Санитарный контроль

в пищевой промышленности

Санитарная оценка почвы по микробиологическим показателям

При санитарной оценке почвы учитывают результаты ; химического, микробиологического и гельминтологического исследований.

Микробиологическое исследование проводят для санитарной оценки почвы, характеристики процессов самоочищения, оценки почвенного и биотермического методов обезвреживания отбросов, при определении пригодности участков для строительства, а также при эпидемиологических и эпизоотологических обследованиях с целью выяснения путей заражения почвы, продолжительности выживания в ней патогенных микробов и т. д.

В зависимости от поставленной задачи применяют краткий или полный санитарно-бактериологический анализ почвы.

Краткий анализ почвы включает определение двух микробиологических показателей; микробного числа (общего количества бактерий) и колититра; полный анализ—микробного числа, колититра, титра анаэробов (Cl. perfringens), протея, термофилов.

Санитарное значение микробного числа почвы нельзя рассматривать без учета особенностей различных типоа почвы. Например, черноземные почвы содержат значительно больше микроорганизмов, чем подзолистые. Поэтому при определении общего количества бактерий в почве необходимо полученные результаты сравнивать с микробным числом незагрязненных почв того же типа.

Исследование на прямое обнаружение патогенных микробов в почве проводят только при специальных показаниях. В качестве косвенных показателей возможного загрязнения почвы патогенными бактериями используют санитарно-показательные микроорганизмы: бактерии группы кишечных палочек, Cl. perfringens, бактерии из рода Proteus, термофилы.

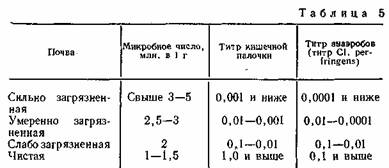

Наличие в почве бактерий группы кишечных палочек свидетельствует о ее фекальном загрязнении. В загрязненных участках почвы коли-титр составляет Ы0

3 — 1 -ICh5, тогда как в чистых почвах коли-титр может быть равен 1 и выше (см. табл. 5).

Обнаружение Cl. perfringens в почве также указывает на ее фекальное загрязнение. Почвенный слой обогащается одновременно бактериями группы кишечных палочек и Cl. perfringens. Через 4—5 мес отмечается отмирание кишечных палочек, a Cl. perfringens еще обнаруживается в титре 0,01. Следовательно, Cl. perfringens имеет санитарно-показательное значение только в том случае, если титр его определяют в комплексе с коли-титром и другими показателями. Свежее или давнее фекальное загрязнение почвы можно определить по соотношению количества вегетативных форм Cl. perfringens и споровых форм микроба.

Выявление в почве бактерий из рода Proteus свидетельствует о загрязнении ее органическими веществами животного происхождения или фекалиями людей. Термофильные микроорганизмы являются показателями загрязнения почвы навозом, компостами. В чистых почвах термофилов не обнаруживают.

Источник

Провести определение в почве общего микробного числа.

Поставить реакцию кольцепреципитации (опыт), интерпретация полученных результатов.

В преципитационную пробирку с помощью пастеровской пипетки вносят 0,2-0,3 мл(5-6 капель) сыворотки (своротка не должна попадать на стенки пробирки).На сыворотку осторожно настаивают антиген в таком же объёме, наливая его тонкой пастеровской пипеткой по стенке пробирки. Пробирку при этом держат в наклонном положении. При правильном наслаивании между сывороткой и антигеном должна получиться чёткая граница. Осторожно, чтобы не перемешать жидкости, пробирку ставят в штатив. При + результате на границе антигена и антитела образуется мутное кольцо-преципитации.

Поставить реакцию Видаля, учет результата по демонстрационной реакции, интерпретация полученных результатов.

Реакция Видаля — реакция агглютинации, применяемая для диагностики брюшного тифа и некоторых тифо-паратифозных заболеваний. Каждая пробирка наполняется физраствором (1мл). После этого к нему вливают еще по миллилитру сыворотки (разбавленной 1:50). В итоге получают разбавление 1:100.Далее из этой колбы вещество добавляют в следующую, в которой уже есть физраствор. В итоге выходит соотношение 1:200.Таким же способом достигают разведений 1:400 и 1:800.В завершении каждую колбу наполняют диагностикумом (две капельки) и отправляют в термостат на два часа при 37 градусов. После выдерживания в термостате наступает агглютинация в виде зерен, хлопьев, выпадающих в осадок.

Провести постановку ориентировочной реакции агглютинации на стекле, интерпретация полученных результатов.

На обезжиренное предметное стекло наносят бактериальной петлей (или пипеткой) 2 капли специфической адсорбированной агглютинирующей сыворотки и 1 каплю ИХН.

Примечание: Агглютинирующие адсорбированные сыворотки для постановки РА на стекле не разводят, а только растворяют. Неадсорбированные агглютинирующие сыворотки предварительно разводят в соотношении 1:50 — 1:100. Капли наносят так, чтобы между ними было расстояние. Культуру петлей (или пипеткой) вносят в каплю ИХН («КА») и в одну из капель сыворотки («0»); капля сыворотки, в которую не внесена культура, является «КС». Внимание! Нельзя переносить культуру из сыворотки в каплю с ИХН. Культуру петлей тщательно растирают на стекле на границе с каплей, а потом вносят в каплю. Учет реакции: реакция протекает при комнатной температуре в течение 1-3 минут. «КС» должен оставаться прозрачным, а в «КА» должна наблюдаться равномерная муть. Если в капле, где культура смешана с сывороткой, появляются хлопья агглютината на фоне прозрачной жидкости, результат реакции считают положительным. Положительный результат РА свидетельствует о гомологичности (соответствии друг другу) Аг и Ат. При отрицательном результате реакции в капле «О» будет равномерная муть, как в капле «КА», что свидетельствует о несоответствии Аг и Ат. Реакция видна отчетливее, если её рассматривать над темным фоном в проходящем свете.

11. Поставить реакцию Vi — гемагглютинации, учет результата по демонстрационной планшете, интерпретация полученных результатов.

Берут: 1) сыворотку крови больного (1—2 мл); 2) эритроцитарный сальмонеллезный Vi-диагностикум; 3) Vi-сыворотку; 4) О-сыворотку; 5) изотонический раствор натрия хлорида. Реакцию ставят в агглютинационных пробирках или в пластмассовых пластинах с лунками. Кровь у больного берут так же, как для реакции Видаля. Получают сыворотку. Реакцию ставят в объеме 0,75 мл. Контролем служат: 1) стандартная агглютинирующая монорецепторная Vi-сыворотка+диагностикум — реакция должна быть положительной до титра сыворотки; 2) диагностикум в изотоническом растворе натрия хлорида (контроль) — реакция должна быть отрицательной. Содержимое лунок тщательно перемешивают. Учет начинают с контроля. Реакцию оценивают в зависимости от степени агглютинации диагностикума.

Провести определение в почве общего микробного числа.

Микробное число почвы – это количество мезофильных аэробных и анаэробных сапрофитных микроорганизмов, находящихся в 1 г почвы. Из каждой пробы почвы должно использоваться не менее 2-х различных разведений. Разведение готовят, отмывая микробы от частичек почвы в стерильной воде. При исследовании чистых почв засевают разведение 1:103 и 1:104, грязных почв 1:105 и 1:106. Для переноса суспензии каждого разведения в чашку Петри используют свежую стерильную пипетку. Допускается одной и той же пипеткой делать несколько посевов, но в этом случае посев следует начинать с большего разведения и переходить к меньшему (1:104 , 1:103, 1:102). В стерильную чашку Петри, слегка приоткрыв крышку, вносят 1 мл почвенной суспензии соответствующего разведения. Затем в эту чашку в стерильных условиях вносят 15 мл остуженного до 450 С МПА или РПА, хорошо перемешивают круговыми движениями, закрытую чашку оставляют на горизонтальной плоскости для застывания агара. При учете результатов число колоний. выросших на чашке, умножают на соответствующее разведение, объем пробы и пересчитывают на 1 г почвы. Чашки, на которых выросло мало колоний, во внимание не принимаются, так как случайное загрязнение их даже единичными микробами может дать существенную ошибку при последующих расчетах. Если выросло слишком большое количество колоний, то их не подсчитывают. В этих случаях повторяют исследование, сделав соответствующие поправки при посевах.

4. Поставить первую бродильную пробу молока для определения бактерий группы кишечной палочки.

Поставить первую бродильную пробу молока для определения БГКП. Первый день исследования. Посев молока и молочно-кислых продуктов произвести в 2 пробирки с 5 мл среды Кесслер. В 1 пробирку засеять 1 мл цельного продукта, в другую пробирку 1 мл из разведения 1:10 (0,1 мл). Посевы инкубируют в термостате при 43° С 18-24 ч. Второй день исследования. Из каждой забродившей пробирки производят посев на сектор среды Эндо и инкубируют при 37° С 18-24 ч. Третий день исследования. При отсутствии типичных для БГКП колоний продукт считают незагрязненным кишечной палочкой. При наличии типичных для БГКП колоний делают мазки, окрашивают по Граму и микроскопируют. При обнаружении грамотрицательных палочек ставят пробу на оксидазу и производят посев на среду с глюкозой и среду Козера.

5. Провестипосев пробы кондитерских изделий, содержащих крем для определения коагулазоположительных стафилококков.

По 0.1 мл расплавленого кремя и заливаем ЖСА(чашки).термостат 37◦ на 24 часа. Микроскопия. Лицитовителазная активность. Пересев на косяк. Термостат 37◦ на 24 часа. Микроскопия. Плазмакоогуляция. Маннит. Фагоципирование. Учет результатов.

По 0.5 мл пробы и по 5 мл солевого бульона. Термостат 37 град. На 24 часа. Пересев на ЖСА. Термостат 37 град. на 24 часа. Просмотр: чашки стоят 24 часа при комнатной температуре. Учет результатов: при отсутствии роста, делают повторный высев на среду накопление через 48 часов. Фаготипирование выделенной культуры.

6. Провести посев пробы мяса для определения бактерий рода сальмонелл .

1. Сделайте посев 25г продукта в 100 мл селенитового бульона

2. Из колбы со средой накопления с посевом мясного продукта (демонстрационный посев) сделайте высев на чашку Петри с ВСА →+370С 48 часов.

3. Отберите на чашке Петри с ВСА (демонстрационная чашка) типичную для сальмонелл изолированную колонию и пересейте ее на среду первичной идентификации для энтеробактерий и на скошенный СПА →+370С 24 часа.

4. Проведите первичную идентификацию культуры по характеру ее роста на среде Клиглера (Ресселя, Олькеницкого) и сделайте заключение по результатам исследования.

Окончательный ответ на 5 сутки.

7. Поставить реакцию латекс — агглютинации для определения антител к бактериальным антигенам, интерпретация полученных результатов.

1.Делают ряд серийных разведений исследуемого материала. Сыворотки крови необходимо предварительно прогреть в течение 30 мин при 56 °С или 20 мин при 60 °С. На плоские ровные пластины наносят по одной капле соответствующих разведений.

2. Добавляют к каждому разведению равный объем суспензии сенсибилизированного латекса. Смешивают 1 каплю исследуемого материала и диагностикум, в лунки вносят по 15, 25 или 50 мкл ингредиентов реакции.

Независимо от вида диагностикума и количества антител (антигена) в исследуемом материале результаты РАЛ могут быть учтены уже через несколько минут после смешивания реагентов. При наличии в исследуемом образце искомого микроорганизма склеивающиеся частицы латекса образуют агглютинат, хорошо видимый невооруженным глазом. Можно использовать лупы с небольшим увеличением. При отрицательных результатах реакции суспензия латекса остается гомогенно-мутной, без глыбок агглютината и участков просветления. При малой или низкой активности диагностикума, а также невысокой концентрации антигена пластинки лучше инкубировать при 37 °С, что несколько ускоряет образование агглютината.

Источник

Показатели санитарного состояния почвы

Критерии санитарного состояния почвы. Микрофлора почвы.

В почве обитает очень много микроорганизмов, т.к. в почве имеются благоприятные условия для их жизнедеятельности (питательные вещества, вода, защищённость от солнечных лучей).

В почве обитают бактерии, грибы, лишайники, простейшие, бактериофаги, водоросли, вирусы.

Почвенные бактерии:

а) аммонифицирующие бактерии, которые разлагают белки (p. Pseudomonas, p. Proteus, p. Bacillus);

б) азотфиксирующие бактерии (p. Azotobacter, Azomonas, Mycobacter);

в) нитрифицирующие (p. Thiobacillus); г) клубеньковые (p. Rhizobium);

д) серо- и железобактерии.

Состав микрофлоры почвы зависит от плодородия почвы, рН, температуры, освещения, количества влаги, способов обработки почвы, времени года и других факторов. Больше всего микроорганизмов находится в культурной почве, на юге, летом, на глубине 10-20 см.

Вместе с испражнениями, мочой, с отбросами и трупами животных и человека в почву попадают представители нормальной микрофлоры человека и животных, патогенные и условно-патогенные микробы: кишечная палочка, Str. faecalis, возбудители брюшного тифа, сальмонеллёзов, дизентерии, возбудители холеры, клостридии газовой гангрены (C. Perfringens)..

В почве они через некоторое время погибают по различным причинам (недостаток питательных веществ, высыхания, действия света). Основная причина — антагонизм постоянных обитателей почвы (бактерий, актиномицетов, грибов).

Но некоторое время они сохраняются в почве. Сроки выживания – от нескольких дней до нескольких месяцев. Долго сохраняются в почве споры. Споры возбудителя сибирской язвы (Bac. anthracis), столбняка (Clostridium tetani), ботулизма (C. botulinum), газовой гангрены (C. perfringens и т.д.) сохраняются в почве в течение нескольких лет.

Таким образом, почва является фактором передачи инфекционных заболеваний. В связи с этим проводят санитарно-бактериологический контроль состояния почвы.

Оценка санитарного состояния почвы

Санитарно-показательными микроорганизмами почвы являются:

а) E. сoli (а также бактерии группы кишечной палочки (БГКП) — p. Citrobacter, p. Enterobacter, p. Klebsiella);

Эти бактерии имеют общий путь выведения с возбудителями кишечных инфекций (с фекалиями) и служат показателями фекальной загрязнённости почвы.

1. ОБЩЕЕ МИКРОБНОЕ ЧИСЛО (ОМЧ) ПОЧВЫ — общее количество микроорганизмов в 1 г почвы.

2. КОЛИ-ТИТР ПОЧВЫ, ПЕРФРИНГЕНС-ТИТР ПОЧВЫ и др. (оценивают количество санитарно-показательных микробов почвы).

КОЛИ-ТИТР ПОЧВЫ – наименьшее количество почвы в граммах, в котором определяется хоть одна жизнеспособная клетка кишечной палочки – E.coli.

ПЕРФРИНГЕНС-ТИТР ПОЧВЫ — наименьшее количество почвы в граммах, в котором определяется хоть одна жизнеспособная клетка возбудителя газовой гангрены — C. perfringens.

Методы определения.

1. Определение ОМЧ почвы:

а) посев 10-кратных разведений почвы (1:10, 1:100 и т.д.) в чашки Петри на МПА (для бактерий) и на сусло-агар или среду Сабуро (для грибов); посев можно делать в глубину (1 мл) или на поверхность (0,1 мл) среды;

б) инкубация посевов (48 час) при 24°С для грибов и при 37°С для бактерий;

в) подсчет числа колоний для каждого разведения;

в) расчет микробного числа почвы (с учетом навески почвы, разведения, объема посева), зная, что 1 колония – это 1 клетка.

2. Определение коли-титра почвы:

а) посев 10-кратных разведений почвы на жидкую среду Кесслера (содержит желчь, лактозу, пептон, генциановый фиолетовый, который подавляет рост многих микробов, кроме кишечной палочки);

б) инкубация при 37°С, 24 часа;

в) пересев положительных проб (образование газа и диффузное помутнение) на среду Эндо и инкубация при 37°С, 24 часа;

г) на среде Эндо E. coli образует тёмно-красные колонии с металлическим блеском; проводят микроскопическое подтверждение колоний E. coli (из подозрительной колонии готовят мазок, окрашивают по Граму и микроскопируют; под микроскопом видны мелкие грам»-» палочки);

д) расчет коли-титра (с учетом разведения и навески почвы определяют количество почвы в граммах, в котором обнаружена клетка кишечной палочки).

3. Определение перфрингенс-титра почвы:

а) почвенную суспензию прогревают 10-15 мин при 80°С для того, чтобы неспоровые бактерии не росли на среде;

б ) посев 10-кратных разведений почвы на среду Вильсона-Блера и инкубация при 37 — 43° С, 3-18час или посев на среду Тукаева (молочная среда) и инкубация 3 – 4 часа;

в) на среде Вильсона-Блера C. perfringens образует чёрные колонии и газ разрывает среду, а на среде Тукаева наблюдается створаживание молока, а газ разрывает сгустки казеина и вытесняет в верхнюю часть пробирки; наличие C. perfringens подтверждается микроскопически (готовят мазок, окрашивают по Грамму и микроскопируют, под микроскопом видны крупные грам «+» палочки)

г) расчет перфрингенс-титра (с учетом разведения определяют количество почвы в граммах, в котором обнаружена клетка C. perfringens).Перфрингенс-титр определяется максимальным разведением почвенной суспензии, при посеве которого образуются на среде Вильсона-Блера характерные черные колонии.

Нормативы по коли-титру и перфрингенс-титру почвы.

| Оценка почвы | Коли-титр | Перфрингенс-титр |

| Незагрязнённая | 1 г и больше | 0,1 г и больше |

| Слабо загрязнённая | 0,1-0,01 | 0,01-0,001 |

| Умеренно загрязнённая | 0,01-0,001 | 0,001-0,0001 |

| Сильно загрязнённая | 0,001 и меньше | 0,0001 и меньше |

Вода – естественная среда обитания микроорганизмов. Состав микрофлоры воды зависят от химического состава воды, температуры, содержания CO2 и O2, рН, облучения солнечными лучами, содержания питательных веществ, флорой и фауной, глубиной водоёма, выпуском сточных и промышленных вод.

В пресных водоёмах (реки, озёра) нормальными обитателями являются Micrococcus roseus и др. микрококки, Pseudomonas fluorescens, извитые формы (Sp. rubrum). В воду поступают сапрофитные микробы почвы: p. Azotobacter, p. Nitrobacter, p. Proteus, p. Pseudomonas, p. Spirillum и др. Микробы воды участвуют в самоочищении водоемов. Они расщепляют органические вещества и делают их пригодными для усвоения другими организмами. Они являются также пищей для раков и моллюсков.

Больше всего микроорганизмов находится в придонных слоях, на дне, в прибрежной зоне (осенью и весной), т.к. на твердых частицах, в пористых материалах задерживаются питательные вещества. Чем больше органических веществ содержится в открытых водоёмах, тем у них более богатая микрофлора. В такой загрязненной органическими веществами воде можно обнаружить клостридии и другие анаэробы, увеличивается также количество аэробов (бактерий, вибрионов, спирохет). В водоёмах, богатых сероводородом, обитают фотосинтезирующие бактерии.

Таким образом, микрофлора рек и озёр определяется, в основном, степенью их биологического загрязнения, которое происходит при поступлении в водоемы сточных и промышленных вод. В большой степени она отражает микрофлору почвы около водоёма, т.к. микроорганизмы попадают в воду с частичками пыли, ливневыми, сточными, талыми водами. Микроорганизмы также попадают в водоёмы из организма рыб, гниющих растений, с отбросами и выделениями человека, животных, а также из воздуха.

В морях и океанах обитает меньшее количество микробов, чем в пресных водоемах. Это, в основном, солелюбивые (галофильные) и светящиеся микроорганизмы.

В воду могут попадать патогенные и условно-патогенные микробы из почвы, вместе со сточными и промышленными водами из населённых пунктов и плавающих судов, при стирке белья, купании лошадей, при попадании в воду трупов грызунов и других животных, погибших от инфекций.

Эти бактерии не приспособлены к существованию в воде и через некоторое время погибают. Но определенное время они сохраняются в воде: сальмонеллы – от 2 дней до 3 месяцев, шигеллы 5-9 дней, лептоспиры 7-150 дней, холерный вибрион до нескольких месяцев и даже может размножаться.

Таким образом, вода может быть фактором передачи инфекционных заболеваний (брюшного тифа и паратифа, дизентерии, сальмонеллёза, холеры, лептоспироза, полиомиелита, гепатита, туляремии). В связи с этим необходимо проводить санитарно-эпидемиологический контроль состояния воды.

Источник