Amp;КЛЮЧЕВЫЕ ТЕРМИНЫ. Лавины, литосфера, катастрофа, оползни, сели, обвалы, эрозии почв, курумы, термокарст

Оползни, обвалы, осыпи

Описание оползней, обвалов и осыпей

Оползни, обвалы, осыпи – эта группа опасных экзогенных процессов, обусловленная энергией рельефа (силой тяжести). Если движение происходит без потери контакта со склоном или с незначительной потерей его – это оползни (вставка 7). Движение обломочного материала с потерей контакта со склоном в форме свободного падения на крутых склонах (крутизной более 30°) может привести к камнепадам в виде осыпей, обвалов.

Осыпи – разновидность камнепадов, они происходят с медленной скоростью. Практически это оползание материала, образовавшегося в результате выветривания вниз по склону.

Обвалы отличаются от камнепадов не просто большим объемом, но сплоченностью облака обрушивающегося материала, что меняет характер его движения. Скорость движения обвалов на отдельных участках достигает 300 км/ч, длина пути – несколько километров. Причиной крупных обвалов служат землетрясения.

Солифлюкция (от греч. «солюс» – почва, «флюксум» –течение) – это течение (сползание) водонасыщенных рыхлых пород (почвы) по склону, особенно там, где грунт промерзает на значительную глубину. Оттаявший слой горной породы начинает скользить по замёрзшему грунту. Течение идет, как в вязкой жидкости, даже при 0,5 °С, реже при 2–6 °С. Распространено это явление в горах в полярных и приполярных областях.

Курумы – разновидность медленной солифлюкции – это поверхности, образованные скоплением глыб размером от десятков сантиметров до 3 м в поперечнике. Курумы широко распространены в горных районах и на плоскогорье, где присутствуют скальные породы. Курумы образуются за счет разрушения подстилающих пород. Курумы встречаются на склонах от 30° и меньше. Линейно вытянутые вдоль ложбин курумы называют каменными реками, или глетчарами. Скорость движения каменных рек может достигать 1,5 м/год, но чаще 0,2-0,3 м/год. Истоками каменных рек часто являются обширные по площади «настоящие» курумы, называемые иногда «каменными морями».

Оползень – это смещение на более низкий уровень части массива горных пород, слагающих склон, в виде скользящего движения в основном без потери контакта между движущимися частями массива.

Исследование причин развития оползней побудило геологов к созданию классификаций, в основе которых лежит устойчивость склонов и откосов. Наиболее полной классификацией оползней этого типа является разработка И.П. Иванова (1971) [].

Вставка 7

В феврале 1911 г. в горах Памира произошло землетрясение, в результате которого более 7 млрд тонн горной массы рухнули со склонов и плотиной перегородили реку Мургаб. Через несколько лет возникло узкое Сарезское озеро длиной около 80 км. Высота естественной плотины, перегородившей реку во время обвала, достигала 750 м. Последствия памирского обвала – исчезновение кишлака Усой и смерть 54 его жителей.

По механизму оползни бывают следующих типов: оползни сдвига (деляпсивные), выдавливания (детрузивные), гидродинамического выноса внезапного разжижения (течения).

По глубине залегания поверхности скольжения оползни бывают: поверхностные (около 1 м); мелкие (до 5 м); глубокие (до 20 м) очень глубокие (свыше 20 м).

По мощности вовлекаемых в процесс массы горных пород: малые (до 10 тыс. куб. м); крупные (1–1000 тыс. куб. м); очень крупные (свыше 1000 тыс. куб. м).

По скорости движения: быстрые или обвалы (секунды, минуты); средней скорости (часы) и медленные (годы).

Оползни широко распространены по берегам рек, морей и озёр как в платформенных, так в горноскладчатых областях. В платформенных условиях оползни формируются на участках, сложенных чередующимися водоупорными (глинистые слои) и водоносными породами грунта. На этих участках сила тяжести, накапливающаяся на склонах горных пород, в условиях смачивания поверхности скольжения преодолевает силы сцепления. В горноскладчатых областях широкое развитие оползней обусловлено расчленённым рельефом и преобладанием трещиноватых кристаллических пород. В этих условиях смещение оползней происходит по контакту слоёв или трещинам, подсекающим склон. В России оползни происходят на Черноморском побережье Кавказа и Крыма, долины рек Волги, Днепра, Оби, Томи и т.д. Более 12 тыс. очагов оползней находится в Средней Азии (вставка 8). Распространённость оползней хорошо изучена с помощью аэрофото- и космоснимок. Составлены «Карта оползневых районов бывшего СССР», опубликованная в учебнике И.И. Мазурова и О.П. Иванова (2004) и «Карта опасности развития оползней на территории России», составленная А.Л. Рогозиным и И.О. Тихвинским [].

Сила оползня определяется массой и объемом смещаемых горных пород, характером и скоростью их передвижения. Площадь крупных оползней может составить до 60 га, объем смещающихся пород – несколько миллионов кубических метров. Одной из важнейших характеристик оползня является расстояние, которое он проходит до полной остановки.

Вставка 8

«Оползнем века» называют оползень, медленно сползающий в отрогах Тянь-Шаня. Сначала жители г. Ангрена стали замечать перекос калиток во дворах, окон и дверей домов. Специалисты Госстроя дали заключение: формируется мощный оползень, общим объемом около 1 млрд куб. м., который движется по слою глины. На пути оползня оказались река и шахтерский поселок с 10 000 населением. Было проработано несколько вариантов борьбы с оползнем, но решение было однозначным: перенести поселок на новое место. Одновременно создали обходной канал для реки.

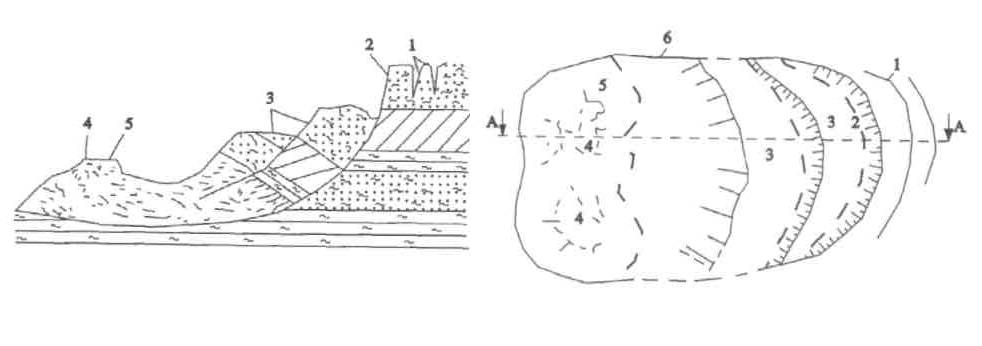

Процессы оползания возникают в случае, если водопроницаемые породы подстилаются горизонтом водоупорных пород, чаще всего глин. Оползню предшествует подготовка пород к подвижке: образование трещин, формирование зон дробления и др. Благоприятным условием для сползания горной породы является залегание пластов пород параллельно склону. Водоупорный горизонт при этом служит поверхностью скольжения, по которой блок пород соскальзывает вниз. При оползании порода может частично дробиться, превращаться в бесструктурную массу. При оползании горных пород по склону формируется новый тип рельефа: оползневой цирк, ограниченный стенкой отрыва оползня (оползневым уступом), оползневой блок с запрокинутой верхней площадкой (оползневой террасой) и напорный оползневой вал с полностью деформированной структурой (рис. 29).

Оползни возникают вследствие следующих причин:

· нарушение равновесия пород, вызванное увеличением крутизны склона в результате подмыва текучей водой;

· переувлажнение горных пород атмосферными осадками и подземными водами;

· ослабление прочности пород при выветривании;

воздействие сейсмических или других толчков;

· хозяйственная деятельность, проводимая без учета геологических условий местности.

Коэффициент устойчивости склона показывает соотношение сил сопротивления оползневому смещению и активных двигающих сил, т. е. отношение суммарной прочности пород вдоль этой поверхности (на сдвиг) к алгебраической сумме касательных сил вдоль той же поверхности.

Коэффициенты устойчивости склонов непрерывно изменяются во времени, поэтому имеют определенную величину только для определенных момента времени и условий. Оползневое смещение начинается в тот момент, когда коэффициент устойчивости склона, уменьшаясь во времени, достигает величины, равной 1.

Оползни относятся к катастрофическим процессам, поскольку они образуются внезапно, развивают высокую скорость смещения (до нескольких метров в секунду) и представляют прямую угрозу жизни человека.

Рис. 29. Схема строения оползня(по И.И. Мазуру, О.П. Иванову, 2004): поперечный профиль (слева) и в плане (справо): 1 – трещины отрыва, 2 – стенка срыва оползневого тела, далее – плоскость скольжения, 3 – тело оползней,

4,5 – оползневые валы, 6 – контур оползневого тела.

неравномерно. Сход оползня в этом случае не является неожиданным и не представляет непосредственно опасности для человека. Тогда оползни создают опасность для движения транспорта (разрушение трансмагистралей); вызывают перекрытия рек, что способствует усилению катастрофических паводков, т.е. приводит к нарушению природной среды и значительному материальному ущербу.

Основной поражающий фактор– это внезапное смещение больших масс горных пород, под которыми могут быть погребены массы людей, животных, инженерные сооружения (вставка 8).

Источник

Обвалы, оползни, сели, снежные лавины

Обвал — это быстрое отделение (отрыв) и падение массив горных пород (земли, песка, камней, глины.) на крутом склоне вследствие потери, устойчивости склона, ослабления связности, цельности горных пород. Обвал происходит под влиянием процессов выветривания, движения подземных и поверхностных вод, подмыва или растворения породы, колебания почвы. Чаше всего обвалы происходят в период дождей, таяния снега, при проведении взрывных и строительных работ.

Поражающим фактором обвалаявляется падение тяжелых масс горных пород, способных повредить, сломать, раздавить даже прочные сооружения либо засыпать их грунтом, преградив доступ к ним. Другая опасность обвалов состоит в возможном запруживании рек и обрушении берегов озер, воды которых в случае прорыва могут стать причиной наводнений или, что еще опаснее, селевых потоков.

Оползни — это скользящие смешения масс горных (или других) пород вниз по склону под влиянием силы тяжести. Оползни могут сходить со всех склонов крутизной от 19 о , а при глинистых грунтах — от 5-7 о . Нехватка свободных площадей в безопасных местах обусловливает массовую застройку холмов и даже склонов гор. Это ведет к деформации почвы, сползанию и разрушению домов и т. д. Если скорость больше метра в секунду, то это почти обвал, обрушение породы, которое опаснее, чем медленно скользящий оползень. Скорости больше одного метра в минуту также являются катастрофическими, поскольку за короткое время почти невозможно организовать спасение людей, имущества, животных.

Поражающим фактором оползнейявляются тяжелые массы грунта, засыпающие или разрушающие все на своем пути.

Признаками возможного обвала являются многочисленные трещины в отвесных скалах, нависающие блоки, появление отдельных фрагментов скал. глыб, отделяющихся от основной (корневой) породы.

В отличие от обвалов и обрушений пород, оползни развиваются значительно медленнее, и есть немало признаков, позволяющих своевременно обнаружить зарождающийся оползень.

Признаки зарождающегося оползня: разрывы и трещины в грунте, на дорогах, защитных (противооползневых) сооружениях и укреплениях; нарушения и разрушения подземных и наземных коммуникаций, смещение, отклонение от вертикали деревьев, столбов, опор, неравномерное натяжение или обрыв проводов; искривление стен зданий и сооружений, появление на них трещин; изменение уровня воды в колодцах, скважинах, системах отвода воды, в любых водоемах.

Нужно наблюдать также, чтобы не было утечек в грунт воды из водозаборных колонок и водопроводов, а также следить за состоянием стоков.

Соблюдение безопасного режима жизнедеятельности.Соблюдать меры безопасности (меры охранного и ограничительного характера) необходимо всем людям, проживающим, работающим или отдыхающим в опасных зонах. К ним относятся:

— запрещение строительства промышленных предприятий, жилых зданий, железных и автомобильных дорог без надлежащих мер по защите от обвалов и оползней;

— ограничение в необходимых случаях движения поездов и автомашин в зонах, примыкающих к обваловым и оползневым участкам;

— запрещение взрывов и горных работ вблизи опасных участков;

— охрана горных пастбищ, древесно-кустарниковой и травянистой растительности;

— запрещение неконтролируемого полива и устройство постоянного водопровода безканализации;

— обязательная уборка снега со склонов перед началом таяния, организация пропуска талых вод, запрещение их задержки.

Сель— это стремительный бурный поток воды с большим содержанием камней, песка-глины и других материалов. Сель несется с гор со скоростью бегущего человека, а иногда и быстрее (до 40 км/ч). Селевые потоки зарождаются только в гористой местности и движутся в основном по руслам рек либо по балкам (оврагам), имеющим в верховьях значительный уклон. Существенным является то, что сель, в отличие от водного потока, движется неравномерно, отдельными валами, то замедляя, то ускоряя движение. Задержки (заторы) селевой массы происходят в сужении русла, на крутых поворотах, в местах резкого уменьшения уклона. Если обычно скорость течения селевого потока составляет 2,5-4,0 м/с, то после замедления, при прорывах заторов она может достигать 8-10 м/с.

Для борьбы с селями горные склоны укрепляют посадкой леса, особенно в местах зарождения селя, периодически спускают воду с горных водоемов, устраивают противоселевые плотины, дамбы, валы, канавы и т. п. Вдоль русел рек сооружают защитные и подпорные стенки, запруды и другие защитные сооружения. В теплые солнечные дни можно понизить скорость таяния снегов, если устроить дымовые завесы (экраны) с помощью дымовых шашек. Через 15-20 минут после задымления температура приземного слоя воздуха понижается, и сток воды уменьшается наполовину. Воду, скопившуюся в моренных, завальных озерах и селехранилищах. откачивают насосами. Эффективный способ борьбы — улавливание селевых потоков в специальные котлованы, расположенные в руслах рек или в начальной части конуса выноса.

Для своевременной организации зашиты населения, первостепенное значение имеет четко отлаженная система оповещения и предупреждения. На объектах и в районах, которым угрожают сели, организуется противоселевая служба предупреждения. В ее задачи входит наблюдение за состоянием селевых бассейнов, прогнозирование селен, оповещение о времени их появления. Однако надо учитывать, что в некоторых ситуациях времени до подхода селя остается очень мало и население о грозящей ему опасности может быть предупреждено всего лишь за десятки минут (реже — более чем за1-2 часа).

Снежной лавиной (снежным обвалом)называются массы снега, пришедшие в движение под воздействием силы тяжести и низвергающиеся по горному склону (иногда пересекающие дно долины и выходящие на противоположный склон). Снег, накапливающийся на склонах гор, под воздействием силы тяжести, стремится соскользнуть вниз по склону, но этому противостоят силы сопротивления в основании и на границах снежного пласта. Вследствие перегрузки склонов снегом, ослабления структурных связей внутри снежной толщи или совместного действия этих факторов снежная масса соскальзывает или осыпается со склона.

Начав свое движение от случайного и незначительного толчка, она быстро набирает скорость, захватывая по пути снег, камни, деревья и другие предметы, и низвергается до более пологих участков или дна долины, где тормозит и устанавливается. Лавины могут возникать везде, где есть снежный покров и достаточно крутые склоны. Огромной разрушительной силы они достигают в высокогорных районах, где их возникновению способствуют климатические условия.

Защита от лавинможет быть пассивнойиактивной. При пассивной защите избегают использования лавиноопасных склонов или ставят заградительные щиты. При активной защите производят обстрел лавиноопасных склонов, вызывая сход небольших неопасных лавин и препятствуя, таким образом, накоплению критических масс снега. При захвате снежной лавиной необходимо принять все меры, для того, чтобы оказаться на ее поверхности. Для этого следует освободиться от громоздкого груза и двигаться вверх, совершая движения, как при плавании. Затем колени надо подтянуть к животу, а сжатыми в кулаки руками защищать лицо от снежной массы. Когда движение лавины прекратится, необходимо попытаться в первую очередь освободить лицо и грудь, чтобы можно было дышать, а затем принимать другие меры по освобождению из снежного плена.

Действия населения при угрозе схода оползней, обвалов. селей.Население, проживающее в оползне-, селе- и обвалоопасных зонах, должно знать очаги, возможные направления движения и основные характеристики этих опасных явлений. Население горных районов обязано укреплять свои дома и территории, на которых они возведены, а также участвовать в работах по возведению защитных гидротехнических и других защитных инженерных сооружений. Оповещение населения о стихийных бедствиях проводится посредством сирен, радио-, телевещания, а также посредством местных систем оповещения, непосредственно связывающих подразделение гидрометеослужбы с населенными пунктами в опасных зонах.

Если оповещения об опасности не было или оно сделано непосредственно перед стихийным бедствием, то жители, не заботясь об имуществе, должны быстро уходить в безопасное место. Естественными местами для спасения от селя или оползня являются склоны гор и возвышенности, не предрасположенные к оползневому, обвальному процессу или затоплению селевым потоком. При подъеме на безопасные склоны нельзя использовать долины, ущелья и выемки, поскольку в них могут образоваться побочные русла основного селевого потока.

В случае, когда люди, здания и сооружения оказываются на поверхности движущегося оползневого участка, следует, покинув помещения, передвигаться по возможности вверх, остерегаясь при торможении оползня скатывающихся с его тыльной части камней, обломков конструкций, земляного вала, осыпей. При остановке быстро движущегося оползня возможен сильный толчок. Это представляет большую опасность для находящихся на оползне людей.

Спасательные работы при обвалах и селях подразделяются на четыре основных этапа:

— работы по деблокированию пострадавших;

— оказание пострадавшим первой медицинской помощи;

— эвакуация пострадавших из зон опасности (мест блокирования) на пункт сбора или в лечебные учреждения.

Пожары

Природные пожары(лесные, торфяные, степные) относятся к наиболее распространенным стихийным бедствиям. Причинами возникновения пожаров могут быть неосторожные обращения с огнем, нарушение пожарной безопасности, грозовые разряды, землетрясения, самовозгорание газов и торфа. Лесные пожары особенно опасны в засушливое лето.

Под лесным пожаром понимают неконтролируемое горение растительности, стихийно распространяющееся по лесной территории. Лесные пожары подразделяются на: подземные, наземные и верховые.

Подземные (почвенные или торфяные) пожарывозникают чаще всего в конце лета, как продолжение низовых или верховых пожаров. Заглубление низового пожара начинается у стволов деревьев, затем оно распространяется в стороны со скоростью от нескольких сантиметров до несколько метров в сутки. В очагах почвенных пожаров из упавших деревьев образуются непроходимые завалы и участки выгоревшего торфа. Торфяные пожары могут возникать и вне всякой связи с лесными: в районе торфоразработок и на торфяных болотах. Такие пожары часто охватывают громадные пространства и трудно поддаются тушению. Опасность их состоит в том, что горение часто происходит под землей. образуя пустые места в выгоревшем торфе, в которые могут провалиться люди, скот и техника.

Наиболее распространенным способом борьбы с торфяными пожарами является тушение горящего торфа водой. Для бесперебойной подачи значительного количества воды в очаги торфяных пожаров широко используют осушительные каналы. Вода в них нагнетается из естественных водоемов с помощью центробежных насосов или пускается самотеком. Для подачи воды непосредственно в очаги пожара на бровках каналов на расстоянии 250-300 м друг от друга сооружают водозаборные колодцы.

Низовые лесные пожарыразвиваются в результате сгорания хвойного подлеска, живого напочвенного покрова (мхов, лишайников, травянистых растений, полукустарников и мелких кустарников) и мертвого напочвенного покрова или подстилки (опавших листьев, хвои, коры, валежника, гнилых пней), т.е. растений и растительных остатков, расположенных непосредственно на почве или на небольшой высоте — 1.5-2 м. Скорость распространения таких пожаров невелика и составляет 0.1-0,2 км в час, а при сильном ветре — до 1 км в час.

Верховые лесные пожарыхарактеризуются тем, что от них сгорает не только напочвенный покров, но полог древостоя. Они развиваются из низовых пожаров, Однако могут быть и так называемые вершинные, когда сгорают лишь кроны деревьев. Но такие пожары кратковременны. Верховые пожары также как и низовые подразделяются на беглыеи устойчивые. Для беглых характерны отрыв горения по пологу от кромки низового пожара. Огонь распространяется скачками со скоростью 0.2-0.6 км в час. а при сильном ветре — до 5-25 км в час.

Первичными поражающими факторами лесных пожаров являются огонь, высокая температура воздуха, ядовитые газы, образующиеся в процессе горения, обрушение деревьев и обширные зоны задымления. Лесной пожар может стать причиной возникновения вторичных поражающих факторов. Крупные лесные пожары вблизи городов приводят к прекращению полетов самолетов, перекрывают движение по автомобильным и железным дорогам, служат причиной резкого ухудшения экологической обстановки.

Профилактика лесных и торфяных пожаров. В пожароопасный сезон в лесу запрещается:

1) бросать горящие спички и окурки;

2) употреблять при охоте пыжи из легковоспламеняющихся материалов;

3) оставлять в лесу промасленные или пропитанные бензином тряпки;

4) заправлять горючим топливные баки при работающих двигателях автомашин;

5) оставлять бутылки или осколки стекла;

6) разводить костры в местах с сухой травой;

7) выжигать траву под деревьями, на полянах, стерню на полянах или на полях вблизи леса.

Тушение лесных пожаров. Простейшим способом тушения огня является его захлестывание,сбивание пламени с помощью веток, мешковины, кусков брезента. Можно использовать чехлы от палаток, одеяла и другие подручные средства. Сбивать пламя следует наклонно в направлении выгоревшей площади с последующим сметанием горящих частиц в обгоревшую сторону.

При тушении способом засыпки огня грунтомучастники тушения двигаются один за другим — первый подавляет кромку пожара, засыпая ее землей, можно водой, второй тушит тлеющие участки ногами, ветками или другими средствами.

Эффективным способом тушения массовых пожаров является пуск встречного низового огня(отжиг) от опорной полосы. Для этого выбирается река, дорога, берег озера, просека, болото или создается полоса на местности шириной не менее 30-40 см. очищенная or горящих материалов или перекопанная. Опорная полоса должна полностью окружить очаг пожара (быть замкнутой) или своими концами упереться в препятствия, которые могут задержать продвижение огня (реки, дороги, озера и т. д.). Отжиг производят двумя группами. Группы начинают его против центра фронта пожара, а затем расходятся по опорной полосе в противоположные стороны. Каждая группа зажигает почвенный покров на участке шириной 20-30 м. Следующий участок зажигается после того, как огонь отойдет от опорной полосы на 2-3 м.

Лесной пожар локализуется также водойс помощью насосов, если в районе пожара имеются водоемы, или пожарными самолетами (вертолетами).

ЧС биологического происхождения (массовые заболевания):

Дата добавления: 2015-11-28 ; просмотров: 3328 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник