Словари

1. Исследовать с помощи зонда.

отт. Исследовать строение, структуру чего-либо с помощью ультразвука, проникающих лучей и т.п.

Предварительно выяснять, разведывать, разузнавать что-либо.

ЗОНДИ́РОВАТЬ, -рую, -руешь; несовер., кого (что).

1. Исследовать зондом. З. рану. З. грунт, дно.

2. перен. Предварительно осторожно выяснять что-н. у кого-н (книжн.).

Зондировать почву (книжн.) то же, что зондировать (во 2 знач.).

| сущ. зондирование, -я, ср. и зондаж, -а, муж. Зондирование атмосферы. Зондаж почвы. Зондаж печени.

ЗОНДИ́РОВАТЬ -рую, -руешь; нсв. (св. прозонди́ровать). кого-что.

1. Исследовать при помощи зонда. З. больного. З. раны.

2. Выведывать что-л., стараться разузнать, открыть чьи-л. взгляды, намерения и т. п. З. тётушку насчёт замужества. З. обстановку.

◊ Зонди́ровать почву. Пытаться предварительно выяснить что-л.

◁ Зонди́роваться, -руется; страд. Зонда́ж, -а; м. Зонди́рование, -я; ср. З. раны, почвы. З. ситуации. З. нового человека. Хирургическое з. Дипломатический з. Зондиро́вка, -и; ж. (1 зн.). З. грунта.

-рую, -руешь; несов., перех.

1. (сов. прозондировать).

Выяснять, проверять состояние чего-л., получать сведения о наличии или отсутствии чего-л. где-л. при помощи специальных приборов (зондов).

Мельников исполнял обязанности хирурга, осматривал раненых, зондировал раны. Степанов, Порт-Артур.

2. (сов. позондировать) перен.

Предварительно разведывать, разузнавать, нащупывать.

пытаться предварительно выяснить что-л.

Некоторые приехавшие сталевары с тайной надеждой вертелись вокруг Рудаева, даже зондировали почву, — не пригласит ли перейти в свой цех. В. Попов, Обретешь в бою.

зондировать (дело) — иноск.: узнавать, доискиваться (намек на зондирование, щупанье, исследование зондом — металлическим прутком с головкой)

Ср. Брама-Глинский подумал и решился сходить к купчихе Цитринниковой позондировать ее насчет кредита: авось баба сжалится — отпустит.

А.П. Чехов. Актерская гибель.

Ср. Он наблюдал покамест, по некоторым обстоятельствам, особую осторожность в своих шагах и только еще зондировал дело.

Достоевский. Идиот. 1, 3.

См. щупать пульс.

зонди́ровать, -рую, -рует

зондировать почву; прощупывать, щупать (разг.)

Syn: нащупывать, исследовать

ЗОНДИРОВАТЬ sonder, > нем. sondieren.

1. устар. Выведать что-л.. стараться разузнать, открыть чьи-л. взгляды, намерения и т. п. БАС-1. Остерман «с партикулярной его <принца> склонности сундировал». 1719. Фейгина 434. По моему мнению потребно вашей светлости всякими возможными способами стараться оной сундировать. 1724. А. Остерман. // Осьм. век 3 140. Тайно сондировать пристойным образом дюка де Бурбона и других до кого то дело касается, имеют ли они склонность к даче нам в займы знатной суммы денег, и дабы за те деньги погодно по некоторому числу наших товаров брать. 1723. Рескрипт Куракину. // Уляницкий Консульства 2 97. Его превосходительство .. ему поручил комиссию господина Вольтера сондировать о сочинении истории Петра Великого. 1757. АВ 33 261. 13 числа, паки я генерал-майора Кноблоха сондировать велел с таким при том объявлением, что сие последнее требование и что он в погибели толь великого числа неповинных ответ дать должен будет. 1761. Румянцев Док. 1 514. И для того прошу по сему делу старание приложить и приказать по вышеписанному внушить и сондировать оным мастерам <кожевникам>; а на каких кондициях выежать пожелают, о том мне обязательно отписать. 1763. АВ 31 229. Зубов и Марков меня начали сондировать и уже стали внушать о важности сего поста; но я наотрез и решительно то отвергнул. 1792. А. Безбородко. // АВ 13 258. Комедия пасквильная — то есть подтрунить самому над всем этим да и сондировать таким образом глубину опасности. Дост. Двойник. // 30-1 151. Она <Женни> попробовала было сондировать мать Сашеньки. Маркевич Перелом. // ПСС 1912 6 21. Если я буду там <в Америке> то постараюсь сондировать этот вопрос. 1. 1. 1873. Ковалевский — А. О. Ковалевскому. // Ковалевские 233. ♦ Зондировать почву. Предварительно разведывать, разузнавать о чем-л.; определять шансы на успех какого-л. предприятия. БАС-1. Ср. «Идем изследовать почву!» весело сказал он, уходя, и даже прищелкнул пальцами. М. Альбов День итога. // Слово 1879 2 1 14.|| устар. Броды через Буг не зондировал. 4. 9. 1787. Суворов — Потемкину. // СВИМ 4 19.

2. Исследовать при помощи зонда. БАС-1. <Врач>, осмотря мою ногу, заверил меня, что если не может сохранить оную, то, по крайней мере, жизнь, и при том, разрезая (сондируя) ножем до живого места по чувствительности моей, находил еще кое-где живое мясо. 1807. Журн. биографический. // РА 1895 6 215. На днях мне будут делать предварительную операцию, т. е. будут меня зондировать, кажется, что у меня камень. осень 1852. Грановский — Фроловым. // Г. Переп. 2 429. Одна из этих банок была зондирована буром, причем оказалось что на глубину четырех футов она состоит из наносного каменного щебня или гальки. В. Крест. Посьет. // РВ 1883 1 108. Зондироваться. Зондируется желудок больного. БАС-1. Зондировщик а, м. Зондировка и, ж. — Лекс. Даль-1: зондирова/ть; САН 1907: зонди/ровать; СИЗ: зондировать 1726; сондировать 1724; Даль-1: зондирова_ться; САН 1907: зонди_роваться; МАС-2: зондиро/вка; НС 1971: зондиро/вщик.

ЗОНДИРОВАТЬ — 1) исследовать рану зондом (см. ЗОНД); 2) выслеживать, выщупывать что-либо сомнительное.

ЗОНДИ́РОВАТЬ, -рую, -руешь; несов., кого-что.

ЗОНДИРОВАТЬ ПОЧВУ. ПРОЗОНДИРОВАТЬ ПОЧВУ. Книжн. Заранее, предварительно разузнавать о чём-либо с целью определить меру возможностей на успех в намечаемом деле, предприятии.

Президент Америки Теодор Рузвельт начал зондировать почву относительно посредничества и заключения мира между Японией и Россией (М. Соколов. Искры).

Источник

Зондировать почву

Толковый словарь Ожегова . С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992 .

Смотреть что такое «Зондировать почву» в других словарях:

зондировать почву — См … Словарь синонимов

Зондировать почву — ЗОНДИРОВАТЬ ПОЧВУ. ПРОЗОНДИРОВАТЬ ПОЧВУ. Книжн. Заранее, предварительно разузнавать о чём либо с целью определить меру возможностей на успех в намечаемом деле, предприятии. Президент Америки Теодор Рузвельт начал зондировать почву относительно… … Фразеологический словарь русского литературного языка

зондировать почву — Пытаться предварительно выяснить что л … Словарь многих выражений

зондировать — sonder, > нем. sondieren. 1. устар. Выведать что л.. стараться разузнать, открыть чьи л. взгляды, намерения и т. п. БАС 1. Остерман с партикулярной его <принца> склонности сундировал . 1719. Фейгина 434. По моему мнению потребно вашей… … Исторический словарь галлицизмов русского языка

ЗОНДИРОВАТЬ — ЗОНДИРОВАТЬ, рую, руешь; несовер., кого (что). 1. Исследовать зондом. З. рану. З. грунт, дно. 2. перен. Предварительно осторожно выяснять что н. у кого н (книжн.). • Зондировать почву (книжн.) то же, что зондировать (во 2 знач.). | сущ.… … Толковый словарь Ожегова

зондировать — См … Словарь синонимов

зондировать — исследовать; отсюда: Зондировать почву отыскивать, исследовать возможности для совершения какого либо действия … Справочный коммерческий словарь

зондировать — рую, руешь; нсв. (св. прозонди/ровать) см. тж. зондироваться, зондаж, зондирование, зондировка кого что 1) Исследовать при помощи зонда. Зонд … Словарь многих выражений

Зондировать — ощупывать, определять. „Зондировать почву выяснять положение … Популярный политический словарь

зондировать — рую, руешь; нсв. (св. прозондировать). кого что. 1. Исследовать при помощи зонда. З. больного. З. раны. 2. Выведывать что л., стараться разузнать, открыть чьи л. взгляды, намерения и т. п. З. тётушку насчёт замужества. З. обстановку. ◊… … Энциклопедический словарь

Источник

Зондировать почву

Фразеологический словарь русского литературного языка. — М.: Астрель, АСТ . А. И. Фёдоров . 2008 .

Смотреть что такое «Зондировать почву» в других словарях:

зондировать почву — См … Словарь синонимов

Зондировать почву — ЗОНДИРОВАТЬ, рую, руешь; несов., кого что. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 … Толковый словарь Ожегова

зондировать почву — Пытаться предварительно выяснить что л … Словарь многих выражений

зондировать — sonder, > нем. sondieren. 1. устар. Выведать что л.. стараться разузнать, открыть чьи л. взгляды, намерения и т. п. БАС 1. Остерман с партикулярной его <принца> склонности сундировал . 1719. Фейгина 434. По моему мнению потребно вашей… … Исторический словарь галлицизмов русского языка

ЗОНДИРОВАТЬ — ЗОНДИРОВАТЬ, рую, руешь; несовер., кого (что). 1. Исследовать зондом. З. рану. З. грунт, дно. 2. перен. Предварительно осторожно выяснять что н. у кого н (книжн.). • Зондировать почву (книжн.) то же, что зондировать (во 2 знач.). | сущ.… … Толковый словарь Ожегова

зондировать — См … Словарь синонимов

зондировать — исследовать; отсюда: Зондировать почву отыскивать, исследовать возможности для совершения какого либо действия … Справочный коммерческий словарь

зондировать — рую, руешь; нсв. (св. прозонди/ровать) см. тж. зондироваться, зондаж, зондирование, зондировка кого что 1) Исследовать при помощи зонда. Зонд … Словарь многих выражений

Зондировать — ощупывать, определять. „Зондировать почву выяснять положение … Популярный политический словарь

зондировать — рую, руешь; нсв. (св. прозондировать). кого что. 1. Исследовать при помощи зонда. З. больного. З. раны. 2. Выведывать что л., стараться разузнать, открыть чьи л. взгляды, намерения и т. п. З. тётушку насчёт замужества. З. обстановку. ◊… … Энциклопедический словарь

Источник

Прозондировать почву

Фразеологический словарь русского литературного языка. — М.: Астрель, АСТ . А. И. Фёдоров . 2008 .

Смотреть что такое «Прозондировать почву» в других словарях:

Зондировать/ прозондировать почву — Разг. Заранее выяснять что л. БМС 1998, 468; ЗС 1996, 367 … Большой словарь русских поговорок

прозондировать — позондировать, выяснить, выудить, выведать, разведать, разнюхать, прощупать почву, разузнать, пронюхать, вызнать, выпытать, унюхать, проверить, прощупать, прозондировать почву, узнать, вынюхать Словарь русских синонимов. прозондировать… … Словарь синонимов

прозондировать — рую, руешь; св. (нсв. зондировать). что. 1. Произвести исследования с помощью зонда. П. желудок. П. пищевод. П. язвенника. 2. Попытаться в какой то мере разузнать, выведать что л. П. будущих оппонентов. П. кого л. насчёт повышения зарплаты. П.… … Энциклопедический словарь

прозондировать — рую, руешь; св. (нсв. зонди/ровать) что 1) Произвести исследования с помощью зонда. Прозонди/ровать желудок. Прозонди/ровать пищевод. Прозонди/ровать язвенника. 2) Попытаться в какой то мере разузнать, выведать что л. Прозонди/ровать будущих… … Словарь многих выражений

Зондировать почву — ЗОНДИРОВАТЬ ПОЧВУ. ПРОЗОНДИРОВАТЬ ПОЧВУ. Книжн. Заранее, предварительно разузнавать о чём либо с целью определить меру возможностей на успех в намечаемом деле, предприятии. Президент Америки Теодор Рузвельт начал зондировать почву относительно… … Фразеологический словарь русского литературного языка

узнать — См … Словарь синонимов

прощупать — разнюхать, выведать, обнаружить, прозондировать, обследовать, выпытать, пощупать, вынюхать, прозондировать почву, узнать, выудить, прощупать почву, пальпировать, выщупать, исследовать, выяснить, позондировать Словарь русских синонимов. прощупать… … Словарь синонимов

выведать — проведать, прокачать, доискаться, докопаться, доведать, пронюхать, допытать, разузнать, допытаться, выспросить, прознать, вынюхать, прозондировать, разведать, доведаться, разнюхать, дознаться, выяснить, выманить, вызнать, выпытать, узнать,… … Словарь синонимов

вызнать — проведать, разнюхать, вынюхать, пронюхать, прознать, унюхать, выпытать, прозондировать, выведать, допытаться, узнать, дознаться, доведаться, выудить, прощупать почву, прозондировать почву, доискаться, докопаться, разузнать, разведать, выяснить… … Словарь синонимов

вынюхать — прознать, разнюхать, разведать, доведаться, дознаться, допытаться, выведать, прозондировать, вызнать, выпытать, разузнать, проведать, разыскать, пронюхать, докопаться, доискаться, выудить, прозондировать почву, выяснить, прощупать почву,… … Словарь синонимов

Источник

Словари

101

ПО́ЧВА — сущ., ж., употр. сравн. часто

Морфология: (нет) чего? по́чвы, чему? по́чве, (вижу) что? по́чву, чем? по́чвой, о чём? о по́чве; мн. что? по́чвы, (нет) чего? по́чв, чему? по́чвам, (вижу) что? по́чвы, чем? по́чвами, о чём? о по́чвах

1. Почвой называют верхний слой земной коры, в котором развивается растительная жизнь.

В период налива зерна жуки хлебной жужелицы питаются ночью на колосьях, а днём прячутся в почве и под растительным мусором.

2. Почвой могут называть условия, в которых формировалось что-либо.

Творчество художника связано с народной почвой. | Развитие классицизма на русской почве. | Драматургия абсурда не прижилась на русской театральной почве.

3. Почвой называют то, на чём основывается что-то.

Убийство на почве ревности. | Благодатная почва для дискуссии. | Подозрения не имеют под собой реальной почвы. | Заработал себе язву на нервной почве. | Напряжённость, возникающая на этнической почве, проявляется в различных формах, с разной степенью остроты.

4. Почвой могут называть какую-либо область, сферу.

Найти общую почву для разговора. | Наша дружба держалась только на почве прошлых воспоминаний.

5. Когда говорят, что кто-то зондирует (прощупывает) почву, это значит, что данный человек пытается заранее осторожно выяснить обстановку, прежде чем предпринимать какие-либо действия.

6. Если вы готовите почву для чего-то, значит, вы создаёте благоприятные условия для каких-либо дальнейших действий.

7. Когда человек теряет уверенность, можно сказать, что у него почва ушла из-под ног.

8. Когда человек убеждается в стабильности ситуации, становится уверенным, он чувствует (твёрдую) почву под ногами.

9. Выбить почву из-под ног, значит, лишить человека уверенности, поддержки, опоры в каком-либо деле.

ПО́ЧВА, почвы, мн. — спец., жен.

1. Верхй слой земной коры, в котором развивается растительная жизнь, поверхность земли. Рыть почву. Обработка почвы. Столбы ушли глубоко в почву.

|| Тот или иной состав, то или иное качество верхнего слоя земной коры в той или иной местности (с.-х.). Глинистая почва. Болотная почва. Черноземная почва. Плодородная почва. Классификация почв. Образчики почв.

2. Порода, на которой залегает полезное ископаемое (горн.).

3. перен., иногда в соединении со словами «под ногами», «под собой». никакой почвы. Оставить зыбкую почву непроверенных фактов. Создать или подготовить почву для переговоров. Стоять на почве или стать на почву материалистической философии. Оставаться на почве фактов. Нейтральная почва. Благоприятная почва для соглашения.

4. перен. Социальная среда (книжн.). Оторваться от своей почвы. Быть тесно связанным с родной почвой.

• На почв чего (книжн.) — вследствие, по причине чего-нибудь, в силу условий, создаваемых чем-нибудь. Осложнение на почве гриппа. Зондировать почву — см. зондировать.

1. Верхний слой земной коры, в котором развивается растительная жизнь; земля. Повышение плодородия почвы. Глинистая, песчаная, чернозёмная п. Ощупывать почву ногами. Зондировать почву (также: пытаться предварительно прояснить что-л.). Подготовить, расчистить почву для кого-, чего-л. (также: создать благоприятные условия для кого-, чего-л.). П. ушла из-под ног (также: о потере уверенности). Почувствовать, ощутить почву под ногами или под собой (также: убедиться в устойчивости, прочности своего положения). Прощупать, нащупать почву (также: выяснить возможности, условия для чего-л.). Терять почву под ногами (также: о потере уверенности). / О стране, народе с особенностями его психологического склада, культуры, условий жизни. Творчество художника связано с народной почвой. Развитие классицизма на русской почве.

2. То, на чём зиждется что-л.; основание, основа. Благодатная п. для дискуссии. Всё поставлено на деловую почву. Подозрения не имеют под собой реальной почвы. Заработал себе язву на нервной почве. Оставаться на почве неоспоримых фактов.

3. чего или какая. Область, сфера. Найти общую почву для разговора. Дружба держалась только на почве прошлого.

◊ Выбить по́чву из-под ног чьих, у кого. Лишить кого-л, уверенности, поддержки, опоры в каком-л. деле.

◁ На по́чве чего. в зн. предлога 1. Вследствие, по причине чего-л., имея основанием что-л. Преступление на почве ревности. Бессонница на почве переутомления. -2. Исходя из чего-л., на основании чего-л. Делать заключения на почве детального изучения обстановки. По́чвенный, -ая, -ое (1 зн.). П. покров. П-ое плодородие. П-ые воды. П-ая микробиология (изучающая почву). П-ая карта (на которой нанесены типы почв какой-л. местности).

по́чва — природное образование, состоящее из генетически связанных горизонтов, формирующихся в результате преобразования поверхностных слоёв литосферы под воздействием воды, воздуха и живых организмов (см. Почвообразовательный процесс); обладает плодородием (см. Плодородие почвы). Состоит из твёрдой, жидкой (почвенный раствор), газообразной и живой (почвенные фауна и флора) частей. Подразделяется на генетические типы (например, подзолистые, серые лесные, чернозёмы, серозёмы). Географическое распределение почвы на равнинах подчинено общим законам широтной зональности, а в горах — вертикальной поясности. В сельском хозяйстве — основное средство производства.

ПОЧВА — ПО́ЧВА, верхний слой литосферы (см. ЛИТОСФЕРА), обладающий особым свойством — плодородием (см. ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВЫ). Почва занимает уникальное положение в природном мире, так как имеет общие свойства и с живой и с неживой природой. Почва является результатом преобразования поверхностных слоев литосферы совместным воздействием воды, воздуха и организмов. Почва состоит из генетически связанных горизонтов (см. ПОЧВЕННЫЕ ГОРИЗОНТЫ) (образуют почвенный профиль (см. ПОЧВЕННЫЙ ПРОФИЛЬ)), отражающих эволюцию почвообразования. Почва рассматривалась как геологическое тело, но в работах В. В. Докучаева (см. ДОКУЧАЕВ Василий Васильевич) впервые появились близкие к современным представления об особом характере почвы. Начала развиваться наука почвоведение (см. ПОЧВОВЕДЕНИЕ).

Плодородие почвы, т. е. способность обеспечивать растения водой и пищей, позволяет ей участвовать в воспроизведении биомассы (см. также Биологическая продуктивность (см. БИОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ)). Природное плодородие имеет различный уровень, зависящий от состава и свойств почвы и факторов почвообразования.

Основные факторы почвообразования — климат (см. КЛИМАТ), материнская порода (см. МАТЕРИНСКАЯ ПОРОДА), растительный и животный мир, рельеф (см. РЕЛЬЕФ (совокупность неровностей)) и геологический возраст (см. ГЕОХРОНОЛОГИЯ) территории, а также хозяйственная деятельность человека. Климат влияет на характер выветривания горных пород, воздействует на тепловой и водный режимы почвы, обусловливая проходящие в ней процессы и их интенсивность, и в значительной степени определяет растительный покров и животный мир. Материнская порода в процессе почвообразования превращается в почву. От ее гранулометрического (механического) состава и структурных особенностей зависят физические свойства почвы — водо- и воздухопроницаемость, способность к удержанию влаги и пр. Минералогический состав материнской породы определяет минералогический и химический состав почвы и первоначальное содержание в ней элементов питания для растений. Корни растений рыхлят и оструктуривают почвенную массу, извлекают из нее минеральные элементы. При естественных процессах корневого и наземного опада минеральные и органические вещества растительности поступают в почву и на ее поверхность. Опад подвергается воздействию микрофлоры (см. МИКРОФЛОРА), минерализирующей до 80-90% его массы и участвующей в синтезе гумусовых веществ (см. ГУМУС), которые образуются из продуктов распада и микробных метаболитов. Животные (главным образом беспозвоночные, живущие в верхних горизонтах почвы и в растительных остатках на поверхности) в процессе жизнедеятельности значительно ускоряют разложение органических веществ и способствуют формированию органо-минеральных почвенных агрегатов, т. е. почвенной структуры.

Типы почв зависят от множества факторов и при сходных географических условиях почвообразования почвы, имеющие неодинаковые возраст и историю развития, могут существенно различаться и принадлежать к разным классификационным группам.

Деятельность человека на протяжении тысячелетий и столетий влияет на факторы почвообразования. Непосредственно человек влияет на почву путем механической обработки, мелиорации (см. МЕЛИОРАЦИЯ), внесения минеральных и органических удобрений и т. п. Косвенно человеческая деятельность (например, вырубка лесов) приводит к смене биоценозов (см. БИОЦЕНОЗ) — соответственно, меняются и почвообразующие процессы.

Состав и свойства

Почва состоит из твердой, жидкой, газообразной и живой частей. Соотношение их неодинаково не только в разных почвах, но и в различных горизонтах одной и той же почвы. Закономерно уменьшение содержания органических веществ и живых организмов от верхних горизонтов почвы к нижним и увеличение интенсивности преобразования компонентов материнской породы от нижних горизонтов к верхним. В твердой части преобладают минеральные вещества. Первичные минералы (кварц (см. КВАРЦ), полевые шпаты (см. ПОЛЕВЫЕ ШПАТЫ), роговые обманки (см. РОГОВАЯ ОБМАНКА), слюды (см. СЛЮДЫ) и др.) вместе с обломками горных пород образуют крупные фракции; вторичные минералы (гидрослюды, монтмориллонит (см. МОНТМОРИЛЛОНИТ), каолинит (см. КАОЛИНИТ) и др.), формирующиеся в процессе выветривания, — более тонкие. Рыхлость сложения почвы обусловливается полидисперсностью состава ее твердой части, включающей частицы разного размера (от коллоидов почвы, измеряемых сотыми долями мк, до обломков диаметром в несколько десятков см). Основную массу почвы составляет обычно мелкозем — частицы менее 1 мм. Гранулометрический состав определяется относительным содержанием в ней частиц различной величины, объединяемых в группы — гранулометрические фракции. По гранулометрическому составу почву разделяют на группы (разновидности): песок рыхлый и связный, супесь, суглинок легкий и средний, глина легкая, средняя и тяжелая. Твердые частицы в естественном залегании заполняют не весь объем почвенной массы, а лишь некоторую его часть; др. часть составляют поры — промежутки различного размера и формы между частицами и их агрегатами. Суммарный объем пор называется пористостью почв. От пористости зависят водные свойства почвы (водопроницаемость, водоподъемная способность, влагоемкость) и ее плотность. В порах находятся почвенный раствор и почвенный воздух. Соотношение их непрерывно меняется вследствие поступления в почву атмосферных осадков, иногда оросительных и грунтовых вод, а также расхода влаги — почвенного стока, испарения, десукции (отсасывание корнями растений) и др. Освобождающееся от воды поровое пространство заполняется воздухом. Этими явлениями определяется воздушный и водный режимы почвы. В порах также обитают почвенные микроорганизмы.

Минералогический состав твердой части почвы во многом определяет ее плодородие. Органических частиц (растительные остатки) содержится немного, и только торфяные почвы почти полностью состоят из них. В состав минеральных веществ входят: Si, Al, Fe, К, N, Mg, Ca, Р, S; значительно меньше содержится микроэлементов: Cu, Mo, I, В, F, Pb и др. Подавляющее большинство элементов находится в окисленной форме. В засоленных почвах содержится много хлоридов и сульфатов (реже нитратов и бикарбонатов) кальция, магния, натрия, что связано с исходной засоленностью материнской породы, с поступлением этих солей из грунтовых вод или в результате почвообразования.

В состав твердой части почвы входит органическое вещество, основная (80-90%) часть которого представлена сложным комплексом из гумусовых веществ, или гумуса. Органическое вещество состоит также из соединений растительного, животного и микробного происхождения, содержащих клетчатку, лигнин, белки, сахара, смолы, жиры, дубильные вещества и т.п. и промежуточные продукты их разложения. При разложении органических веществ в почве содержащийся в них азот переходит в формы, доступные растениям. В естественных условиях они являются основным источником азотного питания растительных организмов. Многие органические вещества участвуют в создании органо-минеральных структурных отдельностей (комочков). Органо-минеральные соединения представлены солями, глинисто-гумусовыми комплексами, комплексными и внутрикомплексными (хелаты) соединениями гумусовых кислот с рядом элементов (в их числе Al и Fe). Именно в этих формах последние перемещаются в почве.

Жидкая часть, т. е. почвенный раствор, — активный компонент почвы, осуществляющий перенос веществ внутри нее, а также снабжение растений водой и растворенными элементами. Обычно содержит ионы, молекулы, коллоиды и более крупные частицы, превращаясь иногда в суспензию.

Газообразная часть, или почвенный воздух, заполняет поры, не занятые водой. Количество и состав почвенного воздуха, в который входят N2, O2, CO2, летучие органические соединения и пр., не постоянны и определяются характером множества протекающих в почве химических, биохимических, биологических процессов. Например, количество CO2 в почвенном воздухе существенно меняется в годовом и суточном циклах вследствие различной интенсивности выделения газа микроорганизмами и корнями растений. Газообмен между почвенным воздухом и атмосферой происходит преимущественно в результате диффузии CO2 из почвы в атмосферу и O2 в противоположном направлении.

Живая часть почвы состоит из почвенных микроорганизмов (бактерии (см. БАКТЕРИИ), грибы (см. ГРИБЫ), актиномицеты (см. АКТИНОМИЦЕТЫ), водоросли (см. ВОДОРОСЛИ) и др.) и представителей многих групп беспозвоночных животных — простейших, червей, моллюсков, насекомых и их личинок, роющих позвоночных и др. Активная роль почвенной фауны в образовании почвы определяет принадлежность ее к биокосным природным телам — важнейшим компонентам биосферы.

Докучаев выделял 10 типов почв, сегодня их насчитывают более 100. Идет разработка международной классификации. В нашей стране основные типы — подзолистые (см. ПОДЗОЛИСТЫЕ ПОЧВЫ), серые лесные (см. СЕРЫЕ ЛЕСНЫЕ ПОЧВЫ), черноземы (см. ЧЕРНОЗЕМЫ), сероземы (см. СЕРОЗЕМЫ). Географическое распределение почв на равнинах подчинено общим законам широтной зональности (см. ЗОНЫ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ), а в горах — вертикальной поясности.

1. Поверхностный слой земной коры, в котором развивается растительная жизнь; земля.

Повышение плодородия почвы.

Окрестности [Стелленбота] живописны: все холмы и долины. Почва состоит из глины, наносного ила, железняка и гранита. И. Гончаров, Фрегат «Паллада».

Ощупывая почву ногами, мы осторожно пробирались вперед. Арсеньев, По Уссурийской тайге.

Порода, на которой залегает полезное ископаемое.

То, на чем зиждется что-л.; основание, основа.

Поставить на научную почву изучение чего-л. Обвинение не имеет под собой почвы.

Чтоб не давать ей вперед почвы для попреков, Андрей Иванович решил, что с этого дня постарается как можно меньше тратить на самого себя. Вересаев, Два конца.

4. перен.; чего или какая.

Разговор возвратился опять на политическую почву. Тургенев, Новь.

Разговор держался только на почве прошедшего; о будущем, о тех трудах, опасностях и страданиях, которые ждали всех нас, не говорил никто. Гаршин, Трус.

Позиция, точка зрения.

— Придумываю и не обретаю способов смягчить его, сделать так, чтобы он по-человечески отнесся ко мне, не могу найти общую с ним почву. Эртель, Гарденины.

выбить почву из-под ног

лишить кого-л. уверенности, поддержки, опоры в каком-л. деле.

выяснить возможность чего-л.

терять почву под ногами

переставать чувствовать себя уверенным.

на < какой>почве; на почве

из-за чего-л., по причине, вследствие чего-л.

— почва ушла из-под ног

ПОЧВА — верхняя часть рыхлых отложений, в которой обитают живые организмы. Почва представляет собой систему, в которой взаимодействуют потоки энергии и вещества, поступающие от Солнца, из атмосферы и от живых организмов. Максимальные глубины, до которых могут проникать в грунт живые организмы, в частности корни растений, колеблются от нескольких миллиметров в очень сухих или холодных регионах или там, где распространены плотные невыветрелые горные породы, до 4,5 м и более в теплых и влажных районах, характеризующихся пористыми и проницаемыми поверхностными отложениями. Эту систему образуют многочисленные формы вещества и энергии. Суша обеспечивает ее горными породами и минеральными частицами, а также химическими соединениями. От Солнца поступает лучистая энергия, из атмосферы — вода, углекислый газ, кислород и азот. Биота высвобождает усвоенную живыми организмами в процессе фотосинтеза и накопленную в соединениях углерода солнечную энергию. Почва является системой благодаря взаимодействию и преобразованию разных форм энергии и вещества в поверхностной части коры выветривания. Многие из этих изменений имеют циклический или переменный характер. Например, для синтеза соединений углерода, богатых энергией и необходимых для роста и других процессов жизнедеятельности, растения должны получать не только энергию от Солнца, но и углекислый газ (из воздуха) и воду (главным образом из почвы). В конце концов растения отмирают и обогащают почву органическим веществом, а микроорганизмы его разлагают, в результате чего углекислый газ, вода и энергия возвращаются в систему. Почвенная система со всеми свойственными ей циклическими превращениями энергии и вещества является основной частью среды обитания человека, который использует эту систему как субстрат для выращивания пищевых и кормовых растений.

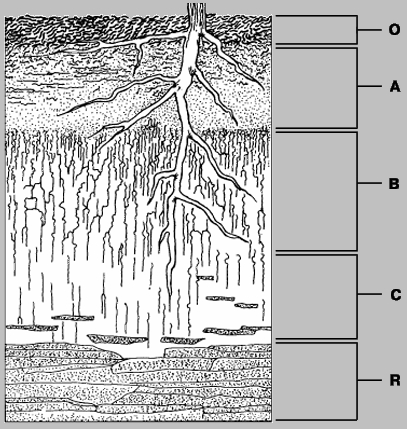

Взаимодействия внутри почвенной системы приводят к видимым изменениям в почвенной массе. В почвенных разрезах вскрывается вертикальная последовательность слоев, называемых почвенными горизонтами, различающимися по набору признаков (например, по цвету, мощности и др.). Каждый горизонт примерно повторяет неровности поверхности. Такая последовательность, включающая все почвенные горизонты, называется почвенным профилем. Пространственные различия в сочетании горизонтов, имеющие очень постепенные переходы, определяют типы почв. В пределах распространения почвы данного типа строение профиля имеет сходные черты. Таким образом, почвенный профиль является главным отличительным признаком типа почвы. Строение почвенного профиля отражает особенности эволюции природных процессов региона, к которому приурочен данный профиль. Обычно почва подразделяется на два основных горизонта: верхний, деятельный, и нижний, «подпочвенный». Однако при внимательном изучении почвенного профиля во многих почвах обнаруживается большее число горизонтов, которые обычно обозначаются латинскими буквами А, В и С (начиная от поверхности). Горизонты часто подразделяются на подгоризонты: А1, А2, А3, В1, В2, В3. Горизонты А формируются в верхней части почвенного профиля, а горизонты В — в «подпочвенных» слоях. Горизонт С сложен фрагментами горной породы, называемой материнской породой почвы. Иногда выделяют также горизонты О и R. Горизонт О (или А0) — лесная подстилка, перекрывающая минеральные горизонты многих лесных почв, состоит из опавших листьев. Горизонт R представляет собой породу, подстилающую почвы. Горизонты разных почв отличаются по содержанию органики и глинистых частиц, мощности, цвету и другим признакам.

ПОЧВЕННЫЙ ПРОФИЛЬ дифференциируется на горизонты О, А, В, С и R. Горизонт О состоит из органики (например, подстилка из листьев или хвои в лесу или очес — отмершие части травянистых растений на лугу). В горизонте А происходит разложение органического вещества и формирование гумуса. Горизонт В, или «подпочва», также содержит некоторое количество органического вещества в дополнение к тонкозернистым минеральным частицам, вымытым вниз по профилю из горизонта А. Горизонт С в основном состоит из выветрелых фрагментов горной породы, называемой материнской породой почвы. Горизонт R представляет собой невыветрелые коренные породы.

Почва образуется в результате дифференциации поверхностных отложений на горизонты почвенного профиля, т.е. происходит все более усложняющееся развитие системы. Первоначально характер почвы определяют почвообразующие породы и минералы. При отсутствии воды заметных изменений в системе не происходит, тогда как поступление воды обусловливает изменения, приводящие к формированию почвенного профиля. Вода не только взаимодействует с горными породами и минералами, но и оказывает влияние на развитие организмов. Растения, имеющие надземные и подземные органы, являются связующим звеном между почвой и атмосферой. Почвообразование включает изменение размеров слагающих ее частиц грунта (механического состава), обогащение органическим веществом, миграцию элементов в виде растворов (выщелачивание), суспензий (элювиирование) и накопление в некоторых горизонтах вымытых веществ (иллювиирование). Изменения механического состава выражаются в накоплении более тонких частиц по мере того, как горные породы и минералы подвергаются разрушению физическими и химическими процессами. Эти процессы, называемые выветриванием, включают разрушительное воздействие как текучих вод (эрозия), так и замерзающей и расширяющейся в трещинах горных пород воды, ветра (дефляция) и ледников (экзарация), а также дезинтеграцию породы. В итоге обломки горных пород превращаются в песок, алеврит или глину (три основных класса гранулометрического состава почв, перечисленные в порядке уменьшения размерности). Этот процесс, хотя и разрушительный для горных пород, создает пористый субстрат, проницаемый для воды и корней растений. Исходный субстрат может быть тонкослоистым еще до начала процесса почвообразования, т.е. прежде внедрения корней растений и других организмов. Такими бывают многие отложения, испытавшие транспортировку водой, ветром или льдом, а также вулканические пеплы. Накопление органического вещества происходит на ранней стадии почвообразования (первые несколько сотен лет), когда от отмерших частей растений поступает больше органического вещества, чем может быть разложено микроорганизмами. Если почва образуется на выходах скальных пород, сначала на их поверхности поселяются низшие растения — лишайники и мхи, а затем травы или деревья. В любой формирующейся почве со временем устанавливается равновесие между поступлением и разложением органического вещества. Это равновесие может сохраняться, если почва не подвергается нарушениям. Органическое вещество, содержащееся главным образом в верхней части почвенного профиля — в горизонтах А, служит показателем плодородия почв. Гумус, образовавшийся из остатков растений и животных, которые подверглись частичному разложению микроорганизмами, — важный компонент верхних горизонтов некоторых почв. Растения извлекают из него азот и другие питательные вещества. При культивации почв темпы накопления органического вещества меняются, поскольку сельскохозяйственные культуры извлекают из них питательные элементы. После сбора урожая естественный цикл прерывается, и содержание гумуса в почве уменьшается. Поэтому земледельцы, если хотят использовать один и тот же участок земли в течение ряда лет, вынуждены вносить в почву удобрения. Выщелачивание, или миграция веществ в растворах, также участвует в процессе почвообразования. Дождевая вода растворяет некоторые твердые вещества, которые затем перемещаются вместе с водой. Направление движения может быть латеральным (поверхностный сток) или вертикальным, если вода просачивается в почву. Вода, поступающая в почву, может проходить сквозь нее, а может проникать только до некоторой глубины в пределах корнеобитаемого слоя. Там она временно адсорбируется и затем возвращается в атмосферу либо путем транспирации растениями влаги, извлеченной из почвы корнями, либо через испарение с поверхности почвы. Всасывание воды корнями приводит к снижению содержания в верхнем слое почвы некоторых веществ, которые накапливались в пределах той глубины, до которой проникает вода. Таким образом формируются почвенные горизонты. Вода, фильтрующаяся сквозь почву и пополняющая запасы грунтовых вод, также способствует выщелачиванию, но это не приводит к дифференциации на горизонты. Горизонт А — зона максимального выщелачивания. Выщелачивание наиболее ярко выражено в условиях влажного климата, но даже в условиях сухого климата некоторые из легкорастворимых солей выносятся вниз по почвенному профилю. Во время интенсивных ливней соли могут перераспределяться плоскостным стоком и накапливаться на поверхности в понижениях рельефа, поскольку там происходит испарение воды. Такой характер миграции солей определяет формирование широко известных солончаков в пустынях западной Америки, Африки, Центральной Азии и других регионов земного шара. В наиболее влажных климатических условиях легкорастворимые соли накапливаются в более глубоких почвенных горизонтах. Элювиирование (вымывание) и иллювиирование (вмывание) — почвообразующие процессы, под действием которых вещества в водной среде переходят во взвешенное состояние, а затем осаждаются. Взвешенные частицы мигрируют вместе с водой, но не растворяются. Наиболее подвержены такому переносу глинистые частицы. Этот процесс приводит к уменьшению количества глинистых частиц в горизонте А (элювиирование) и накоплению их в горизонте В (иллювиирование). Частицы размерности глин прежде всего должны быть диспергированы и взвешены, как в мутном озере. Диспергирование не происходит в условиях, способствующих накоплению легкорастворимых солей. Таким образом, элювиальный и иллювиальный процессы характерны для регионов с гумидным климатом, где, как правило, алевритовые или песчаные горизонты А подстилаются глинистыми горизонтами В. Формирование почв большей частью обусловлено пятью основными почвообразующими факторами: климатом, деятельностью живых организмов, почвообразующими (материнскими) породами, рельефом и временем.

Классификация почв помогает систематизировать знания о почвах. В США были разработаны две системы почвенной классификации. Первая из них была опубликована в 1938. В ней все почвы на самом высоком таксономическом уровне разделены на три группы: зональные, интразональные и азональные. Первая группа включает почвы, сформированные в хорошо дренированных позициях и имеющие профили, которые отражают длительное воздействие климата. В интразональных почвах влияние климата модифицировано условиями рельефа, дренажа, содержания солей или каких-либо иных локальных факторов. Азональные почвы, как, например, почвы на современных речных отложениях, из-за отсутствия развитого профиля не отражают климатического воздействия. Классификация 1938 года состоит из следующих таксономических уровней (от самого высокого до самого низкого): порядок, подпорядок, большие почвенные группы, семейства, серии и типы. Эта классификационная система имела широкое применение, особенно ее категория «большая почвенная группа», представляющая собой уровень генерализации, необходимый для изучения и картографирования почв мира. Самые низкие уровни классификации — серии и типы почв — представляют собой ландшафтные единицы, выявляемые почвоведами в поле. Они имеют особенно важное значение для сельскохозяйственного использования. Вторая классификационная система была разработана в 1960-х годах. В ней на самом высоком таксономическом уровне выделяются десять порядков. Выделение порядков проводилось на основе свойств почв, а не климата и других почвообразующих факторов, как это было в классификации 1938. Классификация включает следующие шесть категорий: порядок, подпорядок, большая почвенная группа, подгруппа, семейство, серия. Почвенная номенклатура этой классификации построена таким образом, что на каждом более низком таксономическом уровне происходит детализация свойств почвы, как в классификациях животных и растений. Почвы мира могут быть охарактеризованы на основе использования категорий больших почвенных групп классификации 1938 или порядков второй классификационной системы. Категории этих двух систем не находятся в прямом и полном соответствии, их корреляция продемонстрирована в таблице.

Тундровые почвы. В их основании имеется постоянно мерзлый слой — многолетняя мерзлота, — который препятствует дренированию вышележащих почвенных горизонтов во время короткого вегетационного периода, когда лед в них протаивает на несколько (или первые десятки) сантиметров. Поверхностный (деятельный) слой почвы представлен слаборазложившимися растительными остатками. Под ним залегает «подпочва» серого цвета со стяжениями железа в виде ржаво-бурых пятен. Зона тундровых почв обрамляет арктический пояс. Местами тундровые почвы встречаются в горах выше границы леса. Естественная тундровая растительность состоит из лишайников, мхов, травянистых растений, в том числе низкорослых яркоцветущих, и кустарников. Пустынные почвы (аридисоли) в поверхностном или «подповерхностном» горизонтах содержат карбонаты кальция и другие легкорастворимые соли, а горизонт А у них очень слабо прокрашен органическим веществом. Поскольку выпадает мало осадков, эти почвы никогда подолгу не бывают влажными. Естественная растительность состоит из редких кактусов, полыни и пустынных кустарников и полукустарников, а также некоторых приземистых однолетних травянистых растений. Здесь обычно практикуется пастбищное скотоводство. Там, где доступна пресная, слабоминерализованная вода, развито интенсивное орошаемое земледелие. Обычно вода отводится из рек и ручьев, берущих начало в горах, где выпадает больше осадков. Каштановые почвы, черноземы и почвы прерий (моллисоли) характеризуются мощным богатым органикой верхним горизонтом, в результате выщелачивания лишенным карбонатов кальция и легкорастворимых солей. Различаются они свойствами «подпочвенного» горизонта. Он может быть обогащен карбонатами кальция в самой верхней части (каштановые почвы), а если имеются слои, обогащенные глиной, то карбонаты кальция вымываются ниже их (как, например, в почвах прерий). В ряду рассматриваемых почв каштановые соответствуют наиболее сухим климатическим условиям, а почвы прерий — наиболее влажным, когда количество осадков несколько превышает эвапотранспирацию (потери воды через испарение и транспирацию). Естественная растительность прерий представлена в основном злаками. Обычно здесь развивается пастбищное животноводство, но значительная часть таких почв в настоящее время распахана, и крупнейшие районы мирового производства зерна приурочены к их ареалам. Однако из-за недостаточного количества осадков часто снижается урожайность культур. Каштановые, черноземные и почвы прерий различаются и по термическому режиму. Для одних характерны постоянно теплые климатические условия с чередованием влажного и сухого сезонов, например в саваннах. Эти почвы обычно беднее тех, которые распространены в условиях четко выраженного зимнего понижения и летнего повышения температур. Такие почвы плодородны: на них получают высокие урожаи, особенно кукурузы и пшеницы. Серо-бурые подзолистые почвы (альфисоли) являются умеренно выщелоченными и имеют кислую реакцию по всему профилю и характеризуются аккумуляцией иллювиальной глины в горизонте В. Горизонты А слабо прокрашены органическим веществом. Они сформировались в районах с влажным умеренным климатом под листопадными лесами, многие из которых к настоящему времени вырублены. Ландшафты часто представляют собой чередование распаханных земель, пастбищ и лесов. Эти почвы быстро реагируют на известкование и удобрение. Значительные территории их распространения густо населены, особенно в Северной Америке и Европе. Подзолы (сподосоли) имеют горизонт В, обогащенный иллювиально накопленными железом, алюминием и органическим веществом, вынесенными из верхних горизонтов. Подзолы формируются в холодных гумидных регионах под хвойными или смешанными хвойно-широколиственными лесами. Эти почвы очень кислые и выщелочены, а в естественных условиях над выщелоченным горизонтом А часто имеется органогенный горизонт. В условиях холодного влажного климата органическое вещество слабо разлагается, и органические кислоты способствуют выносу железа из горизонта А в горизонт В. При этом происходит образование металлоорганических соединений в форме хелатов, в которых один атом металла удерживается двумя атомами органической молекулы. Лесной опад является важной составляющей баланса вещества подзолов. На некоторых территориях леса вырублены, а почвы культивируются или используются под выпас скота. Для повышения плодородия подзолов необходимо внесение удобрений. Красные и желтые подзолистые почвы (ультисоли) сходны с серо-бурыми подзолистыми почвами, но в отличие от них более выщелочены и характеризуются более красными тонами за счет обогащения горизонтов В железом. В районах их распространения естественная растительность состояла из смешанных хвойно-широколиственных лесов, которые в значительной степени сохранились до сих пор. Эти почвы нуждаются в удобрении. Возрастающее применение минеральных удобрений быстро повышает продуктивность таких почв на юго-востоке США, где сравнительно продолжительный вегетационный период способствует развитию земледелия.

Латосоли (оксисоли). Из горизонтов В латосолей почти все растворимые минералы выщелочены. Оксиды и гидроксиды железа и алюминия накапливаются в пористой оструктуренной «подпочве», которая обычно имеет красный цвет и содержит много глины. Эти почвы распространены в теплых и влажных климатических условиях, хотя в некоторых районах четко выражены влажный и сухой сезоны. В таких обстановках органическое вещество быстро разлагается, и в результате растения обеспечиваются большинством питательных элементов. При сведении естественной растительности происходит потеря значительного количества органического вещества, а следовательно, за несколько лет утрачивается и плодородие почвы. Поэтому в Африке и Азии веками практиковалась переложная система земледелия, при которой пахотные земли забрасывали на несколько лет — пока там не восстанавливалась естественная растительность. За это время происходило постепенное накопление питательных элементов, и затем эти земли на несколько лет снова включались в сельскохозяйственный оборот. Болотные почвы (гистосоли) — органогенные почвы, сформировавшиеся там, где продукция органического вещества была высокой, а скорость его разложения — низкой из-за избыточного увлажнения. Небольшие участки этих почв широко распространены на внутриматериковых болотах или на маршах побережий. Применение дренажа и контроль за уровнем грунтовых вод повышают плодородие этих почв, которые особенно пригодны для выращивания овощных культур. Грумусоли (вертисоли) характеризуются высоким содержанием набухающих глин монтмориллонитового состава. Они встречаются в тех регионах, где отчетливо выражены влажный и сухой сезоны. При высыхании такие почвы растрескиваются на большую глубину. При увлажнении трещины закрываются. Значительные площади грумусолей встречаются на юге США, в Индии и Австралии. Аллювиальные почвы (энтисоли) — азональные почвы, представляющие собой аллювиальные отложения без дифференциации на почвенные горизонты и распространенные вдоль рек в широком диапазоне климатических условий. Они отличаются разнообразием текстур. Обычно это самые плодородные региональные почвы благодаря ежегодному отложению свежих наносов во время паводков. Аллювиальные почвы широко используются для выращивания пищевых культур. В настоящее время для сохранения хозяйственной ценности этих почв необходимы ирригация и защита от паводков. Инсептисоли — порядок новой классификационной системы почв, не имеющий эквивалента в классификации 1938. Это слабо развитые почвы, которые могут встречаться в разных климатических условиях. Многие инсептисоли формируются на аллювиальных отложениях.

Лобова Е. В., Хабаров А. В. Почвы. М., 1983 Кауричев И. С., Панов Н. П., Розов Н. Н., Стратонович М. В., Фокин А. Д. Почвоведение. М., 1989

Почва колеблется под ногами у кого. Разг. То же, что почва уходит из-под ног. ФСРЯ, 349.

Почва уходит из-под ног у кого. Разг. Чьё-л. положение становится ненадежным, шатким; кто-л. теряет уверенность в своём положении или успехе. ФСРЯ, 349; БТС, 1379.

На нервной почве. Разг. По причине тяжёлых переживаний, нервных перегрузок, потрясений. Ф 2, 82; Мокиенко 2003, 83.

Выбивать/ выбить (вышибать/ вышибить) почву из-под ног у кого. Разг. Лишать кого-л. уверенности, поддержки, опоры в каком-л. деле. ФСРЯ, 89; БТС, 188; ЗС 1996, 230.

Зондировать/ прозондировать почву. Разг. Заранее выяснять что-л. БМС 1998, 468; ЗС 1996, 367.

Иметь под собой почву. Книжн. Быть обоснованным, иметь основания. Ф 1, 223.

Подготавливать/ подготовить почву для кого, для чего. Книжн. Создавать условия для осуществления чего-л. кем-л. Ф 2, 56.

Почувствовать почву под ногами. Разг. Достичь прочного положения. Ф 2, 83.

Пробивать/ пробить почву. Жарг. мол. То же, что зондировать почву. Максимов, 336.

Терять/ потерять почву из-под ног (под ногами). Разг. Терять уверенность в своём положении. ФСРЯ, 349.

Падать/ упасть на добрую почву. Книжн. Давать хорошие результаты. БМС 1998, 468.

Взять с почвы. Сиб. Начать делать что-л. с самого начала. ФСС, 26.

Слово почва этимологически родственно слову подошва. Согласно объяснению А. А. Потебни 312 , почва образовалось из подъшьва после утраты редуцированных звуков и вызванной этим процессом ассимиляции групп согласных, т. е. приблизительно в XIV-XV вв.

Как известно, в областных русских диалектах широко распространена и форма пошва из потшва (очевидно, там, где ш рано отвердело).

Этимология, предложенная Потебней, принимается большинством ученых, например А. Л. Погодиным (Следы корней, с. 202, примеч.), А. Преображенским (2, с. 118), Л. А. Булаховским (Ист. ком., с. 104) 313 , А. А. Шахматовым 314 и Л. Л. Васильевым. Л. Л. Васильев, допуская возможность в древнерусском языке исчезновения подряд двух глухих, ссылается на образование почва из подъшьва Он писал: «. там, где стечение согласных было удобно, могло происходить выпадение даже подряд двух ъ, ь: такое исчезновение, например, я вижу в слове почва, которое позволительно сближать с подошва (эти слова сближал и А. Потебня). Для такого сближения дают основание говоры, в которых почва употребляется в значении подошва (см. Куликовский. Сл. олонецкого наречия (1898 г.): Пóчва (Крг.) — толстая кожа, употребляемая для подошв, подошва). В памятниках пропуск ъ и ь встречается; см., напр., Книгу о Ратном Строении, с. 201 об.: под’шву. Пропуск здесь происходил от того, что звук т (из д перед ч), привычный для русского языка в сочетании с другими согласными (чваниться и т. п.)» (К характеристике сильно-акающих говоров // РФВ, 1907, № 4, с. 259; ср. его же: Одно соображение в защиту написаний ьрь, ьръ, ъръ, ълъ древнерусских памятников, как действительных отражений второго полногласия. — ЖМНП, ч. 22, 1909, август, с. 308). Верность гипотезы Потебни подтверждается и показаниями родственных славянских языков, и древних памятников русского языка, и тесной семантической связью, еще не вполне разорвавшейся в народных говорах, между историей слов почва и подошва. В самом деле, слово почва в некоторых областных крестьянских говорах русского языка, например, олонецких, и до сих пор сохраняет старинное значение: `подошва’.

Слово подъшьва в языке древнерусской письменности выражало два основных значения: 1) нижняя часть обуви, имеющая форму ступни, испод обуви (как определяет И. И. Срезневский), нижняя часть ступни; 2) фундамент, основание. Например, в Копенгагенском сборнике XVII в.: «Пожгло не токмо что полаты, но и подшву каменую» (Срезневский, 2, с. 1071-1072). Эти значения сохраняются в слове подошва и до настоящего времени, особенно в профессиональных диалектах. В «Словаре Академии Российской» значения слова подошва определяются так: 1) исподняя часть ступни у человека, простирающаяся от пальцев до запяток, низ обуви; 2) толстая кожа, подшиваемая к низу обуви. Подошвы у сапоговпротоптались; 3) самый низ, основание чего. Подошва горы, стены, башни. Срыть дом до подошвы (сл. АР 1806-1822, 4, с. 1311).

Ср. у Е. В. Барсова в «Причитаньях Северного края» (ч. 1. М., 1872, с. 285): «До подошвы оны [мироеды] всех да разоряют».

В академическом словаре1847 г. к этим трем значениям присоединяется четвертое — архитектурное: «Две верхние точки над опорами, где упираются оба конца линии свода» (сл. 1847, 3, с. 268). Очевидно, это специальное значение сложилось лишь в конце XVIII — в начале XIX в.

Слово почва, отделившись от слова подошва (в силу фонетических отличий и связанной с ними морфологической неразложимости), естественно, должно было развить в разных диалектах, а затем и в литературном языке иные значения. По-видимому, первоначальные значения — `подшиваемая нижняя часть обуви, имеющая форму ступни’ и `нижняя часть ступни’ — сохраняются в слове почва лишь в областных говорах. Отсюда на основе метонимического переноса развилось значение: `низ, основание, то, на чем стоит нога; верхний слой земли’.

В русском литературном языкеXVIII в. считалась более нормальной и, во всяком случае, была более распространенной форма пошва, чем почва. По крайней мере, в «Словаре Академии Российской» находим: «Пошва и почва, вы, с. ж. 1 скл. Материк. Дорыться до почвы» (сл. АР 1806-1822, ч. 5, с. 115).

У И. Н. Болтина в «Примечаниях на Леклерка» (1, с. 549): «. отдаление от средоточия Государства, пошва неплодная, климат суровый, местоположение низкое и болотное. » (И. Болтин. Примечания на историю древния и нынешния России г. Леклерка, сочиненные генерал-майором Иваном Болтиным. [б, м.], 1788, 1, с. 549).

У Г. Р. Державина употребление формы пошва обычно:

В тот миг, как с пошвы до конька

И около, презренным взглядом,

Мое строение слегка

С своим обозревая рядом,

(Ко второму соседу) 315 .

Быть может, горы провалятся,

На пошве их моря явятся

Для созерцанья новых звезд.

(На новый 1798 год).

В той же диалектной оболочке пошва встречается и в литературном языке первой четверти XIX в., например у П. А. Вяземского. «Мои слова — зерна: — пишет он А. И. Тургеневу 20 января 1821 г. — сами собою ничего не значат, но, вверенные пошве производительной, они могут приготовить богатую жатву. Ты — пошва хорошая ли? Ты можешь хорошо зачать (concevoir), я знаю; но не слишком ли осторожная, не слишком ли ты обдумывающая пошва?» (Остаф. архив, с. 143-144).

Более живучим в слове почва оказалось значение `низ, основание, фундамент’. Это значение сохраняется не только в народных диалектах, но и в специальных, технических языках. Оно отмечалось «Словарем церковнославянского и русского языка» 1847 г. Пример: «почва россыпей» (сл. 1847, 3, с. 413).

В связи с этим значением находятся и другие профессионально-технические значения слова почва, оформившиеся к XVIII в. Они так описываются академическим словарем 1847 г.: «В горном и заводском производствах: а) нижняя часть всякой горизонтальной выработки; б) чугунная доска под пестами толчеи, похзоль; в) пол плавиленной печи; г) пол плавильни» (там же, с. 413).

В современном языке сюда же примыкает геологическое значение: «порода, на которой залегает полезное ископаемое» (Ушаков, 3, с. 673).

По-видимому, на основе значения `низ, основание, фундамент’ складывается не позднее XVII в. значение: `грунт, твердая земля, поверхность земли, верхний слой земной коры’.

В XVIII в. сюда же примыкает научное значение, выработанное в геогнозии: `система формаций известной древности’ (почва меловая, каменноугольная), `тот или иной состав, то или иное качество верхнего слоя земной коры в той или иной местности’ (глинистая почва, черноземная почва и т. п.).

В языке Пушкина слово почва отмечено лишь в «Анчаре»:

В пустыне чахлой и скупой,

На почве, зноем раскаленной,

Анчар, как грозный часовой,

Стоит- один во всей вселенной.

В40-50-х годах XIX в. происходит новый семантический скачок в истории значений слова почва. Оно сближается с французским terrain. Под влиянием французского переносного словоупотребления складывается новая фразеология: нащупать почву — tâter un terrain, зондировать почву — sonder un terrain, найти (подходящую) почву — trouver un terrain, не терять почвы (под ногами) — ne pas perdre un terrain, на почве чего-нибудь — sur le terrain, иметь под собой твердую почву, создать благоприятную почву и т. п. Ср. у К. С. Станиславского: «Мы не умели создавать в своей душе благоприятную почву для сверхсознания» (Станиславский, с. 387).

В слове почва, отчасти на основе его старого значения — `основание, фундамент’, отчасти на основе семантических толчков, идущих от французского языка, развивается фразеологически связанное переносное значение — `опора, основа, то, на чем можно утвердиться’.

Например, у Н. Г. Чернышевского в «Очерках гоголевского периода русской литературы»: «То, что не имеет корней в почве жизни, остается вяло и бледно, не только не приобретает исторического значения, но и само по себе, без отношения к действию на общество, бывает ничтожно» (Чернышевский, 1906, 2, с. 272). В письме В. П. Боткина И. С. Тургеневу от 17 ноября 1865 г.: «Верно без почвы никакое литературное произведение не будет удачно: я разумею без сознательно твердой почвы. Ведь дар поэзии дан тебе русскою почвою. » (Боткин, Тургенев, с. 230-231). У Ф. М. Достоевского в статье «Г-бов и вопрос об искусстве» (1861): «Вся почва, вся действительность выхвачена у вас из-под ног». У И. С. Тургенева в «Рудине»: «Строить я никогда ничего не умел; да и мудрено, брат, строить, когда и почвы-то под ногами нету, когда самому приходится собственный свой фундамент создавать!». У Достоевского в «Скверном анекдоте»: «. он терялся, он чувствовал, что ему неловко, ужасно неловко, что почва ускользает из-под его ног, что он куда-то зашел и не может выйти, точно в потемках»; у него же в «Идиоте»: «Кто почвы под собой не имеет, тот и Бога не имеет». У Салтыкова-Щедрина: «Почва колебалась под ногами; завтрашний день представлялся загадкою. » («Круглый год», 1 мая). У Данилевского в романе «Девятый вал»: «Экзамены были на носу. «Подготовлю почву, — думал он: там и за экзамены»». У П. Боборыкина в рассказе «Прошло»: «Когда почва была подготовлена, она очутилась в его объятиях». У Б. Марковича в произведении «Марина из Алого-Рога» (гл. 8): «Марина чувствовала, что у нее уходит почва под ногами, что она приходит к заключениям совершенно противоположным тому, что она до сих пор почитала реальною истиной, и. говорила себе. что она изменяет своим убеждениям. ». Ср. у Н. И. Пирогова в «Дневнике старого врача»: «Такому органическому (мозговому) уму, как наш, конечно, трудно себе вообразить другой, да еще высший ум без органической почвы» (Пирогов Н., 2, с. 26). У К. С. Станиславского: «Что было неясно, стало ясным; что было без почвы, получило ее. »; у него же: «Девственная, нетронутая почва молодежи воспринимает все, что ни посеешь ей в душу. » (Станиславский, с. 198 и 618).

В 50-60-х годах в кругах «молодой редакции Москвитянина», а затем в кружке Ап. Григорьева, Ф. М. Достоевского и Н. Н. Страхова слово почва приобретает значение: `родная национальная среда, глубоко народная основа жизни’. Ср. почвенник, почвенничество. У Н. Г. Помяловского в романе «Молотов» (1861): «Среда. заела. Новые пустые слова. Я просто продукт своей почвы. ».

У А. К. Толстого в стихотворении «Поток-богатырь»:

Тут все подняли крик, словно дернул их бес,

Угрожают Потоку бедою.

Слышно: почва, гуманность, коммуна, прогресс,

И что кто-то заеден средою.

У Ф. М. Достоевского в «Записках из подполья»(1864, ч. 1, гл. 1): «Я вас прошу, господа, прислушайтесь когда-нибудь к стонам образованного человека девятнадцатого столетия, страдающего зубами, . когда он начинает уже не так стонать, как в первый день стонал. а так, как человек тронутый развитием и европейской цивилизацией стонет, как человек «отрешившийся от почвы и от народных начал», как теперь выражаются». В «Зимних заметках о летних впечатлениях» (гл. 3): «Зато как же мы теперь самоуверенны в своем цивилизаторском призвании, как свысока решаем вопросы, да еще какие вопросы-то: почвы нет, народа нет. ». У Достоевского там же: «прежде всего нужна натура, потом наука, потом жизнь самостоятельная, почвенная, нестесненная и вера в свои собственные, национальные силы». У Достоевского в «Дневнике писателя» (1880): «Он [Пушкин] первый (именно первый, а до него никто) дал нам художественные типы красоты русской, вышедшей прямо из духа русского, обретавшейся в народной правде, в почве нашей, и им в ней отысканные».

Слово беспочвенный в современном русском языке означает: `необоснованный, не имеющий под собой никакой почвы, никакой опоры’. Например, беспочвенный замысел, беспочвенная гипотеза, беспочвенная надежда.

Это слово возникло в русском литературном языке не ранее50-60-х годов XIX в., когда сформировались и вполне определились переносные значения слова почва: 1) `опора, основа’, 2) `глубоко народная основа жизни, родная национальная среда’. Например, у Н. С. Лескова в «Загадочном человеке» (гл. 3): «. он сам родился в Польше, стране, подвластной России и ненавидящей ее, — какое, в самом деле, могло быть отечество у такого, так сказать, беспочвенного гостя земли?».

Опубликовано в сборнике «Этимология (Исследования по русскому и другим языкам)» (М., 1963) вместе со статьями по истории слов письмоносец, светоч, плюгавый, поединок, предвзятый, предумышленный, представитель, царедворец под общим названием «Истоико-этимологические заметки». В архиве сохранилась рукопись на 15 пронумерованных ветхих листках, а также выписки на отдельных листках, не вошедшие в опубликованный текст. Здесь печатается по оттиску, сверенному и уточненному по рукописи с добавлением цитат, сохранившихся в выписках, а также с внесением ряда необходимых поправок и уточнений.

К слову почва В. В. Виноградов обращался в брошюре «О трудах И. В. Сталина по вопросу языкознания» (М., 1951): «Так в составе современного русского основного словарного фонда выделяется общеславянская лексика, характеризующая и отражающая родство русского языка с другими славянскими языками. К этой общеславянской лексике, естественно, примыкает лексика восточнославянская, роднящая русский язык с украинским и белорусским, а также многочисленный круг слов, известных только в русском языке, например, бросать, вилять, вихрь, вор, веха, деревня, итог, крыса, лапша, лезвие, лошадь, улыбаться, перила, почва и пр.» (с. 63). — Е. К.

312 А. А. Потебня. К истории звуков русского языка, IV. Этимологические и другие заметки. Варшава, 1883, С. 82.

313 Л. А. Булаховский предполагает, что первоначально соответствующее образование звучало подъшьвь, откуда подшевь и затем почевь, а в косвенных падежах — подошви (ср. чеш. диал. počev, род. пад. ед. роčvu и роčvа, роčvy).

314 А. А. Шахматов писал: «При подъшьва, откуда подошва, существовало исконно подшьва, ср. в подшву. Устюж. 1554, № 3, совр. великор. почва» (Очерк древн. периода, вып. 11, ч. 1, С. 248).

315 См.: Потебня. Из зап. по Русск. грамматике, 1-2. Введение, С. 16.

ЗОНДИ́РОВАТЬ, -рую, -руешь; несовер., кого (что).

1. Исследовать зондом. З. рану. З. грунт, дно.

2. перен. Предварительно осторожно выяснять что-н. у кого-н (книжн.).

Зондировать почву (книжн.) то же, что зондировать (во 2 знач.).

| сущ. зондирование, -я, ср. и зондаж, -а, муж. Зондирование атмосферы. Зондаж почвы. Зондаж печени.

-рую, -руешь; несов., перех.

1. (сов. прозондировать).

Выяснять, проверять состояние чего-л., получать сведения о наличии или отсутствии чего-л. где-л. при помощи специальных приборов (зондов).

Мельников исполнял обязанности хирурга, осматривал раненых, зондировал раны. Степанов, Порт-Артур.

2. (сов. позондировать) перен.

Предварительно разведывать, разузнавать, нащупывать.

пытаться предварительно выяснить что-л.

Некоторые приехавшие сталевары с тайной надеждой вертелись вокруг Рудаева, даже зондировали почву, — не пригласит ли перейти в свой цех. В. Попов, Обретешь в бою.

зондировать (дело) — иноск.: узнавать, доискиваться (намек на зондирование, щупанье, исследование зондом — металлическим прутком с головкой)

Ср. Брама-Глинский подумал и решился сходить к купчихе Цитринниковой позондировать ее насчет кредита: авось баба сжалится — отпустит.

А.П. Чехов. Актерская гибель.

Ср. Он наблюдал покамест, по некоторым обстоятельствам, особую осторожность в своих шагах и только еще зондировал дело.

Достоевский. Идиот. 1, 3.

См. щупать пульс.

зондировать почву; прощупывать, щупать (разг.)

ЗОНДИРОВАТЬ sonder, > нем. sondieren.

1. устар. Выведать что-л.. стараться разузнать, открыть чьи-л. взгляды, намерения и т. п. БАС-1. Остерман «с партикулярной его <принца> склонности сундировал». 1719. Фейгина 434. По моему мнению потребно вашей светлости всякими возможными способами стараться оной сундировать. 1724. А. Остерман. // Осьм. век 3 140. Тайно сондировать пристойным образом дюка де Бурбона и других до кого то дело касается, имеют ли они склонность к даче нам в займы знатной суммы денег, и дабы за те деньги погодно по некоторому числу наших товаров брать. 1723. Рескрипт Куракину. // Уляницкий Консульства 2 97. Его превосходительство .. ему поручил комиссию господина Вольтера сондировать о сочинении истории Петра Великого. 1757. АВ 33 261. 13 числа, паки я генерал-майора Кноблоха сондировать велел с таким при том объявлением, что сие последнее требование и что он в погибели толь великого числа неповинных ответ дать должен будет. 1761. Румянцев Док. 1 514. И для того прошу по сему делу старание приложить и приказать по вышеписанному внушить и сондировать оным мастерам <кожевникам>; а на каких кондициях выежать пожелают, о том мне обязательно отписать. 1763. АВ 31 229. Зубов и Марков меня начали сондировать и уже стали внушать о важности сего поста; но я наотрез и решительно то отвергнул. 1792. А. Безбородко. // АВ 13 258. Комедия пасквильная — то есть подтрунить самому над всем этим да и сондировать таким образом глубину опасности. Дост. Двойник. // 30-1 151. Она <Женни> попробовала было сондировать мать Сашеньки. Маркевич Перелом. // ПСС 1912 6 21. Если я буду там <в Америке> то постараюсь сондировать этот вопрос. 1. 1. 1873. Ковалевский — А. О. Ковалевскому. // Ковалевские 233. ♦ Зондировать почву. Предварительно разведывать, разузнавать о чем-л.; определять шансы на успех какого-л. предприятия. БАС-1. Ср. «Идем изследовать почву!» весело сказал он, уходя, и даже прищелкнул пальцами. М. Альбов День итога. // Слово 1879 2 1 14.|| устар. Броды через Буг не зондировал. 4. 9. 1787. Суворов — Потемкину. // СВИМ 4 19.

2. Исследовать при помощи зонда. БАС-1. <Врач>, осмотря мою ногу, заверил меня, что если не может сохранить оную, то, по крайней мере, жизнь, и при том, разрезая (сондируя) ножем до живого места по чувствительности моей, находил еще кое-где живое мясо. 1807. Журн. биографический. // РА 1895 6 215. На днях мне будут делать предварительную операцию, т. е. будут меня зондировать, кажется, что у меня камень. осень 1852. Грановский — Фроловым. // Г. Переп. 2 429. Одна из этих банок была зондирована буром, причем оказалось что на глубину четырех футов она состоит из наносного каменного щебня или гальки. В. Крест. Посьет. // РВ 1883 1 108. Зондироваться. Зондируется желудок больного. БАС-1. Зондировщик а, м. Зондировка и, ж. — Лекс. Даль-1: зондирова/ть; САН 1907: зонди/ровать; СИЗ: зондировать 1726; сондировать 1724; Даль-1: зондирова_ться; САН 1907: зонди_роваться; МАС-2: зондиро/вка; НС 1971: зондиро/вщик.

ЗОНДИРОВАТЬ — 1) исследовать рану зондом (см. ЗОНД); 2) выслеживать, выщупывать что-либо сомнительное.

Получать возможность уверенно действовать.

Имеется в виду, что лицо или группа в т. ч. объединённых общими задачами лиц (Х) почувствовали уверенность в своих силах, в успешном осуществлении своих планов и действий или что явление (Р) приобрело прочную, крепкую, стабильную основу. реч. стандарт. ✦ Активное начало ситуации: Х обрёл <Р обрело> почву под ногами.

Именная часть неизм.

Обычно глаголы сов. в.

Обычно в роли сказ.

Порядок слов-компонентов нефиксир.

⊙ Однако драма российского образования, впрочем, как и многих других сфер человеческой деятельности, всё-таки в другом: потеряны ориентиры, неясно, чему и как учить, а самое главное — для чего <. >. Реформа как раз и направлена на то, чтобы помочь российскому просвещению обрести твёрдую почву под ногами. Региональный институт профессионального образования (РИПО), 2000.Несовершенство наших законов каждый раз напоминает о том, что российскому законодательству необходимо обрести твёрдую почву под ногами. (Реч.)

А начиналось всё с трудностей, с какими сталкивались практически все, кто решил заняться бизнесом в начале девяностых. Непростой это путь — от челночного мотания по городам и весям до момента, когда обретаешь твёрдую почву под ногами. Скажем больше: именно выход на внешний рынок с конкурентоспособной продукцией позволил предприятию выпрямиться и почувствовать твёрдую почву под ногами. Карелия, 2000.

⊛ — Вот вам и Соня, божий одуванчик. Из-за уголовника димедролом травилась. — <. > Рассказав про Соню, она [Света] вдруг совершенно успокоилась и даже повеселела, словно обрела почву под ногами. Т. Устинова, Хроника гнусных времён.

Мы создали остров надёжности и стабильности в бурном океане экономических процессов. Это продукт для тех, кто хочет обрести твёрдую почву под ногами. Деловая жизнь регионов, макроэкономика, политэкономическая конъюнктура, тематические аналитические обозрения. Коротко, чётко, достоверно. Экономика Украины за неделю. Аналитический обзор, 2002.

Её нужно было успокоить, и Никоненко это сделал. <. > Безупречная Дина почувствовала почву под ногами, потушила сигарету и села прямее. Т. Устинова, Большое зло и мелкие пакости.

⊜ В части учёта в дальнейшем вы встретитесь в основном с той же постановкой вопроса и методами, что и в данном учебнике, но в развитии и практическом применении. В части калькулирования подход будет несколько иным. Когда вы изучите и эти разделы, вы обретёте твёрдую почву под ногами, необходимую для дальнейшего изучения экономического управления. www. ksc. ru.

Если [во сне] вы высаживаетесь с корабля на берег, то это свидетельствует о том, что закончился беспокойный период в вашей жизни, скоро всё войдёт в прежнее русло. Вы почувствуете твёрдую почву под ногами. Сонник, http://micro.com.

⊝ Сможем ли мы найти твёрдую почву под ногами, зависит от того, сумеем ли мы отрешиться от точки зрения Кораха и вернуться к позиции Моисея. А добиться этого возможно лишь в том случае, если мы осознаем своё религиозное наследие в качестве фундамента общенациональной, а не только индивидуальной жизни. П. Полонский, Фундамент национальной жизни. Вести (Израиль), 2002.

Получать возможность уверенно действовать.

Имеется в виду, что лицо или группа в т. ч. объединённых общими задачами лиц (Х) почувствовали уверенность в своих силах, в успешном осуществлении своих планов и действий или что явление (Р) приобрело прочную, крепкую, стабильную основу. реч. стандарт. ✦ Активное начало ситуации: Х обрёл <Р обрело> почву под ногами.

Именная часть неизм.

Обычно глаголы сов. в.

Обычно в роли сказ.

Порядок слов-компонентов нефиксир.

⊙ Однако драма российского образования, впрочем, как и многих других сфер человеческой деятельности, всё-таки в другом: потеряны ориентиры, неясно, чему и как учить, а самое главное — для чего <. >. Реформа как раз и направлена на то, чтобы помочь российскому просвещению обрести твёрдую почву под ногами. Региональный институт профессионального образования (РИПО), 2000.Несовершенство наших законов каждый раз напоминает о том, что российскому законодательству необходимо обрести твёрдую почву под ногами. (Реч.)

А начиналось всё с трудностей, с какими сталкивались практически все, кто решил заняться бизнесом в начале девяностых. Непростой это путь — от челночного мотания по городам и весям до момента, когда обретаешь твёрдую почву под ногами. Скажем больше: именно выход на внешний рынок с конкурентоспособной продукцией позволил предприятию выпрямиться и почувствовать твёрдую почву под ногами. Карелия, 2000.

⊛ — Вот вам и Соня, божий одуванчик. Из-за уголовника димедролом травилась. — <. > Рассказав про Соню, она [Света] вдруг совершенно успокоилась и даже повеселела, словно обрела почву под ногами. Т. Устинова, Хроника гнусных времён.

Мы создали остров надёжности и стабильности в бурном океане экономических процессов. Это продукт для тех, кто хочет обрести твёрдую почву под ногами. Деловая жизнь регионов, макроэкономика, политэкономическая конъюнктура, тематические аналитические обозрения. Коротко, чётко, достоверно. Экономика Украины за неделю. Аналитический обзор, 2002.

Её нужно было успокоить, и Никоненко это сделал. <. > Безупречная Дина почувствовала почву под ногами, потушила сигарету и села прямее. Т. Устинова, Большое зло и мелкие пакости.

⊜ В части учёта в дальнейшем вы встретитесь в основном с той же постановкой вопроса и методами, что и в данном учебнике, но в развитии и практическом применении. В части калькулирования подход будет несколько иным. Когда вы изучите и эти разделы, вы обретёте твёрдую почву под ногами, необходимую для дальнейшего изучения экономического управления. www. ksc. ru.

Если [во сне] вы высаживаетесь с корабля на берег, то это свидетельствует о том, что закончился беспокойный период в вашей жизни, скоро всё войдёт в прежнее русло. Вы почувствуете твёрдую почву под ногами. Сонник, http://micro.com.

⊝ Сможем ли мы найти твёрдую почву под ногами, зависит от того, сумеем ли мы отрешиться от точки зрения Кораха и вернуться к позиции Моисея. А добиться этого возможно лишь в том случае, если мы осознаем своё религиозное наследие в качестве фундамента общенациональной, а не только индивидуальной жизни. П. Полонский, Фундамент национальной жизни. Вести (Израиль), 2002.

Получать возможность уверенно действовать.

Имеется в виду, что лицо или группа в т. ч. объединённых общими задачами лиц (Х) почувствовали уверенность в своих силах, в успешном осуществлении своих планов и действий или что явление (Р) приобрело прочную, крепкую, стабильную основу. реч. стандарт. ✦ Активное начало ситуации: Х обрёл <Р обрело> почву под ногами.

Именная часть неизм.

Обычно глаголы сов. в.

Обычно в роли сказ.

Порядок слов-компонентов нефиксир.

⊙ Однако драма российского образования, впрочем, как и многих других сфер человеческой деятельности, всё-таки в другом: потеряны ориентиры, неясно, чему и как учить, а самое главное — для чего <. >. Реформа как раз и направлена на то, чтобы помочь российскому просвещению обрести твёрдую почву под ногами. Региональный институт профессионального образования (РИПО), 2000.Несовершенство наших законов каждый раз напоминает о том, что российскому законодательству необходимо обрести твёрдую почву под ногами. (Реч.)

А начиналось всё с трудностей, с какими сталкивались практически все, кто решил заняться бизнесом в начале девяностых. Непростой это путь — от челночного мотания по городам и весям до момента, когда обретаешь твёрдую почву под ногами. Скажем больше: именно выход на внешний рынок с конкурентоспособной продукцией позволил предприятию выпрямиться и почувствовать твёрдую почву под ногами. Карелия, 2000.

⊛ — Вот вам и Соня, божий одуванчик. Из-за уголовника димедролом травилась. — <. > Рассказав про Соню, она [Света] вдруг совершенно успокоилась и даже повеселела, словно обрела почву под ногами. Т. Устинова, Хроника гнусных времён.

Мы создали остров надёжности и стабильности в бурном океане экономических процессов. Это продукт для тех, кто хочет обрести твёрдую почву под ногами. Деловая жизнь регионов, макроэкономика, политэкономическая конъюнктура, тематические аналитические обозрения. Коротко, чётко, достоверно. Экономика Украины за неделю. Аналитический обзор, 2002.

Её нужно было успокоить, и Никоненко это сделал. <. > Безупречная Дина почувствовала почву под ногами, потушила сигарету и села прямее. Т. Устинова, Большое зло и мелкие пакости.

⊜ В части учёта в дальнейшем вы встретитесь в основном с той же постановкой вопроса и методами, что и в данном учебнике, но в развитии и практическом применении. В части калькулирования подход будет несколько иным. Когда вы изучите и эти разделы, вы обретёте твёрдую почву под ногами, необходимую для дальнейшего изучения экономического управления. www. ksc. ru.

Если [во сне] вы высаживаетесь с корабля на берег, то это свидетельствует о том, что закончился беспокойный период в вашей жизни, скоро всё войдёт в прежнее русло. Вы почувствуете твёрдую почву под ногами. Сонник, http://micro.com.

⊝ Сможем ли мы найти твёрдую почву под ногами, зависит от того, сумеем ли мы отрешиться от точки зрения Кораха и вернуться к позиции Моисея. А добиться этого возможно лишь в том случае, если мы осознаем своё религиозное наследие в качестве фундамента общенациональной, а не только индивидуальной жизни. П. Полонский, Фундамент национальной жизни. Вести (Израиль), 2002.

Получать возможность уверенно действовать.

Имеется в виду, что лицо или группа в т. ч. объединённых общими задачами лиц (Х) почувствовали уверенность в своих силах, в успешном осуществлении своих планов и действий или что явление (Р) приобрело прочную, крепкую, стабильную основу. реч. стандарт. ✦ Активное начало ситуации: Х обрёл <Р обрело> почву под ногами.

Именная часть неизм.

Обычно глаголы сов. в.

Обычно в роли сказ.

Порядок слов-компонентов нефиксир.

⊙ Однако драма российского образования, впрочем, как и многих других сфер человеческой деятельности, всё-таки в другом: потеряны ориентиры, неясно, чему и как учить, а самое главное — для чего <. >. Реформа как раз и направлена на то, чтобы помочь российскому просвещению обрести твёрдую почву под ногами. Региональный институт профессионального образования (РИПО), 2000.Несовершенство наших законов каждый раз напоминает о том, что российскому законодательству необходимо обрести твёрдую почву под ногами. (Реч.)

А начиналось всё с трудностей, с какими сталкивались практически все, кто решил заняться бизнесом в начале девяностых. Непростой это путь — от челночного мотания по городам и весям до момента, когда обретаешь твёрдую почву под ногами. Скажем больше: именно выход на внешний рынок с конкурентоспособной продукцией позволил предприятию выпрямиться и почувствовать твёрдую почву под ногами. Карелия, 2000.

⊛ — Вот вам и Соня, божий одуванчик. Из-за уголовника димедролом травилась. — <. > Рассказав про Соню, она [Света] вдруг совершенно успокоилась и даже повеселела, словно обрела почву под ногами. Т. Устинова, Хроника гнусных времён.

Мы создали остров надёжности и стабильности в бурном океане экономических процессов. Это продукт для тех, кто хочет обрести твёрдую почву под ногами. Деловая жизнь регионов, макроэкономика, политэкономическая конъюнктура, тематические аналитические обозрения. Коротко, чётко, достоверно. Экономика Украины за неделю. Аналитический обзор, 2002.