Таяние вечной мерзлоты и эмиссия парниковых газов

Данная публикация является транскрибацией очень интересного видео руководителя Северо-Восточной научной станции РАН Сергея Зимова. Ценность его выступление заключается в том, что он является практиком, который большое количество времени провел на севере на научной станции и потому предлагает реальные данные. Если вам удобнее просмотреть видео длинною в 1 час, то его можно сделать по этой ссылке.

Существует ли потепление?

Раньше в районе научной станции 15 октября можно было по речному льду уже проехать на грузовике, а теперь 15 октября речка не замерзает и приходится использовать лодку. Тоже самое касается конца мая: раньше в это время реки были покрыты льдом и по ним шли груженые грузовики, а сейчас в это время нужно использовать лодку. В молодости Сергея Зимова температура мерзлоты составляла -6 / -7 градусов, а сейчас во многих местах -5 / -3, а где- то уже и -1 градуса.

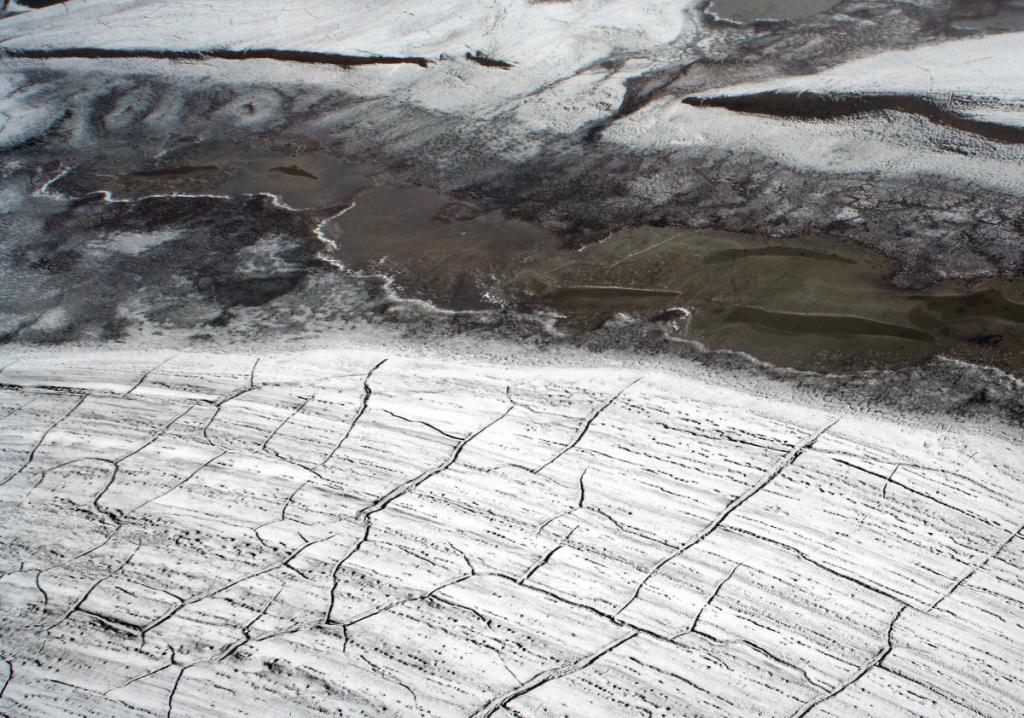

Начала таять вечная мерзлота. Причем из- за того, что верхняя часть мерзлоты представляет из себя землю, разделенную целыми глыбами льда, то происходит эрозия почвы, и через образовавшиеся щели таяние происходит достаточно быстро. В некоторых местах скорость таяния достигает 20 см в год. В свою очередь нижний слой вечной мерзлоты практически полностью состоит изо льда. Поэтому со временем из- за вытаивания нижних слоев север Сибири опустится примерно на 20 метров (с разрушением всей текущей инфраструктуры).

Были проведены эксперименты по вытаиванию мерзлоты с помощью снятия верхнего «защитного» слоя земли. За первый год произошло опускание почвы на 1.2 метра, а со временем это значение составило 6 метров.

Характер почв вечной мерзлоты

Земляная толща содержит большое количество костей и органики. В предыдущие эпохи природа в этом месте была другой: покрытая травой высокопродуктивная степь с большим количеством бизонов и мамонтов. Все почвы пронизаны корнями растений, поэтому в гумусе сохранилось много органики и спящих микробов. При текущем оттаивании микробы просыпаются и начинают доедать то, что не съели в прошлые эпохи. Поэтому когда толща оттаивает, то в сухой почве выделяется углекислый газ, а в переувлажненной почве- метан (который обладает в 20 раз большим парниковым эффектом).

Характер гниения органики.

Почвы богаты органикой не только в верхнем слое (1-2 метра), как в остальных частях нашей планеты, а и в более глубоких слоях (до 10 метров). Подобная ситуация сложилась из- за постепенного замерзания нижних слоев грунта. Органики зачастую настолько много, что из- за эффекта «навозной кучи» к началу зимы промерзание грунта составляет всего 30 см, против 1.2 для обычных почв, при этом в толще грунта температура сохраняется на уровне +6 градуса. Таким образом за счет биологического разогрева увеличивается сезон перегнивания органики.

В прошлом году в местах с большим снежным покровом грунты не замерзал вовсе. Те же наблюдения подтвердили ученые из Аляски: в местах с большим снежным покровом из- за гниения и последующего разогрева почва не замерзала вовсе.

За счет выделения воды при оттаивании мерзлоты появляется большое количество озер. Последние являются причиной анаэробного гниения толщи и как следствие- выделения метана.

Причем анаэробный процесс гниения происходит не только из- за обводнения грунта. В результате проведения экспериментов выяснилось, что микробам на глубине выше 1.2 метра не хватает кислорода: он весь был съеден микробами из верхних слоев грунта. Поэтому нижние слои грунта гниют по анаэробному циклу с выделением метана, обладающего сильным парниковым эффектом. Таким образом даже в сухой почве идет метаногенез.

Объем катастрофы.

Если перечислить крупные бассейны углерода, то (в млрд.тонн):

- Годовая индустриальная эмиссия углерода в год: 8

- Содержание углерода в атмосфере — 200

- Запасы углерода в тропических лесах — 140

- Запасы углерода в вечной мерзлоте — 1670

Причем примерно 1/3 углерода вечной мерзлоты находится в поверхностном слое и оттает примерно за следующие 20- 30 лет.

Интересно, что большинство экологов активно борятся с этими данными. Это видно в том числе по другим источникам: как только вопрос заходит о таянии вечной мерзлоты ученые сразу меняют тему и не хотят ни подтверждать, ни опровергать эти данные. Поэтому опубликовать статьи на эту тему практически невозможно. Научное сообщество объявило бойкот этим данным.

Из других источников добавлю, что ученые нашли периоды в жизни нашей планеты, когда содержание углерода было примерно таким же как сейчас. В эти периоды при удвоении содержания углерода в атмосфере происходило повышение температуры на 5-6 градусов. Если учесть, что в вечной мерзлоте в мобильной форме находится 2 атмосферы углерода, то можно ожидать повышения температуры на 10 градусов. Причем эти расчеты рассматривают оптимистичный аэробный цикл гниения органики (при доступе кислорода).

Таким образом мы можем сделать вывод о предстоящих достаточно сильных изменениях климата.

Источник

Вечная мерзлота

Вечная мерзлота в истории

Первые письменные свидетельства о существовании необычного состояния почвы, позже обозначенного как “вечная мерзлота”, остались от русских землепроходцев XVII века, покорявших Сибирь. Первооткрывателем стал казак Я. Святогоров, а члены экспедиций И. Реброва и С. Дежнёва уже изучили вопрос более детально. В своих депешах ко двору они описали особенность отдельных зон в тайге, в которых даже летом земля сохраняет зимнюю мерзлость. В 1640 г. воеводы М. Глебов и П. Головин в послании русскому царю не скрывали своего искреннего недоумения:

Земля-де, государь, и среди лета вся не растаивает.

Окончательно утвердились в существовании районов «вечной мерзлоты» во время начала промышленного освоения Севера. В 1828 г. проходчик Ф. Шергин прорубил первый метр ледяного грунта в Якутске, за 9 лет достигнув отметки чуть менее 116 с половиной метра и не встретив на пути ни одного водоносного горизонта. А. Миддендорф, измерив температуру на всем протяжении шахты Шеригина, подвел черту под ответ. Таким образом, невероятное стало очевидным фактом географии и геологии страны.

Понятие «вечная мерзлота» впервые появилось в научной среде в 1927 году. Автором термина стал советский ученый М.И. Сумгин, один из основателей отечественной науки по изучению этого явления.

Научное определение

Под вечной мерзлотой принято считать криолитозону с температурным режимом от 0°C и ниже и соответственно наличием в ней подземных льдов. По Сумгину это почвенная мерзлота с возрастом от 2 лет и выше, максимальные величины накопления измеряются тысячелетиями.

Какое-то время существовала определенная сумятица в терминологии. Значение слова «мерзлота» не имело четкого определения, что приводило к разночтениям. Такое положение подвергалось справедливой критике и поэтому предлагались другие названия. Были попытки широко распространить наименования «многолетнемёрзлые горные породы», «многолетняя криолитозона». Но в результате прижился термин Сумгина.

Срок, в течение которого образовывается мерзлое состояние пород, подразделяет их на три вида:

- Кратковременно-мёрзлые породы (за часы и сутки),

- Сезонно-мёрзлые породы (за месяцы),

- Многолетние мёрзлые породы (за годы)

К отдельной категории относятся промежуточные или переходящие формы мерзлых пород. Их называют перелетками. Примером может послужить случай, когда сезонно-мерзлая порода не успевает протаять за летний период и сохраняется в течение нескольких лет.

Большая доля современной вечной мерзлоты возникла в результате воздействий последнего ледникового периода. Объемы льда в промерзлых породах могут составлять до 90 процентов. В наши дни наблюдается процесс их медленного таяния.

Особенности мерзлых почв

Над мёрзлым водоупорным слоем в процессе коагуляции (сгущения) органических веществ накапливается гумус. Причем его над-мерзлотная регенерация или так называемое над-мерзлотное оглеение сильно не зависят от милостей природы. Чтобы процесс пошел, достаточно небольшого количества годовых осадков.

Образуемые в земле шлиры (ледяные слои), разрывая водоносные капилляры, перекрывают доступ влаги из верхних над-мерзлотных горизонтов к нижней корнеобитаемой среде. Все явления, происходящие в почве в условиях вечной мерзлоты, особенно характерны для тундровой зоны. В результате происходящих из-за наличия мерзлого слоя механических изменений в почве тундра приобрела свой особенный вид. Криогенные деформации в виде криотурбации (перемешивания под влиянием разницы температур почвенной массы) и солифлюкации (сползание почвенной массы, насыщенной водой, со склонов по мёрзлому слою) придали рельефу тундры волнообразные очертания, когда вспученные бугры чередуются с провалами термокарстовых западин. По той же причине образовались пятнистые тундры.

Минусовые температуры влияют и на оструктурирование почвы, вызывая ее криогенный характер. Они заставляют продукты почвообразования переходить в более конденсированные состояния, при этом резко замедляя их подвижность. В результате мерзлотной коагуляции коллоидов происходит ожелезнение почв. По мнению некоторых исследователей криогенные явления также обогащают кремнекислотой среднюю часть профиля подзолистых почв. Эти ученые считают белесую присыпку результатом мерзлотной дифференциации плазмы почвы.

Ареалы распространения

Вечная мерзлота имеет глобальные масштабы распространения. Она захватила не менее ¼ части суши земли, в том числе высокогорные районы Африки. Австралия является единственным материком, где это явление отсутствует вообще.

Обширные просторы России представляют собой средоточие вечной мерзлоты. Более половины территории самой большой страны мира приходится на криотозону. Наиболее широкое распространение она получила в Забайкалье и Восточной Сибири, где в верхней части реки Вилюй на глубине 1370 метров залегает нижайшая точка вечной мерзлоты. Рекорд зафиксирован в 1982 году.

Экономическое влияние

Учёт вечной мерзлоты важен для проведения строительства, геологоразведки и других хозяйственных работ в районах Севера. Она может, как создавать проблемы, так и приносить пользу. Способность служить естественным природным холодильником для хранения продуктов лежит на поверхности. Кроме этого, в условиях вечной мерзлоты вероятны образования залежей гидратов газов, используемых человеком, в частности метана.

Высокая прочность промёрзших пород сильно затрудняет добычу ископаемых. Но в то же время имеется другая, сильная, сторона: мерзлота цементирует породы, что позволяло в карьерах Якутии успешно проводить разработку кимберлитовых трубок, доводя стенки чаш до отвесного состояния. Ярким свидетельством последнего служит пример якутского карьера Трубка Удачная.

Игарский музей вечной мерзлоты – явление уникальное, и не только потому, что основные его экспозиционные залы находятся в толще вечно мёрзлого грунта, но и потому, что главный экспонат музея – сама вечная мерзлота.

Музей вечной мерзлоты в Игарке

С первых лет строительства города ученые вели её исследования, мерзлотная станция была открыта в 1931 году. Попутно же вынашивалась идея демонстрации населению результатов бережного отношения к природе. Эта идея принадлежала посетившему научную станцию в 1938 году учёному-мерзлотоведу Михаилу Ивановичу Сумгину. К тому времени были вырыты шахтные колодцы и встречные штреки к ним. За год до начала Великой Отечественной войны путём выемки грунта было оборудовано пять камер, отделённых от коридора перегородками и дверьми. Их стены, как и коридор, были облицованы тонким слоем льда. Объём вынутого грунта составил 468 кубических метров.

Построенные помещения имели научно-исследовательское значение, но тем не менее, для желающих, в первую очередь школьников и гостей города, уже тогда проводились сотрудниками станции первые экскурсии. Так одна из камер по сути уже тогда начала использоваться как биомузей. Его экспонатами стали замороженные ящерицы, ерши, находящаяся в анабиозе бабочка бражник, насекомые: шмели, божья коровка и муха. Учёные пополняли биомузей по мере своих возможностей и принимали посетителей.

Источник

Вечномерзлые грунты: районы распространения, температура, особенности разработки

Из этой статьи вы узнаете об особенностях вечномерзлых грунтов, которые распространены в зонах вечной мерзлоты. В геологии вечная мерзлота — это земля, в том числе, каменная (криотическая) почва, актуальная при температуре замерзания воды 0 °C или ниже в течение двух или более лет. Большая часть вечной мерзлоты расположена в высоких широтах (внутри и вокруг арктических и антарктических регионов), но, например, в Альпах встречается и более высоко.

Грунтовый лед присутствует не всегда, как это может быть в случае непористой коренной породы, но он часто встречается в количествах, превышающих потенциальное гидравлическое насыщение грунтового материала. Вечная мерзлота составляет 0,022% от общего объема воды на Земле и существует в 24% открытых земель Северного полушария. Это также происходит под водой на континентальных шельфах континентов, окружающих Северный Ледовитый океан. По мнению одной группы ученых, глобального повышения температуры на 1,5 °C (2,7 °F) выше нынешних уровней будет достаточно, чтобы начать оттаивание вечной мерзлоты в Сибири.

Изучение

В отличие от относительной нехватки отчетов о мерзлых грунтах в Северной Америке до Второй мировой войны, на русском языке была доступна литература по инженерным аспектам вечной мерзлоты. Начиная с 1942 г., Симон Уильям Мюллер углубился в соответствующую литературу, принадлежавшую Библиотеке Конгресса и Библиотеке Геологической службы США, чтобы предоставить правительству руководство по инженерным работам и технический отчет о вечной мерзлоте к 1943 году.

Определение

Вечномерзлые грунты — это грунты, горные породы или отложения, которые замерзают более двух лет подряд. В областях, не покрытых льдом, они существуют под слоем почвы, камня или осадка, который ежегодно замерзает и оттаивает и называется «активным слоем». На практике это означает, что вечная мерзлота происходит при средней годовой температуре -2 °C (28,4 °F) или ниже. Толщина активного слоя меняется в зависимости от сезона, но составляет от 0,3 до 4 метров (мелкая вдоль арктического побережья; глубоко в южной Сибири и на Цинхай-Тибетском плато).

География

Что можно сказать о распространении вечномерзлых грунтов? Степень вечной мерзлоты варьируется в зависимости от климата: сегодня в Северном полушарии 24% свободной ото льда площади суши — что эквивалентно 19 миллионам квадратных километров — более или менее подвержены влиянию вечной мерзлоты.

В этой области чуть более половины покрыто непрерывной вечной мерзлотой, около 20 процентов — прерывистой вечной мерзлотой и чуть менее 30 процентов — спорадической вечной мерзлотой. Большая часть этой территории находится в Сибири, на севере Канады, на Аляске и в Гренландии. Под активным слоем ежегодные колебания температуры вечной мерзлоты становятся меньше с глубиной. Самая глубокая глубина вечной мерзлоты происходит там, где геотермальное тепло поддерживает температуру больше нуля. Выше этого предела может быть вечная мерзлота, температура которой не меняется ежегодно. Это «изотермическая вечная мерзлота». Районы вечномерзлых грунтов слабо пригодны для активной жизнедеятельности человека.

Климат

Вечная мерзлота обычно образуется в любом климате, где среднегодовая температура воздуха меньше точки замерзания воды. Исключения можно найти в климате влажной зимы, например, в Северной Скандинавии и северо-восточной части России к западу от Урала, где снег выступает в качестве изолирующего покрытия. Ледниковые участки могут быть исключениями. Поскольку все ледники нагреваются у основания геотермальным теплом, умеренные ледники, которые находятся вблизи точки плавления под давлением, могут иметь жидкую воду на границе с землей. Поэтому они свободны от вечной мерзлоты. «Ископаемые» холодные аномалии в геотермальном градиенте в районах, где во время плейстоцена развивалась глубокая вечная мерзлота, сохраняются до нескольких сотен метров. Это видно из измерений температуры в скважинах в Северной Америке и Европе.

Температура под землей

Как правило, температура под землей изменяется от сезона к сезону меньше, чем температура воздуха. При этом среднегодовые температуры имеют тенденцию к увеличению с глубиной в результате геотермального градиента земной коры. Таким образом, если среднегодовая температура воздуха лишь немного ниже 0 °C (32 °F), вечная мерзлота будет формироваться только в местах, которые защищены — обычно с северной стороны — создавая прерывистую вечную мерзлоту. Обычно вечная мерзлота будет оставаться прерывистой в климате, где среднегодовая температура поверхности почвы составляет от –5 до 0 °C (от 23 до 32 °F). На участках с влажной зимой, упомянутых выше, не может быть даже прерывистой вечной мерзлоты до -2 °C (28 °F).

Виды вечной мерзлоты

Вечная мерзлота часто далее делится на обширную прерывистую вечную мерзлоту, где вечная мерзлота охватывает от 50 до 90 процентов ландшафта и обычно встречается в областях со среднегодовой температурой от -2 до -4 °C (28-25 °F), а также спорадическую вечную мерзлоту, где покров вечной мерзлоты составляет менее 50 процентов ландшафта и обычно происходит при среднегодовой температуре от 0 до -2 °C (32 и 28 °F). В почвоведении спорадическая зона вечной мерзлоты — это СЗЗ, а обширная зона прерывистой мерзлоты — ДЗЗ. Исключения случаются в неглазированной Сибири и Аляске, где нынешняя глубина вечной мерзлоты является пережитком климатических условий во время ледникового периода, где зимы были на 11 °C (20 °F) холоднее, чем сегодня.

Температура вечномерзлых грунтов

При среднегодовых температурах поверхности почвы ниже -5 °C (23 °F) влияние аспекта никогда не может быть достаточным для оттаивания вечной мерзлоты и формирования зоны непрерывной вечной мерзлоты (сокращенно — CPZ). Линия сплошной вечной мерзлоты в Северном полушарии представляет собой самую южную границу, где земля покрыта сплошной вечной мерзлотой или ледниковым льдом.

По вполне очевидным причинам проектирование на вечномерзлых грунтах является крайне сложной задачей. Линия сплошной вечной мерзлоты меняется по всему миру на север или юг из-за региональных климатических изменений. В южном полушарии большая часть эквивалентной линии была бы в Южном океане, если бы там была земля. Большая часть антарктического континента перекрыта ледниками, под которыми большая часть местности подвержена таянию в грунте. Обнаженная земля Антарктиды в значительной степени залегает в условиях вечной мерзлоты.

Альпы

Оценки общей площади зоны вечномерзлых грунтов в Альпах сильно варьируются. Бокхайм и Манро объединили три источника и сделали табличные оценки по регионам (в общей сложности 3 560 000 км2).

Альпийской вечной мерзлоты в Андах не было на карте. Протяженность в данном случае смоделирована для оценки количества воды в этих областях. В 2009 году исследователь из Аляски обнаружил вечную мерзлоту на уровне 4700 м (15 400 футов) на самой высокой вершине Африки, горе Килиманджаро, примерно в 3° к северу от экватора. Фундаменты на вечномерзлых грунтах в этих широтах — не редкость.

Замерзшие моря и мерзлое дно

Морская вечная мерзлота встречается под морским дном и существует на континентальных шельфах полярных регионов. Эти области образовались в течение последнего ледникового периода, когда большая часть воды Земли была связана в ледяных щитах на суше и уровень моря был низким. Когда ледяные щиты растаяли и снова стали морской водой, вечная мерзлота превратилась в затопленные полки при относительно теплых и соленых граничных условиях по сравнению с вечной мерзлотой на поверхности. Поэтому подводная вечная мерзлота существует в условиях, которые приводят к ее уменьшению. По словам Остеркампа, подводная вечная мерзлота является фактором «проектирования, строительства и эксплуатации прибрежных объектов, сооружений, основанных на морском дне, искусственных островов, подводных трубопроводов и скважин, пробуренных для разведки и добычи.

Вечная мерзлота простирается до глубины основания, где геотермальное тепло от Земли и среднегодовая температура на поверхности достигают равновесной температуры 0 °C. Глубина основания вечной мерзлоты достигает 1493 метров (4898 футов) в северных бассейнах рек Лена и Яна в Сибири. Геотермальный градиент — это скорость увеличения температуры по отношению к увеличению глубины в недрах Земли. Вдали от границ тектонической плиты она составляет около 25-30 °C/км вблизи поверхности в большинстве стран мира. Он изменяется в зависимости от теплопроводности геологического материала и меньше для вечной мерзлоты в почве, чем в коренной породе.

Лед в почве

Когда содержание льда в вечной мерзлоте превышает 250 процентов (от массы льда до сухой почвы), она классифицируется как массивный лед. Массивные ледяные тела могут варьироваться по составу от ледяной грязи до чистого льда. Массивные ледяные пласты имеют минимальную толщину не менее 2 метров, короткий диаметр — не менее 10 метров. Впервые зарегистрированные в Северной Америке наблюдения были сделаны европейскими учеными на реке Каннинг на Аляске в 1919 году. Русская литература приводит более раннюю дату 1735 и 1739 годов во время Великой Северной экспедиции П. Лассиния и Х. П. Лаптева соответственно. Две категории массивного грунтового льда — это погребенный поверхностный лед и так называемый «внутриседный лед». Создание каких либо оснований на вечномерзлых грунтах требует, чтобы никаких крупных ледников поблизости не было.

Погребенный поверхностный лед может происходить из снега, замерзшего озера или морского льда, aufeis (скрученный речной лед) и, вероятно, наиболее распространенный вариант — погребенный ледниковый лед.

Замерзание подземных вод

Интрадиестимальный лед образуется в результате замерзания подземных вод. Здесь преобладает сегрегационный лед, который возникает в результате кристаллизационной дифференциации, происходящей во время замерзания влажных осадков. Процесс сопровождается миграцией воды на фронт замерзания.

Интрадиестимальный (конституционный) лед широко наблюдался и изучался по всей Канаде, а также включает интрузивный и инъекционный лед. Кроме того, ледяные клинья, отдельный тип грунтового льда, производят узнаваемые узорные полигоны или тундровые полигоны. Ледяные клинья образуются в ранее существовавшем геологическом субстрате. Они были впервые описаны в 1919 году.

Углеродный цикл

Углеродный цикл вечной мерзлоты связан с переносом углерода из почв вечной мерзлоты в наземную растительность и микробы, в атмосферу, обратно в растительность и, наконец, снова в почву вечной мерзлоты путем захоронения и осаждения в результате криогенных процессов. Часть этого углерода переносится в океан и другие части земного шара через глобальный углеродный цикл. Цикл включает обмен углекислого газа и метана между земными компонентами и атмосферой, а также перенос углерода между сушей и водой в виде метана, растворенного органического углерода, растворенного неорганического углерода, частиц неорганического углерода и частиц органического углерода.

История

Вечная мерзлота Арктики уменьшается на протяжении многих веков. Следствием этого является оттаивание почвы, которое может быть слабее, и выброс метана, что способствует увеличению скорости глобального потепления в рамках цикла обратной связи. Районы распространения вечномерзлых грунтов в истории постоянно менялись.

На последнем ледниковом максимуме сплошная вечная мерзлота охватывала гораздо большую территорию, чем сегодня. В Северной Америке к югу от ледяного покрова на широте Нью-Джерси на юге штата Айова и в северной части штата Миссури существовал только очень узкий пояс вечной мерзлоты. Она была обширной в более сухих западных регионах, где она распространялась до южной границы Айдахо и Орегон. В южном полушарии имеются некоторые свидетельства бывшей вечной мерзлоты этого периода в центральном Отаго и в аргентинской Патагонии, но, вероятно, она была прерывистой и связанной с тундрой. Альпийская вечная мерзлота также произошла в Дракенсберге во времена существования ледников выше 3000 метров (9 840 футов). Тем не менее основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах устанавливаются даже там.

Строение грунта

Грунт может состоять из многих материалов субстрата, включая коренные породы, отложения, органические вещества, воду или лед. Замерзшая земля — это то, что ниже точки замерзания воды, независимо от того, присутствует ли вода в субстрате. Молотый лед присутствует не всегда, как это может быть в случае непористой коренной породы, но он часто встречается и может присутствовать в количествах, превышающих потенциальное гидравлическое насыщение оттаявшего субстрата.

Как следствие, количество осадков увеличивается, что, в свою очередь, приводит к ослаблению и возможному обрушению зданий в таких областях, как Норильск на севере России, который лежит в зоне вечной мерзлоты.

Разрушение склонов

За прошедшее столетие было зарегистрировано много случаев разрушения альпийских склонов в горных хребтах по всему миру. Ожидается, что большое количество структурных разрушений связано с таянием вечной мерзлоты, которое, как считается, возникает по причине изменения климата. Считается, что таяние вечной мерзлоты способствовало оползню Валь Пола в 1987 году, в результате которого погибли 22 человека в итальянских Альпах. В горных хребтах большая часть структурной устойчивости может быть связана с ледниками и вечной мерзлотой. По мере того, как климат прогревается, оттаивает вечная мерзлота, что приводит к менее устойчивой структуре гор и, в конечном итоге, к большему количеству разрушений склонов. Повышение температуры позволяет более глубокие глубины активного слоя, что влечет за собой еще большее проникновение воды. Лед в почве тает, вызывая потерю прочности почвы, ускоренное движение и потенциальные потоки мусора. Поэтому строительство на вечномерзлых грунтах крайне нежелательно.

Также известна информация о массивных падениях камней и льда (до 11,8 млн. м 3 ), землетрясениях (до 3,9 млн. миль), наводнениях (до 7,8 млн. м 3 воды) и быстром течении скального льда. Это вызвано «неустойчивостью склонов» в условиях вечной мерзлоты в высокогорьях. Нестабильность склонов в вечной мерзлоте при повышенных температурах вблизи точки замерзания в потеплении вечной мерзлоты связана с эффективным напряжением и повышением давления поровой воды в этих почвах.

Разработка вечномерзлых грунтов

Джейсон Киа и его соавторы изобрели новый безфильтровый жесткий пьезометр (FRP) для измерения давления поровой воды в частично мерзлых грунтах, таких как потепление вечной мерзлоты. Они расширили использование концепции эффективного напряжения для частично мерзлых грунтов для использования в анализе устойчивости откосов прогревающихся склонов вечной мерзлоты. Применение концепции эффективного напряжения имеет много преимуществ, например, способность строить основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах.

Органический материал

В северном циркумполярном регионе вечная мерзлота содержит 1700 миллиардов тонн органического материала, что составляет почти половину всего органического. Этот бассейн создавался на протяжении тысячелетий медленно разрушается в холодных условиях Арктики. Количество углерода, секвестрированного в вечной мерзлоте, в четыре раза превышает количество углерода, выброшенного в атмосферу в результате деятельности человека в современное время.

Последствия

Образование вечной мерзлоты имеет значительные последствия для экологических систем, в первую очередь из-за ограничений, накладываемых на корневые зоны, а также из-за ограничений на геометрию логова и норы для фауны, требующей подземных домов. Вторичные воздействия влияют на виды, зависящие от растений и животных, среда обитания которых ограничена вечной мерзлотой. Одним из наиболее распространенных примеров является преобладание черной ели в обширных районах вечной мерзлоты, так как этот вид может переносить укоренение, ограниченное вблизи поверхности.

Расчеты вечномерзлых грунтов производятся порой и для анализа органического материала. Один грамм почвы из активного слоя может содержать более одного миллиарда клеток бактерий. При размещении вдоль друг друга бактерии из одного килограмма почвы активного слоя образуют цепь длиной 1000 км. Количество бактерий в почве вечной мерзлоты варьируется в широких пределах, обычно от 1 до 1000 миллионов на грамм почвы. Большинство из этих бактерий и грибов в почве вечной мерзлоты не могут быть культивированы в лаборатории, но идентичность микроорганизмов может быть выявлена с помощью методов на основе ДНК.

Арктический регион и глобальное потепление

Арктический регион является одним из природных источников метана парниковых газов. Глобальное потепление ускоряет его выброс. Большое количество метана хранится в Арктике в месторождениях природного газа, вечной мерзлоте и в виде подводных клатратов. Другие источники метана включают подводные талики, речной транспорт, отступление ледяного комплекса, вечную мерзлоту подводных лодок и разлагающиеся газогидратные отложения. Предварительный компьютерный анализ показывает, что вечная мерзлота может производить углерод, равный примерно 15 процентам сегодняшних выбросов от человеческой деятельности. Потепление и оттаивание грунтовых массивов делает строительство на вечномерзлых грунтах еще более опасным мероприятием.

Источник