Глава 12 ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ПОЧВАХ

Одним из факторов фазовых переходов веществ в почвах являются окислительно-восстановительные процессы. Многие из них обратимы, и соединения элементов с переменной зарядностью многократно переходят из одной фазы в другую.

Окислением (Ох) в химии называется процесс отдачи электронов химическими элементами, а восстановлением (Red) — их приобретение:

Ox

Окисление одного элемента, отдающего электроны, обязательно сопровождается восстановлением другого элемента, приобретающего их. Поэтому говорят об окислительно-восстановительных реакциях или процессах.

Главным окислителем в почвах является кислород почвенного воздуха и растворенный в почвенной влаге. В качестве восстановителей выступают органическое вещество, водород и сероводород. Некоторые реакции окисления, как, например, органических веществ, необратимы. Гумификация и минерализация органических остатков при достаточном доступе кислорода воздуха — процесс окислительный — необратимый.

Многие окислительно-восстановительные процессы имеют обратимый характер: химические элементы многократно могут переходить из окисленного в восстановленное состояние и обратно. Широко распространены обратимые процессы окисления и восстановления железа (Fe 3+

В обратимых окислительно-восстановительных процессах один и тот же элемент в зависимости от степени ионизации и условий среды (кислородной О2, бескислородной глеевой СН4, сероводородной H2S) является или окислителем, или восстановителем.

Состояние окислительно-восстановительных условий в почве

характеризуется особым показателем — окислительно-восстановительным потенциалом (ОВГ1) атомов или ионов относительно какой-либо стандартной окислительно-восстановительной реакции, потенциал которой приравнивается к нулю. В качестве такой реакции принято считать переход водорода из газообразного состояния в состояние иона:

Потенциал окислительно-восстановительной системы (в данном случае почвы) по отношению к нормальному водородному электрону обозначается индексом Eh; Eh = Е0 +0,0291g

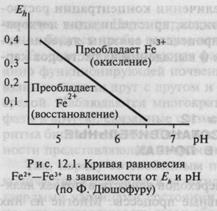

низких значениях Eh, чем в кислой (рис. 12.1). Кислотно-щелочные

условия окислительно-восстановительных реакций учитываются введением показателя гН2:

гН2 =

Значения Eh колеблются от 600—750 мВ в хорошо аэрируемых почвах с окислительным режимом до 150—200 мВ в почвах переувлажненных с восстановительными условиями; в резко восстановительной сероводородной обстановке Еh опускается ниже нуля и приобретает отрицательные значения.

Окислительно-восстановительные процессы зависят от кислотно-основных условий (рН), в частности, эти условия влияют на степень растворимости продуктов окисления или восстановления, активность микроэлементов и др. (см. рис. 12.1). Поэтому для сопоставления окислительно-восстановительных условий в почвах с различным значением рН пользуются показателем rН2. При значениях rН2 27—30 — условия окислительные, в интервале 27—20 — восстановительные,

По характеру протекающих окислительно-восстановительных процессов А.И. Перельман выделил три ряда почв:

1) почвы с преобладанием окислительной среды;

2) почвы с восстановительной глеевой обстановкой;

3) почвы с резковосстановительной сероводородной обстановкой.

И.С. Кауричев и Д.С. Орлов дали в соответствии с окислительно-восстановительным режимом и его динамикой более детальную группировку почв.

1.Почвы с абсолютным господством окислительной обстановки — автоморфные почвы степей, полупустынь и пустынь.

2.Почвы с господством окислительных условий при возможном проявлении восстановительных процессов в отдельные влажные годы или сезоны — автоморфные почвы таежно-лесной зоны, влажных субтропиков и широколиственных лесов.

3.Почвы с контрастным окислительно-восстановительным режимом (полугидроморфные почвы различных зон):

а) с развитием сезонных восстановительных процессов в верхних горизонтах;

б) с развитием оглеения в нижних горизонтах;

в) с контрастной сменой окислительной и восстановительной обстановок по всему профилю.

4.Почвы с господством восстановительных условий по всему профилю:

а) с господством глеевой обстановки;

б) с господством сероводородной обстановки.

Окислительно-восстановительный режим в почвах имеет большое значение в почвообразовании и плодородии почв. С ним связаны скорость и направление разложения органических остатков, гумификация и минерализация органических веществ.

Окислительно-восстановительные процессы контролируют фазовые переходы в почвах. Многие химические соединения элементов с переменной зарядностью при смене окислительно-восстановительных условий многократно переходят из твердой фазы в жидкую, из жидкой в газовую и обратно. В почвах гумидных областей с периодическим переувлажнением широко распространены реакции окисления и восстановления железа (Fe 3+

В зависимости от водно-теплового режима, режима кислотно — щелочных условий и биологической активности рассмотренные выше процессы фазовых превращений веществ в почвах приобретают определенный ритм: суточный, сезонный и многолетний.

В своей совокупности они характеризуют современную динамику почв. Изучение динамики почв имеет большое практическое значение, так как является научной основой для регулирования почвенных процессов и управления ими в целях повышения плодородия почв.

Источник

Окислительно-восстановительные процессы в почвах

Окислительно-восстановительные процессы в почве широко развиты.

Процессами окисления называются:

1) присоединение кислорода

2) отдача водорода

3) отдача ẽ без участия кислорода и водорода:

Обратные процессы называются восстановлением.

Обычно считают, что окисление процесс отдачи ẽ, а восстановление – присоединение.

— окисление тирозина и других ароматических аминокислот;

— окисление смол и соединений непредельного ряда;

— окисление дубильных веществ, сахаров и аминокислот.

Гумификация в целом процесс тоже окислительный.

Большинство реакций окисления органических веществ почвы относятся к группе необратимых.

Обратимыми окислительно-восстановительными реакциями являются широко развитые в почве реакции окисления и восстановления железа (Fe 3+ D Fe 2+ ), марганца (Мn 4+ D Mn 2+ ) и азота (N 5+ D N 3+ ).

В почве происходит окисление и восстановление кислорода, водорода и серы (О D О 2- ; Н D Н + )

Условия, определяющие интенсивность и направленность окислительно-восстановительных процессов:

1. Состояние увлажнения и аэрации почв.

2. Содержание в них органического вещества;

3. Температура, при которой протекают биохимические реакции;

4. Наличие и интенсивность в них микроорганизмов.

Для количественной характеристики окислительно-восстановительного состояния почвы используют окислительно-восстановительный потенциал. Он отражает суммарный эффект разнообразных окислительно-восстановительных систем почвы в данный момент. Обозначается Еh.

Для получения сравнимых данных по окислительно-восстановительным условиям в средах с различной величиной рН был введен показатель чН2. Он представляет собой отрицательный логарифм давления молекулярного водорода

Таким образом, количественная характеристика окислительно-восстановительного состояния почвы может быть выражена через Еh в милливольтах или через условную величину чН2.

Для гидроморфных почв типична некоторая гетерогенность окислительно-восстановительного состояния при преобладании восстановительных условий.

В полугидроморфных почвах с грунтовым дополнительным увлажнением характерен низкий окислительно-восстановительный потенциал для нижних оглеенных горизонтов.

Многие автоморфные почвы характеризуются пониженными показателями окислительно-восстановительного потенциала в верхних гумусовых горизонтах с постепенным их увеличением вниз по профилю. Такой тип распределения окисления-восстановления обусловлен тесной связью окислительно-восстановительных процессов с микробиологической деятельностью и особой ролью органического вещества как фактора микробиологической активности.

Окислительно-восстановительные процессы оказывают большое влияние на почвообразовательный процесс и плодородие.

С этими процессами тесно связаны превращения растительных остатков, темпы накопления и состав образующихся органических веществ, а, следовательно, и формирование почвенного профиля.

Избыточное увлажнение и низкие значения окислительно-восстановительного потенциала замедляют разложение растительных остатков, способствуют образованию наиболее подвижных и активных форм органических веществ, переходу гуминовых кислот в фульвокислоты.

С развитием окислительно-восстановительных процессов связано также превращение соединений азота, серы, фосфора, железа, марганца в почвах.

Знание окислительно-восстановительного потенциала почв позволяет судить об общей направленности окислительно-восстановительных процессов. Так, оптимальные условия для нитрификации Еh + 350 – 500 мВ, при резком падении потенциала развивается денитрификация.

Источник

Окислительно-восстановительные процессы в почвах

В почве широко распространены окислительно-восстановительные процессы, имеющие большое значение в почвообразовании и плодородии почв. Процессами окисления называют присоединение кислорода, отдачу водорода, электронов без участия водорода и кислорода.

Обратные процессы объединены в понятие «восстановление». В общем виде реакции окисления рассматривают как отдачу электронов, а восстановления — как присоединение электронов.

Понятие об окислительно-восстановительных процессах

Соотношение в почве в конкретный период наблюдений окислительных и восстановительных процессов, сопровождающихся накоплением окисленных или восстановленных продуктов этих реакций, характеризует окислительно-восстановительное (ОВ) состояние почвы.

Для количественной оценки ОВ-состояния почвы можно использовать несколько показателей:

- величину ОВ-потенциала (Eh), которую определяют с помощью потенциометров,

- величину индекса аэробности (rН2), рассчитанную по формуле;

- количественные показатели содержания в почве суммы восстановленных продуктов или отдельных их компонентов (Fe 2+ , Mn 2+ , H2S и др.).

Eh характеризует разность потенциалов, возникающую между почвенным раствором и электродом из инертного металла (платины), помещенным в почву. По величине Eh можно судить о преобладании в почве окислительных или восстановительных процессов, условиях обеспечения корней растений кислородом и т. д.

Благоприятное ОВ-состояние почвенной среды характеризует величина Eh в пределах 450-700 мВ.

Показатели в 250-300 мВ и ниже свидетельствуют о заметном развитии восстановительных процессов и создании неблагоприятных для растений условий аэрации в почве. При глубоком анаэробиозе и господстве восстановительных процессов Eh может достигать отрицательных значений (-100 мВ).

Величина rН2 = 27 характеризует рубеж перехода от окислительного состояния к восстановительному (и наоборот). При величине rН2 > 27 в почве преобладают окислительные процессы, а показатель rН2

Влияние пористости аэрации на ОВ-процесс

Так, при пористости аэрации 18-20% создается благоприятный воздухообмен почвы с атмосферой, что обеспечивает нормальное течение в ней окислительных процессов.

Пористость аэрации в 10-12% затрудняет поступление кислорода в почву, и при нормальной микробиологической активности его расход не восполняется, что приводит к возникновению анаэробных процессов, при которых в качестве источника кислорода анаэробные микроорганизмы используют связанный кислород минеральных соединений почвы. При этом образуются восстановленные продукты.

При пористости аэрации 3 ) имеют важное значение в создании нормального ОВ-состояния почвы.

Влияние влажности на ОВ-процесс

С влажностью связана аэрация почвы, и в этом ее главное влияние на развитие ОВ-процессов. Ухудшение аэрации в результате повышения влажности почвы приводит к снижению ОВ-потенциала.

- Наиболее резко он падает при влажности, близкой к полной влагоемкости (>90 % ПВ), когда сильно нарушается нормальный газообмен почвенного воздуха с атмосферным.

- При повышении влажности с 10 до 90 % ПВ снижение потенциала в большинстве почв происходит медленно.

Влияние влажности на развитие ОВ-процессов проявляется и в том, что с содержанием влаги в почве тесно связана активность микроорганизмов, корней растений, почвенной фауны, а следовательно, и расход кислорода. Поэтому повышение влажности почвы даже в пределах ее оптимальных значений (ВРК-НВ) может вызвать некоторое изменение ОВ-потенциала.

Кроме того, вода в почве переводит в растворимое состояние элементы переменной валентности (соединения Fe, Mn и др.), активность которых при этом к проявлению окислительно-восстановительных реакций заметно возрастает.

Влияние жизнедеятельности организмов

Особая роль органического вещества в жизнедеятельности микроорганизмов определяет и его большое значение в проявлении ОВ-процессов в почве. Наиболее быстро изменение ОВ-состояние почвы при избыточном ее увлажнении происходит в гумусовых горизонтах.

Свежее органическое вещество, богатое белками и растворимыми углеводами, являясь благоприятным материалом для жизнедеятельности микроорганизмов, способствует интенсивному развитию восстановительных процессов в избыточно увлажненной почве.

Органическое вещество почвы содержит соединения, обладающие восстановительной способностью. Поэтому возможно и прямое влияние органического вещества на изменение ОВ-состояния почвы.

Влияние температуры почвы

С температурой связаны интенсивность жизнедеятельности почвенных организмов, а следовательно, и расход (поглощение) кислорода почвенного воздуха, его мобилизация анаэробами из окисленных форм минеральных соединений почвы, активность различных химических реакций, влияющих на ОВ-процессы. В этом проявляется роль температуры.

Поэтому, если избыточное увлажнение почвы наблюдается при температурах >10 ˚С, то можно ожидать быстрого возникновения восстановительных процессов и ухудшения условий роста растений.

Переувлажнение в течение 5-7 дней при низких температурах почвы (1-5 °С) не вызывает резкого изменения ее ОВ-состояния.

На развитие ОВ-процессов большое влияние оказывают также содержание и формы соединений элементов переменной валентности. В частности, повышенное содержание подвижных форм железа и марганца способствует более быстрому снижению потенциалов при переувлажнении почв.

Окислительно-восстановительные режимы почв

Поскольку развитие ОВ-процессов в почвах тесно связано с особенностями их состава, свойств и динамикой водно-воздушного, температурного и микробиологического режимов, это обусловливает большую неоднородность ОВ-состояния почв.

Она проявляется в следующем:

- разным почвам свойственно различное ОВ-состояние;

- для большинства типов почв характерна неоднородность ОВ-состояния их профиля.

В любой зоне наиболее заметно по ОВ-состоянию различаются:

- автоморфные,

- полугидроморфные

- гидроморфные почвы.

Неоднородность ОВ-состояния почвенного профиля проявляется в изменчивости ОВ-состояния по генетическим горизонтам профиля почв в связи с различиями:

- в их составе,

- свойствах и режимах;

- в изменении ОВ-состояния в пределах одного горизонта, обусловленном различиями состава, увлажнения, аэрации, микробиологической активности в отдельных его участках (микрозонах);

- в изменчивости ОВ-состояния профиля и его горизонтов во времени в связи с сезонной динамикой гидротермического, воздушного и микробиологического режимов, определяющих ОВ-режим почвы.

Под окислительно-восстановительным режимом следует понимать соотношение ОВ-процессов в почвенном профиле в годичном цикле почвообразования.

Различают следующие типы ОВ-режима почв.

- Почвы с абсолютным господством окислительных процессов. Этот тип ОВ-режима характерен для автоморфных почв степей, полупустыни и пустыни (черноземов, каштановых, бурых полупустынных, серо-бурых и песчаных пустынных почв, сероземов и др.).

- Почвы с господством окислительных процессов при возможном проявлении восстановительных условий в отдельные влажные годы или сезоны (автоморфные почвы таежно-лесной зоны, лесостепи, буроземно-лесной, влажных субтропиков).

- Почвы с контрастным ОВ-режимом (полугидроморфные почвы различных зон). Наиболее контрастен ОВ-режим с временным избыточным увлажнением верхних или нижних горизонтов профиля. Такие почвы широко распространены среди подзолистых, дерново-подзолистых, бурых лесных, солодей и других типов.

- Почвы с устойчивым развитием восстановительных процессов (болотные, гидроморфные солончаки).

Наиболее изменчивы показатели ОВ-потенциала в верхних горизонтах, обогащенных органическим веществом, с наибольшими колебаниями влажности и с более интенсивным развитием микробиологических процессов.

Нижние горизонты почвенного профиля, бедные органическим веществом, со слабой микробиологической активностью обычно характеризуются и более высокими и устойчивыми потенциалами. Исключение составляют грунтовооглеенные почвы.

Значение окислительно-восстановительных процессов

Значение ОВ-процессов в почвообразовании и плодородии исключительно велико и проявляется в их влиянии на процессы превращения органических и минеральных веществ, их миграцию и аккумуляцию.

Конкретное проявление такого влияния выражается в темпах и качественной направленности превращения растительных остатков (соотношении процессов их минерализации, гумификации и консервации).

Так, избыточное увлажнение и развитие восстановительных процессов замедляют минерализацию и гумификацию, способствуют образованию наиболее подвижных и активных форм органического вещества (фульвокислот, различных соединений неспецифической природы) и формированию оторфованных горизонтов.

Кроме того, влияние ОВ-процессов выражается в превращении минеральных веществ и прежде всего соединений элементов переменной валентности (азота, фосфора, серы, железа, марганца и др.).

Оглеение — яркая форма превращения окисных соединений железа в закисные формы при развитии восстановительных процессов. Падение ОВ-потенциалов ниже 350 мВ вызывает заметное развитие денитрификации и сопровождается потерями азота из почвы в газообразной форме (NO, N2O, N2).

При развитии контрастного ОВ-режима в пахотных горизонтах почвы происходит накопление несиликатных подвижных соединений гидроксидов железа, которые связывают фосфор почвы и удобрений в трудноусвояемые растениями формы.

Процессы окисления органических соединений до образования простых солей (минерализация) способствуют мобилизации элементов питания растений.

Восстановление серы, марганца приводит к образованию H2S, Мn 2+ , повышенное содержание которых угнетает развитие растений и может вызвать их гибель.

Влияние ОВ-процессов заключается также в усилении или ослаблении миграции отдельных элементов. Так, восстановительные процессы повышают миграционную способность марганца, железа и многих других элементов, в том числе тяжелых металлов.

Возникновение на пути миграции элементов в восстановленной форме окислительной среды (окислительные барьеры) приводит к их осаждению (аккумуляции). Таким образом, с развитием окислительно-восстановительных процессов тесно связаны

- формирование почвенного профиля (гумусовых, торфяных, оглеенных, ожелезненных и других горизонтов), а также питательного режима,

- образование токсичных соединений и возникновение других важных для плодородия свойств почвы.

Приведенные примеры свидетельствуют о необходимости регулирования ОВ-состояния почв, поддержания его в режиме оптимального развития окислительных процессов и недопущения возникновения продолжительного и глубокого анаэробиозиса (преобладание восстановительного состояния).

Регулирование окислительно-восстановительного процесса

Все сельскохозяйственные растения (за исключением орошаемого риса) отрицательно реагируют на возникновение в почве устойчивых восстановительных процессов.

Даже кратковременное их проявление (1-2 нед.) отрицательно сказывается на состоянии растений и некоторых свойствах почвы (ухудшение питательного, воздушного и микробиологического режимов, появление токсичных соединений и др.).

Чем активнее и продолжительнее развиваются восстановительные процессы, тем медленнее почва возвращается в свое исходное ОВ-состояние до их возникновения, тем сильнее ухудшается последующее состояние растений.

Постоянно избыточно высокие ОВ-потенциалы способствуют повышению минерализации органического вещества, в том числе гумуса, снижают подвижность некоторых элементов. Поэтому необходимо поддерживать оптимальный уровень ОВ-потенциала.

Его ориентировочные параметры могут быть определены, исходя из тех значений, которые типичны для конкретных почв в условиях их нормального водно-воздушного режима.

- Так, для дерново-подзолистых почв ОВ-потенциал составляет 550-750 мВ,

- черноземов и каштановых — 400-600, для сероземов — 350-450 мВ.

Приемы регулирования окислительно-восстановительного состояния почвы основываются на учете роли рассмотренных факторов (аэрация, органическое вещество, влажность и др.) в их проявлении.

Приемы регулирования ОВ-состояния

Регулирование ОВ-состояния почвы включает агротехнические и агромелиоративные приемы, направленные на создание оптимальных условий аэрации, водного и микробиологического режимов.

К ним относятся:

- Агротехнические приемы

- Осушительные мелиорации

- Оросительные мелиорации

Агротехнические приемы

Агротехнические приемы по борьбе с поверхностным избыточным увлажнением:

- создание мощного пахотного слоя,

- улучшение его структуры,

- поддержание благоприятной плотности и пористости,

- планировка поверхности почвы,

- рыхление подпахотного горизонта,

- отвод поверхностных вод путем устройства водоотводных борозд,

- кротование и др.

Осушительные мелиорации

Осушительные мелиорации, направленные на радикальное улучшение водно-воздушного режима.

При этом особое значение приобретает установление оптимальной нормы осушения, т. е. понижение уровня грунтовых вод до глубины, обеспечивающей достаточную аэрацию корнеобитаемого слоя и в то же время сохраняющей возможность поддерживать его влажность на уровне, близком к НВ, не только за счет атмосферного увлажнения, но и за счет капиллярной каймы грунтовых вод.

Норма осушения колеблется в зависимости от свойств почв и возделываемых культур.

На переувлажненных тяжелых минеральных почвах эффективное регулирование водно-воздушного и окислительно-восстановительного режимов достигают путем сочетания закрытого дренажа с возделыванием культур на гребнях или в сочетании с узкозагонной вспашкой.

Оросительные мелиорации

Оросительные мелиорации помимо создания оптимального водного режима способствуют ослаблению в почве избыточно интенсивных окислительных процессов, а это сопровождается некоторым (в допустимых пределах) понижением величин Eh.

Все приемы регулирования органического вещества касаются и ОВ-состояния почвы, поскольку органическое вещество оказывает значительное влияние на развитие ОВ-процессов.

При возделывании культуры затопляемого риса для нормализации восстановительных процессов широко используют мобильные формы органического вещества (навоз, рыбные удобрения, запашка сидератов).

Источник