Окислительно-восстановительные процессы в почвах

Окислительно-восстановительные процессы в почве широко развиты.

Процессами окисления называются:

1) присоединение кислорода

2) отдача водорода

3) отдача ẽ без участия кислорода и водорода:

Обратные процессы называются восстановлением.

Обычно считают, что окисление процесс отдачи ẽ, а восстановление – присоединение.

— окисление тирозина и других ароматических аминокислот;

— окисление смол и соединений непредельного ряда;

— окисление дубильных веществ, сахаров и аминокислот.

Гумификация в целом процесс тоже окислительный.

Большинство реакций окисления органических веществ почвы относятся к группе необратимых.

Обратимыми окислительно-восстановительными реакциями являются широко развитые в почве реакции окисления и восстановления железа (Fe 3+ D Fe 2+ ), марганца (Мn 4+ D Mn 2+ ) и азота (N 5+ D N 3+ ).

В почве происходит окисление и восстановление кислорода, водорода и серы (О D О 2- ; Н D Н + )

Условия, определяющие интенсивность и направленность окислительно-восстановительных процессов:

1. Состояние увлажнения и аэрации почв.

2. Содержание в них органического вещества;

3. Температура, при которой протекают биохимические реакции;

4. Наличие и интенсивность в них микроорганизмов.

Для количественной характеристики окислительно-восстановительного состояния почвы используют окислительно-восстановительный потенциал. Он отражает суммарный эффект разнообразных окислительно-восстановительных систем почвы в данный момент. Обозначается Еh.

Для получения сравнимых данных по окислительно-восстановительным условиям в средах с различной величиной рН был введен показатель чН2. Он представляет собой отрицательный логарифм давления молекулярного водорода

Таким образом, количественная характеристика окислительно-восстановительного состояния почвы может быть выражена через Еh в милливольтах или через условную величину чН2.

Для гидроморфных почв типична некоторая гетерогенность окислительно-восстановительного состояния при преобладании восстановительных условий.

В полугидроморфных почвах с грунтовым дополнительным увлажнением характерен низкий окислительно-восстановительный потенциал для нижних оглеенных горизонтов.

Многие автоморфные почвы характеризуются пониженными показателями окислительно-восстановительного потенциала в верхних гумусовых горизонтах с постепенным их увеличением вниз по профилю. Такой тип распределения окисления-восстановления обусловлен тесной связью окислительно-восстановительных процессов с микробиологической деятельностью и особой ролью органического вещества как фактора микробиологической активности.

Окислительно-восстановительные процессы оказывают большое влияние на почвообразовательный процесс и плодородие.

С этими процессами тесно связаны превращения растительных остатков, темпы накопления и состав образующихся органических веществ, а, следовательно, и формирование почвенного профиля.

Избыточное увлажнение и низкие значения окислительно-восстановительного потенциала замедляют разложение растительных остатков, способствуют образованию наиболее подвижных и активных форм органических веществ, переходу гуминовых кислот в фульвокислоты.

С развитием окислительно-восстановительных процессов связано также превращение соединений азота, серы, фосфора, железа, марганца в почвах.

Знание окислительно-восстановительного потенциала почв позволяет судить об общей направленности окислительно-восстановительных процессов. Так, оптимальные условия для нитрификации Еh + 350 – 500 мВ, при резком падении потенциала развивается денитрификация.

Источник

Глава 12 ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ПОЧВАХ

Одним из факторов фазовых переходов веществ в почвах являются окислительно-восстановительные процессы. Многие из них обратимы, и соединения элементов с переменной зарядностью многократно переходят из одной фазы в другую.

Окислением (Ох) в химии называется процесс отдачи электронов химическими элементами, а восстановлением (Red) — их приобретение:

Ox

Окисление одного элемента, отдающего электроны, обязательно сопровождается восстановлением другого элемента, приобретающего их. Поэтому говорят об окислительно-восстановительных реакциях или процессах.

Главным окислителем в почвах является кислород почвенного воздуха и растворенный в почвенной влаге. В качестве восстановителей выступают органическое вещество, водород и сероводород. Некоторые реакции окисления, как, например, органических веществ, необратимы. Гумификация и минерализация органических остатков при достаточном доступе кислорода воздуха — процесс окислительный — необратимый.

Многие окислительно-восстановительные процессы имеют обратимый характер: химические элементы многократно могут переходить из окисленного в восстановленное состояние и обратно. Широко распространены обратимые процессы окисления и восстановления железа (Fe 3+

В обратимых окислительно-восстановительных процессах один и тот же элемент в зависимости от степени ионизации и условий среды (кислородной О2, бескислородной глеевой СН4, сероводородной H2S) является или окислителем, или восстановителем.

Состояние окислительно-восстановительных условий в почве

характеризуется особым показателем — окислительно-восстановительным потенциалом (ОВГ1) атомов или ионов относительно какой-либо стандартной окислительно-восстановительной реакции, потенциал которой приравнивается к нулю. В качестве такой реакции принято считать переход водорода из газообразного состояния в состояние иона:

Потенциал окислительно-восстановительной системы (в данном случае почвы) по отношению к нормальному водородному электрону обозначается индексом Eh; Eh = Е0 +0,0291g

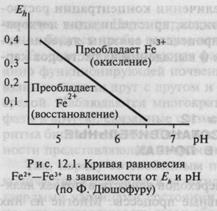

низких значениях Eh, чем в кислой (рис. 12.1). Кислотно-щелочные

условия окислительно-восстановительных реакций учитываются введением показателя гН2:

гН2 =

Значения Eh колеблются от 600—750 мВ в хорошо аэрируемых почвах с окислительным режимом до 150—200 мВ в почвах переувлажненных с восстановительными условиями; в резко восстановительной сероводородной обстановке Еh опускается ниже нуля и приобретает отрицательные значения.

Окислительно-восстановительные процессы зависят от кислотно-основных условий (рН), в частности, эти условия влияют на степень растворимости продуктов окисления или восстановления, активность микроэлементов и др. (см. рис. 12.1). Поэтому для сопоставления окислительно-восстановительных условий в почвах с различным значением рН пользуются показателем rН2. При значениях rН2 27—30 — условия окислительные, в интервале 27—20 — восстановительные,

По характеру протекающих окислительно-восстановительных процессов А.И. Перельман выделил три ряда почв:

1) почвы с преобладанием окислительной среды;

2) почвы с восстановительной глеевой обстановкой;

3) почвы с резковосстановительной сероводородной обстановкой.

И.С. Кауричев и Д.С. Орлов дали в соответствии с окислительно-восстановительным режимом и его динамикой более детальную группировку почв.

1.Почвы с абсолютным господством окислительной обстановки — автоморфные почвы степей, полупустынь и пустынь.

2.Почвы с господством окислительных условий при возможном проявлении восстановительных процессов в отдельные влажные годы или сезоны — автоморфные почвы таежно-лесной зоны, влажных субтропиков и широколиственных лесов.

3.Почвы с контрастным окислительно-восстановительным режимом (полугидроморфные почвы различных зон):

а) с развитием сезонных восстановительных процессов в верхних горизонтах;

б) с развитием оглеения в нижних горизонтах;

в) с контрастной сменой окислительной и восстановительной обстановок по всему профилю.

4.Почвы с господством восстановительных условий по всему профилю:

а) с господством глеевой обстановки;

б) с господством сероводородной обстановки.

Окислительно-восстановительный режим в почвах имеет большое значение в почвообразовании и плодородии почв. С ним связаны скорость и направление разложения органических остатков, гумификация и минерализация органических веществ.

Окислительно-восстановительные процессы контролируют фазовые переходы в почвах. Многие химические соединения элементов с переменной зарядностью при смене окислительно-восстановительных условий многократно переходят из твердой фазы в жидкую, из жидкой в газовую и обратно. В почвах гумидных областей с периодическим переувлажнением широко распространены реакции окисления и восстановления железа (Fe 3+

В зависимости от водно-теплового режима, режима кислотно — щелочных условий и биологической активности рассмотренные выше процессы фазовых превращений веществ в почвах приобретают определенный ритм: суточный, сезонный и многолетний.

В своей совокупности они характеризуют современную динамику почв. Изучение динамики почв имеет большое практическое значение, так как является научной основой для регулирования почвенных процессов и управления ими в целях повышения плодородия почв.

Источник

Вопрос 56. Окислительно – восстановительные процессы почвы.

Окислительно-восстановительные свойства почвы — это ее способность проявлять себя как окислительно-восстановительная система (ОВС). В почве широко распространены окислительно-восстановительные процессы, имеющие большое значение в почвообразовании и плодородии почв. Процессами окисления называют: присоединение кислорода; отдачу водорода; и электронов без участия водорода, и кислорода.

В почве присутствуют разнообразные органические и минеральные вещества, способные вступать в реакции окисления и восстановления. В почвах имеется несколько систем. Среди минеральных веществ часто встречаются ОВС типа Fe 3+ — Fe 2+ , Mn 4+ — Mn 3+ — Mn 2+ , (SO4) 2- — H2S, NO3 — — NO2 — , Cu 2+ — Cu + .

Реакции окисления-восстановления всегда протекает одновременно. В них участвуют два или несколько веществ, одни из которых теряют электроны и окисляются (реакция окисления), другие приобретают электроны и восстанавливаются (реакция восстановления). Основным окислителем в почве является молекулярный кислород почвенных воздуха и раствора, присутствие окислителей Fe 3+ , Mn 4+ , S 6+ — невелико.

Образование восстановительных условий в почве связано с накоплением продуктов анаэробного распада органического вещества почвы и жизнедеятельности микроорганизмов. Большая часть окислительно-восстановительных реакций в почве имеет биохимическую природу и связана с микробиологическими процессами. Микроорганизмы поглощают кислород, содержащийся в почве переводят минеральные соединения в восстановленные формы, выделяя в почву диоксид углерода.

Большинство окислительно-восстановительных реакций в почве идет необратимо. Это реакции окисления органических веществ, также некоторые реакции, связанные с превращениями азота серы. К обратимым относятся реакции окисления-восстановления железа и марганца. Для количественной характеристики реакции используется окислительно-восстановительный потенциал (ОВП).

ОВП — это разность потенциалов, возникающая между почвенным раствором и электродом из инертного материала, помещении в почву). Кислород почвенного раствора и продукты жизнедеятельности микрофлоры определяют ОВП в почвах. От содержания кислорода зависит верхний предел ОВП — до +700 (+750) мВ, характеризуемый показателем Eh, который измеряется в милливольтах (мВ). Накопление восстановленных соединений доводит ОВП до нижнего предела (— 100 мВ). Низкие потенциалы при интенсивно идущих восстановительных реакциях, как и слишком высокие, характеризуют неблагоприятные условия для растений.

Окислительно-восстановительные процессы и реакции имеют большое значение в формировании генетических профилей почв и их плодородия. Устойчивая восстановительная обстановка при избыточном увлажнении (анаэробиоз) замедляет разложение растительных остатков, обусловливая развитие болотного процесса и накопление торфа. При уровне ОВП от +250 мВ и ниже накапливаются восстановленные соединения железа, марганца, ртути в количествах, токсичных для растений. Анаэробиоз способствует появлению в почвах сероводорода, соды, этилена, фосфина, угнетающих рост и развитие растений. При затрудненной аэрации (воздухообмене) и возникновении восстановительных условий в почвах развивается процесс денитрификации. С ним связаны основные потери азота из почвы в виде оксидов азота, молекулярного азота и аммиака.

При смене восстановительных условий окислительными происходит сегрегация соединений оксидов железа и марганца и образование железисто-марганцевых конкреций, ортштейнов, бобовин и пр. При резко окислительной обстановке ухудшается питательный режим почвы. При ОВП от +700 до +750 мВ падает подвижность железа и марганца, они становятся труднодоступными для растений, что может привести к их гибели. При ОВП от +550 до +600 мВ в почвах активно развивается процесс нитрификации, в ходе которой аммиак окисляется до нитритов и нитратов.

Регулирование окислительно-восстановительных состояний почвы включает агротехнические и агромелиоративные приемы, направленные на создание оптимальных условий аэрации, водного и микробиологического режимов. К ним относятся:

1. Агротехнические приемы по борьбе с поверхностным избыточным увлажнением – создание мощного пахотного слоя, улучшение его структуры, поддержание благоприятной плотности и пористости, планировка поверхности почвы, рыхление подпахотного горизонта, отвод поверхностных вод путем устройства водоотводных борозд, кротование и другое.

2. Осушительные мелиорации, направленные на радикальное улучшение водно-воздушного режима. При этом особое значение приобретает установление оптимальной нормы осушения, т. е. понижение уровня грунтовых вод до глубины, обеспечивающей достаточную аэрацию корнеобитаемого слоя и в то же время сохраняющей возможность поддерживать его влажность на уровне, близком к НВ, не только за счет атмосферного увлажнения, но и за счет капиллярной каймы грунтовых вод. Норма осушения колеблется в зависимости от свойств почв и возделываемых культур.

На переувлажненных тяжелых минеральных почвах эффективное регулирование водно-воздушного и окислительно-восстановительного режимов достигают путем сочетания закрытого дренажа с возделыванием культур на гребнях или в сочетании с узко загонной вспашкой.

3. Оросительные мелиорации помимо создания оптимального водного режима способствуют ослаблению в почве избыточно интенсивных окислительных процессов, а это сопровождается некоторым (в допустимых пределах) понижением величин Eh.

4. Все приемы регулирования органического вещества касаются и ОВ-состояния почвы, поскольку органическое вещество оказывает значительное влияние на развитие ОВ-процессов. При возделывании культуры затопляемого риса для нормализации восстановительных процессов широко используют мобильные формы органического вещества (навоз, рыбные удобрения, запашка сидеритов).

Источник