Успей приобщиться

«Но он сказал ему в ответ: господин! оставь её и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом: не принесёт ли плода» (Лк. 13:8–9).

Эта притча выражает глубину милосердия и долготерпения Творца. Смоковница, не приносящая плода уже третий год – это мы.

Если бы мы могли иметь хотя бы песчинку такого терпения к своим ближним! А ведь через них Господь посылает ежедневно уроки, которыми не пользуемся, вразумляет, наводит на путь правый, с которого мы постоянно сворачиваем.

Тогда, когда самый терпеливый потерял бы терпение, – и тут ещё Господь терпит нас, даёт повод за поводом раскаяться, обратиться, опомниться на пути к погибели.

Вспомни, как часто ты злоупотреблял Его милосердием. Обещал и о том забывал, и Им пренебрегал.

Уже наступило время, когда пора внимать голосу Господа. Постараться этот последний срок, который даётся на исправление, не просрочить как раньше.

Господь терпит, Он никогда не отказывает, и в последний час не отвергает обращающегося к Нему.

Успей обратиться, успей приобщиться к свету на пороге ожидающей мир сей тьмы.

Другие статьи в литературном дневнике:

- 31.07.2020. Зачем молиться

- 30.07.2020. Не имеющий правды имеет ложь

- 29.07.2020. Помни и не забывай

- 28.07.2020. Выслушаем сущность всего

- 27.07.2020. Итак, станьте

- 26.07.2020. Блаженны нищие духом

- 25.07.2020. Принять веру как власть

- 24.07.2020. Никогда не унываем

- 23.07.2020. Не бывает счастья в одиночку

- 22.07.2020. Живая вода может иметь горький вкус

- 21.07.2020. Ощутишь и не оставишь никогда

- 20.07.2020. Осознай своё место и своё дело

- 19.07.2020. Осознай своё место и своё дело

- 18.07.2020. Прикосновение к спасению

- 17.07.2020. Успей приобщиться

- 16.07.2020. Сухарь и чашка воды для счастья

- 15.07.2020. Не оставайся в одиночестве

- 14.07.2020. Единственный верный путь любить

- 13.07.2020. Что не может постичь человеческий разум

- 12.07.2020. Зачем отвергать себя?

- 11.07.2020. Делай что можешь и тогда ты будешь

- 10.07.2020. Услышь этот голос

- 09.07.2020. Выйди в свет

- 08.07.2020. Слепой, возьми поводыря

- 07.07.2020. Кому доверить дорогое

- 06.07.2020. Да будет всё с любовью!

- 05.07.2020. Кто отвалит камень

- 04.07.2020. Если тебе мало, вноси и вкладывай!

- 03.07.2020. И даст тебе мир

- 02.07.2020. Великое начинается с малого

- 01.07.2020. Мудрое сердце и исчисление дней

Портал Проза.ру предоставляет авторам возможность свободной публикации своих литературных произведений в сети Интернет на основании пользовательского договора. Все авторские права на произведения принадлежат авторам и охраняются законом. Перепечатка произведений возможна только с согласия его автора, к которому вы можете обратиться на его авторской странице. Ответственность за тексты произведений авторы несут самостоятельно на основании правил публикации и российского законодательства. Вы также можете посмотреть более подробную информацию о портале и связаться с администрацией.

Ежедневная аудитория портала Проза.ру – порядка 100 тысяч посетителей, которые в общей сумме просматривают более полумиллиона страниц по данным счетчика посещаемости, который расположен справа от этого текста. В каждой графе указано по две цифры: количество просмотров и количество посетителей.

© Все права принадлежат авторам, 2000-2021 Портал работает под эгидой Российского союза писателей 18+

Источник

Толкования Священного Писания

Содержание

Толкования на Лк. 13:6

Прп. Исидор Пелусиот

И сказал сию притчу: некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу, и пришел искать плода на ней, и не нашел

Евангельская смоковница есть человечество; Домовладыка — Бог и Отец; Виноградарь — Сын Божий, пришедший возделать и очистить виноград наш. О смоковнице, которую Домовладыка повелевает посещи, как бесплодную, говорит Он: остави ю и се лето (8). Если не исправили людей закон и Пророки, и не принесли люди плодов покаяния, то пусть орошены будут Моим учением, Моими страданиями, тогда, может быть, сотворят плод благопокорности, аще ли же ни, во грядущее посечещи ю (9), в другом, нескончаемом веке отлучив от части праведных Твоих.

Письма. Книга I.

Блж. Феофилакт Болгарский

Ст. 6-9 И сказал сию притчу: некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу, и пришел искать плода на ней, и не нашел; и сказал виноградарю: вот, я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу; сруби ее: на что она и землю занимает? Но он сказал ему в ответ: господин! оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом, — не принесет ли плода; если же нет, то в следующий год срубишь ее

Согласно с ходом речи приводит притчу сию. Перед этим Он сказал: если вы не покаетесь то погибнете. Теперь, кстати присовокупляет притчу сию. Смоковница есть народ иудейский, производящий одни только горькие листья, а плодов не приносящий. Стоял он в винограднике Божием, то есть в церкви иудейской. Домовладыка — Христос — приходил и искал (в иудеях) плода веры и добрых дел, но не нашел. Приходил Он по три срока: раз — через Моисея, в другой — через пророков, а в третий — Сам лично. Наконец, поскольку, несмотря на все это, иудеи не покаялись, Христос отсек их от любви Божией. Ибо они уже не называются народом Господним и людьми святыми, но вместо их введены язычники, могущие приносить плод (Мф. 21, 43). — Под смоковницей можно разуметь и все человечество: под домовладыкой — Бога Отца; под виноградарем — Сына Божия, явившегося во плоти для того, чтоб приложить попечение и очистить наш виноградник. Христос не позволяет срубить эту смоковницу как бесплодную, говоря Отцу: «оставь ее и на этот год». Если (люди) не улучшились чрез Закон и пророков и не принесли плода покаяния, то Я еще напою их Своим учением и страданиями, и, может быть, они принесут плод благопокорности. Если ж смоковница не принесет плода, то после срубишь ее, отвергнув их от участи праведных. По три раза Бог искал плода в роде нашем (человеческом), и (трижды) он не дал: в первый раз, когда мы преступили заповедь в раю (Быт. 3); в другой, когда во время законодательства слили тельца (Исх. 32) и славу Бога променяли «на изображение вола, ядущего траву» (Пс. 105, 20); в третий, когда испрашивали (на распятие) Спасителя и Господа, говоря: нет у нас царя, кроме кесаря (Ин. 19, 15). — И каждый из нас в частности есть смоковница, посаженная в винограднике Божием, то есть в Церкви или, просто сказать, в здешнем мире. Бог приходит искать плода, и если находит тебя бесплодным, повелевает тебя исторгнуть из здешней жизни. Но виноградарь может пощадить. Кто же этот виноградарь? Или Ангел хранитель каждого, или и сам человек. Ибо каждый сам для себя есть виноградарь. Часто, подвергшись смертной болезни или иным опасностям, мы говорим: Господи! Оставь и на этот год, и мы покаемся. Ибо это означает окопать и обложить навозом. Душа окапывается, когда она оттрясает с себя пыль житейских забот и делается легкой. Она облагается навозом, то есть теплотой жизни бесславной и всеми презираемой. Ибо когда кто для спасения души оставляет славу и решается на жизнь бесславную, тогда это называется обложить душу навозом, чтобы она принесла плод. Если принесем плод, то хорошо; а если нет, то Господь не оставит уже нас в Своем винограднике, но исторгает из здешнего мира, чтобы мы не занимали напрасно места. И кто видит грешника долго живущим, тот сам портится и делается хуже, и таким образом оказывается, что грешник сам не приносит плода, да препятствует другому, который мог бы принести плод. Если же он будет исторгнут из здешней жизни, то видевшие посечение его, может быть, придут в чувство, переменятся и плод принесут. — Говорится, что домохозяин приходил к смоковнице по три года, может быть, потому, что нам даны три Закона, через кои Господь к нам приходит, именно: естественный, Моисеев и духовный. Нам следовало приносить плод и при руководстве естественного закона, ибо природа сама по себе научает должному. Но поскольку Господь нашел естественный закон бездейственным в нас, то в помощь естественному Он дал Моисеев Закон. Когда же и сей оказался бесполезным по нашему нерадению, Он дал Закон духовный. Итак, чьей души не улучшат эти три закона, кто не может улучшиться, несмотря на долголетие и человеколюбие, тот уже не оставляется на дальнейшее время, поскольку Бог не может обманываться отсрочками. — Разумей, пожалуй, под тремя годами и три состояния возрастов: отрочество, или юность, которая считается до восемнадцати лет, мужество и состояние тех, кои начинают уже седеть. Поэтому, если мы и на старости, в этот третий год, не принесем плодов и если нам еще попущено будет жить, чтобы обложить себя навозом, чрез восприятие бесславной жизни ради Христа, а мы и опять солжем, тогда Господь уже не пощадит нас, но срубит, чтобы мы не занимали землю напрасно и притом с вредом для других. И это изъяснение мне кажется более близким к предлежащей цели.

Прот. Иоанн Бухарев

глаголаше же сию притчу: смоковницу имяше некий в винограде своем всаждену: и прииде ищя плода на ней, и не обрете

Глаголаше (сказал) сию притчу. Что такое притча, (чит. в объясн. 4 ст. 8 гл.) Смоковница, это – дерево, на котором растут плоды – смоквы, или винные ягоды. Притчу о смоковнице Господь высказал после того, как Он вел беседу по поводу двух случившихся несчастий – избиения галилеян царем Пилатом и погибели восемнадцати человек вследствие падения Силоамской башни (ст. 1-й и дал.), и по поводу которых Он предсказал бедствия, ожидающие целый Еврейский народ и вообще всякого, в случае, если не покаются, не исправятся. В притче Господь высказывает ту же самую мысль. Тут указывается и причина, по которой Господь долго терпит к людям грешным. В притче под смоковницею разумеется вообще Еврейский народ, в частности всякий человек. Под хозяином – Бог Отец; под виноградником – мир; под виноградарем – Спаситель мира.

Толкование на Евангелие от Луки.

Лопухин А.П.

Ст. 6-9 И сказал сию притчу: некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу, и пришел искать плода на ней, и не нашел; и сказал виноградарю: вот, я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу; сруби ее: на что она и землю занимает? Но он сказал ему в ответ: господин! оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом, – не принесет ли плода; если же нет, то в следующий год срубишь ее

Чтобы показать, как необходимо теперь покаяние для иудейского народа, Господь говорит притчу о бесплодной смоковнице, от которой хозяин виноградника пока все еще ждет плода, но – такой вывод должно сделать из сказанного – скоро его терпение может истощиться, и он ее срубит.

«И сказал» – сказал, обращаясь к толпам народа, стоявшим около Него (Лк.12:44).

«В винограднике… смоковницу». В Палестине на хлебных полях и виноградниках везде, где допускает почва, растут смоковницы и яблони (Тренч, с. 295).

«Третий год прихожу…» Точнее: «три года прошло уже с тех пор, как стал я приходить:» (τρία έτη, ἀφ́ οὗ…).

«На что она и землю занимает?» Земля в Палестине очень дорога, раз она предоставляет возможность делать на ней посадки плодовых деревьев. «Занимает» – точнее: вынимает силу из земли – влагу (καταργεῖ).

«Окопаю ее и обложу навозом» – это уже крайние меры для того, чтобы сделать смоковницу плодородной (так и теперь поступают с апельсиновыми деревьями на юге Италии, – Тренч, с. 300).

«Не принесет ли плода; если же нет, то в следующий год срубишь ее». Перевод этот не совсем ясен. Почему оказавшуюся неплодной смоковницу нужно срубить только «в следующий год»? Ведь хозяин заявил виноградарю, что она напрасно истощает почву значит, от нее нужно избавиться именно тотчас же после последней и окончательной попытки сделать ее плодородной. Дожидаться еще год – нет никакого основания. Поэтому лучше принять здесь чтение, установленное Тишендорфом: «Может быть, она принесет плод в следующий год? (κἂν μὲν ποιήσῃ καρπόν εἰς τὸ μέλλον) Если же нет, срубишь ее». До следующего же года нужно дожидаться потому, что смоковницу в текущем году только еще будут удобрять.

Притчей о бесплодной смоковнице Господь хотел показать иудеям, что Его выступление как Мессии – это последняя попытка, которую делает Бог с целью призвать иудейский народ к покаянию, а после неудачи этой попытки для народа ничего более не остается, как ожидать себе скорого конца. Но кроме этого, прямого смысла притчи, она имеет и таинственный. Именно бесплодная смоковница означает «всякий» народ и «всякое» государство и церковь, которые не осуществляют своего, данного им от Бога назначения и которые поэтому должны быть удалены со своего места (ср. Откр.2:5 обращение к Ангелу Ефесской церкви: «сдвину светильник твой с места его, если не покаешься»). Затем в ходатайстве виноградаря за смоковницу отцы Церкви видели ходатайство Христа за грешников или ходатайство Церкви за мир, или праведных членов Церкви – за неправедных. Что касается упоминаемых в притче «трех лет», то одни толкователи видели здесь обозначение трех периодов домостроительства Божественного – закона, пророков и Христа, другие – указание на трехлетнее служение Христа. Но все эти толкования не имеют основания в самой притче, детали которой, как и всякой притчи вообще, не нуждаются в изъяснении: важно только оттенить главную мысль притчи, а эта мысль вполне ясна всякому.

Источник

Бесплодная смоковница: Может ли у Бога кончиться терпение?

Приблизительное время чтения: 13 мин.

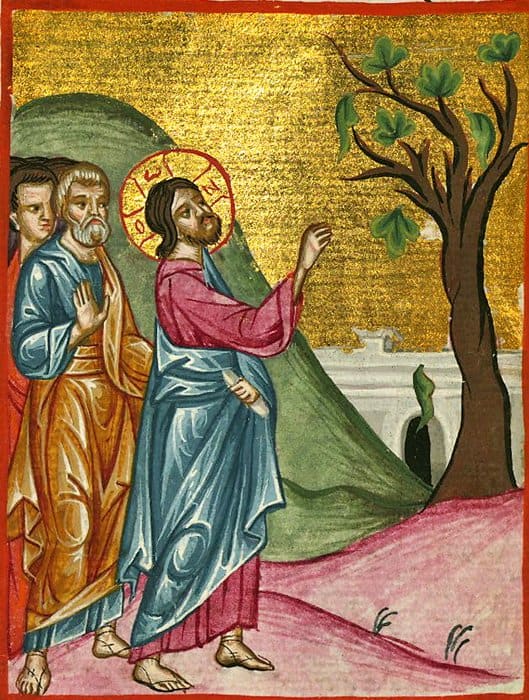

Притча о бесплодной смоковнице:

Некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу, и пришел искать плода на ней, и не нашел; и сказал виноградарю: вот, я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу; сруби ее: на что она и землю занимает?

Но он сказал ему в ответ: господин! оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом, — не принесет ли плода; если же нет, то в следующий год срубишь ее.

Это одна из самых известных и в то же время непонятных для неподготовленного читателя притч Христа. Зачем Он вдруг просит садовника не рубить смоковницу, которая стала совсем бесполезной? И если спасает ее, то почему только на год, а потом — пусть садовник уничтожит дерево? Разве справедливо даровать спасение, а потом, словно бы «по звонку будильника», отобрать этот дар?

Чем справедливость Бога отличается от справедливости человека?

Небольшая притча о бесплодной смоковнице является частью поучения, произнесенного после того, как Иисусу рассказали о Галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их (Лк 13:1). Об этом инциденте неизвестно из других источников: Иосиф Флавий, описавший историю взаимоотношений Пилата с иудеями и галилеянами достаточно подробно, о нем умалчивает. Однако Иосиф описывает другой эпизод, касающийся мятежа самарян:

Также и самаряне не удержались от возмущения. Их смутил некий лживый человек, который легко во всем влиял на народ. Он побудил их собраться к нему на гору Гаризим, которую они считают особенно священною. Тут он стал уверять пришедших [отовсюду] самарян, что покажет им зарытые здесь священные сосуды Моисея. Самаряне вооружились, поверив этой басне, и расположились в деревушке Тирафане. Тут к ним примкнули новые пришельцы, чтобы возможно большею толпою подняться на гору. Однако Пилат предупредил это, выслав вперед отряды всадников и пехоты, которые, неожиданно напав на собравшихся в деревушке, часть из них перебили, а часть обратили в бегство. При этом они захватили также многих в плен, Пилат же распорядился казнить влиятельнейших и наиболее выдающихся из этих пленных и беглецов. (Иосиф Флавий. Иудейские древности 18, 4, 1. С. 765–766)

Некоторые исследователи считают, что в Евангелии от Луки упомянут этот инцидент, но самаряне по ошибке названы галилеянами. Однако в таком случае Евангелист был бы повинен не только в смешении галилеян с самарянами, но еще и в анахронизме: Иосиф говорит об этом инциденте уже после упоминания о казни Иисуса Христа. Произошел он в 35 году по Р. Х., и в результате его Пилат был отозван в Рим. Кроме того, Иосиф не упоминает ни о каких жертвоприношениях, о которых говорится у Луки.

Еще одна история, рассказанная Иосифом Флавием, рассматривается как возможный прототип для повествования Луки. Это история у Иосифа предшествует упоминанию о казни Иисуса Христа и, следовательно, произошла при Его жизни:

Затем Пилат соорудил водопровод в Иерусалиме. На это он употребил деньги святилища. Водопровод питался ключами, находившимися на расстоянии двухсот стадий от города. Однако население воспротивилось этому, и много десятков тысяч иудеев собралось около рабочих, занятых сооружением водопровода, и стало громко требовать, чтобы наместник оставил свой план.

Как то обыкновенно бывает в таких случаях, некоторые из них позволили себе при этом оскорбить Пилата ругательствами. Последний распорядился переодеть значительное число солдат, дал им дубины, которые они должны были спрятать под платьем, и велел им окружить толпу со всех сторон.

Толпа, в свою очередь, получила приказание разойтись. Но так как она продолжала поносить его, то он подал воинам условный знак, и солдаты принялись за дело гораздо более рьяно, чем то было желательно самому Пилату. Работая дубинами, они одинаково поражали как шумевших мятежников, так и совершенно невинных людей.

Иудеи, однако, продолжали держаться стойко; но так как они были безоружны, а противники их вооружены, то многие из них тут и пали мертвыми, а многие ушли, покрытые ранами. Таким образом было подавлено возмущение (Иосиф Флавий. Иудейские древности 18, 3, 2. С. 763).

Однако эта история имеет еще меньше общего с упоминанием о галилеянах у Луки, чем рассказ о мятеже самарян. Можно предположить, что в ситуации общей нестабильности и постоянного сопротивления жителей оккупированных областей римским властям подобные инциденты возникали неоднократно, и упомянутый Лукой — один из многочисленных подобного рода случаев. То, что о нем не упоминает Флавий, вовсе не означает, что он не имел место в действительности. Образ Пилата как жестокого римского префекта, не останавливающегося перед пролитием крови и не уважающего то, что для иудеев является священным, вполне соответствует его описанию у Иосифа Флавия.

Выражение которых кровь Пилат смешал с жертвами их указывает на то, что описанный у Луки эпизод произошел в то время, когда галилеяне приносили жертвы. Заклание жертвенных животных происходило в храме Иерусалимском. Речь, следовательно, идет о группе паломников из Галилеи, которые пришли в Иерусалим для того, чтобы принести жертвы, и там во время жертвоприношения по каким-то причинам были умерщвлены воинами Пилата. Их кровь смешалась с кровью жертвенных животных. Очевидно, что инцидент произошел незадолго до того, как о нем рассказали Иисусу: история преподнесена Ему как свежая новость.

Евангелист ничего не говорит о том, кем были люди, поведавшие Иисусу о происшествии. Судя по упоминанию о том, что они «пришли», вероятно, что они либо были очевидцами события, либо пришли оттуда, где слышали об этой новости от ее очевидцев. Возможно, пришедшие были из числа книжников и фарисеев, которые хотели увидеть, как Иисус отреагирует на новость. Вероятно, от Него ожидали, что Он либо осудит поступок Пилата, либо даст какое-то объяснение произошедшему исходя из общепринятого представления о Божественной справедливости.

Иисус, однако, не дает никакой оценки действиям префекта. Что же касается Божественной справедливости, то Он показывает, что она не может измеряться мерками человеческой справедливости, основанной на принципе адекватного воздаяния: между конкретным грехом и конкретным воздаянием нет прямого соответствия (Léon-Dufour X. Life and Death in the New Testament. The Teachings of Jesus and Paul. San Francisco, 1986. P. 7). От этой мысли, выраженной в форме вопроса, Иисус переходит к главной теме Своей проповеди. Мы помним, что Его проповедь началась с призыва к покаянию (Мф 4:17; Мк 1:15). Рассказ о безвременной гибели галилеян становится для Него поводом, чтобы вновь призвать к покаянию тех, кто остается в живых:

Думаете ли вы, что эти Галилеяне были грешнее всех Галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но, если не покаетесь, все так же погибнете. Или думаете ли, что те восемнадцать человек, на которых упала башня Силоамская и побила их, виновнее были всех, живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но, если не покаетесь, все так же погибнете (Лк 13:2–5).

Силоамская башня: смерть не настигает только самых грешных

История с падением Силоамской башни — еще один инцидент, о котором ничего не известно из других источников. Возможно, эта башня была частью фортификационных сооружений, ограждавших Иерусалим, например, одной из башен, составлявших часть его древних стен. Согласно Иосифу Флавию, город был обнесен тройной стеной. Наиболее древняя из стен «была труднопобедима вследствие окружавших ее пропастей и возвышавшегося над последними холма, на котором она была построена». Она начиналась «на севере у так называемой Гипиковой башни. и оканчивалась у западной галереи храма». В другую сторону она шла с того же пункта, проходила мимо Силоамского источника и оканчивалась у восточной галереи святилища (Иосиф Флавий. Иудейская война 5, 4, 1–2. С. 1109–1110).

Очевидно, одна из башен этой стены, находившаяся вблизи Силоамского источника и купальни, о которой упоминается в Евангелии от Иоанна (Ин 9:7, 11), обрушилась и стала причиной гибели восемнадцати человек. Опять же, событие, вероятно, произошло незадолго до того, как о нем упомянул Иисус.

Оба события — смерть галилеян и смерть восемнадцати человек под обломками башни — служат для Иисуса поводом для напоминания о покаянии и о том, что смерть подстерегает каждого человека. При этом Иисус опровергает распространенное мнение, что внезапная смерть или смерть в результате несчастного случая является наказанием за грехи. Погибшие, говорит Он, не были более грешными, чем оставшиеся в живых. Но их гибель должна стать предостережением для людей, не приносящих плоды покаяния.

Бесплодная смоковница: еще год, чтобы измениться

От этой мысли Иисус переходит к притче о бесплодной смоковнице, которая на первый взгляд может показаться не связанной с тем, что ей предшествовало.

Связь притчи с тем, что ей предшествовало, косвенная. Галилеяне остались в живых потому, что Бог дал им время на покаяние. Именно долготерпение Божие становится сюжетом притчи о бесплодной смоковнице.

Обычай сажать смоковницу в винограднике был широко распространен в древности. Плиний в «Естественной истории» пишет: «Тень смоковничных деревьев легка, хотя и широка, поэтому нечего возразить против посадки их в виноградниках» (Плиний. Естественная история 17, 89. С. 201). Уход за смоковницей предполагал использование навоза в качестве удобрения (Плиний. Естественная история 17, 256. С. 228). Корни смоковницы мотыжили, особенно весной, с целью увеличения урожайности (Плиний. Естественная история 17, 263. С. 229). Именно эти действия обещает произвести виноградарь, прося господина сохранить смоковницу еще на один год.

Как правило, смоковницу сажали в виноградники не для того, чтобы она приносила плод, а для того, чтобы виноградная лоза могла обвиться вокруг ее ствола. В этом смысле справедливы вопрошания исследователей относительно причин, по которым смоковница, не приносившая плод, должна была быть удалена из виноградника (Hedrick C. W. Many Things in Parables: Jesus and His Modern Critics. Louisville, 2004. P. 86–87). Эти вопрошания, однако, не имеют отношения к сюжету притчи.

Некоторые ученые усматривают связь между притчей и чудом проклятия смоковницы, поскольку и в том, и в другом случае смоковница не приносит плода (Мф 21:18–22; Мк 11:12–14; 20–24). Можно также усмотреть связь между притчей и поучениями Иоанна Крестителя и Иисуса о том, что всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь (Мф 3:10; 7:19; Лк 3:9).

Отсутствие у человека достойного плода покаяния (Мф 3:8) могло бы послужить поводом к наказанию, подобно тому, как были наказаны внезапной смертью галилеяне и погибшие под обломками Силоамской башни. Но Бог проявляет терпение: он не срубает бесплодную смоковницу даже после трех лет ожидания, но дает ей возможность расти еще один год.

Кто заступится за обреченного человека?

Как правило, в притчах, где в числе действующих лиц имеется царь, или господин, или хозяин, он символизирует Бога. Данная притча не исключение. Однако помимо хозяина в притче присутствует еще одно лицо — виноградарь, ходатайствующий за смоковницу и обещающий потрудиться, чтобы она наконец начала приносить плоды. Кто этот ходатай?

Ветхий Завет изобилует примерами, когда человек ходатайствует перед Богом о людях, прося Бога проявить к ним долготерпение. Авраам ходатайствовал о жителях Содома, вопрошая: Неужели Ты погубишь праведного с нечестивым. Не может быть, чтобы Ты поступил так. не может быть от Тебя! Судия всей земли поступит ли неправосудно? И далее спрашивает, погубит ли Бог Содом, если в городе останется хотя бы пятьдесят, сорок пять, сорок, тридцать, двадцать или десять праведников (Быт 18:22–33). Диалог напоминает торг: Авраам постепенно снижает количество праведников, и Бог в ответ обещает не истребить город даже ради десяти праведников.

Представленное здесь понимание Божественного правосудия отличается от того, которое вытекает из поучения Иисуса в Евангелии от Луки. Авраам исходит из того, что внезапная смерть является наказанием за грехи и что праведники должны быть спасены от нее. Иисус же говорит об обратном: жертвы репрессий или несчастного случая не были более грешны, чем те, кто остались в живых. Божественное правосудие действует иначе, чем то представляется людям. Бог оставляет в живых не только праведников, но и грешников, чтобы дать им возможность принести покаяние и изменить жизнь (подобно тому, как Он оставляет расти плевелы вместе с пшеницей до времени жатвы).

Еще одним примером ходатайства перед Богом за народ был Моисей. В то время, как он находился на Синае, народ изготовил золотого тельца и начал поклоняться ему. Об этом Бог сказал Моисею: Я вижу народ сей, и вот, народ он жестоковыйный; итак оставь Меня, да воспламенится гнев Мой на них, и истреблю их, и произведу многочисленный народ от тебя. Но Моисей начал прекословить Богу, напоминать Ему об обетованиях, которые Он дал Аврааму, Исааку и Иакову. И Бог отменил зло, о котором сказал, что наведет его на народ Свой (Исх 32:1–14). Моисей сам свершил правосудие, как он понимал его, и от меча сынов Левииных погибло около трех тысяч человек (Исх 32:25–28). После этого он вернулся к Богу и сказал: Народ сей сделал великий грех. прости им грех их, а если нет, то изгладь и меня из книги Твоей, в которую Ты вписал. На этот раз Бог остался неумолим: Того, кто согрешил предо Мною, изглажу из книги Моей. И поразил народ за сделанного тельца (Исх 32:31–35).

Образы ветхозаветных праведников, ходатайствовавших за народ, служат прообразами того ходатая пред Отцем, Иисуса Христа, праведника, Который есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира (1 Ин 2:1–2). Он, как пребывающий вечно, имеет и священство непреходящее, посему и может всегда спасать приходящих чрез Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них (Евр 7:24–25). Подобно Моисею, просившему изгладить его из книги жизни, Иисус принес Свою жизнь в жертву за людей: Он умер, но и воскрес: Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас (Рим 8:34).

Именно в таком ключе понимали притчу древние толкователи. Согласно Исидору Пелусиоту, хозяин виноградника — это Бог, виноградарь — Сын Божий, смоковница — народ Израильский или все человечество. Закон и пророки не смогли исправить людей и заставить их принести плоды. Сын Божий Своим учением и Своими страданиями должен привести их к покаянию. Если же этого не произойдет, в вечной жизни они будут отсечены от части праведных (Исидор Пелусиот. Письма 1, 312 (PG 78, 364). Рус. пер.: С. 181).

В свете новозаветного представления об Иисусе Христе как ходатае перед Богом не только за избранный народ, но и за весь мир, следует понимать слова виноградаря, обращенные к хозяину. Даже если терпение Бога Отца исчерпалось, Сын Божий готов выступать посредником между Ним и грешными людьми. Это вносит полный переворот в представление о божественном правосудии. Отныне даже у бесплодной смоковницы появляется ходатай в лице доброго виноградаря, который готов ее окапывать и удобрять, «не принесет ли плода».

Неужели Бог дает нам только год на исправление?

Учение Иисуса разбивает сразу несколько стереотипов, характерных для ветхозаветного представления о том, как строятся взаимоотношения между Богом и людьми: а) за грехи одного человека или группы людей Бог может наказать большее число людей или даже целый народ; б) внезапная смерть постигает грешников в наказание за грехи, а праведники должны быть от нее избавлены; в) смерть невинных людей умилостивляет Бога (как это было в случае с сынами Левииными, пролившими кровь своих братьев по приказу Моисея).

В то же время притча о бесплодной смоковнице показывает, что долготерпение Божие не безгранично: рано или поздно человек должен будет дать отчет о своих делах, о плодах, которые он принес или не принес. Время ожидания этих плодов в притче соответствует тому дополнительному году, который получает бесплодная смоковница. Если и этот год, в течение которого виноградарь будет ухаживать за ней особым образом, не поможет ей принести плоды, она будет срублена.

Год, отпущенный смоковнице, — это весь промежуток времени между Первым и Вторым Пришествием Сына Божия. В течение этого времени Сын Божий через созданную им на земле Церковь будет вести людей по пути покаяния, проявляя по отношению к ним милость и долготерпение:

Покаяние есть врачевство, истребляющее грех; оно есть дар небесный, чудесная сила, благодатию побеждающая силу законов, почему оно ни блудника не отвергает, ни прелюбодея не отгоняет, ни пьяницы не отвращается, ни идолослужителем не гнушается, ни поносителя не отметает, ни хулителя не гонит, ни гордеца, но всех изменяет.

Когда Бог долготерпит грешникам, то имеет двоякую спасительную цель: с одной стороны Он ищет чрез покаяние спасения им самим, а с другой — предуготовляет благодеяние для их потомков, которые будут успевать в добродетели.

Бог, повторю опять, долготерпит, чтобы и сам грешник покаялся, и своим потомкам не заключил пути ко спасению, потому что, хотя сам грешник и остается нераскаянным, Бог часто щадит корень, чтобы сохранить плоды, часто же. исправляет и самый корень; а когда последний подвергается окончательной порче, то Бог отсрочивает наказание, ожидая, чтобы другие спаслись чрез покаяние (Иоанн Златоуст. Беседы о покаянии 7 (PG 49, 323–324). Рус. пер.: С. 359).

Долготерпение Божие не имеет пределов. Однако по отношению к человечеству оно действует во временных рамках человеческой истории, а по отношению к каждому конкретному человеку — в пределах его жизни. Однако окончательный итог жизни каждого человека зависит не только от Бога. В значительной степени он зависит от воли и выбора человека — от того, последует ли он за Ним, захочет ли исполнять Его волю и жить по Его заповедям.

Заголовок, анонс статьи и подзаголовки даны редакцией

Это фрагмент из новой книги митрополита Волоколамского Илариона — четвертого тома из шеститомной серии «Иисус Христос. Жизнь и учение». Четвертый том серии посвящен притчам Христа.

Читайте также

Чудо разрушения. За что Христос проклял смоковницу?

На заставке фрагмент фото mlhradio/flickr/CC BY-NC 2.0

Источник