Возделывание почвы

Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. — С.-Пб.: Брокгауз-Ефрон . 1890—1907 .

Смотреть что такое «Возделывание почвы» в других словарях:

Почвы Курортного района Санкт-Петербурга — Содержание 1 Почвы Курортного района Санкт Петербурга 1.1 Фотогалерея … Википедия

Система нулевой обработки почвы — Система нулевой обработки почвы, также известная как No Till, современная система земледелия, при которой почва не обрабатывается, а ее поверхность укрывается специально измельчёнными остатками растений мульчей. Поскольку верхний слой … Википедия

подготовка почвы — ▲ обработка ↑ почва возделывание почвы. возделывать (# землю). разделывать. обрабатывать. предпосевная обработка. пахота. пахарь. пахать. вспашка. вспахивать. распашка. распахивать. пропахать. запахать. перепашка. перепахать. поднимать. плугарь.… … Идеографический словарь русского языка

СССР. Почвы — Общие особенности почвенного покрова Изменчивость в пространстве и во времени факторов почвообразования (климата, рельефа, материнской породы, растительности и др.), а вследствие этого различная история развития почвенного… … Большая советская энциклопедия

Нагревание и охлаждение почвы — Единственным источником теплоты, получаемой почвой, важным в практическом отношении, являются солнечные лучи. Другие возможные источники внутренняя теплота земного шара и физико химич. процессы, происходящие в почве, не оказывают на температуру… … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

Овёс посевной — ? Овёс посевной Научная классификация … Википедия

Червивость растений — Среди различных паразитов, вызывающих у растений и животных всевозможные болезненные явления, довольно значительную роль играют черви (Vermes), причем из последних особенно вредоносными оказываются нематоды (Nematodes), составляющие один из… … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

Семейство шиншилловые — (Chinchillidae)* * Небольшое семейство кавиоморфных грызунов, включающее 3 рода и 6 видов. Лишь в последнее время стали лучше известны представители этого маленького семейства американских животных, шкуры которых уже с древних… … Жизнь животных

Сирия — (2Цар.8:12 ).Слово Сирия означается в Еврейском тексте словом Арам (см. это слово). В обширнейшем значении слова, Сирия простиралась от Средиземного моря и р. Кидна до Евфрата и от г.Тавр на севере до Аравии и до границ Египта на ю. Она… … Библия. Ветхий и Новый заветы. Синодальный перевод. Библейская энциклопедия арх. Никифора.

Астрология — мнимая наука, пытавшаяся предсказывать будущее отдельных личностей и человечества из наблюдений над положением светил на небе. Почти у всех народов, достигших некоторой степени научного знания о небе, мы встречаем А. как необходимую переходную… … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

Источник

Понятие культуры, её формы и разновидности. Наука и образование

Список вопросов теста

Вопрос 1

Это слово пришло к нам из латинского языка. Оно переводится как «обработка, возделывание почвы». То есть — это всё, что было выращено человеком в саду, а не само проросло в поле, то есть то, чего нет в дикой природе.

Варианты ответов

- культура

- развитие

- прогресс

- просвещение

- развитие

Вопрос 2

Принято выделять следующие функции культуры:

Варианты ответов

- Культура делает человека. Усвоение культуры человеком способствует самосовершенствованию и саморазвитию личности.

- Позволяет людям приспособиться к различным природным условиям.

- Создаёт условия для распознавания значимого и незначительного в жизни.

- Формирует определённые правила и нормы, регулирующие поведение (специфическая культурная программа, определяющая возможности ориентации человека в социокультурном пространстве).

- Обеспечивает взаимодействие между людьми, способствует процессам интеграции культур.

- Способствует сплочению людей на основе единых норм и ценностей.

- Обеспечивает накопление, хранение, систематизацию и передачу информации.

- Усвоение культуры обеспечивает условия для её воспроизводства (стимулирует активность людей по созданию ими чего-то принципиально нового на основе накопленного культурно-исторического опыта).

- Формирует знания и умения по объяснению сущности знаков и символов, в которых сохраняется культура.

Вопрос 3

Это не только познавательная деятельность, но и социальный институт со своей структурой и функциями.

Варианты ответов

- учение

- мировоззрение

- воззрение

- культура

- наука

Вопрос 4

Принято выделять следующие особенности научного познания:

Варианты ответов

- Объективность получаемого знания.

- Рациональность знаний (непротиворечивость, доказательность, системность).

- Проверяемость получаемого знания.

- Развитость понятийного аппарата.

- Использование специальных способов и методов познавательной деятельности.

- Высокий уровень обобщения знаний.

- Выявление объективных фактов и связей.

Вопрос 5

Какому термину соответствует следующее определение.

Способ передачи новым поколениям людей накопленных знаний, опыта, всего того, что составляет духовную культуру общества. Образование включает в себя обучение, воспитание и профессиональную подготовку.

Вопрос 6

Как социальный институт наука выполняет и ряд функций в современном обществе:

Варианты ответов

- Познавательная функция (познавательно-объяснительная). Наука открывает объективные факты и законы, вырабатывает убедительные объяснения, почему мир или отдельные его части развиваются так или иначе.

- Мировоззренческая функция (культурно-мировоззренческая). Разработка и совершенствование научной картины мира, на основе которой может формироваться определённое мировоззрение.

- Производственная функция (технико-технологическая). Активно влияет на развитие экономики — повышение эффективности производства, новые виды сырья и новые технологии.

- Социальная функция. Предлагает модели и методы социального развития и управления обществом.

- Прогностическая функция. Предлагает возможные модели развития тех или иных процессов.

Вопрос 7

Какому термину соответствует следующее определение.

Это системно организованное знание, позволяющее объяснять и предсказывать события, явления, процессы.

Вопрос 8

В развитии современного образования наблюдаются следующие тенденции:

Варианты ответов

- Демократизация системы образования — доступность для всех слоёв, обязательность общего образования для детей.

- Рост продолжительности образования связан с новым уровнем развития общества, когда к профессиональной деятельности в большинстве сфер можно приступить только усвоив некие общие культурные ценности, специальные дисциплины, необходимые для конкретной профессии.

- Непрерывность образования — человек не может получить знания на всю оставшуюся жизнь.

- Гуманизация образования — содействие развитию личности каждого обучаемого, создание наиболее комфортных условий обучения.

- Гуманитаризация образования — увеличение времени на изучение общественных наук, потому что жизнь общества очень сложна и для того, чтобы чувствовать себя полноценным членом общества, надо уметь ориентироваться во всех его сферах: в политике, экономике, культуре, отношениях с людьми и так далее.

- Интернационализация процесса образования — сближение систем образования разных стран.

- Компьютеризация (информатизация) образования — использование компьютера и компьютерных технологий.

Вопрос 9

Научное предположение, догадка, выдвигаемая для объяснения какого-либо явления

Вопрос 10

Также можно выделить ещё ряд разновидностей культуры:

Источник

Понятие культуры, её формы и разновидности. Наука и образование

Урок 5. Подготовка к ЕГЭ по обществознанию

В данный момент вы не можете посмотреть или раздать видеоурок ученикам

Чтобы получить доступ к этому и другим видеоурокам комплекта, вам нужно добавить его в личный кабинет, приобрев в каталоге.

Получите невероятные возможности

Конспект урока «Понятие культуры, её формы и разновидности. Наука и образование»

Слово «культура» пришло к нам из латинского языка. Оно переводится как «обработка, возделывание почвы». То есть культура – это всё, что было выращено человеком в саду, а не само проросло в поле, то есть то, чего нет в дикой природе.

В повседневной жизни термин «культура» часто связан с представлениями о дворцах и музеях, театрах и библиотеках. Порой мы употребляем такие выражения, как «культурный человек», «культурно себя вести». Это тоже связано со словом «культура».

На вопрос о том, кого можно назвать культурным человеком, в различные исторические эпохи отвечали по-разному. Например, в Древней Греции культурным называли человека, который был воспитан в традициях своего народа, ставший его частью. У греков даже существовал специальный термин для обозначения такого воспитания – «пайдейя».

В Древнем Риме главной задачей культуры стало воспитание достойного «человека-гражданина», гражданских качеств, патриота своей страны.

В средневековой Европе культура связывалась в первую очередь с обладанием христианским мировоззрением. Культурным человеком признавали того, кто изучил основы религии, разбирается в них и ведёт себя в соответствии с основами вероучения.

И только представители эпохи Просвещения подошли вплотную к современному пониманию термина «культурный человек». Для них – это просвещённый, образованный и обладающий научными знаниями человек.

В современном мире термин «культура» в самом широком смысле слова – это «вторая природа» – всё, что создано людьми: то что не существовало в природе никогда до человека и не появилось бы, если бы его не было; комплекс результатов их активной творческой деятельности во всех сферах общественной жизни, а также формы, принципы и способы этой деятельности.

В узком смысле слова «культура» – это духовные ценности, созданные человечеством.

Существует два подхода к пониманию культуры: антропологический и ценностный.

Суть антропологического подхода состоит в том, что под культурой понимается вся совокупность результатов человеческой деятельности, мир сотворённых людьми вещей, противостоящий природе.

Ценностный подход заключается в том, что под культурой понимают совокупность лучших, наиболее значительных творений человека, то есть речь идёт не обо всём что было создано человеком, а только о то, что может считаться ценностью.

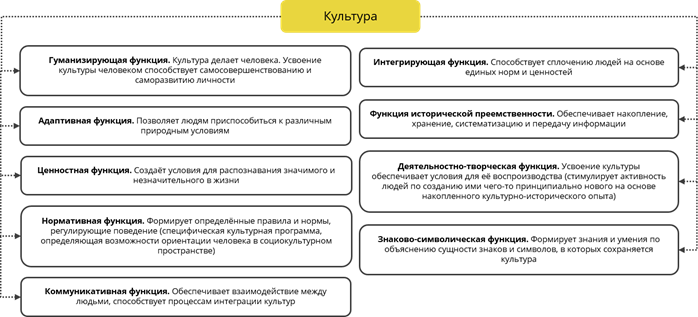

Культура может быть рассмотрена и с позиций выявлений тех функций, которые она выполняет в обществе.

Принято выделять следующие функции культуры:

· Гуманизирующая функция. Культура делает человека. Усвоение культуры человеком способствует самосовершенствованию и саморазвитию личности.

· Адаптивная функция. Позволяет людям приспособиться к различным природным условиям.

· Ценностная функция. Создаёт условия для распознавания значимого и незначительного в жизни.

· Нормативная функция. Формирует определённые правила и нормы, регулирующие поведение (специфическая культурная программа, определяющая возможности ориентации человека в социокультурном пространстве).

· Коммуникативная функция. Обеспечивает взаимодействие между людьми, способствует процессам интеграции культур.

· Интегрирующая функция. Способствует сплочению людей на основе единых норм и ценностей.

· Функция исторической преемственности. Обеспечивает накопление, хранение, систематизацию и передачу информации.

· Деятельностно-творческая функция. Усвоение культуры обеспечивает условия для её воспроизводства (стимулирует активность людей по созданию ими чего-то принципиально нового на основе накопленного культурно-исторического опыта).

· Знаково-символическая функция. Формирует знания и умения по объяснению сущности знаков и символов, в которых сохраняется культура.

Говоря о культуре, мы имеем в виду культуру всего общества. Конечно, «культуры вообще», как и «общества вообще», в действительности не бывает – общество сложно структурировано, состоит из различных групп и слоёв, чьи культурные запросы и проявления различны, поэтому принято выделять различные виды и формы культуры.

Условно культуру можно разделить на материальную и духовную.

· Материальная культура – это производство и освоение предметов материального мира, изменение физической природы человека.

· Духовная культура – это духовные ценности и творческая деятельность по их производству: наука, искусство, религия, мораль, право и так далее.

Очень важно понимать, что деление на материальную и духовную культуру является условным. Например, промышленный робот – это явление материальной или духовной культуры? С одной стороны – это орудие труда, с помощью которого человек может создавать необходимые для себя блага, то есть материальная культура. Но с другой стороны, его появление было бы невозможным без прорыва в науке, ведь робота нужно было придумать, разработать, написать программу для его работы и так далее, а ведь всё это уже сфера духовной культуры.

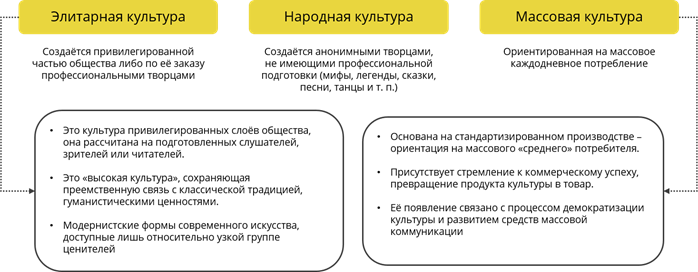

Принято выделять следующие формы культуры: элитарная, народная и массовая.

· Элитарная культура создаётся привилегированной частью общества либо по её заказу профессиональными творцами.

o Это культура привилегированных слоёв общества, она рассчитана на подготовленных слушателей, зрителей или читателей.

o Это «высокая культура», сохраняющая преемственную связь с классической традицией, гуманистическими ценностями.

o Модернистские формы современного искусства, доступные лишь относительно узкой группе ценителей.

· Народная культура создаётся анонимными творцами, не имеющими профессиональной подготовки (мифы, легенды, сказки, песни, танцы и тому подобное).

· Массовая культура – ориентированная на массовое каждодневное потребление.

o Основана на стандартизированном производстве – ориентация на массового «среднего» потребителя.

o Присутствует стремление к коммерческому успеху, превращение продукта культуры в товар.

o Её появление связано с процессом демократизации культуры и развитием средств массовой коммуникации.

Также можно выделить ещё ряд разновидностей культуры:

· Доминирующая культура – совокупность ценностей, верований, традиций и обычаев, которыми руководствуется большинство членов общества.

· Субкультура – система норм и ценностей, отличающих отдельную социальную группу от большей части общества. Например: байкеры, геймеры, косплееры, диггеры и сталкеры, исторические реконструкторы и так далее.

· Контркультура – субкультура, которая не просто отличается от доминирующей культуры, но и противостоит ей. Например – хиппи. Расцвет этого движения пришёлся на конец 1960-х — начало 1970-х годов. Первоначально хиппи выступали против пуританской морали и некоторых церквей, а также пропагандировали стремление вернуться к природной чистоте через любовь и пацифизм. Один из самых известных лозунгов хиппи: «Make love, not war!» (мэйк лав, нот во), что означает: «Любите, а не воюйте!».

· Антикультура – нетерпимая, злобная критика любой культуры; варварство, вандализм.

Неотъемлемой частью духовной культуры является наука – это специализированная познавательная деятельность, направленная на получение объективно истинных, системно организованных и обоснованных знаний о мире.

Говоря о науке, принято выделять две основные её формы: фундаментальная и прикладная наука.

· Фундаментальная наука – это научные исследования, результатом которых становится открытие законов природы, создание теорий и концепций.

· Прикладная наука – это опытно-конструкторские изыскания, воплощение теоретических знаний в технику и технологии.

Например, биология – это фундаментальная наука о живых существах и их взаимодействии со средой, а селекция – это прикладная наука о методах создания новых и улучшения существующих пород животных и сортов растений.

По объекту изучения можно выделить естественные, социальные и гуманитарные (общественные) науки.

Результатом научной деятельности являются теории. Теория – это системно организованное знание, позволяющее объяснять и предсказывать события, явления, процессы.

Теория позволяет проникать вглубь объекта, то есть:

· описать его строение и структуру (характер связей между образующими его элементами);

· объяснить механизм его функционирования и развития;

· предсказать возможные изменения состояний предмета или процесса.

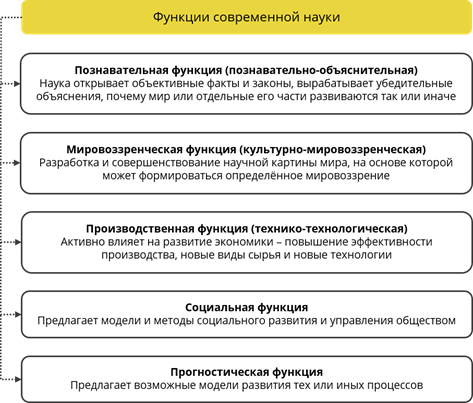

Наука – это не только познавательная деятельность, но и социальный институт со своей структурой и функциями.

Как социальный институт наука выполняет и ряд функций в современном обществе:

· Познавательная функция (познавательно-объяснительная). Наука открывает объективные факты и законы, вырабатывает убедительные объяснения, почему мир или отдельные его части развиваются так или иначе.

· Мировоззренческая функция (культурно-мировоззренческая). Разработка и совершенствование научной картины мира, на основе которой может формироваться определённое мировоззрение.

· Производственная функция (технико-технологическая). Активно влияет на развитие экономики – повышение эффективности производства, новые виды сырья и новые технологии.

· Социальная функция. Предлагает модели и методы социального развития и управления обществом.

· Прогностическая функция. Предлагает возможные модели развития тех или иных процессов.

Принято выделять следующие особенности научного познания:

· объективность получаемого знания;

· рациональность знаний (непротиворечивость, доказательность, системность);

· проверяемость получаемого знания;

· развитость понятийного аппарата;

· использование специальных способов и методов познавательной деятельности;

· высокий уровень обобщения знаний.

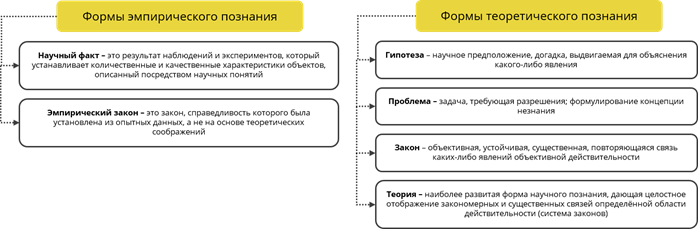

Различают два уровня научного познания – эмпирический и теоретический.

Эмпирический уровень – это выявление объективных фактов и связей между ними. Например, нагревая воду, мы поставили перед собой задачу узнать, какие изменения произойдут с водой, если она будет долго греться. В итоге своих наблюдений мы установим научный факт, что при нагревании воды до температуры кипения она начинает менять своё агрегатное состояние – из жидкости превращается в пар.

А вот когда мы зададим себе вопрос, а от чего зависит температура кипения воды, почему одни жидкости превращаются в газ при одной температуре, а другие при другой, что вообще происходит внутри жидкости, почему она превращается в газ и так далее, то перейдём на теоретический уровень. То есть теоретический уровень – это выявление фундаментальных закономерностей, обнаружение внутренних связей и закономерностей.

К формам эмпирического познания принято относить:

· Научный факт – это результат наблюдений и экспериментов, который устанавливает количественные и качественные характеристики объектов, описанный посредством научных понятий.

· Эмпирический закон – это закон, справедливость которого была установлена из опытных данных, а не на основе теоретических соображений.

К формам теоретического познания относятся:

· Гипотеза – научное предположение, догадка, выдвигаемая для объяснения какого-либо явления.

· Проблема – задача, требующая разрешения; формулирование концепции незнания.

· Закон – объективная, устойчивая, существенная, повторяющаяся связь каких-либо явлений объективной действительности.

· Теория – наиболее развитая форма научного познания, дающая целостное отображение закономерных и существенных связей определённой области действительности (система законов).

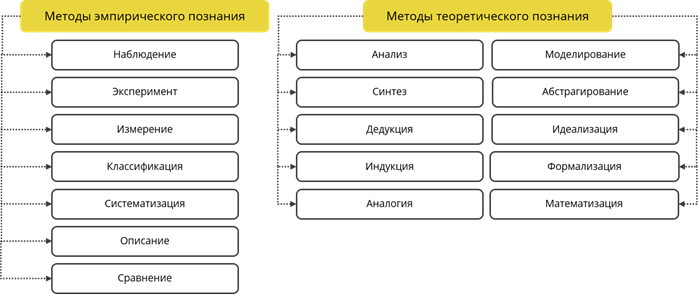

Эмпирическому и теоретическому уровням познания соответствуют определённые методы.

Методы эмпирического познания – это наблюдение (целенаправленное), эксперимент, измерение, классификация, систематизация, описание, сравнение.

Методы теоретического познания – это анализ, синтез, дедукция, индукция, аналогия, моделирование, абстрагирование, идеализация, формализация, математизация.

С понятиями культуры и науки неразрывно связано понятие образования. Именно в процессе образования человек осваивает культурные ценности. Содержание образования черпается и непрерывно пополняется из культурного наследия различных стран и народов, из разных отраслей постоянно развивающейся науки, а также из жизни и практики человека.

Образование – это способ передачи новым поколениям людей накопленных знаний, опыта, всего того, что составляет духовную культуру общества. Образование включает в себя обучение, воспитание и профессиональную подготовку.

Выделяют следующие функции образования:

· Экономическая функция: формирование социально-профессиональной структуры общества.

· Социальная функция: социализация личности, важнейший канал социальной мобильности.

· Культурная функция: использование ранее накопленной культуры в целях воспитания индивида, развития его творческих способностей.

·

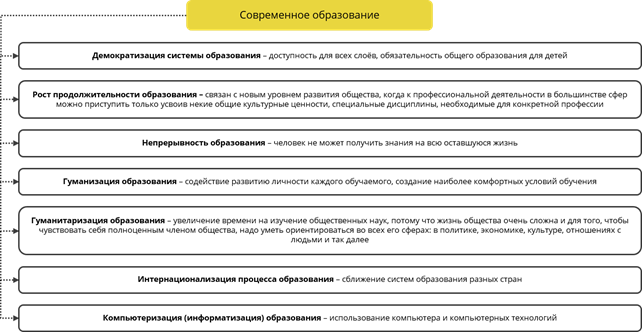

В развитии современного образования наблюдаются следующие тенденции:

· Демократизация системы образования – доступность для всех слоёв, обязательность общего образования для детей.

· Рост продолжительности образования связан с новым уровнем развития общества, когда к профессиональной деятельности в большинстве сфер можно приступить только усвоив некие общие культурные ценности, специальные дисциплины, необходимые для конкретной профессии.

· Непрерывность образования – человек не может получить знания на всю оставшуюся жизнь.

· Гуманизация образования – содействие развитию личности каждого обучаемого, создание наиболее комфортных условий обучения.

· Гуманитаризация образования – увеличение времени на изучение общественных наук, потому что жизнь общества очень сложна и для того, чтобы чувствовать себя полноценным членом общества, надо уметь ориентироваться во всех его сферах: в политике, экономике, культуре, отношениях с людьми и так далее.

· Интернационализация процесса образования – сближение систем образования разных стран.

· Компьютеризация (информатизация) образования – использование компьютера и компьютерных технологий.

В конце нашего занятия попробуйте ответить на следующие вопросы.

1. Что такое культура, каковы её формы и разновидности?

Источник