ОПЕРАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ ПОД ОСНОВНУЮ ОБРАБОТКУ ПОЧВЫ

Общие понятия. Внесение удобрений под основную обработку почвы повышенными дозами рассматривают как основную, применительно к которой излагается данная операционная технология. Цели основного внесения удобрений — обеспечение растений элементами питания в течение всего вегетационного периода и улучшение физико-механических свойств самой почвы, включая ее структуру. Наибольшее положительное влияние на структуру почвы оказывают органические удобрения, поэтому потребность в них постоянно будет возрастать независимо от количества вносимых минеральных удобрений.

К органическим удобрениям относятся навоз (твердый, жидкий и полужидкий), торф, компосты, а также заделываемая в почву растительная масса.

Минеральные удобрения также подразделяют на твердые (гранулированные и пылевидные) и жидкие (аммиачная вода, безводный аммиак).

Последующие задачи операционной технологии будут рассмотрены на примере наиболее распространенных твердых органических и минеральных удобрений при сплошном (разбросном) способе их внесения.

Полученные при этом общие методы решения будут справедливы и для других видов удобрений. Кроме сплошного способа применяют также припосевное внесение удобрений вместе с семенами при посеве и посадке сельскохозяйственных культур, а также подкормку растений в определенных фазах их развития. Дозы внесения удобрений зависят от вида удобрений, почвенно-климатических условий, а также от возделываемых сельскохозяйственных культур, под которые их вносят. Органические и минеральные удобрения чаще вносят в дозах 10. 60 т/га и 0,1. 1,5 т/га соответственно. Однако возможны и более высокие дозы внесения — примерно до 100 и 2 т/га соответственно.

Агротехнические требования. В качестве основных агротехнических требований в операционных технологических картах указывают конкретные дозы внесения удобрений из приведенных ранее, а также допустимое отклонение от заданной дозы внесения до ±10 %; неравномерность распределения удобрений по поверхности поля до ±25 % и перекрытие предыдущего прохода по ширине захвата—до 5 %.

Подготовка агрегатов. В соответствии с операционной технологией она предусматривает обоснование состава и скоростного режима агрегатов изложенными ранее методами, а также проведение соответствующих настроечных и регулировочных работ, включая настройку на заданную норму внесения удобрений. Агрегаты для сплошного внесения органических и минеральных удобрений являются одномашинными. При этом каждый разбрасыватель удобрений практически агрегатируют с трактором одной и той же марки.

В связи с этим основная задача заключается в выборе наиболее эффективного варианта агрегата, отвечающего наиболее полно требованиям ресурсосбережения и высокой производительности в заданных условиях. Целесообразно в качестве основного показателя ресурсосбережения при этом учитывать приведенные затраты.

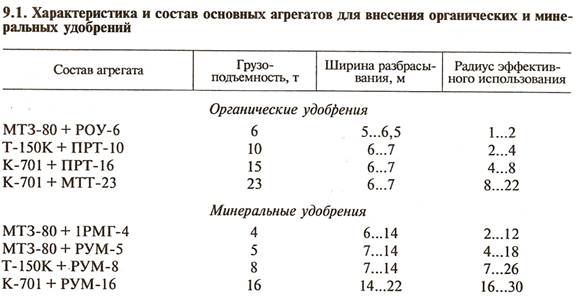

Агрегаты, отвечающие изложенным требованиям, приближенно можно выбрать из таблицы 9.1, в которой приведены наиболее распространенные составы агрегатов для сплошного внесения органических и минеральных удобрений, их основные технические характеристики, а также эффективные расстояния перевозки удобрений до поля или радиусы перевозки, наиболее полно удовлетворяющих требованиям ресурсосбережения по приведенным затратам и высокой производительности.

Меньшие значения радиусов эффективного использования соответствуют более высоким дозам внесения удобрений и наоборот. Приведенные в таблице 2.2 данные с достаточной точностью могут быть использованы при всех возможных длинах гона и группах дорог.

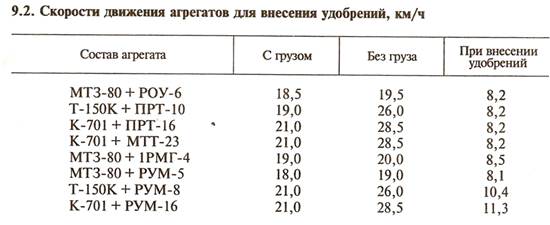

Для разбрасывателей удобрений различают три скорости движения: скорость движения с грузом vг при переезде до поля, рабочая скорость при внесении удобрений v и скорость обратного движения vx без груза.

Усредненные нормативные значения указанных скоростей для дорог второй группы, которые являются наиболее распространенными в сельском хозяйстве, приведены в таблице 9.2.

Настройка разбрасывателей на требуемую дозу внесения удобрений и другие регулировочные работы, связанные с подготовкой агрегатов, проводят по правилам, излагаемым в соответствующих дисциплинах по тракторам и сельскохозяйственным машинам.

Подготовка поля для работы разбрасывателей органических и минеральных удобрений в соответствии с общими правилами операционной технологии предусматривает удаление препятствии, включая копны соломы и другие остатки непродуктивной части урожая, и соответствующую подготовку участка. Все рассматриваемые агрегаты в процессе разбрасывания удобрений движутся челночным способом, поэтому разбивать поле на загоны не требуется. Необходимо определить только ширину поворотной полосы в соответствии с данными и согласовать длину гона с грузоподъемностью разбрасывателя Qг.н в соответствии с формулами (8.5). (8.7), подставив вместо Ωбρбγб значение Qг.н в тоннах, а вместо U — дозу внесения удобрений в т/га.

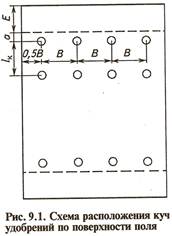

Если органические удобрения вносят в две фазы с использованием роторного разбрасывателя типа РУН-15А, навешиваемого на трактор типа ДТ-75М, то одной из основных операций подготовки поля является правильное расположение куч удобрений по поверхности поля в зависимости от их массы, обеспечивающее требуемую дозу внесения.

Схема такого расположения куч удобрений по поверхности поля показана на рисунке 9.1. Ширину поворотной полосы Е рассчитывают по данным таблиц. Первый ряд куч располагают на расстоянии а = 2. 3 м от внутренней границы поворотной полосы.

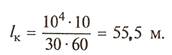

От края поля или загона по длине гона первый ряд куч располагают на расстоянии b=0,5В, а расстояние между рядами примерно равно ширине разбрасывания В, которая для РУН-15Б составляет примерно В — 30 м. Расстояние между кучами lк И масса кучи зависят от дозы внесения удобрений, и их вычисляют по формулам:

Значение QK обычно соответствует грузоподъёмности Qг.н транспортного средства, которое используют для перевозки удобрений. Например, для разбрасывателя ПРТ-10 при Qг.н = 10 т, доза внесения U= 60 т/га и В = 30 м получим:

Рабочая скорость агрегата ДТ-75М + РУН-15Б составляет 3. 7 км/ч.

Организация работы агрегатов предусматривает: выбор рациональной технологической схемы внесения удобрений; определение общего требуемого числа основных и вспомогательных агрегатов; расчет состава транспортно-технологических комплексов и обоснование режима взаимосвязанной работы агрегатов; обеспечение необходимых видов обслуживания агрегатов и механизаторов.

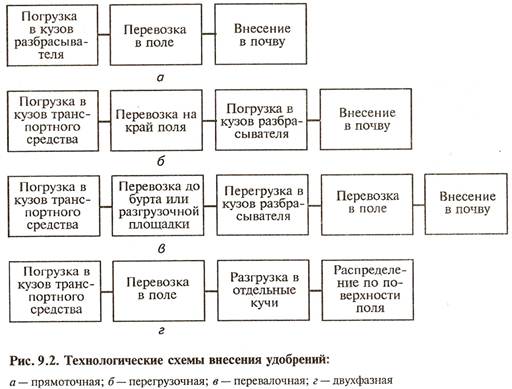

В зависимости от наличия техники в хозяйстве, расстояния перевозки и дозы внесения удобрений различают следующие технологические схемы внесения удобрений: прямоточную, перегрузочную, перевалочную и двухфазную (рис. 9.2).

Первые три технологические схемы (прямоточная, перегрузочная, перевалочная) при наличии соответствующей системы машин принципиально применимы при внесении как органических, так и минеральных удобрений. Однако для применения перегрузочной технологии требуются специальные самосвальные транспортные средства с предварительным подъемом кузова на соответствующую высоту (типа автомобиля-самосвала ГАЗ-САЭ-3508). Для использования обычных самосвальных транспортных средств, наоборот, необходимы низкорамные разбрасыватели удобрений. С учетом указанных особенностей перегрузочная технология внесения удобрений не находит широкого применения в хозяйствах, особенно при внесении органических удобрений.

Для использования перевалочной технологии при внесении минеральных удобрений требуются специальные крытые перегрузочные площадки.

Двухфазную технологическую схему применяют только при внесении органических удобрений.

Таким образом, в хозяйственных условиях с учетом изложенных особенностей наибольшее распространение получили прямоточная технология для внесения как органических, так и минеральных удобрений, а также перевалочная и двухфазная технологии — для внесения органических удобрений. Для погрузки твердых органических удобрений наиболее часто используют погрузчики типа ПЭ-0,8Б, ПЭА-1,0, ПФП-1,2, TЛ-3A и другие с производительностью более 60 т/ч, а для погрузки минеральных удобрений — ПЭ-0,8Б, ПФП-1,2, ПФ-0,75. Перевозят и вносят удобрения в почву по прямоточной технологии агрегатами, приведенными в таблицах 9.1 и 9.2.

Для перевозки органических удобрений по перевалочной и двухфазной технологическим схемам используют автомобили-самосвалы, тракторные прицепы, а также и сами разбрасыватели со снятыми барабанами.

При внесении минеральных удобрений по перегрузочной технологической схеме, как указано ранее, используют автомобили-самосвалы типа ГАЗ-САЭ-3508, грузоподъемность которых должна быть равна грузоподъемности разбрасывателя удобрений.

Общее требуемое число основных агрегатов-разбрасывателей удобрений рассчитывают по формуле (8.8), если производительность Wm определяют в га/ч, а если в т/ч, то общую удобряемую площадь F∑ умножают на соответствующую дозу внесения удобрений U, т/га.

Вспомогательными агрегатами при прямоточной технологической схеме внесения удобрений являются погрузчики, общее число которых n∑ вычисляют по формуле (8.12). По этой же формуле определяют число погрузчиков и транспортных средств при перегрузочной, перевалочной и двухфазной технологических схемах внесения удобрений. Если удобрения вносят по перевалочной и двухфазной технологическим схемам с разрывом технологической цепи по времени, то н^ первом участке (погрузка и перевозка удобрений) за основные следует условно принимать транспортные агрегаты, в соответствии с формулой (8.10), а за вспомогательные — погрузчики. Затем на втором участке технологической цепи основными будут разбрасыватели удобрений.

Состав транспортно-технологического комплекса при внесении удобрений в основном определяется числом разбрасывателей удобрений или транспортных средств, обслуживаемых одним погрузчиком, которое находят по формуле (8.18), подразумевая под tц.п — продолжительность цикла разбрасывателя или транспортного средства, а под tm — продолжительность одной погрузки. Для разбрасывателя удобрений под tпр следует подразумевать время одного опорожнения кузова, включая холостые повороты, а для транспортных средств — время разгрузки.

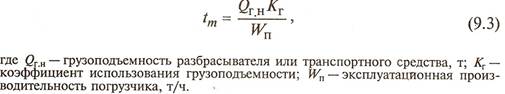

При отсутствии более точных хронометражных данных продолжительность одной погрузки, ч, можно вычислить по формуле

Минеральные удобрения и большую часть органических удобрений относят к грузам первого класса, для которых принимают Кг = 1.

Контроль качества работы агрегатов для сплошного внесения органических и минеральных удобрений сводится к проверке соответствия фактических показателей качества работы предъявляемым агротехническим требованиям. При этом пользуются методом оценки качества работы в баллах.

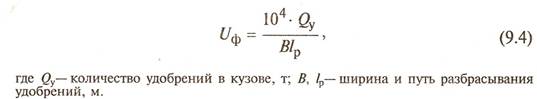

Основной показатель качества работы разбрасывателей в полевых условиях — заданная доза внесения удобрений, которую необходимо соблюдать. Для этого в кузов разбрасывателя грузят определенное контрольное количество удобрений и после рабочего хода до опорожнения кузова рассчитывают фактическую дозу внесения удобрений, т/га, по формуле:

Если Uф отклоняется более чем на 10 % от нормативного значения, то проводят соответствующую настройку. Неравномерность распределения удобрений по поверхности поля определяют путем взвешивания количества удобрений на 1 м 2 по ходу и поперек хода агрегатов, предварительно расставив по полю целлофановые коврики.

Отклонению от заданной дозы внесения органических и минеральных удобрений на 5, 10 % и более соответствуют баллы 3, 2, 1, а неравномерности распределения удобрений на 15, 25 % и более соответствуют баллы 3, 2, 1. Отсутствию огрехов соответствует 3 балла, а наличию — 0.

Охрана труда и техника безопасности предусматривают проведение необходимых мероприятий по обеспечению безопасной работы как механизаторов, так и самих машин и агрегатов, поскольку органические и особенно минеральные удобрения являются веществами повышенной вредности.

Отдельные виды минеральных удобрений при соприкосновении с другими веществами становятся пожаро- и взрывоопасными. Например, бумажные мешки из-под аммиачной селитры воспламеняются под воздействием солнечных лучей. Хранение той же аммиачной селитры с торфом, соломой, опилками и другими органическими материалами может стать причиной взрыва. Остатки органических и минеральных удобрений на механизмах и деталях разбрасывателей вызывают интенсивную коррозию и последующее увеличение числа аварийных поломок. Повышенные дозы удобрений, особенно минеральных, оказывают отрицательное воздействие на окружающую среду.

С учетом указанных особенностей необходимо в операционных картах давать четкие указания по правилам безопасной работы на агрегатах по внесению органических и минеральных удобрений.

Источник

Технология внесения органических минеральных и пылевидных удобрений

В данной статье мы рассмотрим технологию механизированных процессов внесения различных удобрений в почву. И первое с чего начнем – агротехнических требований.

Все удобрения вносят в пределах установленной нормы, при этом их необходимо распределить по всей поверхности поля или вдоль рядка как можно равномернее и тем самым заделывают в почву на требуемую глубину.

Любое отклонение от фактической нормы внесения удобрений допускается не более ± 10%. Также следует учесть,что неравномерность распределения удобрений по всей ширине разбрасывания не должна быть более следующих значений: при внесении туковыми сеялками ±15%, разбрасывателями ±25%, при разбрасывании навоза —25…30%. Прерывистость валков в момент разброса органических удобрений из куч допускается не более 1,5 м. Огрехи между смежными проходами агрегата не допускаются, а перекрытие не должно превышать 6% ширины захвата агрегата.

Время между заделкой и разбрасыванием минеральных удобрений не должно быть более 12 ч. При этом разрыв по времени в промежутке разбрасывания и заделки органических удобрений не более двух ч.

Технологические схемы организации работ

Применяют следующие схемы внесения удобрений, всего их четыри основных.

Прямоточная: предусматривает погрузку в разбрасыватель на складе, транспортировку и внесение.

Перегрузочная: характеризуется тем, что удобрения грузят в транспортные средства, перевозят на поле, перегружают их в разбрасыватели или туковые сеялки, которыми вносят в почву.

Перевалочная: заключается в погрузке удобрений в транспортные средства, перевозке на поле, выгрузке у мест заправки или временного хранения, затем — погрузке в разбрасыватели или туковые сеялки и внесении в почву.

Разбрасывание удобрений из куч: при этом способе вывозят удобрения на поле, располагают их кучами, а затем разбрасывают роторными разбрасывателями.

Технология внесения органических удобрений

Рассмотрим способы движения, подготовку поля и контроль качества работы.

Способы движения и подготовка поля. Если расстояние от навозохранилища или буртов до места внесения не более 3 км, то применяют прямоточную схему. Разбрасыватели типа ПРТ-10 и ПРТ-16 загружают удобрениями с помощью одноковшового экскаватора ЭО-2515, погрузчиков ПФП-1,2 и ПЭ-0,8Б. При разбрасывании удобрений агрегаты движутся по полю челночным способом. Рекомендуемые скорости движения —10…12 км/ч.

Для внесения роторными разбрасывателями РУН-15Б органические удобрения раскладывают на поле в шахматном порядке в кучи массой не более 3 т. Расстояние между рядами должно равняться ширине захвата валкователя-разбрасывателя, а расстояние между самими кучами в рядах определяется в зависимости от нормы внесения удобрений. Рекомендуется работать со скоростью 6…8 км/ч.

Как контролировать качество работы

Качество внесения органических удобрений определяется по двум критериям: отклонению дозы внесения от заданной и неравномерность распределения удобрений по площади поля.

Первое проверяют следующим образом. В кузов разбрасывателя необходимо загрузить нужное количество удобрений, разбрасывают их и замеряют удобренную площадь.

Второе определяют замером расстояния между следов колес смежных проходов.

Технология внесения сыпучих минеральных удобрений

Также рассмотрим способы движения, подготовку поля и контроль качества работы. Способы движения, подготовка поля и агрегата. Сыпучие минеральные удобрения вносят в основном по двум схемам: прямоточной и перегрузочной. Первую схему целесообразно применять при размерах участков свыше 6 га и расстоянии от склада до поля менее 4 км. Второй схемой пользуются при площади внесения также свыше 6 га, но при расстоянии от склада до поля свыше 4 км.

Перед внесением удобрений поле разбивают на несколько загонов, отбивают поворотные полосы, провешивают линии первого прохода агрегата и определяют места заправки.

Линию первого прохода необходимо провешивать вдоль края поля на нужном расстоянии, которое равно половине ширины захвата самого агрегата. Для односеялочных агрегатов и кузовных центробежных дисковых разбрасывателей рационален челночный способ движения. На полях с малой длиной гона, а также для широкозахватных агрегатов (три- четыре сеялки) применяют гоновый способ движения с бес петле вы ми поворотами.

При плохо выровненной поверхности поля и слабом ветре движение агрегата выбирают в направлении вспашки, а при хорошей выровненности — перпендикулярно направлению ветра.

Подготовка агрегата заключается в проверке технического состояния ходовых систем и рабочих органов разбрасывателей и регулировке дозы внесения удобрений.

Контроль качества работы. После двух-трех проходов агрегата проверяют фактическую норму разбрасывания минеральных удобрений двумя способами. По известной массе контрольной навески удобрений определяют путь или для известного пути (длины гона) находят массу контрольной навески. Если контрольная навеска высевается до проверки или остается в ящике (кузове) после прохождения заданного пути, то соответственно уточняют регулировку.

Равномерность и симметричность разбрасывания по ширине захвата, а также отсутствие огрехов определяют визуально при проходе поля по диагонали.

Технология внесения пылевидных удобрений

Для внесения пылевидных удобрений (известь, гипс) применяют технологические схемы и систему машин, исключающие разгрузку удобрений на землю. Схему внесения выбирают с учетом влажности почвы, рельефа поля и расстояния перевозки. На равнинных полях в сухое время года и при расстоянии перевозки до 10 км применяют прямоточную схему с использованием автомобильных и тракторных разбрасывателей.

На влажных почвах или на холмистом рельефе, а также при расстоянии от склада до поля более 10 км работают по перегрузочной схеме. В этом случае удобрения перевозят автомобильными разбрасывателями или цементовозами, которые перегружают их в тракторные разбрасыватели для последующего внесения в почву. При внесении используют челночный способ движения агрегата с петлевым поворотом. Направление движения выбирают перпендикулярно направлению ветра. Качество определяют по тем же показателям, что и при внесении непылевидных минеральных удобрений.

Источник