Чернозем — сообщение доклад (3, 4, 6, 8 класс)

Чернозем — это не только тип почв, который богат гумусом, имеет темный цвет и зернистую структуру, а также благодаря высокой плодородности активно используется в сельском хозяйстве. Этот природный ресурс является одним из самых крупных хранилищ углерода в мире, домом почти для трети живых организмов и подлежит восстановлению, ведь для образования 1 см почвы необходимо более 1000 лет.

Формирование описываемого типа почв происходит под многолетней травянистой растительностью в таких природных зонах, как степь и лесостепь, находящихся в условиях умеренно-континентального типа климата.

Благодаря зернистой структуре черноземы характеризуются отличной аэропроходимостью, а также содержанием гумуса до 15 %. Также, в почве накапливаются и закрепляются в виде минеральных соединений органического происхождения такие важные для питания растений элементы, как азот, железо, фосфор и прочие. Кроме того, содержание кальция варьируется от 70 до 90 %, что в свою очередь, обеспечивает нейтральные реакции.

В зависимости от места образования, мощности гумусового слоя и процентного отношения гумуса к чернозему, описываемый тип почв имеет несколько градаций.

Современная классификация выделяет 5 подтипов чернозема – выщелоченный, оподзоленный, обыкновенный, южный и типичный.

Выщелоченные черноземы образовываются в степях под злаками и разнотравьем. Широколиственные леса, богатые травяной растительностью, служат местом образования оподзоленных черноземов. Обыкновенный чернозем формируется в степях с разнотравьем, расположенных в северных областях. Южный чернозем можно встретить в южных частях степи, богатой типчаково-ковыльной растительностью. Покровные и лессовидные суглинки, покрытые злаками и разнотравьем, служат местом формирования типичных черноземов.

По глубине залегания гумуса (мощности гумусового слоя) выделяют 4 группы – маломощные (менее 0,4 м), среднемощные (от 0,4 до 0,8 м), мощные (от 1,2 до 0,8 м) и сверхмощные (более 1,2 м).

Классификация чернозема по процентному содержанию гумуса выделяет 5 групп, для который свойственна своя окраска почвы. Тучная или сильногумусная почва имеет более 9 % гумуса и окрашена в насыщенный черный цвет. Среднегумусные почвы окрашены в черный цвет и процент гумуса варьируется от 6 до 9. Темно-серый цвет характерен для малогумусной почвы с содержанием гумуса от 4 до 6 %. Слабогумусные почвы окрашены в серый цвет, содержания гумуса в этих почвах составляет менее 4%. Микрогумусные почвы содержат менее 2% гумуса и окрашены в светло-серый цвет.

Вариант 2

Под степными ландшафтами Евразии, Северной Америки (прерии) и Южной Америки (пампа) располагаются черноземные почвы, обладающие высоким качеством плодородия. Эти они обязаны наличию гумуса, сформированного из остатков растительного покрова.

Условия почвообразования.

Умеренный климатический пояс характеризуется годовыми температурами до +7 0 С, при годовом количестве осадков от 300 до 600 мм.

Растительный покров представлен преимущественно злаковыми культурами травянистой формы жизни. В верхнем почвенном слое происходит разложение растительных остатков под воздействием климатических условий и бактерий. Помимо органики в почве формируются неорганические вещества: азот, фосфор, сера и железо. Почвенный горизонт приобретает черный цвет.

Профиль:

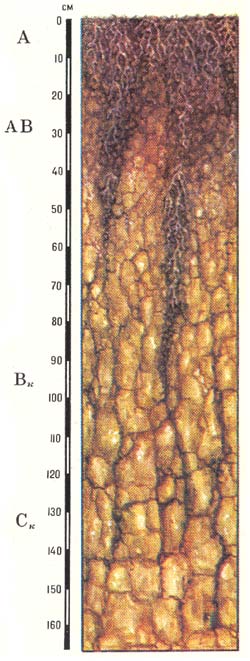

А – гумусовый горизонт (мощность 40-120 см);

В – переходный горизонт;

С – материнская порода.

Свойства почвы:

- структура комковатая, зернистая;

- 70-90% Cа в горизонте В;

- нейтральная химическая реакция;

- 15% содержание гумуса в горизонте А (классификация отмечает наивысшую степень плодородия в южном подтипе, позволяющего получать отличный урожай).

Окраска почвы:

Вещества содержащиеся в гумусе придают характерный черноватый оттенок. Mn (марганец) и Fe (железо) способствуют образованию красновато-бурых тонов, а также частично желтого цвета.

Белесый цвет образуется в результате интенсивного вымывания минеральных продуктов. Начинается процесс образования солончаков и солонцов. Можно определить в составе присутствие каолина, гипса и магния.

Изучение черноземов:

1. М.В. Ломоносов, сочинение «о слоях земных» 1763 г. Введено понятие «чернозем».

2. М. И. Афонин собирал образцы почвы для выставки в музеях в 1771 г.

3. В. М. Севергин «Подробный минералогический словарь» 1807 г.

4. Наибольший вклад в науку почвоведение сделал В. В. Докучаев, проведя годы 1876-1882 в научных трудах. Составил подробное описание и классификацию черноземов. Написал «Русский чернозем» в 1883 г.

5. Во французской столице Париже в 1889 г. проводилась выставка, где показали экспонат «чернозем».

Стоит отметить, что на образование плодородного гумусового горизонта ушли сотни лет. На то, чтобы извести его требуется намного меньше времени. Так в степях Северной Америки интенсивная разработка черноземов привела в 20 веке к пыльным бурям.

Чернозем

Интересные ответы

19 век вошел в историю не только как время важных политических событий в мире и, в частности, в Российской Империи. Он также ознаменован расцветом культурной жизни страны, появлением большого количества талантливых писателей и поэтов

За все время существования человечество создало множество памятников и достопримечательностей. По сей день современные люди находят памятники исторического значения, хранящиеся глубоко под слоем

Михаил Петрович Погодин (1800-1875 гг.) относится к одним из представителей русских историков и писателей, работающих в жанре беллетристики.

Васко да Гама — португальский мореплаватель, открывший для европейцев путь в Индию, этим самым оказал серьезное влияние на дальнейший ход истории.

Китай относится к одной из самых больших стран во всем мире. И для того чтобы осмотреть все достопримечательности данной страны может потребоваться очень много времени.

Источник

Доклад про чернозем

Сообщение про черноземные почвы расскажет о земле, которая считается лучшей почвой для земледелия. Также доклад о черноземе можно использовать во время подготовки к занятию.

Сообщение про чернозем

Что такое черноземные почвы?

Чернозем являет собой высокоплодородную землю, которая характеризуется темным цветом, слоем гумуса и имеет ярко выраженную зернисто-комковатую структуру. Он формируется в глинах, суглинках или в лесах, находящихся в условиях умеренно-континентального типа климата (степи и лесостепи). Чернозем широко используется в хозяйственной деятельности человека.

Свойства чернозема

Черноземные почвы обладают хорошей водо- и воздухопроходимостью. Благодаря их зернисто-комковатой структуре в них содержится большое количество кальция: 70-90%. Поэтому им присущи почти нейтральные реакции. Чернозем характеризуется повышенным плодородием (поэтому он так и ценится в мире) — интенсивной и естественной гумификацией. В верхних слоях почвы содержится около 15 % гумуса.

Виды чернозема

Черноземы разделяют на такие виды:

- Выщелоченный чернозем. Он формируется в лесостепной зоне под разнотравно-злаковыми луговыми степями.

- Чернозем оподзоленный. Он формируется в травянистых широколиственных лесах.

- Чернозем обыкновенный. Встречается в северных областях степной зоны и формируется под разнотравной растительностью.

- Южный чернозем. Встречается в южных частях степной зоны и формируется под типчаково-ковыльной растительностью.

- Типичный чернозем. Формируется под лугово-степной (разнотравно-злаковой) растительностью, в покровных и лессовидных суглинках.

По мощности гумусового слоя чернозем делится на:

- Сверхмощный. Здесь гумус залегает на глубине не больше 1.5 м.

- Мощный. Глубина залегания гумуса составляет 0.7 — 1.2 м.

- Средне- и маломощный. Глубина залегания гумуса составляет 25 см — 0.7 м.

Также существует классификация по процентному соотношению «чистого» гумуса к чернозему:

- Сильногумусная «жирная» почва (9-10%).

- Среднегумусная (5-9%).

- Малогумусная (4-5%).

- Слабогумусная (до 4%).

Где используется чернозем?

Черноземы из-за своей плодородности высоко ценятся во всем мире. Они являются прекрасной основой для выращивания фруктов, овощей, ягод, кустарников и деревьев. В них живет большое количество организмов и микроорганизмов. Поэтому нельзя представить эффективного развития сельского хозяйства без этого природного ресурса. Однако учтите, что при посадке некоторых растений, почву необходимо перемешивать с торфом, песком, компостом чтобы немного разрыхлить ее.

Интересные факты про чернозем

- В черноземе живет 1/3 часть живых организмов планеты.

- Что образовался сантиметр богатой почвы должно пройти 1000 лет.

- Чернозем является невозобновляемым ресурсом.

- Почва – это огромный источник антибиотиков. Практически все антибиотики бактериального происхождения и происходят от почвенных бактерий. Таким образом, чернозем не только кормит, но и лечит.

- Страна, обладающая самым крупным запасом чернозема – это Украина.

- Чернозем является вторым, после океана, хранилищем углерода на планете.

Надеемся, что доклад про чернозем помог узнать много полезной информации об этом плодородном слое земли. А краткий рассказ о черноземе Вы можете дополнить через форму комментариев ниже.

Источник

Описание черноземной почвы 4 класс

| Если Вам понравился и пригодился наш сайт — кликните по иконке «своей» социальной сети: | ||||||||||||

| Пожалуйста, ставьте гиперссылку на сайт www.ecosystema.ru если Вы копируете материалы с этой страницы! Во избежание недоразумений ознакомьтесь с правилами использования и копирования материалов с сайта www.есоsystеmа.ru | ||||||||||

| Пригодилась эта страница? Поделитесь ею в своих социальных сетях: | ||||||||||

|  |  |  |  |

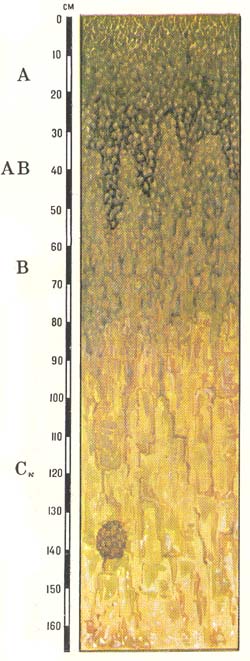

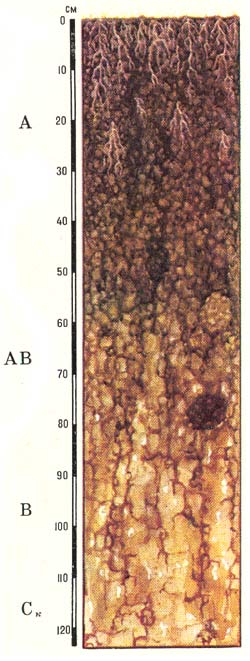

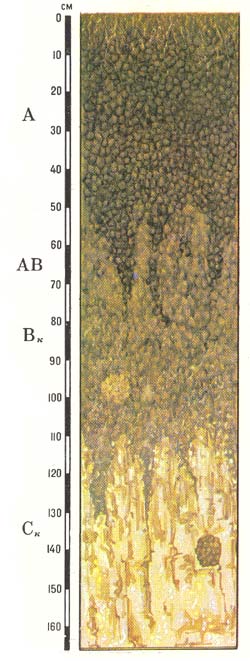

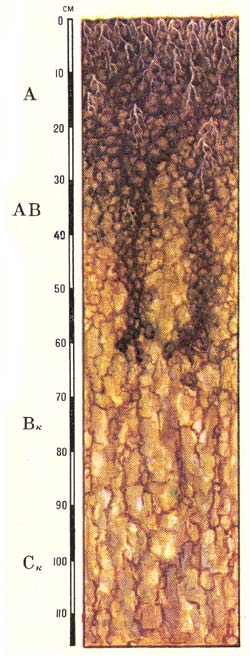

| Профиль черноземов оподзоленных | Профиль черноземов выщелоченных, умеренно теплых промерзающих | Профиль черноземов типичных | Профиль черноземов обыкновенных умеренных, промерзающих | Профиль черноземов южных |

А0 — степной войлок мощностью 3-4 см;

Ad — дернина мощностью 3-7 см, густо пронизана живыми и отмершими мочковатыми корешками злаков, темно-серая, плотная; выделяется только на целинных или старопахотных почвах;

А — гумусовый или перегнойно-аккумулятивный горизонт, мощность в разных подтипах колеблется от 35 до 120 см и более, однородно окрашен, темно-серый, почти черный, структура прочная, зернистая, на корнях образует бусы;

АВ — гумусовый, однородно окрашенный, темно-серый с заметным побурением или неоднородно окрашенный с чередованием темных, пропитанных гумусом участков, бурых и серо-коричневых пятен; структура зернистая, переход в следующий горизонт постепенный, выделяется по преобладанию гумусовой окраски;

В — переходный горизонт мощностью 40-80 см, буровато-серый, постепенно книзу появляется палевый оттенок, горизонт часто неоднородно окрашен, с языками и затеками гумуса; структура более грубая, комковатая, комковато- или ореховато-призматическая.

По степени гумусированности и структуре может подразделяться на подгоризонты B1 и В2, а в некоторых подтипах выделяется Вк — иллювиально-карбонатный. Вк имеет буроватую или светло-палевую окраску, хорошо выраженную комковатую или комковато-призматическую структуру.

По всему профилю почв встречаются кротовины, заполненные бурой, буровато-палевой массой из нижележащих горизонтов, или на более светлом фоне нижних горизонтов отчетливо выделяются кротовины, заполненные темноокрашенной землей верхних горизонтов;

ВСК — переходный к породе иллювиально-карбонатный горизонт, буровато-палевый, призматической структуры;

С — почвообразующая порода, палевая или белесоватая, призматической структуры, на разной глубине встречаются выделения карбонатов, гипса и легкорастворимых солей; в случае значительных аккумуляций карбонатов или гипса выделяются соответственно подгоризонты Ск и Сс.

Глубина залегания и форма выделения карбонатов в черноземах являются важными диагностическими признаками. При движении с севера на юг карбонаты подтягиваются ближе к поверхности. Выделения карбонатов в виде тонкой сети жилок (псевдомицелия) являются молодыми, свежеосажденными формами, говорящими о подвижности карбонатов в толще почвы.

Новообразования карбонатов в виде белоглазки, мучнистых выделений округлой формы представляют собой более старые выделения и присущи, как правило, черноземам обыкновенным и южным. Выделения карбонатов в виде твердых конкреций — журавчиков и дутиков — приурочены к черноземам типичным. В черноземах Восточной Сибири выделения карбонатов имеют мучнистую форму и часто образуют сплошной мучнистый горизонт.

Для химического состава черноземов характерно высокое содержание гумуса (от 6 до 15% и выше), которое постепенно убывает с глубиной параллельно сокращению числа корней в почве. В составе гумуса преобладают гуминовые кислоты, связанные преимущественно с кальцием. Отношение Сг : Сф = 1,5-2. Такой состав гумуса способствует формированию водопрочной структуры черноземных почв.

Реакция перегнойно-аккумулятивных горизонтов черноземов близка к нейтральной (pH 6,5-7,5), иллювиальных карбонатных горизонтов — слабощелочная (pH 7,5-8,5).

Емкость обмена черноземных почв значительна и в разных подтипах в зависимости от механического состава колеблется от 35 до 55 мг-экв на 100 г почвы. Книзу емкость обмена падает. В составе обменных оснований преобладает кальций, на долю которого приходится 75-80% емкости обмена, и магний, на долю которого приходится 15-20% емкости обмена. Иногда в южных вариантах черноземных почв в числе обменных оснований появляется в незначительных количествах натрий, а в северных вариантах черноземных почв — некоторое количество поглощенного водорода.

Валовой состав почв остается неизменным по профилю, незначительные колебания обычно связаны с неоднородностью материнской породы.

Черноземные почвы имеют водопрочную структуру, благодаря чему в этих почвах создается оптимальный водно-воздушный режим. Правда, в пахотных почвах прочность структурных агрегатов понижается, происходит распыление пахотного слоя.

Черноземные почвы характеризуются самым высоким природным плодородием среди почв Советского Союза.

Половина пахотных земель страны представлена черноземами. Территория распространения черноземных почв характеризуется наибольшей земледельческой освоенностью. Здесь возделываются зерновые, технические и масличные культуры, среди которых особое место занимают озимая и яровая пшеница, кукуруза, сахарная свекла, подсолнечник. Широко развито плодоводство и животноводство.

Черноземная зона в целом имеет недостаточное увлажнение, поэтому в условиях лесостепной и степной полосы урожаи в значительной степени определяются увлажнением почв. В связи с этим для более полного использования высокого естественного плодородия черноземных почв необходимо проведение мероприятий, направленных на накопление и сохранение влаги в почвах.

К таким мероприятиям относятся: система обработки почвы, предусматривающая введение чистых паров, ранневесеннее боронование паров и зяби, снегозадержание, задержание талых вод путем обвалования и щелевания, влагозарядные поливы, полезащитное лесоразведение.

На черноземных почвах эффективно применение минеральных удобрений. Азота в почвах содержится значительное количество (от 0,2 до 0,5%), но он находится в малодоступной форме, а те нитраты, которые накапливаются в почве ранней весной или поздней осенью, вымываются из пахотного слоя в нижние горизонты почвы. Поэтому применение азотных удобрений способствует повышению урожайности всех сельскохозяйственных культур, и особенно культур раннего срока сева. Эффективность азотных удобрений высока для черноземов лесостепной зоны и снижается по мере движения на юг.

Фосфорнокислые удобрения повышают урожай на всех черноземных почвах. Это вызвано тем, что в черноземных почвах преобладает фосфор органических соединений и основных фосфатов щелочных земель, которые малодоступны для растений. Лучшими формами фосфорнокислых удобрений являются суперфосфат и томасшлак, на оподзоленных и выщелоченных черноземах возможно внесение фосфоритной муки.

Из органических удобрений главным для черноземных почв является навоз. Наиболее эффективно совместное внесение минеральных удобрений и навоза, что позволяет не только получить максимальную пользу от удобрений, но и уменьшить дозу их внесения.

Тип черноземных почв включает в себя следующие подтипы:

Черноземы оподзоленные

Черноземы выщелоченные

Черноземы типичные

Черноземы обыкновенные

Черноземы южные

Содержание раздела Почвы России и СССР:

Познакомиться с изображениями и описаниями других объектов природы России и сопредельных стран —

В разделе Природа в фотографиях размещены также тысячи научных фотографий грибов, лишайников, растений и животных России и стран бывшего СССР, а в разделе Природные ландшафты мира — фотографии природы

В разделе Методические материалы Вы также можете познакомиться с описаниями разработанных экологическим центром «Экосистема» печатных определителей растений средней полосы, карманных определителей объектов природы средней полосы, определительных таблиц «Грибы, растения и животные России», компьютерных (электронных) определителей природных объектов, полевых определителей для смартфонов и планшетов, методических пособий по организации проектной деятельности школьников и полевых экологических исследований (включая книгу для педагогов «Как организовать полевой экологический практикум»), а также учебно-методических фильмов по организации проектной исследовательской деятельности школьников в природе. Приобрести все эти материалы можно в нашем некоммерческом Интернет-магазине. Там же можно приобрести mp3-диски Голоса птиц средней полосы России и Голоса птиц России, ч.1: Европейская часть, Урал, Сибирь.

Источник

➤ Adblockdetector

Черноземы оподзоленные

Черноземы оподзоленные

Черноземы выщелоченные

Черноземы выщелоченные Черноземы типичные

Черноземы типичные

Черноземы обыкновенные

Черноземы обыкновенные Черноземы южные

Черноземы южные