Красные и красно-бурые почвы саванн и сухих тропических редколесий

Эти почвы формируются в регионах с продолжительностью сухого сезона 6-7 мес. и годовой суммой осадков 800-1200 мм. КУ во влажный сезон – 0,6–0,8, в сухой – 0,3–0,4. Количество опада составляет 8–10 т/га. Органическое вещество интенсивно минерализуется и не накапливается в профиле почв. Красные и красно-бурые почвы имеют выраженную дифференциацию ила и оксидов железа в профиле по элювиально-иллювиальному типу, связанному с внутрипочвенным оглиниванием и возможной миграцией во влажные периоды. Содержание гумуса – 1,5–2%, постепенно убывает в профиле с глубиной. В составе гумуса преобладают фульвокислоты. В составе глинистых минералов около одной трети приходится на каолинит, что позволяет относить их к группе феррсиаллитных почв, переходных между сиатлитными почвами умеренных широт и ферраллитными – субтропических и тропических областей. Красный цвет этих почв, по мнению М.А. Глазовской, обусловлен не столько большим содержанием дегидратированных оксидов железа, сколько их высокой дисперсностью и способностью покрывать тонкими пленками зерна первичных минералов. Они имеют невысокую ЕКО (10-12 мг×экв/100 г), с поверхности – слабокислую, а в нижних горизонтах – слабощелочную реакцию среды. Карбонаты выщелочены на глубину 100-120 см. Большие площади красных и красно-бурых почв используются как пастбища. На освоенных почвах выращивают арахис, кукурузу, хлопчатник. Они в сильной степени подвержены процессам эрозии и антропогенному опустыниванию.

Источник

Mse-Online.Ru

Красно-бурые саванные почвы

Это наиболее типичные почвы сухих саванн тропического пояса в районах с продолжительностью сухого сезона 6—7 месяцев и годовой суммой осадков 800—1200 мм. Особенно широко они распространены в Африке, Австралии и в Юго-Восточной Азии, преимущественно на хорошо дренированных высоких равнинах, значительно реже в горных районах.

Сухие саванны тропиков довольно резко различаются по своему облику, варьируя от классической формы травянистых пространств с редко разбросанными зонтичными акациями до ксерофитных редколесий и кустарниковых зарослей с опадающей на сухой сезон листвой.

Для гидротермического режима саванн характерны постоянно высокая температура и резко меняющееся по сезонам увлажнение: среднегодовая температура 24—28°С; коэффициент увлажнения во влажный сезон 0,6—0,8, а в сухой 0,3—0,4; многие месяцы осадков не бывает вовсе, а в сезон дождей характерны мощные ливни. Такой специфический режим определяет особенности выветривания и новообразования минералов, а также миграционные процессы.

Весьма специфичен здесь и биологический круговорот веществ, характеризующийся высокой емкостью и интенсивностью. Дело в том, что тропические саванны — это области особенно высокой плотности жизни, высоких экологических пирамид, длинных пищевых цепей. Годичная продуктивность естественного растительного покрова достигает здесь 80—100 ц/га, а запас биомассы 500—1500 ц/га, причем в составе биомассы существенную роль играет зоомасса.

Травянистая растительность ежегодно продуцирует большую фитомассу, как наземную так и подземную, но она в значительной мере в тот же год уничтожается, с одной стороны, в длинных пищевых цепях, для которых характерно особенно большое потребление и рассеяние энергии, а с другой, — при интенсивной минерализации в сухой жаркий сезон. Здесь особенно много консументов первичной биологической продукции: наземную фитомассу интенсивно потребляют обильные травоядные крупные млекопитающие — слоны, носороги, зебры, жирафы, антилопы, обезьяны, за спиной которых стоит большая группа хищников — львы, гепарды, гиены, шакалы. С другой стороны, здесь исключительно обильны термиты, интенсивно потребляющие как подземную, так и надземную фитомассу, причем не только отмирающую, но и живую.

Все это приводит к тому, что органическое вещество в этих экосистемах не аккумулируется ни в подстилке, ни в почве в отличие от травянистых экосистем лугов и степей. Горизонта О у красно-бурых саванных почв нет, а содержание гумуса в горизонте А обычно 1,5—2, редко достигая 3%. Распределение гумуса по профилю очень равномерно убывающее: на глубине 60—70 см его содержание может быть до 1%.

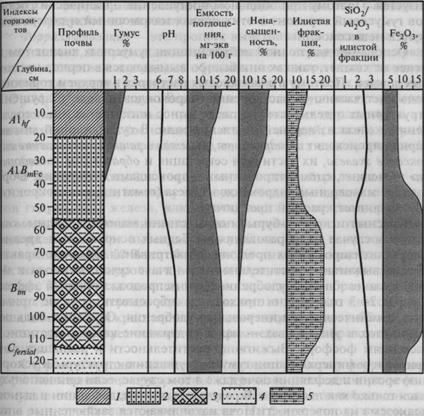

Указанными экологическими особенностями (факторами выветривания и почвообразования) определяется и специфика состава и строения красно-бурых саванных почв, для которых характерны следующие особенности (рис. 53).

Профиль состоит из резко различных по морфологии, составу и свойствам горизонтов. Верхний гумусовый горизонт имеет, как правило, легкий гранулометрический состав, в полевых условиях определяемый как песчаный или супесчаный. Основную массу его составляет псевдопесок — тонкие глинистые и песчаные частицы, очень прочно сцементированные в микроагрегаты дегидратированными оксидами железа. С точки зрения физических свойств (фильтрация, аэрация, влагоемкость) этот материал ведет себя как настоящий песок.

Ниже лежит плотный, практически бесструктурный глинистый горизонт, иллювиально-обогащенный глинистым материалом. Он равномерно пропитан оксидами железа, обусловливающими микроагрегированность материала. Далее идет горизонт железистых конкреций, а еще ниже — горизонт железисто-известковых конкреций — канкар. Совместная аккумуляция оксидов железа и извести в конкреционной форме — это уникальное явление, встречающееся только в красно-бурых саванных почвах.

Большая ожелезненность профиля придает почве яркую красно-оранжевую или кирпично-красную окраску, также специфическую для этих почв.

Легкий поверхностный горизонт в случае отсутствия защитного растительного покрова быстро разрушается ливневыми дождями и сносится, а на поверхность выступает плотная глинисто-железистая масса, цементирующаяся под влиянием прямого солнечного облучения. Вследствие неумеренного использования этих ландшафтов в скотоводстве или земледелии красно-бурые саванные почвы эродированы на огромных площадях и превращены в бедленды с покрытой чехлом железистых и карбонатных конкреций поверхностью.

Поражает постоянство состава, свойств и общего облика красно-бурых саванных почв на значительных расстояниях: они практически идентичны в Австралии, Бирме, Индии, Африке и Южной Америке (всегда резко выделяются в ландшафте благодаря своей яркой кирпично-красной окраске). Для них характерно сочетание с черными вертисолями депрессий, также постоянное на всех континентах, причем красно-бурые саванные почвы занимают хорошо дренированные холмистые равнины, а вертисоли — плоские высокие древние террасы рек или озер. Это типичнейшая катена Северо-Западной и Восточной Австралии, сухих зон Таиланда и Бирмы, Декканского плато Индии, Восточной Африки, описанная многократно в литературе по почвам тропиков.

Специфический яркий красный цвет этих почв, по мнению М. А. Глазовской, связан не столько с большим содержанием дегидратированных оксидов железа, сколько с их высокой дисперсностью: тончайшие пленки гетита и гематита равномерно покрывают как крупные зерна первичных минералов, включая кварц, так и тонкие глинистые частицы.

Для красно-бурых саванных почв характерна невысокая емкость катионного обмена при небольшой не насыщенности основаниями в верхних горизонтах. Реакция почв слабокислая сверху и близкая к нейтральной внизу.

Генетическая характеристика красно-бурых саванных почв еще весьма далека от ясности. В частности, не понятна высокая конкреционность при отсутствии современной пульсации уровня грунтовых вод, которые в сухих саваннах сейчас находятся достаточно глубоко (несколько десятков метров). Напрашивается заключение о палеогидроморфизме этих почв, столь широко распространенном в аридных районах мира.

В значительной степени красно-бурые саванные почвы в настоящее время используются как пастбища, однако в некоторой степени на них распространено и земледелие, особенно для выращивания арахиса, хлопчатника, кукурузы. При низкой технологии земледелия и отсутствии противоэрозионных мероприятий, типичных для стран с широким распространением этих почв, большое развитие получают эрозионные процессы и переход продуктивных экосистем в бедленды. В ряде регионов мира, особенно в Сахельской зоне Африки, эти почвы подвергаются интенсивному современному антропогенному опустыниванию, борьба с которым очень сложна и требует крупных капитальных затрат и радикальных социально- экономических преобразований.

Источник

Состав и характеристика красно-бурых почв, факторы формирования

Красно-бурыми почвами называют грунты остепненных и опустыненных саванн. Они формируются под низкотравными саваннами на переходе к тропическим пустыням. Такие грунты часто встречаются в Африке, Северной Австралии и отдельных регионах Южной Америки. В верхней части почв присутствует 3-1,5 % гумуса. Внизу залегает иллювиально-карбонатный слой. Такие земли применяются в качестве пастбищ. В условиях орошения они приносят хорошие урожаи.

Состав и специфика красно-бурых почв

Главной характеристикой таких земель считаются отличия в структуре, морфологии и свойствах горизонтов. Верхние части горизонта обычно отличаются легкой структурой. В полевых условиях почва определяется как песчаная или супесчаная.

Основной массой почвы считается псевдопесок. Он представляет собой глинистые и песчаные частицы, которые прочно скреплены оксидами железа в микроагрегаты. Если рассматривать физические характеристики материала, он напоминает настоящий песок.

Ниже располагается плотный глинистый горизонт. Он насыщен оксидами железами, которые делают материал микроагрегированным. Затем находится горизонт железистых конкреций. Еще ниже располагается горизонт железисто-известковых конкреций – канкар.

Одновременное скопление оксидов железа и извести в форме конкреций считается уникальным явлением и встречается исключительно в красно-бурых почвах.

Высокое содержание железа в профиле делает почву красной-оранжевой или кирпично-красной. Это считается характерной особенностью таких земель.

Распространение

Такие грунты распространены в поясах экваториальных муссонов северного и южного полушарий. Коэффициент увлажнения в этих местах на протяжении 4-6 месяцев в году составляет 0,6-0,8. Оставшуюся часть года он находится на уровне 0,3-0,4. В этих областях распространены саванны, ксерофитные редколесья и кустарниковые образования.

Особенно широко красно-бурые земли распространены в Австралии, Африке и на юго-востоке Азии. Они чаще всего встречаются на хорошо дренированных высоких равнинах. Намного реже такие грунты можно увидеть в горах.

Факторы формирования

Для образования таких типов грунта требуются следующие условия:

- Влажный теплый или жаркий климат.

- Почвообразующие породы – к ним относятся продукты феррсиаллитно-аллитного или ферраллитного состава.

- Положение в рельефе, которое обеспечивает нормальный дренаж и исключает сильную эрозию.

- Высокая емкость биологического круговорота веществ.

- Возраст рельефа, которого хватает для формирования ферраллитных продуктов выветривания.

Хозяйственное применение

Красно-бурые почвы сегодня применяются в качестве пастбищ. Однако иногда их используют и с целью земледелия. Такие грунты подходят для культивации арахиса, кукурузы, хлопчатника.

В случае низкой технологии земледелия и пренебрежения противоэрозионными мероприятиями, которые характерны для стран с такими почвами, широкое распространение получают процессы эрозии, и наблюдается потеря продуктивности экосистем.

В некоторых регионах мира – в частности, в Сахельском регионе Африки – эти грунты подвержены выраженному антропогенному опустыниванию. Справиться с ним весьма проблематично. Этот процесс требует существенных капитальных вложений и значительных социально-экономических трансформаций.

Красно-бурые почвы отличаются целым рядом значимых характеристик и встречаются лишь в определенных зонах Африки, Австралии и Азии. При правильном подходе такие грунты можно использовать в сельском хозяйстве.

Источник

Красные и красно-бурые почвы саванн (ферроземы)

Распространение этих почв ограничено поясами экваториальных муссонов Северного и Южного полушарий. Наиболее обширные пространства ферроземы занимают в Африке и Южной Америке. В Африке они образуют к югу и к северу от экватора между 8 и 12° с. ш., 8 и 18° ю. ш. два широтно-вытянутых пояса, смыкающихся в Восточной Африке и охватывающих таким образом в виде подковы Гвинейскую экваториальную область. В Южной Америке ферроземы занимают к югу от экватора большую часть Бразильского нагорья, а к северу от него — часть Гвианского и равнины Венесулы.

Отдельными массивами ферроземы распространены в юго-восточной полуостровной Азии, на севере Австралии и на некоторых островах Океании.

Климат, в котором распространены ферроземы, — жаркий, тропический, со среднегодовыми температурами 26—30 °С и небольшими колебаниями по сезонам года. Годовое количество осадков варьирует от 800 до 1500—1700 мм с неравномерным распределением по сезонам года. В зимний, очень сухой период, продолжающийся 6—8 мес, коэффициент увлажнения опускается ниже 0,3 и почвы крайне иссушаются. В период летних экваториальных муссонов выпадает основное количество осадков, коэффициент увлажнения приближается к 1,0; идет вегетация растений и активизируются процессы выветривания и почвообразования. По направлению от экватора к тропикам количество осадков уменьшается и продолжительность сухого периода увеличивается, с чем связаны изменения растительности и почв.

Под переменно-влажными муссонными лесами и высокотравными саваннами развиты красные ферраллитизированные, слабо Ненасыщенные почвы, чередующиеся с красно-коричневыми насыщенными почвами.

В более сухих саваннах и ксерофитных редколесьях и кустарниках распространены красно-бурые ферритизированные почвы.

Почвообразующими породами для всего рассматриваемого ряда почв являются древние ферраллитные и ферсиаллитные коры выветривания и продукты их размыва и переотложения — красноцветные, часто обогащенные железистыми конкрециями и железистым (латеритным) щебнем, делювиальные и пролювиальные отложения.

Ферритизированные почвы саванн и ксерофитных редколесий распространены преимущественно на возвышенных равнинах, высоких плато, хорошо дренированных предгорных равнинах и древних террасах. На более молодых или обновляющихся в результате эрозии поверхностях и менее выветрелых породах ожелезнение почвы не выражено или проявляется менее ярко.

Красные почвы высокотравных саванн имеют ряд реликтовых признаков, свидетельствующих об их развитии в условиях более влажного климата под лесной растительностью — муссонными тропическими лесами. Исчезновению этих лесов способствовали как природные, так и антропогенные факторы: вырубка и выжигание лесной растительности.

Почвы, принадлежащие к семейству ферроземов, имеют следующие морфологические признаки:

A1hf гумусовый горизонт имеет серый или серовато-бурый цвет, крупитчатую структуру, часто легкий гранулометрический состав; поверхность почвы весьма часто покрыта железистым или кремниевым щебнем, железистыми конкрециями за счет их остаточного накопления по мере выдувания или смывания мелкозема; мощность гумусового горизонта составляет 10—20 см, переход в нижележащий горизонт постепенный;

А1BmFe — переходный гумусово-метаморфический горизонт буровато-красного цвета, более ярко окрашен, чем предыдущий; гранулометрический состав несколько более тяжелый, структура непрочная, комковатая, мощность горизонта варьирует в пределах 30—40 см;

BtmFe — горизонт иллювиально-метаморфический, более тяжелого гранулометрического, состава, чем вышележащие горизонты, более компактного сложения, с выраженной комковато-ореховатой структурой; по граням структурных отдельноcтей видны местами тонкие глянцеватые пленки коллоидного вещества; цвет этого горизонта ярче предыдущего — кирпично-красный или оранжевый с темными железистыми и марганцовистыми конкрециями; он начинается на глубине 50—60 см от поверхности, а нижняя граница его проходит на глубине 100—150 см;

С— материнская порода ферсиаллитного состава; в случае образования почв на древней коре выветривания сохраняется структура породы; в красно-бурых почвах сухих саванн в нижней части профиля имеется карбонатный конкреционный горизонт Всa.

Во влажных саваннах часто встречаются лёссивированные и латеритизированные ферроземы, где горизонт А1 имеет буровато-серый цвет, ниже идет иллювиальный горизонт BtmFe значительно более тяжелого гранулометрического состава, часто с обильными железистыми конкрециями, а местами с плотным латеритным горизонтом — свидетелем предшествующей гидроморфной стадии развития этих почв.

Содержание гумуса в ферроземах обычно невысокое — 2—3 %, состав гумуса слабо изучен; единичные анализы показывают гуматно — фульватный или фульватно-гуматный состав с отношением Сгк/Сфк, близким к единице (рис. 20.3).

Реакция почв в верхней части профиля слабокислая или нейтральная, в нижней — слабощелочная. Во многих случаях в глубокой части профиля глубже 1,0—1,5 м обнаруживаются карбонаты кальция. Емкость поглощения — 10—20 мг экв на 100 г почвы. Степень ненасыщенности в верхних горизонтах красных почв саванн около 15—25, в красно-бурых — 5—15 %. Среди глинистых минералов значительную долю составляют иллит, гидрослюды и смешаннослойные минералы; на долю каолинита приходится лишь 20—30 %. Поэтому в валовом анализе илистой фракции отношение Si02/Al203 составляет 3,0—3,2. Максимальное содержание илистой фракции наблюдается в нижней части профиля в горизонте Втt.

Несмотря на то? что многие ферроземы имеют ярко-красный цвет, валовое содержание в них железа в ряде случаев невелико и составляет 3—7 %. Яркая окраска связана с преобладанием маловодных гидроксидов железа. Но в ряде случаев в латеритизированных (обогащенных железистыми конкрециями) почвах содержание Fe203 достигает 15—20%.

Постоянно высокие температуры и резко изменяющееся по сезонам года увлажнение представляют характерные особенности гидротермического режима ферроземов и определяют в значительной мере направление современных процессов выветривания и почвообразования. В отличие от постоянно-влажных экваториальных областей с широким развитием явлений ферраллитизации продуктов выветривания и почв в переменно-влажных областях с продолжительным сухим периодом процессы выветривания не достигают ферраллитной стадии ни в коре выветривания, ни в почвах.

Во влажные летние сезоны, в период активной вегетации травянистой растительности идет гумификация растительных остатков; в сухой и жаркий зимний период гумусовые вещества полимеризуются и частично закрепляются в верхней части профиля, но значительная часть гумусовых веществ и органических остатков минера-

Рис. 20.3. Профиль феррозема. Генетические горизонты: 1 — гумусовый гуматно-фульватный; 2 — переходный гумусово-мета- морфический; 3 — иллювиально-метаморфический; 4 — ферсиаллитная или ферсиаллитно- карбонатная почвообразуюшая порода. Состав илистой фракции: 5 — каолинит-иллит-монтмориллонитовый

лизуется. Поэтому при обильном поступлении органических остатков гумусовый горизонт в этих почвах маломощный и содержание гумуса невысокое.

Оснований для полной нейтрализации гумусовых кислот тем не менее не хватает, так как они быстро вымываются в период муссонных дождей. Поэтому в слабокислых растворах в верхнем горизонте почв идет частичное растворение гидроксидов железа, разрушение структурных отдельностей, а также вынос илистых частиц и соединений железа из верхней части профиля. В сухой жаркий зимний период происходят дегидратация, кристаллизация и закрепление гидроксидов железа, их частичная сегрегация и образование «псевдопеска» — мелких, сцементированных гидроксидами конкреций. Образование маловодных гидроксидов железа (гематита, липедокрокита) обусловливает красный цвет почв.

Красные и красно-бурые почвы саванн малоплодородны, особенно в случае их образования на бедных основаниями древних ферраллитизированных продуктах выветривания. Широко практикуемое выжигание растительности в начале сухого периода и использование золы для удобрения дают непродолжительный эффект, и через 2—3 года пашни приходится забрасывать, если не применять органические и минеральные удобрения. Особенно большой недостаток в этих почвах — малое содержание калия и доступного растениям фосфора. Выжигание растительности и распашка почв приводят к минерализации гумуса, ухудшению структуры и ускорению эрозии и дефляции почв даже в том случае, если они используются только как пастбища. В результате эрозии, дефляции и выноса мелкозема на поверхности почв накапливаются заключенные в почвенной массе обломки латеритных панцирей и железистых конкреций. Земледелие в областях распространения ферроземов имеет очаговый характер. В сухих саваннах необходимо орошение.

Дата добавления: 2014-05-19 ; просмотров: 1145 ; Нарушение авторских прав

Источник