Описание почвенных монолитов

Описание профиля чернозема выщелоченного тяжелосуглинистого, отобранного на целине.

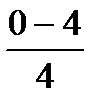

А0 0-5/5 см. Травянистый войлок; состоит из не разложившихся или полуразложившихся растительных остатков. Окраска темно-серая (черная).

Структура мелкокомковатая, размер агрегатов 1-0,25 мм. Сложение рыхлое. Много корней многолетних травянистых растений.

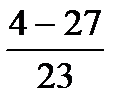

А ———- Гумусово-аккумулятивный. Окраска черная. Структура мелкоглыбистая, размер агрегатов от 10 до 1 см. Сложение плотное. Встречаются новообразования в виде корней растений и включения в виде гальки.

АВ ——— Переходный, горизонт гумусовых затеков. Окраска языков серая, а горизонта В коричневая, Структура столбчатая. Сложение очень плотное. Встречаются новообразования в виде корней растений и включения.

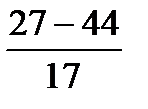

В1———- Иллювиальный, в нем откладываются вещества, которые вымываются из выше расположенных горизонтов. Окраска коричневая. Структура крупнопризматическая, размер агрегатов 5-3 см. Сложение плотное. Новообразования в виде корней многолетних растений.

Вк———- Карбонатный. Окраска коричневая. Структура крупнопризматическая. Сложение очень плотное. Карбонаты начинают вскипать на глубине от 70 см, встречаются в виде белоглазки и присыпки. Новообразования в виде корней многолетних растений.

Описание почвенного профиля чернозема выщелоченного тяжелосуглинистого, отобранного на целине. Шурф №2.

А0 ——— Травянистый войлок; состоит из не разложившихся растительных остатков. Окраска черная. Структура мелко комковатая, более или менее правильной формы, поверхность ровная, грани не выражены, размер агрегатов 7-5 мм. Сложение рыхлое. Большое количество корней многолетних травянистых растений.

А ———- Гумусово-аккумулятивный. Окраска черная. Структура ореховатая, размер агрегатов от 10 до 7 мм. Сложение плотное. Новообразования в виде корней растений.

АВ ——— Переходный, горизонт гумусовых затеков. Окраска языков серая, а горизонта В темно-бурая, Структура столбовидная, от 3 до 5 см – отдельности слабо оформлены, с неровными гранями и округленными ребрами. Сложение очень плотное. Новообразований нет.

В ———- Иллювиальный, выщелоченный от карбонатов горизонт. Окраска темно-бурая. Структура крупнопризматическая, размер агрегатов 5-3 см, грани хорошо выражены, с ровной глянцевой поверхностью, с острыми ребрами. Сложение очень плотное. Новообразований нет.

Вк———- Карбонатный. Окраска коричневая. Структура столбчатая – правильной формы с довольно хорошо выраженными гладкими боковыми и вертикальными гранями, размер

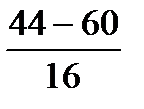

АВ ——— Переходный, горизонт гумусовых затеков. Переход в горизонт В извилистый в виде затеков. Окраска черная, местами темно-бурая. Структура крупноореховатая. Сложение плотное. Включения в виде гальки на глубине 70 см.

В ———- Иллювиальный, выщелоченный от карбонатов горизонт. Окраска коричневая. Структура крупнопризматическая, размер агрегатов 5-3 см. Сложение очень плотное. Включения в виде гальки на глубине 80 см. Переход в горизонт Вк постепенный.

Вк———- Карбонатный. Окраска коричневая. Структура крупнопризматическая. Сложение очень плотное. Карбонаты начинают вскипать на глубине от 90 см, встречаются в виде присыпки. Включений нет.

Источник

Лабораторная работа № 2. Разнообразие почв. Описание почвенных монолитов

Цель лабораторной работы: изучить морфологические особенности генетических профилей почв разных природно-климатических и почвенно-географических зон.

Задачи лабораторной работы:

1. Освоить навыки описания генетических профилей почвы;

2. Приобрести навыки интерпретации описания морфологических признаков почвы в связи с их происхождением.

Объекты: в лабораторной работе используется коллекция почвенных монолитов.

Понятие о почвенном монолите. Почвенный монолит представляет собой образец почвы с ненарушенным строением генетического профиля, сложением и структурой. Специальная техника отбора монолитов позволяет сохранить последовательность генетических горизонтов в профиле почвы.

Коллекция почвенных монолитов кабинета почвоведения охватывает почвы разных природно-климатических зон и дает представление о разнообразии почв основной части континента Евразии. Среди почв представлены почвы тундровой зоны, таежно-лесной, лесостепной, степной, полупустынь, субтропиков, почвы переменно-влажных ксерофитно-лесной зоны, а также интразональные и азональные почвы.

При описании почвенных монолитов используются те же морфологические признаки, что и при работе с коробочными образцами (см. Лабораторная работа №1). Однако описание монолитов имеет свои особенности и отличается от работы с коробочными образцами, поскольку необходимо провести описание не отдельных генетических горизонтов, а полного ненарушенного генетического профиля почв.

Оборудование: ленты сантиметровые, схемы почвенных окрасок, коллекции почвенных структур, коллекции почвенных новообразований и включений.

1. Выделение почвенных горизонтов. Описание монолита начинается с выделения почвенных горизонтов. В помощь студентам предлагается список описываемых почв, который содержит перечень, обозначения и названия горизонтов. Необходимо используя внешние признаки почвы: окраску, структуру, сложение и новообразования выделить слои почвы (горизонты), отличающееся друг от друга по морфологическим признакам (по всем, некоторым или по одному).

2. Описание почвенных горизонтов

После выделения горизонтов необходимо определить мощность отдельных горизонтов горизонта. С помощью сантиметровой лентой измеряют толщину горизонта от его верхней до нижней границы. Мощность горизонта выражают с помощью морфометрической формулы (см. п. 1.1). При этом указывают обозначение и название горизонта (Приложение 1). Отдельно измеряют мощность профиля почвы т.е. толщину от поверхности почвы до начала горизонта С (материнская или почвообразующая порода). Мощность почвы указывают в конце описания монолита (см. ниже).

Определив мощность горизонта, описывают его окраску, структуру, сложение, включения, новообразования.

В горизонтах почвенного монолита сложение необходимо определять по всем трем критериям: плотности, а также трещиноватости и пористости (при наличии трещин и пор) (см. п. 1.1).

После описания основных признаков горизонта следует определить характер его перехода в ниже лежащий горизонт (см. п. 1.1) и характер распределения корневой системы в профиле почвы (отсутствие корней, единичные корни, обилие корней по всему профилю и т.д.)

При описании монолитов следует использовать следующую примерную форму записи:

Тип почвы: Чернозем обыкновенный

Место отбора монолита: Челябинская обл., Троицкий р-н

Аd – дерновый,

А – гумусовый,

АВ – гумусовый переходный,

ВСа – иллювиально-карбонатный,

ВС – переходный к породе,

С – материнская порода, с 80 см, желтый, обломки известняка

Список почв и перечень горизонтов для описания:

А) Почвы полярных и умеренно-холодных природных зон

| 1. Тундрово-глеевая почва А – гумусовый G – глеевый Сg – материнская пород оглеенная | 2. Сильноподзолистая почва ОА – грубогумусовый Е – подзолистый ЕВ – подзолисто-иллювиальный В — иллювиальный |

| 3. Дерново-сильноподзолистая почва Ад – дерновый А – гумусовый Е – подзолистый ЕВ – подзолисто иллювиальный В — иллювиальный | 4. Дерново-среднеподзолистая почва А – гумусовый Е – подзолистый ЕВ – подзолисто иллювиальный В – иллювиальный ВС – переходный к породе |

| 5. Дерново-слабоподзолистая Ад – дерновый А – гумусовый АЕ – переходный гумусово-подзолистый В – иллювиальный ВС – переходный к породе С – материнская порода | 6. Дерново-карбонатная почва Ад – дерновый А – гумусовый АВ – гумусовый переходный ССа – материнская порода карбонатная |

| 7. Дерново-глеевая почва Ад – дерновый А – гумусовый Вg – иллювиальный оглееный ВСg – переходный к породе огленый Сg – материнская порода оглеенная | 8. Торфяно-глеевая Т – торфяной G — глеевый |

| 9. Аллювиальная слоистая: — горизонты не выражены, сложена аллювиальными отложениями разного гранулометрического состава (описывать как один горизонт) | 10. Аллювиальная луговая Ад – дерновый А – гумусовый АВ – гумусовый переходный В – иллювиальный ВС – переходный к породе |

Б) Почвы умеренно-теплых, переменно-влажных и пустынных субтропических областей:

| 1. Серая лесная почва А – гумусовый АЕ – переходный гумусово-подзолистый ЕВ –переходный подзолисто-иллювиальный В — иллювиальный ВС – переходный к породе | 2. Чернозем выщелоченный Ад – дерновый А – гумусовый АВ – гумусовый переходный В – подгумусовый ВС – переходный к породе |

| 3. Чернозем обыкновенный Ад – дерновый А – гумусовый АВ – гумусовый переходный ВСа – иллювиально-карбонатный ВС – переходный к породе | 4. Чернозем южный |

| 5. Темно-каштановая почва Ад – дерновый А – гумусовый АВ – гумусовый переходный ВСа – иллювиально-карбонатный ВС – переходный к породе | 6. Солонец среднестолбчатый Ад – дерновый А – гумусовый ВNa – солонцовый ВSol – солевой ВС – переходный к породе С – материнская порода |

| 7. Солончак луговой Ад – дерновый А – гумусовый В – переходный ВС – переходный к породе С – материнская порода | 8. Солодь А – гумусовый Е – солодевый ЕВ – солодево-иллювиальный В – иллювиальный ВС – переходный к породе |

| 9. Коричневая почва: А – гумусовый Вm – метаморфический ВСа – иллювиально-карбонатный ВС – переходный к породе | 10. Краснозём: А – гумусовый Вm – метаморфический ВС – переходный к породе |

| 11. Желтозём: А – гумусовый АЕ – переходный гумусово-подзолистый ЕВ –переходный подзолисто-иллювиальный В – иллювиальный ВС – переходный к породе | 12. Серозём: Аса – гумусово-карбонатный ВСа – иллювиально-карбонатный ВССа – переходный к породе карбонатный |

Вывод по результатам лабораторной работы: для обобщения материалов описания почвенных монолитов следует сравнить почвы по мощности генетических профилей, наличию или отсутствию и развитости типоморфных горизонтов (дернового, подзолистого, солонцового, солодевого, глеевого). Необходимо сделать заключение о характере почвообразовательных процессах в описанных почвах.

Источник

Монолит 2. Серая-лесная почва

Монолит 1. Дерново-подзолистая почва

| Монолит | Генетический горизонт | Описание |

| А1 — гумусово-элювиальный горизонт | Тёмно-серый с белесоватым оттенком, однородная окраска, сухой, рыхлый, комковато-зернисто-пылеватый, лёгкий суглинок, внутриагрегатные поры тонкие, новообразований нет, включений нет, постепенный ровный характер перехода горизонтов. |

| А1А2 – переходный горизонт | Серый с белесоватым оттенком, неоднородная окраска, сухой, уплотнённый, комковато-зернистый, супесь, внутриагрегатные поры тонкие, новообразований нет, включений нет, постепенный ровный характер перехода горизонтов. | |

| А2 — элювиальный горизонт | Светло-серый с буроватым оттенком, однородная окраска, сухой, плотный, бесструктурно-массивный, супесь, внутриагрегатные поры очень тонкие, новообразований нет, включений нет, постепенный ровный характер перехода горизонтов. | |

| А2В — переходный горизонт | Светло-серый с буроватым оттенком, неоднородная полосчатая окраска сверху вниз: от светло-серой до буровато-серой, сухой, плотный, пильчатый, супесь, внутриагрегатные поры очень тонкие, новообразований нет, включений нет, постепенный ровный характер перехода горизонтов. | |

| В — иллювиальный горизонт | Серовато-бурый, однородная окраска, сухой, плотный, кубовидный ореховатый, легкий суглинок, внутриагрегатные поры крупные неправильной формы, новообразований нет, камни. |

· Дренированных местообитаний – разряд.

Вскипание от соляной кислоты по всему профилю отсутствует, это говорит о том, что почва не содержит карбонаты кальция и магния, значит она кислая, pH 3-6.

Свойства: дерново-подзолистые почвы характеризуются малой мощностью дернового горизонта, обеднённостью верхней части профиля окислами и относительным обогащением кремнезёмом, уплотненностью горизонта вмывания, кислой и сильнокислой реакцией (рН 3,3-5,5) и требуют известкования. В составе поглощённых катионов имеются Ca, Mg, Н и Al, причём на долю водорода и алюминия приходится значительная часть, поэтому насыщенность основаниями верхних горизонтов редко превышает 50 %. Эти почвы бедны азотом и фосфором. Но по сравнению с подзолистыми почвами, типом которых являются дерново-подзолистые почвы, верхний слой богаче гумусом, обладает большей влагоёмкостью, нередко более выраженной структурой.

Пути повышения плодородия и рационального использования:

· Для повышения плодородия почву необходимо обогатить органическим веществом (навоз, торфокомпоста, зеленое удобрение). Потребность в органическом удобрении тем больше, чем сильнее выражен подзолистый процесс.

· Необходимо произвести известкование.

· Почва бедна такими элементами питания, как азот, фосфор и калий, и внесение удобрений повысит плодородие.

· Необходимо создать мощный пахотный слой.

Монолит 2. Серая-лесная почва

| Монолит | Генетический горизонт | Описание |

| А0 – лесная подстилка | Тёмно-серый, однородная окраска, сухой, уплотнённый, бесструктурной раздельно-частичный, легкосуглинистый, внутриагрегатные поры очень тонкие, новообразований нет, густо пронизан корнями растений, постепенный ровный характер перехода горизонтов. |

| А1 — гумусово-элювиальный горизонт | Тёмно-серый, неоднородная окраска: глубже светлее, уплотнённый, комковато-зернистый, легкосуглинистый, внутриагрегатные поры тонкие, новообразований нет, включений нет, постепенный ровный характер перехода горизонтов. | |

| А1А2 — переходный горизонт | Серый , однородная окраска, рыхлый, комковатый, среднесуглинистый, внутриагрегатные поры средние неправильной формы, внутриагрегатные поры тонкие, поверхность отдельностей покрыта слоем кремнезёмнистой присыпки, включений нет, резкий ровный характер перехода горизонтов. | |

| А2В — переходный горизонт | Светло-серый с буроватым оттенком, однородная окраска, уплотнённый, мелкоореховатый, тяжелосуглинистый, внутриагрегатные поры средние неправильной формы, новообразований нет, включений нет, постепенный ровный характер перехода горизонтов. | |

| В — иллювиальный горизонт | Серовато-бурый, однородная окраска, плотный, крупнопризматическая, тяжелосуглинистый, внутриагрегатные поры крупные неправильной формы, новообразований нет, включений нет. |

· Дренированных местообитаний – разряд.

Вскипание от соляной кислоты по всему профилю отсутствует, это говорит о том, что почва не содержит карбонаты кальция и магния, значит она кислая, pH 3-6.

Свойства: серые лесные почвы характеризуются кислой или слабокислой реакцией верхней части профиля и нейтральной или слабощелочной — нижней. Емкость поглощения колеблется от 10–15 до 25–45 ммоль (экв.)/100 г почвы, степень насыщенности основаниями 60–95%. Содержание гумуса в горизонте А 3–8 (12)% при отношении Сгк/Сфк от 1 до 1,3, характерно расширение этого отношения в горизонтах АЕL или ЕLВt благодаря увеличению доли гуминовых кислот, связанных с кальцием; ниже гумус становится фульватным. Профиль почв отличается ясной элювиально-иллювиальной дифференциацией по распределению ила и полуторных оксидов. В зависимости от интенсивности гумусирования и выраженности признаков элювиально-иллювиальной дифференциации профиля тип серых лесных почв разделяется на три подтипа: светло-серые, серые и темно-серые лесные почвы. В ряду почв светло-серые — серые — темно-серые увеличиваются мощность гумусового горизонта, содержание гумуса в нем и доля гуминовых кислот в составе гумуса, убывают признаки оподзоленности и ослабляется степень элювиально-иллювиальной дифференциации профиля, уменьшается кислотность, повышается емкость катионного обмена и степень насыщенности основаниями.

Пути повышения плодородия и рационального использования:

· Для повышения плодородия необходимо систематически вносить органические и минеральные удобрения

· А так же травосеяние

· Постепенное углубление пахотного слоя

· В ранневесенний период вносить азотные удобрения

· Для оптимального содержания гумуса необходимо вносить органические удобрения

· Серые-лесные почвы необходимо известковать

· Применять минеральные удобрения для повышения урожайности сельскохозяйственных культур

· Существенное значение для повышения плодородия серых лесных почв имеет регулирование их водного режима

Источник