Дерново-подзолистые почвы

Дерново-подзолистые почвы имеют широкое распространение в южной части таежно-лесной зоны. Встречаются по всей территории республики – 45,1% ее площади. Используются преимущественно под пашню.

Дерново-подзолистые почвы формируются в условиях смешанных лесов с травянистым и травянисто-моховым покровом, а также на суходольных лугах, возникших на месте сведенного леса.

Образуются при совместном или поочередном воздействии дернового и подзолистого процессов почвообразования.

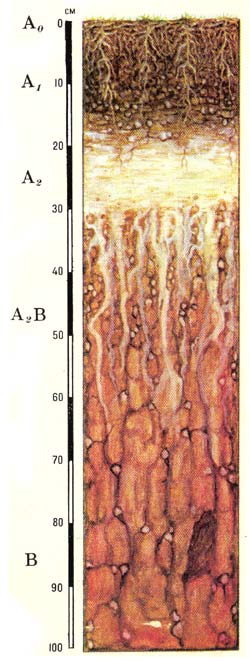

Строение почвенного профиля дерново-подзолистых почв в естественных условиях следующее:

АО – лесная подстилка или дернина (Ад), мощность 3–5 см.

А1 – гумусово-элювиальный горизонт серого или светло-серого цвета, непрочной комковатой структуры, мощность обычно не превышает 15–20 см.

А2 – подзолистый, или элювиальный, горизонт белесоватого[/url] цвета, бесструктурный или непрочной пластинчатой структуры, мощность его колеблется в пределах от 5 до 15 см.

В – иллювиальный горизонт бурого или красно-бурого цвета, призматической или ореховатой структуры. Постепенно переходит в материнскую породу – С.

Свойства дерново-подзолистых почв в значительной степени зависят от выраженности дернового и подзолистого процессов почвообразования – от мощности гумусового и подзолистого горизонтов.

По степени оподзоленности выделяют дерново-подзолистые слабо-, средне- и сильнооподзоленные почвы. В первых горизонт А2 мощностью до 5 см, или он выражен пятнами. В сильнооподзоленных почвах горизонт А2, как правило, больше 15 см, при этом мощность гумусового горизонта уступает мощности подзолистого.

По содержанию гумуса в горизонте Апах различают слабогумусные (1–2%), среднегумусные (2–4%) и сильногумусные (>4%) почвы.

Потенциальное плодородие дерново-подзолистых почв в целом низкое, количество гумуса – 1–3%. Качественный состав неудовлетворительный: в нем преобладают фульвокислоты, мало азота, фосфора, калия и других элементов питания. Дерново-подзолистые почвы характеризуются кислой и сильнокислой реакцией (pНКСl = 4,0–5,5). Емкость поглощения этих почв 15–20 мг•экв/100 г почвы. В составе поглощенных катионов – Са, Mg, Н, Аl, но доля Н и А1 более высокая. В результате этого дерново-подзолистые почвы характеризуются слабой насыщенностью основаниями – 50–70%.

Дерново-подзолистые почвы не имеют водопрочной структуры, заплывают.

Окультуривание и повышение плодородия дерново-подзолистых почв достигается путем известкования кислых почв, повышенного внесения органических и минеральных удобрений, посева многолетних трав, сидератов, увеличения мощности пахотного горизонта и др.

Хорошо окультуренные дерново-подзолистые почвы полностью теряют характерное для их целинного состояния строение профиля. В его составе обычно обнаруживаются следующие горизонты: Апах + А2В + В + С, мощность пахотного горизонта достигает 30–40 см с содержанием гумуса больше 3%, для него характерна водопрочная мелкокомковатая или зернисто-комковатая структура. Степень насыщенности основаниями возрастает до 80–90%, реакция близкая к нейтральной.

Среди дерново-подзолистых почв выделяют 4 подтипа: а) собственно дерново-подзолистые (беловатые); б) дерново-палево-подзолистые; в) дерново-подзолистые эродированные; г) дерново-подзолистые окультуренные.

Состав, свойства почв — дерново-подзолистых — в значительной степени определяются характером почвообразующей породы, на которой они формируются.

В республике получили распространение следующие роды дерново-подзолистых почв: а) на глинах и тяжелых суглинках; б) на лессах и лессо- видных суглинках; в) на моренных суглинках; г) на супесях; д) на песках различного происхождения.

Дерново-подзолистые почвы на глинах и тяжелых суглинках занимают площадь около 90 тыс. га, из них 80% находятся на территории Витебской области (Верхнедвинский, Шарковщинский, Миорский районы).

Эти почвы в сравнении с другими имеют большие резервы минерального питания растений, но их водно-физические свойства неблагоприятные и требуют первоочередного улучшения. Они склонны к заболачиванию. Благоприятные условия для обработки и посева на них ограничиваются короткими сроками. К числу важнейших агротехнических мероприятий по оптимизации условий жизнедеятельности культурных растений необходимо отнести хорошую заправку почв органическими удобрениями и своевременную и правильную их обработку.

Дерново-палево-подзолистые почвы на лессах и лессовидных суглинках занимают 12,7% территории республики. Встречаются в основном Могилевской, Минской и Витебской области. Приурочены к высоким водораздельным плато.

Пахотный горизонт этих почв имеет палево-серую, а подзолистый – палевую окраску, что и нашло отражение в названии почв. Несмотря на некоторые отрицательные свойства (кислая реакция, мало гумуса, низкое количество фосфора и калия), дерново-палево-подзолистые почвы характе¬ризуются самым высоким естественным плодородием среди дерново-подзолистых почв республики. По бонитировочной шкале их плодородие оценивается от 58 до 71 балла. Почвы на пылеватых суглинках и сами почвообразующие породы легко размываются (и промываются) водой, что ведет к образованию оврагов, котловин, микрозападин. Поэтому рациональное использование дерново-палево-подзолистых почв должно обязательно предусматривать проведение противоэрозионных мероприятий.

Дерново-подзолистые почвы на моренных суглинках распространены в районах конечно-моренных отложений в Витебской области и на севере Минской, отдельные участки этих почв встречаются и в других областях. Занимают около 8,5% территории Беларуси. Рельеф в границах размещения песчанисто-суглинистых почв холмисто-бугристый, местами – относительно пологоволнистый. Почвенный покров пестрый, комплексный: на небольших расстояниях изменяется оподзоленность, механический состав, степень смытости. Для этих почв свойственна мелкая контурность полей, завалуненность обломками кристаллических и известковых пород – характерная черта почв, сформировавшихся на моренных суглинках.

Внесение удобрений, известкование кислых почв, сбор валунов с полей, противоэрозионные мероприятия – все это необходимо учитывать при использовании дерново-подзолистых моренно-суглинистых почв.

Дерново-подзолистые почвы на супесях встречаются как отдельными участками, так и значительными территориями во всех областях. Около 35% площади сельскохозяйственных угодий республики расположены на супесчаных почвах. Супеси как почвообразующая порода на территории республики имеют малую мощность (от 20 до 100 см) и могут отличаться разным генезисом – водно-ледниковым, моренным, озерно-ледниковым. Обычно супеси в пределах почвенного профиля подстилаются с разной глубины песками, суглинками, глинами.

Естественное плодородие и водно-физические свойства супесчаных почв определяются мощностью супесей и характером подстилающей породы.

В случае, когда супеси подстилаются суглинком, то водно-воздушный и пищевой режим в почве складывается лучше, чем в случае подстилания супесей песком. Следует отметить, что почвы, развивающиеся на озерно-ледниковых пылеватых супесях, по причине большого количества мелкозема, тонкой капиллярности более плодородны, чем почвы, сформировавшиеся на моренных супесях. В повышении плодородия рассматриваемых почв приоритетное место занимают органические удобрения, выращивание сидератов.

Дерново-подзолистые почвы на песках встречаются во всех областях республики. Они могут развиваться на озерно-ледниковых, моренных и водно-ледниковых песках. Такие почвы распространены главным образом в северной, а также центральных частях республики – занимают 16,7% всех земель Беларуси. На юге республики преобладают почвы, формирующиеся на древних и современных аллювиальных мелкозернистых песках – таких почв около 9,5% территории республики.

Дерново-подзолистые песчаные почвы имеют слабо дифференцированный профиль – генетические горизонты плохо выражены, растянуты, переходы постепенные.

Песчаные почвы имеют неблагоприятный водный режим, и посевы часто страдают от засухи. Эти почвы мало содержат гумуса (

В борьбе с эрозией почв применяют агротехнические, лесомелиоративные и гидротехнические меры.

Источник

Дерново-подзолистые почвы

| КиДПР | Дерново-подзолистые / Дерново-элювоземы |

| WRB | Umbric ALBELUVISOLS |

| Площадь | 5,45% |

Условия формирования

Дерново-подзолистые почвы формируются в равнинных и горных областях южнотаежной подзоны под хвойно-лиственными и хвойно-широколиственными мохово-травянистыми и травянистыми лесами преимущественно на суглинистых породах различного генезиса.

Морфологическое строение профиля

О — АО — А — ЕL — ELBt — Bt — BtC — C

Профиль почвы состоит из подстилки О небольшой мощности (3–5 см), под которой часто выделяется маломощный грубогумусовый горизонт АО; гумусового горизонта А светло-серой или буровато-серой окраски, мелкокомковатой или порошистой структуры мощностью от 5 до 15 см, элювиального горизонта ЕL белесой окраски, часто с сероватым или палевым оттенком, плитчато-листоватой структуры, сильно варьирующей мощности (от 10–30 до 40–50 см). Он сменяется переходным горизонтом ELBt, состоящим из бурых и белесых фрагментов. Ниже выделяется текстурный горизонт Bt плотный, бурый с красноватым или желтоватым оттенком, ореховато-призматической структуры с четкими признаками иллювиирования глинистого и тонкопылеватого вещества в виде кутан, постепенно через горизонт BtC он переходит в почвообразующую породу С.

Основные почвообразовательные процессы

- Подстилкообразование

- Гумусово-аккумулятивный процесс

- Кислотный гидролиз минералов

- Лессиваж

Хозяйственное использование

При сельскохозяйственном использовании дерново-подзолистых почв необходимо внесение органических и минеральных удобрений, известкование, углубление пахотного слоя, борьба с эрозией. Основные культуры севооборотов — зерновые, пропашные, однолетние и многолетние травы.

Аналитическая характеристика дерново-подзолистой почвы [194]

Свойства

Почвы характеризуются кислой реакцией по всему профилю, отчетливой элювиально-иллювиальной дифференциацией по распределению илистой фракции и полуторных оксидов, небольшим содержанием гумуса (от 2 до 6%) в гумусовом горизонте с резким падением ниже по профилю (в горизонте ЕL 0,2–0,5%), состав гумуса фульватный (Сгк/Сфк 0,3–0,5). Поглощающий комплекс не насыщен основаниями. Почвенная катена в условиях конечно-моренного рельефа Валдайской возвышенности. Южная тайга. Новгородская область [246, 251]

Микроморфологическая характеристика

А Материал агрегирован, слабая прокрашенность дисперсными формами гумуса, заметная зоогенная проработанность, плазма изотропна, встречаются углистые образования, сгустки или хлопья органической плазмы, копролиты, дисперсный гумус распределен равномерно. Железистые нодули имеют темную окраску и четкие границы, содержат примеси органических компонентов, оксидов марганца, иногда в конкрециях различимы колонии железо-бактерий. Скелетных зерен мало.

EL Уплотненный пылеватый материал, характерна плитчатая структура, включает мелкие растительные остатки разной степени разложенности, встречаются плазменные микрозоны с чешуйчатым строением. Характерно наличие папул, кутан, железистых конкреций. Преобладают субпараллельные поры-трещины.

ELBt Неоднороден по микростроению: выделяются зоны с высокой ориентацией глинистой плазмы, папулами и агрегатами пылеватого состава. Встречаются крупные глинистые кутаны и скелетаны, железистые новообразования, характерно разрушение глинистых кутан.

Вt Угловато-блоковая структура, пылевато-плазменный материал, глинистая плазма высокой оптической ориентации, преобладают волокнистые, спутано-волокнистые и струйчатые типы. Гумусово-глинистые и глинистые кутаны локализованы по стенкам пор. Как правило, в профиле дерново-подзолистых почв максимум иллювиирования приходится на горизонт Вt , во многих случаях кутаны фиксируются ниже горизонта ВtС — в почвообразующей и подстилающей породе. Форма глинистых кутан разнообразна: слоистые, скорлуповатые, однородные, пылевато-глинистые [140, 232, 273].

В.М. Колесникова, М.П. Лебедева-Верба

Гель-хроматограмма гуминовых веществ

Молекулярно-массовое распределение системы гуминовых кислот дерново-подзолистых почв отражает слабую степень трансформации органических остатков. Гумификация исходных биополимеров протекает неглубоко, и в системе гуминовых кислот значительную долю занимают слабо преобразованные высокомолекулярные протогуминовые вещества. Во многих случаях в электронных спектрах поглощения этих фракций обнаруживаются полосы поглощения, характерные для белков и грибных пигментов. Молекулярно-массовое распределение гуминовых кислот в дерново-подзолистых почвах близко к аналогичному параметру для этих соединений в подзолах, но более ярко выражено присутствие фракции лигноподобных соединений. Содержание углерода (около 53%) и доля ароматических фрагментов в составе молекул невелики. В составе молекул даже «зрелых» гуминовых кислот часто присутствуют алифатические фрагменты полисахаридов и белков, источником которых являются органические остатки.

В.В. Демин, Ю.А. Завгородняя

- Дерново-подзолистые почвы, масштаб 1:60 000 000

Источник

Описание почвенного разреза дерново подзолистой почвы

| Если Вам понравился и пригодился наш сайт — кликните по иконке «своей» социальной сети: | ||

| Пожалуйста, ставьте гиперссылку на сайт www.ecosystema.ru если Вы копируете материалы с этой страницы! Во избежание недоразумений ознакомьтесь с правилами использования и копирования материалов с сайта www.есоsystеmа.ru | |

| Пригодилась эта страница? Поделитесь ею в своих социальных сетях: | |

Формируются в южной тайге под хвойно-широколиственными, хвойно-мелколиственными, сосново-лиственничными, мохово-травянистыми и травянистыми лесами на породах различного состава.

Формируются в южной тайге под хвойно-широколиственными, хвойно-мелколиственными, сосново-лиственничными, мохово-травянистыми и травянистыми лесами на породах различного состава.