12. Агрегатный состав почвы (структура почвы). Зависимость структуры от химического состава почвы. Сложение почв. Мероприятия по улучшению химического состава почвы

Агрегатный состав почв (син. почвенная структура) – относительное содержание в почве структурных отдельностей различной формы и размеров, состоящих из механических элементов. Цементирующим веществом для механических элементов выступают почвенные коллоиды. В зависимости от развития осей, формы и размеров выделяют типы, роды и виды структуры.

Механические элементы твердой фазы почвы, формирующие ее гранулометрический состав, под влиянием различных факторов объединяются в структурные отдельности (агрегаты) различной формы и размера. Структура почвы представляет собой более высокий уровень организации твердого вещества почвы и играет важную роль в формировании агрономических свойств и режимов почвы:

- водно-воздушный режим,

- сложение,

- условия обработки и в целом плодородие почвы.

Структурные почвы, по сравнению с малоструктурными и бесструктурными, обладают:

- хорошей водо- и воздухопроницаемостью,

- благоприятным температурным режимом,

- высокой противоэрозионной устойчивостью,

- легче обрабатываются,

- создают благоприятные условия прорастания семян и распространения корневых систем растений.

Важными свойствами почвенных агрегатов являются их механическая прочность и водопрочность. Наиболее агрономически ценны макроагрегаты размером 0,25 – 10 мм. Структурной считается почва, содержащая более 55 % водопрочных агрегатов размером 0,25 – 10 мм.

В зависимости от размера агрегатов структуру подразделяют на следующие группы:

- глыбистая – больше 10 мм;

- макроструктура – 10-0,25 мм;

- грубая микроструктура – 0,25-0,1 мм;

- тонкая микроструктура – меньше 0,01 мм.

Различным генетическим горизонтам почв присущи определенные формы структуры. Для гумусо-аккумулятивных горизонтов характерна комковатая и зернистая структуры, для элювиальных – пластинчато-листоватая; для иллювиальных – ореховатая. Форма структуры является важным морфологическим признаком почвы, однако в агрономическом отношении важна не столько форма структурных отдельностей, сколько их размер и прочность.

Почва представляет собой естественное природное образование, формирующееся под совокупным воздействием климата, растительности, почвообразующих пород, условий рельефа и жизнедеятельности организмов. Почва трехфазная система. Твердая фаза вещества (40-65 мас % почвенной массы) почвы представлена в основном смесью неорганического и разлагающегося органического вещества. Почвенный раствор представляет собой водный раствор минеральных питательных веществ. Газообразная фаза — это почвенный воздух. Живые организмы представлены большей частью бактериями.

В почве сложным образом взаимодействуют следующие основные компоненты:

- минеральные частицы (песок, глина), вода, воздух;

- детрит — отмершее органическое вещество, остатки жизнедеятельности растений и животных;

- живые организмы, разлагающие детрит до гумуса.

Мощность почвы (толщина почвенного слоя), в зависимости от типа, колеблется в пределах от нескольких миллиметров до 2-3 м при средней величине 18-20 см. В почве происходят различные физические, химические и биологические процессы, она является средой обитания живых организмов.

Одно из важных физических свойств почвы — ее механический состав, выражающийся в содержании частиц разного размера. Установлены четыре градации механического состава:

От механического состава зависят водопроницаемость почвы, способность удерживать влагу, глубина проникновения корневых систем растений.

Понятие о сложении почв было сформулировано С. А. Захаровым: «Под именем сложения мы будем подразумевать внешнее выражение порозности и плотности почв». Порозность воспринимается зрительными впечатлениями, о связности и плотности нужно судить по приложению известных физических усилий при воздействии на почву.

Сложение почвы — это физическое состояние почвенной массы в отдельном горизонте или почвенном профиле в целом.

Оно обусловлено взаимным расположением и соотношением органических и минеральных частиц, их консолидированностью (связностью). Сложение почвы определяется значениями плотности, характером порового пространства, трещиноватостью. При морфологическом описании почв различают следующие типы сложения:

- очень плотное (слитое) — почвенная масса представляет собой плотную сцементированную массу, куски которой в сухом состоянии не разламываются руками, ножом можно сделать на их поверхности блестящую черту (характерно для столбчатых отдельностей солонцов, бесструктурных глинистых почв);

- плотное — сухой образец с трудом разламывается руками, черта от ножа шероховатая с зубчатыми краями, нож в почву входит с большим трудом;

- рыхлое — почва хорошо распадается на отдельности (агрегаты), заметны поры, трещины (характерно для почв суглинистого состава с ореховатой, зернистой или комковато-зернистой структурой);

- рассыпчатое — масса почвы состоит из отдельных частиц, в сухом состоянии сыпучая (характерно для песчаных и супесчаных почв).

Сложение почв связано с их генезисом и зависит от их структурности, качества и количества гумуса, гранулометрического и химического состава и сложения. Оно имеет большое значение для определения мелиоративных свойств почвы, является агрономически важным показателем, обусловливает величину и характер скважности, а, следовательно, водопроницаемость, аэрируемость, физические и физико-механические свойства почвы.

Тип и размеры пор характеризуют структуру почвы, ее проточность, а, значит, особенности перемещения влаги по профилю. Проточность внутрипочвенных вод определяет степень подвижности почвенных растворов, обеспечивающих поступление питательных веществ к корням растений и отвод от корней продуктов метамоболизма, используемых как питание другими видами растений. Поэтому естественные природные ценозы сложны по составу растительности.

В зависимости от формы и размера пор выделяют следующие типы сложения:

- тонкопористое (поры меньше 1 мм);

- пористое (диаметр пор 1—3 мм), характерное для лёссов и лёссовидных суглинков;

- губчатое (поры диаметром 3—5 мм);

- ноздреватое, или дырчатое (в почве имеются пустоты от 5 до 10 мм), обусловленное деятельностью землероев;

- ячеистое (пустоты более 10 мм);

- трубчатое (пустоты в виде каналов, прорытых землероями).

Процесс изменения природных свойств почвы с целью создания и постоянного поддержания высокого уровня плодородия под воздействием производственной деятельности человека называется окультуриванием почвы. Окультуривание почвы достигается применением комплекса мероприятий, конечной целью которых является создание в почвах свойств, обеспечивающих высокие и устойчивые урожаи сельскохозяйственных культур.

Химический метод направлен на увеличение содержания в почве элементов питания, доступных для растений, путем внесения минеральных удобрений, а также на улучшение химических свойств почвы, связанных с неблагоприятной реакцией (известкование, гипсование почв).

Источник

Определение агрегатного состава почвы

Рабочая тетрадь

Агрофизические свойства почв

Методические указания к лабораторно-практическим занятиям для студентов специальностей «Агрономия», «Агроэкология», «Экономика и управление на предприятии природопользования»

Проверил: доцент кафедры земледелия

______________ Рзаева В.В.

СОДЕРЖАНИЕ

Работа 1. Определение агрегатного состава почвы (структурного состояния почвы):…………………………………………………………………………………4

по методу Н.И. Саввинова (сухое просеивание) ………………. …………..5

Определение водопрочности почвенных агрегатов по методу П.И. Андрианова (мокрое просеивание) ………………. ……………………………. 7

Работа 2. Определение влажности почвы …………….…………..……….…10

Работа 3. Определение плотности почвы ……………………………. 12

Работа 4. Определение плотности твердой фазы почвы ……………………15

Работа 5. Определение общей пористости (скважности) почвы ………. …17

Работа 6. Определение соотношения воды и воздуха в почве ……. ……. 19

Работа 7. Определение общих, недоступных и доступных запасов влаги в почве………………………………………………………………………………….21

Введение

Помимо условий погоды и орошения, решающее значение для обеспечения культурных растений водой имеют физические свойства почвы, в частности ее строение, сложение, структура, а также механический состав, характер ее поверхности. Эти свойства почвы определяют не только общий запас в ней воды в условиях данной местности, но также степень подвижности и скорость передвижения.

Накопление и сохранение влаги в почве во многом зависят от водно-физических свойств, к которым относятся водопроницаемость, водоудерживающая способность, водоподъемное и испаряющее свойство.

Баланс воды в корнеобитаемом слое почвы определяется условиями климата и погоды, свойствами почвы и ее состоянием при обработке, а также биологическими особенностями растений и агротехническими приемами возделывания культур.

Основным источником приходной части водного баланса почвы являются атмосферные осадки. Значительно реже обрабатываемый слой почвы увлажняется за счет грунтовых вод, что возможно лишь при высоком уровне. Относительно меньшее значение в балансе корнеобитаемого слоя имеет вода, образующаяся при конденсации водяных паров, поступающих из атмосферы и из глубоких слоев грунта.

Состояние почвы, при котором заполнены все промежутки между агрегатами и отдельными частичками, соответствует полной влагоемкости.

Работа 1

Определение агрегатного состава почвы

(структурного состояния почвы)

Под структурой почвы понимают совокупность отдельностей, или агрегатов, различных по величине, форме, прочности и связности. Структурная отдельность или агрегат, представляет собой совокупность первичных частиц, соединенных друг с другом в результате коагуляции коллоидов, склеивания, слипания.

Способность почвы распадаться на структурные отдельности называется

В настоящее время почвенную структуру по размерам агрегатов подразделяют следующим образом:

1. Глыбистая структура (агрегаты больше 10мм).

2. Комковатозернистая или макроструктура (агрегаты от 10 до 0,25мм).

3. Микроструктура (агрегаты меньше 0,25мм).

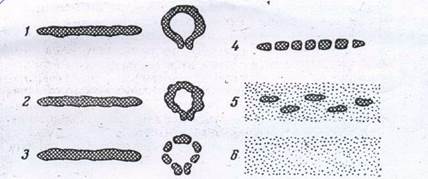

Для определения гранулометрического состава почв имеется много методов. Наиболее простыми и удобными в полевых условиях являются визуальные методы, один из которых представлен на рис. 1. Для его определения берут немного почвы, увлажняют её до тестообразного состояния, затем формируют шнур (жгутик) диаметром 0,2 – 0,3 мм и сворачивают в кольцо. В зависимости от гранулометрического состава образуется шнур, кольцо или почва распадается.

Рис. 1. Определение механического состава почвы визуальным методом.

1 – глина, 2 – тяжелый суглинок, 3 – средний суглинок, 4 – легкий суглинок, 5 – супесь, 6 – песок.

Различают два свойства почвенных агрегатов: связность и прочность. Связность — способность противостоять механической силе воздействия, прочность — способность противостоять размывающему действию воды. Первое свойство зависит от наличия коллоидных частиц, второе от качества перегноя.

Агрономически ценной является водопрочная структура, создание которой и является задачей агротехнических приемов.

В структурной почве создаются оптимальные условия водного, воздушного и теплового режимов, что в свою очередь обуславливают развитие микробиологической деятельности, мобилизацию и доступность питательных веществ для растений.

Структурная почва имеет высокую порозность и влагоемкость. Благодаря хорошей водопроницаемости, она глубоко промачивается водой, создавая запас влаги для растений.

Бесструктурные почвы обладают малой влагоемкостью, плохой водопроницаемостью. Если поры в такой почве заполнены водой, то отсутствует воздух. С повышением температуры такие почвы интенсивно испаряют воду. После дождя поверхность заплывает, резко повышается липкость. Обесструктуренные почвы легко подвергаются ветровой эрозии.

На структуру почвы оказывают влияние биологические, химические, физико-химические, физические, механические факторы, а также искусственные структурообразователи (полимеры). Существуют прямые и косвенные методы определения качества структуры почвы.

Прямые – дают возможность установить степень разрушения всех агрегатов при воздействии на них воды (метод Н.И.Саввинова, Г.Н.Павлова и др.).

Косвенные – о водопрочности агрегатов судят по скорости водопроницаемости (метод Фадеева – Вильямса, П.В.Вершинина) или по времени, необходимом для полного размыва образца.

Источник

Определение агрегатного состава почвы

Рабочая тетрадь

Агрофизические свойства почв

Студент ______ гр.

СОДЕРЖАНИЕ

Работа 1. Определение агрегатного состава почвы (структурного состояния почвы):…………………………………………………………………………………4

по методу Н.И. Саввинова (сухое просеивание) ………………. …………..5

Определение водопрочности почвенных агрегатов по методу П.И. Андрианова (мокрое просеивание) ………………. ……………………………. 7

Работа 2. Определение влажности почвы …………….…………..……….…10

Работа 3. Определение плотности почвы ……………………………. 12

Работа 4. Определение плотности твердой фазы почвы ……………………15

Работа 5. Определение общей пористости (скважности) почвы ………. …17

Работа 6. Определение соотношения воды и воздуха в почве ……. ……. 19

Работа 7. Определение общих, недоступных и доступных запасов влаги в почве………………………………………………………………………………….21

Введение

Помимо условий погоды и орошения, решающее значение для обеспечения культурных растений водой имеют физические свойства почвы, в частности ее строение, сложение, структура, а также механический состав, характер ее поверхности. Эти свойства почвы определяют не только общий запас в ней воды в условиях данной местности, но также степень подвижности и скорость передвижения.

Накопление и сохранение влаги в почве во многом зависят от водно-физических свойств, к которым относятся водопроницаемость, водоудерживающая способность, водоподъемное и испаряющее свойство.

Баланс воды в корнеобитаемом слое почвы определяется условиями климата и погоды, свойствами почвы и ее состоянием при обработке, а также биологическими особенностями растений и агротехническими приемами возделывания культур.

Основным источником приходной части водного баланса почвы являются атмосферные осадки. Значительно реже обрабатываемый слой почвы увлажняется за счет грунтовых вод, что возможно лишь при высоком уровне. Относительно меньшее значение в балансе корнеобитаемого слоя имеет вода, образующаяся при конденсации водяных паров, поступающих из атмосферы и из глубоких слоев грунта.

Состояние почвы, при котором заполнены все промежутки между агрегатами и отдельными частичками, соответствует полной влагоемкости.

Работа 1

Оборудование и материалы.

4. Ведро для отходов.

5. Почва: чернозем выщелоченный, серая лесная.

Определение водопрочности почвенных агрегатов

По методу П.И. Андрианова

Метод основан на учете агрегатов, распавшихся в воде за определенный промежуток времени (10 мин), по каждой фракции в отдельности или по средним размерам агрегатов.

Порядок выполнения работы

Каждую минуту подсчитывают распавшиеся агрегаты. По истечении 10 ой минуты, не распавшиеся агрегаты в сосуде считают водопрочными.

Рис. 3. Чашка Петри с агрегатами

для определения водопрочности.

Результаты работы записывают в таблицу 2

Процентное содержание водопрочных агрегатов рассчитывают по формуле:

С- содержание водопрочных агрегатов, %;

а- количество сохранившихся водопрочных агрегатов по истечении 10 мин, шт.;

А- общее количество взятых для определения водопрочных агрегатов, шт.

Таблица 2. Результаты мокрого просеивания почвы по методу

Распалось агрегатов, шт./мин.

Содержание водопрочных агрегатов

, мм

, мм , мм

, мм