Определение гранулометрического состава почв полевым методом

В полевых условиях гранулометрический состав почв приближенно определяют по внешним признакам и на ощупь. Все группы гранулометрического состава почв (песок, супесь, суглинок, глина) можно различить по ряду признаков. Зная эти признаки и имея соответствующий навык, можно быстро и с достаточной точностью определить гранулометрический состав в полевых условиях.

Цель работы: научиться определять гранулометрический состав почвы полевым методом.

Материалы и оборудование:1)образцы почвы различные по гранолуметрическому составу; 2) бутылочки с водой

«Сухой» метод

Ход выполнения работы: зерно почвы, величиною с зерно гречи, испытывается на ощупь между пальцами. Раздавливается ногтем на ладони и втирается в кожу. Чем зерно более угловато, жестко, прочно и чем большая часть его после полного раздавливания втирается в кожу, тем почва тяжелее по гранулометрическому составу.

Гранулометрический состав почвы определяется по ощущению при растирании, состоянию сухой почвы, по количеству песка (табл. 7).

Таблица 7 – Органолептические признаки гранулометрического состава почв

| Гранулометрический состав | Состояние сухого образца | Ощущения при растирании сухого образца |

| Песок | Сыпучее | Состоит почти исключительно из песка |

| Супесь | Комочки слабые, легко раздавливаются | Преобладают песчаные частицы. Мелкие частицы являются примесью. |

| Легкий песчанистый суглинок | Комочки разрушаются с небольшим усилием | Преобладают песчаные частицы. Глинистых частиц 20-30% |

| Средний песчанистый суглинок | Структурные отдельности разрушаются с трудом, намечается угловатость их формы | Песчаные частицы еще хорошо различимы. Глинистых частиц примерно половина |

Продолжение таблицы 7

| Тяжелый песчанистый суглинок | Агрегаты плотные, угловатые | Песчаных частиц почти нет. Преобладают глинистые частицы |

| Глина | Агрегаты очень плотные, угловатые | Тонкая однородная масса. Песчаных частиц нет. |

«Мокрый» метод

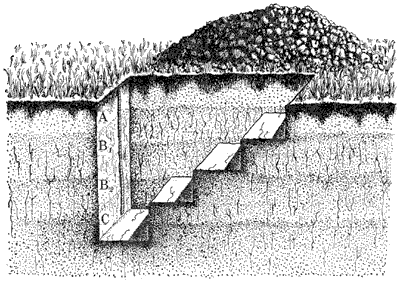

Ход выполнения работы:почва смачивается и разминается между пальцами до такого состояния, чтобы не ощущались ее структурные зерна. Почву следует смачивать до консистенции теста, т.е. до влажности, приблизительно соответствующей нижней границе текучести: в таком состоянии вода из почвы не отжимается, но почва поблескивает от воды и мажется.Хорошо размятая почва раскатывается на ладони «ребром» второй кисти руки в шнур и сворачивается в колечко. Толщина шнура около 3 мм, диаметр кольца – около 3 см (рис 1.). «Мокрый» полевой метод определения гранулометрического состава почвы, в случае тщательного его применения, дает результаты в определении основных классов почв по гранулометрическому составу, весьма близкие к получаемым при анализе с помощью приборов.

Рис. 1 – Показатели «мокрого» способа определения гранулометрического состава почвы в поле (метод раскатывания)

Результаты определения гранулометрического состава почв полевыми методами записываются в таблицы 8 и 9.

Таблица 8 – Диагностические признаки гранулометрического состава почвы

| № образца | Диагностические признаки | Название почвы по гранулометрическому составу | |

| выраженность структуры | связность | наличие песчаных частиц | наличие пылеватых частиц и илистой фракции |

Таблица 9 – Диагностические признаки гранулометрического состава почвы мокрым методом

| № образца | Диагностические признаки | Название почвы по гранулометрическому составу |

| скатывание шарика | образование шнура | деформация шнура |

Выводы по работе:

Вопросы для самоконтроля

1. Как определяют гранулометрический состав почв в полевых условиях.

2. Перечислите органолептические признаки гранулометрического состава почв.

3. Сухой метод определения гранулометрического состава почвы.

4. Мокрый метод определения гранулометрического состава почвы.

Лабораторная работа 8

Определение актуальной и обменной кислотности

Потенциометрическим методом

Реакция почвенного раствора оказывает значительное влияние на рост и развитие растений и микроорганизмов. Сельскохозяйственные растения лучше развиваются на почвах нейтральных и близких к нейтральным. Смещение реакции в кислую или щелочную сторону вызывает нарушение в питании растений. По показателям рНКCl определяется нуждаемость почв в известковании.

Метод основан на вытеснении поглощённых ионов водорода и алюминия из почвы раствором химически нейтральной соли (1,0 н KCl) и последующее измерение ионов водорода в вытяжке потенциометрическим методом на приборе рН-метр.

Реакции при анализе:

ППК] Mg + 8KCl → ППК] 8K + CaCl2 + MgCl2 + HCl + AlCl3

Цель работы: научиться определять актуальную и обменную кислотность потенциометрическим методом

Реактивы и оборудование для приготовления буферных растворов:1,0 Н KCl — 75 г KCl растворить в воде и довести объём до 1 л. (рН раствора должна быть 5,5-6,0). Если рН раствора меньше 5,5, то к нему прибавляют несколько капель 1,0 %-ного раствора КОН, если же рН больше 6,0,то необходимо добавить несколько капель 1,0 % — ной HCl до нужного значения рН.

Материалы и оборудование: 1) конические колбы ёмкостью 100-150 мл; 2) технические весы; 3) рН- метр; 4) буферные растворы для установки рН-метра; 5) бидистилированная вода с рН 6,6 – 6,9.

Ход выполнения работы:взвесить две навески по 20,0 г подготовленной к анализу почвы и перенести в колбы на 100 — 250 мл.Прилить в одну 50,0 мл 1,0 н. раствора KCl (соотношение почвы к раствору 1:2,5), в другую 100 мл бидистиллированной воды (соотношение почвы к раствору 1:5). Взболтать в течение не менее 5 минут. Суспензию перенести в стаканчик и измерить величину рН на приборе рН-метр. Предварительно необходимо проверить настройку прибора по буферным растворам. Результаты анализа записать в таблицу 10.

Таблица 10 – Результаты анализа

| № смешанного образца почвы | рН | Гранулометрический состав | Потребность в известковании | Примерная норма извести в т/га |

Актуальная (активная) кислотность обусловлена повышенной концентрацией катионов водорода в почвенном растворе по сравнению с ионами гидроксила, она определяется наличием водорастворимых кислот. Величина актуальной кислотности имеет большое значение в жизни растений и микроорганизмов, которые постоянно испытывают ее воздействие. Актуальная кислотность тесно связана с потенциальной, особенно с обменной кислотностью (рНKCl), которую называют еще солевой (рН сол.). По рН сол. определяют степень кислотности почв, которая имеет главное значение при решении вопроса о необходимости известкования (табл. 11, 12).

Таблица 11 – Группировка почв по степени кислотности

| Класс | рН | Степень кислотности | Потребность в известковании |

| I II III IV V VI |

Последнее изменение этой страницы: 2017-03-14; Просмотров: 2714; Нарушение авторского права страницы Источник ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА ПОЧВЦель занятия: Научиться определять гранулометрический состав почв полевыми методами («сухим» и «мокрым»); приобрести навыки в оценке гранулометрического состава почв. Время: 2 часа Материалы: 1. Образец почвы в почвенном ящике. 2. Бланк описания образца почвы. 3. Фарфоровая ступка и пестик. 4. Мензурка или колба с водой. 5. Влажные салфетки для рук. Задание:Определить гранулометрический состав трех почвенных образцов «сухим» и «мокрым» способами. Существует несколько способов определения гранулометрического состава почв и почвообразующих пород. Наиболее простыми приемами, широко используемыми при полевом исследовании почвы, являются «сухой» (на ощупь) и «мокрый» (метод раскатывания) для отнесения почвы и почвообразующей породы к глинистой, суглинистой, супесчаной или песчаной группе. Порядок работы. Методика определения механического состава почв в сухом состоянии («сухим методом»). Из каждого почвенного образца (генетического горизонта) берут небольшую пробу землистой массы почвы и растирают ее на ладони или между пальцами и по ощущению относят к той или иной группе по гранулометрическому составу, пользуясь следующей группировкой. 1. Комки и структурные отдельности очень твердые, не раздавливаются между пальцами. При растирании ощущается однородная, тонко измельченная мучнистая масса — почва глинистая. 2. Комки и структурные отдельности прочные, с трудом раздавливаются между пальцами. При растирании на ладони появляется ощущение мучнистости (глинистые или тонкопылеватые частицы) и слабой шероховатости (песчаные частицы) — почва тяжелосуглинистая. 3. Комки и структурные отдельности раздавливаются между пальцами с трудом. При растирании ощущается шероховатость (песчаные частицы) и заметна мучнистость (глинистые и пылеватые частицы) — почва среднесуглинистая. 4. Комки и структурные отдельности раздавливаются при небольшом усилии. При растирании образца на ладони хорошо заметны песчаные частицы (шероховатые) и пылеватые (мучнистые) — почва легкосуглинистая. 5. Комки легко раздавливаются. При растирании преобладает ощущение шероховатости (песчаные частицы) — почва супесчаная. 6. Комки очень легко раздавливаются, превращаясь в сыпучую массу. При растирании появляется ощущение шероховатости (преобладают песчаные частицы, отчетливо различимые невооруженным глазом) — почва песчаная. 7. При наличии среди мелкозема (частиц менее 1 мм) обломков минералов и горных пород (величиной более 3 мм) почва характеризуется как каменистая (щебенчатая). Методика определения гранулометрического состава почв во влажном состоянии («мокрым методом»). 1. Небольшое количество почвенного материала (объём одной чайной ложки) образца почвы, очищается от посторонних предметов (веточки, стебли и корни трав, обломки камней, угольки и т.д.), аккуратно растирается в фарфоровой ступке до однородной рассыпчатой массы и смачивается водой из мензурки или колбы до густой вязкой (тестообразной) консистенции. 2. Полученная масса скатывается в шарик диаметром около 1,5–2 см. 3. Шарик раскатывается на более или менее ровной поверхности (стол, тетрадная поверхность, ладонь и т.д.) в шнур длиной около 5 см и равномерной толщиной около 3-4 мм. 4. Полученный шнур аккуратно сгибается в кольцо также на более или менее ровной поверхности (стол, тетрадная поверхность, ладонь и т.д.). 5. По характеру раскатывания материала в шнур, его морфологии, наличию и густоте трещин на нём определяют разновидность почвы по гранулометрическому составу, пользуясь основными показателями таблицы. 6. Для надёжности определения механического состава и исключения случайного результата необходимо провести описанную выше процедуру на раскатывание не менее двух-трёх раз для одного и того же образца. 7. Сравнивают полученные результаты с результатами определения гранулометрического состава почвы «сухим» способом. 8. Итоговый результат по гранулометрическому составу каждого почвенного образца вписывается простым карандашом в соответствующую графу бланка описания образца почвы. Вид образца в плане после раскатывания Шнур не образуется — песок Зачатки шнура — супесь Шнур дробится при раскатывании — легкий суглинок Шнур сплошной кольцо при свертывании распадается — средний суглинок Шнур сплошной кольцо с трещинами — тяжелый суглинок Шнур сплошной кольцо дельное — глина Практическая работа № 3. ПОЛЕВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЧВ Цель занятия: научиться закладывать почвенные разрезы; приобрести навыки по выделению почвенных горизонтов и описанию морфологических признаков почвенных горизонтов в полевых условиях; научиться отбирать почвенные образцы для лабораторных исследований. Время: 6 часов Задание:в соответствии с требованиями заложить основной почвенный разрез, сделать описание почвенного разреза, произвести отбор почвенных образцов. Порядок работы. 1. Прежде всего, необходимо самым тщательным образом осмотреть местность, определить характер рельефа и растительности для правильного выбора места заложения почвенного разреза. 2. Разрез необходимо закладывать в наиболее характерном месте обследуемой территории. Почвенные разрезы не должны закладываться вблизи дорог, рядом с канавами, на нетипичных для данной территории элементах микрорельефа (понижения, кочки). 3. На выбранном участке местности копают почвенный разрез так, чтобы три стенки его были отвесными, а четвертая спускалась ступеньками (рис. 3. 1). Рис. 3.1. Почвенный разрез Передняя, лицевая, стенка разреза, предназначенная для описания, должна быть обращена к солнцу. При рытье разреза почву необходимо выбрасывать только на боковые стороны и ни в коем случае не на лицевую стенку, что может привести к ее загрязнению, разрушению верхних горизонтов, изменению их мощности и т. д. Основной разрезы закладывают до такой глубины, чтобы вскрыть верхние горизонты неизменной материнской породы. 4. На основе изменений окраски выделяют генетические горизонты, отмечают их границы ножом и измеряют мощность каждого из них в сантиметрах. 5. Детально описывают каждый генетический горизонт по морфологическим признакам. Источник Определение гранулометрического состава грунта

Отборы конкретных образцов осуществляют согласно требований ГОСТа 12071-2000, где микроагрегатный состав определяется по весовому содержанию твердых водостойких составляющих частиц. Методы анализа гранулометрического состава изложены в межгосударственном стандарте — ГОСТе 12536-79. Цели исследованияАктуальность определения гранулометрического состава грунта обуславливается широким спектром работ, для выполнения которых необходимы сведения о водорастворяемых частицах. Такой анализ проводится для решения следующих вопросов:

Виды обломочных несцементированных грунтовИсходя из неоднородного состава, существует определенная классификация, позволяющая соотносить исследуемые образцы к одной из категорий. Выделяют такие виды обломочных несцементированных грунтов: В основе данной классификации лежит принцип фракционного размера обломков, от чего напрямую зависят свойства, в том числе степени водопоглощения и водорастворения. Крупнообломочные

В их составе свыше 50% частиц, диаметр которых превышает 2 мм. Подразделяются на два вида: с высоким содержанием песчаных (свыше 40%) и глинистых (свыше 30%) частиц. Они могут быть достаточно однородными, однако все они характеризуются степенью водонасыщения, текучестью и уровнем влажности. Такие грунты образуются в результате сильного выветривания горных пород. ЩебенистыеРазновидность галечниковых грунтов плотностью от 1,2 до 3 г/см3, представляющие собой раздробленную в результате естественных причин скальную породу. Частицы в виде щебеночных обломков, имеют размеры от 10 до 200 мм, причем разной формы (игловатая, пластинчатая). Данные грунты в сухом состоянии обладают крайне низкой способностью связываться между собой. Грунт характеризуется низкой способностью к сжатию, давая эффективную основу для фундамента строений. Дресвяные/гравийныеДресвяные и гравийные грунты – это обломочная категория грунтовых составов, имеющая частицы окатанного типа, размером от 3 до 70 мм. Чаще всего такие грунты располагаются в поймах рек, рядом с озерами, прудами и морями.

Различный минералогический состав частиц, составляющих такие грунты, придает ему определенную скелетность, неплохую прочность и устойчивость. ПесчаныеПесчаные грунты – это смесевые частицы разрушенных твердых (горных) пород, включающих в себя зерна кварца и ряда других минералов. В зависимости от особенностей входящих в состав такого грунта элементов он может иметь высокую, среднюю или низкую плотность. По характеристикам он относится к несвязному минеральному типу, размеры частиц которого составляют от 0,05 до 2 мм в объеме, не больше 50%. Крупный и гравелистый песок

Достаточно схожими свойствами обладает крупный песок, где размеры песчинок составляют от 0,30 до 2 мм. В состав обоих типов песка входят такие минералы, как полевой шпат (8%), кварц (70%), кальцит (3%) и прочие (11%). Примечательно, что свойство грунта в плане хорошей несущей способности не зависит от объема влаги, присутствующей в составе гравелистого и крупного песка. Средний и мелкий песокМелкий песок состоит из песчинок, размерами от 1,5 до 2,0, а средний – от 2,0 до 3,0 мм. Такие песчаные составы имеют в среднем плотность порядка 3-5 кг/см2, которая дает им высокую несущую способность. В отличие от крупного и среднего, мелкий песок при насыщении влагой теряет свои прочностные свойства, которые уменьшаются в 2 раза. Пылеватые частицыПо своему минеральному составу пылеватые частицы – это практически чистый кварц, реже — полевые шпаты с примесью других минералов. Размеры таких составов от 0,050 до 0,001 мм. В сухом состоянии они обладают крайне слабой связанностью, имеют низкий уровень пластичности. Хороший капиллярный состав позволяет поднимать воду на высоту до 2,5-3 м.

Суглинок и глинистые частицыСуглинок – рыхлая порода осадочного типа, содержащая в среднем от 10 до 30% глинистых веществ, размером менее 0,005 мм. В таком грунте может присутствовать супесь – песчаные частицы с содержанием глинистых примесей в объеме до 10%, которые по своим характеристикам очень схожи с песчаными грунтами. В песчаных суглинках содержится в основном кварц с воднорастворимыми солями, а в глинистых – минералы монтмориллонит, иллит и каолинит. Методы определения состава грунтовой смесиДля определения состава используется принцип расчленения грунтовой смеси на определенные группы, схожие по своему составу и специально отобранные для пробы. Размеры частиц определяется в миллиметрах, а вес – в граммах. Существуют различные методики определения такого состава, главными из которых являются ситовой, ареометрический, пипеточный и отмучивание. СитовойВ его основе – использование набора сит с отверстиями, размерами 0,25; 0,1; 1; 0,5; 5; 2; 10 мм, а также специальной машины для просеивания с поддоном. Благодаря такому просеиванию удается определить и визуально увидеть состав грунта, а также процентное соотношение имеющихся в нем минералов и компонентов. Для получения объективного анализа следует внимательно отнестись к вычислению массы средней пробы грунта, которая должна иметь следующие значения:

АреометрическийОснован на учете изменения плотности суспензии, которая замеряется по мере отстаивания с помощью специального прибора – ареометра. Предварительно отбирается проба, где используется метод квартования, при котором смесь проходит дополнительно через сито, с диаметром отверстий до 1 мм. Масса средней пробы составляет:

После определения процентного содержания смесей грунта при помощи ареометра, вычисляют содержание каждой отдельной фракции. Здесь используют метод последовательного вычитания меньшей величины из большей. Пробу отбирают с учетом природной влажности. Метод отмучиванияСуть методики заключается в определении содержания пылеобразных и глинистых частиц по изменению масса песка после предварительного отмучивания частиц. Для выполнения испытания используется сушильный шкаф, цилиндрическое ведро или сосуд и секундомер. В ходе проведения испытания просеянный и высушенный до постоянной массы песок (1000 г) помещают в ведро и заливают водой, после чего выдерживают так 2 часа. Цилиндрическое ведроПараллельно из воды удаляются все посторонние частицы и глинистые примеси. Промывку производят несколько раз. После того, как вода в ходе промывки станет чистой, можно приступать к сливу суспензии через нижнее отверстие в сосуде. Далее остается только вычислить содержание в песке отмучиваемых глинистых частиц по формуле:

ПипеточныйПри таком способе содержание глинистых и пылеобразных частиц определяется путем выпаривания суспензии (получаемой при промывке песка и взвешивании сухого остатка), отобранной с помощью пипетки.

Металлический цилиндр с пипеткой мерного типаСпустя 1,5-2 минуты, когда осадок ляжет на дно. С помощью мерной пипетки берут пробу и выливают все содержимое на предварительно взвешенный стакан. Полученную суспензию выпаривают в специальном сушильном шкафу. Результат обрабатывается по формуле:

Расчет степени неоднородности гранулометрического состава песчаного грунтаС целью определения пригодности песчаного грунта для выполнения тех или иных работ часто требуется просчет степени неоднородности его гранулометрического состава. Для этого существует специальная формула:

Если получившееся в результате расчета значение Сu≥3, то к наименованию песчаного грунта добавляют такое слово, как «неоднородный». Если же Сu Полезное видео Смотрите интересный видеоматериал, в котором наглядно показан один из методов определения гранулометрического состава грунта. ЗаключениеЧтобы получить объективные данные относительно гранулометрического состава исследуемого грунта используют разные методы расчета. Это позволяет исключить вероятность ошибок при получении результатов, добившись максимальной точности в плане выявления процентного соотношения сухого остатка, плотности и размера внутренних фракций. Источник ➤ Adblockdetector |

Гранулометрический состав грунта – это определенное содержание по весу разнофракционных частиц, выражающееся в их процентном отношении к массе сухих проб, взятых для анализа.

Гранулометрический состав грунта – это определенное содержание по весу разнофракционных частиц, выражающееся в их процентном отношении к массе сухих проб, взятых для анализа.

Это несвязные крупнодисперсные фракции, сформированные в результате воздействия водных потоков и ледников на скальные породы.

Это несвязные крупнодисперсные фракции, сформированные в результате воздействия водных потоков и ледников на скальные породы. Песок гравелистого типа состоит из песчинок, размерами от 0,28 мм до 5-6 мм и обладает хорошей несущей способностью за счет плотности 5,5-6,5 кг/см2.

Песок гравелистого типа состоит из песчинок, размерами от 0,28 мм до 5-6 мм и обладает хорошей несущей способностью за счет плотности 5,5-6,5 кг/см2.