Экология СПРАВОЧНИК

Информация

Определение потери при прокаливании

Потерей при прокаливании (п.п.п.) называют убыль в массе при нагревании почвы до 900 °С. При прокаливании почва теряет воду, гумус, С02 карбонатов, адсорбированные газы и частично хлориды. Величиной потери пользуются для вычисления общего содержания минеральных веществ в почве, для вычисления содержания химически связанной воды и для пересчета содержания элементов минеральной части почвы на прокаленную навеску.[ . ]

В доведенном до постоянной массы фарфоровом тигле на аналитических весах отвешивают 1,0000 г почвы, пропущенной через сито с отверстиями диаметром 0,25 мм.[ . ]

Тигель с навеской почвы ставят в холодную муфельную печь. Нагревают печь до 900 °С и прокаливают почву при этой температуре в течение 1 ч, считая время с момента установления требуемой температуры.[ . ]

Вынимают тигель из муфельной печи, ставят в эксикатор, закрывают крышкой и переносят эксикатор в весовую комнату. После 20 — 30 мин охлаждения тигель взвешивают без крышки.[ . ]

Прокаленная почва гигроскопична и энергично поглощает водяные пары из воздуха. Поэтому сначала взвешивают тигель с прокаленной почвой с точностью до сотых долей грамма, а затем уточняют массу при взвешивании после повторного прокаливания.[ . ]

Повторное прокаливание проводят 10 — 20 мин. Тигель для повторного прокаливания можно ставить в нагретую муфельную печь. При повторном взвешивании сначала на чашку весов кладут разновески, соответствующие массе, установленной при предыдущем взвешивании, и только после этого быстро ставят на весы тигель из эксикатора и устанавливают точную массу прокаленной почвы перемещением рейтера. При увеличении массы за окончательную массу принимают наименьшую.[ . ]

В засоленных карбонатных почвах в величину п.п.п. вносят поправку на содержание хлора в водной вытяжке.[ . ]

Источник

1.3. Определение потери при прокаливании

На аналитических весах отвешивают около 1 г почвы, пропущенной через сито с отверстиями диаметром 0,25 мм, и помещают во взвешенный фарфоровый тигель (высота 3-4 см, верхний диаметр до 4 см). Тигель ставят в муфельную печь и прокаливают почву при 750-800 о С в течение 2-3 ч. Охлаждают в эксикаторе и быстро взвешивают. Убыль в весе соответствует потерям при прокаливании. Они состоят из потерь адсорбированной, кристаллизационной и конституционной воды, потерь от выделения СО2 при разложении карбонатов, органического вещества и пр. Результаты записывают в форму 2.

Почва, генетический горизонт, глубина образца, см

Масса тигля с воздушно-сухой почвой, г

Масса тигля с прокаленной почвой, г

Масса воздушно-сухой почвы (m0), г

Потеря массы почвы после прокаливания (m1), г

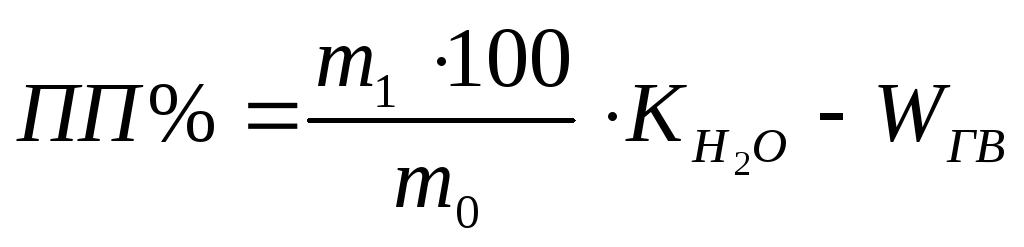

Величину потери при прокаливании находят по формуле:

где ПП – потери при прокаливании, %; m1 – масса компонентов, теряющихся при прокаливании, г; m0 – навеска воздушно-сухой почвы, г;

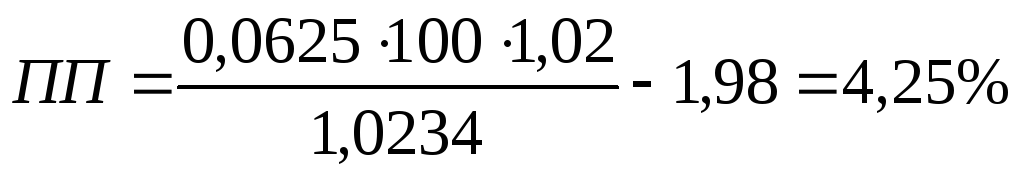

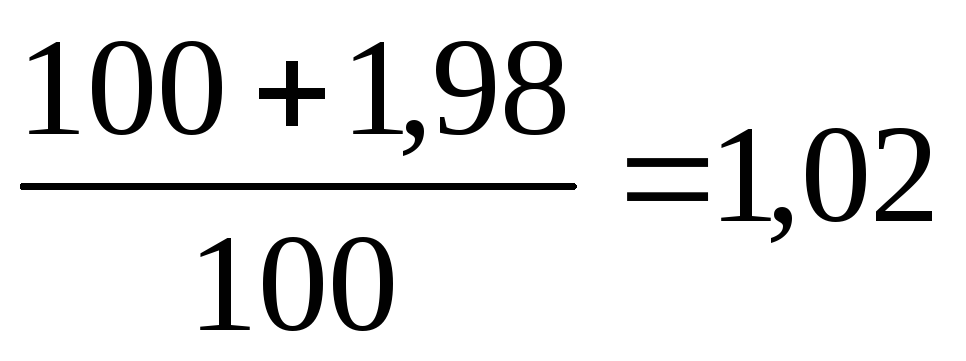

Пример расчета. Навеска воздушно-сухой почвы (m0) равна 15,2675-14,2342 = 1,0234 г. Вес прокаленного остатка – 0,9609 г. Потеря массы почвы после прокаливания (m1) составила 15,2576 – 15,1951 = 0,0625 г. Содержание гигроскопической воды в почве равно 1,98 %. Коэффициент пересчета на сухую почву (

Величину потери при прокаливании используют для пересчета результатов валового анализа на прокаленную почву, т.е. на ее минеральную часть.

1.4. Спекание почвы с содой

Для разложения почвы и перевода ее нерастворимых соединений в растворимые производят спекание почвы с содой. Перед спеканием из плотных беззольных фильтров вырезают 5-7 кружочков по размеру дна тигля и кладут их на дно тигля. Из такого же фильтра сворачивают конус по размеру внутренней поверхности тигля так, чтобы конус плотно прилегал к его стенкам и был на 1-2 мм ниже края тигля, острый угол конуса при этом загибают. Кружочки и конус пропитывают насыщенным раствором сульфата калия (К2SO4) периодически подсушивая их в сушильном шкафу. Эта операция необходима для того, чтобы предотвратить разрушение тигля в процессе спекания почвы. В подготовленный таким образом тигель переносят подготовленную для спекания смесь почвы и плавня. Для приготовления смеси на аналитических весах отвешивают на глянцевой бумаге 0,5-1 г прокаленной почвы, растертой в халцедоновой, агатовой или яшмовой ступке до состояния пудры. Навеску почвы хорошо перемешивают с 2 г тонко растертой безводной соды + 0,1 г КNO3. Тигель закрывают фарфоровой крышкой, ставят в слабо нагретую муфельную печь и спекают 2 часа при температуре 850-900 о .

1.5. Анализ элементного состава почв

1.5.1. Определение кремния желатиновым методом

Спекшаяся смесь после охлаждения очень легко вынимается из тигля. Ее переносят в фарфоровую чашку на 200-250 мл, приливают 25 мл горячей дистиллированной воды, накрывают большим часовым стеклом и затем постепенно прибавляют 10 мл концентрированной HCl, осторожно приподнимая стекло во избежание разбрызгивания раствора.

Чашку с содержимым ставят на кипящую водяную баню и нагревают до полного растворения спека, не снимая часового стекла. Время от времени кусочки не растворившегося сплава разминают стеклянным пестиком (палочка с расплющенным концом). Затем стекло обмывают над чашкой, удаляют его и раствор выпаривают до состояния влажных солей при периодическом перемешивании стеклянным пестиком, так как возможно образование плёнки, которая будет мешать выпариванию раствора. К полученному влажному остатку прибавляют 20 мл концентрированной HCl, опять накрывают часовым стеклом и помещают на 10 мин на кипящую баню. Снимают стекло и при энергичном круговом помешивании тем же пестиком прибавляют 5 мл свежеприготовленного 2%-ного раствора желатины, продолжая быстро перемешивать раствор в течение 2-3 мин. Затем в чашку прибавляют немного мацерированной фильтровальной бумаги, приливают 25 мл горячей дистиллированной воды для растворения образовавшихся солей, оставляют на горячей бане еще на 10 мин и фильтруют декантацией (не перенося на фильтр выделившийся осадок SiO2) через фильтр с белой лентой, диаметром 11 см в мерную колбу на 250 мл. Под конец осадок из чашки переносят на фильтр, смывая его сильной струей горячего раствора 1% HCl. Чашку тщательно вытирают кусочком фильтра, который затем смывают 1% HCl на фильтр с осадком. Осадок продолжают промывать тем же раствором до исчезновения в фильтрате реакции на железо. Для этого собирают в пробирку

2 мл кислого фильтрата прямо из под воронки и приливают 2-3 капли 10% раствора роданида калия или аммония и, если не появится красная или розовая окраска от роданида железа, то осадок заканчивают промывать двукратным наполнением воронки одной горячей водой. Подсушенный на воронке фильтр с осадком кремниевой кислоты переносят во взвешенный фарфоровый тигель, прикрывают крышкой, осторожно озоляют и прокаливают в муфеле при 900 о до постоянной массы. Результаты заносят в форму 3.

Почва, генетический горизонт, глубина образца, см

Источник

Морфологические признаки почв (стр. 4 )

| Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |

Чем выше коэффициент структурности, тем более оструктурены почвы. Если Кс более 1 почвы считаются оструктуренными, если меньше 1 слабооструктуренными и если менее 0,3 – бесструктурными.

Материалы и оборудование: 1. Набор сит диаметром ячеек 10; 7; 5; 3; 2; 1; 0,5; 0,25 мм; 2. Технохимические весы.

Определение гигроскопической воды в почве и расчет коэффициента гигроскопичности

Значение анализа. Гигроскопичность – это способность почв поглощать воду из воздуха называется гигроскопической. Гигроскопичность почв зависит от влажности воздуха, содержания в почве гумуса и глинистых части, поэтому различные почвы обладают различной гигроскопичностью. Все химические анализы проводят с образцами почв в воздушно-сухом состоянии, при котором почвы содержат неодинаковое количество гигроскопической воды. Для того, чтобы получить возможность сравнивать результаты анализа различных почв, полученные данные химических анализов пересчитывают на абсолютно сухую навеску почвы. Для этого необходимо определить содержание гигроскопической воды в каждом почвенном образце и рассчитать коэффициент гигроскопичности.

Принцип метода. Гигроскопическая вода удерживается почвой с большой силой и может быть удалена только при длительном высушивании почвы при температуре 1050 С в специальных сушильных шкафах. Поэтому определение гигроскопической воды в почве проводят методом высушивания при t0 1050С.

Ход анализа. 1. Взвесить на аналитических весах с точностью до четвертого знака после нуля чистый бюкс, записать номер и вес.

2. Образец почвы, измельченный и просеянный через сито с отверстиями диаметром 1 мм, рассыпают на листе чистой бумаги тонким слоем.

3. Специальным совком (ложкой) взять из разных мест почвенного образца в бюкс небольшие порции почвы так, чтобы общий вес почвы в бюксе был равен примерно 5 грамм.

4. Бюкс с почвой взвесить на аналитических весах, записать его вес и поставить с открытой крышкой в сушильный шкаф.

5. Включить шкаф, установить при помощи регулятора температуру в 1050С.

6. После высушивания в течении 6-и часов бюкс с почвой закрывают крышкой и переносят в эксикатор для охлаждения.

7. После охлаждения бюкс с почвой взвешивают на аналитических весах с точностью до четвертого знака после нуля, вес записывают, а бюкс с почвой ставят для высушивания в сушильный шкаф на 2 часа для контроля.

8. Через два часа бюкс с почвой переносят из сушильного шкафа в эксикатор для охлаждения. После охлаждения взвешивают на аналитических весах и полученный результат сравнивают с весом после первого высушивания. Если вес одинаков, то производят расчет гигроскопической влаги и коэффициента гигроскопичности. Если же вес бюкса с почвой после двухчасового высушивания изменился, операцию по высушиванию повторяют до получения постоянного веса.

9. Результаты проведенного последования записывают в рабочую тетрадь по следующей форме:

Форма записи и примерный расчет

Глубина взятого образца в см

Вес пустого бюкса, г

Вес бюкса с почвой до высушивания, г

Вес бюкса с почвой после высушивания, г

Вес испарившейся воды, г

Вес абсолютно сухой почвы, г

10. Расчет гигроскопической влаги проводят по формуле:

где W(г) – влага гигроскопическая;

В-С – вес испарившейся воды в граммах;

С-А – вес абсолютно сухой почвы

100 – коэффициент пересчета в проценты

Примерный расчет: Wr = · 100=4,9

11. Рассчитать коэффициент гигроскопичности. Коэффициент гигроскопичности равен отношению 100 к 100 минус процент влаги в данном почвенном образце. Пример расчета:

где Кг – коэффициент гигроскопичности.

УСКОРЕННЫЙ МЕТОД ВАЛОВОГО АНАЛИЗА ПОЧВ

Значение анализа. Валовым анализом называется комплекс определений, позволяющих установить валовый, или элементарный состав почв, т. е. получить представление об общем содержании в почве химических элементов или их окислов.

Данные валового анализа дают возможность проследить изменения в содержании химических элементов по почвенному профилю по сравнению с почвообразующей породой и установить направленность почвообразовательного процесса. Кроме того, этот анализ позволяет определить потенциальные запасы различных химических элементов.

Валовый анализ включает определение гигроскопической воды, потери при прокаливании, содержания органического углерода и азота, а также содержание окислов, которые входят в состав минеральной части почв (SiO2, Al2O3, Fe2O3, TiO2, MnO, CaO, MgO, SO3, P2O5, K2O, Na2O). В карбонатных почвах проводят еще определение СО2 карбонатов.

На проведение полного валового анализа почв принятыми в почвоведении «классическими» методами аналитику приходится затрачивать много времени. Поэтому в настоящее время разработаны более быстрые методы валового анализа почв, которые дали при проведении большого числа сравнительных определений наилучшую воспроизводимость и результаты, очень близкие к данным, которые были получены при анализе «классическими» методами. Ускоренный валовый анализ почв требует в два раза меньше времени для выполнения этих анализов.

Принцип метода. Многие химические соединения в почве отличаются тем, что не растворяются в воде и кислотах. Для перехода нерастворимых соединений почвы в растворимые производят сплавление почвы с углекислыми щелочами или разложению фтористоводородной кислотой. В обоих случаях разложение минеральной части почвы проводят в платиновой посуде. В сплаве определяют содержание SiO2, Al2O3, Fe2O3, TiO2, MnO, CaO, MgO, SO3 и P2O5. Для определения содержания в почве К2О и Nа2О почву разлагают фтористоводородной кислотой. Следовательно, определение состава минеральной части почв состоит из двух процессов: 1) сплавление почвы с углекислыми щелочами или разложению ее фтористоводородной кислотой и 2) определение различных соединений.

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ ХОД АНАЛИЗА

Подготовка почвы к анализу. 1. Отбирают пробу почвы весом 3-4 грамма из подготовленного и просеянного через сито с отверстиями 1 мм образца таким же способом, как и при подготовке почвы для определения гумуса, который описан нами раньше.

2. Тщательно растирают взятую среднюю пробу почвы в агатовой или яшмовой ступке до состояния тонкой пудры. Если растирание проведено плохо, то сплавление почвы углекислыми щелочами может не произойти. Поэтому тщательному растиранию почвы следует уделить особое внимание.

Определение гигроскопической воды

1. На аналитических весах с точностью до 0,0001 г. взвешивают платиновый тигель.

2. Отвешивают в платиновый тигель с точностью до 0,0001 1 грамм тонко растертой в агатовой ступке почвы.

3. Тигель с почвой ставят в сушильный шкаф и высушивают в течение 3 часов при 1050С.