ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОТНОСТИ ТВЕРДОЙ ФАЗЫ ПОЧВЫ

Практические занятия

В колбу наливают около 250 мл дистиллированной воды, кипятят примерно 30 мин для удаления воздуха, растворенного в ней, и охлаждают до комнатной температуры.

В пикнометр (или мерную колбу) на 100 мл наливают прокипяченную и охлаждённую дистиллированную воду до метки, закрывают капилляром, вытирают фильтровальной бумагой, измеряют температуру воды. Затем пикнометр взвешивают на аналитических весах.

Образец почвы просеивают через сито с диаметром отверстий 1 мм. Из этого образца берут 9-10 г воздушно-сухой почвы и помешают в стеклянный стаканчик или в какую-либо другую тару. Одновременно берут навеску для определения гигроскопической влаги, если ее не определяли ранее.

Из взвешенного пикнометра выливают чуть больше половины воды и через воронку переносят в него навеску почвы. Воронку, не вынимая из пикнометра, ополаскивают небольшим количеством воды. Стаканчик, в котором находилась почва, снова взвешивают и по разности масс стаканчика с почвой и пустого стаканчика находят массу воздушно-сухой почвы, взятой для определения плотности твердой фазы.

Воду с почвой кипятят в пикнометре 30 мин для удаления воздуха, не допуская бурного кипения, доливая дистиллированной водой по мере выкипания до половины объема. При этом пикнометр капилляром не закрывают. После кипячения пикнометр с содержимым охлаждают до комнатной температуры, доливают прокипяченную и охлажденную воду до метки, закрывают капилляром, вытирают снаружи фильтровальной бумагой и взвешивают на аналитических весах. Нужно следить, чтобы температура пикнометра с водой и почвой и первоначальная температура пикнометра с водой были одинаковыми.

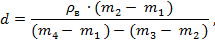

Плотность твердой фазы, г/см, вычисляют по формуле:

Источник

Определение твердой фазы почвы пикнометрическим методом

Плотность твердой фазы, согласно существующим в почвоведении представлениям, является одной из фундаментальных характеристик почвы, отражающей ее минералогический и химический составы. Точное определение данного параметра необходимо не только для достоверной оценки состава почвы, но и для расчета таких величин, как скорость падения элементарных почвенных частиц в жидкостях (например, при выполнении гранулометрического анализа методом пипетки) и пористость почвы. Методы изучения плотности твердой фазы основаны на определении объема, занимаемого твердой фазой, соответствующего объему вытесняемой жидкости. В качестве таковой используют полярные (дистиллированную воду, спирт) и неполярные жидкости с низким поверхностным натяжением (керосин, бензин, толуол и др.).

Выделяют две группы методов:

- Метод определения плотности твердой фазы незасоленных почв (с использованием полярных жидкостей).

- Метод определения плотности твердой фазы засоленных почв (с использованием неполярных жидкостей).

Цель нашей работы — изучение влияния различных способов подготовки образцов к пикнометрическому анализу в полярных и неполярных жидкостях на изменение плотности твердой фазы почв.

Объектом исследования был выбран чернозем обыкновенный (карбонатный) — один из зональных подтипов черноземов, доминирующий в почвенном покрове юга России. Чернозем обыкновенный карбонатный характеризуется существенным изменением объема при увлажнении, проявляя способность к набуханию и усадке. Эта его особенность явилась решающей при выборе объекта исследования, так как изменение объема вносит существенные коррективы в результаты определения плотности твердой фазы почвы. Почвенные разрезы закладывали на территории Ботанического сада Южного федерального университета.

Материалы и методы исследования

Определение плотности твердой фазы проводили с использованием дистиллированной воды (без СО2) и керосина пикнометрическим методом в десятикратной аналитической повторности. Подготавливали почву к анализу растиранием образцов резиновым и агатовым пестиками с последующим просеиванием через сита 1 и 0,25 мм соответственно. Выбор пестиков определяется различной твердостью материалов, из которых они выполнены и, соответственно, получаемого при истирании почвы размера зерен.

Проведена математическая обработка полученных результатов; в данной работе приводятся следующие показатели: М — средняя арифметическая величина, n — число наблюдений (определений), td — критерий Стьюдента (критерий оценки достоверности разницы), tst — стандартное (критическое) значение критерия Стьюдента для данной выборки, которая определяется удвоением n, т.к. сравниваются два ряда наблюдений [2].

Результаты исследования и их обсуждение

Проведенные нами исследования показали, что величина плотности твердой фазы одного и того же почвенного образца зависит, с одной стороны, от способа его подготовки, а с другой стороны, от способа количественного учета, т.е. от свойств вытесняемой жидкости.

При этом следует обратить внимание, что в условиях Нижнего Дона определение плотности твердой фазы черноземных почв, а также грунтов в практике инженерно-геологических изысканий, проводят с использованием дегазированной дистиллированной воды. Подготовка образцов к анализу, как правило, проводится растиранием почвы или грунта резиновым пестиком с последующим просеиванием через сито 1 мм.

Этап подготовки образцов к анализу является не менее значимым по сравнению с количественным учетом, поскольку именно он определяет размер и форму зерен, их строение и особенности, например, наличие вновь образовавшихся сколов, степень микроагрегированности и др. Это, в свою очередь, в значительной степени формирует микросложение насыпного слоя почвенного порошка в пикнометре и может стать причиной искажения результатов анализа.

Исследованиями И.В. Морозова и И.Ю. Морозовой [6] установлено, что в настоящий момент в почвоведении нет единой точки зрения относительно способов подготовки почвы к анализу плотности твердой фазы. А соответственно, по мнению авторов, трудно ожидать получения сопоставимых результатов, поскольку на точность анализа и объективность получаемой информации будут влиять следующие факторы:

1. Наличие-отсутствие новообразований и включений.

2. Степень дисперсности анализируемого материала, в том числе соотношение ЭПЧ и микроагрегатов, которое во многом определяется способом растирания образцов и диаметром сита.

Проведенные нами исследования показали, что для образцов с размером зерна

Источник

Иллюстрированные уроки геотехконтроля: определение плотности частиц грунта пикнометрическим методом

Грунты – это сложная дисперсная среда, которая состоит из минеральной части и пор, заполненных водой и воздухом.

Плотность частиц — физическая характеристика грунта, которая зависит от его минерального состава, наличия органических и органоминеральных веществ и представляет собой отношение массы твердой части сухого грунта к его объему, при этом исключая жидкую фазу.

Определение плотности частиц грунта выполняется пикнометрическим методом в соответствии с требованиями ГОСТ 5180-84.

Для проведение испытания методом квартования отбирают пробу массой 100-200 г и просеивают через сито с размером ячеек 2 мм.

Частицы, размером крупнее 2 мм разбивают в ступке и добавляют к пробе

Навеску грунта для проведения испытания, высушенную до постоянной массы следует отобрать из расчета 15 г на каждые 100 мл пикнометра.

Взвешивают пикнометр пустой и с грунтом.

В пикнометр с грунтом добавляют дистиллированную воду и кипятят на песчаной бане в течение 30 минут.

Дистиллированную воду, перед началом испытания следует прокипятить в течение 1 часа на песчаной бане.

После кипячения пикнометр остужают в ванне с водой, определяют температуру воды,

доливают в него воду,

закрывают пробкой-капилляром, удалив излишки влаги, и взвешивают.

После проведения опыта пикнометр моют, наливают в него дистиллированную воду и остужают на водяной бане до температуры тарировки. После остывания до искомой температуры пикнометр вытирают, удаляют излишки влаги и взвешивают.

Объем пикнометра вычисляют по формуле:

где m2‘ – масса пикнометра с дистиллированной водой при температуре тарировки, г;

mп – масса пустого пикнометра, г;

ρ’w – плотность воды при той же температуре, г/см 3 .

Плотность частиц грунта определяют по формуле:

где m0 – масса сухого грунта, г;

m1 – масса пикнометра с грунтом и водой после кипячения при температуре тарировки, г;

m2 – масса пикнометра с водой при той же температуре, г;

ρw – плотность воды при той же температуре, г/см 3 .

Плотность частиц грунта является важным качественным показателем для определения нормативных значений прочностных и деформационных характеристик, которые, в свою очередь, позволяют оценить несущую способность грунтов, и возможность их дальнейшего использования в качестве оснований фундаментов.

Если вы нашли ошибку: выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Источник

Лабораторная работа № 5 Определение плотности твердой фазы пикнометрическим методом

Материалы и оборудование:

· пикнометры стеклянные, вместимостью 50 мл или 100 мл по ГОСТ 22524-77 (СТ СЭВ 3352-81);

· весы лабораторные по ГОСТ 24104-2001;

· ступка и пестик по ГОСТ 9147-80;

· сито лабораторное с размером отверстий 1,0 мм по ГОСТ 51568-99;

· воронки лабораторные тип В;

· стакан вместимостью 50 мл по ГОСТ 25336-82;

· термометр стеклянный ртутный по ГОСТ 13646-68;

· вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72;

· бумага фильтровальная лабораторная по ГОСТ 12026-76;

Последовательность проведения:

1) тщательно вымойте пикнометр, затем сполосните последовательно в водопроводной, а затем в дистиллированной воде и этиловом спирте;

2) взвесьте сухой пустой пикнометр с точностью до четвертого десятичного знака (m1);

3) разотрите воздушно-сухую почву пестиком в ступке и просейте через сито с размером отверстий 1 мм;

4) взвесьте на весах около 5…7 г просеянной воздушно-сухой почвы;

5) всыпьте пробу почвы через воронку в сухой пустой пикнометр и взвесьте пикнометр с воздушно-сухой почвой с точностью до четвертого десятичного знака (m2);

6) влейте капельницей в пикнометр с почвой прокипяченную дистиллированную воду в таком количестве, чтобы ее уровень располагался выше уровня почвы, но не более 1/3 объема широкой части пикнометра; капельницей необходимо осторожно обмыть все стенки пикнометра и воронку, чтобы все частицы почвы переместились на дно пикнометра; необходимо смыть все частицы почвы;

7) взболтайте пикнометр с водой и почвой, поставьте кипятить на песчаную баню; кипячение должно быть спокойным, без большого всплеска воды; продолжительность спокойного кипячения (с момента начала кипения) должна составлять: для песков и супесей – 0,5 часа, для суглинков и глин – 1 час;

8) охладите после кипячения пикнометр до комнатной температуры;

9) после охлаждения пикнометра с почвой поправьте положение мениска воды в нем, добавляя из капельницы дистиллированную воду до мерной риски на горлышке; образовавшиеся капли воды выше мерной риски можно удалить с помощью фильтровальной бумаги;

10) пикнометр с почвой и дистиллированной водой (до мерной риски) протрите снаружи фильтровальной бумагой и взвесьте (m3); необходимо следить за температурой пикнометра; температура пикнометра с почвой и дистиллированной водой должна быть фиксированной;

11) вылейте содержимое пикнометра, ополосните его, налейте дистиллированную воду до мерной риски на горлышке, выдержите в ванне с водой (или термостате) при той же температуре и взвесьте пикнометр с дистиллированной водой (m4); образовавшиеся капли воды выше риски можно также аккуратно удалить с помощью фильтровальной бумаги; главное, чтобы температура пикнометра с водой и почвой и температура пикнометра с водой должны быть одинаковыми.

Задание:

1) определите для 4 генетических горизонтов почвы значения: m1, m2, m3, m4;

2) определите плотность дистиллированной воды в зависимости от температуры (табл. 5.1);

Таблица 5.1 — Плотность дистиллированной воды при различной температуре (по ГОСТ 27700-88)

| Температура, °С | Плотность дистиллированной воды, г/см 3 | Температура, °С | Плотность дистиллированной воды, г/см 3 |

| 0,9990 | 0,9980 | ||

| 0,9988 | 0,9978 | ||

| 0,9986 | 0,9976 | ||

| 0,9984 | 0,9973 | ||

| 0,9982 | 0,9971 |

3) рассчитайте плотность твердой фазы для 4 генетических горизонтов почвы по формуле 5.1:

d – плотность твердой фазы почвы, г/см 3 ;

m2 – масса сухого пикнометра с почвой, г;

m1 – масса сухого пикнометра, г;

m3 – масса пикнометра с водой и почвой после кипячения и водяной бани (при температуре испытания), г;

m4 – масса пикнометра с дистиллированной водой, г.

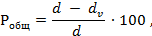

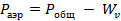

4) рассчитайте общую порозность, объемную влажность (объем пор, занятых водой), порозность аэрации, для 4 генетических горизонтов почвы, используя полученные значения плотности твердой фазы, по формулам:

Робщ – общая порозность почвы, %;

где Wv – объемная влажность почвы, %;

Wm – массовая влажность почвы, %;

где Раэр – порозность аэрации, %.

1) результаты определения плотности твердой фазы почвы для 4 генетических горизонтов почвы занесите в табл. 5.2;

Источник