Экология СПРАВОЧНИК

Информация

влажность завядания

Влажность завядания представляет важнейшую гидрологическую константу. На основании данных ВЗ и общего содержания влаги в почве вычисляют запас продуктивной влаги, т. е. той влаги, которая доступна для растений и расходуется на формирование урожая.[ . ]

Влажность предельно иссушенной почвы, при которой происходит потеря тургора листьями и тканями, завядание и гибель растений, характеризуется как влажность завядания растений (ВЗ). При величине ВЗ и ниже в почве содержится связанная вода — пленочная и стыковая, прочно удерживаемая сорбционными силами, недоступная для растений.[ . ]

Влажность завядания (ВЗ). Помимо расчета влажности за-вядания по максимальной гигроскопической влажности, применяют метод обезвоживания и непосредственного определения ее путем выращивания проростков в сушильных стаканчиках и доведения их до увядания.[ . ]

Влажность завядания различается в зависимости от типа почв и гранулометрического состава (табл. 33).[ . ]

Влажность завядания зависит от вида растений и свойств почвы. Чем тяжелее механический состав почвы, чем больше в ней органического вещества, тем выше ВЗ. В среднем она составляет: в песках— 1—3 %, в супесях — 3—6, в суглинках — 6—15, в торфяных почвах — 50—60 %.[ . ]

Влажность завядания вычисляют в процентах от сухой почвы и в миллиметрах водного столба. Давление влаги при В3 = = 1372=1568 кПа, р =4,2.[ . ]

Влажность з а в я д а и и я (ВЗ) , или коэффициент завядания (КЗ) , соответствует пределу влажности почвы, при котором прекращается рост растений. Влажность завядания на супесчаных и легко-суглшшстых почвах составляет 3—6%, среднесуглинистых— 6—12% массы сухой почвы и зависит также от вида растений, фазы их развития и осмотического давления почвенного, раствора. Она равна обычно полуторной или двойной величине максимальной гигроскопичности. Количество влаги в почве при снижении до влажности завядания, когда вода становится недоступной для растений и они гибнут, называют мертвым запасом (М3). Разница между показателями наименьшей влагоемкости и влажности завядания обозначает количество влаги, доступной (ДВ) для растений, или продуктивной влаги. Однако оптимальной для растений является влажность, величина которой находится между FIB и влажностью разрыва капилляров (60—70 % НВ) .[ . ]

При влажности, близкой к ММВ, растения обычно начинают устойчиво завядать, поэтому такую влажность называют влажностью завядания (ВЗ) или «мертвым», недоступным для растений запасом влаги в почве. Для разных растений, а также разных периодов их роста (проростки или зрелые растения) влажность завядания будет неодинакова. Особенно чувствительны к критическому состоянию влажности почвы проростки.[ . ]

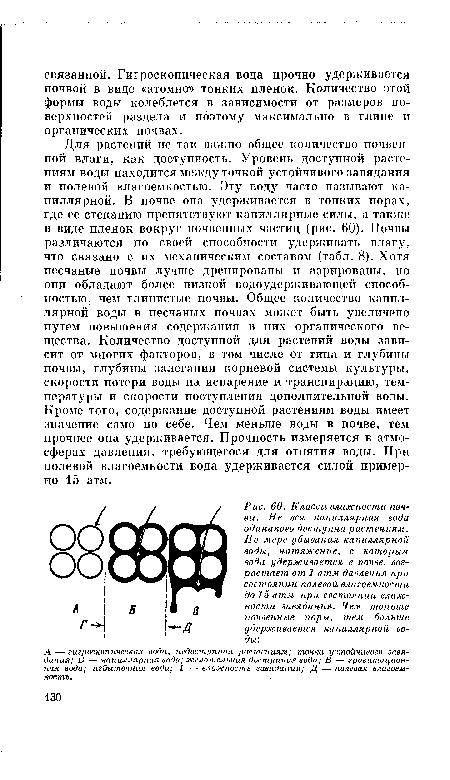

| Классы влажности почвы. Не вся капиллярная вода одинаково доступна растениям. По мере убывания капиллярной воды, натяжение, с которым вода удерживается в почве, возрастает от 1 атм давления при состоянии полевой влагоемкости до 1а атм при состоянии влажности завядания. Чем тоньше почвенные поры, тем больше удерживается капиллярной воды |  |

В торфяных почвах влажность завядания достигает 50 % массы абсолютно сухой почвы.[ . ]

По мере уменьшения влажности на первой делянке снижается влагообеспеченность растений. При относительной транспирации 1,0—0,8 растения хорошо развиваются и дают максимальную продукцию. При падении ее до 0,5—0,2 рост замедляется, а при влажности завядания прекращается.[ . ]

В этой категории почвенной влажности обычно определяют максимальную молекулярную влагоемкость (ММВ) и влажность завядания растений (ВЗ).[ . ]

Если в тяжелосуглинистой почве влажность завядания составляет 12%, а общая влагоемкость равна 30%, то диапазон активной влаги №д.а.в =30—12=18 %.[ . ]

При некоторой, определенной для каждой почвы, влажности растения завядают и, если содержание воды не увеличивается,— погибают. В количественном выражении эта влажность приблизительно равна двойной максимальной гигроскопичности почвы. Она тем выше, чем тяжелее механический состав почвы и чем больше в ней гумуса. Таким образом, этот мертвый вапас влаги связан с коллоидами почвы и возрастает с повышением их содержания. Чаще всего этот уровень влажности называют «коэффициентом вавядания» растений или влажностью завядания.[ . ]

Таким образом, продуктивная влага в почве находится в интервале влажности ВЗ — НВ, а наиболее благоприятная, высокопродуктивная влага — ВРК—НВ. Нижним пределом содержания продуктивной влаги в почве является влажность завядания. Ее определяют вегетационными методами, наблюдая, при какой влажности растение завядает, или расчетным способом, умножая значение максимальной гигроскопичности на коэффициент 1,5. В гидрометеослужбе используют коэффициент 1,34. Показатели ВЗ необходимы для вычисления запасов продуктивной влаги (с. 211).[ . ]

Получаемая при этом величина примерно в 1,5 раза больше максимальной гигроскопической влажности, определенной увлажнением воздушно-сухой почвы над 10%-ным раствором НзЗО и соответствует влажности завядания, определенной вегетационным методом.[ . ]

Количество воды в процентах, при котором растение начинает завядать, называют коэффициентом завядания, или влажностью завядання.[ . ]

Кроме того, в торфяных и минеральных почвах в лабораториях, определяют плотность твердой фазы и влажность завядания. Плотность твердой фазы устанавливают на глубине определения плотности сложения (в тех же образцах). Влажность завядания находят методом вегетационных миниатюр на глубину до 50—70 см (в случае, если на объекте выполняют работы по исследованию водного режима).[ . ]

Вычисление продуктивной влаги в слое почвы. Продуктивной влагой называют все количество воды сверх влажности завядания.[ . ]

Вычисление продуктивной влаги в слое почвы. Продуктивной влагой называют все количество воды сверх влажности за-вядания. Только при наличии ее растения могут расти. Пусть при определении влажности почвы в поле было установлено, что в слое 0—50 см содержание воды равно 85 мм. Известно также, что влажность завядания в этом слое почвы равняется 45 мм. Тогда запасы продуктивной влаги составят 40 мм. Продуктивную влагу можно выражать и в процентах.[ . ]

Взятые в поле образцы почвы за две недели до определения увлажняют до капиллярной влагоемкости. При высокой полевой влажности образец сразу поступает на анализ. Навеску сырой почвы в 3 г помещают в вакуумный эксикатор над 10%-ным раствором НгЭСи. В эксикаторе создают разрежение 2,25— 3,82 кПа и через два-три дня взвешивают образец. Затем меняют концентрацию кислоты с 10 на 3 % и опять периодически взвешивают почву. После установления постоянной массы образца над 3 %-ным раствором НгЭО почву сушат и определяют влажность в ней. Получаемая при этом величина примерно, в 1,5 раза больше максимальной гигроскопической влажности, определенной увлажнением воздушно-сухой почвы над 10 %-ным раствором НаЭО и соответствует влажности завядания, определенной вегетационным методом.[ . ]

Основная форма почвенной влаги, используемая растениями, — капиллярная. Однако растения начинают проявлять признаки завядания до того, как в почве останется только гигроскопическая вода. Отчасти это объясняется тем, что корневые волоски растений, имеющие диаметр около 0,01 мм, не могут использовать влагу из более мелких пор. Влажность почвы, при которой начинают обнаруживаться признаки завядания растений, называется влажностью завядания. Эта величина зависит как от особенностей почвы, так и от характера растений. Влажность завядания если не определяется экспериментально, то вычисляется умножением максимальной гигроскопичности на 1,5 (коэффициент Н. А. Качинского).[ . ]

Обязательное условие отбора образцов торфяных почв для характеристики физических свойств (плотности твердой фазы, гигроскопичности, влажности завядания, ботанического состава и степени разложения, зольности и др.) — сохранение их естественной влажности до анализа. Поэтому образцы необходимо упаковывать в специальные банки или заворачивать в парафинированную бумагу или другую тару, предохраняющую их от высыхания.[ . ]

Водно-физические свойства почвы. При расчете поливного режима пастбищ большое значение имеют водные (влагоемкость, водопроницаемость, влажность завядания) и физические (объемная и удельная масса, скважность, механический состав и др.) свойства почвы.[ . ]

В агрономической практике наиболее широко используют следующие почвенно-гидрологические константы: максимальную гигроскопичность (МГ), влажность завядания (ВЗ), влажность разрыва капилляров (ВРК), наименьшую влагоемкость (НВ) и полную влагоемкость (ПВ).[ . ]

А — гигроскопическая вода, недоступная растениям; точка устойчивого завя-даиия; Б — капиллярная вода; желательная доступная вода; В — гравитационная вода; избыточная вода; Г — влажность завядания; Д — полевая влагоем-костъ.[ . ]

Расчет количества доступной растениям во д ы в почве. Зная содержание воды в почве, можно вычислить запас полезной, т. е. доступной сельскохозяйственным культурам, влаги. Для этого из полученного результата влажности вычитают процент влаги, отвечающий мертвому запасу воды в почве. Мертвый запас влаги отвечает влажности почвы, при которой растения не могут уже своими корнями поглощать воду из почвы и начинают увядать. Такая влажность почвы называется коэффициентом завядания, или влажностью завядания.[ . ]

В полузасушливых и засушливых провинциях степной зоны (Заволжская, Предалтайская) водный режим обыкновенных и южных черноземов непромывной. В нижней части профиля этих почв образуется постоянный горизонт с влажностью, не превышающей величину влажности завядания.[ . ]

Связность — способность почвы сопротивляться внешнему усилию, стремящемуся разъединить почвенные частицы. Выражают ее в кг/см2. Связность обусловлена силами сцепления между частицами почвы, зависит от гранулометрического, минералогического и химического составов, влажности, а также оструктурен-ности почвы и факторов, ее обусловливающих (гумусированности, состава обменных катионов и др.). Наибольшей связностью обладают глинистые почвы и почвы, содержащие большое количество обменного натрия. Острукгуренные почвы характеризуются меньшей связностью. Невысокую связность имеют песчаные почвы. Минимальная связность наблюдается при влажности, близкой к влажности завядания.[ . ]

Удельный вес твердой фазы в верхнем пахотном горизонте 2,77 г/см3. Объемный вес, вследствие повышенной гумусности, равен 0,95-1,06 г/см3, общая порозность почти по всему профилю одинакова и составляет 50-63%, из-которых 43-48% приходится на долю капиллярной порозности. Капиллярная влагоемкость равна 47,5%, полевая влагоемкость 27-32%, влажность завядания 12,6-14,7%. Водопроницаемость составляет всего лишь 0,42-0,55 мм/мин. Таким образом, водно-физические свойства обыкновенных черноземов недостаточно благоприятны (Гарифуллин, 1969).[ . ]

Почвообразующими породами для этих почв служат преимущественно делювиальные и аллювиально-деллювиальные отложения, что в значительной мере обусловливает их глинистый и тяжелосуглинистый состав. Перераспределения илистой фракции по профилю не наблюдается (табл. 1.19). Водопроницаемость удовлетворительная, наименьшая влажность высокая (28-40%). Богатство почв органическим веществом в сочетании с механическим составом обусловливает сравнительно высокую максимальную гигроскопичность и влажность завядания растений (7,6-16%).[ . ]

В зоне слабого весеннего промачивания (несквозного насыщения, по Роде) годовой максимум запасов продуктивной влаги наблюдается также весной, но величина этих запасов в метровом слое составляет в среднем лишь 50—70 мм (ниже наименьшей влагоем-кости). Глубина промачивания почвы в отдельные годы не превышает 50 см. Осенний минимум снижается до влажности завядания растений. Легкоподвижная почвенная влага имеется здесь только ранней весной и во время дождей, притом только в самых верхних слоях почвы. В зоне распространения этих почв создаются хорошие условия для впитывания влаги в почву, а также условия, ограничивающие возможность формирования как поверхностного, так и подземного стока. Поверхностный сток возникает, как правило, только весной.[ . ]

В годовом цикле динамики 02 и С02 в почвенном воздухе максимальное содержание 02 и минимальное С02 приходится на летний период, а осенью и зимой почвенно-грунтовая толща освобождается от ранее накопленного углекислого газа. В течение вегетационного периода состав почвенного воздуха значительно изменяется в зависимости от погодных условий. При оптимальной влажности с повышением температуры почвы содержание С02 в почвенном воздухе увеличивается, а Оа уменьшается. При высокой температуре и низкой влажности (близкой к влажности завядания) состав почвенного воздуха мало отличается от атмосферного.[ . ]

Однако лишь полтораста лет спустя вновь вернулись к этой теме и разъяснили, что происходит перекачивание воды через корневую систему из влажной почвы или другого источника в сухую. Проростки пшеницы и ячменя выращивал Бризил (1930) и без разделения корней, но верхнюю их часть он помещал в воздушносухой почве (содержавшей питательные вещества), а нижнюю, прошедшую через сосуд, опускал в банку с водой. Наблюдалось повышение влажности почвы и небольшое усвоение растениями питательных веществ. В полевых условиях воздушные корни кукурузы помещали в банку с сухой почвой; происходило ее увлажнение, отвечающее приблизительно влажности завядания.[ . ]

Целинные и богарные сероземы характеризуются непромывным типом водного режима. Однако отсутствие зимой промерзания почвы, благоприятное ее сложение определяют глубокое промачивание сероземов зимне-весенними осадками: светлых сероземов на 1 м и более и типичных на 1,5 м и более. Увлажнение почв в это время соответствует полевой влагоемкости (20—21 %). И даже весной, когда влага начинает интенсивно расходоваться на десукцию и испарение, влажность почвы в 80—100-сантиметровой толще превышает влажность завядания в 1,5—2 раза, а при выпадении осадков в верхних слоях может достигать полевой влагоемкости.[ . ]

Косвенное влияние кислорода на продуктивность растений выражается в его воздействии на почву. При недостатке 02 в почве развиваются анаэробные процессы с образованием токсичных для растений соединений, снижается содержание доступных питательных веществ, ухудшаются физические свойства, что в совокупности снижает Плодородие почвы и урожай растений. В условиях хорошей обеспеченности кислородом в почве развиваются аэробные процессы и в сочетании с другими факторами возникают лучшие условия для роста растений и их продуктивности. По И. П. Гречину, аэробные процессы в гумусовых горизонтах почв при оптимальной температуре и влажности в зависимости от содержания и состава органического вещества начинают развиваться при наличии в газовой фазе 02 более 2,5—5 %, При более низком его содержании преобладают анаэробные процессы в почве. При низкой температуре (0—4 °С) или низкой влажности (близкой к влажности завядания растений), когда биологические процессы сильно угнетены, развитие аэробных процессов возможно даже при содержании 02 0,5 %.[ . ]

Источник