Работа 8.2. Определение водопроницаемости почвы

Оборудование и материалы: часы, почвенное сито с ячеёй диаметром 2 мм, мерный цилиндр ёмкостью 100 мл, 3 стеклянные трубки высотой 25 см и диаметром 3 см, штатив с лапкой, поддон для штатива, 4 маленьких стакана для воды, термометр, ножницы, маркер, 3 образца почвы различного механического состава (глинистая, песчаная и либо супесчаная, либо суглинистая) в воздушносухом состоянии, марля, нитки, плотная бумага, обёрточная бумага, вода.

Цель работы: определить водопроницаемость почвы различного механического состава и её изменения в зависимости от насыщенности водой.

Пояснение к работе. Водопроницаемость почвы зависит от её механического состава, структурности, содержания перегноя и степени увлажнения. В приведённой работе учитывается два показателя – механический состав и степень увлажнения.

Ход работы. Возьмите 3 стеклянные трубки и снизу обвяжите их марлей. На каждой напишите тип почвы по механическому составу.

Почву каждого образца просейте через сито с ячеёй 2 мм и насыпьте в соответствующую трубку до высоты 20 см. Почву насыпайте послойно (по 2–3 см), уплотняя её лёгким постукиванием трубки.

Вырежьте из плотной бумаги кружок диаметром 3 см и положите его сверху на почву, чтобы предохранить её от размыва. Поставьте трубки в штатив, а штатив поместите в поддон. Под каждую трубку подставьте маленький стаканчик для сбора воды.

Определите температуру используемой воды и налейте её в трубки слоем в 5 см. Отметьте время начала опыта и, доливая воду, поддерживайте пятисантиметровый слой до тех пор, пока вода не пройдёт через всю почву. Отметьте это время – время начала фильтрации. Высчитайте время, за которое вода прошла двадцатисантиметровый слой почвы. Это и будет показатель водопроницаемости. Результаты занесите в таблицу 8.3.

Водопроницаемость почвы различного механического состава

| Тип почвы по механическому составу | Время начала опыта | Время начала фильтрации | Показатель водопроницаемости |

| Песчаная | |||

| Глинистая |

Наблюдения продолжайте в течение часа, через каждые 10 мин от начала фильтрации определяя количество профильтровавшейся воды. Результаты занесите в таблицу 8.4.

Количество воды, профильтровавшейся через почву различного механического состава за определённые промежутки времени

| Время фильтрации, мин | Количество профильтровавшейся через почву воды, см 3 |

| песчаная почва | глинистая почва |

Для каждой почвы в каждый момент времени определите коэффициент фильтрации при данной температуре воды по формуле 8.1:

Kt=

где Kt – коэффициент фильтрации при данной температуре воды, мм/мин;

Q – количество профильтровавшейся воды, см 3 ;

S – площадь поперечного сечения стеклянной трубки, см 2 ;

T – время фильтрации, мин;

10 – коэффициент пересчёта см 3 в мм водного столба.

Результаты приведите к температуре 10°С по формуле 8.2:

K10=

где Kt – коэффициент фильтрации при данной температуре воды, мм/мин;

K10 – коэффициент фильтрации при температуре 10°С, мм/мин;

t° – температура воды, используемой при определении водопроницаемости, °С;

0,7 и 0,03 – эмпирические коэффициенты.

Полученные величины занесите в таблицу 8.5.

Зависимость коэффициентов фильтрации от времени и типа почвы

По механическому составу

| Время фильтрации, мин | Коэффициенты фильтрации на почвах разного механического состава, мм/мин | ||||

| песчаная почва | глинистая почва | ||||

| Kt | K10 | Kt | K10 | Kt | K10 |

Используя данные таблицы 8.5, постройте график, отражающий изменения водопроницаемости предложенных образцов почв в процессе впитывания ими влаги, отложив по оси ординат величины K10, а по оси абсцисс – время.

Рис. 8.1. Изменения водопроницаемости трёх типов почв по механическому составу в процессе впитывания ими влаги. Условные обозначения:

По данным таблицы 8.5 и графику на рисунке 8.1 сделайте вывод о водопроницаемости почв различного механического состава и изменении этого показателя по мере насыщения её водой.

Определите высоту столба профильтровавшейся за час воды и, пользуясь таблицей 8.6, дайте оценку водопроницаемости образца исследованной почвы.

Оценка водопроницаемости почвы по Н. А. Качинскому

| Количество воды, профильтровавшейся за 1 ч, мм | Оценка водопроницаемости почвы |

| более 1000 | провальная |

| 501–1000 | излишне высокая |

| 101–500 | наилучшая |

| 71–100 | хорошая |

| 31–70 | удовлетворительная |

| менее 30 | неудовлетворительная |

Оценка водопроницаемости почвы: _____________________________________

Источник

Оценка водопроницаемости почв по Н.А. Качинскому

Оценка пористости почв по Н.А. Качинскому

Оценка плотности почвы по Н.А. Качинскому

| Плотность, г/см 3 | Оценка |

| 1,0 | Почва вспушена или богата органическим веществом |

| 1,0–1,1 | Типичные величины для культурной или свежевспаханной пашни |

| 1,2 | Пашня уплотнена |

| 1,3–1,4 | Пашня сильно уплотнена |

| 1,4–1,6 | Типичные величины для подпахотных горизонтов различных почв (кроме черноземов) |

| 1,6–1,8 | Сильно уплотненные иллювиальные горизонты почв |

При характеристике величины общей пористости также дается ее распределение по профилю почвы. По Н.А. Качинскому, агрономически пористость оценивается следующим образом (табл. 12).

| Общая пористость,% | Оценка |

| Почва вспушена – избыточно пористая | |

| 65–55 | Культурный пахотный слой – отличная |

| 55–50 | Удовлетворительная для пахотного слоя |

| Неудовлетворительная для пахотного слоя | |

| 40–25 | Чрезмерно низкая – характерна для иллювиальных горизонтов |

При характеристике водоудерживающей способности почв анализируют распределение по профилю величин максимальной гигроскопичности (МГ), влажности завядания (ВЗ), наименьшей (НВ) и полной полевой влагоемкости (ППВ). Между этими показателями существуют определенные зависимости. Между МГ и ВЗ наибольшее распространение получила зависимость: МГ = 1,34ВЗ. Для солонцов эта зависимость составляет 1,5–2.

Большое практическое значение имеет величина диапазона активной влаги (ДАВ), определяемая как разность между НВ и ВЗ. Разница между естественной влажностью и ВЗ дает запас продуктивной влаги.

Запас влаги рассчитывается в процентах от объема почвы или в м 3 /га:

W, % (мм) = WB · 10 · dV · H,

где W – запас продуктивной влаги,% от объема почвы или мм водного столба;

WB – запас продуктивной влаги,% от массы почвы;

10 – коэффициент пересчета;

dV – плотность почвы, г/см 3 ;

Н – мощность слоя, в котором определяется запас влаги, м.

Для оценки водопроницаемости почвы существует специально разработанная шкала Н.А. Качинского (табл. 13).

В заключение к подразделу дается общая оценка физических и водно-физических свойств почв описываемого типа. Следует показать, насколько устойчивы эти свойства при интенсивном сельскохозяйственном использовании, указать возможные пути изменения, особенно в случае применения орошения, осушения и других мелиоративных мероприятий.

| Водопроницаемость в первый час впитывания, мм водного столба | Оценка |

| Провальная | |

| 1000–500 | Излишне высокая |

| 500–100 | Наилучшая |

| 100–70 | Хорошая |

| 70–30 | Удовлетворительная |

| Неудовлетворительная |

Другие типы почв описывают по этой же схеме. По типам, отнесенным к наиболее распространенным почвам, описание дается такое же полное. Остальные типы описывают по сокращенной схеме.

При изложении раздела 4«АГРОПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ГРУППИРОВКА ПОЧВ» должны быть отражены цель и принципы агрогруппировки, количество выделенных агрогрупп. Выделение и описание агрогрупп начинается с первой агрогруппы, которая включает пахотные почвы лучшего качества, затем выделяются почвы 2-й агрогруппы, 3-й и т.д.

Порядок описания каждой выделенной агропроизводственной группы следующий:

· почвы, входящие в агрогруппу (указываются полные классификационные названия);

· качество и отличия почв, входящих в агрогруппу (отмечаются наиболее существенные в агрономическом отношении свойства – мощность пахотнопригодного слоя, содержание гумуса, подзолистость, солонцеватость, осолодение, гранулометрический состав, рН, состав поглощенных оснований, обеспеченность элементами питания);

· рекомендации по улучшению и рациональному использованию почв конкретно каждой выделенной агрогруппы в хозяйстве.

В разделе «Заключение» дается общая оценка структуры почвенного покрова хозяйства с учетом природных условий почвообразования. Делается заключение о рациональном направлении производственной деятельности хозяйства при данном почвенном покрове. Оценивается правильность использования почвенного покрова. Рекомендуются виды трансформации угодий.

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Источник

Экология СПРАВОЧНИК

Информация

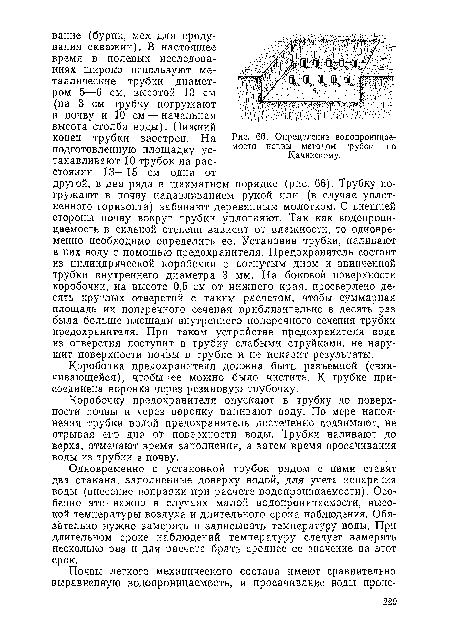

Определение водопроницаемости методом

Метод заливаемых квадратов дает количественную характеристику водопроницаемости почвы. Он наиболее распространен, хотя весьма трудоемок для определения водопроницаемости с поверхности почвы.[ . ]

Метод трубок с постоянным напором может быть рекомендован для определения водопроницаемости на территориях со значительным уклоном, так как в приборах с большой площадью напор воды в разных точках неодинаков.[ . ]

Метод имеет ограниченное применение в агрономической практике, но иногда бывает необходим при оценке способов рассолонцовывания, оструктуривания, а затем для определения водопроницаемости почв легкого механического состава. Значительно чаще этот метод используют грунтоведы и гидрогеологи для характеристики водопроницаемости в насыпных сооружениях.[ . ]

Для определения водопроницаемости почвы в полевых условиях наиболее часто применяют метод рам, трубок, лизиметрический метод. В последнее время предложен ряд приборов для этих целей.[ . ]

Этот метод по сравнению с другими менее трудоемок, не требует большого количества воды, позволяет изучать варьирование водопроницаемости почвы с поверхности и по генетическим горизонтам. Необходимо большое число повторностей определения (не менее 10 трубок) по всем генетическим горизонтам. Для трубок подготавливают площадки размером IX X 1 м, выравнивают лопатой, но не утаптывают. При определении водопроницаемости отдельных генетических горизонтов трубки устанавливают в верхней части горизонта. При наличии большого количества трубок их можно устанавливать одновременно на разных горизонтах. После определения горизонт удаляют (снимают) и трубки устанавливают на нижележащий горизонт. В случае маломощного горизонта или высокой водопроницаемости, когда вода просачивается в нижележащий горизонт, следующую площадку сдвигают в сторону.[ . ]

Если водопроницаемость почвы определяют на территориях, поливаемых методом борозд, вместо квадратных рам используют прямоугольные размером 15×120 см. Три рамы ставят параллельно друг другу, расстояние между ними должно быть равно расстоянию между бороздами полива. Серединная рама является учетной, а крайние выполняют роль защиты от бокового растекания воды. Определение и расчет водопроницаемости ведут так же, как и в случае квадратных рам.[ . ]

| Определение водопроницаемости почвы методом трубок по Качинскому. |  |

При выборе метода необходимо исходить из поставленной цели, а также характера исследования (экспедиционный или стационарный). Для полевых определений водопроницаемости почв наиболее известны метод заливаемых площадей, метод трубок и лизиметрический. Коэффициент фильтрации определяется методом откачки, методом заполнения скважин, с помощью индикаторов.[ . ]

Изложенные выше методы и приборы по определению водопроницаемости почвы трудоемки, кроме того, расходуется много воды. Эти методы труднее применить в полевых опытах на сравнительно небольших по площади делянках, так как создается сильная пестрота по увлажнению почвы и опытные растения часто погибают.[ . ]

Необходимость разработки методов прогноза, использующих аналогию на застраиваемых территориях, связана еще и с тем, что для применения других методов прогноза в данных условиях возникают трудности. Они заключаются в том, что основные параметры (инфильтрация воды, водопроницаемость пород, недостаток насыщения), определяющие процесс подъема уровня грунтовых вод на вновь застраиваемой территории, являются величинами неизвестными. Для их определения требуется проведение гидрогеологических исследований.[ . ]

Так же как в вышеописанных методах, цилиндрические рамы устанавливают на подготовленной для определения водопроницаемости площадке.[ . ]

Так же как в вышеописанных методах, цилиндрические рамы устанавливают на подготовленной для определения водопроницаемости площадке. Одновременно в обе рамы из ведер наливают воду до принятого уровня напора (5 или 10 см). После этого на штативе помещают заполненные водой бачки так, чтобы из одного вода подавалась во внутреннюю, из другого — во внешнюю раму. Конец воздушных трубок должен быть на уровне поверхности воды, а водоспускных — на 2—3 см ниже. Сначала открывают водоспускные, затем воздушные трубки. При понижении уровня воды в раме ниже края воздушной трубки через последнюю в бачок будет поступать воздух, вытесняя из него воду (принцип Мариотта). Таким образом, в течение всего срока наблюдений напор воды будет постоянным. За расходом воды наблюдают по водомерной шкале, учитывая его через определенные интервалы времени.[ . ]

Определяя общую влагоемкость при капиллярно подвешенной влаге, часто используют площадки после определения водопроницаемости методом заливаемых квадратов или специально увлажняют почву. Для этого площадку размером 2×2 м или 1X 1 м окружают двойным кольцом валиков или рамами, сбитыми из досок.[ . ]

В лабораторных условиях можно изучать отдельные процессы (впитывание, фильтрация), а также влияние различных факторов на величины водопроницаемости. Точность лабораторного метода зависит от объема исследуемого образца (чем больше образец, тем точнее результаты). В основном эти методы можно свести к определению водопроницаемости почв и грунтов ненарушенного сложения методом монолитов, а также насыпных образцов.[ . ]

При исследовании фильтрационных свойств глинистых покровных отложений необходимо учитывать, что грунты всех литологических разностей в естественном залегании имеют большую водопроницаемость, чем в монолитах, исследуемых в лаборатории. Величины коэффициентов фильтрации суглинков и глин, определенные лабораторными методами, на 1—2 порядка ниже тех значений, которые получены в результате полевых исследований. Это обстоятельство связано с недоучетом литологической (фильтрационной) неоднородности, свойственной породам в естественном; залегании. Поэтому пользоваться лабораторными данными при решении практических задач следует с большой осторожностью. Несмотря на известное несовершенство полевых опытов, они дают более правильное представление о проницаемости глинистых пород, чем лабораторные.[ . ]

Рассмотрим наиболее широко применяемый в гидрогеологии, гидротехнике и гидромелиорации, в физике и мелиорации почв для расчетов установившегося движения почвенно-грун-товых вод метод электрогидродинамических аналогий (ЭГДА), основанный на электрическом моделировании течения жидкости. Метод ЭГДА применяется при изучении водопроницаемости почв и грунтов (определение коэффициентов фильтрации), при определении расходов, градиентов напора, скоростей и давлений, а также при исследовании размеров и форм: фильтрационных потоков в натуре, напорного подпитывания, потери на фильтрацию из каналов, рек, водохранилищ, подземный сток в акватории и др.[ . ]

Изучение физических свойств почв. Для получения исчерпывающей агрономической характеристики изучают физические свойства наиболее распространенных в хозяйстве почв. В полевых условиях обычно устанавливают влажность, плотность сложения, водопроницаемость и полевую влагоемкость. Кроме того, определяют верхнюю границу капиллярной каймы. Эти определения проводят по генетическим горизонтам почв. Полевую влажность устанавливают в трехкратной повторности методом термостатной сушки. Плотность сложения находят в трехкратной повторности с помощью буров или цилиндров объемом 200—500 см3.[ . ]

Источник