Расчет запасов почвенной влаги

Запасы воды в том или ином слое почвы обычно выражают в тоннах на гектар или в миллиметрах водяного столба. Чтобы определить обеспеченность растений водой, необходимо учесть запас доступной почвенной влаги в том или ином слое почвы. Для этого из общего запаса воды вычитают количество недоступной для растений воды. Запас воды в тоннах на гектар можно рассчитать, если известна влажность почвы в %к весу абсолютно сухой почвы и ее плотность сложения – т.е.:

Н общ т/га = А1

где А1 – влажность почвы в % к абсолютно сухой навеске (табл. 18);

d1 – плотность почвы, г/см 3 (табл. 17)

h – мощность исследуемого слоя, см.

Если данные определялись по отдельным горизонтам, расчет общего запаса воды в пахотном слое определяется путем суммирования запасов воды по отдельным горизонтам

Чтобы выразить запасы воды в миллиметрах водяного столба, надо полученное количество воды в тоннах на гектар разделить на 10. Так слой воды толщиной 1 мм составит по объему 10 м 3 , что соответствует 10 т.

Пользуясь формулой 24 можно вычислить запас недоступной влаги. В этом случае вместо влажности почвы берут значение влажности устойчивого завядания растений которая соответствует 1,34 – 1,5 -ной максимальной гигроскопичности почвы. В этом случае формула для определения недоступного запаса воды примет вид:

Ннед , т/га = Wмг

где Wмг – максимальная гигроскопичность почвы, % (табл. 19);

k – коэффициент, который зависит от гранулометрического состава почвы. Для легких почв он составляет 1,34, для тяжелых 1,5.

d1 – плотность почвы, г/см 3 (табл. 17)

h – мощность исследуемого слоя, см.

Запас доступной почвенной влаги определяется путем вычитания недоступного запаса влаги из общего количества воды в почве. Расчет можно выразить следующей формулой:

Задание № 13

1. Ознакомьтесь с методикой определения запасов влаги в почве.

2. Пользуясь данными предыдущих работ (табл. 17, 18, 19) рассчитать запасы влаги в почве: общий, недоступный и доступный.

Вопросы для контроля знаний

1. Дайте определение строению пахотного слоя почвы.

2. Какие показатели характеризуют строение пахотного слоя?

3. Каким методом определяют строение пахотного слоя почвы.

4. Объясните разницу между понятиями влажность и запас воды в почве.

5. Как определить влажность почвы?

6. Как определить плотность сложения почвы?

7. Дайте понятие максимальной гигроскопичности. Как определяют максимальную гигроскопичность?

8. Как рассчитать общие и доступные запасы воды в почве?

Радел 4. Севообороты

Севооборот – это научно обоснованное чередование сельскохозяйственных культур и чистого пара во времени и на полях хозяйства. Чередование культур и чистого пара отображается схемой севооборота. Например:

| № п/п | Культура | Площадь поля, га | Звено севооборота |

| Чистый пар | паровое | ||

| Озимая рожь | |||

| Яровая пшеница с подсевом клевера | |||

| Клевер 1 года пользования | травяное | ||

| Клевер 2 года пользования | |||

| Ячмень | |||

| Овес |

В схеме севооборота указывают номер поля, культуру (или несколько культур для сборных полей) и площадь поля в гектарах.

Чередование культур во времени представляет собой смену одних культур другими на данном поле по годам. Чередование культур в пространстве (по полям) означает одновременное размещение их на территории и прохождение каждой культуры через все поля севооборота за определенное количество лет (в большинстве случаев этот период равняется количеству полей в севообороте).

Каждая культура в севообороте может занимать одно или несколько целых полей, а также часть поля. Поля севооборота, в которых размешают не одну, а две – три культуры называют сборными.

Под каждый севооборот на территории хозяйства отводят определенный земельный участок и делят его примерно на равновеликие поля, в которых поочередно чередуют культуры и пары. Смена культур в севообороте может происходить ежегодно и периодически. Если какую-то культуру возделывают на поле 2 – 3 года, ее называют повторной.

Предшественником называют сельскохозяйственную культуру или пар, занимавшие поле до посева последующей в севообороте культуры. Кроме предшественников схема севооборота состоит так же из звеньев. Звено – это часть севооборота, представленная 2-мя или 3-мя культурами, начинается с культуры улучшающей плодородие почвы.

В настоящее время выделяют четыре вида звеньев: паровое, травяное, пропашное, зернобобовое.

Период, в течение которого каждая культура и пар проходят через все поля в последовательности, предусмотренной схемой севооборота, называется ротацией. Размещение культур по полям, на период ротации, представляют в виде ротационной таблицы (табл. 16). Ротационной таблицей называют план размещения сельскохозяйственных культур и паров по полям и годам на период ротации севооборота.

Ротационная таблица 7-ми польного севооборота

| № поля | Годы ротаций | |||||

| 20.. | 20.. | 20.. | 20.. | 20.. | 20.. | 20.. |

| чистый пар | озимая рожь | пшеница + клевер | клевер 1 г. п. | клевер 2 г. п. | ячмень | овес |

| озимая рожь | пшеница + клевер | клевер 1 г. п. | клевер 2 г. п. | ячмень | овес | чистый пар |

| пшеница + клевер | клевер 1 г. п. | клевер 2 г. п. | ячмень | овес | чистый пар | озимая рожь |

| клевер 1 г. п. | клевер 2 г. п. | ячмень | овес | чистый пар | озимая рожь | пшеница + клевер |

| клевер 2 г. п. | ячмень | овес | чистый пар | озимая рожь | пшеница + клевер | клевер 1 г. п. |

| ячмень | овес | чистый пар | озимая рожь | пшеница + клевер | клевер 1 г. п. | клевер 2 г. п. |

| овес | чистый пар | озимая рожь | пшеница + клевер | клевер 1 г. п. | клевер 2 г. п. | ячмень |

Список литературы

1. Мальцев, А. И. Сорная растительность СССР и меры борьбы с ней / А. И. Мальцев. — М.: Колос, 1962.

2. Методические указания по контролю качества полевых работ по элементам технологий производства сельскохозяйственных культур (зерновые, зернобобовые, крупяные и масличные культуры). М.: НИИСХ ЦРНЗ, 2003. – 118 с.

3. Практикум по земледелию / И. П. Васильев, А. М. Туликов, Г. И. Баздырев и др. – М.: КолосС, 2004. – 424 с.

4. Фисюнов, А. В. Сорные растения / А. В. Фисюнов. – М.: Колос, 1984. – 320 с.

5. Построение схем различных типов и видов севооборотов: методическое пособие/сост. Н. Ю. Каменских. – Пермь: Изд-во ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА», 2010. – 73 с.

Источник

Контроль запасов продуктивной влаги в почве – как это делается

Почему стоит проверить, не испытывает ли жажды ваша почва

Почвенная влага является практически единственным источником влагообеспечения наземных растений. Изучение влажности почвы в ее сезонной и многолетней динамике — необходимая часть экологических, агропочвенных, почвенно-генетических исследований.

Влажность почвы характеризуется отношением массы содержащейся в почвенном образце влаги к массе подготовленного и высушенного образца и выражается обычно в процентах.

Основным, наиболее распространенным и надежным методом определения влажности почвы в лабораторных условиях является термостатно-весовой метод. Термостатно-весовой метод определения влажности заключается в измерении веса влаги, содержащейся в образце.

Отбор образцов для определения влажности производят в полевых условиях по генетическим горизонтам почвенного разреза, или из скважин через каждые 10 см с помощью почвенного бура или лопаты, на глубину зависящей от целей исследования.

Образец отбирается ножом или стамеской из нижней части бура или нижней границы горизонта, в предварительно взвешенный сухой алюминиевый бюкс. Бюкс немедленно закрывают крышкой и убирают. В лаборатории бюксы с влажной почвой взвешивают, сушат в сушильном шкафу при t=105°С в течении 6-8 часов. Достав из шкафа сразу накрывают крышкой во избежание поглощения почвой влаги из окружающей среды, охлаждают и взвешивают.

Специалистами отдела агрохимии и токсикологии Волгоградского филиала ФГБУ «Ростовский референтный центр Россельхознадзора», на основании договорных отношений, проведено обследование десяти полей землепользователя в Киквидзенском районе, на которых было отобрано 100 почвенных проб для определения содержания продуктивного запаса влаги в метровом слое. По результатам анализа заказчику вручены протоколы лабораторных испытаний и материалы обследования пахотных земель.

(Источник и фото: пресс-служба ФГБУ «Ростовский референтный центр Россельхознадзора»).

Источник

РАСЧЕТ ЗАПАСОВ ВЛАГИ В ПОЧВЕ

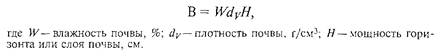

Запасы воды, м3/га, в отдельном горизонте или слое почвы конкретной мощности определяют по формуле:

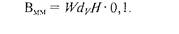

Всвязи с тем, что выпадающие осадки измеряют в миллиметрах водного столба, целесообразно запасы влаги в почве выражать в этих же единицах, Поскольку запас воды 1 м/га соответствует 0,1мм водного столба, вычисления производят по формуле:

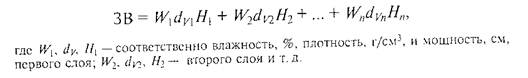

Для определения запаса влаги, м 3 /га, в заданной толще почвы производят вычисления по отдельным горизонтам и суммируют полученные результаты для необходимого слоя:

При оценке запасов влаги в почве различают: общий запас влаги (ОЗВ), запас недоступной влаги (ЗНВ) и запас продуктивной влаги (ЗПВ).

Для расчета ОЗВ используют ППВ, НВ, КВ или полевую влажность почвы (ВП). Последний показатель в отличие от почвенно-гидрологических констант — величина непостоянная, она характеризует влажность почвы в определенный момент времени.

По общему запасу влаги судят о количестве всей воды, содержащейся в почве, включая воду, недоступную для растений. Поэтому после того, как найден ОЗВ, рассчитывают ЗНВ, м 3 /га, аналогично общему запасу, используя значения влажности завядания в тех же горизонтах:

Запас продуктивной влаги, м3/га, в почве находят по формуле:

Наивысшему увлажнению почвы в полевых условиях при свободном стоке гравитационной влаги соответствует предельно-полевая влагоемкость. Диапазон продуктивной (активной) влаги (ДПВ)в почве вычисляют по формуле:

Поразности между предельно-полевой влагоемкостью и фактической влажностью почвы в определенный момент времени находят дефицит влаги (ДВ) в почве: ДВ = ППВ- ВП.

Диапазон продуктивной влаги и дефицит влаги выражают как в %,так и в м 3 /га и мм. Расчет запасов ДПВ и ДВ в заданной толще почвы проводят аналогично расчетам запасов ОЗВ и ЗНВ,подставляя в формулу значения соответствующих показателей.

Источник

Определение запасов влаги почвы

Методы определения влажности, максимальной гигроскопической влажности и влажности устойчивого завядания растений

Soils. Methods of determination of moisture, maximum hygroscopic moisture and moisture of steady plant fading

Дата введения 1990-06-01

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Государственным агропромышленным комитетом СССР

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27.09.89 N 2924

3. Срок первой проверки — 1994 г.

4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка

Номер пункта, подпункта, приложения

1.2; 2.1.2; 2.2; 3.1.2; 3.2

6. Ограничение срока действия снято по протоколу N 4-93 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 4-94)

7. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Декабрь 2005 г.

Настоящий стандарт распространяется на некаменистые почвы, т.е. почвы, в которых массовая доля частиц крупнее 3 мм не превышает 0,5%, и устанавливает методы определения влажности, максимальной гигроскопической влажности и влажности устойчивого завядания растений.

1. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ ПОЧВЫ

Сущность метода заключается в определении потери влаги при высушивании почвы.

Предельное значение суммарной относительной погрешности метода при доверительной вероятности =0,95 составляет, % от измеряемой величины:

1.1. Метод отбора проб

1.1.1. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение почвенных проб — по ГОСТ 17.4.3.01, ГОСТ 17.4.4.02, ГОСТ 12071, для агрохимических исследований — по ГОСТ 28168.

1.1.2. Пробу, поступившую на анализ, тщательно перемешивают. Методом квартования из нее отбирают две аналитические пробы массой 15-50 г каждая (чем ниже влажность, тем больше масса пробы).

1.2. Аппаратура, материалы и реактивы

Весы лабораторные 4-го класса точности с наибольшим пределом взвешивания 100 г по ГОСТ 24104*.

* С 1 июля 2002 г. введен в действие ГОСТ 24104-2001 (здесь и далее).

Гири аналитические 2-го класса точности по ГОСТ 7328*.

* С 1 июля 2002 г. введен в действие ГОСТ 7328-2001.

Шкаф сушильный с регулятором температуры от 80 до 105°С с погрешностью регулирования до 2°С.

Стаканчики весовые алюминиевые с крышками ВС-1.

Эксикатор исполнения 2 по ГОСТ 25336 со вставкой исполнения 1 по ГОСТ 9147.

Кальций хлористый технический.

1.3. Подготовка к анализу

1.3.1. Подготовку весов, сушильного шкафа, весовых стаканчиков и эксикатора выполняют согласно приложению 1.

1.3.2. Чистые пронумерованные стаканчики ВС-1 сушат в шкафу при температуре (105±2)°С в течение 1 ч, вынимают из шкафа, охлаждают в эксикаторе с хлористым кальцием и взвешивают с погрешностью не более 0,1 г.

1.4. Проведение анализа

1.4.1. Аналитические почвенные пробы помещают в пронумерованные, высушенные и взвешенные стаканчики и закрывают их крышками.

1.4.2. Стаканчики и почву в стаканчиках взвешивают с погрешностью не более 0,1 г.

1.4.3. Стаканчики открывают и вместе с крышками помещают в нагретый сушильный шкаф.

Почву высушивают до постоянной массы при температуре:

(105±2)°С — все почвы, за исключением загипсованных;

(80±2)°С — загипсованные почвы.

Время высушивания до первого взвешивания:

незагипсованных почв: песчаных — 3 ч, других — 5 ч;

загипсованных почв — 8 ч.

Время последующего высушивания:

песчаных почв — 1 ч;

других почв, в том числе загипсованных — 2 ч.

1.4.4. После каждого высушивания стаканчики с почвой закрывают крышками, охлаждают в эксикаторе с хлористым кальцием и взвешивают с погрешностью не более 0,1 г. Если взвешивание производят не позднее 30 мин после высушивания, можно охлаждать закрытые стаканчики на открытом воздухе без эксикатора. Высушивания и взвешивания прекращают, если разность между повторными взвешиваниями не превышает 0,2 г. Почвы с высоким содержанием органического вещества могут при повторных взвешиваниях иметь большую массу, чем при предыдущих, из-за окисления органического вещества при высушивании. В таких случаях для расчетов следует брать наименьшую массу.

1.5. Обработка результатов

1.5.1. Массовое отношение влаги в почве ( ) в процентах вычисляют по формуле

где — масса влажной почвы со стаканчиком и крышкой, г;

— масса высушенной почвы со стаканчиком и крышкой, г;

— масса пустого стаканчика с крышкой, г.

За результат анализа принимают среднее арифметическое значение результатов двух параллельных определений. Вычисления проводят до второго десятичного знака с последующим округлением результата до первого десятичного знака.

1.5.2. Допускаемые относительные отклонения результатов параллельных определений от их среднего арифметического при доверительной вероятности =0,95 составляют, % от измеряемой величины:

Источник