Оптимальная длина корневой системы сеянцев для почв с нормальным увлажнением

§ 3. Посадка

В первую школу и в школу с уплотненным и комбинированным размещением сеянцы, укорененные черенки и другой посадочный материал высаживают весной или осенью. Исключение — сеянцы хвойных пород, осеннюю посадку которых заменяют позднелетней с расчетом на успешное укоренение высаженных растений до заморозков. При весенних посадках растения высаживают до распускания почек у лиственных пород или до начала роста центрального побега у хвойных. Осенние посадки проводят после опадения листьев и сформирования верхушечной почки у растений до начала зимних похолоданий.

Для обеспечения хорошей приживаемости размеры посадочного материала должны соответствовать показателям Государственных стандартов на сеянцы и черенки. Кроме того, у растений, предназначенных к посадке, обрезают поврежденные корни и подновляют или укорачивают корневую систему до 15-25 см для условий с нормальным увлажнением и до 20-30 см для районов с недостаточным увлажнением. Уровень подрезки корней конкретно по породам устанавливают в зависимости от состояния сеянцев. Надземную часть укорачивают только у кустарников и переросших сеянцев лиственных пород. После обрезки корни обмакивают в болтушку, состоящую из жидкой смеси перегноя или торфа с землей. К смеси добавляют гетероауксин или другое ростовое вещество. Для приготовления смеси перегной просевают на металлической сетке с отверстиями 0,5-1 см.

В болтушку обмакивают корни укорененных черенков, отводков и корневых отпрысков, а также корни саженцев перед посадкой их во вторую и третью школы. Обрабатывают корни около временных или осенних прикопок. После обработки посадочный материал укладывают в ящики посадочных машин и увлажняют.

Посадку растений в школах выполняют по схемам, обеспечивающим плановый выход посадочного материала и возможность применения механизации при посадке, уходе и выкопке саженцев.

Схемы размещения саженцев древесных пород в первой, второй и третьей школах следующие. В первую школу древесных пород высаживают сеянцы и укорененные черенки рядами с шириной междурядий 0,8 м и размещением в ряду через 0,5 м. Во вторую школу высаживают трех-четырехлетние саженцы с размещением 1 X 1 м или 1,5 X 1,5 м, а в третью школу — шести-, восьмилетние саженцы с размещением 3 X 2 м.

В комбинированных школах растения с длительным сроком выращивания (6-12 лет) высаживают рядами (кулисные ряды) на расстоянии 2,4-4 м один от другого. Между кулисными рядами закладывают два или четыре ряда кустарника. Число высаженных растений на 1 га в таких школах составляет: деревьев 3-6 тыс. шт., кустарников — 40-50 тыс. шт. (табл. 45).

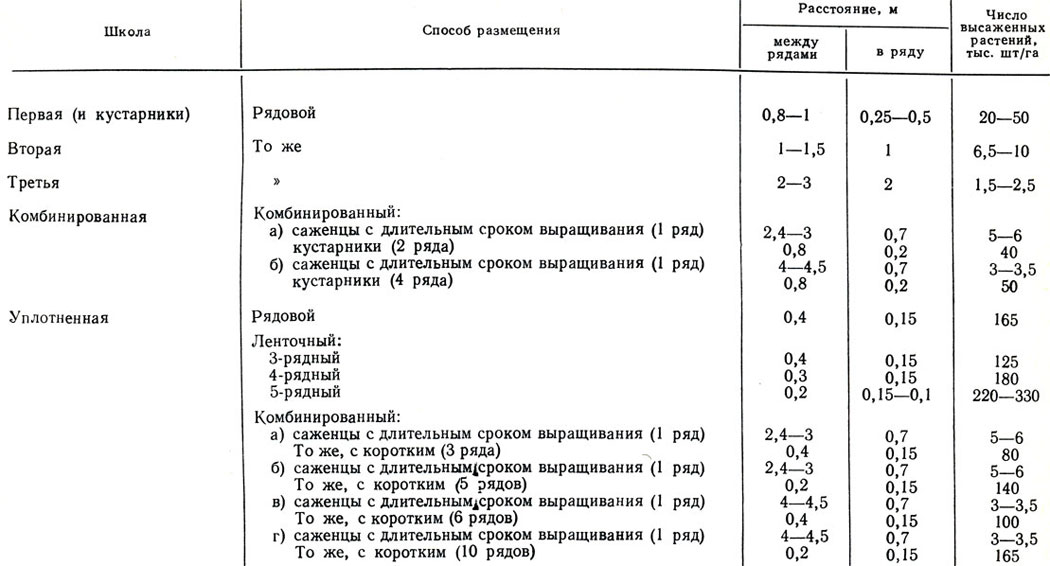

Таблица 45. Размещение саженцев в школах

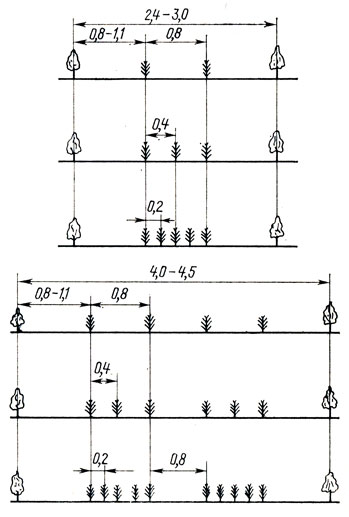

Школьные отделения с плотным размещением саженцев (уплотненные школы) предназначены для выращивания саженцев для создания лесных культур хвойных пород. Применяемые схемы размещения растений унифицированы со схемами посевного отделения. Они делятся на рядовые, ленточные и комбинированные. При рядовом размещении расстояния между рядами одинаковые и в большинстве случаев (с учетом применения механизации) равны 0,4 м, при шаге посадки 0,1-0,2 м. Размещение саженцев при ленточных схемах чаще трехрядное (в каждой ленте 3 ряда) с расстоянием между рядами 0,4-0,4-0,7 (0,8) м; четырехрядное по схеме 0,3-0,3-0,3-0,6 м или пятирядное с расстояниями 0,2-0,2-0,2-0,2-0,7(0,8) м. Шаг посадки 0,1-0,2 м. При комбинированных схемах 3 или 5 рядов саженцев ели (или кратное число рядов) со сроком выращивания 2-3 года чередуют с одним рядом лиственных или хвойных пород со сроком выращивания 6-12 лет (рис. 4). В ряду саженцы ели размещают через 0,1-0,2 м, а породы с длительным сроком выращивания — через 0,7-1 м.

Рис. 4. Схема размещения саженцев в комбинированных школах

Для рядовой посадки сеянцев в первую школу применяют трехрядную посадочную машину СШН-3, которая может работать также и в одно-, двухрядном вариантах. В первых школах эту машину чаще используют в трехрядном варианте с шестью захватами на посадочных аппаратах, обеспечивающих шаг посадки 0,5 м. При минимальном шаге посадки 0,25 м и ширине междурядий 0,8 м плотность посадки примерно 50 тыс. растений на 1 га. Такая плотность приемлема для кустарников и некоторых деревьев. Для закладки первой школы можно использовать также посадочную машину СШП-5/3 в трехрядном варианте.

Закладывать вторую и третью школы с рядовым размещением растений можно с использованием сажалок для крупномерного материала СПЛК и МПС-1 для ямокопателей КПЯШ-60, КЯУ-100 и др.

Сажалки СПЛК и МПС-1 применяют и для закладки в комбинированных школах кулисных рядов саженцами высотой до 3 м. При закладке кулисных рядов сеянцами используют однорядные посадочные машины СЛН-1 и СЛЧ-1.

Уплотненные школы для выращивания саженцев хвойных пород для создания лесных культур (с коротким сроком выращивания) или кустарников закладывают сажалкой СШП-5/3. Эта машина в пятирядном варианте при шаге посадки 0,1 м обеспечивает густоту 330 тыс. шт/га. При закладке уплотненных школ используют также машины, выпущенные опытными партиями ПРМ-4 и ЭМИ-5. Изменяя схему движения агрегата, посадку уплотненной рядовой школы проводят сажалкой СШН-3. В этом случае в середину 0,8 м междурядий, образованных при первом проходе машины, высаживают ряды сеянцев при втором проходе агрегата. Получается посадка с расстояниями между рядами 0,4 м. Для посадки по ленточной трехрядной схеме 0,4-0,4-0,8 м машину СШН-3 используют в двухрядном варианте (без средней посадочной секции). Две ленты по 3 ряда получают за 3 прохода со смещением каждый раз на 0,4 м.

У высаженных растений земля должна плотно прилегать к корням. Не должно быть пустот и загибов корней. В питомниках лесной и лесостепной зон сеянцы высаживают на 1-2 см глубже корневой шейки, а в степной зоне — глубже на 3-5 см. Укорененные черенки во всех зонах сажают глубже корневой шейки на 2 см. Отводки и корневые отпрыски высаживают с заглублением корневой шейки на 5-7 см. Неукорененные черенки размещают в почве школьного отделения, оставляя на поверхности одну почку. Очень важно при посадках сохранять прямолинейность рядов и выдерживать ширину междурядий. Это облегчает в дальнейшем проведение механизированных уходов без повреждения растений. Чтобы соблюдать прямолинейность, при первом проходе трактор с сажалкой движется по провешенной линии. Применяют также маркировку всего участка грядоделателем ГН-2, маркером на тракторе или колеса трактора с колеей определенной ширины.

В питомниках, имеющих слабоокультуренные почвы, высаженные в конце лета или осенью растения окучивают, чтобы предохранить их от выжимания при промерзании и оттаивании почвы ранней весной. Осенью окучивают и однолетние саженцы. Весной при первом уходе за почвой саженцы разокучивают.

Источник

Выращивание лесных насаждений

Прежде чем приступить к закладке лесного насаждения, подбирают необходимый видовой состав древесных растений и составляют оптимальные их сочетания для конкретных условий местоположения. Затем составляют схемы смешения древесных растений для каждой лесной полосы или участка. После этого осуществляется посадка лесного насаждения.

1. Подбор древесных пород и их сочетаний для лесных насаждений. Применительно к почвенно-климатическим условиям конкретного местоположения, где намечено разместить лесную полосу, прежде всего необходимо подобрать такие древесные растения, которые смогут здесь успешно расти. Это достигается сопоставлением требований отдельных древесных растений к факторам жизни и наличными условиями среды: плодородие почвы, увлажненность, тепловой режим. Для облегчения такого отбора проведено районирование (распределение) древесных пород по крупным почвенно-климатическим районам, охватывающих всю зону полезащитного лесоразведения. При районировании использован положительный опыт выращивания древесных пород как в искусственных, так и в естественных лесах. Руководствуясь этими рекомендациями, составляется перечень древесных пород для своего почвенно-климатического района с учетом местного опыта и биологии пород.

Затем выбирают форму лесного насаждения: древесно-кустарниковую или древесно-теневую. При этом учитывают мелиоративное назначение лесного насаждения и его биологическую устойчивость. Продуваемые лесные полосы образуются при древесно-теневой форме насаждения, ажурные — при древесно-кустарниковой.

Непродуваемые лесные полосы образуются при их ширине более 20 м, но у древесно-кустарниковой формы насаждения это наблюдается при меньшей ширине, чем у древесно-теневой.

В степных условиях биологически устойчивой формой лесного насаждения, согласно Г. Н. Высоцкому, является древесно-кустарниковая, а в лесостепных — древесно-теневая.

С учетом этих рекомендаций полезащитные лесные полосы в лесостепи создаются древесно-теневой формы, а в степи — древесно-кустарниковой; водорегулирующие и прибалочные — древесно-кустарниковой формы во всех зонах, но степень участия кустарников в степи больше, чем в лесостепи.

Следующим шагом в проектировании лесонасаждения является выбор сочетания древесных пород. Из составленного списка видов древесных растений прежде всего выбирают главную породу, наиболее подходящую к данным почвенным условиям и отвечающую мелиоративным или иным требованиям. Применительно к ней подбирают сопутствующие породы и кустарники, в числе которых должны быть породы-активаторы. В отдельных случаях можно включать и породы-ингибиторы, в том числе из группы главных пород в качестве небольшой (10 — 15%) примеси (ясень для дуба, береза для сосны и т. д. — подробнее здесь). Правильно составленное сочетание древесных пород обеспечит формирование биологически устойчивого смешанного лесного насаждения. Эта задача является труднейшей в разведении леса и в лесоводстве.

2. Схему смешения составляют в виде рисунка, где показано пространственное размещение разных видов древесных пород по отношению друг к другу. Эта схема является основой проекта лесных культур, она показывает, какие породы, в каком количестве и как должны размещаться на площади.

При составлении схемы смешения большое значение имеет выбор способа смешения, с помощью которого можно регулировать взаимоотношения древесных растений. Древесные породы смешивают друг с другом: в ряду — подеревно или звеньями, рядами — порядно или кулисами (лентами), а также группами (гнездами), или площадками.

Подеревное смешение применяют для растений, взаимоотношения которых взаимно благоприятны или безразличны, а также для растений, выполняющих второстепенную роль в лесном насаждении. Обычно такой способ применим для смешения сопутствующих пород с кустарниками или быстрорастущих пород с сопутствующими и кустарниками. Смешение звеньями применяют для пород с малоблагоприятными взаимоотношениями с целью усиления устойчивости основной породы при введении небольшой примеси породы-ингибитора. Например, звено из 8 — 9 посадочных мест дуба чередуется со звеном из — 2 посадочных мест ясеня и так далее.

Смешение рядами применяется более часто, поскольку технически осуществимо наиболее просто. Оно используется при смешении пород с благоприятными и безразличными взаимоотношениями. Этим способом смешивают главную породу с сопутствующей или кустарниками. Кулисное (ленточное) смешение применяется для увеличения доли участия главных пород, а также если взаимоотношения пород неблагоприятны, а небольшая примесь породы-ингибитора необходима. Кулиса, или лента, образуется из нескольких чистых рядов одной породы. Например, 6 — 8 рядов сосны чередуются с двумя рядами березы или 2 — 3 ряда дуба с одним рядом клена или липы.

Смешение группами (гнездами), или площадками, производится при соответствующем способе выращивания лесных насаждений. Группа создается из одной древесной породы посадкой или посевом семян на площадке. Смешение группами производится в ряду или рядами на основании рассмотренных принципов с учетом того, что одновидовые группы более устойчивы, чем одиночные растения, во взаимоотношениях с другими видами растений. Во всех случаях при составлении схем смешения главной породе отводится более 50% посадочных мест.

Кроме способа смешения, на схеме указывают расстояния между посадочными местами в ряду и между рядами, что определяет собой число растений, высаживаемых на 1 га. Густота и характер размещения посадочных мест должны учитывать не только удобства обработки посадок, но и особенности климата, почвы и быстроты роста древесных пород.

При посадке рядовым способом принято следующее размещение посадочных мест.

Расстояние между рядами (в м): а) при посадке сеянцами и посеве семенами в лесостепной зоне 2,5 — 3, в степной зоне на черноземах 3,

на каштановых почвах 3 — 4, на светло-каштановых и бурых почвах 3 — 5; б) при посадке саженцами во всех зонах 3 — 4.

Расстояние между растениями в ряду: а) при посадке сеянцами и посеве семян в лунки 0,8 — 1,5, б) при посадке саженцами 1,5 — 3.

Для лучшего обеспечения влагой в засушливых условиях междурядья делают шире. Однако в большинстве случаев расширять их более 2,5 м в лесостепи и 3 м в степи в целях экономии площади пашни нецелесообразно. Улучшения обеспеченности влагой необходимо добиваться применением высокой агротехники выращивания лесных посадок. Расстояние между растениями в ряду устанавливают тем больше, чем быстрее растет древесная порода. Например, для дуба 0,7 — 0,8 м; для сосны, лиственницы и березы 1,0; для тополя 1,5 м.

При определении ширины лесной полосы в нее включают закрайки, равные половине ширины междурядья. Под закрайками понимают полоски земли вдоль опушечных рядов лесной полосы. Иначе говоря, ширина лесной полосы будет равна произведению ширины междурядий на число рядов.

При закладке лесных полос стремятся, чтобы они были долговечными и быстрорастущими смолоду. Поэтому в состав полосы вводят как долговечные, так и быстрорастущие породы. Эти качества редко совпадают в одной породе. Чаще бывает наоборот: быстрорастущие породы недолговечны, а долговечные растут медленно или со средней скоростью роста. Быстрота роста оценивается обычно по величине прироста в первые десять лет. Условно можно разделить главные породы на две группы: быстрорастущие — лиственница, тополь, береза, вяз мелколистный, акация белая, гледичия, достигающая в первые десять лет 6 м высоты и более; средней скорости роста — дуб, сосна, ясень.

При составлении рабочих схем смешения в типовую схему подставляют названия конкретных древесных пород, используя рекомендации таблицы возможных сочетаний. Из рекомендованного перечня сопутствующих и кустарниковых пород для главной породы выбирают обычно 2 — 3 вида, чтобы не осложнять процесс посадки. При этом надо иметь в виду, что лесоплодовые породы надо высаживать в опушках, отводя им до 20% числа посадочных мест в этих рядах. В приовражных полосах в ряды, прилегающие к бровке оврага, рекомендуется вводить корнеотпрысковые породы и кустарники.

3. Подготовка почвы. Для закладки лесных насаждений готовят почву с целью накопления влаги и элементов пищи для растений, а также очистки от сорняков. Различают сплошную и частичную подготовку почвы. Последнюю применяют на берегах балок, откосах оврагов и песках. Почву обрабатывают по системе черною или раннего пара. В лесостепи на чистых от сорняков почвах можно ограничиваться зяблевой вспашкой. Для накопления влаги большое значение имеет глубокая вспашка. На обыкновенных и мощных черноземах основную вспашку проводят на глубину 27 — 30 см; осенью следующего года ее пашут плугами без отвалов на глубину 35 — 40 см. Для весенней посадки перепашку проводят поздней осенью, для осенней — за месяц до посадки. При обработке «пятен» солонцов применяют землевание, т. е. засыпку землей слоем 5 — 10 см (с прилегающих к пятну солонца участков); гипсование или мелование. Гипс вносят из расчета 8 — 10 т, а мел 10 т на 1 га под основную вспашку одновременно с навозом (до 40 т на 1 га). На южных черноземах и каштановых почвах рекомендуется плантажная вспашка на глубину 50 — 60 см. Черный пар обрабатывают, как обычно для сельскохозяйственных растений.

На средне и сильно смытых почвах вспашка проводится на глубину гумусового слоя с одновременным безотвальным рыхлением (почвоуглубителем) на глубину до 35 см. На склонах круче 5° почву готовят в виде напашных горизонтальных (скамьевидных) полос и террас. На песчаных землях при сплошном их облесении применяют узколенточную или полосную обработку почвы, в зависимости от степени зарастания песков. На слабозаросших песках почву пашут лентами шириной 1,5 — 2 м, оставляя промежутки между ними нетронутыми. Расстояние между центрами лент устанавливают 3 м. На такой ленте высаживают один ряд сеянцев сосны. На заросших песках почву готовят полосами шириной 9 — 15— 25 м, с оставлением промежутков такой же ширины. В этом случае лес сажают в два приема: сначала на обработанных полосах, а через 3 — 4 года в промежутках между ними. Почву готовят по системе раннего пара. В степных засушливых районах при подготовке почвы рекомендуется проводить снегозадержание.

Перед посадкой сеянцев или саженцев почву рыхлят культиваторами или плугами без отвалов на глубину посадки растений (30— 50 см).

4. Техника закладки лесных полос и лесных насаждений

Закладка лесных полос или масивных насаждений производится посадкой сеянцами, саженцами и посевом семян. На основании составленных схем смешения подсчитывают потребность в посадочном материале для каждой лесной полосы и в целом для хозяйства. Посадочный материал выращивают в своем питомнике или закупают в специализированном питомнике. Посадочный материал привозят к лесной полосе и прикапывают у ее концов по правилам временной прикопки. Сеянцы и саженцы, поступающие из зимней прикопки для посадки весной, осматривают, испорченные бракуют, поврежденные корни обрезают. Длина корневой системы у сеянцев должна быть в пределах 18 — 25 см, у саженцев — 35 — 40 см. Из прутьев нарезают черенки тополя длиной 25 — 30 см и толщиной 0,5 — 2,0 см. При посадке на песках длина черенков тополя должна быть 60 — 70 см, ивы шелюги — 40—50 см. При перевозке сеянцев и саженцев нужно укрывать их влажной соломой.

Посадка сеянцев и черенков производится лесопосадочными машинами или вручную. Подробнее про технологию ручной посадки.

5. Инвентаризация и пополнение лесных посадок. После посадки (посева) древесных пород начинается сложный процесс приживаемости растений на новом месте, успех которого зависит прежде всего от качества посадки и посадочного материала. Обычно не все посаженные растения приживаются, некоторые из них отмирают в первый же год после посадки. При закладке лесных полос саженцами отмирание растений наблюдается даже на второй год. Это происходит потому, что плохо прижившиеся саженцы в первый год не развивают нормальной величины листья, не накапливают достаточного количества пластических веществ и зимой вымерзают.

Причинами плохой приживаемости сеянцев, саженцев и всходов (при посеве) могут быть плохие подготовка почвы и уход за растениями, поражение вредителями и болезнями. За ослабленными при пересадке растениями (вследствие обрезки корневой системы) требуется в первый год особенно тщательный уход, так как они очень чувствительны к недостатку влаги и вредному влиянию сорной растительности.

Инвентаризацию, или учет, площади и приживаемости несомкнувшихся посадок (посевов) проводят ежегодно в конце вегетационного периода, а сомкнувшихся посадок — периодически при лесоустройстве.

Учет приживаемости начинается с общего осмотра в натуре. В случае большой неоднородности в приживаемости растений на площади лесных полос выделяют (глазомерно) относительно однородные участки, границы которых наносят на карту-схему лесных полос. В пределах каждого участка закладывают пробные площади для точного учета приживаемости растений. При равномерном отпаде пробные площади закладывают на каждой лесной полосе через 200 м. Размер пробной площади берут из расчета размещения на ней 100 — 200 посадочных мест. При посеве посадочным местом считается лунка или один погонный метр строчного посева. Пробную площадь закладывают по всей ширине лесной полосы, а длину ее определяют из принятого размера пробы. Например, при размещении растений на расстоянии 2,5х0,8 м площадь питания одного растения будет равна 2 квадратных метров; следовательно, размер пробы при 200 растениях равняется 400 м 2 , что составит при ширине лесной полосы 20 м длину пробной площади 20 м.

По каждой лесной полосе составляют инвентаризационную ведомость и выводят средний процент приживаемости растений по каждому однородному участку. В зависимости от этого планируют и производят пополнение посадок, т. е. посадку растений в местах отпада. Приживаемость считается высокой при наличии 85 — 90 % посадочных мест с живыми растениями. В этом случае пополнение посадок не производится, если отпад распределен равномерно по всей площади. При планировании предусматривается расход посадочного материала на пополнение посадок в следующем размере: в лесостепи до 15%, в степи до 20, в сухой степи и полупустыне до 25%.

Если отпад составляет свыше 50% числа посадочных мест, особенно главных пород, то такие участки не пополняют, их считают погибшими, распахивают и сажают заново.

Пополняют посадки вручную под лопату или меч Колесова, а при выпадении целых рядов используют лесопосадочные машины. Пополняют той же древесной породой, которая не прижилась, чтобы не нарушить принятую схему смешения пород. Как исключение можно допустить использование близких по своему лесоводственному значению пород. Например, в лесостепи при отпаде клена остролистного его можно заменить липой; при отпаде дуба можно посадить лиственницу. Пополнение проводится высококачественным посадочным материалом.

Источник