Опыт интенсивных технологий выращивания ремонтного молодняка

Интенсификация молочного скотоводства невозможна без направленного выращивания ремонтного молодняка. В скотоводстве сформировались разные формы предприятий (подразделений): смешанные, где выращивают ремонтный молодняк иногда вместе со сверхремонтным молодняком; специализированные бригады, фермы, комплексы по выращиванию нетелей или коров-первотелок при обоснованной внутриотраслевой специализации в хозяйствах.

В результате внутриотраслевой специализации на основе межхозяйственной кооперации создаются межхозяйственные формирования — предприятия, объединения по интенсивному выращиванию ремонтных телок, нетелей, коров-первотелок, специализированные хозяйства. Производственный цикл при этом организуется следующим образом. Из репродуктивных хозяйств поступают телочки в специализированные предприятия, где их выращивают до случного возраста и осеменяют спермой лучших быков-производителей, готовят к отелу, осуществляют раздой, проверку по комплексу признаков и передают в молочные хозяйства.

Взаимоотношения специализированных предприятий по выращиванию ремонтного молодняка и коров-первотелок с хозяйствами, специализирующимися на производстве молока и репродукции телят, строятся на договорной взаимовыгодной основе. Наиболее эффективной формой организации выращивания нетелей и первотелок является создание межхозяйственных специализированных предприятий и комплексов в хозяйствах, работающих в условиях кооперации с молочными фермами, поставляющими молодняк на выращивание по прогрессивной технологии. Все это позволяет повысить генетический потенциал животных и обновить стадо более качественным скотом. Продуктивность коров, выращенных на промышленных комплексах и специализированных фермах по интенсивной технологии, на 15-20% выше в сравнении с животными, выращенными в обычных условиях.

Обобщение опыта передовых хозяйств, специализирующихся на выращивании нетелей, показывает высокую эффективность такой формы кооперации. Однако не везде еще создание специализированных нетельных хозяйств сопровождается повышением эффективности производства. В большинстве хозяйств Сибири и Алтайского края ремонтный молодняк выращивают на специализированных фермах и комплексах сельскохозяйственных предприятий. При этом отелы осуществляются в родильном отделении, оборудованном денниками, новорожденные телята выращиваются в профилакториях со сменными секциями, телки и нетели — на специализированных фермах или в спецхозах. Сюда одновременно поступают большие партии животных, из которых формируют одновозрастные группы, что облегчает промышленную технологию.

При высокой концентрации животных предпочтительно содержание беспривязно-боксовое и беспривязное на глубокой подстилке. Обязательная часть технологии — выпас животных на пастбищах и моцион. Отдел технологии производства молока ВИЖ проводит исследования по выращиванию высокопродуктивных коров: до 15-дневного возраста они находятся в домиках-профилакториях, затем до 4 мес. их содержат группами в боксах-клетках на глубокой подстилке, кормят на механизированной площадке. Сохранность телят составляет 97-98% при среднесуточных приростах живой массы 650-700 г.

Во многих регионах применяют беспривязно-боксовое содержание нетелей. В лучших спецхозах страны затраты на выращивание нетелей снижены в 2-3 раза и составляют 60-80 чел.-ч на животное. Цикл выращивания разделен на три периода. Телят содержат в помещениях по принципу «пусто — занято», телок и нетелей — в неотапливаемых помещениях при минимальных контактах. Беспривязное содержание сочетается с выгулом на кормовые площадки. Составная часть технологии — лугопастбищное хозяйство. В лучших хозяйствах Сибири ремонтный молодняк содержится беспривязно на глубокой несменяемой подстилке или в боксах на тюках из прессованной соломы со свободным выходом на кормовые площадки.

Сочные корма (силос, сенаж) раздают в помещениях с помощью кормораздатчика КТУ-10, а грубые (сено, солому) скармливают на выгульно-кормовых площадках из групповых яслей-кормушек. Здесь же устроены курганы (из земли, навоза, соломы), где животные находятся практически все свободное время суток.

Навоз убирают бульдозером, поят животных из групповых поилок водой, подогретой до 20°С. В зависимости от возраста телок распределяют по группам: 6-12 мес., 12-16 мес. и телки случного возраста.

При такой системе содержания и кормления телки к моменту случки (17 мес.) достигают живой массы не менее 340 кг. Опыт хозяйств Сибири — Новосибирской, Кемеровской областей и Алтайского края — показывает, что наиболее эффективный способ содержания нетелей беспривязный, свободно-выгульный на глубокой подстилке в помещениях облегченного типа. Нетелей формируют в небольшие группы с учетом периода стельности. Помещение разделяют легкостенными перегородками на отдельные станки. Площадь пола на одно животное 5 м2, на выгульной площадке — 20 м2, фронт кормления — 0,8 м. Суточный рацион нетелей в зимний период включает в себя: злаково- бобовое сено — 5 кг, кукурузный силос — 12-14 кг, сенаж — 3-5 кг, солому — 2 кг, концентраты — 1,5-2 кг, поваренную соль и фос- форно-кальциевые подкормки — по 60-80 г. На каждую кормовую единицу в рационе должно быть: не менее 100 г переваримого протеина, 8 г кальция, 5 г фосфора и 40 мг каротина.

Нетелей за 3 мес. до отела переводят в контрольные коровники, закрепляют за опытными операторами, формируют группы по 30-35 гол. Содержат их на привязи с организацией ежедневного моциона. Нетелям перед лактацией делают массаж вымени по разработанной схеме. Массаж проводят в часы доения коров и прекращают за 20 дней до отела. Активно используют механические массажеры вымени для повышения производительности труда операторов по уходу за нетелями.

После отела операторы организуют раздой первотелок и готовят их для перевода в основное стадо. Коров-первотелок оценивают по удою за первые 100 дней лактации, содержанию белка и жира в молоке, форме и емкости вымени, скорости молоко- отдачи и другим показателям. На основе комплексной оценки первотелок переводят в основное стадо или выбраковывают, определяют назначение от них приплода.

До отела важно выращивать всех пригодных для воспроизводства телок и оценивать первотелок по собственной продуктивности. Отбор коров по продуктивности за первую лактацию (частичную или полную) должен стать одним из основных методов совершенствования молочного стада крупного рогатого скота. Такой метод не принесет убытка хозяйству, так как первотелки дадут приплод, молоко, а выручка от реализации выбракованных животных на мясо покроет расходы на их выращивание.

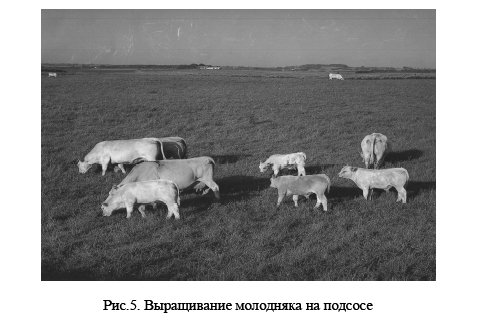

Организация выращивания ремонтного молодняка в ЗАО «Назаровский» начинается с 10-дневного подсоса телят под матерями в коровниках. На фермах нет профилакториев и помещений для отела, поэтому коровы приносят приплод во дворе, в специальных стойлах, а новорожденных телят привязывают к стойловой раме рядом с матерью на 7-10 дней. Отдыхают телята на соломенной подстилке в деревянном ящике.

После отъема от матери организован подсосный метод выращивания телят с коровами-кормилицами, каждая из которых выкармливает по 9-10 телят. На этом методе специализируются две бригады хозяйства, где содержится 300-350 коров-кормилиц. Период подсоса длится 2-3 мес. в зависимости от плотности расплода коров. На каждого теленка расходуется 300 кг молока. Кроме того, клетки телят снабжены кормушками для грубых, сочных, концентрированных кормов, минеральных добавок, есть автопоилки, батареи водяного отопления, лампы для инфракрасного и ультрафиолетового облучения.

Коровы-кормилицы содержатся в центре здания на привязи, вдоль двойного ряда кормушек с кормовым проездом. У стен размещены клетки, в каждой из которых по 8-10 телят. Каков же экономический эффект? Среднесуточный прирост — не менее 800 г, или вдвое больше в сравнении с профилакторным методом выращивания. Выход телят на 100 коров увеличился на 14%, затраты труда на 1 ц прироста сократились на 32 ч, одна работница выращивает до отъема 250-300 телят и более. Себестоимость центнера прироста уменьшилась на 34%. После отъема от коров-кормилиц телят переводят в группы доращивания в телятники со свободным выходом животных в загоны. Телятники без отопления и служат местом ночлега при сильных ветрах и морозах. К ним примыкает с трех сторон забор высотой 3 м. У одной из стен сделан трехстенный поднавес с глубокой самосогревающей соломенной подстилкой. Корм и подогретую воду в автопоилках до 20-25°С телята получают в загонах. Среднесуточный прирост — 700-800 г. Животные содержатся группами по 100 гол.

Из так называемого акклиматизатора 6-месячных телят переводят на откормочные площадки открытого типа. Одна из них на 2000 гол., вторая — на 1400 гол. Откормочные площадки — это несколько загонов, обнесенных с трех сторон забором из досок высотой 3,2 м, который надежно укрывает животных от ветра и солнца. Четвертая сторона примыкает к кормовой линии, по бокам которой расположены кормушки. Внутри площадка разгорожена на загоны по 100 гол. в каждом. На одного теленка приходится 38 м2. Подходы к кормушкам имеют твердое покрытие из досок. В каждом загоне есть тепляк для укрытия от непогоды и сильных морозов.

Производственные процессы механизированы и автоматизированы. Потери корма исключены. Концентраты раздают с помощью КУТ-3А, загружаемого из бункера-накопителя. Сено скармливается из передвижных самодельных металлических или деревянных самокормушек, которые загружаются грейферным погрузчиком и транспортируются трактором ДТ-75. Раздачу корма тракторист-скотник ведет с одной стороны, т.е. за два проезда по кормовой линии.

Животных зимой поят из автопоилок с электроподогревом, а летом — из корыт. Клапан и поплавок автоматизируют подачу воды и держат ее на заданном уровне.

Взвешивание скота и ветеринарные обработки проводят раз в месяц. Поступает молодняк на откормплощадку в возрасте 6 мес. живой массой 160-170 кг и откармливается до 550 кг. Бычков отправляют на мясокомбинат, а телочек, уже осемененных, за 2,5-3 мес. до отела переводят в молочные гурты.

Экономический эффект от освоения этого метода выращивания высокий. На 1 гол. скота на начало года производится в среднем более 173 кг говядины, а реализуется на мясо 184 кг. На площадках работают 6-8 чел. Они же и косят зеленую массу на корм с июня до осени. Нагрузка на работника — 400 гол.

Затраты на строительство окупаются за 2,5 мес. Основу рациона зимой составляют зерносенаж, концентраты и сено. Расход концентратов нормируется из расчета 1 кг на 100 кг массы бычка и 0,7 кг массы ремонтных телок.

Зерносенаж из смеси злаковых с бобовыми, убранных в фазе молочно-восковой (ближе к восковой) спелости, зимой является основным объемистым кормом. Питательность 1 ц массы 35-45 к.ед., что в 2-3 раза выше питательности кукурузного силоса. Выход кормовых единиц зерносенажа с 1 га выше, чем сена однолетних трав, в 3,5-4 раза, кукурузного силоса — в 2,5-3 раза. В хозяйстве применяют и определенный режим раздачи кормов, заключающийся в том, что объемные корма раздают несколько раз сразу всему поголовью. В результате животные едят всегда свежий, неохлажденный корм. Зерносенаж посыпается сверху концентратами по такому же дробному принципу. Интенсивное полноценное кормление позволяет получать на круглогодовой откормочной площадке среднесуточный прирост бычков свыше 1000 г. В зимний период он составляет 900 г, а в летний при скармливании зеленой массы и концентратов — до 1500 г, на 1 ц прироста живой массы затраты кормов составляют 8 ц к.ед., затраты труда — 1,5 чел.-ч. В летний период один рабочий обслуживает 700 голов.

Назаровский метод выращивания животных широко внедряется в хозяйствах Сибири. Однако, как показывает практика, выращивание молодняка на открытых откормочных площадках при дефиците соломы, низком уровне кормления, без подготовки молодняка, его закаливания, адаптации, хорошей организации труда, соблюдения технологической дисциплины, профессионализма кадров приводит к отрицательным результатам. Следовательно, для интенсификации молочного скотоводства важно совершенствовать систему его ведения применительно к конкретным природно-экономическим условиям на основе достижений научно-технического прогресса, практики передовых хозяйств. И только комплексный подход к организации отрасли обеспечивает высокоэффективное производство.

Таким образом, только в условиях полной самостоятельности работы трудовых коллективов на принципах материальной заинтересованности и ответственности их в конечных результатах производства, внедрения разнообразных форм организации производства возможно осуществлять интенсивное выращивание ремонтного молодняка — основы роста эффективности молочного скотоводства.

Источник

ИНТЕНСИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

При интенсивной технологии молодняк крупного рогатого скота достигает живой массы 400-460 кг к 13-14-месячному возрасту, суточные приросты за весь производственный цикл составляют при этом около 1000 г по А.В. Черекаеву (1988), 800-1000 г по Б.А. Багрий (1971) и 700 г и более по К.Б. Свечину (1971). При этом осуществляется кормление животных вволю. И это не является растранжириванием кормов, напротив, — это самое экономное их расходование.

Самое выгодное выращивание — интенсивное. Оно сокращает сроки подготовки молодняка к реализации, повышает его живую массу, упитанность, убойный выход мясной продукции, качество говядины, снижает ее себестоимость.

Сущность его заключается в использовании высокой энергии роста молодняка именно в молодом возрасте. При этом животных ставят на интенсивную технологию выращивания сразу же после рождения, а не в 6-8 и не в 12-15-месячном возрасте, как обычно принято при традиционной технологии выращивания. В результате молодняк достигает кондиционной живой массы раньше на 10-20 месяцев при меньшем расходе кормов.

Первым кто доказал целесообразность применения интенсивного выращивания молодняка крупного рогатого скота в нашей стране был Е.Ф. Лискун (1933). При улучшении условий кормления и содержания он получил в возрасте 27-28 месяцев живую массу калмыцких бычков 524, а телок — 435 кг. В настоящее время такие показатели получают в 15-18-месячном возрасте молодняка.

При интенсивном выращивании используются биологические особенности молодого организма: быстрый рост в ранней стадии развития и меньший расход питательных веществ на единицу прироста живой массы. Интенсивное выращивание молодняка на мясо выгодно и потому, что именно в этом возрасте животные способны давать высокие приросты при наименьших затратах кормов.

Например, чтобы вырастить бычка до живой массы 400 кг в возрасте 2,5 г, нужно израсходовать 4000 корм, ед., а при ускоренном, интенсивном выращивании для достижения такой массы в 1,5 г. достаточно 3000, а в 15 месяцев — 2400 корм. ед. (Н.Ф. Ростовцев, И.И. Черкащенко, 1971), то есть при интенсивном выращивании на одних и тех же кормах можно получить говядины на 35 % больше.

Интенсивная технология базируется на тнтенсивном кормопроизводстве, которое возможно только в зоне интенсивного земледелия, использования качественных высокопитательных кормов (зерна, комбикормов, премиксов), и в основном направлены на поучение максимальных приростов живой массы и оплаты корма продукцией. Доля концентратов в рационах при этом составляет от 50 до 90 % по обменной энергии (А.С. Николаев и др., 1990).

Основным фактором, определяющим формирование мясной продуктивности, является энергетический уровень кормления. В основе его лежит принцип увеличения общей эффективности использования кормов при повышении энергетического уровня питания и продуктивности животных. К числу главных закономерностей в «экономике» жизненных процессов молодняка можно отнести возрастание степени использования энергии и снижение теплопродукции в расчете на единицу корма по мере повышения содержания в рационах переваримой и обменной энергии и продуктивности животных. Проявлением этих закономерностей является то, что повышение продуктивности молодняка не сопровождается соответствующим увеличением затрат энергии на жизнедеятельность организма. Поэтому на образование прироста затрачивается тем меньше питательных веществ корма, чем выше продуктивность. Например, при увеличении уровня кормления 3-месячных телят с 2 до 3,8 корм, ед., т.е. в 1,9 раза, суточный прирост их может возрасти с 200 до 1000 г, или в 5 раз. При этом затраты корма уменьшаются с 10 до 3,8 корм, ед., или в 2,7 раза (Г.А. Богданов и др., 1978). Таким образом, чем выше уровень и полноценность кормления животных, тем меньше энергии корма превращается в теплопродукцию и больше в прирост, а это означает не что иное как снижение затрат корма на 1 кг прироста живой массы.

Интенсивное выращивание молодняка в первые месяцы жизни зависит в большой степени от правильной организации их кормления и содержания. В первые декады жизни основной корм для телят — молоко, поэтому очень важно обеспечить поступление его в соответствии с потребностями растущего организма. На одного теленка в зависимости от целей выращивания затрачивают от 150 до 450 кг цельного молока (Н.И. Клейменов, 1975; В.И. Сироткин, 1986; Н И. Востриков и др.. 1988; Н.И. Клейменов и др., 1989). При этом суточную норму выпойки молока следует увеличить с 6 л до 10 л и более. Это способствует повышению энергии роста телят, лучшему развитию желудочно-кишечного тракта и более раннему использованию растительных кормов, что положительно сказывается на их развитие (П.И. Зеленков, 1999).

Для нормального роста и развития телят в первый период их жизни в связи с повышенным обменом веществ высокие требования предъявляются к качеству кормов. У телят в месячном возрасте суточная потребность в белке равна 6 г на 1 кг живой массы, в 6-месячном — 2,3 г, в годовалом — 2 г.

Основными вариантами интенсивной технологии являются так называемые «зерновая» и «силосная» системы выращивания. При «зерновой» системе на концентраты (преимущественно ячмень) приходится 98 % обменной энергии рациона и 2 % — на траву, травяной силос и сено. Эта система позволяет, например, выращивать бычков голштинской породы за 250 дней до живой массы 440 кг (масса туши 235 кг) при среднесуточных приростах живой массы порядка 1300 г. Помесных бычков, полученных от скрещивания животных молочного (комбинированного) с мясным направлением продуктивности, лучше выращивать по «силосной» системе, при которой концентраты составляют 55 % рациона и 45 % — травяной силос, сено и другие грубые и сочные корма. От помесного молодняка в возрасте 15-17 месяцев получают тушу массой 300-330 кг. Особенностью «силосной» системы является стремление не к максимальным, а к экономически оправданным приростам живой массы. Это связано с перерасходом дорогих кормов и невозможностью компенсации их стоимости повышенными приростами (А.С. Николаев и др., 1990).

На основании данных опытов с молодняком разных молочных, комбинированных и мясных пород выявлено, что самый малый расход кормов на 1 кг прироста живой массы бывает с рождения до 6 (3,6-4,8 корм, ед.), затем с 7 до 9 (6,3-6,8 корм, ед.), с 10 до 14 (7,8-8,4 корм, ед.), с 15 до 18 месяцев (8,4-9,5 корм. ед.). С 9 месяцев расход кормов на 1 кг прироста значительно увеличивается даже при интенсивном кормлении. Однако в пастбищный период с 9 до 15-18 месяцев жизни расход кормов на 1 кг прироста бывает на 1-2 корм. ед. меньше, чем в стойловый период. При этом рекомендуется для интенсивно выращиваемого молодняка применять рационы, обеспечивающие среднесуточный прирост в стойловый период от 600 до 700 г и в пастбищный 700-1000 г и больше. При выращивании молодняка на рационах, обеспечивающих среднесуточный прирост ниже 600 г, расход кормов на 1 кг прироста увеличивается в 2-3 раза.

Самый высокий денежный доход и наибольшее количество мяса бывает при интенсивном выращивании молодняка до 15-18 месяцев жизни (убойный выход 54-56 % и денежный доход (рентабельность) 80-90 % от молодняка первой и 10-20 % второй категории упитанности).

Эффективно интенсифицируют производство говядины промышленные комплексу и межхозяйственные предприятия. При этом на них применяется только интенсивная технология выращивания молодняка. Их производственные мощности составляют от 1000 до 30000 голов единовременной постановки. Среднесуточный прирост на 225 г (на 22 %) выше, чем в неспециализированных хозяйствах (традиционная технология), период выращивания и откорма сокращен до 340 дней, сдаточная живая масса составляет 407 кг (А.И. Девяткин, Е.И. Ткаченко, 1985).

Особенно высокие показатели достигнуты на 34 промышленных комплексах с полным циклом производства: «Мир» (Брестская область). «Дружба» (Вологодская область), «Юматовский» (Башкирия), «Валуйский» (Белгородская область), «Дубровский» (Челябинская область), «Вороново» (Московская область) и др. На этих комплексах получают по 900 г среднесуточного прироста живой массы, затраты кормов на 1 ц прироста живой массы равны 6,6 ц корм, ед., затраты труда — 4,5 чел.-ч. Средняя живая масса снимаемого с выращивания молодняка крупного рогатого скота в 14-15-месячном возрасте составляет 442 кг. На первенце промышленных комплексов-десятитысячников «Вороново» за 11 лет работы выращено и отправлено на убой 114 тысяч бычков средней живой массой 440 кг.

Особенно хороших показателей достиг промышленный комплекс «Мир». Здесь среднесуточный прирост 10 тысяч голов, выращиваемого в год, молодняка равен 1220 г, затраты на 1 кг прироста равны 5,4 корм, ед., в т.ч. концентрированных кормов всего — 2,8 корм. ед.

Отличительной особенностью комплексов десятитысячников является высокий уровень механизации и автоматизации производственных процессов. Нагрузка на оператора в среднем — 119 голов, что примерно в 3-4 раза выше, чем при традиционной технологии (А.И. Девяткин, Е.И. Ткаченко, 1985).

Высокая продуктивность животных и производительность труда позволяют некоторым специалистам и ученым сделать вывод, что такие и даже более мощные комплексы промышленного типа имеют большое будущее. Рентабельное выращивание на комплексах-десятитысячниках достигается при интенсивном кормопроизводстве, что предопределяет их строительство в зоне интенсивного земледелия. И в перспективе, из-за ограниченности неосвоенных земель, интенсивный путь развития сельскохозяйственного производства практически единственно возможный.

Таким образом, увеличивать производство говядины можно за счет интенсификации земледелия, кормопроизводства и самой отрасли скотоводства. Научные исследования, подтверждаемые практикой работы передовых хозяйств, свидетельствуют, что интенсивный путь развития скотоводства при производстве говядины более выгодный по сравнению как с традиционной, так и с экстенсивной.

В 1970-1980 гг. проводилась большая работа по переводу производства говядины на интенсивные технологии, обеспечивающие дальнейшее увеличение производства продукции на промышленной основе при значительном сокращении затрат труда и средств (Л.К. Эрнст, 1980; Ю.П. Фомичев. 1984; Л.К. Эрнст, А.В. Шичалин, 1988; B.C. Антонюк и др., 1988). Традиционная система выращивания скота уступает интенсивным методам, позволяющим более эффективно использовать животных, корма, средства производства, рабочую силу (С.Я. Дудин, Г.Л. Рындин, 1964; Ф.Ф. Эйснер, B.C. Ярмак, 1978; И. Черкащенко, А. Делян, 1980; Н. Клейменов, Р. Шамигулов, 1981; С. Кож, 1981; АН. Тестова, 1984; А.К. Заверюха, Г.И. Бельков, 1995).

К факторам, сдерживающим развитие отрасли производства говядины, относят: низкую ее экономическую эффективность, недостаточную отработанность технологии, слабую кормовую и материальную базу (А.И. Девяткин, Е.И. Ткаченко, 1985). Увеличение производства говядины происходит на основе экстенсивного развития отрасли. Низкий уровень кормления, несбалансированность рационов но основным питательным веществам способствуют понижению продуктивности, перерасходу кормов на единицу продукции (А. Брылtв, 1987). Стабилизация, а затем понижение себестоимости продукции возможны только при переходе на интенсивный путь развития, когда отрасль получит достаточное количество кормов высокого качества, надежную в эксплуатации технику, и все это по ценам, обеспечивающим эквивалентный обмен между животноводством и промышленностью (Н.А. Мойса, Е.Е. Рогов, 1984; Н.М. Морозов, 1986).

В заключение отмечаем, что производство говядины не может быть эффективным вне зависимости от природно-экономической зоны и конкретных хозяйственных условий, породы, пола, возраста животных и, главное, от системы интенсивного выращивания молодняка. Поэтому надо использовать такую технологию, которая бы отвечала требованиям не сдерживать природную способность животных к повышению мясной продуктивности, а способствовать этому. Таким требованиям отвечает технология интенсивного выращивания молодняка, которая в настоящее время пока далека от совершенства и требует дальнейшей разработки.

Технология производства говядины в специализированном мясном скотоводстве включает следующие периоды: воспроизводство, подсосное выращивание телят, доращивание и заключительный откорм.

В мясном скотоводстве используют сезонные и круглогодовые отелы. Считается, что сезонные зимне-весенние отелы экономически выгоднее по сравнению с круглогодовыми.

Особое внимание в технологии мясного скотоводства придают случной компании, ежегодному получению приплода от каждой коровы. Полноценное кормление маток, двухкратная выборка коров в охоте и их своевременное осеменение позволяют максимально использовать воспроизводительные качества мясных коров.

На зимнее содержание оставляют только стельных коров, всех холостых маток сдают на мясо.

Для отела коровы переводятся в отдельный станок. После отела корове дают 8-10 л теплой подсоленной воды, затем в течение первого часа следят за тем, чтобы теленок начал сосать корову. Через 14-20 дней после отела корову вместе с теленком переводят в общее стадо. По мере отела формируют гурты по 50-60 коров с телятами и переводят их в коровники, где содержат беспривязно на глубокой подстилке, при свободном выходе на выгул. При подсосном выращивании телят в стойловый период применяют или совместное постоянное содержание коров и телят или подсосный молодняк содержат отдельно с двухтрехразовым подпуском телят к коровам для сосания на 30-40 мин. Подкормку телятам в виде сена и концкормов начинают давать с 2 месячного возраста. Всего за время подсоса телятам скармливают молока 1100-1300 кг, сена 100-104 кг, зеленой массы 1400 и концентратов 126 кг.

В летний период коров и телят постоянно держат на пастбище, где они поедают зеленую массу вместе с матерями. Для подкормки телят сеном и концентратами отгораживают отдельную секцию, в которую они проходят через невысокие отверстия (70-75 см по высоте). Для содержания зимой на глубокой подстилке на каждую корову выделяется 5-7 м2 площади и на телят 1,0-1,5 м2.

Отъем телят проводят в 6-8 месячном возрасте и ставят их на доращивание, затем на заключительный откорм.

Специализированное мясное скотоводство в основном сосредоточено в южных регионах с продолжительным пастбищным периодом. В средней полосе, где преимущественно разводится молочный и молочно-мясной скот, в технологию вносится ряд существенных изменений.

Это, прежде всего широкое использование промышленного скрещивания малопродуктивных молочных коров с быками мясных пород и выращивание молодняка на спаренном подсосе.

Известно, что помеси первого поколения, имеют преимущество в интенсивности роста перед чистопородными сверстниками, а молочная продуктивность молочных коров 2500-3000 кг позволяет обеспечить телят спаренного подсоса достаточным количеством молока. Именно эти условия обеспечивают высокую экономическую эффективность мясного скотоводства в регионах с длительным периодом стойлового содержания.

На ферме мясного скотоводства применяют безотъемно-сдвоенный метод выращивания молодняка. Отелы коров и выращивание подсосных телят проводят в переоборудованном для этих целей помещении. В профилактории из переносных щитов делают два родильных станка и 12 станков для индивидуального содержания подсосных коров.

Телят, преимущественно бычков, полученных от молочных коров, через 3-4 дня после рождения переводят на подсос к корове-кормилице из мясного гурта. Скотники родильного отделения с помощью зоотехника подбирают пары и приучают их к подсосу. При этом стараются подобрать в пару таких телят, у которых разница в возрасте не превышала бы семи дней, а в живой массе не более пяти килограммов.

Первые три-четыре кормления на подсосе проходят под наблюдением телятниц. Когда оба теленка привыкают к подсосу, их вместе с коровой-кормилицей переводят из родильного отделения в профилакторий, где в течение месяца содержат в одном станке. При свободном содержании они пять-шесть раз в день сосут корову, с двухнедельного возраста начинают поедать сено, затем и силос.

Воспитание молодняка на подсосе требует меньших затрат труда по сравнению с ручной выпойкой. Один рабочий свободно обслуживает 12 коров-кормилиц с подсосными телятами до трехмесячного возраста. В возрасте двух месяцев телят переводят в групповые станки на 10-12 голов. Коров-кормилиц содержат отдельно на привязи в соседней секции. Телят выпускают из станка, и они легко находят своих кормилиц. Вначале придерживаются режима, сложившегося при совместном содержании, затем переходят к трехразовому подсосу. Дополнительно к молоку телята в своих станках получают комбикорм, сено, силос в соответствии с нормами.

В трех-четырех месячном возрасте всех бычков кастрируют.

Молодняк, родившийся в первом квартале, к летнему периоду подрастает и пасется вместе с коровами.

Гурты для выпаса формируют из 40 коров-кормилец и 70-80 телят, что для лесных пастбищ вполне достаточно, Первую половину дня молодняк пасется, а затем его подкармливают из кормушек комбикормом и свежей зеленой массой.

На седьмом-восьмом месяце лактации, когда коровы начинают снижать удой, телят отбивают и ставят на интенсивный откорм до 15-16 месячного возраста.

Технология производства говядины по системе «корова-теленок»

Основными организационно-технологическими принципами в мясном скотоводстве должно быть применение оправдавшей себя системы «корова-теленок», заключающейся в следующем: 1) использование с максимальной продолжительностью пастбищного содержания коров с приплодом и ремонтного молодняка; 2) освоение весенних туровых отелов; 3) содержание взрослого скота в зимний период в помещениях облегченного типа; 4) интенсивное доращивание и откорм молодняка на площадках в специализированных подразделениях и хозяйствах.

Наиболее важным и ответственным мероприятием при технологии производства говядины по системе «корова-теленок» является выращивание здоровых и крепких подсосных телят. В Канаде эта система так и называется:I — цикл операция «корова-теленок», II — цикл доращивания и откорма телят после отъема до 18-месячного возраста. Анализ производства говядины, осуществляемый по двум взаимосвязанным производственным циклам, показывает, что на технологическую операцию «корова-теленок» расходуется на 75 % кормов и стоимость прироста живой массы молодняка при этом выше в 1,6 раза, чем во II цикле. Расход кормов на 1 кг прироста живой массы за I цикл составляет 25-30 корм, ед., а во II — 6,5-7,7, т.е. в 3,83 раза меньше. Это обусловлено тем, что в I цикле затраты кормов на прирост живой массы телят относят, кроме кормов, поедаемых не только телятами, но и маточным поголовьем, быками-производителями.

Технологическая операция «корова-теленок» в мясном скотоводстве чувствительна по всем видам затрат, увеличение которых, как правило, не сопровождается соответствующим повышением продуктивности, так как единственной продукцией мясной коровы всегда остается один теленок. В связи с этим эффективность мясного скотоводства, производство говядины в первую очередь зависит от этого производственного цикла. Нерациональное строительство помещений, кормление и содержание взрослых животных приводит к удорожанию теленка, которое нельзя компенсировать последующим, даже самым интенсивным, доращиванием и откормом.

Вместе с этим следует отметить, что и нерациональная экономия на кормление и содержание маточного поголовья также может, проявиться негативными последствиями (снижением делового выхода и продуктивных качеств телят), которые могут быть еще более отрицательными при производстве говядины. Поэтому очень важно, чтобы все условия были оптимальными, чтобы они способствовали использованию биологических ресурсов мясных животных, связанных с воспроизводством и выращиванием молодняка.

Зарубежный и отечественный опыт разведения мясного скота основывается на максимальном использовании природных инстинктов животных, позволяющих экономить материальные, кормовые, трудовые и энергетические затраты. Основные факторы ресурсосберегающей технологической системы «корова-теленок» приведены в таблице 1.

Таблица №1. Основные технологические операции системы «корова-теленок»

| Производственные процессы | Элементы ресурсосберегающей технологии | ||

| сокращение энергозатрат | повышение производительности труда | снижение затрат на материальные ресурсы | |

| Воспроизводство стада: — при естественном осеменение | Исключаются энергозатраты на получение, обработку, хранение спермы, ее транспортировку на пункт осеменения, их отопления и освещение | Выявление, доставка и фиксация коров и телок находящихся в охоте, на пункте осеменения | На строительство и оборудование пунктов осеменения не требуется материальных затрат |

| — при искусственном осеменение | Использование летних пунктов осеменения сводит к минимуму энергозатраты | Устройство расколов, фиксаторов повышает производительность труда обслуживающего персонала в 3-5 раз | Не требуются капитальные пункты искусственного осеменения, достаточно летних пунктов |

| Сезонные (весенние) отелы коров и телок | Экономия энергии на обогрев родильных отделений, телятников и их освещение | Телята выращиваются в молочный (подсосный) период без затрат человеческого труда | Экономия материалов на строительство и оборудование родильных отделений и телятников |

| Содержание скота в летний период: — на культурных огороженных пастбищах | Отсутствие затрат на содержание лошади для пастьбы скота | Не требуются пастухи | Незначительные затраты на огораживание пастбищ |

| — продление пастбищного сезона | Экономиться энергия на освещение помещений, подвозку и раздачу кормов, уборку навоза, его складирование и вывоз на поля | Снижение затрат труда по уходу за скотом в стойловый период содержания | Снижение затрат на эксплуатацию помещений |

| Содержание скота в зимний период: — эффективность стойлового содержания | Нет необходимости ежедневной уборки навоза, его складирование, обогрев и освещение вспомогательных помещений | Исключается работа по расстановке животных и очистке помещений от навоза | Для содержания скота используются помещения легкого типа, стоимость которых в 10 раз меньше капитальных |

| — организация самокормления скота из самокурмушек | Уменьшаются энергозатраты в 5-10 раз на подвозку и раздачу грубых, сочных и концентрированных кормов | Сокращение энергозатрат и труда на ежедневную подвозку и раздачу кормов | Уменьшаются затраты на строительство кормушек и использование кормораздатчиков |

| — создание зимних пастбищ* | Исключаются затраты на организацию подвоза, раздачи корма | Повышается производительность труда скотников в 3-5 раз | Отсутствуют затраты на оборудование при стойловом содержании и использование кормораздатчиков |

| * Зимние пастбища создаются в условиях малоснежной зимы (Юго-восток России) |

Подсосный метод выращивания телят — это важнейший прием мясного скотоводства, взятый на вооружение у самой природы. Он основан на использован одного из инстинктов животного мира — инстинкта материнства. Благодаря ему из технологии выращивания исключаются многие дорогостоящие и трудоемкие операции, такие как уход и кормление телят. При подсосном выращивании молоко матери попадает в организм теленка нормальной температуры, чистое, небольшими порциями, смешанное со слюной, которая не позволяет молоку створаживаться в большие и плотные куски, которые имеют место при ручной выпойки и вызывают расстройство органов пищеварения, приводящие иногда к гибели телят. Прием материнского молока повышает усвояемость корма, способствует росту телят, увеличению их резистентности к негативным факторам окружающей среды, исключению желудочно-кишечных заболеваний.

При нормальных условиях телята к отъему достигают высокой живой массы 200-250 кг, а при последующем доращивании и откорме к 15-18-месячному возрасту — 450-600 кг. Говядина от таких животных характеризуется высоким пищевым качеством.

С интенсификацией мясного скотоводства многие специалисты и ученые полагают, что отъемная масса молодняка резко возрастает и составит 450-500 кг к 8-10-месячному возрасту. Такой живой массы можно достичь лишь при следующих условиях — это высокой молочной продуктивности мясных коров и интенсивного роста живой массы у подсосного молодняка. Выполнение этих условий позволит иметь в мясном скотоводстве только одну технологическую операцию, которую предусматривает перспективная система производства говядины «корова-теленок».

В настоящее время молочность мясных коров не настолько высока, чтобы при выращивании телят обходиться без подкормки молодняка в подсосный период концентратами и высококачественными грубыми и сочными кормами.

Следующим немаловажным фактором является организация сезонных отелов в мясном скотоводстве. Их следует проводить в марте-апреле и первой половине мая, что позволяет отказаться от сооружения родильных отделений и помещений для телят. При этом лактация коров и подсосный период выращивания телят, родившихся весной, проходит в благоприятных пастбищных условиях, что положительно сказывается на количестве и качестве молока коров, они быстрее восстанавливаются после отела, своевременно приходят в охоту, у них повышается оплодотворяемость, а подсосные телята, получая большое количество молока, моцион, свежий воздух, солнечное тепло, молодую траву — все это способствует их активному росту и развитию, а для коров — укреплению здоровья и продолжительность продуктивного использования. Важным технологическим звеном системы «корова-теленок» является организация высоко эффективного воспроизводства стада, позволяющая получать от каждой коровы одного теленка в год. Для получения сезонных отелов случка коров должна быть проведена в течение 40-50 дней (июнь-июль).

Организация сезонных отелов (весенних) в мясном скотоводстве дает возможность использовать низкозатратную технологию содержания коров в стойловый зимний период. Взрослых мясных коров, если они не имеют телят, нет нужды содержать зимой в капитальных помещениях. Для них вполне и достаточно иметь облегченные помещения или трехстенные навесы на глубокой несменяемой подстилке. При этом животные специализированных мясных пород, в силу биологических особенностей, могут накапливать к началу зимы защитный слой подкожного сала и обрастают густым волосяным покровом (до 10 см длиной), что предохраняет организм от переохлаждения.

Кормление коров мясных пород в зимний период организуют на кормо-выгульных дворах из самокормушек для силоса, сена, соломы (ее они должны получать вволю). Концентраты следует задавать коровам лишь в том случае, если они к началу отела не сохранили среднюю упитанность.

В летний период коров вместе с телятами содержат на естественных, посевных, культурных пастбищах, которые должны удовлетворять потребность коров в зеленом корме. В этот период коровам, как правило, концентратов не задают. Телятам же организуют концентратную подкормку в специальных подкормочных.

Все это позволяет использовать высокопродуктивную технологию производства говядины по системе «корова-теленок» и, видимо, за ней будущее. Она позволит исключить второй цикл выращивания молодняка после отъема до 15-18-месячного возраста.

Технология доращивания, откорма и нагула молодняка (мясное скотоводство)

Последующие доращивание и откорм молодняка в мясном скотоводстве осуществляются по сходной технологии, применяемой в молочном скотоводстве. В соответствии с общими закономерностями интенсификации откормочных операций может проводиться как в хозяйствах с законченным циклом производства говядины, так и в специализированных откормочных предприятиях различного типа и форм собственности.

В степных и сухостепных районах Северного Кавказа, Поволжья, Южного Урала, Сибири и Дальнего Востока и некоторых других районов не все хозяйства имеют возможности производить говядину с использованием интенсивного доращивания и откорма. Хозяйства этих регионов имеют площади естественных пастбищ, использование которых для нагула является дополнительным источником получения дешевой говядины. При наличии достаточных площадей пастбищ целесообразно сочетать интенсивные формы производства говядины по так называемой системе нагула с откормом. Суть этой системы заключается в трех этапах ее проведения.

I. Умеренное доращивание молодняка от отъема до 12-13-месячного возрасте в течение 5-6 месяцев. Уровень кормления в этот период рассчитывают на средний суточный прирост 600-650 г, что обеспечивает получение к концу периода животных живой массой 280-300 кг. Расход кормов за время зимнего доращивания должен быть не менее 1000-1100 корм, ед., из них концентрированных кормов — 20-25 %, грубых — 35-40 %, сочных — 35-45 %. Содержать молодняк следует в помещениях легкого типа полурамной или арочной конструкции на 200-500 скотомест группами по 50-100 голов. Для отдыха животных предусмотрены боксы или глубокая несменяемая подстилка. Кормление осуществляют преимущественно в помещении, а с наступлением оттепелей — на выгульно-кормовых дворах. Грубые корма можно скармливать из самокормушек на выгульных дворах.

II. С наступлением пастбищного сезона (апрель-май) перезимовавший молодняк в возрасте 12-13 месяцев живой массой 280-300 кг формируют в гурты по 200-250 голов, взвешивают и отправляют на летние (отгонные) участки. Пастьбу осуществляют из расчета 10-12 часов в сутки с 2-3 перерывами для отдыха.

Выпасать молодняк нужно широким фронтом, поить 2-3 раза. Потребность в воде в летнее время составляет 12-16 литров на 100 кг живой массы, а в знойные дни — на 15-20 % больше.

С наступлением жарких дней животных пасут в раннее утреннее время — с 4до 10-11 часов и вечернее — с 16 до 22 часов. Период ночного отдыха можно сочетать с ночной пастьбой. Во время дневного отдыха животные должны находиться в местах тырловки у водоемов или в огороженных загонах с обязательным доступом к воде. Дневная норма расхода воды 40-50 литров. В местах тырловок, которые выделяют из расчета 20-30 м2 на животное , или в загонах (15 м2) желательно иметь теневые навесы из расчета 2,5-3 м2 на каждое животное, а также кормушки для подкормки зеленой массой, концентрированными кормами. В это время, особенно когда пастбища выгорают, следует организовывать подкормку зеленой массой и концентратами. Обычно это однолетние травы (горох — овес — ячмень — вика), кукуруза, подсолнечник, суданская трава или многолетние культуры зеленого конвейера. Средний суточный прирост в период нагула должен быть не менее 600 г. живая масса в конце периода — 360-370 кг.

Продолжительность нагула 3-4 месяца и зависит от состояния травостоя пастбищ, которые выделяются из расчета 2,5-3 га на 1 животное. Общее количество корма за период нагула должно составлять не менее 600-800 корм, ед., причем пастбищная трава — 55-60 %, зеленая подкормка — 10-15, концентрированные корма — 25-30 %.

При нагуле из технологического цикла полностью исключаются затраты почти всех видов энергии (только энергия лошади пастуха), снимается проблема загрязнения окружающей среды. Вместе с этим нагул способствует сохранению плодородия почвы, ее растительного покрова. Связано это не только с тем, что при нагуле животные равномерно разносят по пастбищам органические удобрения, при пастьбе они стряхивают с растений созревшие семена и копытами втаптывают их в почву, выполняя таким образом роль своеобразного «биологического» комбайна и сеялки.

III. На интенсивный откорм молодняк поступает на комплексы или откормочные площадки, в спецхозы или на фермы по откорму скота, здесь животные содержатся на рационах, обеспечивающих среднесуточные приросты 900-1000 г. Продолжительность заключительного откорма 4-5 месяцев. Конечная живая масса — 460-470 кг. Затраты корма 900-1000 корм. ед. В структуре рациона должно быть (по питательности): сочных кормов — 25-30 %, грубых — 10-15 и концентрированных кормов — 55-60 %. Общий расход кормов за период нагула и откорма — не менее 3500-3700 корм. ед.

Источник