Органическая часть почвы

Каждая почва состоит из органических, минеральных и органо-минеральных комплексных соединений.

Органическое вещество почвы — совокупность всех органических веществ, находящихся в форме гумуса и остатков животных и растений. Органические соединения почвы формируются в результате жизнедеятельности растений, животных и микроорганизмов. Преобладающее значение среди органических остатков имеют остатки зеленых растений, особенно высших. Все живые организмы на Земле взаимосвязаны в сложные биоценозы, которые в свою очередь являются компонентом биогеоценоза – сообщество живых организмов в определенных условиях среды или на определенном месте обитания.

Почвенный гумус (лат. humus «земля, почва») — основное органическое вещество почвы, содержащее питательные вещества, необходимые высшим растениям. Гумус составляет 85—90 % органического вещества почвы и является важным критерием при оценке её плодородности.

Гумус составляют индивидуальные (в том числе специфические) органические соединения, продукты их взаимодействия, а также органические соединения, находящиеся в форме органо-минеральных образований.

Гумус является продуктом жизнедеятельности почвенных организмов, прежде всего дождевых червей На роль дождевых червей в образовании гумуса указал в 1881 г. Чарльз Дарвин. Это в начале XX века показал Д. Н. Прянишников. Разложением гумуса для растений занимаются симбиотические микроорганизмы. Растения не могут непосредственно усваивать гуминовые вещества.

В составе органических веществ (из которых формируется гумус): азотистые вещества (белки), углеводы, лигнин, жиры, дубильные вещества, зольные вещества.

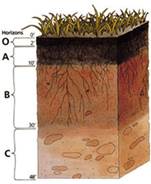

Рис. Разрез почвы. Черным цветом обозначен гумусовый слой.

По отношению к различным растворителям выделяют компоненты гумуса:

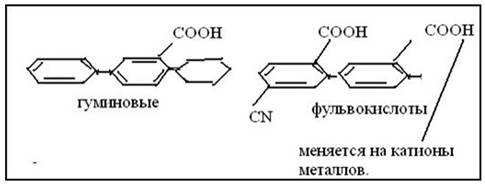

1. Фульвокислоты – высокомолекулярные соединения ароматического ряда.

Они хорошо растворяются в воде или в слабых растворах кислот и легко вымываются почвенными водами. Имеют буровато-желтый цвет.

2. Гуминовые кислоты не растворимы в воде, но растворяются в щелочах. Имеют бурый цвет с переходом до черного. В их составе характерно повышенное содержание углерода и азота.

3. Гумин – не растворяется ни в одном растворителе. Неизвлекаемые растворителями гумусовые соединения частично представлены гуминовыми кислотами, прочно связанными с высокодисперсными гипергенными минералами.

Гумус влияет на:

1. Наличие азота в почвах (60% азота из гумуса, которые получают растения).

2. Содержание других зольных элементов (S, P, K).

3. Емкость поглощения – прямопропорционально (Чем ↑ гумуса, тем ↑ Ёмкость поглощения).

4. Кислотность почв (РН). Лесные почвы обладают кислой реакцией по сравнению с травянистыми сообществами.

5. Структура почв: чем больше гумуса, тем лучше структура, так как гумус является “цементом”.

6. Направленность процессов почвообразования, где гуминовые кислоты – там аккумулятивный тип. Где фульвокислоты – там элювиальный.

7. Тепловые свойства почв. Чем ↑ гумуса, тем почва лучше, быстрее и глубже прогревается.

Источник

Состав почвы

Почва – это сложная динамическая система. Она состоит из минеральных и органических веществ. Минеральные компоненты поступают в почву, в первую очередь, из материнской породы , на которой она образовалась. Органические вещества появляются и развиваются благодаря живым организмам, населяющим почвенный покров. Взаимодействие минералов и органики создает сложный комплекс разных соединений.

В этом разделе мы расскажем, из чего состоит почва. Вы узнаете о ее фазах и их особенностях. Также вы прочитаете о минеральном и органическом составах покрова, их соотношении и характеристиках.

Фазы почвы

Прежде всего мы поговорим о фазах почвы.

Выделяют четыре основных части:

Все они взаимосвязаны и активно влияют друг на друга.

К твердой фазе относятся органические и минеральные вещества. Это частицы разного размера и формы, которые неплотно примыкают друг к другу (глыбы, обломочные породы, глина, песок, пыль и другие). Тем не менее, они создают твердый почвенный каркас, на котором размещаются другие части. Эта фаза определяет петрографический (гранулометрический) состав, структуру, сложение и пористость почвенного покрова.

Сама по себе тве р дая часть является малодинамичной системой. Она же самая объемная – занимает 45-60% покрова. С ней связаны многие физические, физико-химические и химические свойства материала.

Подробнее об этом читайте на нашей странице Твердая фаза почвы.

Жидкая часть – это вода и растворенные в ней соли. Данная фаза формируется из атмосферных осадков, грунтовых вод, конденсации водяных паров. Она составляет около 25% от всего объема почвенного покрова.

Эта фаза считается самой динамичной. Именно из нее растения усваивают питательные вещества. Ведь без достаточного количества влаги нормальное развитие флоры и почвенных микроорганизмов невозможно. Кроме того, жидкая фаза участвует в таких процессах как гумификация и минерализация органических остатков, выветривание, перемещение веществ внутри покрова и формирование почвенного профиля.

Вода является и терморегулирующим фактором. Она определяет расход тепла из почвы и растений вследствие испарения и транспирации. С влажностью покрова тесно связаны его физико-механические свойства (твердость , крошение, липкость и другие). Стоит отметить, что передвижение влаги в почве и по ее поверхности также влияет и на отрицательно сказывающиеся на плодородии процессы. Среди них эрозия и вынос из верхних слоев питательных элементов.

Подробнее об этом читайте на нашей странице Жидкая фаза почвы.

Газообразная часть – это почвенный воздух. Он занимает все поры в почве, не занятые водой.

Эта фаза, как и жидкая, является динамической. Она покрывает 20-25% от общего объема почвы. В отличие от атмосферного воздуха, почвенный беден на кислород. В нем много углекислот. Это объясняется деятельностью микроорганизмов и растений: чем их больше в почве, тем больше кислорода они потребляют и углекислого газа выделяют.

Также в составе почвенного воздуха постоянно присутствуют нелетучие органические соединения (углеводороды жирного и ароматического рядов, сложные альдегиды, спирты и другие). Они , пусть и в небольшом количестве, тоже образуются в процессе жизнедеятельности почвенных микроорганизмов. Эти вещества поглощаются корнями, способствуя росту растений и повышению их жизнедеятельности.

Подробнее об этом читайте на нашей странице Газообразная фаза почвы.

Все фазы взаимодействуют друг с другом, активно переходят из одной в другую. Это возможно благодаря деятельности живых организмов. Они являются четвертой, живой фазой почвенного покрова. К ней относятся растения, грибы, бактерии, простейшие, мелкие животные. Высокая активность этих организмов доказывает, что все естественные процессы, которые происходят в почве, прямо или косвенно являются биохимическими по своей природе.

Подробнее об этом читайте на нашей странице Живая фаза почвы.

Примерное соотношение всех фаз почвы показано на диаграмме ниже.

Следующее, о чем мы поговорим, – это химический состав почвенного покрова. Он представлен минеральными и органическими веществами. Они сконцентрированы в твердой и жидкой фазах. В синтезе химических соединений принимают активное участие живые организмы.

Минеральный состав почвы

Минеральные вещества составляют 80-90% от общего объема покрова. Они поступают в почву двумя путями – из материнской породы и при полном разложении живых организмов. Из горной по р оды в почву попадают первичные минералы. Они имеют кристаллическое строение и практически не усваиваются растениями. Вторичные минералы аморфные, способны набухать и задерживать воду. Именно они являются источником питательных элементов почвы.

В составе почвы содержатся практически все известные химические элементы. Процентное содержание основных вы найдете в таблице ниже (средние значения).

| Основные химические элементы почвы | Процентное содержание (от общего числа всех химических элементов) |

| Кислород (O) | 49% |

| Кремний (Si) | 33% |

| Алюминий (Al) | 7,13% |

| Железо (Fe) | 3,8% |

| Углерод (C) | 2% |

| Кальций (Ca) | 1,37% |

| Калий (K) | 1,36% |

| Натрий (Na) | 0,63% |

| Магний (Mg) | 0,6% |

Кроме того, около 1-3% составляют фосфор, марганец, хлор, азот, сера и микроэлементы (кобальт, фтор, йод, медь, цинк, молибден). Все элементы входят в состав оксидов, гидроксидов, растворимых и нерастворимых солей. Для роста и развития флоры наибольшее значение имеют калий, фосфор, азот, в меньшей мере – кальций и магний. Но в небольших количествах растениям требуются и другие элементы.

Первоисточником всех минералов в почве являются магматические породы. Они составляют 95% от общей толщи литосферы. На долю осадочных пород приходятся оставшиеся 5%. Метаморфические же причисляются к тем материалам , из которых они образовались. Поэтому здесь они в расчет не принимаются.

Подробно о влиянии горных пород на почву и процессы формирования почвенного покрова вы сможете узнать в нашей статье Почвообразующая порода как фактор почвообразования.

Химический состав почв находится в состоянии постоянного изменения. Это связано с непрерывностью процессов выветривания и почвообразования.

Органический состав почвы

Органические вещества составляют от 1-2% до 10-15% почвы. Они образуются при частичном разложении растений, животных и микроорганизмов. В состав почвы входят белки, углеводы, смолы, воски, лигнин, липиды и продукты их распада (спирты, аминокислоты, пептиды, моносахариды). Эти вещества составляют около 10% от всей органики, являются источником минералов и питательной средой для почвенной фауны, бактерий, грибов.

Скорость разложения растительных остатков зависит от содержащихся в них веществ. Так, древесина и хвоя содержат много лигнина, смол и дубильных веществ, но мало белков. Их разложение идет медленно. Остатки же бобовых трав, богатые белками, разлагаются быстро.

Основную часть почвенной органики (80-90%) составляют гуминовые вещества. Они и определяют плодородие грунта.

В группу входят:

- Гуминовые кислоты

Это вещества темного цвета. Они образуют нерастворимые соли с железом и алюминием. Гуминовые кислоты способны поглощать и задерживать в верхних слоях почвы воду и питательные элементы , затем постепенно их высвобождать. Они участвуют в превращении химических соединений в доступную для растений форму. Эти кислоты играют главную роль в формировании структуры почвы и ее плодородия. - Фульвокислоты

Это растворимые вещества желтого цвета. Они быстро вымываются в нижние горизонты, плохо задерживают влагу и минералы, подкисляют почву. - Гумины

Это инертные вещества, связывающие минералы. Они не участвуют в почвообразовании.

Помимо соединений, органические остатки всегда содержат некоторый объем зольных элементов. Их количество и состав варьируются в зависимости от вида организмов и условий среды их обитания. В состав золы входят калий, кальций, магний, кремний, фосфор, сера, железо и многие другие элементы, содержащиеся в незначительных количествах. Очень низкая зольность характерна для древесины. Большое количество зольных элементов содержат остатки травянистой растительности.

Знание минерального и органического состава почвы и ее фаз помогает лучше разобраться в свойствах материала, его применении. Отсюда также становится понятно, какими способами можно улучшить плодородие почвенного покрова. Об этом мы у же писали в нашей статье Плодородность почвы: как ее сохранить и повысить. Возможно вам также будет полезна наша статья о кислотности почв. В ней подробно рассказано, как можно регулировать такой показатель как кислотность почвенного покрова, делать почву более кислой или щелочной.

Источник

Научная электронная библиотека

10. Органическая часть почвы

В процессе почвообразования возникает симбиоз растений и почвенных условий, в более узком смысле – растений и гумуса. Органическое вещество и процессы его трансформации играют основную роль в почвообразовании, фактически формируют плодородие.

В почву поступают органические остатки отмерших растений, продукты их микробиологической трансформации, останки животных. Отмершая почвенная фауна привносит 100–200 кг/га в год, в агроэкосистемах после зерновых – 2–3 т/га, после многолетних трав – 7–9 т. В тундре образуется 1–2 т/га сухого органического вещества, в тропиках – 30–35.

Категории органических веществ

1. Органические остатки – остатки, не потерявшие черты анатомического строения. На долю неразложившихся остатков приходится 5–19 % от общего содержания органических соединений в почве.

2. Неспецифические органические соединения. Это вещества не почвенного происхождения, имеющие фито- , зоо- и микробоценотическую природу и поступающие в процессе почвообразования в виде отмирающей биомассы и продуктов жизнедеятельности организмов. Они синтезируются живыми организмами и поступают в почву после их отмирания.

3. Гумус, специфические органические соединения – основная часть органических соединений, присущая только почвам. Содержание гумуса в почве колеблется от 1 до 10 %.

Гумус – смесь различных по составу и свойствам высокомолекулярных соединений, объединенных общностью происхождения, некоторыми свойствами и чертами строения, продукт длительной трансформации органических остатков, обеспечивает плодородие почв. Его впервые выделил из торфа и описал немецкий химик Ф. Ахард в 1786 г.

Гумус содержит основные запасы питательных элементов для растений и микроорганизмов, в его состав входят многие физиологически активные вещества: ферменты, антибиотики, гуминовые кислоты. Он служит источником углерода и энергии для почвенных микроорганизмов, способствует формированию оптимальных водного, воздушного, теплового режимов, обеспечивает устойчивость почв к поллютантам. Лечебные грязи представляют собой комплекс гумусовых соединений.

С. А. Вильде (цит. по О. С. Безугловой, 2009) писал: «Гумус… это душа почвы. Продукт и источник жизни. Посредник опавших листьев и соли земли. Часть круговорота природы. Река, которая впадает в себя же; река жизни, передающая энергию из почвы в растения, а затем в животных и обратно в почву».

«Humus» по латыни – «земля», почва. «Латинское название человека «homo» происходит от слова гумус, субстанции жизни на земле», – писал Даниель Хилель (1998). Не случайно Humus ассоциируется с Нomo Sapiens.

В статьях, включенных в «Энциклопедию» Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона (1890–1907), говорится о гумусе или перегное. Авторы выделяют «безразличный гумус» (ульмин и гумин по Мульдеру) и кислоты, из которых одни растворимы в щелочах – перегнойные (ульминовая и гуминовая), а другие растворимы в воде – креоновая (ключевая) и апокреоновая (осадочно-ключевая). Отдельно описан «индиферентный гумус» – нерастворимый в щелочах.

Ссылаясь на Труды Почвенной комиссии, изданные в 1890 году, авторы «Энциклопедии» включили разделение гумуса на фракции. Свободные органические кислоты, названные ими «кислый гумус», можно воспринимать как ныне выделяемую первую фракцию в фракционно-групповом составе гумуса. Нерастворимое в водном растворе соляных и серных кислот, образующее с известью соединение названо «сладкий гумус» или «перегнойно-кислая известь», возможно, это прообраз гуматов кальция.

С. Н. Чуков считает, что на долю гумуса приходится около 50 % органического углерода: «Хотя гумусовые вещества в количественном отношении составляют немного более половины органического углерода в почвах и наземных водах, их роль в функционировании экосистем неизмеримо превышает их количественную долю» (2004, с. 127).

В состав гумуса включают гуминовые кислоты, фульвокислоты (их объединяют под общим названием «гумусовые кислоты») и гумин. Структурные элементы гумусовых кислот: углеводы 20–30 %, аминокислоты 5-10, ароматические соединения – от 3–5 до 25–30.

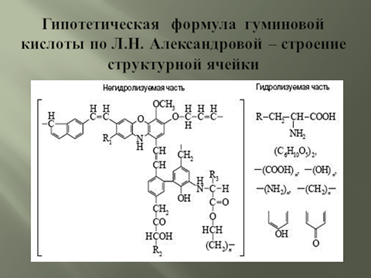

Гуминовые кислоты (ГК). Это специфические природные высокомолекулярные соединения, которые образуются при трансформации растительных остатков вне живых организмов под действием фауны, микроорганизмов, абиотических факторов (рис. 36).

Элементный состав молекулы ГК: углерод – 46–61 % по массе, кислорода – 33–38, азота и водорода – по 3–6, также в его состав входят фосфор и сера.

Рис. 36. Структурная формула гуминовой кислоты

Среднее содержание углерода составляет 55–61 % в ГК черноземов, 49–58 % – в ГК сероземов, 46–53 % – в ГК дерново-подзолистых почв, в ФК этих типов почв – 36–44 % (Орлов, Гришина, 1981).

Химическая и биологическая активность ГК обусловлена содержанием двойных углерод-углеродных связей, хиноидных, фенольных, карбоксильных, спиртовых, альдегидных, аминогрупп.

ГК практически нерастворимы в воде, только в щелочах. Они активно связывают практически все тяжелые металлы, препятствуют их миграции (ЕКО 400–500 мг-экв/100 г). ГК адсорбируют и химически связывают пестициды и другие органические соединения. ГК способствуют формированию водопрочной структуры, повышают ЕКО, буферность, создают долговременные запасы питательных элементов, микроэлементов.

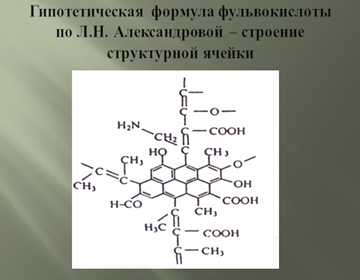

Фульвокислоты (ФК). Преобладают в почвах с рН меньше 7, ЕКО составляет 600–800 мг-экв/100 г. Это наиболее растворимая часть гумуса, более подвижная, обогащена алифатической частью и функциональными группами (рис. 37).

Рис. 37. Структурная формула фульвокислоты

Природа обусловливает различия в свойствах гуминовых и фульвокислот. Ранее нами было показано, что в молекулах гуминовых кислот не только больше ароматических компонентов, но они и представлены в основном четырехзамещенными бензольными ядрами. В молекулах фульвокислот арильных компонентов меньше, и основной компонент ароматической части – фенол, иначе, карболовая кислота. Преобладает разветвление алкильных ветвей в молекулах фульвокислот по сравнению с гуминовыми кислотами, ФК отличает и большая насыщенность кислородом как арильных, так и алкильных компонентов (Околелова и др., 1987, 1992).

Гумин – неэкстрагируемая часть гумуса, не извлекается из почв щелочными растворами даже при нагревании. Наиболее прочно связан с минеральной частью, глинистыми минералами.

Состав гумуса можно представить в виде формулы:

ГУМУС= ГК + ФК + гумин

Фракционно-групповой состав гумуса – распределение групп гумусовых кислот по формам связи. Фракции различаются с химической точки зрения по отношению к растворителям, и по роли в почвообразовании.

1. ГК и ФК свободные или связанные с полуторными окислами, наиболее мобильная и растворимая часть.

2. ГК и ФК, связанные с кальцием (гуматы и фульваты кальция). Фракция играет значительную роль в плодородии почв, закреплении Са, обеспечении растений азотом, фосфором, калием, малорастворима, менее мобильна, чем первая фракция.

3. ГК и ФК, связаннные с минеральной частью. Эта фракция играет основную роль в формировании запасов гумуса.

Запасы гумуса – величина, которая характеризует содержание гумуса в генетическом горизонте или любом слое почвы в расчете на определенную площадь.

Запасы гумуса определяют по формуле:

где З – запас гумуса, т/га; С – содержание гумуса, %; h – мощность, см; d – плотность г/смз.

Запасы гумуса в 0–20 см слое чернозема типичного составляют 224 т/га, чернозема обыкновенного – 137, темно-каштановой почвы – 99.

Процессы преобразования и накопления органического вещества в почвах

В почвах одновременно протекают два взаимно противоположных процесса – образование новых органических соединений, синтез гумуса, и разложение органических соединений до неорганических составляющих — минерализация.

Гумификация – глобальный процесс. Гумус образуется из обломков макромолекул или их мономеров, которые попадают в почву благодаря ее биоте. Это сахара, аминокислоты, лигнин, белки и другие химические соединения, а также корневые выделения живых растений.

Минерализация. В процессе минерализации сложные органические вещества при участии микроорганизмов превращаются в простые – воду, СО2, соли в виде ионов. Минерализация – источник поступления в почвы доступных растениям элементов – биофилов в концентрациях, близких к их потребностям. Продукты минерализации попадают в почвенный раствор и становятся элементами питания – вновь включаются в биологический круговорот, 80–90 % органических остатков участвуют в этом процессе.

Если интенсивность разложения растительных остатков слабее, чем их поступление, то в верхней части почвы образуются органогенные горизонты: лесная подстилка (Ао), степной войлок (Ао), торфяник (Ат).

Экологические функции гумуса

Аккумулятивная функция. Она заключается в накоплении элементов питания и энергии для биоты.

В гумусе сосредоточено 90–99 % всего азота, больше половины фосфора и серы, кальций, магний, железо и практически все необходимые микроорганизмам микроэлементы. Для азота связывание в органическое соединение – единственный путь предотвращения его потерь из почвенного профиля за счет растворения и выноса в грунтовые воды (Безуглова, 2009). В процессе минерализации гумуса постепенно высвобождаются элементы питания, они поступают в почвенный раствор уже в доступной для растений форме.

Транспортная функция. Гумус с катионами и другими органическими веществами может образовывать устойчивые, но растворимые и способные к геохимическим миграциям соединения. В форме комплексных органо-минеральных соединений в основном с ФК активно мигрирует большинство микроэлементов, железо, значительная часть соединений фосфора и серы.

Значение реакций взаимодействия гуминовых веществ с минеральными компонентами О. С. Безуглова (2009) характеризует следующими положениями:

– под влияние гуминовых веществ преобразуются минералы почвообразующей породы;

– гуминовые вещества способствуют растворению многих минеральных соединений;

– гуминовые вещества образуют пленки на поверхности почвенных частиц, а также труднорастворимые соединения с рядом элементов, ингибируя тем самым процесс выветривания;

– органические вещества влияют на окислительное состояние минеральных соединений, так как участвуют в окислительно-восстановительных взаимодействиях;

– органо-минеральные взаимодействия способствуют агрегированию почвы.

Регуляторная. Гумус участвует в регулировании практически всех почвенных свойств. Регуляторная функция включает:

– формирование почвенной структуры и водно-физических свойств;

– установление равновесий в реакциях ионного обмена, кислотно-основных окислительно-востановительных процессов;

– оптимизация условий минерального питания за счет влияния гумусовых веществ на растворимость минеральных компонентов и доступность живым организмам;

–поддержание теплового режима;

– регулирование процессов внутрипочвенной дифференциации химического состава.

Протекторная. Гумус защищает или сохраняют почвенную биоту, растительный покров от неблагоприятных экстремальных ситуаций. Богатые гумусом почвы более устойчивы к эрозии, дольше сохраняют свойства при орошении даже минерализованными водами, выдерживают большие техногенные нагрузки. При равных условиях токсичное действие тяжелых металлов (ТМ) в плодородных почвах сказывается на растения в меньшей степени, чем в малогумусных почвах, за счет высокой поглотительной способности более плодородных почв.

Гумус прочно связывает радионуклиды, детергенты, пестициды. Трансформация самих гумусовых соединений со временем сопровождается разрушением некоторых токсичных органических соединений или превращением их в неактивные (нетоксичные).

Физиологическая. Различные ГК и их соли стимулируют прорастание семян, активизируют дыхание растений, повышают продуктивность животных. Гумусовые препараты сдерживают развитие злокачественных опухолей, повышают устойчивость организмов к воспалительным процессам.

Гуминовые вещества в медицине (Безуглова, 2009). Бальнеологические свойства обусловлены наличием микроэлементов, физиологически активных веществ. Лечебный эффект объясняется тем, что одновременно идет воздействие физических (активная удельная поверхность, термические свойства), механических, химических (основные элементы, гумус, гормоны), биологических (бактерии, грибы, антибиотики) компонентов.

Для лечения различных воспалений торфот (его делают на основе гумуса) применяют более чем в 30 странах. Торф, пеллоиды, грязи используют на курортах Чехии, Болгарии, Украины. Известно более 600 препаратов в форме торфов и торфяных аппликаций. Их применяют для лечения сосудистых облитераций, ревматических заболеваний, хронических инфекционных полиартритов, болезни Бехтерева, гинекологических заболеваний и желчных путей, воспалений послеоперационных и посттравматических, предстательной железы, парадонтозах.

Неспецифические органические соединения почв

Углеводы. Их доля в почве от 5–7 до 25–30 % от Собш. С растениями в почву поступает 2–14 т углеводов за год. Есть все классы – моно-, ди-, олиго-, полиуглеводы, последние более устойчивы. Легко окисляются. Основные представители: целлюлоза (ее больше всего, в древесине – 50–60, а в травах около 30 %), хитин, крахмал (табл. 9).

Источник

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)