Органические токсиканты чем опасен почвы

Submission Preview

Ф едеральное Г осударственное Б юджетное У чреждение

К расноярский Р еферентный Ц ентр Р оссельхознадзора

г. Красноярск , ул. Марковского, д. 45, О фис: 5-02

М ногоканальный т елефон.: (391) 227-20-10

И спытательная лаборатория: (391) 266-90-72 , +7 9135143957

Чем опасны органические удобрения?

Весенне-летний период является временем активной деятельности на приусадебных участках. Дачники, огородники и садоводы приобретают органические удобрения для внесения их в почву на своих участках. Реализуемые с автомашин на обочинах дорог удобрения животного происхождения (навоз, перегной) без ветеринарных свидетельств, подтверждающих их безопасность в ветеринарном отношении и эпизоотическое благополучие места выхода, являются источником повышенной опасности, так как необеззараженные удобрения могут служить резервуаром для инфекционных и инвазионных болезней

Навоз — важнейшее органическое удобрение. В его составе находятся все основные питательные вещества, необходимые растениям, это важный источник элементов питания растений, его использование имеет большое значение для регулирования круговорота веществ в земледелии, сохранения и повышения содержания гумуса в почвах.

Многочисленные опыты научно-исследовательских учреждений и практика передовых хозяйств показывают, что повышение урожайности сельскохозяйственных культур, зависит от количества и качества применяемого навоза, правильного его хранения и использования.

Навоз повышает урожай сельскохозяйственных культур не только в год внесения, но и оказывает значительное последействие.

Чем опасен навоз? В первую очередь тем, что он может легко погубить растения — «сжечь» их. Осторожно нужно использовать неперепревший навоз. В противном случае вреда будет больше, чем пользы.

На нем очень хорошо растут сорняки. Дело в том, что травоядные животные питаются травой, проглатывая ее вместе с семенами. Последние, путешествуя к выходу по кишечному тракту, подвергаются обработке желудочным соком, который растворяет оболочки. Таким образом, зародыш семени, оказавшийся на земле в благодатном окружении, уже не закован в «панцирь» и, не теряя времени, трогается в бурный рост.

Так же навоз характеризуются интенсивным загрязнением биогенными и органическими веществами условно патогенной микрофлорой, и яйцами гельминтов, имеющих длительные сроки выживаемости (от 20 до 475 дней), кислой средой pH5-6. Прежде чем свежий навоз превратится в удобрение он должен пройти длительное естественное микробиологическое обезвреживание. Свежий навоз способен вызывать эрозию и деградацию почвы, загрязнение подземных вод, загрязнение и «цветение» близлежащих водоемов, загрязнение атмосферы выбросами сероводорода, аммиака. В навозе содержится аммиак, минеральный азот, «сжигающий» растения. Свежий навоз беден кальцием, способен повышать кислотность почв. Кстати, именно навоз, которым вы удобряете овощи, — это и есть те самые превышенные по нормам нитраты!

Органические удобрения на основе отходов животноводства нормируются по показателям качества. Применяемое, при возделывании сельскохозяйственной продукции, удобрение должно быть проверено на соответствие техническим условиям (ГОСТ 53117-2008), в частности по токсикологическим, ветеринарно-санитарным, гигиеническим характеристикам.

К тому же использование органики должно быть рациональным, с точки зрения экологической безопасности, в частности необходимо контролировать содержание нитратного азота в удобрении с целью исключения избыточного поступления нитратов. Бесконтрольное применение органических удобрений может привести к накоплению нитратов в продукции, что в свою очередь может негативно отразиться на здоровье человека — являясь безвредными для растений, они имеют повышенную токсичность для живого организма.

Согласно требованиям ГОСТ Р 53117-2008 по степени биологического загрязнения удобрения должны относится к категории «чистая почва». В удобрениях должны отсутствовать патогенные бактерии, жизнеспособные личинки и яйца гельминтов, куколки и личинки мух, цисты кишечных простейших.

По токсикологическим (содержание токсичных примесей тяжелых металлов, мышьяка, бенз(а)пирена, ПХБ) и радиологическим характеристикам удобрения также должны соответствовать требованиям норм, установленных нормативными документами.

В связи с вышеуказанными обстоятельствами, очень важно контролировать используемое органическое удобрение и разумно его применять.

Как мы видим — навоз, одно из самых популярных удобрений, не всегда безопасен. Навоз-это удобрение — животного происхождения, поэтому его перевозка и реализация допускаются только при наличии ветеринарных сопроводительных документов, выданных в установленном порядке органами государственной ветеринарной службы. Ветеринарное свидетельство можно получить в районной ветеринарной станции. Указанный документ подтверждает, что навоз получен из эпизоотически благополучного хозяйства, все животные в котором клинически здоровы. Невыполнение названных требований является административным правонарушением.

Владельцы дач и загородных участков должны позаботиться о том, чтобы не занести на свои участки возбудителей опасных болезней. Нужно всего лишь потребовать у продавца навоза показать сопроводительные ветеринарные документы.

Специалисты Референтного центра могут оказать консультационную, методическую помощь по определению потребности в органических удобрениях, направленную на восполнения дефицита гумуса за счет повышения плодородия почвы. Расчет производится по определению баланса гумуса, в основе которого – потребление сельскохозяйственными культурами азота. Потребность подобных расчетов существует при выполнении мероприятий по снижению доступности токсикантов (тяжелых металлов, подвижного фтора и т.д.) через повышение буферной способности почв. Данные расчетов позволят рационально использовать почвенные ресурсы и обеспечат научно обоснованный подход к применению органических удобрений с сохранением почвенного плодородия.

Услуга по осуществлению расчетов может быть выполнена как для юридических, так и для физических лиц. В частности, для дачников и садоводов данная услуга позволит безопасно применять органическое удобрение на своем участке, исключив негативное влияние чрезмерной дозы органики, а так же удобрения, не отвечающего параметрам безопасности, обеспечив при этом высокий уровень урожайности с сохранением почвенного плодородия.

Источник

40. Токсиканты в почве: источники образования, действие на живые и растительные организмы.

Почва – особое природное образование, обладающие рядом свойств, присущих живой и неживой природе, сформировавшееся в результате длительного преобразования поверхностных слоев литосферы под совместным взаимообусловленным взаимодействием гидросферы, атмосферы, живых и мертвых организмов. При уплотнении почвы ухудшается газообмен. Также на почву влияет характер растений (т.е. какая культура произростает).

Главными источниками загрязнения являются:

Жилые дома и бытовые предприятия. В числе загрязняющих веществ преобладает бытовой мусор, пищевые отходы, фекалии, строительный мусор, отходы отопительных систем, пришедшие в негодность предметы домашнего обихода; мусор общественный учреждений – больниц, столовых, гостиниц, магазинов и др. Вместе с фекалиями в почву нередко попадают болезнетворные бактерии, яйца гельминтов и другие вредные организмы, которые через продукты питания попадают в организм человека.

Промышленные предприятия. В твердых и жидких промышленных отходах постоянно присутствуют те или иные вещества, способные оказывать токсическое воздействие на живые организмы и их сообщества. Например, в отходах металлургической промышленности обычно присутствуют соли цветных и тяжелых металлов. Машиностроительная промышленность выводит в окружающую среду цианиды, соединения мышьяка, бериллия. При производстве пластмасс и искусственных локон образуются отходы бензола и фенола. Отходами целлюлозно-бумажной промышленности, как правило, являются фенолы, метанол, скипидар, кубовые остатки.

Теплоэнергетика. Помимо образования массы шлаков при сжигании каменного угля с теплоэнергетикой связано выделение в атмосферу сажи, несгоревших частиц, оксидов серы, в конце концов оказывающихся в почве.

Сельское хозяйство. Удобрения, ядохимикаты, применяемые в сельском и лесном хозяйстве для защиты растений от вредителей, болезней и сорняков. Загрязнение почв и нарушение нормального круговорота веществ происходит в результате недозированного применения минеральных удобрений и пестицидов. Пестициды, с одной стороны, спасают урожай, защищают сады, поля, леса от вредителей и болезней, уничтожают сорную растительность, освобождают человека от кровососущих насекомых и переносчиков опаснейших болезней (малярия, клещевой энцефалит и др.), с другой стороны – разрушают естественные экосистемы, являются причиной гибели многих полезных организмов, отрицательно влияют на здоровье людей. Пестициды обладают рядом свойств, усиливающих их отрицательное влияние на окружающую среду. Технология применения определяет прямое попадание на объекты окружающей среды, где они передаются по цепям питания, долгое время циркулируют по внешней среде, попадай из почвы в воду, из воды в планктон, затем в организм рыбы и человека или из воздуха и почвы в растения, организм травоядных животных и человека.

Транспорт. При работе двигателей внутреннего сгорания интенсивно выделяются оксиды азота, свинец, углеводороды и другие вещества, оседающие на поверхности почвы или поглощаемые растениями. Каждый автомобиль выбрасывает в атмосферу в среднем в год 1 кг свинца в виде аэрозоля. Свинец выбрасывается в выхлопными газами автомобилей, осаждается на растениях, проникает в почву, где он может оставаться довольно долго, поскольку слабо растворяется. Наблюдается ярко выраженная тенденция к росту количества свинца в тканях растений. Это явление можно сопоставить со все увеличивающимся потреблением горючего, содержащего тетра-этил свинца. Люди, живущие в городе около магистралей с интенсивным движением, подвергаются риску аккумулировать в своем организме всего за несколько лет такое количество свинца, которое намного превышает допустимые пределы. Свинец включается в различные клеточные ферменты, и в результате эти ферменты уже не могут выполнять предназначенные им в организме функции. В начале отравления отмечают повышенную активность и бессонницу, позднее утомляемость, депрессии. Более поздними симптомами отравления являются расстройства функции нервной системы и поражение головного мозга. Автотранспорт в Москве выбрасывает ежегодно 130 кг загрязняющих веществ на человека. Почву загрязняют нефтепродуктами при заправке машин на полях и в лесах, на лесосеках и т.д.

Самоочищение почв, как правило, — медленный процесс. Токсичные вещества накапливаются, что способствует постепенному изменению химического состава почв, нарушению единства геохимической среды и живых организмов. Из почвы токсические вещества могут попасть в организмы животных, людей и вызвать тяжелейшие болезни и смертельные исходы.

Токсическое действие загрязнителей почвы: На растения – подавляется рост растений, проявляется мутагенное действие, уменьшение урожайности, гибель многих видов.

На животных и организм человека – различные отравления, мутагенное действие, накапливание отравляющих веществ в организме.

Источник

Раздел 1. Основы экологии

Д.А. Кривошеин, Л.А. Муравей, Н.Н. Роева, О.С. Шорина, Н.Д. Эриашвили, Ю.Г. Юровицкий, В.А. Яковлев

Экология и безопасность жизнедеятельности

Учебное пособие для вузов / Под ред. Л.А. Муравья. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. — 447 с.

Раздел 1. Основы экологии

Глава 3. Экотоксикология

3.2. Токсиканты и их специфические биогеохимические особенности

Понятия «вредное вещество» и «токсикант» – ключевые в экотоксикологии.

Вредное вещество – это инородный нехарактерный для природных экосистем ингредиент, оказывающий отрицательное влияние на них и живые организмы, обитающие в этих экосистемах.

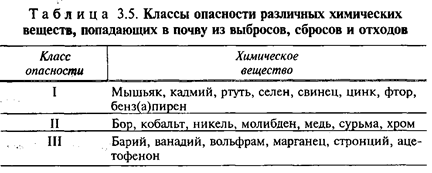

Токсиканты – вещества или соединения, способные оказывать ядовитое действие на живые организмы. В зависимости от характера воздействия и степени проявления токсичности, т. е. способности этих веществ оказывать вредное воздействие на живые организмы, они классифицируются на две большие группы: токсичные и потенциально токсичные. По химической природе вредные вещества, или токсиканты, бывают неорганического происхождения (кадмий, ртуть, свинец, мышьяк, никель, бор, марганец, селен, хром, цинк и др.) и органического (нитразосоединения, фенолы, амины, нефтепродукты, поверхностно-активные вещества, пестициды, формальдегид, бенз(а)пирен и др.). Существует классификация опасности различных химических веществ, попадающих в окружающую среду. В зависимости от степени токсикологического воздействия химические вещества подразделяют на три класса (табл. 3.5).

Наиболее приоритетными для химико-токсикологического анализа являются тяжелые металлы (свинец, ртуть, кадмий, медь, никель, кобальт, цинк), обладающие высокой токсичностью и миграционной способностью.

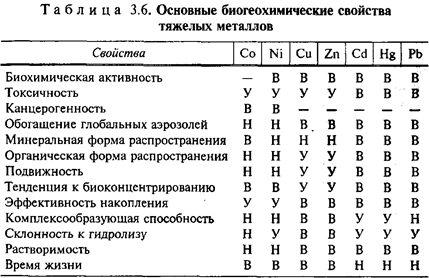

Поведение этих токсикантов в различных природных средах обусловлено специфичностью их основных биогеохимических свойств: комплексообразующей способностью, подвижностью, биохимической активностью, минеральной и органической формами распространения, склонностью к гидролизу, растворимостью, эффективностью накопления [33]. По характеру взаимодействия с различными лигандами тяжелые металлы считаются промежуточными акцепторами между жесткими и мягкими кислотами [23]. В первом случае для них характерны низкие поляризуемость и электроотрицательность, высокая степень окисления и образование ионных связей, во втором – образование преимущественно ковалентных связей.

Определенная аналогия биогеохимических свойств некоторых тяжелых металлов позволила сгруппировать эти элементы и выявить общие закономерности их токсикологического воздействия на окружающую среду (табл. 3.6).

Примечания: В– высокая, У – умеренная, Н – низкая.

Так, например, медь и цинк характеризуются как наибольшей химической активностью, позволяющей считать их хорошими индикаторами терригенного стока, седиментации, так и высокой эффективностью накопления в водорослях и планктоне, что определяет их особую значимость для биоты [38]. Они являются главными составляющими многих металлоферментов, участвующих в природной селекции аэробных клеток, в окислительно-восстановительных процессах тканей, иммунной реакции, стабилизации рибосом и мембран клеток [43].

Никель и кобальт – биологически активные и канцерогенные. Сравнительно малая подвижность этих элементов обусловливает их достаточно равномерное распределение в природных средах.

Геохимические особенности свинца – малая подвижность и непродолжительное время жизни в атмосфере и фазе раствора природных вод. В поверхностных водах оно составляет несколько лет, а в глубинных – до 100 лет [7].

По химическим свойствам и специфике поведения в различных природных средах кадмий имеет определенную аналогию с цинком. Высокая токсичность и растворимость этого элемента обусловлены большим сродством к SH-группам [4]. В отличие от ртути сродство кадмия к кислороду выражено менее ярко, что объясняет образование его достаточно неустойчивых металлорганических соединений и определенную инертность в окислительно-восстановительных реакциях. Кадмий склонен к активному биоконцентрированию, что приводит в довольно короткое время к его накоплению в избыточных биодоступных концентрациях. Поэтому кадмий по сравнению с другими тяжелыми металлами является наиболее сильным токсикантом почв (Cd > Ni > Си > Zn) [24].

Ртуть – самый токсичный элемент в природных экосистемах. По токсикологическим свойствам соединения ртути классифицируются на следующие группы: элементная ртуть, неорганические соединения, алкилртутные (метил- и этил-) соединения с короткой цепью и другие ртутьорганические соединения, а также комплексные соединения ртути с гумусовыми кислотами [5]. Из этих соединений ртути наиболее токсичны для человека и биоты ртутьорганические соединения. Их доля в речных водах составляет 46% от общего содержания, в донных отложениях -до 6%, в рыбах – до 80–95%. Как неорганические, так и органические соединения ртути высокорастворимы.

Степень загрязнения окружающей среды токсикантами во многом определяется их химически активными миграционными формами и механизмом миграции.

Миграция элементов – это перенос и перераспределение химических элементов в земной коре и на поверхности Земли.

Сложность биогеохимических процессов, происходящих в атмосферном воздухе, атмосферных осадках, природных водах, донных отложениях, почвах, не позволяет высказать достаточно однозначной точки зрения на соединения тяжелых металлов, определяющих их подвижные формы, и преобладание одной из них в естественных и техногенных процессах. Тем не менее анализ фундаментальных работ позволил сделать следующее заключение: в атмосферном воздухе и атмосферных осадках тяжелые металлы находятся и мигрируют в газообразной и аэрозольной формах, а также в форме органических и неорганических комплексных соединений; в природных водах – в форме свободных ионов, моноядерных гидроксокомплексов, неорганических (сульфатные, хлоридные, карбонатные) и органических (фульватные, гуматные) соединений, взвешенных и коллоидных формах; в донных отложениях – преимущественно во взвешенных формах органического происхождения; в почвах – в водорастворимых ионообменных и непрочно адсорбированных формах.

Источник