Органическое вещество почв Подготовила :Куттугужина Дана Проверила :Нурматова А.А. — презентация

Презентация была опубликована 2 года назад пользователемАйжан Нурматова

Похожие презентации

Презентация на тему: » Органическое вещество почв Подготовила :Куттугужина Дана Проверила :Нурматова А.А.» — Транскрипт:

1 Органическое вещество почв Подготовила :Куттугужина Дана Проверила :Нурматова А.А

2 1. ОРГАНИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО И ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВЫ

3 Средний состав органического вещества почвы Почвенная флора и фауна грибы и водоросли дождевые черви макрофауна мезо- и микрофауна бактерии и актиномицеты

4 Прямых методов определения гумуса в почве нет! Как правило проводят определение содержания углерода или азота с последующим пересчётом на гумус. В гумусе примерно 58% углерода, поэтому пересчетный коэффициент с углерода на гумус равен 1,724. Однако это не совсем точно, поэтому в научной литературе чаще содержание гумуса представляют в виде содержания углерода и азота. термины не являются синонимами

5 Групповой и фракционный состав гумуса Групповой состав — это набор и количественное содержание групп специфических и неспецифических веществ входящих в состав гумуса. Группа веществ — совокупность родственных по строению и свойствам соединений. Важнейшими группами являются: куминовые кислоты, фульвокислоты, Негидролизуемый остаток (кумин), группы неспецифических соединений, гиматомелановые кислоты. Фракционный состав гумуса — характеризует распределение веществ в те или иные группы почвенного гумуса по формам их соединений с минеральными компонентами почвы. Количественное соотношение куминовых и фульвокислот во всех фракциях характеризует групповой состав гумуса. Соотношение углерода куминовых кислот к углероду фульвокислот (Сгк/Сфк ). Оно бывает : 2 (гуманный) — для черноземов 2 (гуманный) — для черноземов»>

6 Фракционно-групповой состав гумуса позволяет характеризовать особенности тех или иных почв, но прямо не позволяет идентифицировать агрономическую ценность различных компонентов гумуса. Консервативные вещества — характеризуют типовые признаки почв, формируются в течение длительного времени и сохраняются в вековых циклах. Они в малой степени участвуют в питании растений, но создают благоприятную среду. В этой связи органические соединения разделяют на две большие группы: Лабильные вещества — служат источником элементов питания, энергии и углерода для построения биомассы растения. Их содержание в почве легко регулировать за счет внесения органических материалов (удобрений).

7 Роль органического вещества в плодородии почвы 1. Является источником элементов питания для растений (90- 99% запаса N, 80% серы, 60% Р2О5 и т.д.). Т.е. Выполняет аккумулятивную функцию. Возраст ГВ может достигать сотен и даже тысяч лет. 2. Гуминовые кислоты и их соли в очень малых концентрациях оказывают стимулирующие действие на растения, повышают продуктивность КРС, птицы. Некоторые препараты куминовых веществ сдерживают развитие злокачественных опухолей, повышают устойчивость организма к воспалительным процессам. 3. Основной источник СО2 атмосферы (в 7-10 раз превосходит индустриальные выделения). 4. Улучшаются агрофизические свойства (структура, водопрочность, плотность, пластичность, липкость). Т.о. агрофизические свойства почвы на 50 – 70% определяются гумусированностью. 5. Физико-химические свойства (поглотительная способность, концентрация почвенного раствора) на 50 – 90% зависят от содержания органического вещества, т.к. его сорбционная способность в 10 раз больше минеральной части.

8 6. Выполняет протекторную функцию — гумусированные почвы лучше противостоят засухе или переувлажнению, меньше подвержены эрозии и дефляции, выдерживают более высокие техногенные нагрузки, снижают токсическое действие тяжелых металлов, прочно связывают радионуклиды, пестициды, тем самым снижают их отрицательное действие на растения и ограничивают вертикальную миграцию и загрязнение грунтовых вод. 7. Наличие и качество органического вещества определяют биологические свойства почвы (нитрификационная способность, количество микроорганизмов и червей в почве). 8. Определяет режимы почвы : водно-воздушный, тепловой, питательный. 9. Определяет во многом урожайность и качество урожая (считается, что урожайность на % зависит от содержания органического вещества).

9 Главные причины потерь органического вещества пахотными почвами 1. Уменьшение количества растительных остатков, поступающих в почву, при смене естественного биоценоза агроценозом. 2. Усиление минерализации органического вещества в результате интенсивной обработки и аэрации почв. 3. Разложение и биодеградация гумуса под влиянием физиологически кислых удобрений и активизации микрофлоры за счет вносимых удобрений. 4. Усиление минерализации за счет осушительных мероприятий переувлажненных почв. 5. Усиление минерализации гумуса орошаемых почв в первые годы орошения. При длительном орошении и высоких урожаях сельскохозяйственных культур содержание гумуса в последующие годы стабилизируется или даже повышается. 6. Эрозионные потери гумуса, в результате которых содержание гумуса падает до тех пор, пока эрозия не будет остановлена. Размеры эрозионных потерь велики и могут превышать потери в результате других причин.

10 II Воспроизводство органического вещества агротехническими приемами Влияние чередования культур На содержание и качество органического вещества значительное влияние оказывает севооборот и его структура, т.к. все культуры делятся на 3 группы по влиянию на органическое вещество почвы. 1-я группа Многолетние бобовые, злаковые, бобово-злаковые смеси Эти культуры оставляют в почве от 4 до 10 т/га растительных остатков. Растительные остатки этих культур характеризуются узким соотношением С:N от 10 до 20. Эти остатки легко разлагаются и остаются в почве. Коэффициент гумификации равен 0,20 — 0,25. На этих культурах проводят малое количество механических обработок, поэтому они обеспечивают положительный баланс гумуса, от кг/га, ежегодно.

11 2-я группа Зерновые Культуры оставляют в почве 1,0 — 2,5 т/га сухого вещества. Качество растительных остатков (C:N) до 25, эти культуры требуют умеренной обработки почвы. Коэффициент гумификации равен 0,15. Они обеспечивают отрицательный баланс гумуса, который оценивается в Нечерноземной зоне от кг ежегодно. Потери гумуса : под яровыми озерновыми кг/га; под озимыми кг/га в год.

25, они (культуры) требуют интенсивной обработки почвы. Коэф. гумификации примерно равен 0,10, Баланс гумуса отрицательный 1500- 1800 кг/га за год.» title=»3-я группа Пропашные Культуры оставляют растительных остатков от 500 до 1000 кг/га. С:Ы>25, они (культуры) требуют интенсивной обработки почвы. Коэф. гумификации примерно равен 0,10, Баланс гумуса отрицательный 1500- 1800 кг/га за год.» > 12 3-я группа Пропашные Культуры оставляют растительных остатков от 500 до 1000 кг/га. С:Ы>25, они (культуры) требуют интенсивной обработки почвы. Коэф. гумификации примерно равен 0,10, Баланс гумуса отрицательный кг/га за год. 25, они (культуры) требуют интенсивной обработки почвы. Коэф. гумификации примерно равен 0,10, Баланс гумуса отрицательный 1500- 1800 кг/га за год.»> 25, они (культуры) требуют интенсивной обработки почвы. Коэф. гумификации примерно равен 0,10, Баланс гумуса отрицательный 1500- 1800 кг/га за год.»> 25, они (культуры) требуют интенсивной обработки почвы. Коэф. гумификации примерно равен 0,10, Баланс гумуса отрицательный 1500- 1800 кг/га за год.» title=»3-я группа Пропашные Культуры оставляют растительных остатков от 500 до 1000 кг/га. С:Ы>25, они (культуры) требуют интенсивной обработки почвы. Коэф. гумификации примерно равен 0,10, Баланс гумуса отрицательный 1500- 1800 кг/га за год.»>

13 4-я группа Чистые пары Влияние на баланс орг. вещества отрицательный и оценивается в 2000 кг/га за год потерь гумуса.

14 КОЛИЧЕСТВО КОРНЕВЫХ И ПОЖНИВНЫХ ОСТАТКОВ (СУХОЕ ВЕЩЕСТВО), Ц/ГА

15 удобрения органические минеральные навоз торфонавозные компосты сидераты, солома Влияние удобрений Органические – оказывают положительное влияние на баланс орг. вещества., которое проявляется как прямое воздействие, за счет вовлечения органических удобрений в процессы гумификации, так и косвенным, за счет увеличения урожайности и растительных остатков. Минеральные удобрения – оказывают прямое влияние, увеличивая подвижность орг. вещества, приводя его к расходу. Косвенное влияние мин. удобрений на баланс орг. вещества положительное, т.к. с увеличением урожайности увеличивается кол-во растительных остатков, но это увеличение не пропорционально. Скорость роста урожайности культур выше скорости увеличения растительных остатков. Влияние мин уд. может обеспечивать бездефицитный баланс. Но в условиях производства использование только мин. уд-й не обеспечивает бездефицитный баланс гумуса.

16 Влияние обработки почвы При освоении целины в течении лет происходит снижение орг. вещества (Докучаев говорил о потерях 25-30%). Далее скорость потерь прекращается и наступает период стабилизации.

17 Пути решения проблемы 1. Минимализация обработки почвы. Чем интенсивнее обработка, чем больше глубина, тем выше потери орг. вещества. 2. Борьба с эрозией почвы. В Центральных районах Нечерноземной зоны России ежегодно на каждом га теряется 200 кг гумуса. Для восстановления почвенного покрова на 2-5 см требуется лет. В составе с.-х. почв России более 116 млн.га занимают эрозионно опасные и подверженные водной и ветровой эрозии земли, в т.ч. эродированные — 53,6 млн.га. Площадь эродированных земель ежегодно возрастает на 0,4-0,5 мил. га, а потери: 1,5 млрд. т. почвы, млн. т. гумуса и более 30 млн. т. азота, фосфора и калия. В России свыше 400 тыс. оврагов с площадью более 500 тыс. га. В США 421 млн. акров (1 акр=0,4 га), т.е. 168 млн. га. Около 44% площадей ежегодно утрачивают плодородие.

18 ВЛИЯНИЕ АГРОТЕХНИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ НА КАЧЕСТВО ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА Обработка почвы Чем она интенсивнее тем больше подвижность органического вещества. Ряд культур в порядке сокращения влияния на минерализацию органического вещества: пар – картофель — яр.озер. – лен – озимые Травосмеси (горохо-овсяная смесь) – усиливают подвижность. Известкование резко сокращает подвижность орг. вещества

19 БАЛАНС ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА Приход: поступление с растительными остатками; семенным материалом; сине-зеленые водоросли; фауна почвы; органические удобрения. Расход: минерализация; вертикальный сток (инфильтрация); поверхностный сток. Баланс может быть бездефицитным, отрицательным и положительным (в зависимости от соотношения прихода и расхода).

20 Поступление органического вещества: растительные остатки органические удобрения Расход органического вещества: СО 2 (дыхание почвы) эрозия Поступление и расход органического вещества из почвы

Источник

Презентация на тему Органическое вещество почв

Презентация на тему Презентация на тему Органическое вещество почв из раздела Разное. Доклад-презентацию можно скачать по ссылке внизу страницы. Эта презентация для класса содержит 16 слайдов. Для просмотра воспользуйтесь удобным проигрывателем, если материал оказался полезным для Вас — поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте наш сайт презентаций TheSlide.ru в закладки!

Слайды и текст этой презентации

Органическое вещество почв

Каф. ботаники и микробиологи

доцент И.Н. Волкова

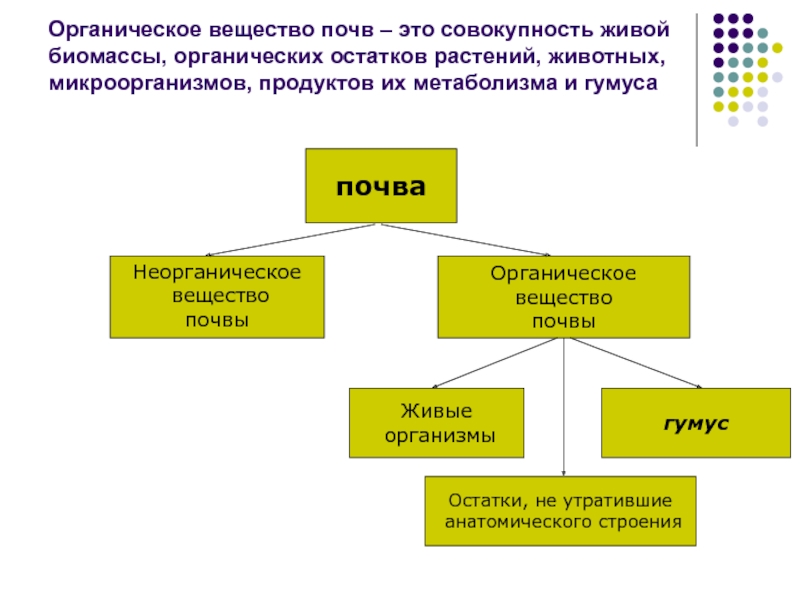

Органическое вещество почв – это совокупность живой биомассы, органических остатков растений, животных, микроорганизмов, продуктов их метаболизма и гумуса

Органическое

вещество

почвы

Неорганическое

вещество

почвы

Остатки, не утратившие

анатомического строения

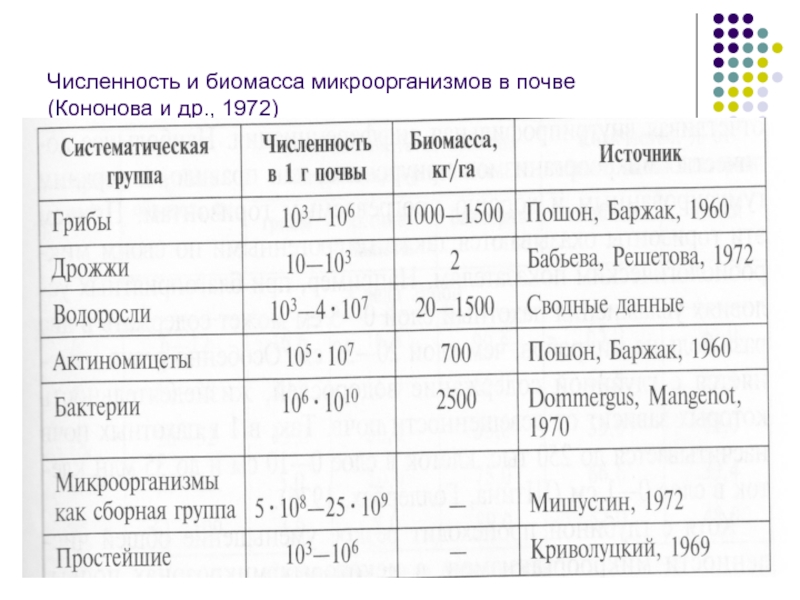

Численность и биомасса микроорганизмов в почве (Кононова и др., 1972)

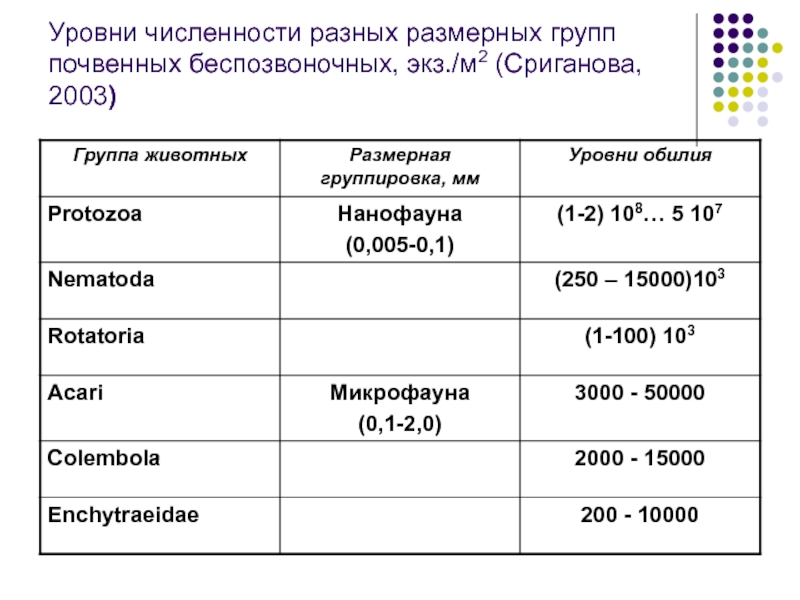

Уровни численности разных размерных групп почвенных беспозвоночных, экз./м2 (Сриганова, 2003)

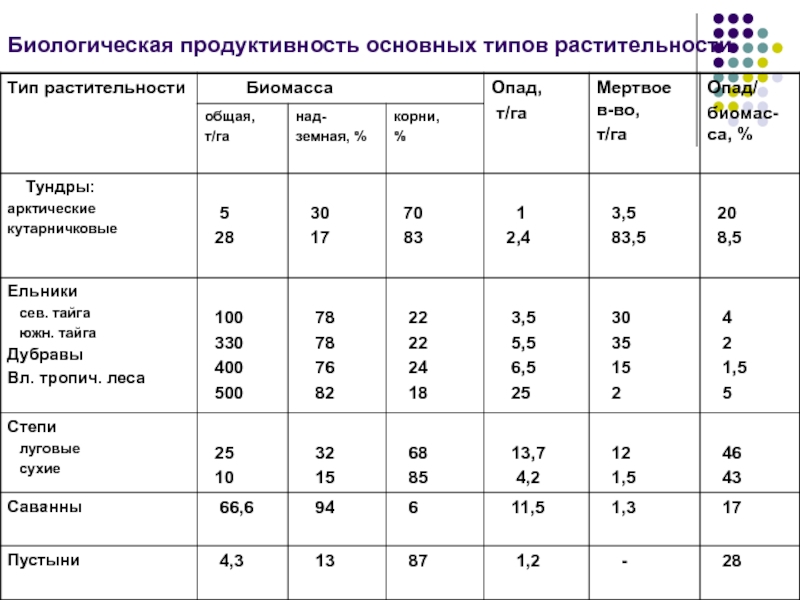

Биомасса (фитомасса) – общее количество живого органического вещества растительного сообщества Опад – количество ежегодно отмирающего органического вещества на единицу площади (ц/га, т/га) Мертвое органическое вещество – количество органического вещества, содержащееся в отмерших частях растений и накопившиеся в почве продукты опада (лесная подстилка, степной войлок, торфяной горизонт) Опад/биомасса – отношение, указывающее на прочность удержания органического вещества растительным сообществом

Биологическая продуктивность основных типов растительности

Органические вещества почвы (по Д.С. Орлову)

Негидролизуемый

остаток (гумин)

Целлюлоза,

лигнин и др.

Ингибиторы:

смолы, воски,

дубильные в-ва

Гумусовые вещества – это гетерогенная система полимеров разной степени конденсации (n> 1000), имеющих общие черты строения и варьирующие свойства (относительную молекулярную массу, различный химический состав и степень растворимости)

Общие особенности строения гумусовых кислот

Наличие ароматического ядра или ароматических фрагментов в составе молекулы (с гидрофобными свойствами)

Наличие периферических боковых радикалов из углеводородных, аминокислотных и углеводных фрагментов

Азот- и фосфорсодержащие компоненты

Наличие разнообразных функциональных групп (карбоксильные СООН, карбонильные С-О, спиртовые и фенольные гидроксилы, метоксильные ОСН3, хинонные С=О, аминогруппы)

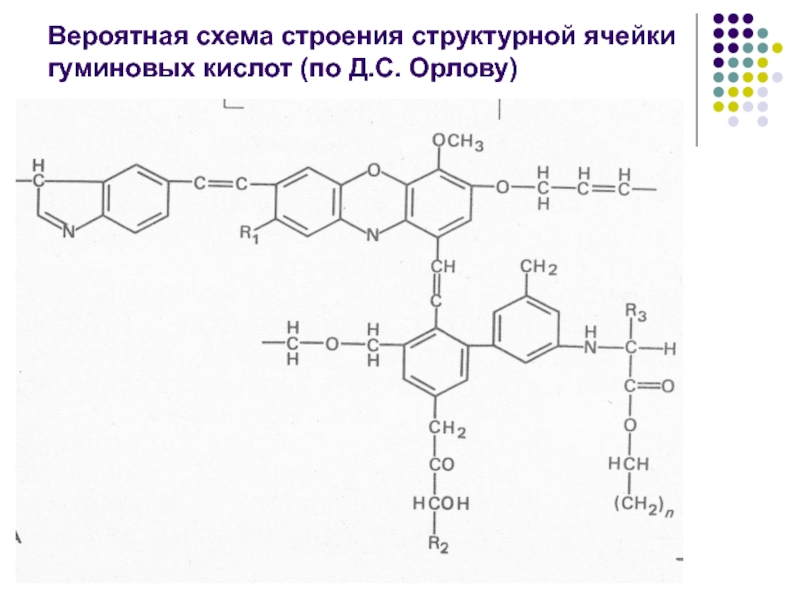

Вероятная схема строения структурной ячейки гуминовых кислот (по И.Д. Комиссарову )

Вероятная схема строения структурной ячейки гуминовых кислот (по Д.С. Орлову)

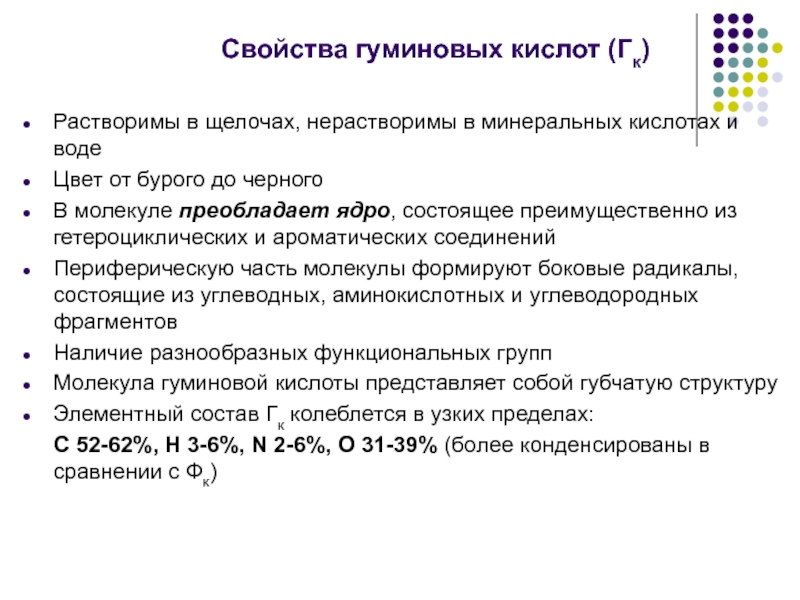

Свойства гуминовых кислот (Гк)

Растворимы в щелочах, нерастворимы в минеральных кислотах и воде

Цвет от бурого до черного

В молекуле преобладает ядро, состоящее преимущественно из гетероциклических и ароматических соединений

Периферическую часть молекулы формируют боковые радикалы, состоящие из углеводных, аминокислотных и углеводородных фрагментов

Наличие разнообразных функциональных групп

Молекула гуминовой кислоты представляет собой губчатую структуру

Элементный состав Гк колеблется в узких пределах:

С 52-62%, Н 3-6%, N 2-6%, О 31-39% (более конденсированы в сравнении с Фк)

Свойства фульвокислот (Фк)

Растворимы в воде, кислотах, щелочах, органических растворителях

Цвет от соломенно-желтого до оранжево-вишневого

Более развита периферическая часть молекулы, поэтому более реакционноспособны, гидрофильны и подвижны

Наличие разнообразных функциональных групп

Элементный состав Фк: С 36-45%, Н 3-6%, N 2-6%, О 40-50% (более окислены в сравнении с Гк)

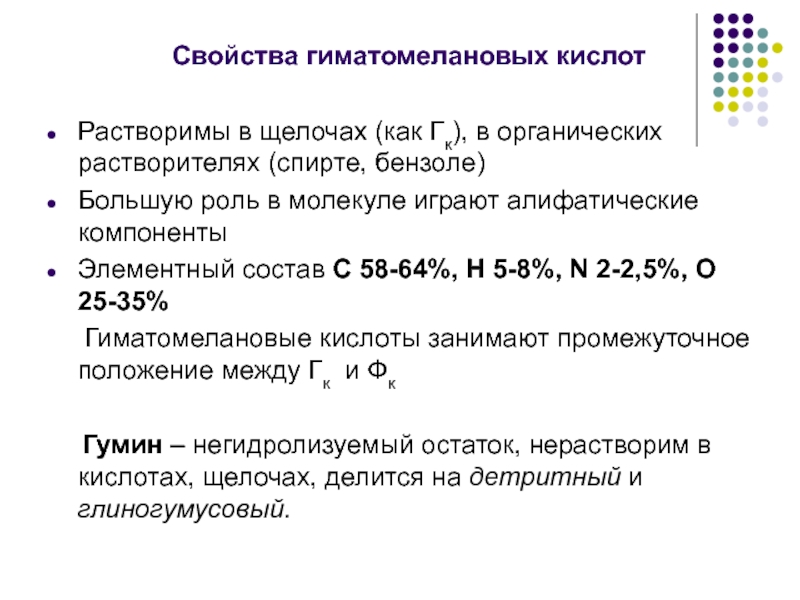

Свойства гиматомелановых кислот

Растворимы в щелочах (как Гк), в органических растворителях (спирте, бензоле)

Большую роль в молекуле играют алифатические компоненты

Элементный состав С 58-64%, Н 5-8%, N 2-2,5%, О 25-35%

Гиматомелановые кислоты занимают промежуточное положение между Гк и Фк

Гумин – негидролизуемый остаток, нерастворим в кислотах, щелочах, делится на детритный и глиногумусовый.

Минерализация – распад органических остатков до конечных продуктов (воды, С02, простых солей) Гумификация – совокупность биохимических и физико-химических процессов трансформации продуктов разложения органических остатков в гумусовые кислоты

Разложение

органических остатков

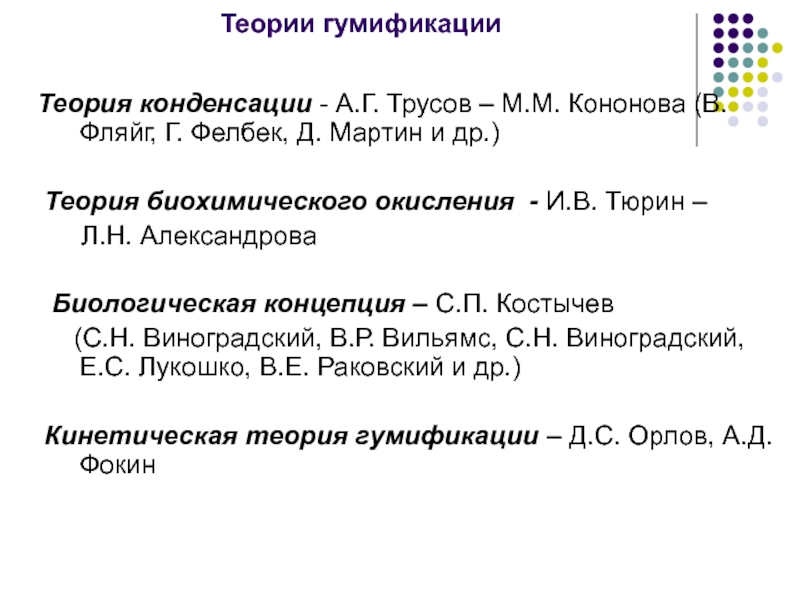

Теория конденсации — А.Г. Трусов – М.М. Кононова (В.Фляйг, Г. Фелбек, Д. Мартин и др.)

Теория биохимического окисления — И.В. Тюрин –

Л.Н. Александрова

Биологическая концепция – С.П. Костычев

(С.Н. Виноградский, В.Р. Вильямс, С.Н. Виноградский, Е.С. Лукошко, В.Е. Раковский и др.)

Кинетическая теория гумификации – Д.С. Орлов, А.Д. Фокин

Источник