Органическое вещество почвы — фактор, определяющий ее плодородие

Органическое вещество почвы — это фактор плодородия почвы, источник энергии для развития и формирования почвы, это то, что отличает плодородную почву от материнской породы.

Органическое вещество почвы представляет собой комплекс органических соединений, входящих в состав почвы. Эти вещества разделены на две группы:

1) подавляющее группа гумусовых веществ;

2) группа растительных и животных остатков различной степени разложения и промежуточных продуктов разложения (негумифицированные органические вещества).

Гумусовые вещества и их роль в составе почвы

Органическое вещество почвы представлено на 85-90% гумусовыми веществами (фульвокислоты, гуминовые кислоты и гумин). По своей природе это устойчивые к разложению, консервированные органические вещества, на 50-60% состоят из углерода, 30-45% кислорода и только на 2.5-5% из азота.

Так же в их состав входят сера, фосфор и др. Гуминовые кислоты и фульвокислоты, а также образующаяся в почве при разложении органических веществ углекислота, которая растворяет минеральные соединения фосфора, калия, кальция, магния, в результате чего, эти элементы переходят в доступную для растений форму.

Подвижные питательные элементы гумуса в меньшей степени участвуют в питании растений, чем негумифицированные вещества, так как медленно минерализуются, но создают для разложения органических остатков благоприятную среду. Однако при длительном выращивании сельскохозяйственных культур без внесения удобрений, может происходить постепенное разложение и использования гуминовых веществ.

Как избежать снижения плодородия почвы

Это приводит к значительному уменьшению общего количества органического вещества почвы и снижению ее плодородия. Систематическое применение органических и минеральных удобрений, обеспечивая повышение урожайности сельскохозяйственных культур, способствует сохранению и накоплению запасов гумуса и азота в почве, так как с ростом урожая увеличивается количество поступающих в почву корневых и пожнивных остатков и усиливаются процессы гумусообразования.

Накопление гумуса в почве способствует созданию благоприятных условий для развития и деятельности микроорганизмов. Микроорганизмы активизируют многие биохимические процессы в почве, участвующих в процессе минерализации органического вещества, увеличивают доступность питательных веществ почвы и удобрений для растений. Поэтому почвы, богатые микроорганизмами, более плодородные и обеспечивают получение более высоких урожаев сельскохозяйственных культур.

Растительные и животные остатки

Вторая группа органических соединений, хотя и является количественно меньше, но по своему значению в чем-то даже и превосходит гумус. В эту группу входят растительные и животные остатки разной степени разложения, промежуточные продукты разложения (жиры, белки, смолы, клетчатка, органические кислоты и др.).

Негумифицированные органические вещества составляют 10-20% от общего количества органики в почве, они являются непосредственным источником элементов питания для растений и животных, некоторые из них влияют на трансформацию питательных элементов почвы и удобрений с недоступной для растений формы в доступную и наоборот. В них содержатся все макро- и микроэлементы, необходимые растениям и животным.

Что является основой плодородия почв

Содержание органического вещества в почвах колеблется от 1-3% (в подзолистых почвах и серозёмах) до 8-10% и более в плодородных черноземах. В нашей практике встречались образцы почвы с содержанием общего органического вещества от 0.5-0.7% до 5-6%, среднее содержание органического вещества в образцах почвы — 2.0-3.5%. Данная статистика говорит о снижении плодородия наших почв и нерациональном их использовании.

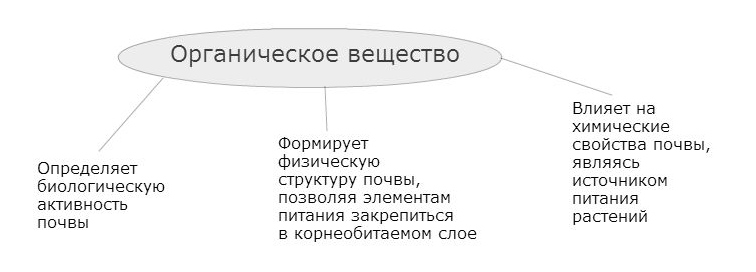

Органическое вещество является основой плодородия почв, оно служит своеобразным резервом необходимых растениям питательных веществ, оказывает огромное влияние на структуру почвы, является источником энергии для многих полезных микроорганизмов.

В органическом веществе содержится 98% азота, от 30 до 40% фосфора, до 90% серы (от общего их содержания в почве). Вот почему нам так важно знать при анализе почв и расчета доз удобрений под культуру содержание общего органического вещества, так как это как раз те вещества, которые растения потребляют в большом количестве, и они могут быть получены ими из почвы.

О важности оптимальных условий для накопления и минерализации органического вещества

В почве происходят одновременно два противоположно процесса: синтез, накопление органического вещества, и его разрушение (минерализация). При минерализации азот, фосфор и сера переходят в усвояемую для растений минеральную форму. На интенсивность минерализации влияет культура и технология ее выращивания (система обработки почвы и минерального питания).

Поэтому так важно создавать оптимальные условия для накопления и минерализации органического вещества в почве. Лучшие условия создаются в структурных, рыхлых, культурных почвах, где происходит пополнение растительных и животных остатков, создается оптимальное значение рН.

В конечном итоге хотелось бы отметить, что значение такого показателя плодородия почвы как органическое вещество, в процессе разработки компетентных и полных рекомендаций по внесению минеральных удобрений, особенно актуален для расчета доз азотных, фосфорных удобрений и удобрений серы, а также он влияет на нормы внесения гербицидов.

Источник

Новости

Основные показатели почвенного плодородия. Органическое вещество почвы.

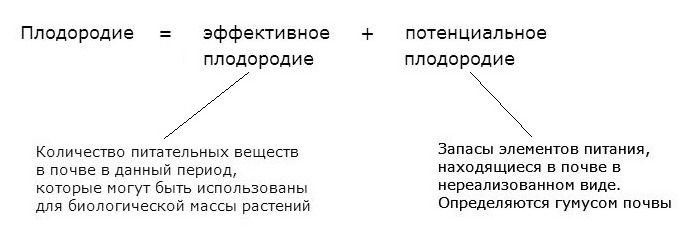

Плодородие почвы – способность почвы обеспечивать рост и воспроизводство растений всеми необходимыми им условиями.

Органическое вещество почвы – это совокупность всех органических остатков живых организмов, продуктов их метаболизма, а также специфические органические соединения – почвенный гумус. По современным представлениям все органические вещества, находящиеся в почвенной массе генетических горизонтов, делятся на 2 группы:

— неспецифические, то есть вещества не почвенного происхождения, имеющие фито-, зоо-, микробиоценотическую природу и поступающие в процесс почвообразования как отмирающая биомасса (органические остатки) и как продукты жизнедеятельности живых организмов;

— почвенный гумус, или специфические органические вещества почвенно-генетической природы, присущие только почвам.

Содержание гумуса в почве – важный показатель ее потенциального плодородия (суммарное плодородие почвы, определяемое её свойствами, как приобретёнными в процессе почвообразования, так и созданными человеком), активности в ней всех биологических процессов. Это часть органического вещества почвы, представляет собой сложный динамический комплекс специфических азотсодержащих веществ, образующихся в результате жизнедеятельности почвенных организмов и процесса разложения и гумификации органических остатков.

Количество гумуса в почве бывает различным и зависит от многих факторов, особенно от типа почвы, природно-климатических условий, специализации севооборота, характера и интенсивности земледелия. Больше всего гумуса в верхних слоях почвы, вниз по профилю содержание органических веществ, в том числе и гумуса, снижается.

При оптимальных биологических процессах количество гумуса в почве со временем увеличивается. Если систематически вносятся органические удобрения и соблюдаются научные принципы ведения земледелия, скорость накопления гумуса возрастает еще больше.

На долю гумуса приходится 85-90% от общего количества органического вещества почвы, он состоит из основных групп: гуминовые кислоты; фульвокислоты; гумины.

Соотношения между этими группами определяют качественную характеристику гумуса разных типов почв.

Гуминовые кислоты – группа темноокрашенных гумусовых кислот, растворимых в щелочах и нерастворимых в кислотах, это высокомолекулярные азотсодержащие органические кислоты циклического строения. В зависимости от концентрации и типа почвы растворы гуматов имеют вишнево-коричневую или черную окраску. Гуминовые кислоты состоят из углерода (52-62%), водорода (2,8-5,8%), кислорода (31-39%) и азота (1,7-5%). Больше всего углерода в гуминовых кислотах черноземов. Имеют функциональные группы, способные к обменному поглощению катионов.

Фульвокислоты – группа гумусовых кислот, легко растворимых в воде, щелочах и кислотах. В отличие от гуминовых кислот содержат меньше углерода и больше кислорода. Фульвокислоты окрашены в желтый или бурый цвет. Они более подвижны и легко передвигаются по профилю почвы. Фульвокислоты, обладая кислой реакцией и хорошей растворимостью в воде, довольно хорошо разрушают минеральную часть почвы, этот процесс зависит от количества гуминовых кислот – чем меньше в почве гуминовых кислот, тем сильнее действие фульвокислот. Имеют функциональные группы, способные к обменному поглощению катионов, образуют растворимые соли кальция, магния и др. (фульваты). Фульвокислоты более подвижны, азотные соединения связаны в них менее прочно, поэтому легко подвергаются кислотному гидролизу, чем азотные соединения гуминовых кислот. В гуминовых кислотах содержится 15-30%, а в фульвокислотах – 20-40% азота почвы.

Гумины – комплекс гуминовых и фульвокислот, отличающийся от них тем, что более прочно связан с минеральной частью почвы, более устойчив к разложению микроорганизмами, нерастворим в кислотах, щелочах и органических растворителях. Азот гуминов составляет 20-30% общего азота почвы.

Образование гумуса – очень сложный процесс биологических и биохимических превращений остатков растительного и животного происхождения в почве, главным образом в третьем, заключительном слое листового и травяного опада – гумусовом горизонте.

Любая почва населена различными микроорганизмами: грибами, бактериями, актиномицетами, а также водорослями и простейшими. Их численность в разных почвах неодинакова. Микробная масса на 1 га составляет 5-7 т. Микроорганизмы – наиболее энергичная и подвижная часть почвы. Их важная роль в почвенных процессах и питании растений определяется не только тем, что эти живые существа обладают колоссальным ферментативным действием на окружающий мертвый субстрат, но и огромной активной поверхностью, на которой с большой скоростью осуществляются сложнейшие превращения различных соединений почвы и вносимых удобрений.

Таким образом, гумус – это термин, объединяющий огромный комплекс или группу химических веществ, в состав которых входит как органическая часть (гуминовые и фульвокислоты), так и неорганическая составляющая – химические элементы неорганического происхождения, или проще сказать, минералы (входящие в состав гуматов и фульватов).

Гумусовое состояние почв – важнейший показатель количественной оценки плодородия. Это связано с тем, что гумус выступает как интегральный показатель плодородия, объединяющий в себе ряд свойств почв. С гумусовыми веществами связаны многие условия жизни растений, которые отражаются в свойствах почвенного профиля: мощность и богатство гумусового профиля, пригодность к сельскохозяйственному использованию, реакция среды, физическое состояние почвенной массы, ее биохимическую активность и т.д. Поэтому, оценивая гумус почв, оцениваются сразу многие почвенные характеристики. Разный качественно-количественный состав органического вещества характеризует гумусовое состояние почвы.

Накопление органического вещества является основным почвообразовательным процессом, превращающим материнскую породу в почву. Гумус является источником большей части доступного растениям азота даже при применении минеральных удобрений. При его минерализации происходит также высвобождение фосфора.

Кроме того, что органика является источником питательных элементов для растений, она непосредственно влияет на формирование физических свойств почвы (например, способность почвы удерживать воду) и в большой мере определяет такие физико-химические свойства, как объем вещественного обмена и свойства и возможности накопления. Эти свойства играют большую роль не только в питании растений, но и в подавлении вредного эффекта кислотности почвы.

Материал подготовлен специалистами отдела защиты растений и агрохимии ФГБУ «Ростовский референтный центр Россельхознадзора».

Источник

Роль органического вещества в плодородии

Повышение плодородия дерново-подзолистых почв

Под выражением органическое вещество понимают две большие группы соединений. Первую из них составляют отмершие части живых организмов, еще не утратившие своего анатомического строения: корни и стебли растений, надземный опад, остатки неразложившихся органическим удобрений, микроорганизмов и животных. Вторую — собственно гумусовые соединения, т.е. высокодисперсные органические вещества, которые в почве в основном связаны с минеральными компонентами в разные комплексы. Термин «органическое вещество» включает в себя первую и вторую группу соединений вместе. На долю собственно гумусовых соединений в составе органического вещества почвы приходится 85-90%.

В гумусе и других органических веществах почвы аккумулируется фотосинтетическими и другими путями связанная энергия солнца. За счет этой энергии происходят биохимические и химические реакции в почве, составляющие сущность почвообразования и обеспечивающие биологический круговорот веществ.

Гумус — это не только показатель плодородия почвы, но и главное условие интенсификации земледелия, противоэрозионной и противодефляционной устойчивости почв.

Влияние органического гумуса на отдельные свойства почвы

Органическое вещество — источник питания растений

Основное количество необходимых для растений элементов питания поступает в почву с органическими и минеральными удобрениями, при этом примерно половина азота и до 70% фосфора от ежегодно вносимых в почву остаются неиспользованными в процессе питания растений.

Эти элементы могут поступать в активный баланс почвы или отчуждаться и уходить из сферы биологического круговорота веществ, оказывая негативное влияние на экологическую среду, что зависит от емкости поглощения почв, особенно легкого гранулометрического состава. Исследованиями установлена тесная связь между емкостью поглощения почв и наличием в них гумуса.

Емкость поглощения катионов в гумусовом горизонте на 70-75% обусловлена органическим веществом, а остальная часть приходится на минеральную основу ППК. Изменение содержания гумуса на 0,1% вызывает смещение емкости поглощения до 1,3 мг-экв. на 100 г на суглинистых почвах и до 0,4 — на супесчаных и песчаных. Как видно, концентрация энергии в составе гумуса усиливает и активизирует энергетику почвообразования, что сопровождается вовлечением в активный круговорот вещества минеральных соединений, аккумулируемых в гумусовых горизонтах.

Значение органического вещества почвы в обеспечении сельскохозяйственных культур элементами питания в настоящее время не только не снижается, а наоборот, возрастает. При увеличении норм вносимых минеральных удобрений качество растениеводческой продукции ухудшается, поэтому растения должны снабжаться питательными веществами за счет почвенных запасов, которые связаны, прежде всего, с органическим веществом, наиболее ценная часть которого — гумус считается основным поставщиком азота, фосфора, серы и ряда других микроэлементов.

Влияние органического вещества на биологическую активность почвы

В дерново-подзолистых почвах, содержащих достаточно высокое количество органического вещества, общая численность живых организмов достигает нескольких миллиардов на гектар. Доминирующее значение принадлежит растительным микроорганизмам — бактериям, грибам, водорослям, актиномицетам. Животные организмы представлены простейшими особями, наподобие жгутиковых, корненожек, инфузорий.

Почвенные организмы разрушают отмершие остатки растений и животных, вносимые в почву удобрения, гумусовые вещества почвы. Часть продуктов разложения усваивается растениями и самими микроорганизмами, а часть переходит в форму гумусовых соединений в результате протекания процесса гумификации. Свободноживущие и клубеньковые азотфиксирующие бактерии усваивают азот атмосферы, пополняя запасы его в почве. Для активного развития почвенной биоты им необходима энергия и питательные вещества, а главным источником их служит органическое вещество почвы.

Вся многообразная деятельность почвенной биоты именуется показателем «биологическая активность почвы». Считается, что выделение СО2 может служить показателем итоговой активности почвенной биоты в данный момент и характеризует ее эффективное плодородие, тогда как общее количество микроорганизмов в большей мере определяет потенциальные возможности почвы.

Содержание СО2 в почвенном воздухе может достигать 1%. Газообмен между почвой и атмосферой (дыхание почвы) зависит от продуцирования углекислоты почвой, диффузии её из почвы в атмосферу, физико-химических свойств почвы и метеорологических условия.

Исследователями было установлено, что на дерново-подзолистых почвах Московской области больше всего СО2 поступает из почвы, занятой разнотравьем и многолетними травами, ввиду создаваемой ими большой массы корней. При внесении в суглинистую пахотную почву навоза интенсивность дыхания повышалась на 70%.

На дерново-подзолистых почвах Смоленской области установлена четкая зависимость между наличием в почве органического вещества и поступлением из нее СО2. В опытах на дерново-подзолистой супесчаной почве выделение СО2 на фоне минеральных удобрений составляло 2,6-3,0 кг/га в час. При внесении навоза и торфо-минерального компоста общая биогенная активность возросла, и продуцирование почвой СО2 достигло 9 кг/га в час. Еще больше усилилось дыхание почвы не второй год внесения органических удобрений.

Выделение углекислоты почвой имеет сезонную динамику, заметно снижаясь к концу вегетационного периода — августу, что связано с уменьшением количества водорастворимого гумуса, являющегося источником энергии растений. Для того чтобы почва постоянно выделяла углекислоту, следует систематически вносить в нее свежие органические материалы, которые способны пополнять лабильную часть органических соединений.

К настоящему времени накоплен значительный материал о влиянии окультуренности почв на протекающие в них биологические процессы. Установлена тесная зависимость между биогенностью почвы и ее плодородием. Обычно с повышением степени окультуренности дерново-подзолистых почв усиливается темп всех биологических процессов. Для формирования урожая важно, чтобы на высоком уровне находилось эффективное плодородие, которое зависит не от общих запасов питательных веществ, а от интенсивности их круговорота, связанной с микробиологической деятельностью в почве. Чем выше биологическая активность почвы, тем интенсивней происходит минерализация органических веществ, тем больше в ней становится доступных для растений элементов питания, что положительно сказывается на росте урожая.

Органические удобрения предпочтительнее вносить осенью, а не весной. В этом случае развивающиеся сразу после внесения удобрений микроорганизмы к весне отомрут, а закрепленные в их плазме питательные вещества освобождаются и становятся доступными для растений.

Изменение физико-химических свойств почвы под влиянием органического вещества.

Высокоплодородная почва должна обладать хорошо выраженными как агрофизическими, так и агрохимическими свойствами. К первым относится структура, плотность, порозность, липкость, твердость.

Среди всех почвенных свойств особое значение для дерново-подзолистых почв имеет хорошо выраженная структура. Структурная почва, по сравнению с бесструктурной, меньше заплывает коркой после дождя, в ней поддерживается лучше водный, воздушный и тепловой режимы, усиливается развитие биологических процессов. В таких почвах создается наиболее полная обеспеченность растений элементами питания, они оказывают меньшее сопротивление при обработке.

Агрономически ценная структура зависит от процессов коагуляции, происходящих при участии компонентов органического вещества, главным образом гуминовых кислот и катионов кальция и железа.

Образование водопрочной структуры зависит от трех факторов: гумусовых веществ, минералов и поглощенных катионов. Гумусовые вещества, адсорбируясь на поверхности минералов, служат связующим звеном между микроагрегатами, образуя макроагрегаты. Минералы выполняют функцию среды, на которой закрепляются гумусовые вещества. Поглощенные катионы являются связующим звеном между гумусовыми веществами и минералами.

Образование водопрочной структуры происходит лишь при известном соотношении минеральных и органических коллоидов, которое лучше всего складывается в суглинистых почвах, тогда как в глинистых имеет место избыток минеральных коллоидов, а в супесчаных и песчаных — недостаток минерального цементирующего вещества. Из органических коллоидов в создании агрономически ценной структуры гуминовым кислотам принадлежит основная роль. В дерново-подзолистых почвах связывание почвенных частиц в агрегаты происходит с помощью гидратов железа и алюминия.

В образовании структуры почвы участвуют твердая, жидкая и газообразная фазы, а также живое население почвы. Процесс структурообразования протекает под действием коагуляции коллоидов, склеивание механических частиц коллоидными пленками, слипания их элементов за счет проявления сил Ван-дер-Ваальса, остаточных валентностей и водородных связей при непосредственном участии свежеобразованных гумусовых кислот.

Органическое вещество оказывает положительное влияние на химические свойства дерново-подзолистых почв, при увеличении его содержания происходит снижение обменной и гидролитической кислотностей. Возрастает насыщенность основаниями.

Все свойства почвы, которые, в конечном счете, определяют урожай сельскохозяйственных структур, зависят от состава почвенно-поглощающего комплекса. Коренным образом можно улучшить неблагоприятный состав обменных катионов и увеличить емкость поглощения почвы подзолистого типа при их интенсивном окультуривании.

Величина емкости поглощения в дерново-подзолистых почвах легкого и среднего гранулометрического состава зависит в основном от содержания в них органического вещества. Емкость поглощения катионов в гумусовом горизонте на 70-75% определяется органическим веществом, а остальная часть приходится на минеральную основу почвенно-поглощающего комплекса.

Отсюда вытекает необходимость постоянно пополнять запасы органического вещества в почве, так как с этим связана емкость поглощения. Чрезвычайно актуален этот тезис при недостаточной гумусированности, так как даже внесение весьма высоких доз минеральных удобрений не обеспечивает получение расчетной урожайности, поскольку значительная часть элементов питания не закрепляется почвой, а мигрирует с током промывных вод в низлежащие слои, тем самым загрязняя окружающую среду.

Органическое удобрение «АгроПрирост» разработано НИИ с/х использования мелиорированных земель с учетом всего комплекса влияния органических веществ на плодородие земли.

Источник