Формирование и свойства почвы

Вы будете перенаправлены на Автор24

Процесс формирование почвы

Как мы все знаем, почва – это верхний рыхлый плодородный слой земной коры. Условия, влияющие на формирование и развитие почв, называются почвообразующими факторами. Как же формируется почва? Какие обстоятельства обуславливают особенности ее развития и распространения? Попытаемся дать ответы в этой статье. Основой для образования почвы является горная порода. Она определяет первичные качества почвы (минералогический состав).

Поэтому горные породы, лежащие в основе почвообразования, называются материнскими.

Под воздействием перепада температур, ветра, текущих вод материнская горная порода подвергается разрушению (выветриванию). Постепенно монолитная горная порода превращается в груду щебня, песка или глины. В трещины и промежутки между частицами горной породы поступает воздух и вода. В таких условиях внутри породы уже возможно существование простейших (одноклеточных) растений, животных и бактерий. Отмирая, они образуют органические вещества, подвергающиеся разложению. Постепенно в толщу горных пород могут попасть части растений (корневая система), остатки отмерших растений. Высшие растения являются основным поставщиком органических веществ в почву. Перегнивающие части растений обогащают образовавшийся комплекс органическими веществами.

Перегнившие и полуразложившиеся части живых организмов образуют в почве особое вещество – перегной или гумус

Именно наличие гумуса и мощность гумусного слоя обуславливает самое главное свойство любой почвы – плодородие. Если комплекс горных пород не обладает плодородием, то он не может называться почвой. Животные, обитающие в почве, перемешивают частицы горных пород и гумус, разрыхляют почву, способствуя насыщению почв воздухом (аэрация) и влагой.

Роль климата

Стоит обратить внимание на еще одну сторону климатического влияния на почвообразование. В условиях низких температур процесс гниения замедленный. Влага чаще пребывает в твердом виде. Поэтому в полярных областях почвы практически отсутствуют. Чаще частички почвы бывают принесенными ветром. Растительный покров также очень беден. В области арктических пустынь почвы каменистые, маломощные.

В умеренных широтах, где достаточно тепла и влаги, органические останки легко и быстро перегнивают. Но если влаги слишком много, то органические вещества вымываются в более глубокие слои земли, а почва приобретает пепельно-серый цвет.

Готовые работы на аналогичную тему

В южных районах умеренных широт (степной и лесостепной зонах) сложились оптимальные условия для почвообразования. Травянистая растительность дает большое количество органических останков. Тепла и влаги достаточно для их перегнивания, но влаги мало для вымывания. Поэтому гумус накапливается в верхних горизонтах, доступных растениям.

В условиях еще более теплого, но сухого климата пустынь и полупустынь процесс гниения заменяется высыханием. Количество гумуса в почвах снова снижается. А в пустынных районах почвы снова слаборазвиты.

Рельеф также сказывается на почвообразовании. В зависимости от направления уклона поверхности меняется освещенность и прогретость почвы. От этого зависит активность почвообразующих процессов.

Свойства почв

Гумус – важнейшая составляющая почв. В нем содержатся все вещества, необходимые растениям. В верхних слоях почвы содержание гумуса может колебаться от $1$ до $15$%. У различных типов почв разное содержание гумуса. Подзолистые почвы имеют всего $1 – 4$% гумуса, серые лесные – от $2,5$% до $9$%. А в черноземах содержится от $4$% до $15$% гумуса.

Не зря в годы гражданской и Великой Отечественной войн немецкие оккупанты вывозили эшелонами в Германию плодородный чернозем. Неорганическая часть почвы состоит из механических частиц различного размера. По этому признаку почвы делятся на глинистые, суглинистые, супесчаные, щебенистые, галечные и валунные.

Частички почвы могут быть склеенными между собой гумусом в мелкие комочки. Склеиванию способствует кальций, содержащийся в грунте. Наличие комочков обуславливает структуру почвы. Самая лучшая структура – зернистая. Такую структуру имеют черноземы.

Почва, имеющая определенную структуру, называется структурной.

Она лучше вентилируется, обеспечивается влагой, более плодородная. Пылеватые почвы называются бесструктурными. Они менее плодородны.

Улучшение свойств почв с помощью различных сельхозмероприятий называется мелиорацией.

Получи деньги за свои студенческие работы

Курсовые, рефераты или другие работы

Автор этой статьи Дата последнего обновления статьи: 30 07 2021

Источник

Возникновение и развитие почв. Факторы почвообразования.

Земная кора состоит из твердых пород, которые являются материальной основой для формирования почв. Почва формируется в результате взаимодействия литосферы, атмосферы, гидросферы и биосферы и преобразование горной породы в почву происходит в результате одновременно идущих процессов – выветривания и почвообразования. Они тесно связаны между собой, протекают обычно одновременно, но выветривание может предшествовать почвообразованию.

Выве́тривание – разрушение горных пород. Совокупность сложных процессов качественного и количественного преобразования горных пород и слагающих их минералов, приводящих к образованию продуктов выветривания. Происходит выветривание за счёт действия на литосферу гидросферы, атмосферы и биосферы.

Верхняя часть земной коры, в которой протекают процессы выветривания имеет мощность от нескольких десятков до 100 и 200 метров.

В результате выветривания образуется рыхлый поверхностный слой горных пород – кора выветривания, которая служит материальной основой для формирования почвы.

В зависимости от характера и причин разрушения горных пород отличают физическое, химическое и биологическое выветривание.

Физическое выветривание – это механическое измельчение горных пород и минералов без изменения их химического состава. При физическом выветривании происходит механическое раздробление пород вследствие тектонических процессов, деятельности воды, льда, ветра под влиянием силы тяжести и других причин. Но главной причиной физического выветривания горных пород и минералов является колебание температур воздуха. Днем поверхность породы, нагреваясь, расширяется, а ночью, охлаждаясь, сжимается. Это приводит к растрескиванию горных пород, их дроблению на глыбы и более мелкие части. Чем больше разница температур в течение суток, тем интенсивней протекает процесс физического выветривания. Интенсифицирует физическое выветривание вода, замерзающая в трещинах. Ежесуточные изменения объема приводят к ослаблению сцепления между частицами пород; порода теряет прочность и распадается. Температурное выветривание особенно проявляется в пустынях, где нередко в течение суток перепады температур достигают 40-50° и более, а также в резко континентальных климатических зонах.

Разновидностью физического является морозное выветривание при котором вода замерзает не только в трещинах, но и в капиллярах при этом увеличивается в объеме, разрывая горную породу.

Механическое измельчение горных пород приводит значительному увеличению площади поверхности, порода приобретает способность пропускать и удерживать влагу, что создает условия для активизации химических реакций.

Химическое выветривание — это совокупность различных химических процессов, в результате которых происходит разрушение горных пород и изменения их химического состава. В результате химических реакций, протекающих в процессе такого выветривания, образуются новые минералы и соединения. Наиболее благоприятными условиями для химического выветривания являются условия влажного теплого климата. Факторами химического выветривания являются вода, углекислый газ и кислород. Вода – энергичный растворитель горных пород и минералов. Основная химическая реакция воды с минералами – гидролиз – вытеснение водородом воды и углекислым газом щелочных и щелочноземельных металлов из силикатов.

Взаимодействие воды с минералами горных пород приводит также и к гидратации – присоединению частиц воды к частицам минералов.

При химическом выветривании происходят реакции окисления–присоединения кислорода до образования оксидов, которому подвергаются многие минералы, содержащие способные к окислению металлы.

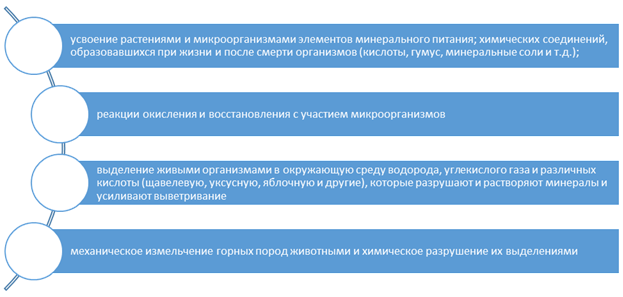

Биологическое выветривание – механическое разрушение и изменение химического состава горных пород под воздействием живых организмов (бактерии, грибки, вирусы, роющие животные, низшие и высшие растения и т.д.) и продуктов их жизнедеятельности. Эта форма выветривания происходит под влиянием ряда факторов (рис.1.1).

В природе практически нет чисто абиотических (безжизненных) процессов физического и химического выветривания.

Особое значение в биологическом выветривании принадлежит высшим растениям, особенно древесным, корни которых, проникая по небольшим трещинам вглубь, развивают большое давление, увеличивают трещины, способствуют механическому разрушению горных пород. Кроме того, корни растений выделяют органические кислоты, способствующие выветриванию горных пород.

Рис.1.1 Факторы биологического выветривания

Кислые корневые выделения растений, растворяя горные породы и минералы, способствуют усвоению растениями элементов минерального питания. При биологическом выветривании растения извлекают из породы необходимые для построения своего тела минеральные вещества и аккумулитируют их в поверхностных горизонтах породы, создавая условия для формирования почв.

В то же время корни всех растений выделяют различные органические кислоты, которые растворяют минеральные соединения, усиливая процесс их разрушения. При гниении растительных и животных остатков также выделяются органические кислоты, оказывающие аналогичное воздействие на различные минеральные соединения земной коры.

Значительную роль в биологическом выветривании играют всевозможные микроорганизмы, лишайники, роющие и копающие животные: земляные черви, личинки насекомых, кроты и пр. Все они прямо (путем выделения кислотных соединений) или косвенно (путем усиления доступа СО2 и Н2О в поверхностные части земной коры) также участвуют в изменении и разрушении минеральных соединений и горных пород. Биологическое выветривание служит началом почвообразовательного процесса.

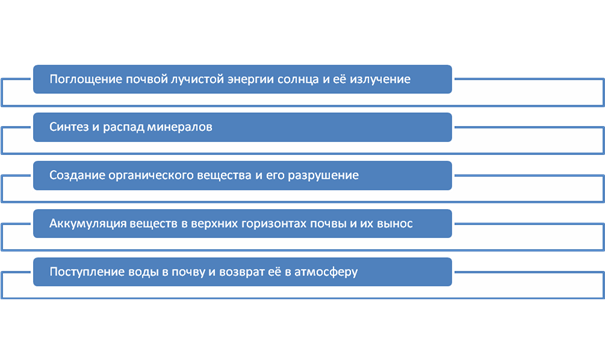

Почвообразовательный процесс – это сложный биофизико-химический природный процесс преобразования материнской горной породы в почву, ее становления и эволюции под воздействием комплекса факторов. Он представляет собой совокупность явлений превращения и передвижения веществ и энергии в поверхностном слое земной коры.

И в процессе почвообразования осуществляется интенсивной перемещения энергии и трансформация веществ (рис. 1.2).

Рис.1.2. Трансформация веществ и энергии в процессе почвообразования

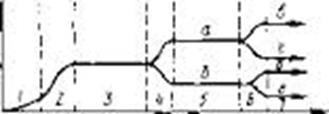

В процессе почвообразования каждая почва проходит ряд последовательных стадий, направление, длительность и интенсивность которых определяются конкретным комплексом факторов почвообразования и их эволюцией в каждой точке земной поверхности (рис. 1.3).

Рис.1.3 Стадии почвообразования:

1 – начальное почвообразование, 2 развитие почвы, 3—климаксное состояние I, 4 — эволюция почвы по пути а или б, 5 — климаксное состояние И (а или б), 6— новая эволюция почвы по пути в, г, д или е, 7— климаксное состояние III (в, г, д или е)

Стадии почвы

Стадия начального почвообразования (первичный почвообразовательный процесс) характеризуется началом поселения на горной породе пионеров растительности – мхов, лишайников, водорослей. Эта стадия весьма длительна, мала мощность охватываемого почвообразованием субстрата, незначительный убьем круговорота веществ, мала биологическая продуктивность растений, медленно происходит аккумуляция элементов питания, профиль лишь в слабой степени дифференцируется на генетические горизонты.

Наряду с процессами, протекающими в рамках биологического круговорота имеют место и процессы небиологической природы —растворение, осаждение, испарение, сорбция и др. Такие процессы получили название элементарных почвенных процессов первого порядка или микропроцессов.

2.Стадия развития почвы. Начальное почвообразование сменяется стадией развития почвы, которая протекает с нарастающей интенсивностью, охватывая все большую толщу почвообразующей породы вплоть до формирования зрелой почвы с характерным для нее профилем и комплексом свойств. При переходе к данной стадии создаются условия для роста и развития растений более требовательных к условиям произрастания. За счет этого возрастает биологическая продуктивность, интенсифицируется биологический круговорот вследствие расширения масштабов деятельности высших растений. Накапливаются питательные вещества, азотсодержащие органические соединения гумусовой природы. Развиваются конкретные почвообразовательные процессы, такие как оподзоливание, гумусовая аккумуляция, лессиваж и др. В результате их проявления формируется специфический состав почв и физические свойства. Идет образование определенных почвенных типов: черноземов, подзолистых почв и т.п. К концу этой стадии процесс почвообразования постепенно замедляется и формирование почвы может продолжаться сотни, тысячи лет и более.

3. Стадия равновесного функционирования (климаксное состояние) характерна для зрелой почвы. На этой стадии биологический круговорот протекает так, что каждый последующий цикл практически повторяет предыдущий. В климаксном состоянии поддерживается более или менее постоянное динамическое равновесие почвы со средой.

На каком-то этапе в результате изменения одного или нескольких факторов почвообразования или в результате саморазвития климаксная стадия сменяется эволюцией почвы. Стадия эволюции почвы может быть сопоставлена со стадиями развития и ведет к какому-то новому климаксному состоянию. При этом образуется новая почва с новым профилем и новым комплексом свойств. Таких циклов почвообразования может быть несколько. Эволюция почв — изменения почвы от начала до наших дней. В естественных условиях идёт очень медленно, но под воздействием антропогенного фактора значительно ускоряется.

В условиях сельскохозяйственного использования почв происходит активное вмешательство в биологический круговорот веществ, уровень развития специфических признаков может изменяться как в сторону качественного роста, так и в сторону деградации.

Огромное разнообразие почв существует благодаря разнообразию растительного мира, которое зависит от климата, а также разнообразия поверхностных геологических пород, форм рельефа. Формирование и развитие почв осуществляется под влиянием ряда факторов. Основы учения о факторах почвообразования заложены В.В. Докучаевым, который установил, что почвы формируются в результате тесного взаимодействия ряд факторов: климата, организмов, почвообразующих пород, рельефа местности, времени.

В процессе формирования почвы все факторы, за исключением антропогенного, являются равнозначными и незаменимыми. Отсутствие одного из них исключает возможность почвообразовательного процесса. На определенных стадиях или в специфических условиях развития почвы в качестве определяющего может выступить какой-либо один несколько факторов.

Изучение каждого фактора почвообразования предусматривает его характеристику по определенным параметрам и оценку его роли в почвообразовании.

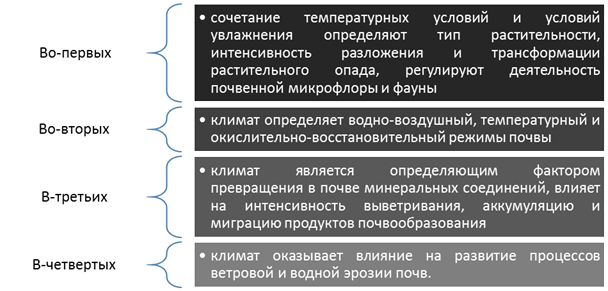

Климат – многолетний статистический режим погоды, главный количественный показатель состояния атмосферы и воздействующих на почву атмосферных процессов, прежде всего поступление в почву тепла и воды. Это среднее состояние атмосферы той или иной территории, которое характеризуется средними и крайними показателями метеорологических элементов.

Как фактор почвообразования климат играет разностороннюю роль (рис. 1.4).

Рис.1.5 Роль климата в почвообразовании

С изменением климата тесно связана история развития органического мира, а, следовательно, и история развития почвенного покрова Земли. Климат играет важнейшую роль в закономерном размещении типов почв на Земле, ему принадлежит огромная роль в динамике, специфике и направленности почвообразовательных процессов. С климатическими условиями связана энергетика почвообразования.

Ведущим фактором, характеризующим климат, является радиационный баланс, который зависит от широты местности, характера подстилающей поверхности, степени увлажнения территории. В соответствии с поступлением тепла на поверхности Земли формируются термические пояса планеты (табл. 1.1.).

Таблица 1.1 Термические пояса Земли

| Пояса | Радиационный баланс, ккал/см 2 |

| Полярный | 21-42 |

| Бореальный | 42-84 |

| Суббореальный | 84–210 |

| Субтропический | 210–252 |

| Тропический | 252–336 |

Другой важнейшей составляющей климатической характеристики являются атмосферные осадки. По обеспеченности суши водой на земном шаре выделяют климатические области (рис.1.6).

Рис.1.6 Классификация климатических областей по обеспеченности влагой, (по М.И. Будыко и А.А. Григорьеву)

Если ресурсы тепла достаточно велики, дополнительное увлажнение приводит к увеличению продукции, при недостатке тепла – к ее снижению.

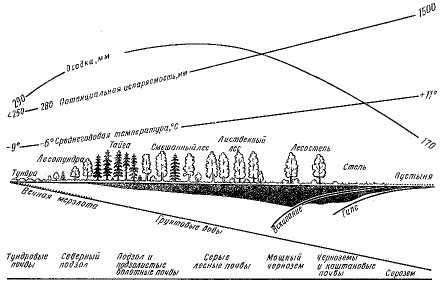

Климат способствует распределению почв и растительности по широтным зонам. Так, в тундровой зоне выделяются специфические тундровые почвы, в таежной – подзолистые, в зоне широколиственных лесов – серые лесные, в степной – черноземы и т.д. (рис. 1.7).

В процессах почвообразования большую роль играет местный климат, получивший название «микроклимата». Возникновение того или иного типа «микроклимата» определяется корректировкой климатических показателей формами рельефа, экспозицией склонов, наличием местных водных бассейнов и характером растительного покрова.

Чередование в рельефе положительных (водоразделы, склоны) и отрицательных (межгорные впадины, долины рек) элементов рельефа способствует перераспределению по территории влаги атмосферных осадков и созданию контрастных водных режимов почв возвышенных и пониженных участков. На террасах и в поймах речных систем при этом сказывается влияние близкого уровня грунтовых вод и паводков.

Рис. 1.7 Изменение климатических показателей, растительности и почв на профиле от тундры до пустыни (зачернен гумусовый горизонт)

На равнинных территориях перераспределителем тепла и влаги служит микрорельеф. Микрозападины являются местными аккумуляторами поверхностных вод и играют значительную роль в создании местного микроклимата. Не меньшая роль в создании микроклимата принадлежит растительности. При одинаковом строении рельефа создаются большие различия в водно-тепловом режиме почв на участках, занятых лесной растительностью и открытым полем или лугом.

По особенностям климатических условий территория республики делится на 3 агроклиматические области: Северную умеренно теплую влажную, Центральную теплую умеренно влажную и Южную теплую неустойчиво влажную. Для каждой из этих областей определена благоприятность агроклиматических условий для выращивания тех или иных сельскохозяйственных культур (рис.1.8 а).

Рис.1.7 Изменение границ агроклиматических областей Беларуси:

а) Границы агроклиматических областей по А.Х. Шкляру (1973 г).

б) Границы агроклиматических областей по В.И. Мельнику за период 1989 -2005 г.г.

Агроклиматические области: I – Северная, II – Центральная,

III – Южная, IV – Новая.

Изменение климата, которое отмечается в последние десятилетия на Земле, затронули и территорию Беларуси. Произошло существенное увеличение сумм активных температур выше 10°С, которое заметнее выражено на западе республики; увеличение продолжительности периодов с температурами, превышающими 5, 10 и 15° С. Сформировалась тенденция на снижение территориальной контрастности условий, отмечается более интенсивный прироста сумм температур, по сравнению с суммами осадков. Это обусловило необходимость уточнить границы характеристики агроклиматических областей (рис.1.8 б) и разработать рекомендации для сельского хозяйства в условиях изменяющегося климата с учётом обнаруженных тенденций.

Дата добавления: 2015-10-30 ; просмотров: 5998 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник