Основа плодородия для почвы

Глава 10. ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВ

Значение почвы как основного средства сельскохозяйственного производства определяется ее основным свойством – плодородием. Плодородие – это способность почвы удовлетворять потребность растений во всех необходимых им условиях (элементах питания, воде, воздухе, тепле и др.) для нормального роста и развития.

Развитие учения о плодородии почв связано с именем русского почвоведа В.Р.Вильямса. Он изучил формирование и развитие плодородия в ходе процесса почвообразования, показал взаимосвязь со свойствами почв и пути его повышения при сельскохозяйственном использовании.

Плодородие – особое специфическое свойство почвы, являющееся главным качественным отличительным признаком ее от горной породы. Плодородия является результатом почвообразования, а при использовании в сельском хозяйстве — результатом окультуривания.

§1. Виды почвенного плодородия

Различают следующие виды плодородия: естественное (природное), искусственное, эффективное (экономическое) и потенциальное.

Естественное плодородие – то плодородие, которым обладает почва в природном состоянии без вмешательства человека. Естественное плодородие в одном случае может быть сравнительно высоким, в другом весьма низким, но всегда определяется сочетанием и совместным влиянием природных факторов и процессов почвообразования. Естественным плодородием в чистом виде практически обладают лишь целинные земли. Оно определяется биологической продуктивностью, т.е. количеством растительной массы, создаваемой за год на единицу площади.

Искусственное плодородие – плодородие, которым обладает почва в результате целенаправленного воздействия человека (обработки, удобрения, мелиорации и других приемов по окультуриванию). С момента, когда целинный участок вовлекается в оборот и почва становится средством производства и продуктом труда человека, она наряду с естественным приобретает искусственное плодородие. В чистом виде оно возникает при создании субстратов для выращивания растений в теплицах, парниках и т.п.

Искусственное плодородие свойственно всем в той или иной мере окультуренным почвам. Однако как бы ни была высоко окультурена почва, она наряду с искусственным всегда обладает и естественным плодородием, обусловленным природными свойствами почвы. Чем выше культура земледелия, тем больше изменились первоначальные качества почв и тем сильнее выражено в ней искусственное плодородие. Однако определить, какая часть плодородия окультуренной почвы относится к ее естественному плодородию, а какая к искусственному, невозможно. Эти два вида плодородия неразрывно связаны между собой и формируют эффективное (экономическое) плодородие.

Эффективное (экономическое) плодородие представляет собой ту часть плодородия почвы, которая реализуется в виде урожая растений. Оно является реальным выражением искусственного и природного плодородия, вместе взятых, и представляет собой результат воздействия человека на почву в определенных социально-экономических условиях. Следовательно, к основным факторам, от которых зависит эффективное плодородие, относятся не только уровень природного плодородия, но в большей степени условия использования почв в производстве, уровень развития науки, техники и реализации их достижений, и растет вместе с ростом последних. Является частью потенциального плодородия почв.

Потенциальное плодородие – это суммарное плодородие почвы, определяемое ее приобретенными в процессе почвообразования или созданными (измененными) человеком свойствами. Характеризуется запасами элементов питания растений, формами их соединений и сложным взаимодействием всех других свойств, определяющих способность почвы в благоприятных условиях обеспечения растений другими факторами – водой, воздухом, теплом (а это возможно при окультуривании) – длительное время мобилизовать в необходимых для растений количествах элементы питания и поддерживать высокий уровень эффективного плодородия. Огромное потенциальное плодородие имеет, например, луговой торфяник, после осушения и освоения на нем получают очень высокие урожаи культурных растений за счет частичного расхода запасного фонда. Высоким потенциальным плодородием обладают черноземные почвы, низким – подзолистые.

Различные растения предъявляют неодинаковые требования к почвенным условиям. Поэтому говорят об относительном плодородии почв, т.е. по отношению к определенным видам растений или растительным формациям. Одна и та же почва может быть плодородной для одних и малопригодной для других растений. Например, болотные почвы высокоплодородны для болотной растительности и не подходят для степной, кислые подзолистые плодородны в отношении лесной растительности, на солончаках хорошо произрастает галофильная растительность.

§2. Факторы и условия плодородия почв. Воспроизводство плодородия

Различают факторы и условия почвенного плодородия. К первым относятся элементы азотного и зольного питания растений, лучистая энергия, вода, воздух и тепло – необходимые земные факторы жизни и роста растений, ко вторым – совокупность свойств и режимов, сложное взаимодействие которых определяет возможность обеспечения растений земными факторами (физические и физико-химические свойства, наличие токсических веществ и др.).

Главные показатели (условия), определяющие уровень почвенного плодородия, можно объединить в следующие группы:

1) комплекс физических свойств почвы – механический состав, структура, физико-механические свойства, воздушные, водные и тепловые свойства;

2) комплекс химических свойств – гумусовый состав, минералогический и химический состав, количество подвижных форм макро- и микроэлементов, наличие токсических веществ, отсутствие избытка легкорастворимых солей;

3) комплекс физико-химических свойств – реакция, емкость поглощения, состав обменных катионов, степень насыщенности основаниями, окислительно-восстановительный потенциал;

4) комплекс биологический свойств – количество микроорганизмов, преобладание бактерий (нитрифицирующих, целлюлозоразрушающих, наличие азотфиксирующих), ферментативная активность, «дыхание» почвы, фитосанитарное состояние;

5) комплекс режимов почвы – благоприятные водно-воздушный, пищевой и тепловой.

Необходимо подчеркнуть, что плодородие проявляется как результат сложного взаимодействия и взаимовлияния свойств и режимов почвы. Свойства почвы могут оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на уровень ее плодородия. В таблице 13 перечислены основные лимитирующие факторы почв и соответствующие приемы их мелиорации.

Лимитирующие факторы плодородия и прием их ликвидации

Источник

Основа плодородия для почвы

Что такое плодородная почва? От чего зависит почвенное плодородие? Эти вопросы рассматривает Н.П. Жирмунская в начале своей книги об органическом земледелии как методе ведения сада и огорода.

Представляю реферативную статью по начальным главам книги: Жирмунская Н. М. Огород без химии. — СПб.: Издательство «ДИЛЯ», 2004.

ВЗГЛЯД НА МИР С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО САДОВОДА

Минеральные удобрения и ядохимикаты облегчили труд земледельца и значительно повысили урожаи, но вместе с тем применение их повлекло за собой очень серьезные отрицательные последствия, угрожающие здоровью людей. Это стало ясно уже в начале XX века. К тому же времени можно отнести возникновение органического, или экологически чистого, земледелия, цель которого – отказаться от применения химических средств и, используя опыт предков и современные достижения науки, создать новую систему, отвечающую запросам нашего времени.

Чтобы стать органическим садоводом, недостаточно просто отказаться от применения минеральных удобрений и ядохимикатов и заменить их органическим удобрением. В основе органического садоводства лежит глубокое понимание процессов, происходящих в природе.

Основа органического садоводства — особое отношение к почве как к живому существу.

Наш сад — это живая природа, человек — это тоже живая природа. Технизированный подход, определяющий всё только числом и мерой, можно применять при проектировании моста, автомобиля, самолета, вычислительных машин, но к человеку и саду его применить нельзя. Точно так же не оправдывает себя количественный подход и при оценке почвенного плодородия.

Какая почва может быть названа плодородной? Естественно, та, на которой хорошо развиваются и плодоносят растения. Но часто анализ минеральных элементов питания в такой почве показывает низкое их содержание. Судя по анализам, растения должны были бы испытывать сильное голодание. Однако этого не происходит. Почему? Дело в том, что здесь элементы питания находятся в связанном состоянии, а становятся доступны растениям в результате жизнедеятельности почвенных микроорганизмов, которые и делают эту почву плодородной.

Этим объясняется также, почему часто не оправдывают себя точно рассчитанные нормы внесения удобрений. В теории в почву надо вносить в виде минеральных удобрений ровно столько питательных веществ, сколько их потребляют растения для создания урожая. Но эти расчетные нормы оправдывают себя только на безжизненных искусственных субстратах. Если же внести эти удобрения в живую почву, то под действием микроорганизмов они подвергнутся таким изменениям, что их влияние на урожай будет очень далеким от расчетного.

ЖИВАЯ ПОЧВА

Центральный вопрос органического земледелия – живая почва. Органические садоводы считают: если почва находится в хорошем, здоровом состоянии, то все остальные проблемы решаются сами собой, то есть на ней будут расти здоровые, продуктивные растения. А следовательно, главным предметом забот является не растение, а почва.

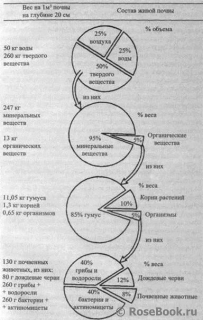

В живой почве можно выделить три составные части .

1. Первая часть — почвенные минералы , на которые приходится 80-90% ее веса. Это сильно раздробленная и измельченная горная порода, на поверхности которой образовалась данная почва. Минеральную часть почвы можно уподобить ее скелету. Почвенные минералы содержат громадный запас питательных элементов — калия, кальция, магния, натрия, фосфора, железа и т. д., но в форме, большей частью недоступной для растений. В результате жизнедеятельности почвенных организмов и корней растений происходит непрестанное разрушение и измельчение минеральных частиц и при этом из них высвобождаются все новые количества минеральных элементов питания.

Природная обеспеченность почвы элементами питания в значительной степени зависит от химического состава исходной, так называемой материнской, породы, из которой образуется почва. Если материнская порода содержит мало какого-либо элемента, то и в почве его будет недостаточно.

По своему гранулометрическому составу почвы подразделяются на легкие, или песчаные (преобладает песок), и на тяжелые, или глинистые (преобладают пылеватые и илистые частицы). Промежуточное положение занимают суглинки и супеси. С точки зрения плодородия почвы наиболее ценной является фракция илистых частиц. На их поверхности удерживаются и концентрируются ионы элементов минерального питания растений в доступной для растений форме.

2. Вторая важная составляющая часть почвы — органическое вещество . Оно образовалось в результате жизнедеятельности растений и населяющих почву живых существ. Значительная часть органического вещества почвы состоит из растительных остатков, главным образом корней, находящихся в разной степени разложения.

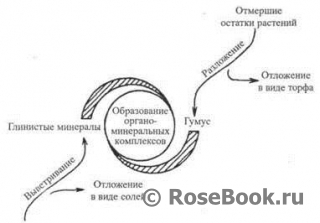

Наиболее ценная часть органического вещества — гумус. В почве постоянно идет процесс, подобный процессу пищеварения: отмершие растительные остатки сначала разлагаются до простых органических соединений, а затем из них уже синтезируются гумусовые вещества. Именно они придают земле темный цвет.

Растительные остатки являются как бы банком органического вещества, из которого почвенные организмы черпают материал для поддержания своей жизни и для создания гумусовых веществ. Поскольку образование гумуса — микробиологический процесс, то он требует условий, необходимых для любого жизненного процесса: воды, воздуха, тепла, пищи и т. д.

Содержание органического вещества в пахотных почвах средней полосы колеблется от 1,3% (на песчаных почвах) до 5% (на суглинистых плодородных почвах). Черноземы, у которых содержание органического вещества в пахотном горизонте достигает 8%, а мощность гумусового горизонта — 80 см, являются уникальными по своему плодородию почвами.

Гумус — коллоидное вещество, а коллоиды — мельчайшие частички, которые, как и минеральные илистые частицы, способны удерживать на своей поверхности минеральные элементы питания в доступной для растений форме. Важно обратить внимание на слово «удерживать». Если в почве, например в песчаной, мало коллоидных частиц, то элементы питания находятся в свободном состоянии в почвенном растворе и легко вымываются в нижние горизонты, где от них для растений нет никакого проку.

Гумус служит хранилищем основных элементов питания растений — азота, фосфора и калия. Гумус неоднороден по своему составу.

Эффективный гумус (промежуточные нестойкие продукты синтеза и распада органического вещества) служит основным источником питания для почвенных организмов. В результате их деятельности эффективный гумус быстро минерализуется, выделяя азот, фосфор, серу и другие вещества, которые поглощаются растениями.

Стабильный гумус — это конечные продукты микробного синтеза; трудноразлагающиеся органические вещества, образующие комплексы с минеральной частью почвы. Накапливаясь в течение многих лет, они создают основу плодородия почвы. В легких песчаных почвах они увеличивают водоудерживающую способность, в глинистых — способствуют созданию комковатой структуры. В стабильном гумусе накапливаются и сохраняются запасы питательных веществ, которые при необходимости могут медленно высвобождаться и переходить в доступную для растений форму.

|

| Рис. 1. Образование органоминеральных соединений в почве (по К. Хайницу) |

Органические удобрения, которые мы вносим в почву, превращаются главным образом в эффективный гумус, который полностью минерализуется в течение одного — трех сезонов. Регулярное ежегодное внесение органических удобрений создает условия для накопления более стойких соединений и образования стабильного гумуса.

Таким образом, основа плодородия — стабильный гумус — создается не сразу, а является результатом регулярного многолетнего применения определенных приемов удобрения и обработки почвы .

3. Третья составляющая почвы — почвенная биота , то есть живой компонент, разнообразные представители растительного и животного мира. Большей частью это микроскопические создания, не видимые простым глазом.

В плодородной пашне в среднем в слое 0-25 см на 1 га содержится 5-10 т простейших растительных и животных организмов, не считая дождевых червей, вес которых составляет 0,8 т/га. Эти величины варьируют в зависимости от свойств почвы и метода подсчета.

Живые существа, содержащиеся в почве, перерабатывают грубое органическое вещество, превращая его в гумус, то есть обогащают почву доступными растениям элементами питания. В здоровой почве биота вносит значительно больший вклад в плодородие почвы, чем любое удобрение.

В состав почвенной биоты входят бактерии, актиномицеты, грибы, водоросли, простейшие одноклеточные, относительно крупные почвенные животные — черви, жуки, личинки жуков, многоножки, мокрицы и т. д., наконец, мыши, кроты, землеройки и пр. Все они перерабатывают растительные остатки.

Дождевой червь выполняет множество функций. Прокладывая ходы в почве, он рыхлит и перемешивает ее, способствуя лучшему проникновению воздуха и воды. Он питается мельчайшими минеральными и органическими частичками, которые, перевариваясь в его кишечнике, превращаются в стойкие органоминеральные соединения, необыкновенно богатые питательными элементами в доступной для растений форме. Эти органоминеральные комплексы выделяются из его кишечника в виде характерных комочков земли.

Переваренная дождевым червем земля содержит в 11 раз больше калия, в 7 раз больше фосфора, в 5 раз больше азота, в 2,5 раза больше магния и в 2 раза больше кальция, чем окружающая почва. Количество дождевых червей служит показателем плодородия почвы. В плодородной почве обитает 1 250 000 дождевых червей на гектар, и за год они перерабатывают, пропуская через себя и превращая в стойкий гумус, от 45 до 75 т почвы. Это значит, что почва получает 45-75 т первоклассного удобрения.

Выращиваемые нами растения также вносят весьма существенный вклад в плодородие почвы. Корни растений, отмирая, оставляют в ней пустоты, которые заполняются водой и воздухом, необходимыми для жизни почвенных организмов. Фотосинтезирующие растения служат для почвы основным поставщиком органического вещества, все остальные почвенные организмы это вещество перерабатывают и превращают в гумус.

Среди почвенных обитателей присутствуют и вредные для растений патогенные микроорганизмы, и вредные насекомые, подгрызающие корни, и личинки жуков, из которых выходят прожорливые листоеды. Но применяемые в органическом земледелии приемы ухода за почвой позволяют свести до минимума их количество и причиняемый ими вред и в то же время создать благоприятные условия для развития полезных микроорганизмов и насекомых.

Немецкий учёный Эренфрид Пфайффер ещё в 1938 году сформулировал так называемый закон гумуса , в соответствии с которым здоровая почва должна содержать не менее 2% органического вещества. Такое количество органического вещества обеспечивает нормальную жизнедеятельность и воспроизводство почвенных микроорганизмов и снабжение растений питательными веществами. Критической точкой является 1,5% органического вещества. Ниже этой точки почву можно считать мертвой и минерализованной. В такой почве растения могут жить только за счет внесения минеральных удобрений. При содержании органического вещества 1,5-2% состояние почвы еще неустойчиво. Стабильное плодородие почвы создается в условиях, обеспечивающих постоянный кругооборот веществ в системе почва-растение, требующий равновесия между главными звеньями этого процесса.

|

| Рис. 2. Состав плодородной почвы (по К. Хайницу) |

Источник: Жирмунская Н. М. Огород без химии. — СПб.: Издательство «ДИЛЯ», 2004

Источник