Влияние приемов основной обработки на структуру светло-каштановой почвы

В засушливых условиях Нижнего Поволжья системы обработки под севооборот, специализированные на производстве зерна, должны разрабатываться на принципах борьбы с засухой, повышение плодородия почвы, защиты ее от эрозии и дефляции, что в конечном итоге влияет на урожай и качество с.-х. культур [1].

Сочетание отдельных приемов обработки почвы видоизменяется в зависимости от почвенных условий и длительности чередования культур в севообороте. Вопрос о частоте глубоких обработок решается с учетом всего комплекса конкретных условий. Прежде всего, их необходимо проводить в паровом поле и под пропашные культуры [2].

Как показывают многолетние исследования, высокая и устойчивая урожайность озимой пшеницы в зоне каштановых почв Нижнего Поволжья может быть достигнута введением в севооборот парового поля, основная обработка и уходные работы которого осуществляются по технологии, адаптированной к природным особенностям территории и с наименьшим антропогенным давлением на агроландшафт [3].

По данным А.И.Сухова и П.Я.Захарова (1991), обработка почвы, особенно безотвальными орудиями (чизелем, параплау и др.) с оставлением стерни на поверхности поля, способствует лучшему сохранению влаги в почве и более полной аккумуляции осадков. В настоящее время созданы новые конструкции орудий и рабочих органов для безотвальной обработки [4, 5].

На фото: Варианты основной обработки почвы: отвальная пахота плугом ПН-4-35 и чизелевание орудием ОЧО-5-40

В Нижне-Волжском НИИСХ – филиал ФНЦ агроэкологии РАН с 2014 года проводятся исследования по использованию ресурсосберегающего почвообрабатывающего орудия ОЧО-5-40 в сравнении с классическим плугом ПН-4-35 и вариантом без основной обработки (стерневой фон) при подъеме паров и зяби в зависимости от складывающихся метеорологических условий осени в рамках трехпольного севооборота.

Изучались следующие варианты основной обработки паров:

1. Отвальная обработка плугом ПН-4-35 на глубину 0,25-0,27 м (контроль);

2. Чизельная обработка орудием ОЧО-5-40 стойкой с долотом на глубину 0,32-0,35 м;

3. Без основной обработки (стерневой фон).

В задачу исследований входило изучение влияния приемов основной обработки почвы на структуру почвенного покрова. Эффективность способов основной обработки в зернопаровом севообороте на светло-каштановых солонцеватых почвах зависит от характера погодных условий предшествующего вегетационного периода и степени засушливости осеннего периода во время проведения механизированных работ.

Годы проведения исследований различались по количеству выпавших осадков, в т.ч. эффективных (5,0 мм и более), суммой среднесуточных температур воздуха, количеством дней с засухой (относительной влажностью воздуха 30% и ниже).

Благоприятные весенние метеоусловия 2014 года способствовали усвоению зимних и ранневесенних осадков. Максимальные запасы продуктивной влаги (139 мм) содержало паровое поле вплоть до первой декады июля 2014 года. В дальнейшем была зафиксирована потеря влаги, а к концу летнего периода в верхнем слое почвы (0-10 см) ее полное отсутствие из-за высокой температуры воздуха (до 35-38оС) и отсутствия эффективных осадков (табл.).

В связи со сложившимися климатическими условиями осенняя основная обработка почвы была проведена после выпадения осадков в количестве 17,7 мм в конце октября. 2015 год отличался более засушливыми условиями (ГТК=0,3) и значительно меньшей годовой суммой осадков по сравнению с многолетней нормой и почти в 2 раза в сравнении с 2014 годом. Запасы продуктивной влаги в пахотном слое находились в пределах 1,6-2,6 мм, что существенно затрудняло проведение осенней основной обработки из-за крайне иссушенного пахотного слоя всеми применяемыми почвообрабатывающими орудиями (плуг ПН-4-35, чизельное орудие ОЧО-5-40) и давало глыбистую зябь (30-40 см в диаметре). В 2016 году осенняя основная обработка проводилась в относительно благоприятных условиях, когда к концу вегетации с.-х. культур запасы продуктивной влаги в пахотном слое составили около 13 мм (ГТК=0,6).

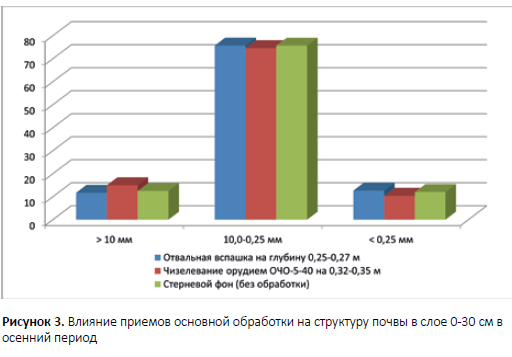

При изучении влияния приемов основной обработки и их систем важная роль отводится структуре почвы, где необходимо руководствоваться классификацией почвенных комков по их размерам [6]. При такой градации к агрономически ценным относят агрегаты размером от 0,25 до 10 мм, более 10 мм считаются глыбистой фракцией и агрегаты размером меньше 0,25 мм – пыльная фракция.

В связи с вышесказанным нами были проведены наблюдения за структурой почвы в начале и конце парования в зависимости от способа основной обработки. Результаты сухого просеивания почвенных образцов в слое 0-30 см свидетельствуют о том, что разница в количестве агрономически ценных агрегатов (10-0,25 мм) в весенний период на всех вариантах глубоких обработок и стерневом фоне была несущественна и составила в 2014 году – 79,70-80,71%, в 2015 году – 84,48-88,56% и в 2016 году – 81,49-84,12%.. Содержание глыбистой фракции (> 10 мм) на варианте с отвальной обработкой составила 16,9% против 12,2% на чизельной обработке и 12,14 – стерне. В 2015 году отмечено значительное увеличение количества агрономически ценных агрегатов (10-0,25 мм) и снижение глыбистой фракции (>10 мм) на всех изучаемых вариантах в два и более раза по сравнению с 2014 годом (рис. 1).

За летний период в паровом поле проводилось до 5 культиваций на глубину 6-8 см для уничтожения однолетних сорняков, что привело к распылению верхнего слоя (0-10 см) в равной степени на всех вариантах опыта и увеличению в нем пылевидной фракции в 1,5-1,8 раз, а также снижению количества агрономически ценных агрегатов (10-0,25 мм) к концу парования (рис. 2).

В меньшей степени разрушение агрегатов почвенной структуры зафиксировано на глубине десятисантиметрового слоя. В целом к началу сева озимых культур количество почвенной фракции размером от 2,0 до 10,0 мм составляло 74,58-75,68 %, что является оптимальными параметрами (рис. 3).

Обобщающей оценкой структурного состояния почвы, по мнению А.Ф. Вадюниной и В.А. Корчагиной (1986), считается коэффициент структурности. Чем выше показатель структурности, тем больше потенциальная способность почвы к оструктуриванию. Максимальное значение коэффициента структурности на начало парования было отмечено на стерневом фоне (без основной обработки) – 4,1, тогда как на вариантах с глубокой отвальной и безотвальной обработками коэффициент структурности составил 3,5 и 3,9. В конце парования к моменту сева озимых культур по пару данный показатель снижался до 2,1-2,2 независимо от вариантов осенней основной обработки.

Выводы. По результатам исследований в 2014-2016 гг. отмечена тенденция оптимального содержания агрономически ценных агрегатов (от 2,0 до 10,0 мм) в весенний период парования независимо от способа осенней основной обработки, что подтверждает расчет коэффициента структурности и хорошей сохранности данных агрегатов к концу парования перед севом озимой культуры.

Андриевская Л.П., с.н.с., Шевяхова Е.А., с.н.с.

НВНИИСХ – филиал ФНЦ

агроэкологии РАН f

Источник

Совершенстование способов основной обработки светло-каштановых поч

Многие исследователи, в частности К.Г. Шульмейстер в книге «Борьба с засухой и урожай» отмечал, что в условиях резко континентального климата Нижнего Поволжья продуктивность сельскохозяйственных культур находится в большой зависимости от складывающихся погодных условий, которые, в свою очередь, влияют на контрастность в урожайности по различным вариантам обработки почвы.

В наших исследованиях было отмечено, что количество продуктивных стеблей на 1 м 2 , как впрочем и других компонентов урожая, в значительной мере зависело от погодных условий – во влажные годы было более высоким, чем в засушливые. Способы основной обработки почвы по-разному влияли на элементы структуры урожая ячменя. Наибольшая высота растений по годам при условии посева одного и того же сорта Ергенинский составляла 57-64 см на фоне чизельной обработки рабочими органами «Ранчо» с рыхлением до 35 см и оборотом пласта на 12-15 см, и наименьшая высота 43-52 см при тех же условиях на варианте мелкой обработки. Наибольшая длина колоса 6,0-7,2 см и соответственно 18-20 зерен наблюдалось на варианте чизельной обработки рабочими органами «Ранчо» с рыхлением до 35 см и оборотом пласта на 12-15 см, наименьшая длина колоса 4,0-5,0 см и соответственно 11-14 зерен было сформировано на варианте мелкой обработки дисковой бороной БДТ-3 на 10-12 см, что в первую очередь было обусловлено более благоприятным водным режимом в первом случае, и наименьшим содержанием влаги в течение вегетационного периода в четвёртом варианте опыта.

В зависимости от способов основной обработки почвы под пар существенно изменялись условия роста и развития корневой системы озимой пшеницы сорта Донской сюрприз. Наибольшая масса корней в слое почвы 0-40 см формировалась на варианте чизельной обработки рабочими органами «Ранчо» с рыхлением до 35 см и оборотом пласта на 12-15 см. Близкие показатели были на варианте чизельной обработки рабочими органами «Ранчо» с рыхлением до 35 см без оборота пласта, а наименьшие – при мелкой обработке. Основная масса корней (более 50%) размещалась в слое почвы 0-15 см по всем вариантам опыта, но наиболее четко это выражалось на мелких обработках.

Кроме проведения снопового анализа озимой пшеницы и ячменя и определения их биологического урожая в задачу исследований входил учет фактического урожая прямым комбайнированием делянок комбайном Сампо.

Полученные результаты подтвердили эффективность вариантов с чизельной обработкой рабочими органами «Ранчо» рыхлением до 35 см и оборотом пласта на 12-15 см и без него, причем наибольшая урожайность наблюдалась по данным способам обработки на протяжении всех лет исследований по обеим культурам севооборота. Это объясняется в первую очередь лучшей влагообеспеченностью на данных фонах. Снижение урожайности озимой пшеницы и ячменя на делянках с отвальной вспашкой на 20-22 см происходило вследствие образования больших глыб, что обусловливало интенсивную вентиляцию обработанного слоя и потерю влаги. Вариант с мелкой обработкой дисковыми орудиями отставал от других сравниваемых видов основной обработки по всем параметрам. Поэтому, естественно, фактическая урожайность зерновых культур на данном фоне была значительно ниже (табл. 1, 2).