Лущение стерни: технология и оборудование

Лущением стерни называют сельскохозяйственные работы по рыхлению и перемешиванию верхнего слоя почвы на глубину 5-15 см для борьбы с сорняками и их семенами, вредителями и их личинками, с целью удержания влаги и повышения плодородия. Предшествует зяблевой вспашке. Как правило, процедуру проводят сразу или во время сбора урожая зерновых и прочих культур специальными агрегатами.

Назначение

Во времена позднего СССР, когда развитие сельского хозяйства достигло расцвета, мероприятия по лущению стерни были обыденными и применялись повсеместно. Однако после развала Советского Союза технологическую операцию по ряду причин (главным образом – экономических) во многих регионах исключили. Между тем, опыт последующих десятилетий показал, что данная процедура отнюдь не лишняя в севообороте.

- Испарение из почвенного слоя влаги, особенно усиливающееся после уборки зернобобовых комбайнами.

- Распространение различных возбудителей болезней (например, спорыньи, росы мучнистой, гнилей корневых, ржавчины и т. д.)

- Развитие насекомых-вредителей, в том числе их яиц, куколок, личинок.

- Рост вегетативной массы многолетних растений, рассеменение сорняков.

В странах СНГ землю в основном обрабатывают специальными дисковыми механизмами – лущильниками «ЛДГ 10/15/20» или похожими агрегатами.

Нарушения технологии

В условиях средней полосы подготовка почвы подразделяется на три типа операций:

- предварительная;

- основная;

- предпосевная.

В каждой из них согласно науке агротехнические мероприятия по лущению являются обязательными как перед применением отвальной, так и ресурсосберегающей техники. Однако многие предприятия, фермеры и частники игнорируют этап с целью экономии топлива и/или рабочего времени, считая данные работы несущественными.

Хозяйства, где процедура игнорируется, впоследствии сталкиваются с повышением количества вредителей, почвенных болезней, засоренностью сорняками. Для борьбы с ними выделяются дополнительные средства, в больших количествах используются ядохимикаты. Кроме того, основная зяблевая вспашка из-за необработанного дерна либо стерни получается худшего качества, агрегаты и механизмы испытывают значительную нагрузку, в результате чего снижается их ресурс. Особенно важно лущение после жатвы зерновых. Если его не проводить, земля быстро пересыхает и деревенеет, вспашка такого поля становится непростой задачей для механизатора.

Удержание влаги

Накопление и удержание влаги вследствие агротехнических мероприятий осуществляется разными способами. После лущения почва становится рыхлой с большим количеством некапиллярных крупных пор. Осенние дожди наполняют их водой, которая испаряется незначительно.

Мелкие капилляры, пронизывающие уплотненную почву, напротив, проводят влагу от насыщенных пластов к более сухим. В результате вода либо испаряется, либо уходит вглубь. В процессе обработки система капилляров разрушается, что предотвращает высыхание земли.

На взлущенных полях влага также скапливается в результате перегонки пара в верхние слои из более влажных нижних горизонтов. Конденсация происходит на границе необработанного и взрыхленного слоев почвы. Наблюдения показали, что после работы в поле лущильников в земле не только сохраняется необходимая концентрация жидкости, но и возрастает.

Противосорняковый эффект

Хотя уборка зерновых происходит достаточно рано, к этому времени успевают созреть ряд ранних сорняков, таких как пикульник, горец, дикая редька и прочие. В процессе жатвы их семена осыпаются на гораздо большие площади, чем в дикой среде. Кроме того, в стерне остаются 1/2-летние (василек, ромашки, подмаренник) и многолетние сорные травы (чистец, различные виды полыни). Особенно «вредными» являются осот и ползучий пырей. Чем дольше не обрабатывается поле, тем больше укореняются сорняки, засоряя почву.

Еще один момент связан с тем, что осыпавшиеся семена дикий растений и злаков после уборки остаются на поверхности и не всходят. Если провести вспашку без предварительной обработки, семена заглубляются в землю и на следующий год «радуют» дружными всходами. Не отстают и многолетники, накапливая питательные вещества в корневой системе.

Лущение стерни, проводимое в августе/сентябре, позволяет заглубить семена на небольшую глубину и одновременно срезает побеги растений. Благодаря сохраняющейся теплой погоде и активизирующимся осадкам семена прорастают, а многолетники восстанавливают зеленую массу, расходуя запасенные питательные вещества и тем самым ослабевая. Последующая зяблевая обработка уничтожает всходы и предотвращает разрастание сорняков.

Сроки проведения

Эффективность послеуборочного лущения напрямую зависит от сроков проведения. Наиболее целесообразно осуществлять лущильные работы в поле следом за комбайном. В этом случае стерня будет достаточно мягкой, не пересушенной. Предварительно скирдуется и по возможности увозится солома.

Положительный эффект наблюдается, даже если проводить обработку спустя несколько дней после уборки, но не позже одной недели. Статистика показывает, что у зерновых яровых культур наблюдается прибавка урожайности на 2-3 центнера с гектара. Опоздание по срокам снижает либо нивелирует положительный эффект.

Экономия ГСМ

Кроме пользы с точки зрения агрономии, лущение стерни в последующем позволит значительно сэкономить топливо в процессе зяблевой (основной) обработки почвы. Показатели эффективности достигают 10-15% в сравнении с затратами горюче-смазочных материалов, если обрабатывать зябь без предварительного дискования.

Экономия ГСМ связана с тем, что лущильные работы предотвращают потерю почвенной влаги, что в свою очередь уменьшает плотность пахотного слоя. Сопротивление хода почвообрабатывающих агрегатов либо плугов снижается на 20-35%, общая производительность в итоге увеличивается до 20%.

Технология лущения стерни

Если раньше для лущения применяли бороны, то сегодня их все больше заменяют агрегаты дискаторы (лущильники). Их преимущество за счет использования сферических вращающихся дисков заключается в меньшем сопротивлении, оказываемом почвой и растительностью, а также возможностью настройки глубины заделки в зависимости от конструкции в пределах 3-25 см. Рабочая скорость составляет 10-25 км/час.

При выборе глубины лущения и модели агрегата отталкиваются от таких параметров, как гранулометрический состав обрабатываемой земли, увлажненность, тип стерни и степень засорения разнотравьем. Легкие почвы дискуются на меньшую глубину, тяжелые – на большую. Например, если на участке преобладают однолетние сорняки, в сухой период заделка осуществляется на глубину 6-8 см (чтобы было достаточно влаги для прорастания семян), в дождливый – на 5-6 см. Кроме того, применение дисков (в отличие от бороны) позволяет подрезать под углом стебли и корни многолетников, в результате чего их значительная часть погибает, а оставшаяся уничтожается подзимней вспашкой.

Если поле в высокой степени засорено пыреем либо другим корневищным сорняком, используют дисковые бороны с более мелким шагом. На каменистых почвах применяются чизельные культиваторы со стрельчатыми лапами.

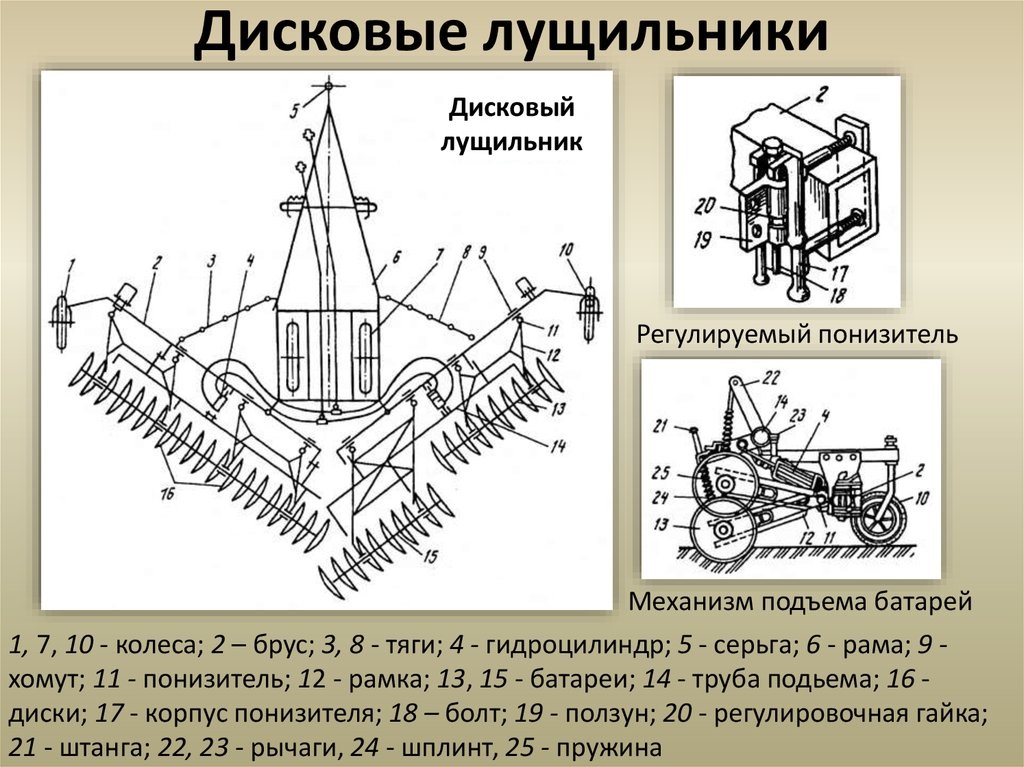

Лущильник «ЛДГ 10»

Данная модель на просторах СНГ используется достаточно широко. Это простой по конструкции, дешевый и легкий в эксплуатации агрегат дисковой конструкции. Оборудование крепится к любому трактору, даже маломощному. Отличительной чертой является гибкая настройка работы дисков и мгновенный перевод из транспортировочного положения в рабочее, что позволяет обрабатывать поля со сложным рельефом, небольшие приусадебные участки, кромки вдоль леса, зарослей кустарника, болотца.

«ЛДГ 10» состоит из:

- рамы, базирующейся на пневмоколесах;

- рабочих секций;

- перекрывающей дисковой батареи;

- штанг, установленных на каретки.

Каретки в свою очередь включают брус с самоустанавливающимися колесами и гидроцилиндр с настроечным винтом, позволяющим выставлять глубину обработки.

Источник

Лущение стерни — важный этап послеуборочной обработки почвы

Об особенностях лущения стерни рассказывают эксперты Волгоградского филиала ФГБУ «Ростовский референтный центр Россельхознадзора»

После уборки культур сплошного посева почва зачастую бывает сильно уплотненной и засоренной семенами и органами вегетативного размножения сорных растений, на стерне содержится очаги возбудителей болезней и вредителей сельскохозяйственных культур.

Чем дольше остается необработанной стерня, тем больше семян успевают прорости и тем сильнее будет засорена почва.

Лущение стерни – это первый этап обработки почв после сбора урожая зерновых, предназначенный для рыхления и перемешивания верхнего слоя почвы на глубину 5-15 см, разделки дернины, уничтожения сорняков и вредителей, предохранения почвы от высыхания.

Лущением в почву заделываются пожнивные остатки и корни растений, которые разлагаясь, являются продуктом жизнедеятельности микроорганизмов. С увеличением органического вещества в почве увеличивается в ней и количество микроорганизмов, усиливается их деятельность. Продукты разложения органического вещества микроорганизмами служат источником пищи культурным растениям. Из этого можно сделать вывод, что лущение стерни – важный фактор накопления питательных веществ.

Эффективность лущения напрямую зависит от сроков проведения.

Наиболее рационально проводить работы в поле следом за комбайном. Положительный результат наблюдается, даже если проводить обработку спустя 2-3 дня после уборки, но не позже одной недели.

Опоздание по срокам уменьшает либо обнуляет нужный эффект. Пышный верхний слой снижает испарение воды и вместе с тем поддерживает впитывание почвой атмосферных осадков в послеуборочный период. В результате лущения нижележащие слои почвы становятся более рыхлыми, что улучшает качество зяблевой вспашки и тем самым повышает урожайность возделываемых культур.

Материал подготовлен специалистами Волгоградского филиала ФГБУ «Ростовский референтный центр Россельхознадзора».

Источник

Виды обработки почв и лущение стерни

Система агротехнических мероприятий в соответствии с требованиями возделывания различных сельскохозяйственных культур предполагает три вида механической обработки почв. Это ¾ основная, поверхностная и специальная обработки почвы.

Основную обработку почвы на большей части территории нашей страны проводят лемешно-отвальными плугами. В зонах действия ветровой эрозии в качестве орудий основной обработки применяют культиваторы-плоскорезы и плоскорезы-глубоко-рыхлители.

Для поверхностной обработки используют бороны, культиваторы, дисковые лущильники, катки и другие машины и орудия.

К машинам и орудиям специального назначения относятся плуги: кустарниково-болотные, плантажные, садовые, для каменистых почв, для горных склонов, ярусные, лесные, дисковые и др.

Основная обработка почвы представляет собой систему мероприятий, обеспечивающих создание благоприятных условий для накопления влаги; борьбу с сорняками, вредителями и болезнями сельскохозяйственных культур; благоприятное протекание микробиологических процессов (разложение растительных остатков); повышения ее плодородия путем сохранения и увеличения пахотного слоя; высококачественное выполнение всех последующих операций по возделыванию и уборке культурных растений.

К основной обработке почвы следует подходить строго зонально, а в каждой зоне ¾ с учетом конкретных условий (плотности, влажности, твердости, засоренности рельефа, а также типа предшественника культуры, под которую готовится почва).

К видам основной обработки почвы относят: лущение стерни, вспашку.

Лущение стерни (применяют после зерновых) ¾ агротехнический прием основной обработки почвы, связанной с оборотом пласта на глубину 5-12 см, который предшествует зяблевой вспашке.

При этой операции срезаются пожнивные сорняки, подрезаются подземные органы многолетних корневищных сорняков, провоцируются к прорастанию семена сорняков, которые затем уничтожаются вспашкой. Кроме того, гибнет большое количество возбудителей болезней и вредителей сельскохозяйственных культур, обеспечивается большая сохранность влаги и ее лучшее накопление при выпадении дождей. Лущение повышает также качество крошения пласта при последующей вспашке, особенно в засушливых районах. Даже сухие почвы за счет конденсации влаги в ночное время из воздуха увлажняются до такой степени, что обеспечивается удовлетворительное крошение почвы.

В результате лущения нижележащие слои почвы становятся более рыхлыми, это снижает тяговое сопротивление плугов до 35%.

Для выполнения операции «лущение» используют:

— дисковые лущильники ЛДГ-10А, ЛДГ-5, Л-111;

— тяжелые дисковые бороны БДТ-3, БДТ-7, БДТ-10;

— чизельные культиваторы КЧ-5,1, КЧН-5,4, КЧН-1,8, оборудованные сменными лапами (150 или 270 мм) в зависимости от предшествующей культуры, наличия сорной растительности, камней.

При подготовке почвы под озимые культуры (для ускорения прорастания сорняков) лущение проводят тяжелой дисковой бороной БДТ-7 в сцепке с кольчато-шпоровыми катками или культиватором КЧ-5,1 с приставкой ПК-5,1 или ПКД-5,1.

На почвах, чистых от корневищных и корнеотпрысковых сорняков, глубина рыхления ¾ 5-7 см, на засоренных ¾ 1-12 см по мере появления проростков сорняков дискование или чизелевание повторяют.

Агротехнические требования: лущение стерни проводится после уборки предшественников, но не позднее 7-ми дней.

Таблица 4.6 Требования к выполнению технологической операции по лущению и методы оценки качества работ

| Контролируемые показатели | Норма | Отклонения | Метод оценки качества | Коэффициент качества |

| Лущение | ||||

| Глубина рыхления почвы, см — на чистых — на засоренных | 5-7 10-12 | Норма ± 2 ± 3 | Линейкой по диагонали поля на выровненной поверхности в 10-ти местах | 1,0 0,9 0,8 |

Окончание таблицы 4.6

| Огрехи (вокруг помех), м 2 /га | Отсутствуют | Соответствует требованиям До 5 До 7 | Линейкой по диагонали поля в 5-ти местах | 1,0 0,9 0,8 |

| Неподрезанные сорные растения, шт./м 2 | Отсутствуют | Соответствует требованиям До 5 До 10 | Подсчет растений с помощью рамки 0,25 м 2 в 10-ти местах по диагонали поля | 1,0 0,9 0,8 |

Подготовка агрегатов.Скорость движения устанавливается 2,5-3,3 м/с (9-12 км/ч).

Качество обработки и глубина достигаются изменением угла атаки, сжатием пружин, с помощью гидросистемы.

Угол атаки для пожнивного лущения почвы устанавливают равным 35°, на рыхлых и малозасоренных почвах его уменьшают до 30°, а при использовании лущильника как бороны для разделки пласта ¾ 15-20°; для дисковых борон на разделке пласта угол атаки должен быть 12-15°, а для лущения – 18-21°. При увеличении скорости агрегата угол атаки рекомендуется уменьшать. Лемешные лущильники из-за низкой производительности не нашли применения в Беларуси. Раскосы механизма навески трактора устанавливают в продольных отверстиях для улучшения приспосабливаемости машины к рельефу поля в поперечной плоскости.

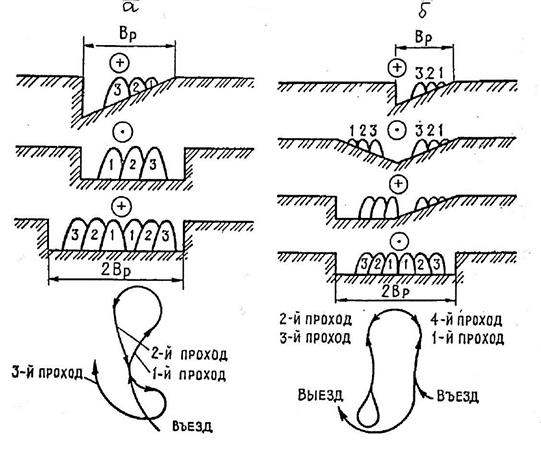

Подготовка поля и способы движения агрегата.Поля очищают от остатков соломы и копен. Основной способ движения ¾ челночный, но можно применять круговой (при длине гона до 400 м), диагональный или диагонально-перекрестный (при 2-следной обработке).

Контроль качестваосуществляется в процессе работы трактористом и при приемке работы бригадиром (агрономом). Качество лущения определяют (оценивают) по глубине обработки, полноте подрезания растений и наличию агрехов (табл. 4.6).

Вспашка

Вспашка ¾ важнейший агротехнический прием обработки почв, при котором происходит оборот пласта, крошение и перемешивание почвы, уничтожение сорной растительности, заделка пожнивных остатков и удобрений.

Виды вспашки: выровненная вспашка; контурная вспашка с образованием микролиманов, лунок или прерывистых борозд (для борьбы с водной эрозией); ярусная вспашка; вспашка с почвоуглубителями (для ликвидации плужной подошвы); запашка органических удобрений; перепашка; слитная вспашка; безотвальная стерневая обработка на глубину от 16-ти до 30-ти см; безотвальная обработка по методу Мальцева ¾ обработка специальными долотообразными рыхлящими корпусами.

Вспашка одна из наиболее энергоемких операций сельскохозяйственного производства; на нее приходится до 35 % всех затрат механической энергии.

Агротехнические требования.Существующие агротребования представлены в табл. 4.7.

Таблица 4.7 Требования к выполнению технологической операции по вспашке и методы оценки качества работ

| Контролируемые показатели | Норма | Отклонения | Метод оценки качества | Коэффициент качества |

| Глубина пахоты, см | 18-22 | Норма ± 2 ± 3 | Линейкой от выровненной поверхности до дна борозды по диагонали поля в 10-ти местах при размере поля до 10-ти га, в 20-ти местах ¾более 10 га | 1,0 0,9 0,8 |

| Рыхление подпахотного горизонта, см | 35-40 | Норма ± 5 ± 10 | Накладывание рамки 1´1 в 5-кратной повторности | 1,0 0,9 0,8 |

| Высота свальных гребней, глубина развальных борозд (после заделки), см | Норма ± 2 ± 4 | Линейкой в 5-ти местах | 1,0 0,9 0,8 |

Окончание таблицы 4.7

| Глыбистость (комков размером более 5-ти см), шт./м 2 | 15-20 | До 2 До 5 До 10 | Подсчет комков в 5-ти местах по диагонали с помощью рамки 0,25 м 2 | 1,0 0,9 0,8 |

| Заделка удобрений, растительных остатков, случаев на 1 га | Полная | Соответствует требованиям Не более 5 Не более 10 | Визуально | 1,0 0,9 0,8 |

| Наличие необработанных участков (опахивание поворотных полос, клиньев) | Не допускается | Соответствует требованиям Невыполнение требований | Визуально | 1,0 0,8 |

| Огрехи, м 2 /га | Отсутствуют | Соответствует требованиям До 3 До 5 | Линейкой в 5-ти местах | 1,0 0,9 0,8 |

Направление вспашки рекомендуется ежегодно чередовать. На склонах вспашку следует производить поперек; на переувлажненных полях ¾ вдоль склона.

Комплектование и подготовка агрегатов.Для вспашки обычно используются тракторы К-700, К-701, Т-150К, ДТ-75М, Беларус 12221, 1522, 1523, 2522.

Заднее навесное устройство тракторов класса 30 кН при агрегатировании их с навесным плугом настраивается по 2-точечной схеме, а К-700,

К-701 и Беларус всех марок ¾ по 3-точечной.

Перед вспашкой поле должно быть освобождено от соломы, кустов, камней, остатки высокостебельных культур измельчены, удобрения равномерно разбросаны, большие ямы и канавы засыпаны, поле размечено и разбито на загоны, поворотные полосы отпаханы.

Оптимальные сроки вспашки:

· под озимые культуры:

— рожь ¾ за 2-3 недели до сева;

— пшеницу ¾ за 3-4 недели;

· при основной обработке ¾ от уборки предшественника до конца сентября.

Зяблевую вспашку проводят после лущения почвы при появлении всходов сорняков:

· пырея ползучего ¾ в период массового появления «шилец»;

· корнеотпрысковых (осота) ¾ при образовании розеток.

На полях, не засоренных камнями, для вспашки используют плуги общего назначения: ПЛН-8-35П, ПЛН-5-35П, ПЛН-4-35П, ПЛН-3-35П, ПНГ-3-43, ПНГ-(4+1)-43.

При наличии камней используют плуги с защитой рабочих поверхностей от повреждений.

Для гладкой пахоты используют плуги оборотные ПОН-3-35, ПОН-5-40, ППО-4-40, ППО-5-40 и др.

При вспашке для уплотнения почв, дробления глуб, выравнивания поверхности в агрегате применяют приспособления ПКА-2, ПВР-2,3, ПК-3,1, ПП-2,8, секции катка ЗККШ-6, бороны и др.

После уборки многолетних трав 2-3-годичного пользования пласт обрабатывают в один след вдоль направления вспашки чизельным культиватором КЧ-5,1 со сменными лапами 10 мм (пикообразные).

При более длительном пользовании травостоем (особенно при перезалужении) дернина предварительно разбрасывается в два следа вдоль участка и по диагонали чизельными культиваторами или БДТ-7, БДТ-10.

Вспашку проводят через 3-5 дней плугами с полувинтовыми, винтовыми и культурными отвалами в сочетании с предплужниками или углоснимами и обязательным наличием выравнивающих и уплотняющих приспособлений ¾ ПВР-2,3, ПК-3,1, ПКА-2, ПП-2,8 и др. Скорость движения агрегата ¾ 7-9 км/ч.

Обработку клеверного пласта одногодичного пользования без предварительной разделки дернины проводят плугами с полувинтовыми отвалами, оборудованными предплужниками или углоснимами.

На склонах и участках, подверженных водной и ветровой эрозии, проводят безотвальное рыхление чизельными плугами ПЧ-2,5, ПЧ-4,5 и культиваторами КЧ-5,1, КЧН-5,4, плоскорезами КПШ-9,2, КПГ-2 и др.

Вспашку проводят на глубину пахотного слоя. Не допускается выворачивание на поверхность почвы подзолистого горизонта.

Глубина вспашки должна быть одинаковой.

Направление движения пахотного агрегата, пахоту всвал и вразвал необходимо ежегодно чередовать.

Первые проходы плуга должны быть прямолинейными, свальная борозда выполнена правильно.

Свальная борозда выполняется способами:

· обычным ¾ с образованием одноразъемной или двухразъемной (вразвал)

· методом отпашки борозд.

Выполнение развальной борозды: за несколько проходов до запашки загона подравнять ширину незапаханной полосы так, чтобы ширина ее была меньше рабочего захвата плуга на ширину одного корпуса.

Края полей должны быть полностью опаханы. Развальная борозда ¾ прямая, после вспашки ее заравнивают 3-корпусным плугом или секцией дисковой бороны, работающей всвал. Регулировка плуга: первый корпус должен работать на полную глубину, второй ¾ на ½, а последний ¾ только касаясь почвы.

Высота свальных гребней, глубина развальных борозд после заделки ¾ не более 7-ми см, огрехи не допускаются.

Углубление пахотного слоя методом припашки подзолистого слоя требует обязательного дополнительного внесения органических удобрений и известкования.

Разуплотнение подпахотного горизонта «плужной подошвы» проводят плугами ПЧ-2,5, ПЧ-4,5, ПРПВ-5,50В, АКР-3, АКР-4,5.

При регулировании пахотных агрегатов важно добиться параллельности рамы плуга поверхности поля в рабочем положении. Это достигается регулировкой длины вертикальных раскосов и центральной тяги. Так, у К-700, К-701 длина вертикальных раскосов устанавливается 865 мм, а центральной тяги ¾ 1200±125 мм. При работе с номинальной нагрузкой на крюке происходит выравнивание нагрузок на передний и задний мосты. В противном случае следует догружать задний мост балластом 1000-1500 кг и тем самым увеличить производительность на 5-7 %.

Тракторы Т-150К агрегатируются с плугом таким образом, что центр сопротивления плуга не совпадает с продольно вертикальной плоскостью проходящей через ось симметрии трактора, то есть имеет место неидеальное агрегатирование. Это является особенностью пахотных агрегатов с тракторами Т-150К. Трактор движется по невспаханному полю возле открытой борозды и при неправильном агрегатировании, т.е. выборе расстояния от стенки борозды до колеса трактора возможно сползание его в борозду, что резко снижает производительность агрегата и качество пахоты.

Длина раскосов в Т-150К должна быть 720-740 мм. Ширина колеи 1680 м. При подготовке тракторов МТЗ-80 для работы с 3-х корпусным плугом шириной захвата 1050 мм колея устанавливается на 1500 мм (левое колесо ¾ 700, правое ¾ 800 мм от оси симметрии трактора); при ширине захвата плуга 900 мм колея трактора 1400 мм (левое колесо ¾ 650, правое ¾ 750 мм от оси симметрии трактора).

Для уменьшения буксования грузы с правого переставляют на левое колесо. Вилки раскосов механизма навески соединяют с нижними тягами болтами через круглые отверстия. Левый раскос устанавливают на постоянную длину 515 мм, а горизонтального положения плуга добиваются изменением длины правого раскоса и центральной тяги.

При агрегатировании плугов ПКМ-5-40Р и ПКМ-6-40Р с тракторами Беларус 1221 и 1522 ширина колеи трактора должна быть 1800 мм. Ось подвески должна быть установлена на нижних тягах навесной системы трактора и зафиксирована чеками. Агрегатирование плуга с трактором производится на ровной площадке. Трактор на малой скорости задним ходом подъезжает к плугу так, чтобы ось, установленная на нижних тягах навесной системы трактора, вошла в гнезда ловителей и зафиксировалась в них.

Перед вспашкой необходимо укоротить правый раскос навесной системы трактора так, чтобы и правый конец оси подвески был выше левого на половину предполагаемой глубины пахоты.

Пахота производится в следующем порядке:

· на первом проходе работают только три последних корпуса. Последний корпус пашет примерно на половину от нормальной глубины вспашки;

· на втором проходе правое колесо трактора находится в борозде после первого прохода. Первый корпус пашет на половину глубины, последний ¾ на полную глубину;

· на третьем проходе правое колесо трактора расположено в борозде после второго прохода;

· все корпуса пашут на полную глубину. Устраняются перекосы рамы плуга в поперечном и продольном направлении;

· ширина захвата плуга регулируется с помощью гидроцилиндра по указателю ширины корпуса, закрепленному на раме плуга, а ширина захвата переднего корпуса ¾ талрепом.

Работа агрегатов в загоне. При использовании тракторов МТЗ-80/82 на вспашке следует пользоваться ГСВ, силовым (позиционным) регулятором, что дает значительное увеличение производительности.

Подготовка поля к вспашке состоит в удалении камней, копен соломы и др., препятствующих движению, разбивке поля на зоны, отбивке поворотных полос и провешивании линий проходов агрегатов.

Существует понятие ¾ критическая длина гона, при уменьшении которой производительность значительно снижается. Она составляет для К-701 ¾ 500-600 м, Беларус 1221 и 1522 ¾ 400-450 м, ДТ-75М ¾ 300-350 м,

МТЗ-80 ¾ 200-250 м.

Если производительность пахотных агрегатов при L=1000 м взять за 100 %, то при уменьшении длины гона до 250 м их производительность снизится на 15-30 %. К-701(700) ¾ 30 %, Т-150, Т-150К ¾ 25 %, ДТ-75М ¾ 20 %, МТЗ ¾ 15 %. То есть энергонасыщенные трактора более чувствительны к изменению естественных природных условий. Рекомендуется при вспашке полей неправильной формы загоны прямоугольной формы пахать большими тракторами, а оставшиеся участки неправильной формы ¾ меньшими тракторами.

Поля треугольной формы, ширина основания которых меньше 110 м (для трактора класса 1,4), пашут вразвал, причем пахотный агрегат движется вдоль боковых сторон, а разворачивается на основании треугольника. Развальная борозда образуется по медиане треугольника.

Подготовку полей, образование свальных гребней и отбивку поворотных полос также желательно производить менее мощными тракторами.

При вспашке могут применяться различные способы движения

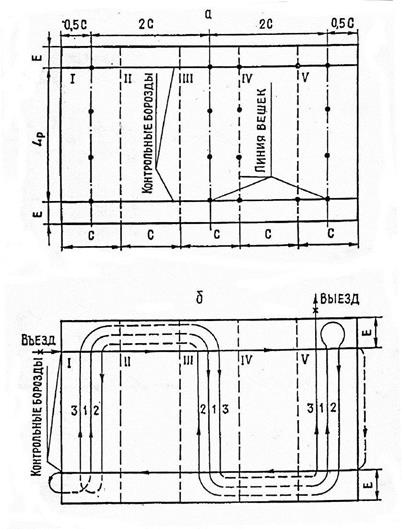

(рис. 4.9–4.12). При выборе их необходимо учитывать рельеф, площадь, состав агрегатов и агротехнические требования. Направление пахоты следует периодически чередовать.

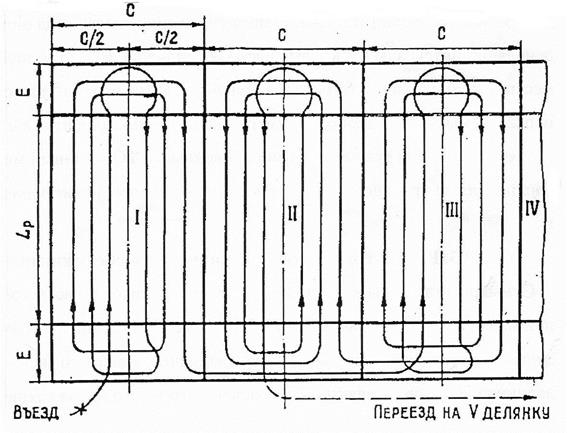

Вспашка всего поля петлевым способом всвал или вразвал применяется только в тех случаях, когда поля небольших размеров не разбиваются на загоны. При разбивке поля на три и более загонов чаще применяется петлевой способ движения с чередованием всвал и вразвал (рис. 4.11). Нечетные пашут всвал, а четные вразвал. В этом случае почти в 2 раза меньше будет свальных гребней и развальных борозд, чем если бы пахать только всвал или вразвал.

Петлевые повороты пахотных агрегатов вынуждают увеличивать ширину поворотных полос, усложняют повороты, особенно широкозахватных агрегатов. Поэтому часто применяют беспетлевые способы движения на вспашке.

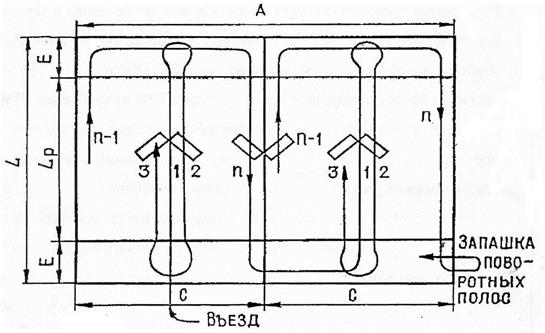

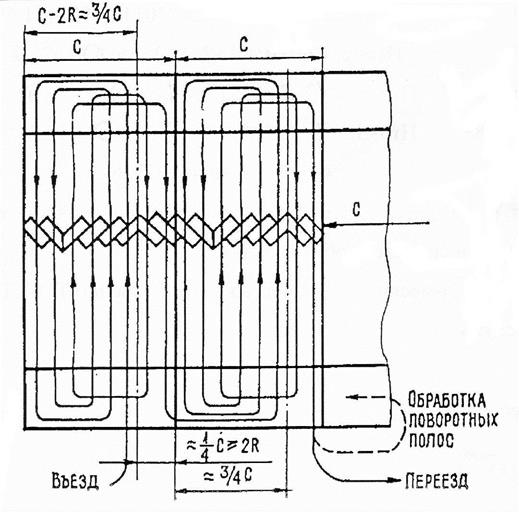

Рис. 4.9 Схема движения при вспашке всвал:

С ¾ ширина загона; А ¾ ширина поля; Е ¾ ширина поворотной полосы; n ¾ число проходов на загоне; R ¾ радиус поворота; е ¾ длина выезда агрегата; В ¾ ширина захвата агрегата

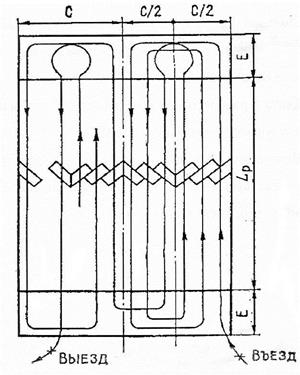

Рис. 4.10 Схема движения при вспашке вразвал

Рис. 4.11 Схема движения при вспашке с чередованием загонов всвал и вразвал (порядок обработки загонов I – III – V – IV, вспашка нечетных загонов ¾ всвал,

При комбинированной беспетлевой вспашке (рис. 4.12) провешивают линию первого прохода на расстоянии (

Рис. 4.12 Схема движения при комбинированной беспетлевой вспашке

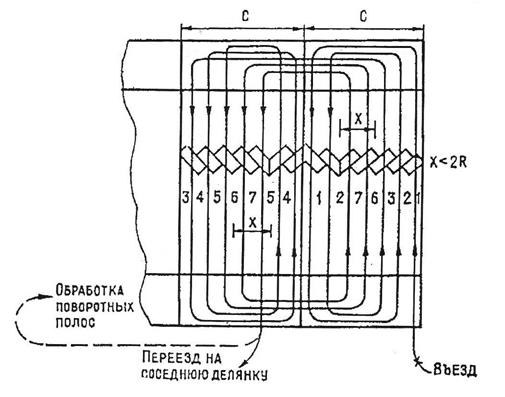

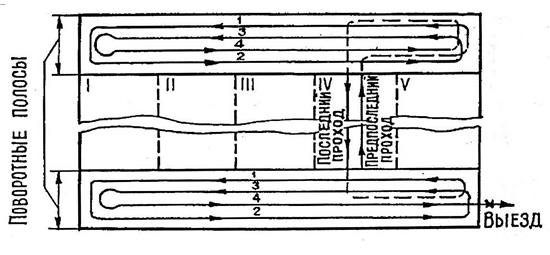

Одной из разновидностей беспетлевых способов движения является 2-х загонная беспетлевая вспашка вразвал (рис. 4.13). При этом способе движения каждый из загонов распахивается вразвал до тех пор, пока не остается полоса шириной

При внедрении укрупненных севооборотов и широком развитии мелиорации образуются прямоугольные поля большой площади, на которых при вспашке обычным способом образуется множество свальных гребней и развальных борозд.

Рис. 4.13 Схема движения при двухзагонной беспетлевой вспашке

Сократить их число, а также длину и время холостых поворотов агрега-

та на прямоугольных или квадратных участках большой площади можно за счет применения беззагонно-кругового (конвертного) способа вспашки

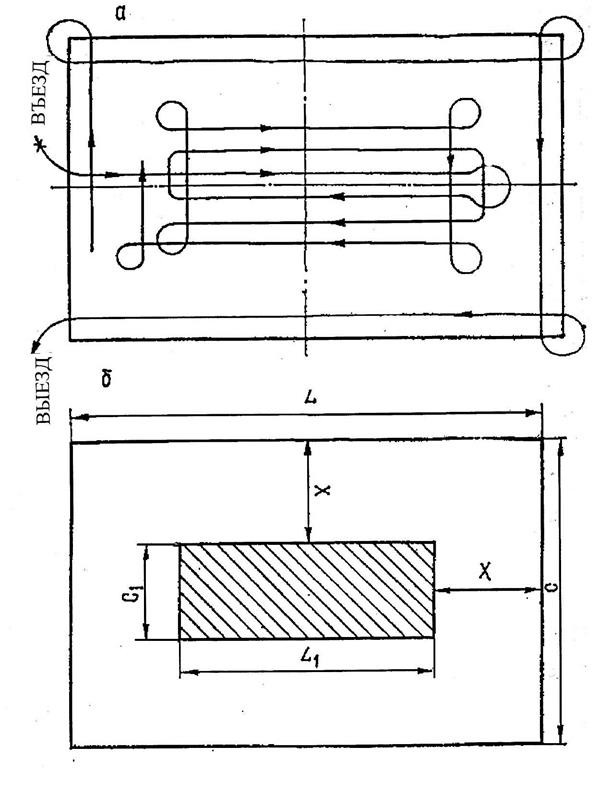

(рис. 4.14). При этом способе значительно снижается общая длина холостых поворотов на поле и образуется только один свальный гребень в центре поля. Разбивка поля заключается в том, что в центре поля мелкими бороздами отмечается площадка шириной

Рис. 4.14 Схема движения при беззагонно-круговом (конвертном) способе вспашки:

а ¾ схема движения пахотного агрегата; б ¾ схема разбивки поля

Недостатком этого способа вспашки является сгруживание почвы к центру поля. Во избежание этого необходимо чередовать конвертную вспашку с загонными способами движения агрегата.

Чтобы улучшить микрорельеф поля и получить слитную и ровную по-

верхность вспаханного поля, существуют различные способы образования свальных гребней и заделки развальных борозд.

При образовании свального гребня методом в половину пахотного слоя

(рис. 4.15) при 1-м и 2-м проходе настраивают плуг таким образом, чтобы передний корпус пахал на половину глубины пахоты (

ний на полную глубину (

Рис. 4.15 Схема распашки свального гребня способом «в половину пахотного слоя»:

Наиболее часто образование свальных гребней производят методом отпашки (рис. 4.16). Для 1-го прохода плуг настраивают таким образом, чтобы лемех первого корпуса только скользил по поверхности поля (

Рис. 4.16 Схема распашки свального гребня:

а) способом отпашки (за три прохода);

б) способом вразвал (за четыре прохода)

Образование свального гребня выполняют также способом вразвал за четыре прохода (рис. 4.16). При этом 1-й и 2-й проходы производят при такой настройке плуга, когда первый корпус скользит по земле (

Для образования неглубоких развальных борозд во время предпоследнего заезда плуг устанавливают так, чтобы последний корпус прокладывал борозду глубиной 0,16-0,18 м, а первый пахал на полную глубину. Окончательно заделку развальных борозд производят при такой регулировке плуга, когда первый корпус идет на полную глубину или на 0,03-0,04 м глубины, а последний только скользит по поверхности пашни. Трактор ведут правой гусеницей или колесом у кромки борозды так, что передние корпуса плуга отбрасывают ранее вспаханную почву в борозду и на месте развальной борозды образуется неглубокая широкая ложбина с плавными откосами. Заделку развальных борозд часто осуществляют дисковыми лущильниками или боронами.

Оптимальную ширину загона устанавливают расчетным путем или по номограммам.

Для определения ширины загона при вспашке с чередованием загонов всвал и вразвал можно пользоваться упрощенной или уточненной формулой:

Поле разбивают на загоны, ширина которых должна быть кратна ширине захвата пахотного агрегата (табл. 4.8).

Разметка поля для вспашки заключается в отбивке поворотных полос и провешивании линий первых проходов на нечетных загонах (рис. 4.17) при вспашке с чередованием загонов всвал и вразвал (рис. 4.11).

Рис. 4.17 Схема разбивки (а) и разметки (б) поля на загоны при вспашке

После разметки поля пропахивают контрольные борозды и производят распашку свальных гребней, как правило, тракторами МТЗ с 3-корпусным плугом. Этот агрегат после настройки его на площадке идет обоими колеса

ми по невспаханному полю, поэтому первый корпус будет скользить по поверхности, а последний ¾ пахать на полную глубину. При 2-ом и последую- щих проходах трактор правым колесом движется по борозде, поэтому плуг

всеми корпусами пашет на полную глубину, что и требуется при образовании свальных гребней.

Таблица 4.8 Ориентировочная ширина загона (м) в зависимости от длины гона

| Трактор | Длина гона, м | Е – ширина поворот- ной полосы, м | ||||||

| 300-400 | 401-500 | 801-700 | 701-1000 | 1001-1300 | 1301-1500 | |||

| К-701, | — | — | 106-118 | 119-130 | 131-140 | 141-150 | 27-30 | |

| Т-150К, Т-150, Беларус 1522 | 55-60 | 61-70 | 71-80 | 81-100 | 101-110 | 111-120 | 18-22 | |

| Т-74, ДТ-75М | 55-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 14-17 | |

| МТЗ-80/82 | 44-50 | 51-55 | 56-62 | 63-74 | 75-85 | — | ― | 10-12 |

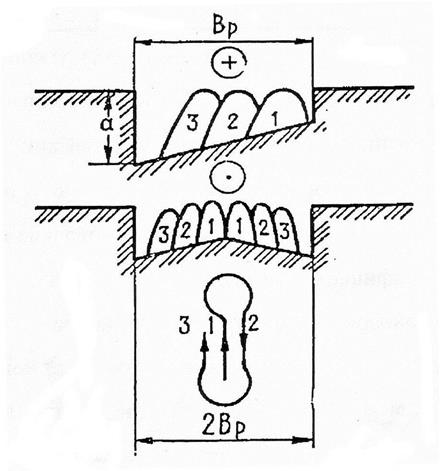

Запашку поворотных полос (рис. 4.18) производят по окончании пахоты всех загонов. Такую запашку целесообразно производить вразвал, так как в этом случае по краям поля не образуется борозд, затрудняющих въезд машин на поле. Заделку развальных борозд производят, как правило, одним агрегатом одновременно на основных загонах и поворотных полосах.

Рис. 4.18 Схема запашки поворотных полос

Существующие способы отвальной вспашки (со смещением пласта в сторону) имеют много недостатков: с повышением рабочих скоростей значительно увеличивается расход энергии (в основном на отброс почвы); при падении пласта почва распыляется; образуется много развальных борозд и свальных гребней; с длинным плугом трудно составить комбинированные агрегаты.

За границей широко распространены оборотные плуги. В Беларуси уже выпускаются 3-5-корпусные оборотные плуги. Их преимущество состоит в том, что поля не разбиваются на загоны, так как агрегат движется «челноком». При этом не образуются свальные гребни и развальные борозды.

Контроль качества пахоты. Глубина вспашки определяется по последнему корпусу, а остальных корпусов ¾ по высоте гребней на смежных проходах; выровненность ¾ визуально или 10-метровым шнуром.

Гребнистость пахоты контролируют наложением рейки поперек пахоты и измерением линейкой глубины борозды. Выполняется не менее 10-ти замеров.

Степень заделки пожнивных остатков, удобрений определяется визуально по диагонали участка.

Отклонение от направления движения не должно быть ±0,10 м на длине 100 м.

Методы оценки качества пахоты приведены в табл. 4.7.

Источник