Перевозка минеральных и химических удобрений

АО «Евросиб СПб-транспортные системы» осуществляет:

- перевозку всех видов минеральных и химических удобрений (фосфорных, азотных, калийных, комплексных), а также сырья для их производства (апатитовый концентрат);

- хранение продукции на складских терминалах или подготовленных открытых площадках;

- погрузку/разгрузку продукции на железнодорожном и морском транспорте.

Экспорт удобрений из России

Компания осуществляет экспортные перевозки удобрений морским, автомобильным и ж/д транспортом, в том числе с использованием мультимодальных схем, через морские порты России — Мурманск, Новороссийск, Санкт-Петербург, Калининград — и сухопутные погранпереходы в Европейском и Азиатском направлениях.

Перевозка удобрений по России

Компания осуществляет внутренние перевозки удобрений, преимущественно железнодорожным транспортом, а именно вывоз готовой продукции от производителей удобрений\трейдеров с доставкой груза конечным потребителям, и обеспечение завоза сырья на предприятия-производители.

ВЫБЕРИТЕ ДОРОГУ ОТПРАВЛЕНИЯ

Преимущества для клиентов:

Подробнее о перевозке

ЗАО «Евросиб СПб — транспортные системы» осуществляет групповые отправки с перевозкой груза по одному перевозочному документу (где требуется более одного вагона), и маршрутные отправки (формируется целый состав). Под потребности постоянных клиентов разрабатываются перспективные конструкции подвижного состава и схемы его использования, сокращающие порожний пробег вагонов.

Компания обладает собственной инфраструктурой для управления и содержания вагонного парка, организовывает погрузо-разгрузочные работы, перетарку груза на специализированных терминалах в порту.

Вагоны для перевозки удобрений

Удобрения и сырьевые материалы могут перевозиться, в частности, в вагонах-хопперах.

Хопперы (саморазгружающиеся бункерные грузовые вагоны для перевозки минеральных удобрений в сыпучем виде) имеют специальную форму для быстрой выгрузки груза без остатков на обе стороны пути. Такие вагоны имеют повышенную герметичность за счет плотности прилегания загрузочных и разгрузочных люков, что полностью исключает попадание в него влаги из атмосферы и предотвращает просыпание груза.

Для перевозки жидких минеральных удобрений (например, азотных — жидкого аммиака, аммиачной воды, аммиакаты) используются специальные вагоны-цистерны и танк-контейнеры со специальными устройствами для верхнего налива и слива.

Такие вагоны изготавливаются из устойчивых к агрессивному воздействию перевозимых грузов металлов (нержавеющие стали, алюминиевые сплавы, углеродистые стали).

Источник

Правила перевозки автотранспортом минеральных удобрений

С тех пор, как в аграрном секторе начали применять минеральные удобрения, быстро оказалось, что отказаться от них уже невозможно. Растущие потребности населения предусматривают увеличение объемов продукции за счет интенсификации производства.

На сегодняшний день ни одно фермерское хозяйство не обходится без удобрений. Спрос на них резко повышается перед посевной кампанией. Мешки с химикатами грузят в машины и везут на хозяйственные склады. Несмотря на то, что агрохимическая продукция кажется, на первый взгляд, довольно простой вещью, в процессе ее перевозки есть много особенностей потому, что минеральные удобрения относятся к опасным грузам.

Если транспортное средство, перевозящее токсины, попадет в аварию, то последствия могут быть очень неприятными – от отравления водителя до загрязнения местности, что может стать угрозой для здоровья большого числа людей. Поэтому к доставке химикатов надо подходить с особой ответственностью.

Во время автомобильной грузоперевозки минудобрений надо строго соблюдать требования безопасности труда и производственной санитарии. При погрузке-выгрузке и в пути важно обеспечить сохранность груза. Кроме того, нельзя забывать и об экономической составляющей – следует наиболее полно использовать грузоподъемность машины и объем ее кузова.

Для автомобильной грузоперевозки агрохимической продукции может применяться как тарный, так и бестарный способ. Среди автомобилей наиболее популярны бортовые машины с закрытым верхом, в том числе с прицепами или тягачи с полуприцепами, автоцистерны и самосвалы, хотя могут использоваться и другие типы. Кузов транспорта, который подается под перевозку сухих удобрений, должен быть чистым и сухим. Цистерны для жидких химикатов могут быть специализированными, например, аммиаковозы.

Сильнодействующие удобрения, такие как пестициды и прочие, пакуются в транспортную тару: бочки, ящики, полимерные или бумажные мешки. На них в обязательном порядке ставится маркировка: название вещества, его масса, концентрация и другие необходимые данные. Все операции по упаковке химикатов выполняются согласно требований действующих предписаний, стандартов и нормативов, имеющихся по каждому типу удобрений.

На автомобильную грузоперевозку агрохимической продукции надо оформить необходимые документы. На машину должно быть разрешение на доставку опасных грузов. Водитель обязан пройти специальный инструктаж и получить допуск к работе.

Маршрут передвижения следует тщательно продумать. Не рекомендуется, чтобы машина ехала через густонаселенные городские районы или поселки. Если оптимальный путь проложить не удается, то надо двигаться по дорогам с небольшим трафиком, стараясь, чтобы на пути не встречались детские сады, школы, больницы, парки отдыха и другие места скопления народа.

Для автомобильной грузоперевозки пылевидных минудобрений используют цистерны с погрузкой-выгрузкой пневматическим или механическим способом. Если для доставки зернистых реагентов бестарным методом выделен бортовой автомобиль, то места соединений пола с бортами кузова, а также возможные щели должны быть плотно закрыты. Сверху кузов должен закрываться брезентом, чтобы груз не выдувался потоком воздуха и не портился при дожде.

Агрохимическую продукцию нельзя перевозить в одном кузове с промтоварами или продуктами. Грузить и выгружать химикаты надо только механическим способом. Перед началом работы водитель обязан выйти из кабины и, даже в жаркую погоду, плотно закрыть двери с поднятыми стеклами.

Минеральные удобрения принимаются к перевозке и передаются получателю груза по количеству мест или общему весу. После выгрузки получатель должен организовать чистку и мойку кузова автомобиля.

Транспортировка минеральных удобрений, как и любого опасного груза, должна выполняться со строгим соблюдением всех правил перевозки на автотранспорте. В этом случае агрохимическая продукция принесет только пользу и не станет причиной различных неприятностей.

Перевозка удобрений и ядохимикатов

Источник

Перевозка минеральных удобрений.

Классификация и специфика перевозок сельскохозяйственных грузов.

Основные схемы перевозки зерновых грузов сельского хозяйства

Перевозка минеральных удобрений.

Сельскохозяйственные грузы классифицируются по следующим основным признакам:

физико-механическим и биохимическим свойствам;

степени использования грузоподъемности транспортных средств;

способу механизированной погрузки-разгрузки;

срочности и периодичности перевозок;

количеству единовременно перевозимых грузов;

По физико-механическим свойствам различают грузы:

— твердые: навалочные, к которым относятся грузы, перевозимые навалом без упаковки (овощи, дрова, каменный уголь, торф); сыпучие, или насыпные (зерно, строительные материалы и др.), перевозимые насыпью;

— жидкие, или наливные (молоко, аммиачная вода, жидкое топливо и др.), требующие для перевозки специальной тары или цистерн;

По размерам грузы подразделяют на габаритные, которые свободно помещаются в стандартный кузов автомобиля; негабаритные (машины, станки, строительные конструкции) шириной свыше 2 м, высотой более 2,5 м и длиной более 3 м, которые требуют специализированных средств или переоборудованного кузова; длинномерные, превышающие длину стандартного кузова более чем на одну треть (трубы, балки). Для перевозки применяются одно- и двухосные прицепы — роспуски или специализированный подвижной состав.

По массе грузы делят на обыкновенные, тяжеловесные и легкие.

К обыкновенным относятся штучные грузы массой до 250 кг и которые нагружаются накатом (бочки, катки с кабелем массой до 400 кг). Для перевозки этих грузов используют стандартные бортовые автомобили.

К тяжеловесным относятся штучные грузы с массой отдельного более 250 кг (для катаных грузов — 400 кг), погрузку и разгрузку их осуществляют механизированным способом. Для перевозки таких грузов необходимо применять специальные автомобили большой или особо большой грузоподъемности или низкорамныe прицепы-тяжеловозы.

К легким грузам относятся солома, сено, хлопок, пустая тара и др..

Для целей планирования и нормирования труда на автотранспортных работах широко используется такой классификационный признак, как плотность груза (т/м3), что выражается в коэффициенте возможного использования грузоподъемности автомобилей и прицепов (кгр). Данный коэффициент определяется отношением количества груза в кузове в допустимых габаритах (т) к номинальной грузоподъемности транспортного средства (автомобиля, прицепа, полуприцепа).

В зависимости от этого все грузы подразделяют на четыре класса:

К I классу отнесены грузы, имеющие массу 1 м3 более 700 кг и позволяющие полностью использовать грузоподъемность автомобиля: зерно, стройматериалы, минеральные удобрения и т. д., для которых кгр =1;

Ко II классу причислены грузы, имеющие массу 1 м3 600—700 кг и использующие грузоподъемность на 70—90 %: картофель, корнеплоды, маловесное зерно (овес, гречиха), навоз. Здесь кгр =0,99 -0,71 (в среднем для расчетов 0,85);

К III классу отнесены грузы с массой 1 м3 500 — 600 кг, использующие грузоподъемность на 50—70 %: плоды, овощи, зеленая масса. Здесь кгр =0,7-0,51 (в среднем для расчетов 0,6);

Грузы IV класса грузы с массой 1 м3 300 — 500 кг и менее — наименее транспортабельные и объемистые, использующие грузоподъемность на 30—50 %: сенажная масса, сено, солома и т.д. Здесь кгр =0,50 — 0,3 (в среднем для расчетов 0,4). Чтобы эффективнее использовать автотранспорт при перевозке грузов III и IV классов, следует наращивать борта автомобилей, приспосабливать для перевозок специальные вместительные кузова-прицепы.

Основные виды сельскохозяйственных грузов (зерно, сахарная свекла, овощи, силос, комбикорма, сено прессованное) относятся ко II классу. Возможны случаи, когда грузы одного наименования в зависимости от их физического состояния и упаковки можно отнести к разным классам. Так, солому и сено, прессованные в тюках, относят ко II, а непрессованные — к IV классу.

При отнесении грузов к тому или иному классу в первую очередь учитывают их плотность (ρ, т/м3).

Источник

Морские перевозки экспортных минеральных удобрений: тенденции и перспективы

Рубрика: Технические науки

Дата публикации: 17.11.2015 2015-11-17

Статья просмотрена: 3787 раз

Библиографическое описание:

Костюкевич, П. А. Морские перевозки экспортных минеральных удобрений: тенденции и перспективы / П. А. Костюкевич, К. А. Сипаро. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2015. — № 22 (102). — С. 147-153. — URL: https://moluch.ru/archive/102/23270/ (дата обращения: 11.12.2021).

Рассмотрено современное состояние и перспективы развития перевозок экспортных минеральных удобрений через морские порты России и сопредельных государств. Даны предложения по совершенствованию логистических схем перевозок.

Ключевые слова: минеральные удобрения, экспорт, морские порты.

Рынок минеральных удобрений — один из немногих высоко конкурентных мировых рынков, в которых Россия участвует как полноправный игрок, занимая ведущие места и оказывая влияние на общую конъюнктуру.

Общее мировое производство минеральных удобрений характеризуется медленным, но стабильным ежегодным ростом в 3–4 %. В 2014 г. в мире было выпущено около 184 млн. тонн (по массе питательного продукта) всех видов минеральных удобрений, а также произошли изменения в потреблении. Так, потребность в азотных и калийных удобрений возросла в 2014 году на 0,8 % и 1,7 % соответственно, в то время как спрос на фосфорные удобрения сократился и их потребление снизилось на 1,3 %.

Динамика производства удобрений в РФ

Российская Федерация обладает огромными, самыми крупными в мире запасами калийных солей — оцениваемых в 19700 млн. т., что составляет примерно половину мировых запасов. По производству калийных удобрений Россия занимает второе после Канады место или около 16 % мирового производства. Подавляющая доля (98 %) в производстве калийных удобрений в России приходится на хлористый калий, содержание К2О в котором составляет около 60 %. Сравнительно небольшие объемы калийных удобрений приходятся на сульфат калия (содержание К2О составляет 50 %). Суммарная мощность по производству калийных удобрений в России в настоящее время составляет более 7,5 млн. тонн в пересчете на К2О.

Производство минеральных удобрений является крупнейшей подотраслью химической промышленности. Это одна из наиболее прибыльных и финансово-устойчивых отраслей не только в химическом комплексе, но и в промышленности в целом.

На сегодняшний день России принадлежит значительная доля в удовлетворении мирового спроса на минеральные удобрения. Основными рынками сбыта отечественного товара остаются Бразилия (19,3 %), Китай (12,3 %), США (10,5 %), Украина (5,6 %) и Индия (3,3 %). В составе химических грузов, перевозимых морем, минеральные удобрения составляют около 90 %.

Российская промышленность производит практически все виды традиционных минеральных удобрений, пользующиеся спросом, как на внутренних, так и на внешних рынках. Значительную долю в производстве удобрений занимают сложные минеральные удобрения (такие, как аммофос, диаммофос, азофоска и т. п.), отличающиеся от одинарных тем, что содержат два или три питательных вещества. Преимущество сложных удобрений заключается в том, что их состав может меняться в зависимости от требований рынка.

Российская химическая отрасль насчитывает около 40 производителей различных минеральных удобрений. Около 60 % итогового объема производимых удобрений приходится на сложные (или комплексные) — азотно-фосфорные, азотно-калийно-фосфорные и т. п. Остальные 40 % поступают на рынок в качестве однокомпонентных — азотные, калийные или фосфорные. Основное производство минеральных удобрений реализуется ведущими холдингами в данной отрасли: «Еврохим», «Уралхим» и «Акрон». За 2014 г. «Еврохим» создал СП«ЕвроХим Мигао» в Китае и завершил прохождение шахты на Усольском. Объединенная химическая компании «Уралхим» занимала порядка 16 % на данном рынке, холдинговая компания «Акрон» — 12 %. Фосфорные удобрения в нашей стране производят 15 предприятий. Лидирующее положение принадлежит ОАО «Аммофос» (г. Череповец Вологодской области), на долю которого приходится около 40 % всего выпуска фосфорных удобрений в РФ. Одним из крупнейших производителей калийных удобрений в России является ОАО «Уралкалий» (г. Березники Пермского края), производство которой достигло рекордных результатов в 2014 г. — 12,1 млн. тонн минеральных удобрений.

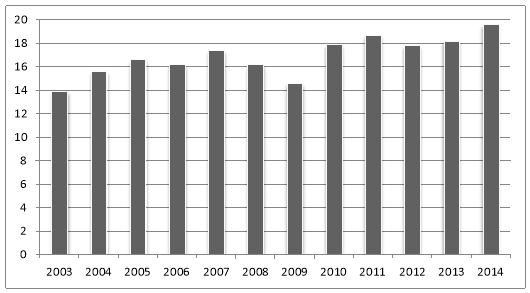

Показатели России достигли своего максимума в конце прошлого года — объем производства вырос до 19,6 млн. тонн, что превысило рекордный результат 2011 года на 0,9 млн. тонн. В общих чертах последнее десятилетие характеризуется высокими показателями, резкий спад был отмечен только в период кризиса в 2009 г. (рис. 1).

Рис. 1. Динамика производства минеральных удобрений в России, млн. тонн

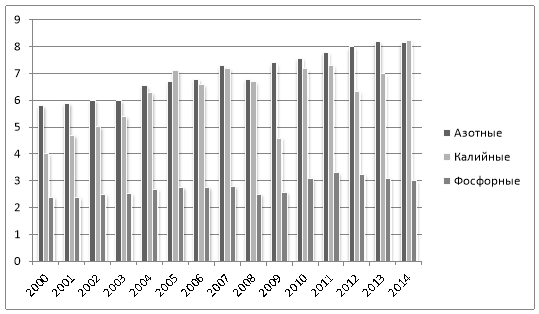

На сегодняшний день наибольший объем производства в отрасли приходится на азотную и калийную секции, причем последняя имеет ярко выраженную положительную динамику. Так, показатели производства в калийном секторе за последний год увеличились примерно на 15 % и достигли максимального показателя за 14 лет (рис 2.).

Рис. 2. Производство минеральных удобрений в России по видам, млн. тонн

Почти 50 % исходных удобрений (по стоимости), производимых в России, являются азотными, 30 % — калийными и 20 % -фосфорными. В экспорте значительная доля однокомпонентных удобрений отправляется навалом, а комплексных в готовом виде в таре. Большая часть рынка однокомпонентных удобрений (более 50 %) приходится на калийные.

География производства минеральных удобрений в стране не претерпевает каких-либо изменений на протяжении последних десятилетий. Основным центром производства удобрений является Урал (2/5 общероссийского производства). В то же время сокращается роль Центра, Северо-Запада, Поволжья, Волго-Вятского района в производственной части.

Можно выделить следующие проблемы отрасли:

устаревшее технологическое оснащение производства, не обеспечивающее необходимых предпосылок для наращивания выпуска конкурентоспособной (по качественным и ценовым параметрам) продукции; высокая степень износа оборудования;

высокие показатели энергопотребления, значительная теплоемкость производства (доля энергоносителей в себестоимости продукции составляет от 25 до 50 %);

несбалансированная система тарифов.

В случае сохранения неоправданно высокой энергоемкости и при росте издержек, связанных с повышением цен на газ, электроэнергию, тарифов на железнодорожные перевозки и фрахта при морской транспортировке может произойти снижение рентабельности производства минеральных удобрений, а также доходов от экспорта.

Морской экспорт удобрений

На сегодняшний день морские перевозки в среднем составляют примерно 2/3 общих объемов экспорта. Данный способ транспортировки товаров позволяет максимально выгодно экспортировать в силу существующих плюсов. Во-первых, морские перевозки являются более рентабельными, нежели перевозки железнодорожным и автотранспортом и гибкими в плане траектории движения, во-вторых, обладают высокими показателями по грузоподъемности.

За период с 2008–2014 г. объем перевалки минеральных удобрений навалом (в физических тоннах) в морских портах увеличился с 20,54 млн. тонн до 23,94 млн. тонн, в том числе в портах России — 11,73 млн. тонн до 14,69 млн. тонн (таб. 1) [1,2].

Объемы перевалки минеральных удобрений за 2008–2014 гг., млн. тонн

Всего, минеральных удобрений

Порты России

Порты Украины

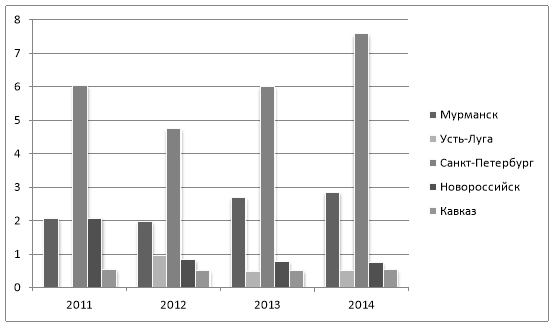

Порты Балтии

В 2014 г. наибольшие объемы минеральных удобрений перегрузили следующие порты: Санкт-Петербург — 7,58 млн. тонн и Мурманск — 2,86 млн. тонн. Динамика перевалки минеральных удобрений в основных российских портах демонстрирует общую тенденцию к повышению показателей за исключением отрицательного падения динамики в Новороссийске (рис. 3).

Рис. 3. Перевалка минеральных удобрений за период 2010–2014 гг., млн. физических тонн

В первом полугодии 2015 года объемы перевалки составили 64,23 %, что на 5,67 % больше соответствующего периода прошлого года (таб. 2). В тоже время из-за отсутствия в России достаточного количества специализированных портовых перегрузочных мощностей из всех товаров российского экспорта перевалка минеральных удобрений в наибольшей доле выполняется в портах сопредельных государств Балтии и Украины.

Соотношение объемов перевалки российских внешнеторговых грузов в морских портах России и сопредельных государств

Наименование грузов

1-е полугодие 2014 г.

1-е полугодие 2015 г.

Порты РФ

Порты Балтии и Украины

Порты РФ

Порты Балтии и Украины

Минудобрения

58,86 %

41,14 %

64,23 %

35,77 %

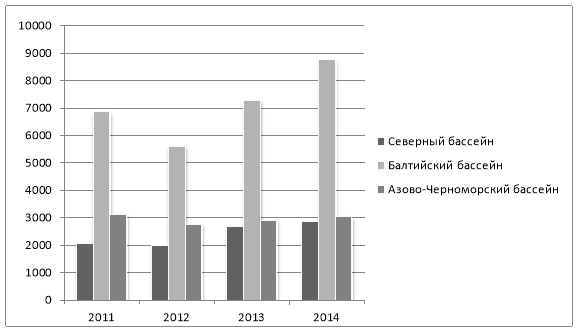

Статистика перевалки через порты России минеральных удобрений по основным бассейнамза 4 года имеет относительно стабильные показатели, так, преобладающая часть этого экспорта перегружается через порты Балтийского бассейна (рис. 4).

Рис. 4. Объемы перевалки минеральных удобрений по бассейнам, тыс. тонн

На сегодняшний день Балтийский бассейн является лидером по суммарному объему перевалки всех видов грузов. Подобные показатели объясняются близостью к европейским странам и промышленным районам России. Российские удобрения преимущественно запродаются на условиях ФОБ [3]. Когда покупатель оплачивает морской фрахт и несет затраты по выгрузке в иностранном порту назначения [4].

Эти затраты на тонну груза на морских судах малотоннажной группы значительно превосходят затраты при использовании крупнотоннажного флота. В настоящее время основные конкуренты России на мировом рынке удобрений Канада, США, КНР повсеместно переходят на использование океанского флота при экспортных поставках в страны перечисленных регионов мира [5,6]. Порты России на Балтике, в целом, имеет большие глубины, чем основные порты страны на юге РФ. В значительной мере это является причиной более интенсивного развития перевалки удобрений в портах Балтики [7,8].

Порты Балтийского бассейна обладают широкой инфраструктурой, созданной для повышения эффективности перевалочных работ по минеральным удобрениям [9]. Так, ведущим портом в перевалке минеральных удобрений является Санкт-Петербург, в котором объем минеральных удобрений на экспорт 2014 г. составил 7582,6 тыс. тонн, что превышает показатели 2013 г. на 1559,9 тыс. тонн. С 2003 г. в п. Санкт-Петербург действует Балтийский балкерный терминал, построенный для перевалки калийных и азотно-фосфорных удобрений. Максимальная мощность перевалки составляет 6,2 млн. тонн, но по факту за 2014 г. было перегружено 7,6 млн. тонн удобрений (по данным морской администрации порта). Порт Усть-Луга располагает терминалом ООО «Смарт Балк Терминал» (70 % принадлежит «Фосагро», 30 % — «Ультрамару») для удобрений в объеме 2,0 млн. тонн (с возможностью расширения до 3 млн. тонн), который позволяет заместить портовые мощности, расположенные в Финляндии и странах Прибалтики. «Смарт Балк Терминал» обрабатывает до 180 вагонов-минераловозов в сутки, что в пересчете составляет около 12 тыс. тонн минеральных удобрений. Также в Усть-Луге построен терминал ООО «ЕвроХим Терминал Усть-Луга» мощностью 7 млн. тонн, включающий в себя 3 причала длиной 773,2 м, а также 2 склада вместимостью по 100 тыс. м³. Скорость погрузки судов составляет до 15 тыс. тонн в сутки.

Ведется строительство комплекса ООО «Балтийский терминал удобрений», ориентированного на удобрения и генгрузы в объеме 4 млн. тонн. В проекте участвует китайская корпорация China International Marine Containers, которая будет поставлять созданные по спецзаказу контейнеры для транспортировки и хранения продукции.

Второе место по перевалке занимает Азово-Черноморский бассейн с ведущим по объемам перевалки минеральных удобрений портом Туапсе. Показатели 2014 г. составляют 1710,9 тыс. тонн, перевалка 2013 г. — 1617,1 тыс. тонн. По итогам 2014 года в Азово-Черноморском бассейне произошло увеличение перевалки минеральных удобрений на 4,6 %, а по итогам 1-го квартала 2015 г. перевалка минеральных удобрений увеличилась на 37,5 %.

На сегодняшний день самым крупным в Азово-Черноморском бассейне проектом является развитие сухогрузного района порта Тамань, основанием, для строительства которого является федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы Российской Федерации на период 2010–2015 гг».. В рамках проекта планируется строительство терминалов для обработки различных навалочных грузов, в том числе минеральных удобрений.

Перевалка минеральных удобрений в Северном бассейне за 2014 г. увеличилась на 6,2 %, а в 1-м квартале 2015 г. произошел спад на 21,4 %. Крупнейшим портом Северного бассейна является порт Мурманск, который, в соответствии со Стратегией развития морской портовой инфраструктуры до 2030 г., в будущем будет одним из крупнейших портов РФ по перевалке как арктических, так и внешнеторговых грузов. В 2014 г. перевалка удобрений в п. Мурманск достигла показателей в 2860,5 тыс. тонн, таким образом превысив показатели 2013 г. на 167,2 тыс. тонн. Ведущими перевалочным пунктами в Северном бассейне являются ЗАО «Агросфера» с обширной причальной и ж/д инфраструктурой, а также ОАО «Мурманский балкерный терминал» с перевалочной мощностью 1,5 млн. тонн в год, который начал заниматься перегрузкой минеральных удобрений в 1 квартале 2015 г. на фоне падения перевалки руды на 29,1 %.

Перспективы развития

Минеральные удобрения, как один из наиболее экспортируемых товаров, подразумевает наличие обширной инфраструктуры, специализирующейся на перевалке данного товара. Правильная организация хранения и перевозки удобрений имеет важное значение для снижения потерь и повышения эффективности транспортирования.

Перевозка больших объемов экспортных минеральных удобрений навалом на постоянных направлениях, как правило, является наиболее дешевым и экономически целесообразным способом транспортировки. Значительная часть удобрений уже в стране назначения расфасовывается и в таком виде распродается конечным потребителям, однокомпонентные удобрения во многих случаях в стране-назначения являются промежуточным сырьем для производства сложных комплексных удобрений.

В тоже время увеличивается доля готовых к непосредственному применению удобрений, экспортируемых в таре. Все большая часть этого грузопотока проходит через морские порты в укрупненных грузовых единицах (крытых крупнотоннажных контейнерах, автотрейлерах, сменных кузовах [10,11].

Контейнерная перевозка по схеме “дверь-дверь” от завода изготовителя до сельскохозяйственного потребителя товара обеспечивает лучшую сохранность данного товара, так как практически исключаются случаи подмочки удобрений при перевалке. Перегрузка контейнеров с одного вида транспорта на другой не вызывает пыления груза, оказывающего отрицательное экологическое воздействие на воздушную и водную среду, а также приводящее к некоторым потерям массы груза [12].

Увеличившиеся размеры океанских судов-контейнеровозов способствовали снижению составляющей себестоимости перевозки морем, что позволяет контейнеризировать дополнительные потоки навалочных и насыпных грузов, таких как лом, зерно, ферросплавы и пр. [13,14].

В последние годы возрастает роль и внешних факторов, стимулирующих контейнерные перевозки минудобрений [15,16]. Значительная часть поставок отечественных минеральных удобрений идет как гуманитарная, продовольственная помощь в страны Африки и Ближнего Востока. Выполненный Комитетами ООН анализ эффективности помощи слаборазвитым странам, оказавшимся по различным причинам в трудной экономической ситуации показал, что для целого ряда регионов мира поставки удобрений по линии ООН с целью увеличения урожайности культур экономически эффективнее прямых поставок продовольствия, ибо дают большую отдачу на 1 вложенный доллар.

В страны Африки минудобрения по линии гуманитарной помощи следуют преимущественно транзитом через порты Египта, Марокко, Туниса, Алжира, Ливии в рамках закупок и под контролем различных правительственных, неправительственных, религиозных, а также международных организаций, включая комитеты ООН. Которые осуществляют адресную гуманитарную продовольственную помощь, финансируют эти мероприятия полностью или частично, дотируя закупки, и осуществляют контроль доставки готовых удобрений и контроль за распределением на местах.

В эти регионы минеральные удобрения в крупнотоннажных контейнерах быстрее и сохраннее доставляется в пункты назначения и не теряет своего товарного вида. В то время, как по традиционной технологии в результате подмочки груза в процессе перевалки в иностранных портах и при дальнейшей сухопутной перевозке, а также разворовывания части груза при перевалках, неизбежно происходят потери части груза. Администрации портов перевалки транзита в развивающихся странах часто закрывают глаза на воровство, фактически потворствуя этому процессу.

За продвижением же опломбированных контейнеров с удобрениями зарубежным организациям проще осуществлять по номерной учет и контроль [17,18].

Кроме того, контейнеры под загрузку удобрениями подаются автотранспортом и прибывают в российские порты с грузом также на автомобилях. В пиковые периоды это улучшает ситуацию на припортовых железнодорожных станциях, обычно чрезмерно забитых специализированным подвижным железнодорожным составом [19, 20].

Наряду с этим на коротких морских линиях на Балтике, Каспии и Черном море нарастают экспортные перевозки готовых фасованных удобрений в автомобильно-паромном сообщении, когда автотранспорт следует от завода отправителя до получателя. [21].

На морском плече перевозки при этом используются паромы и накатные суда (ролкеры) [22].

Таким образом, можно выделить следующие пути совершенствования системы экспортных перевозок минеральных удобрений через морские порты:

Развития портовой инфраструктуры с целью увеличения объемов перевалки и рационализации процессов транспортировки грузов.

Обеспечение необходимых условий для повышения конкурентоспособности российских портов.

Решение проблемы синхронизации развития портовой и железнодорожной инфраструктуры и обеспечения их сбалансированности.

Контейнеризация части экспортного грузопотока минеральных удобрений, следующего в смешанном сообщении от предприятия — экспортера до потребителя.

Оптимизация логистики экспортных перевозок в смешанных сообщениях позволит удовлетворить потребности российской экономики в перевалке грузов, в общем, и, в частности, минеральных удобрений, что в свою очередь минимизирует зависимость от портов сопредельных стран и позволит в полной мере реализовывать экспортный потенциал.

Источник