Структура почвы

1.Понятие структурности и структуры почвы.

2. Виды структуры. Основные показатели структуры почвы (форма, размеры, водопрочность, связность, порозность, набухаемость).

3. Агрономически ценные виды структуры.

4. Влияние структуры на плодородие почвы.

5. Мероприятия по восстановлению и поддержанию агрономически ценной структуры.

1. Механические элементы почвы могут находиться в раздельно-частичном состоянии или быть объединены под влиянием различных причин в структурные отдельности разной формы и размера.

Способность почвы разделяться на агрегаты называется структурностью, а совокупность агрегатов различной величины, формы и качественного состава, называется почвенной структурой.

В песчаных и супесчаных почвах механические элементы обычно находятся в раздельно – частичном состоянии. Суглинистые и глинистые почвы могут быть структурными и бесструктурными или малоструктурными.

Необходимо понимать понятие структуры как характерного ее морфологического признака от понятия структуры в агрономическом смысле.

В практике земледелия давно подмечено большое влияние структуры почвы на ее физические свойства, условия обработки, водно-воздушный режимы в целом на плодородие почвы и развитие растений. Уже в работах В.В. Докучаева и особенно Костычева отмечалось важное значение в формировании агрономических свойств почвы. Наиболее детально исследовал роль структуры в плодородии почв В.Р. Вильямс.

2. Каждый тип структуры в зависимости от характера ребер, граней и размера подразделяют на более мелкие единицы: роды и виды.

Различают несколько типов структуры, основные из них:

— кубовидная –структурные отдельности равномерно развиты по трем взаимно перпендикулярным осям;

— призмовидная –отдельности развиты преимущественно по вертикальной оси;

— плитовидная –отдельности развиты преимущественно по двум горизонтальным осям и укорочены в вертикальном направлении.

Типы делятся на следующие виды:

Кубовидная: комковатая, пылеватая, ореховатая, зернистая, порошистая;

Призмовидная: столбчатая, столбовидная, призматическая.

Плитчатая: сланцеватая, пластинчатая, листовая, чешуйчатая.

В зависимости от размеров структурных агрегатов, структура почвы делится на глыбистую >10 мм; макроструктура 10 – 0,25 мм и микроструктура 55% водопрочных агрегатов размером 0,25 – 10 мм. Устойчивость структуры к механическому воздействию (связность) и способность не разрушаться при увлажнении (водопрочность) определяют сохранение почвой благоприятного сложения при многократных обработках и увлажнении. Необходимо иметь в виду, что не всякая водопрочная структура агрономически ценная. Важно, чтобы водопрочные агрегаты имели рыхлую упаковку, были пористые и обладали способностью легко воспринимать воду, чтобы в их поры легко проникали корневые волокна и микроорганизмы.

Чем богаче почва минеральными и органическими коллоидами, тем шире возможности для ее агрегации.

Процесс образования структуры протекает под влиянием коагуляции коллоидов, склеивания механических элементов коллоидными пленками, а также под воздействием корней растений, гиф грибов оплетающих почвенные комки и зерна и проникающие внутрь них.

Особенно большое значение для образования структуры почв имеет гумус. Как коллоидное вещество, он под влияния катионов Са и Mg способен переходить в нерастворимую форму и давать прочный и нерастворимый в воздухе гель. Этот гель, играющий роль клея, и придает структурным агрегатам водопрочность.

Многолетняя травянистая растительность как фактор почвообразования играет двоякую роль. Во – первых, в результате развития корневой системы почва распадается на комки. Во – вторых, образующийся при разложении травянистых растительных остатков гумус пропитывает почвенные комочки и прочно их скрепляет. Наряду с травами, любая полевая культура оказывает определенное влияние на структурообразование, при этом, тем больше, чем выше урожай. Образованию агрономически ценной структуры, способствуют и органические удобрения. В образовании структуры почв принимают участие и дождевые черви, которые, пропуская через кишечный тракт частицы почвы, выбрасывают их в виде небольших водопрочных комочков – капролитов, которые содержат доступные для растений питательные вещества.

Периодическое увлажнение и высушивание почвы также способствует образованию структуры. При увлажнении почва набухает, увеличивается в объеме, а при высыхании ее объем уменьшается, появляются трещины, по которым она распадается на отдельности.

На образование агрегатов также влияют промерзание и оттаивание почв. Они лучше формируются при промерзании почв с влажностью 60 – 90 % от полной влагоемкости. Однако эти агрегаты не водопрочны.

Большое значение в структурообразовании почвы имеют микроорганизмы, хотя механизм их действия в этом отношении еще недостаточно изучен.

В природе наблюдается и разрушение структурных комочков. Оно может вызываться деятельностью атмосферных осадков, преимущественно в самых верхних слоях почвы. Некоторые разрушения агрегатов происходят в результате механической обработки почвы и особенно многократного дискования и боронования пересохших почв. Заметно портится структура и при пахоте влажной почвы, когда она мажется, залипает, а так же при вспашке пересохшей почвы. Распыление почвы вызывается и биологическими факторами. Под влиянием микроорганизмов в почве происходит разложение органического вещества, особенно интенсивное при развитии аэробных процессов. Минерализации подвергается и гумус – основное цементирующее вещество в образовании почвенной структуры.

4. Структура влияет на ряд важнейших в агрономическом отношении свойств почвы, что сказывается в конечном итоге на урожае сельскохозяйственных культур. Она оказывает положительное влияние на физические свойства – пористость, плотность сложения, водный, воздушный, тепловой, окислительно-восстановительный, микробиологический и питательный режимы; физико-механические свойства – связность, удельное сопротивление при обработке, коркообразование; противоэрозионную устойчивость почв.

При наличии агрономически ценной структуры в почве создается благоприятное сочетание капиллярной и некапиллярной пористости. Между агрегатами преобладают некапиллярные поры, а внутри агрегатов капиллярные. В бесструктурной почве механические элементы лежат плотно, поэтому в ней образуются в основном капиллярные поры. Эти особенности строения и пористости структурных и бесструктурных почв оказывают огромное влияние на водно-воздушный и питательный режимы. Структурные почвы, благодаря наличию некапиллярных пор, хорошо впитывают влагу, которая по мере движения рассасывается комками, промежутки между комками заполняются воздухом.

В такой почве потери воды от поверхностного стока незначительны. Бесструктурной почвой вода поглощается медленно, значит, часть ее может теряться вследствие поверхностного стока. В такой почве нередко наблюдается два крайних состояния увлажнения: избыточное и недостаточное. При избыточном все промежутки заполнены водой, воздух отсутствует. В этих условиях развиваются анаэробные процессы, ведущие к потерям азота в результате денитрификации, образованию вредных для растения закисных форм железа и марганца, накоплению неподвижных не силикатных форм полуторных окислов и к закреплению фосфора в труднорастворимые формы, т.е. создается неблагоприятный питательный режим.

Агрономически рыхлая структура, придавая почве рыхлое сложение, облегчает прорастание семян и распространение корней растений, а также уменьшаются энергетические затраты на механическую обработку почвы. Структурная почва хорошо поглощает воду и резко снижает поверхностный сток, а, следовательно, смыв и размыв почвы. Структурные комочки размером более 1-2 мм устойчиво противостоят развеванию ветром.

Рассмотренное выше агрономическое значение структуры позволяет сделать следующее общее заключение: « во всех случаях на почвах одного типа, одной генетической разности и в одних агротехнических условиях структурная форма всегда характеризуется более благоприятными для с/х культур показателями, нежели бесструктурная или малоструктурная.

5. Структура почвы динамична. Она разрушается и восстанавливается под влиянием различных факторов. Управление ими позволяет поддерживать почву в необходимом структурном состоянии.

Причины утраты структуры: механическое разрушение, физико-химические явления и биологические процессы.

Механическоеразрушение структуры протекает под влиянием обработки почвы, передвижение по ее поверхности машин и орудий, животных, ударов капель дождя. Важнейшие пути уменьшения механического разрушения – обработка почв в состоянии ее спелости, а также минимализация обработок.

Физико-химические причины –связаны с реакциями обмена двухвалентных катионов (Ca, Mg) в ППК на одновалентные (Na и аммоний). При этом коллоиды, прочно цементирующие механические элементы в агрегаты, пептезируются при увлажнении и структурные отдельности разрушаются. Поэтому процессы химической мелиорации почв (известкование, гипсование) приводящие к обогащению ППК обменным Са способствуют улучшению структуры.

Биологическиепричины разрушения структуры связаны с процессами минерализации почвенного гумуса – главного клеящего вещества при образовании структуры.

Восстановление и сохранение структуры в условиях с/х использования почв осуществляется агротехническими методами. Улучшение структурного состояния почв возможно также с помощью искусственных структурообразователей. К агротехническим мероприятиям относят обработку почв в состоянии физической спелости, известкование кислых почв, гипсование солонцов, внесение органических и минеральных удобрений. Прочная структура восстанавливается под действием многолетних трав и однолетних с/х культур.

Лекция № 7 (2 часа)

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Источник

Структура почв

Структура почвы— это отдельности или агрегаты, на которые способна распадаться почва. Эти агрегаты состоят из связанных между собой механических элементов или мелких агрегатов.

По Н.А. Качинскому структурой почвы называется совокупность агрегатов различной величины, формы, пористости, механической прочности и водопрочности, характерных для каждой почвы и ее отдельных горизонтов.

В зависимости от размеров выделяют три группы структурных отдельностей:

- Микроагрегаты — Классификация структурных отдельностей (по С.А. Захарову)

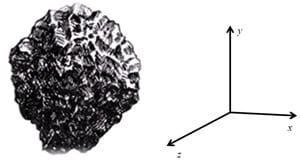

Тип 1 Кубовидная структура — одинаковое развитие по трем осям

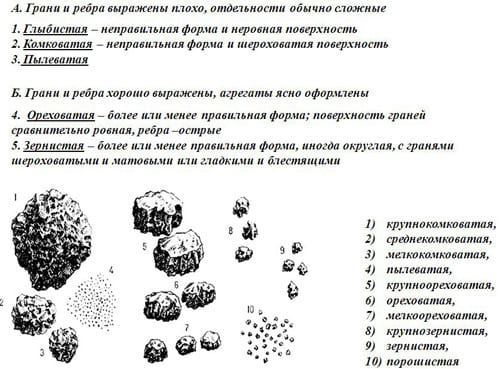

Тип 1 Кубовидная структура — одинаковое развитие по трем осям А. Грани и ребра выражены плохо, отдельности обычно сложные

А. Грани и ребра выражены плохо, отдельности обычно сложные Б. Грани и ребра хорошо выражены, агрегаты ясно оформлены

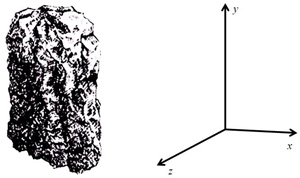

Б. Грани и ребра хорошо выражены, агрегаты ясно оформлены Тип 2. Призмовидная — развитие отдельностей преимущественно по вертикальной оси

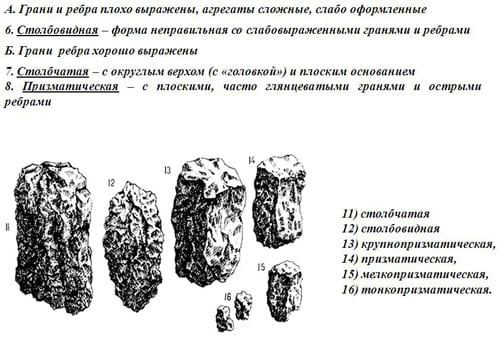

Тип 2. Призмовидная — развитие отдельностей преимущественно по вертикальной оси А. Грани и ребра плохо выражены, агрегаты сложные, слабо оформленные

А. Грани и ребра плохо выражены, агрегаты сложные, слабо оформленные Б. Грани ребра хорошо выражены

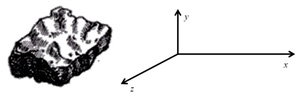

Б. Грани ребра хорошо выражены Тип 3. Плитовидная — развитие преимущественно по горизонтальным осям

Тип 3. Плитовидная — развитие преимущественно по горизонтальным осям А. Грани горизонтальные выражены хорошо; ребра иногда слабо оформлены

А. Грани горизонтальные выражены хорошо; ребра иногда слабо оформлены