§ 24. Зональные типы почв

Кто открыл закономерности широтной смены почв? Какие зональные типы почв вам уже известны?

Зональные типы почв

Процессы почвообразования во многом зависят от климатических условий местности. Но климат закономерно сменяется в направлении с севера на юг. Очевидно, что в этом же направлении должна происходить и смена почв. Впервые это доказал русский учёный В.В. Докучаев более 100 лет назад. Им было установлено наличие зональных типов почв, которые закономерно сменяют друг друга с севера на юг.

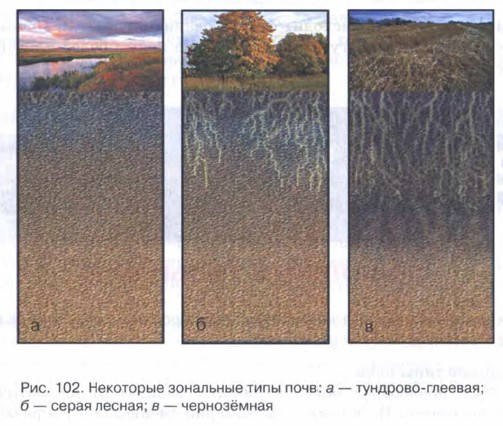

Главными зональными типами почв на территории России являются тундрово-глеевые, подзолистые, дерново-подзолистые, чернозёмные, каштановые и серо-бурые почвы (рис. 102). Они соответствуют главным природным зонам нашей страны.

Тундрово-глеевые почвы образуются в условиях холодного и влажного субарктического климата. Они маломощны, их толщина не превышает нескольких сантиметров. Почвы отличает низкое плодородие. Под тонким (несколько миллиметров) гумусовым слоем находится глеевый горизонт. Это плотный, лишённый структуры и сильно переувлажнённый слой голубовато-сизого цвета.

Больше половины площади нашей страны занимают леса. Под лесами формируется несколько типов лесных почв. Подзолистые почвы возникают под таёжными лесами, расположенными в области избыточного увлажнения. Хвойные деревья, поскольку они не сбрасывают листву, дают небольшой опад. В условиях избыточного увлажнения небольшое количество гумуса, который образуется в почве, вымывается в нижние горизонты почвенного профиля. В результате наиболее выраженным горизонтом этой почвы является горизонт вымывания (подзолистый горизонт). Подзолистые почвы бедны минеральными веществами и обладают малым плодородием.

В зоне смешанных и широколиственных лесов деревья ежегодно сбрасывают листву. Поэтому в почву поступает гораздо больше питательных веществ и формируются дерново-подзолистые и серые лесные почвы. Они обладают отчётливо выраженным гумусовым горизонтом. Эти почвы гораздо более плодородны, чем подзолистые. Однако лидером по плодородию являются чернозёмы.

Чернозёмы — это почвы степей. Травянистая степная растительность ежегодно почти полностью отмирает. Климат здесь достаточно сухой, что препятствует вымыванию питательных веществ и гумуса из верхнего почвенного горизонта. В результате ежегодно в почву возвращаются все те питательные вещества, которые были использованы для развития растений. Кроме того, в почву поступают дополнительные органические вещества, которые возникли в процессе фотосинтеза. Постепенно формирующийся гумусовый горизонт достигает мощности более одного метра.

Когда в конце XIX в. в Париже проводилась Всемирная выставка, в павильоне России был выставлен уникальный экспонат, на который с изумлением смотрели все посетители. Это был запаянный в стеклянный куб со стороной 1 м кусок гумусового горизонта чернозёмной почвы. Многие себе такого даже представить не могли — гумусовый горизонт такой мощности! Французы были настолько потрясены им, что после выставки попросили оставить экспонат у себя. Долгое время он хранился в знаменитой Палате мер и весов как эталон плодородности почв.

Чернозём — самая плодородная почва мира. Именно поэтому настоящих диких степей нигде в мире почти не осталось, практически все они распаханы. Степи — это главные сельскохозяйственные районы нашей планеты.

Южнее степной зоны климат становится всё более засушливым. Растительность степей сменяется более скудной растительностью полупустынь. К тому же недостаток влаги препятствует разложению растительных остатков. Поэтому чернозёмы сменяются каштановыми, а затем бурыми и серо-бурыми почвами сухих степей и полупустынь. В условиях засушливого климата испаряемость превышает количество осадков и к земной поверхности подтягиваются грунтовые воды, нередко имеющие высокое содержание растворённых веществ. При испарении с земной поверхности разнообразные соли накапливаются в верхнем слое почвенного профиля — горизонте Аг Так возникают солончаки. Повышенное содержание солей в верхнем горизонте существенно снижает плодородие почв сухих степей и полупустынь.

Почвенная карта

Зональный характер смены почв наглядно демонстрируют почвенные карты. При движении с севера на юг типы почв закономерно сменяют друг друга. Зональный характер смены почв особенно хорошо прослеживается в пределах Восточно-Европейской и Западно-Сибирской равнин. В восточной части страны, к востоку от Енисея, чёткой широтной зональности почв не наблюдается. Это связано со сложным рельефом и более однородными суровыми климатическими условиями.

На почвенной карте разным цветом показаны площади, занятые различными типами почв. Условные знаки карты позволяют судить о заболоченности почв и их засоленности, южной границе распространения многолетней мерзлоты.

Источник

Зональные типы почв (Таблица)

Справочная таблица зональные типы почв содержит информацию по распределению типов почв по климатическим и георафическим поясам и зонам. Сведения, содержащиеся в таблице, могут быть использованы в самостоятельной работе студентов географов и экологов, при написании курсовых работ и подготовке пособий по каждому материку и части света.

Зональные типы почв

1. Арктические и антарктические пустыни

Торфяно-глеевые, торфяновые, сухоторфяновые, болотные, дерновые

Глеемерзлотно-таежные, палевые мерзлотные, глеетаежные, большей частью неоподзоленные, глееподзолистые, подзолистые.

5. Смешанные леса

6. Широколиственные леса

Подзолисто-буроземные, бурые лесные, серые лесные, подзолы иллювиально-гумусовые, элювиально-железистые песчаные и супесчаные

Пепловые красные оподзоленные, местами глеевые

8. Лесостепи и прерии

Черноземы, бурые и серые лесные

10. Полупустыни и пустыни

Бурые, серо-бурые, песчаные

Пепловые красные, местами глеевые

12. Средиземноморские леса и кустарники

Коричневые, серо-коричневые, черные слитные (смольницы), терра-росса, рендзины

13. Муссонные смешанные леса

14. Саванны, прерии и кустарники

16. Полупустыни и пустыни

Сероземы, серо-коричневые, серо-бурые

17. Тропические влажные леса

18. Саванны, редколесья и кустарники

19. Полупустыни и пустыни

Сероземы, серо-бурые, неразвитые щебнистые засоленные

20. Суэкваториальные леса

21. Саванны, редколесья и кустарники

Красные ферралитные, коричнево-красные ферралитизированные

22. Влажные вечнозеленые леса (гилеи)

_______________

Источник информации: Справочное пособие «Физическая география материков и океанов». — Ростов-на-Дону, 2004

Источник

Типы почв основные зоны

Это основная единица классификации почв, которая выделяется по характеру почвенного профиля. Первая Классификация почв была составлена в 1886 году В.В. Докучаевым, русским почвоведом. Он выделил для России 10 основных типов почв. В дальнейшем классификация становилась более сложной и подробной. Наиболее распространены сейчас зональные типы, образующие вместе с растительностью и другими компонентами ландшафта природные зоны (см. «Природные зоны»). Некоторые почвы не образуют зон, что связано с местными условиями рельефа и увлажнения, например, солончаки, солонцы. Особую группу составляют почвы, возникшие в результате окультуривания, то есть хозяйственного освоения площадей, прежде не пригодных для сельского хозяйства, — это осушенные торфяники, орошаемые сероземы и другие почвы. Современная классификация почв в своей основе имеет не только признаки и свойства почв, но и особенности их происхождения.

Главные типы почв

Тундрово-глеевые

Расположены они в тундровой зоне и формируются в условиях постоянного переувлажнения при невысоких температурах короткого лета. Почвенный профиль этих почв развит слабо, его мощность всего 10-12, гумусовый горизонт маломощен, с плохоразложившимися органическими остатками. Для этих почв характерно явление оглеения почв.

Подзолистые

Подзолистые почвы (9%). Они залегают в зоне тайги и смешанных лесов. Формирование почв этого типа происходит в условиях континентального и умеренно континентального климата, при избыточном увлажнении и постоянном промыве просачивающимися водами. Подзолистые почвы содержат мало гумуса. В смешанных лесах, где в лесной подстилке больше трав, гумусовый слой развит лучше. Это дерново-подзолистые почвы. Подзолистые почвы требуют внесения удобрений. Из почвенного горизонта А2 вымываются глинистые частицы, оксиды железа и откладываются в нижнем горизонте.

Серые лесные (9%) почвы. Это почвы широколиственных лесов и лесостепей. Они формируются в условиях умеренного климата. Гумусовый горизонт в них до 30 сМ, а содержание гумуса доходит до 9%, в соответствии с чем почвы делятся на светло- и темно-серые. Подзолистый горизонт выражен нечетко, в нем есть гумус.

Бурые лесные почвы. Эти почвы залегают в зоне широколиственных лесов. Формируются они в условиях умеренно теплого влажного климата. Более темная окраска бурых почв по сравнению с серыми лесными почвами объясняется накоплением во всех горизонтах глинистых минералов и оксидов железа. Гумусовый горизонт содержит 3-7% гумуса. Бурые лесные почвы обладают хорошей структурой. Многие сельскохозяйственные угодья расположены на этих почвах.

Коричневые почвы. Эти почвы расположены в зоне лесов субтропических районов и формируются в условиях сезонно-влажного климата (средиземноморского или муссонного). Обычно эти почвы глинистые, в их почвенном профиле нижняя часть гумусового горизонта уплотнена. Коричневые почвы содержат до 9% гумуса. Как правило, территории, где залегают эти почвы, используются под виноградники или сады.

Черноземы. Это почвы лесостепей и степей умеренного пояса. Они содержат самое большое количество гумуса (выше 9%), поэтому почвы имеют интенсивно черный или буро-черный цвет. Мощность гумусового слоя в почвенном горизонте достигает 120 см. Формирование этих почв происходит в условиях теплого, относительно сухого климата, поэтому при обеспечении полей влагой, при достаточном количестве тепла, на сельскохозяйственных землях выращивают пшеницу, кукурузу, подсолнечник, сахарную свеклу.

Каштановые почвы. Это почвы сухих степей и полупустынь (7% от общей площади почв). Формирование этих почв происходит при большом дефиците влаги. В почвенном горизонте гумусовый слой менее мощный, чем у черноземов, содержание гумуса от 2 до 5%, поэтому эти почвы имеют более светлую окраску, чем черноземы. Запасы органического вещества пополняются за счет обильного травяного покрова, который развивается в течение короткого времени, когда в почве достаточно влаги после зимы. При хорошем увлажнении эти почвы могут быть плодородны.

Серо-коричневые почвы. Это почвы субтропических степей, которые формируются в условиях более теплых и сухих, чем степи умеренного пояса. В почвенном профиле толщина гумусового слоя небольшая, она не превышает 40 см, а содержание гумуса — до 4,5%, поэтому эти почвы более светлые, чем каштановые.

Бурые и серо-бурые

Бурые и серо-бурые полупустынные почвы. Это почвы засушливых районов — полупустынь и пустынь. Цвет этих почв зависит от содержания в них оксидов железа. Содержание гумуса в них очень низкое, поэтому эти почвы неплодородны. Для бурых и серо-бурых почв характерно засоление горизонтов.

Сероземы. Это также почвы полупустынных и пустынных районов, но формируются они при недостатке влаги в предгорьях и подгорных равнин, сложенных лессом. Сероземы и бурые с серо-бурыми почвами занимают самую большую площадь на земном шаре по сравнению с другими почвами. Сероземы плохо разделены на горизонты, имеют светло-серый цвет, так как гумуса в них содержится от 1% до 4%. С глубин 150-200 см эти почвы содержат легкораство-римые соли, а материнская порода нередко содержит гипс. Гумус сероземов, как и в других засушливых регионах, накапливается в основном за счет весенней травянистой растительности. В целом сероземы обладают хорошей водопроницаемостью и при хорошем орошении могут быть плодородны. Ла орошаемых сероземах развилось древнее земледелие Востока.

Желтоземы. Это почвы лесов влажных субтропиков, которые содержат мало железа. Формируются эти почвы при сильном увлажнении, ио гумуса содержат очень мало, поэтому бедны питательными веществами. В основном я желтоземы используются под субтропические культуры.

Красноземы. Это почвы широколиственных лесов, влажных субтропиков и тропических саванн. Формируются эти почвы в условиях промывания на породах, богатых железом, что обуславливает их яркую красновато-оранжевую окраску. Это структурные почвы, по почвенный профиль развит слабо. Гумуса в верхних слоях красноземов содержится до 9%, но почвы бедны фосфором, калием, азотом. Красноземы на горных склонах подвергаются сильной эрозии. На этих почвах выращивают чай, цитрусовые и другие субтропические культуры. Красноземы покрывают территории, равные 19% от площади почв всей Земли. В саваннах под мощным травянистым покровом формируется сходный тип почв — краспо-бурые.

Красные ферралитпые. Красные ферралитпые, или латеритные (от лат. later — кирпич), — это почвы экваториальных и влажных тропических лесов. Их формирование происходит па корах выветривания (рыхлый поверхностный слой разрушенных горных пород) древней суши, подвергшихся ферраллитизации (от лат. ferrum — железо, aluminium — алюминий; греч. lithos — камень) — глубокому выветриванию, в результате которого разрушаются почти все первичные минералы (за исключением кварца и других самых устойчивых). При этом образуется латеритная, или ферралитная, кора выветривания, тяжелая, глинистая, красного цвета, иногда с желтыми пятнами. Она содержит большой процент оксидов железа и алюминия. С латеритной корой выветривания связаны месторождения бокситов (руды алюминия). Эти почвы содержат очень большой слой гумуса в верхнем горизонте (до 10%). Иногда на поверхности красных фер-ралитных почв образуются панцирные железистые корки. После сведения лесов, как правило, на этих почвах выращивают рис, сахарный тростник, кофе, какао и другие культуры.

Засоленные почвы. К этой группе относят почвы с высоким (более 0,25%) содержанием легкорастворпмых солей — хлоридов, сульфатов, карбонатов. Образование их связано с повышенным содержанием солей в материнской породе или с привносом солей грунтовыми водами. В условиях сильного испарения влаги с поверхности почвы соли накапливаются в верхних почвенных горизонтах. Нередко засоленные почвы образуются в ложбинах, где грунтовые воды подходят ближе к поверхности, а сток оттуда затруднен. В таких местах образуются солонцы, солончаки.

Солонцы — почвы, содержащие на небольшой глубине (до 80 см) значительное количество соды и других солей. Обычно они содержат много глинистых частиц, при намокании становятся вязкими, липкими, а при высыхании растрескиваются. В почвенном профиле солонцов выделяются два горизонта: верхний, мощность которого от 1 до 30 см — светлый, пылеватый, с малым количеством илистых частиц, и нижний — иллювиальный го ризонт (горизонт вмывания В), солонцовый горизонт, по цвету — бурый, разбивающийся на столбы призмовидной формы, обогащенный илом и солями. Ниже этих почвенных горизонтов располагаются гипсовый и хлоридно-суль-фатный слой. Солонцы распространены пятнами в засушливых областях, они могут чередоваться со степными и полупустынными почвами. Солонцы мало плодородны, для их использования в сельском хозяйстве необходимо внесение удобрений, промывка солонцов, внесение гипса для замены в почвенных солях натрия на кальций и другие мероприятия. Солончаки — это засоленные почвы, которые содержат в поверхностном слое 1% и выше растворимых солей. Их формирование связано с испарением минерализованных грунтовых вод, которые близко подходят к поверхности земли. Солончаки различают по составу солей, от которого зависит их облик: хлоридные (с хлоридами натрия, магния, кальция) из-за гигроскопичности солей выглядят как «мокрые»; сульфатные (с сульфатом натрия) производят впечатление «пухлых», верхний слой почвы при высыхании обращается в пылевую массу. Солончаки распространены пятнами в полупустынных и пустынных зонах. Почвенный профиль содержит очень маленький гумусовый слой (до 1%) с пятнами солей, ниже располагается соленосная материнская порода или сильно минерализованный водоносный горизонт. Солончаки могут быть пригодны для земледелия только при следуюих условиях:понижение уровнягрунтовых води последующее промывание почвы, орошение, хотя при неправильном орошении может возникнуть явление «вторичного засоления» из-за нарушения водного режима в условиях жаркого климата.

Итак, почва — верхний плодородный слой земли. Она состоит из гумуса, минеральных солей, воды, воздуха, песка, глины.

Соотношение компонентов почвы для разныхтипов ее различно.

В зависимости от способности почвы распадаться на комочки разной формы и размера различают структурные и бесструктурные почвы. Почву составляют слои, или почвенные горизонты. Состав и окраска их различается у почв разного типа, однако выделяют несколько общих горизонтов. Почвы могут обладать плодородием, которое при разумном их использовании может увеличиваться, а неумелое хозяйствование приведет к деградации почв. Разрушение верхнего плодородного слоя поверхностными водами и ветром — эрозия почв — бедствие, способное нанести ущерб плодородию почв. Борьба с эрозией разнообразна. Образование почв начинается с выветривания, большую роль в дальнейшем формировании почв играют микроорганизмы и растения. Основоположником отечественного почвоведения является В. В. Докучаев, ему принадлежит первая классификация почв.

Источник