Особенности почвы на Дальнем Востоке

— малая мощность гумусового горизонта 10-20 см;

— тяжелый механический состав;

— незначительный коэффициент водопроницаемости подпахотного горизонта;

— кислая реакция среды;

— низкое содержание подвижных фосфатов и другие.

Вместе с тем, собственный опыт Приморской овощной опытной станции и опыт ученых и практиков Приморского края показывает, что при грамотном окультуривании и использовании буроземно-луговых почв можно достигнуть их высокого уровня плодородия и получать овощей и картофеля по 5-6 кг/м2, что соответствует меркам передовых стран Западной Европы, США и Японии.

Механический состав почвы

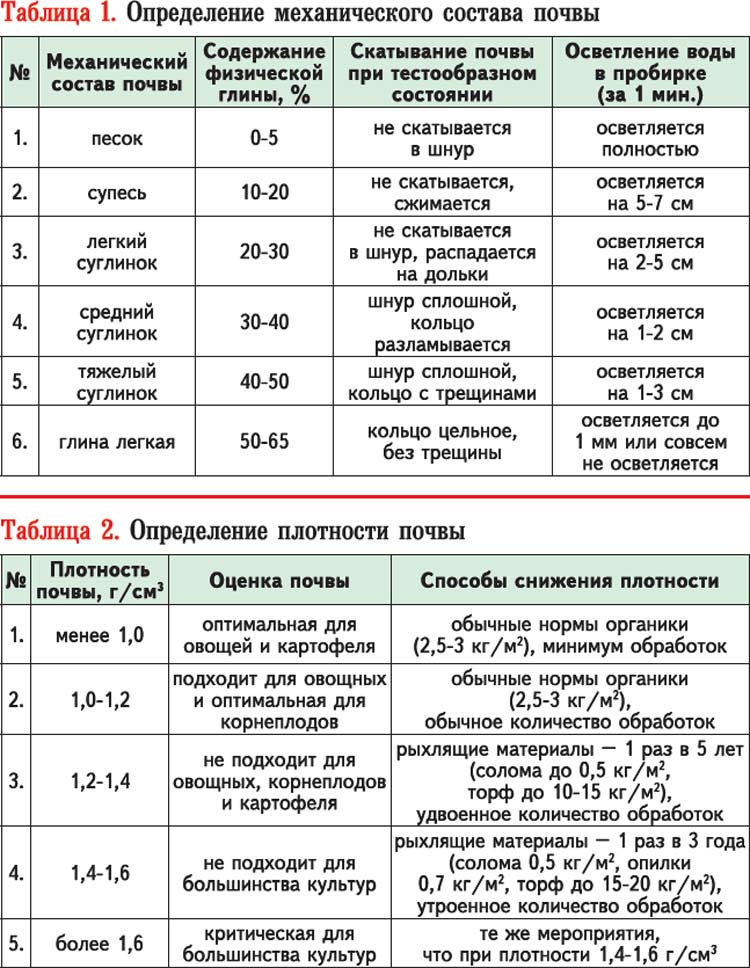

Для выращивания большинства плодово-ягодных и овощных культур оптимальными являются легко- и среднесуглинистые почвы. А как узнать механический состав почвы на вашем участке? Предлагаем очень простой способ.

Приготовьте образец почвы. Наберите из него две чайные ложки и насыпьте в пробирку (или пять ложек в тонкий стакан) с дистиллированной водой. Взболтайте в течение пяти минут и поставьте емкость на стол. При этом засеките время. Теперь возьмите линейку и определите, на сколько сантиметров осветляется вода за одну минуту. Результаты оцените по Таблице 1.

Естественно, больше проблем будет с тяжелыми глинистыми и тяжелосуглинистыми почвами. Для коренного улучшения их водного и воздушного режимов необходимо внесение разрыхлителей – торфа, опилок – в повышенных дозах (до 20-30 кг/м2). Растения на таких почвах лучше размещать на грядах или гребнях.

Негативным свойством тяжелых почв Приморского края является и их повышенная естественная плотность, составляющая в пахотном горизонте 1,40-1,45 г/см3. Оптимальная же плотность почвы тяжелого механического состава для большинства овощных культур и картофеля находится в пределах 0,9-1,0 г/см3.

Для достижения оптимальных значений плотности почвы нам потребуется приложить достаточно много энергетических усилий.

В настоящее время хорошо известны достаточно эффективные факторы регулирования физических свойств почв – рациональные обработки на фоне оптимизации гумусового состояния почв, применение комплекса мелиоративных воздействий.

Плотность почвы

Возьмите стеклянную банку емкостью 250 или 500 мл и взвесьте на весах с точностью не менее 1 г. Насыпьте в нее без нарушения строения почву из пахотного слоя (плотно, но не разрушая комков). Поставьте заполненную емкость в духовку с температурой 80-100°C на 5-6 часов, затем охладите и взвесьте.

Плотность почвы рассчитывают по формуле: плотность почвы (г/см3) равна массе сухой почвы в банке в граммах, деленной на объем банки в см3 (1 мл соответствует 1 см3).

Сравните свой результат с данными Таблицы 2.

Разрыхлитель для почвы

В качестве разрыхлителя нельзя вносить более 7 кг/м2 неперепревшего и полуперепревшего навоза. Это может привести к повышенному содержанию нитратов в почвах и урожае.

Внося в качестве разрыхлителя солому и опилки, добавьте азотные удобрения из расчета 2 кг действующего вещества на 100 кг рыхлителя. Если этого не сделать, у растений может проявиться азотное голодание. При отсутствии указанных выше органических разрыхлителей, или в дополнение к ним, очень эффективно возделывание в севообороте сидератов, которые оказывают многостороннее положительное действие на все составляющие плодородия почвы и урожай овощных культур и картофеля.

Сидераты для почвы

Сидеральные культуры (например, овес и сою) желательно возделывать самостоятельно, выделяя для этого отдельный участок или поле в севообороте, а также после уборки ранних культур (например, капусты, картофеля, лука и других).

Оптимальные сроки посева овса на зеленое удобрение (при норме семян 20-25 г/м2) совпадают с севом зерновых в крае, сои – в третьей декаде июня (при норме 15 г/м2). Предельно допустимый срок посева сои – 20-25 июля.

Для справки

Общая площадь земельного фонда Приморского края составляет 16,5 млн га, из которых земли сельскохозяйственного назначения занимают 16%, или 2,7 млн га. Почти половина этой площади (1,3 млн га) относится к сельскохозяйственным угодьям, большая часть которых (750 тыс. га) занято пашней, 252 тыс. га – сенокосами и 352 тыс. га – пастбищами.

В сравнении с общероссийскими масштабами эти показатели выглядят весьма скромно, составляя от аналогичных всего 0,5-0,9%, но по сложности почвенного покрова и многообразию его генетического состава, обусловленного специфическими условиями почвообразования, земли Приморского края с учетом сравнимой площади не имеют аналогов в Российской Федерации. Например, известные дальневосточные ученые почвоведы Ознобихин В.И., Синельников Э.П., обобщая оригинальные данные по почвенному покрову Приморского края, представили дробную классификацию почв, в которой выделено 6 типов, 27 подтипов, 56 родов, 89 видов, свыше 200 разновидностей и разрядов и более 20 антропогенных вариантов.

Николай САКАРА, кандидат сельскохозяйственных наук,

Источник

Особенности почвы на Дальнем Востоке

Почвы в Приморском крае отличаются тяжелым механическим составом и повышенной плотностью. Такие отрицательные физические и агрохимические свойства представляют трудности при возделывании культурных садовых и огородных растений. Чтобы добиться лучших результатов, нужно правильно определять состав и свойства почвы на своем участке, уметь применять агротехнические приемы повышения урожайности в условиях дальневосточного края.

Какие почвы в Приморском крае

Общая площадь земельного фонда Приморского края составляет 16,5 млн. га, из которых земли сельскохозяйственного назначения занимают 16% или 2,7 млн. га.

Почти половина этой площади (1,3 млн. га) относится к сельскохозяйственным угодьям:

- 750 тыс. га занято пашней,

- 252 тыс. га – сенокосами,

- 352 тыс. га – пастбищами.

В сравнении с общероссийскими масштабами эти показатели выглядят весьма скромно, составляя от аналогичных всего 0,5-0,9%, но по сложности почвенного покрова и многообразию его генетического состава, обусловленного специфическими условиями почвообразования, земли Приморского края с учетом сравнимой площади не имеют аналогов в Российской Федерации.

Например, известные дальневосточные ученые-почвоведы Ознобихин В.И., Синельников Э.П., обобщая оригинальные данные по почвенному покрову Приморского края, представили дробную классификацию почв, в которой выделено:

- 6 типов,

- 27 подтипов,

- 56 родов,

- 89 видов,

- свыше 200 разновидностей и разрядов,

- более 20 антропогенных вариантов.

В Приморском крае садоводам, огородникам и картофелеводам чаще всего приходится иметь дело с буроземно-луговым типом почв, составляющим от площади пашни 36% или 250 тыс. га и представленный подтипами:

- буроземно-луговой типичный,

- буроземно-луговой черноземовидный,

- буроземно-луговой глеево-отбеленный.

| По более ранней классификации синоним этому типу – лугово-бурые почвы |

Их название связано с тем, что в них протекает буроземо-образовательный процесс.

_______________________________________________

Минусы лугово-бурых почв для земледелия

Лугово-бурые почвы встречаются в основном в пределах Западно-Приморской равнины под остепненными разнотравно-злаковыми группировками в комплексе с кустарниковыми зарослями на породах тяжелого механического состава в виде озерно-аллювиальных глин.

Это и определило в большинстве случаев наличие в почвах данного типа отрицательных физических и агрохимических свойств:

- малая мощность гумусового горизонта 10-20 см,

- тяжелый механический состав,

- незначительный коэффициент водопроницаемости подпахотного горизонта,

- высокая влагоемкость

- кислая реакция среды,

- низкое содержание подвижных фосфатов и др .

В настоящее время целинных массивов лугово-бурых типа почв уже не сохранилось из-за массового их освоения под пашню.

При этом хотелось бы подчеркнуть, опираясь на собственный опыт Приморской овощной опытной станции и опыт ученых и практиков Приморского края:

- при грамотном окультуривании и использовании буроземно-луговых почв можно достигнуть их высокого уровня плодородия,

- и получать овощей и картофеля по 5-6 кг/м²,

- что соответствует меркам передовых стран Западной Европы, США и Японии.