4.3. Почва как среда обитания

4.3. Почва как среда обитания

4.3.1. Особенности почвы

Почва представляет собой рыхлый тонкий поверхностный слой суши, контактирующий с воздушной средой. Несмотря на незначительную толщину, эта оболочка Земли играет важнейшую роль в распространении жизни. Почва представляет собой не просто твердое тело, как большинство пород литосферы, а сложную трехфазную систему, в которой твердые частицы окружены воздухом и водой. Она пронизана полостями, заполненными смесью газов и водными растворами, и поэтому в ней складываются чрезвычайно разнообразные условия, благоприятные для жизни множества микро– и макроорганизмов (рис. 49). В почве сглажены температурные колебания по сравнению с приземным слоем воздуха, а наличие грунтовых вод и проникновение осадков создают запасы влаги и обеспечивают режим влажности, промежуточный между водной и наземной средой. В почве концентрируются запасы органических и минеральных веществ, поставляемых отмирающей растительностью и трупами животных. Все это определяет большую насыщенность почвы жизнью.

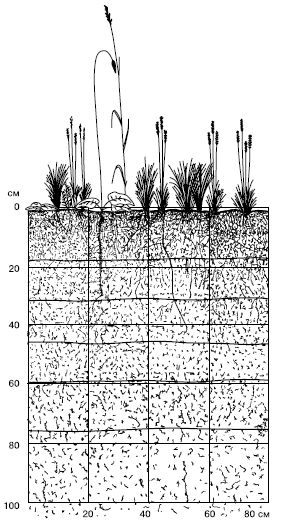

В почве сосредоточены корневые системы наземных растений (рис. 50).

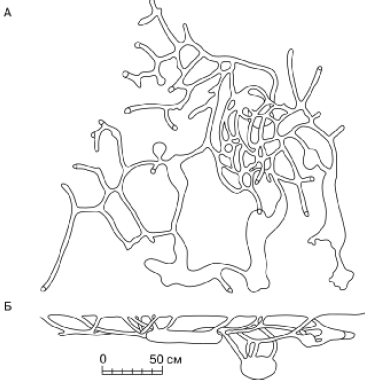

Рис. 49. Подземные ходы полевки Брандта: А – вид сверху; Б – вид сбоку

Рис. 50. Размещение корней в степной черноземной почве (по М. С. Шалыту, 1950)

В среднем на 1 м 2 почвенного слоя приходится более 100 млрд клеток простейших, миллионы коловраток и тихоходок, десятки миллионов нематод, десятки и сотни тысяч клещей и коллембол, тысячи других членистоногих, десятки тысяч энхитреид, десятки и сотни дождевых червей, моллюсков и прочих беспозвоночных. Кроме того, 1 см 2 почвы содержит десятки и сотни миллионов бактерий, микроскопических грибов, актиномицетов и других микроорганизмов. В освещенных поверхностных слоях в каждом грамме обитают сотни тысяч фотосинтезирующих клеток зеленых, желто-зеленых, диатомовых и сине-зеленых водорослей. Живые организмы столь же характерны для почвы, как и ее неживые компоненты. Поэтому В. И. Вернадский отнес почву к биокосным телам природы, подчеркивая насыщенность ее жизнью и неразрывную связь с ней.

Неоднородность условий в почве резче всего проявляется в вертикальном направлении. С глубиной резко меняется ряд важнейших экологических факторов, влияющих на жизнь обитателей почвы. Прежде всего это относится к структуре почвы. В ней выделяют три основных горизонта, различающихся по морфологическим и химическим свойствам: 1) верхний перегнойно-аккумулятивный горизонт А, в котором накапливается и преобразуется органическое вещество и из которого промывными водами часть соединений выносится вниз; 2) горизонт вмывания, или иллювиальный В, где оседают и преобразуются вымытые сверху вещества, и 3) материнскую породу, или горизонт С, материал которой преобразуется в почву.

В пределах каждого горизонта выделяются более дробные слои, также сильно различающиеся по свойствам. Например, в зоне умеренного климата под хвойными или смешанными лесами горизонт А состоит из подстилки (А 0) – слоя рыхлого скопления растительных остатков, темноокрашенного гумусового слоя (А 1), в котором частицы органического происхождения перемешаны с минеральными, и подзолистого слоя (А 2) – пепельно-серого по цвету, в котором преобладают соединения кремния, а все растворимые вещества вымыты в глубину почвенного профиля. Как структура, так и химизм этих слоев очень различны, и поэтому корни растений и обитатели почвы, перемещаясь всего на несколько сантиметров вверх или вниз, попадают в другие условия.

Размеры полостей между частицами почвы, пригодных для обитания в них животных, обычно быстро уменьшаются с глубиной. Например, в луговых почвах средний диаметр полостей на глубине 0–1 см составляет 3 мм, 1–2 см – 2 мм, а на глубине 2–3 см – всего 1 мм; глубже почвенные поры еще мельче. Плотность почвы также изменяется с глубиной. Наиболее рыхлы слои, содержащие органическое вещество. Порозность этих слоев определяется тем, что органические вещества склеивают минеральные частицы в более крупные агрегаты, объем полостей между которыми увеличивается. Наиболее плотен обычно иллювиальный горизонт В, сцементированный вымытыми в пего коллоидными частицами.

Влага в почве присутствует в различных состояниях: 1) связанная (гигроскопическая и пленочная) прочно удерживается поверхностью почвенных частиц; 2) капиллярная занимает мелкие поры и может передвигаться по ним в различных направлениях; 3) гравитационная заполняет более крупные пустоты и медленно просачивается вниз под влиянием силы тяжести; 4) парообразная содержится в почвенном воздухе.

Содержание воды неодинаково в разных почвах и в разное время. Если слишком много гравитационной влаги, то режим почвы близок к режиму водоемов. В сухой почве остается только связанная вода и условия приближаются к наземным. Однако даже в наиболее сухих почвах воздух влажнее наземного, поэтому обитатели почвы значительно менее подвержены угрозе высыхания, чем на поверхности.

Состав почвенного воздуха изменчив. С глубиной в нем сильно падает содержание кислорода и возрастает концентрация углекислого газа. В связи с присутствием в почве разлагающихся органических веществ в почвенном воздухе может быть высокая концентрация таких токсичных газов, как аммиак, сероводород, метан и др. При затоплении почвы или интенсивном гниении растительных остатков местами могут возникать полностью анаэробные условия.

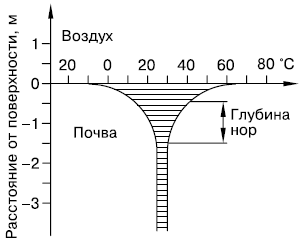

Колебания температуры резки только на поверхности почвы. Здесь они могут быть даже сильнее, чем в приземном слое воздуха. Однако с каждым сантиметром вглубь суточные и сезонные температурные изменения становятся все меньше и на глубине 1–1,5 м практически уже не прослеживаются (рис. 51).

Рис. 51. Уменьшение годовых колебаний температуры почвы с глубиной (по К. Шмидт-Нильсону, 1972). Заштрихованная часть – размах годовых колебаний температуры

Все эти особенности приводят к тому, что, несмотря на большую неоднородность экологических условий в почве, она выступает как достаточно стабильная среда, особенно для подвижных организмов. Крутой градиент температур и влажности в почвенном профиле позволяет почвенным животным путем незначительных перемещений обеспечить себе подходящую экологическую обстановку.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Читайте также

Почва и микроорганизмы

Почва и микроорганизмы Почва населена самыми разнообразными обитателями. Зеленые растения своими корнями черпают из почвы минеральные соли. Трудолюбивый крот роет в ней многочисленные туннели, в почве находят приют множество различных червей и насекомых. Широко

Животные и почва

Животные и почва Чтоб видеть воочью: Во славу природы Раскиданы звери, Распахнуты воды. Э. Багрицкий Чтоб видеть воочью: во славу природы раскиданы звери, распахнуты водыЗа год до выхода в свет книги Докучаева «Русский чернозем» был опубликован труд Ч. Дарвина

Глава 14 ПОЧВА НА СЛУЖБЕ ЖИЗНИ

Глава 14 ПОЧВА НА СЛУЖБЕ ЖИЗНИ Проницательный Карвер нашел способ восстановить истощенные хлопком почвы Алабамы путем чередования культур и внесения натуральных органических удобрений. Однако после его смерти химические корпорации начали массированную обработку

1 Наследственность и среда

1 Наследственность и среда Он прирожденный дьявол, и напрасны Мои труды и мягкость обращенья. Вильям Шекспир Иногда от европейцев можно услышать, что все китайцы похожи друг на друга. Без сомнения, лишь немногие принимают всерьез это весьма далекое от истины

11 Пища и почва

11 Пища и почва Капиталистическая система является одним из самых губительных, ограничивающих факторов, и это обвинение принадлежит к тяжелейшим, которые можно против нее выдвинуть. Методы свободной конкуренции и погоня за прибылью оказались пагубными для земли… Почти

4.1. Водная среда обитания. Специфика адаптации гидробионтов

4.1. Водная среда обитания. Специфика адаптации гидробионтов Вода как среда обитания имеет ряд специфических свойств, таких, как большая плотность, сильные перепады давления, относительно малое содержание кислорода, сильное поглощение солнечных лучей и др. Водоемы и

4.2.2. Почва и рельеф. Погодные и климатические особенности наземно-воздушной среды

4.2.2. Почва и рельеф. Погодные и климатические особенности наземно-воздушной среды Эдафические факторы среды. Свойства грунта и рельеф местности также влияют на условия жизни наземных организмов, в первую очередь растений. Свойства земной поверхности, оказывающие

4.4. Живые организмы как среда обитания

4.4. Живые организмы как среда обитания Многие виды гетеротрофных организмов в течение всей жизни или части жизненного цикла обитают в других живых существах, тела которых служат для них средой, существенно отличающейся по свойствам от внешней.Использование одними

О среде обитания

О среде обитания Между нами и австралопитеком, который ходил прямо, но имел мозг, как у обезьяны, лежит несколько миллионов лет; это 100 000, может быть, 200 000 поколений. Может показаться, что это не так много. Но только 5000 поколений понадобилось, чтобы превратить волка в

IV. Инстинкты адаптации к эволюционной среде обитания

IV. Инстинкты адаптации к эволюционной среде обитания Эволюционная среда обитания, она же — среда эволюционной адаптации, СЭА (в англоязычной литературе употребляется аббревиатура EEA) — среда, в которой происходила большая часть эволюции наших предков после их

Наследственность и влияние среды обитания

Наследственность и влияние среды обитания Каково соотношение врожденного и приобретенного в психике и поведении – вопрос не только биологии. Это вопрос вечный, поскольку ответ на него определяется мироощущением человека. (Именно – мироощущением, а не мировоззрением.

10. Адаптации организмов к условиям обитания как результат действия естественного отбора

10. Адаптации организмов к условиям обитания как результат действия естественного отбора Вспомните!На основании собственных наблюдений приведите примеры приспособленности организмов к условиям существования.В течение многих веков в естествознании господствовало

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА Окружающая организм среда состоит из четырех взаимодействующих компонентов: местообитания, других организмов, ресурсов, условий.Ресурсы — это нечто, что можно потреблять и что может истощиться, то есть пища, свет, пространство. Условия — это физические

Лес — среда обитания грибов

Лес — среда обитания грибов Когда мы произносим слово «гриб», перед нашим мысленным взором сразу возникают леса: светлые березняки и сосняки, темные мрачные ельники, влажные и сухие, травяные, моховые, лишайниковые — словом, самые разные. И эта аналогия не случайна, ведь

Источник

Экологические особенности почвы как среды обитания

Почва представляет собой относительно тонкий рыхлый поверхностный слой суши, находящийся в постоянном контакте и взаимодействии с атмосферой и гидросферой. Почва, или педосфера, представляет собой глобальную оболочку суши. Самым важным свойством почвы, которое отличает её от грунта, является плодородие, т.е. способность во многом обеспечивать рост и развитие растений, и выработку ими первичного органического вещества, необходимого для существования любого биоценоза. Почва, в отличие от литосферы, представляет собой не просто совокупность минералов и горных пород, а является сложной трёхфазной системой, в которой твёрдые минеральные частицы окружены водой и воздухом. Она содержит множество полостей и капилляров, заполненных почвенными растворами, и поэтому в ней создаются самые разнообразные условия для жизни организмов. В почве содержится основной запас органических питательных веществ, что также способствует распространению в ней жизни. Количество почвенных обитателей огромно. На 1 м 2 богатой органикой почвы в слое глубиной 25 см могут обитать до 100 млрд. особей простейших и бактерий, миллионы мельчайших червей коловраток и нематод, тысячи мелких членистоногих, сотни дождевых червей, грибов. Кроме того, в почве обитают многие виды мелких млекопитающих. В освещённых поверхностных слоях в каждом грамме почвы обитают сотни тысяч фотосинтезирующих мельчайших растений – водорослей, среди которых зелёные, сине-зелёные, диатомовые и др. Таким образом, живые организмы являются столь же характерным компонентом почвы, как и её минеральные составляющие. Именно поэтому известнейший отечественный учёный геохимик В.И. Вернадский, основатель современной концепции о биосфере Земли, ещё в 20-х гг. ХХ века обосновал выделение почвы в особое биокосное природное тело, подчёркивая тем самым насыщенность её жизнью. Почва возникла на определённом этапе эволюции биосферы Земли и является её продуктом. Деятельность почвенных организмов направлена в основном на разложение грубого мертвого органического вещества. В результате сложных физико-химических процессов происходящих при непосредственном участии обитателей почвы, образуются органо-минеральные соединения, которые уже доступны для непосредственного усвоения корнями растений и необходимы для синтеза органического вещества, для образования новой жизни. Поэтому роль почвы чрезвычайно велика.

В почве значительно сглажены колебания температуры по сравнению с поверхностным слоем воздуха. Однако на её поверхности изменчивость температуры может быть выражена даже более резко, чем в приземном слое воздуха, так как воздух нагревается и охлаждается именно от поверхности почвы. Однако с каждым сантиметром вглубь, суточные и сезонные температурные изменения становятся всё менее выраженными и на глубине более 1 м обычно не регистрируются.

Наличие грунтовых вод и проникновение воды при выпадении дождевых осадков, на фоне значительной влагоёмкости, свойственной для большинства типов почв, способствует поддержанию устойчивого влажностного режима. Влага в почве присутствует в различных состояниях: она может прочно удерживаться на поверхности минеральных частиц (гигроскопическая и плёночная), занимать мелкие поры и медленно перемещаться по ним в различных направлениях (капиллярная), заполнять более крупные полости и просачиваться вниз под действием силы тяжести (гравитационная), а также содержаться в почве в виде пара. Содержание влаги в почве зависит от её структуры и времени года. Если содержание гравитационной влаги велико, то режим почвы напоминает режим непроточного мелководного водоёма. В сухой почве присутствует только капиллярная влага и условия приближаются к наземным. Однако даже в самых сухих почвах, воздух всегда имеет более высокую влажность, чем на поверхности, что положительно сказывается на жизни почвенных организмов.

Состав почвенного воздуха подвержен изменчивости. По мере возрастания глубины, уменьшается содержание кислорода и возрастает концентрация углекислого газа, т.е. имеет место аналогичная тенденция, что и в водоёмах, в силу сходства процессов определяющих концентрации этих газов в каждой из сред. В связи с идущими в почве процессами разложения органических веществ, в глубинных слоях почвы может быть высока концентрация токсичных газов, таких как сероводород, аммиак и метан. При переувлажнении почвы, когда водой заполняются все её капилляры и полости, что, например, часто имеет место в тундре в конце весны, могут возникать условия дефицита кислорода и разложение органики приостанавливается.

Неоднородность свойств почвы приводит к тому, что для организмов различных размеров она может выступать в качестве различных сред обитания. Для очень мелких почвенных животных, которых объединяют в экологическую группу микрофауны (простейшие, коловратки, нематоды и др.) почва представляет собой систему микроводоёмов, так как они обитают преимущественно в капиллярах, заполненных водным раствором. Размеры таких организмов составляют всего 2 до 50 мкм. Более крупные дышащие воздухом организмы составляют группу мезофауны. К ней принадлежат в основном членистоногие (различные клещи, многоножки, первичнобескрылые насекомые – колемболы, двухвостки и др.) Для них почва – это совокупность мелких пещер. Они не имеют специальных органов, позволяющих самостоятельно проделывать отверстия в почве, и ползают по поверхности почвенных полостей при помощи конечностей или червеобразно извиваясь. Периоды затопления почвенных полостей водой, например при длительных атмосферных осадках, представители мезофауны переживают в пузырьках воздуха, который задерживается вокруг тела животных благодаря их несмачивающимся покровам, снабжённым ресничками и чешуйками. При этом пузырёк воздуха представляет собой для мелкого животного своеобразную »физическую жабру», потому что дыхание осуществляется за счёт кислорода поступающего в воздушное пространство из окружающей среды в процессе диффузии. Животные входящие в группу мезофауны имеют размеры от десятых долей до 2 – 3 мм. Почвенных животных с размерами тела от 2 до 20 мм, называют представителями экологической группы макрофауны. Это, прежде всего, личинки насекомых и дождевые черви. Почва для них является уже плотной средой, способной оказывать значительное механическое сопротивление в процессе движения. Они передвигаются в почве либо расширяя существующие скважины, раздвигая почвенные частицы, либо проделывая новые ходы. Газообмен большинства представителей этой группы происходит с помощью специализированных органов дыхания, а также дополняется газообменом через покровы тела. Активные роющие животные способны покидать те слои почвы, в которых создаются неблагоприятные для них условия обитания. Зимой и в сухие летние периоды они концентрируются в более глубоких слоях почвы, где температура в зимний период и влажность летом более высоки, чем на поверхности. К экологической группе мегафауны принадлежат животные преимущественно из числа млекопитающих. Некоторые из них в почве осуществляют весь свой жизненный цикл (кроты Евразии, златокроты Африки, сумчатые кроты Австралии и др.). Они способны проделывать в почве целые системы ходов и нор. Внешний вид и анатомическое строение этих животных отражают их адаптации к подземному образу жизни. У них недоразвиты глаза, компактная форма тела с короткой шеей, короткий густой мех, сильные конечности, приспособленные для копания. В состав мегафауны почвы входят также крупные малощетинковые черви – олигохеты, в особенности представители семейства Megascolecidae, обитающие в тропической зоне Южного полушария. Самый крупный из них – австралийский червь Megascolides australis может достигать в длину 3 м.

Кроме постоянных обитателей почвы, среди крупных животных можно выделить тех,

которые кормятся на поверхности, но размножаются, зимуют, отдыхают и спасаются от врагов в почвенных норах. Это сурки, суслики, тушканчики, кролики, барсуки и др.

Свойства почвы и рельефа местности оказывают значительное, а иногда и определяющее влияние на условия обитания наземных организмов, в первую очередь растений. Свойства земной поверхности, оказывающие экологическое воздействие на её обитателей, относят в особую группу эдафических факторов среды (от греч. “эдафос” – основание, почва). В почве сосредоточены корневые системы наземных растений. Тип корневой системы зависит от гидротермического режима, аэрации, механического состава и структуры почвы. Например, берёза и лиственница, произрастающие в районах с многолетней мерзлотой, имеют приповерхностные корневые системы, которые распространяются в основном вширь. В тех же районах, где многолетней мерзлоты нет, корневые системы этих же растений проникают в почву на значительно большую глубину. Корни многих растений степей, могут доставать воду с глубины более 3 м, однако у них хорошо развита также и поверхностная корневая система, функция которой заключается в извлечении органических и минеральных веществ. В условиях переувлажнённой почвы с низким содержанием кислорода, например в бассейне крупнейшей по водности реки мира – Амазонки, формируются сообщества так называемых мангровых растений, у которых развиты специальные надземные дыхательные корни – пневматофоры.

Выделят несколько экологических групп растений в зависимости от их отношения к определённым свойствам почвы.

По отношению к кислотности почвы различают ацидофильные виды, адаптированные к произрастанию на кислых почвах с рН менее 6.5 ед. К таковым принадлежат растения влажных болотистых местообитаний. Нейтрофильные виды тяготеют к почвам, имеющим реакцию близкую к нейтральной с рН от 6.5 до 7.0 ед. Это большинство культурных растений умеренной климатической зоны. Базифильные растения произрастают в почвах имеющих щёлочную реакцию с рН более 7.0 ед. Например, к этой группе принадлежат лесная ветреница, мордовик). Индифферентные растения в состоянии произрастать на почвах с различными значениями рН (ландыш, овсяница овечья и др.).

В зависимости от требований к содержанию в почве органических и минеральных питательных веществ, различают олиготрофные растения, которым для нормального существования требуется малое количество питательных веществ (например, сосна обыкновенная, произрастающая на бедных песчаных почвах), эвтрофные растения, нуждающиеся в значительно более богатых почвах (дуб, бук, сныть обыкновенная и др.) и мезотрофные, требующие умеренного количества органоминеральных соединений (ель обыкновенная).

Кроме того, растения, произрастающие на почвах с высокой минерализацией выделяются в экологическую группу галофитов (растения полупустынь – солерос, кокпек и др.). Отдельные виды растений адаптированы к преимущественному произрастанию на каменистых почвах – их выделяют в экологическую группу петрофитов, а обитателей сыпучих песков относят к группе псаммофитов.

Физические особенности почвы как среды обитания, приводят к тому, что, не смотря на значительную неоднородность экологических условий, они является более стабильными те, которые свойственны для наземно-воздушной среды. Значительный

градиент температуры, влажности и содержания газов, проявляющийся с увеличением глубины почвы, даёт возможность мелким животным путём незначительных перемещений найти для себя подходящие условия обитания.

По ряду экологических особенностей почва является средой, промежуточной между водной и наземной. С водной средой почву сближают характер изменчивости её температурного режима, низкое содержание кислорода в почвенном воздухе, насыщенность его водяным паром, присутствие солёй и органических веществ в почвенных растворах, часто в высокой концентрации, возможность перемещаться

в трёх измерениях. С воздушной средой почву сближают наличие почвенного воздуха, низкое содержание влаги в случае интенсивного солнечного излучения и значительные колебания температуры в приповерхностном слое.

Промежуточный характер экологических свойств почвы как среды обитания, даёт основания предположить, что почва имела особое значение в эволюции органического мира. Для многих групп, в частности для членистоногих, почва, вероятно, являлась средой, через промежуточные адаптации к которой, стало возможным перейти к типично наземному образу жизни и в дальнейшем выработать эффективные адаптации к ещё более сложным природным условиям суши.

Литература:

Основная [4] – Т.1 – с. 299 – 316; [5] – с. 121 – 131; Дополнительная [19].

Вопросы для самопроверки:

1. В чём состоит основное отличие почвы от минеральной породы ?

2. Почему почву называют биокосным телом ?

3. Какова роль почвенных организмов в поддержании плодородия почвы ?

4. Какие экологические факторы относят к группе эдафических ?

5. Какие экологические группы почвенных животных вам известны ?

6. Какие существуют экологические группы растений в зависимости от их отношения

к определённым свойствам почвы ?

7. Какие свойства почвы сближают её с наземно-воздушной и водной средами обитания ?

Источник