Тепловой режим почвы, водоемов и атмосферы

Цель – знакомство с особенностями теплового режима почвы, водоемов и атмосферы; формирование умений работать с климатической картой и анализировать графики температур воздуха.

Оборудование и материалы: физическая карта мира, контурная карта мира.

Вопросы для предварительной подготовки:

1) Тепловой баланс земной поверхности.

2) Особенности теплового режима почвы (суточный и годовой ход температуры поверхности почвы, распространение температурных колебаний в глубину почвы, законы Фурье).

3) Влияние растительного и снежного покровов на температуру почвы.

4) Особенности теплового режима водоемов (распространение температурных колебаний в воде, суточный и годовой ход температуры поверхности водоемов).

5) Температура воздуха. Суточный ход температуры воздуха и его изменения с высотой.

6) Годовая амплитуда температуры воздуха. Типы годового хода температуры воздуха.

7) Географическое распределение температуры, влияние суши и моря, орографии и морских течений. Температуры широтных кругов, аномалии температуры. Температура полушарий и Земли в целом.

8) Стратификация воздушных масс, стратификация атмосферы, ее роль в развитии вертикальных движений.

Термины и понятия: тепловой режим, теплоемкость, теплообмен, молекулярная теплопроводность, тубрулентная теплопроводность, термическая конвекция, температура воздуха у земной поверхности, термометр, максимальный термометр, минимальный термометр, термограф, среднесуточная, среднемесячная и среднегодовая температура, амплитуда температур, индекс континентальности, инверсия, тепловые пояса, температурный градиент, деятельный слой, слои постоянной суточной и годовой температуры, заморозки, карты изотерм.

Задание 3.1. Теплопроводность и температуропроводность почвы

Объёмная теплоёмкость суходола 0,48кал/см 3 ×градус, а осушенного болота 0,56 кал/см 3 ×градус, коэффициенты теплопроводности соответственно равны 0,0012 и 0,0025 кал/см×с×градус. Определить коэффициент температуропроводности каждой почвы. Какова причина различий теплопроводности увлажненной почвы от сухой?

Задание 3.2. Распространение тепла вглубь почвы и воды

3.2.1. Определить величину потока тепла вглубь почвы за 1 минуту, если известно, что температура на поверхности почвы 28,0º, а на глубине 20 см составляет 17,0º, λ равен 0,0037 кал/см×с×градус.

3.2.2. Почва, имеющая температуру поверхностного слоя 0,4º, покрыта свежевыпавшим снегом толщиной 60 см. Определить потерю тепла с 1 см 2 почвы через слой снега в течение 1 часа, если температура снега -12,6º, λ снега 0,0003 кал/см×с×градус.

3.2.3. По данным, представленным в табл. 3.2, постройте график изменения годового хода температуры почвы на разных глубинах, рассчитайте годовую амплитуду температур на каждой глубине. Уточните, как изменяется амплитуда годовых температур с увеличением глубины? Чем это обусловлено?

Пояснение: по вертикальной оси необходимо отложить величины температуры в градусах, а по горизонтальной – единицы времени (месяцы), все кривые строятся на одном графике, разным цветом.

Среднемесячная температура поверхности почвы и почвы на различных глубинах на метеостанции «Красноярск Опытное поле» 1964г.

| Глубина, м | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Δt |

| 0,0 | –12 | –22 | –12 | –5 | –2 | –6 | –13 | ? | |||||

| 0,2 | –1,3 | –6,2 | –4,5 | –2,2 | 5,4 | 11,7 | 17,4 | 17,1 | 10,8 | 3,4 | 0,0 | –2,2 | ? |

| 0,4 | –0,6 | –4,7 | –3,8 | – | 3,5 | 9,4 | 14,8 | 15,7 | 10,6 | 4,2 | 0,8 | 1,4 | ? |

| 0,8 | 0,2 | –1,8 | –2,5 | –1,8 | 0,8 | 5,6 | 10,6 | 12,8 | 10,5 | 6,0 | 2,4 | 0,2 | ? |

| 1,6 | 1,8 | 0,9 | 0,0 | –0,4 | –0,2 | 1,3 | 6,0 | 9,0 | 9,2 | 7,0 | 4,2 | 2,5 | ? |

| 3,2 | 3,3 | 2,7 | 2,0 | 1,4 | 1,1 | 1,1 | 2,0 | 4,4 | 5,8 | 6,0 | 5,2 | 4,3 | ? |

3.2.4. Амплитуда годового хода температуры на одинаковых глубинах на суше и в море в районе одного населенного пункта составила:

| Глубина, м | Амплитуда годовых температур, °С |

| суша | море |

| 20,3 | 19,0 |

| 3,9 | 18,6 |

| 1,7 | 14,5 |

| 0,1 | 7,5 |

Проанализируйте данные, и уточните, как распространяется тепло в глубину почвы и воды. Какая среда прогревается на большую глубину? по какой причине? Как прогреваются верхние слои? Когда происходит наибольшая теплоотдача в атмосферу у почвы? у воды?

Задание 3.3. Суточный ход температур

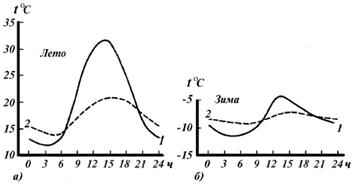

Проанализируйте графики на рис. 3.5. Объясните: 1) как соотносятся величины температуры почвы и температуры воздуха в суточном ходе при условиях устойчивой ясной погоды; 2) когда наблюдается минимальная и максимальная температура на поверхности почвы; и в воздухе у земной поверхности? 3) как происходит нагревание воздуха у земной поверхности? 4) зависит ли величина суточной амплитуды температуры воздуха от амплитуды температуры поверхности почвы?

Рис. 3.5. Средний суточный ход температуры на поверхности почвы (1) и в воздухе на высоте 2 м (2) летом и зимой [83].

Таблица 3.3

Ход температур различного типа

| Экваториальный тип хода температуры воздуха | |||||||||||||

| I | П | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год | Δ t |

| Джакарта (Ява, 6,2° ю. ш., 106,8° в. д.) | |||||||||||||

| 25,8 | 25,8 | 26,2 | 26,7 | 26,8 | 26,5 | 26,3 | 26,5 | 26,8 | 26,8 | 26,5 | 26,1 | 26,4 | 1,0 |

| Тропический тип хода температуры воздуха | |||||||||||||

| Гонолулу (Гавайские острова, 21,3° с. ш., 157,9° з. д.) | |||||||||||||

| +22 | +22 | +22 | +23 | +24 | +25 | +25 | +26 | +26 | +25 | +24 | +23 | +24 | 4,0 |

| Умеренный тип хода температуры воздуха | |||||||||||||

| Багдад (Ирак, 33,3° с. ш., 44,4° в. д.) | |||||||||||||

| +9 | +12 | +16 | +22 | +28 | +32 | +35 | +35 | +32 | +25 | +18 | +11 | +23 | |

| Лондон (51,5° с. ш., 0,0° в. д.) | |||||||||||||

| +5 | +5 | +6 | +8 | +12 | +15 | +17 | +16 | +14 | +10 | +6 | +5 | +10 | |

| Москва (55,8° с. ш., 37,6° в. д.) | |||||||||||||

| –10 | –10 | –5 | +4 | +12 | +15 | +18 | +16 | +10 | +4 | –2 | –8 | +4 | |

| Кызыл (51,4° с. ш., 94,3° в. д.) | |||||||||||||

| –29 | –25 | –11 | +4 | +12 | +17 | +20 | +17 | +10 | +1 | –13 | –25 | –2 | |

| Архангельск (64,6° с. ш., 40,5° в. д.) | |||||||||||||

| –12 | –12 | –8 | –1 | +6 | +12 | +15 | +13 | +8 | +1 | –5 | –10 | ||

| Верхоянск (67,5° с. ш., 133,4° в. д.) | |||||||||||||

| –50 | –44 | –30 | –13 | +2 | +13 | +15 | +11 | +2 | –15 | –37 | –46 | –16 | |

| Полярный тип хода температуры воздуха | |||||||||||||

| Грин-Харбор (Шпицберген, 78,0° с. ш., 14,2° в. д.) | |||||||||||||

| –16 | –18 | –20 | –14 | –5 | +2 | +5 | +5 | –6 | –11 | –14 | –8 | ||

| Восток (Антарктида, 72,1°ю. ш., 96,6° в. д.) | |||||||||||||

| –34 | –44 | –55 | –63 | –63 | –67 | –67 | –71 | –67 | –59 | –44 | –32 | –55 |

Задание 3.4. Типы годового хода температуры воздуха. По данным табл. 3.3 постройте графики распределения годового хода температуры воздуха для разных типов климата. Горизонтальная ось – месяц года, вертикальная – температура, кривые для разных типов чертятся различными цветами. Выделите на каждой кривой минимумы и максимумы температур, подпишите годовую амплитуду температур, среднегодовую.

3.4.1. Чем обусловлены малые амплитуды температуры воздуха в экваториальных и тропических широтах?

3.4.2. Почему в пунктах, расположенных примерно на одной широте (Лондон, Кызыл), существенно различаются величина годовой амплитуды и значения температур воздуха.

3.4.3. Чем отличается полярный тип хода температуры воздуха северного полушария от южного? В каком месяце там наблюдаются min и в каком max температуры? Почему на южном полюсе нет положительных температур воздуха?

Задание 3.5. Абсолютный минимум и максимум температур

3.5.1. На контурной карте мира отметьте районы с минимальной температурой: 1) якутский полюс холода (Верхоянск (67,5° с. ш., 133,4° в. д.) и Оймякон (63,2 с. ш., 143,1 в. д.), где средние температуры января достигают -48°С, а абсолютный минимум –70°С; 2) Гренландия, где средние температуры января достигают –55°С, а абсолютный минимум –70°С; 3) станция Восток (72,1° ю.ш., 96,6 в.д., высота 3420 м) – полюс холода всего Земного шара с абсолютным минимум –89°С.

3.5.2.На контурной карте мира отметьте абсолютные максимумы температуры: 1) в Северной Африке до +58° (Ливийская пустыня, 32,4° с.ш., 13,0° в.д.); 2) в Долине Смерти до +57° (в Калифорнии в глубокой межгорной впадине, 36,5° с.ш., 117,5° з.д.); 3) в Туркмении +50°.

3.5.3. Чем обусловлено возникновение экстремумов (крайних значений) температур у земной поверхности в указанных районах? Какой полюс холода является постоянным, а какой – только зимним? В каком месяце здесь наименьшая температура?

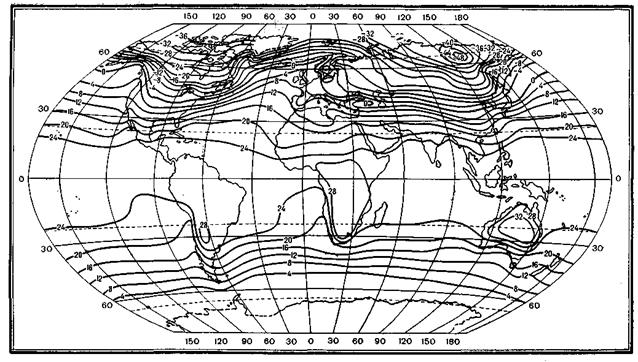

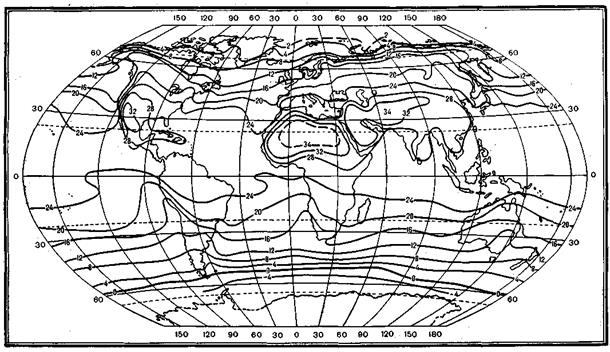

Задание 3.6. Проанализируйте по рис. 3.6 и 3.7 ход июльских и январских изотерм. Объясните общегеографические закономерности в распределении температур воздуха по поверхности земного шара.

3.6.1. Рассмотрите ход изотерм на материках и океанах в умеренных и высоких широтах и объясните, почему в январе на океанах изотермы отклоняются к северу, а на материках – к югу.

Рис. 3.6. Распределение средней месячной температуры воздуха на уровне моря в январе (ºС) [83].

Рис. 3.7. Распределение средней месячной температуры воздуха на уровне моря в июле (ºС) [83].

3.6.2. Сравните ход изотерм в южном и северном полушариях, на примере изотерм +16 и +8ºС июля в северном полушарии и января в южном, сформулируйте вывод: одинаковы ли температуры лета на одних широтах в северном и южном полушариях? Объясните причину.

3.6.3.Где отмечается самая высокая средняя температура июля? В каком полушарии находится «термический экватор», и чем это объясняется?

Дата добавления: 2015-09-07 ; просмотров: 2565 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник

Особенности водоемов

Гидрохимические, оптические и биологические

Гидрохимический облик водоема определяет сочетание следующих групп элементов: м и н е р а л ь н ы е в е щ е с т в а, образующие истинные растворы и ионный состав воды (ионы НСО3, СО3, SО4, Cl, Ca, Mg, Na, К), которые содержатся обычно в сравнительно больших количествах; б и о г е н н ы е э л е м е н т ы (азот, фосфор, кремний, железо), находящиеся в воде в различных формах и имеющие особо важное значение для развития жизни в водоемах; р а с т в о р е н н ы е г а з ы (кислород, углекислый газ, сероводород, азот, метан, водород); о р г а н и ч е с к и е в е щ е с т в а как поступающие с водосбора (а л -л о х т о н н ы е), так и образующиеся в водоеме (а в т о х т о н н ы е).

По минерализации озера делятся на пресные (до 0,1% солей), солоноватые (0,1–2,47%), соленые или минеральные (2,47–4,7%) и рассолы (более 4,7%).

Кислород поступает в воду из атмосферы и продуцируется при фотосинтезе водными растениями, расходуется при окислительных процессах – разложении органического вещества, окислении органических соединений, дыхании водных организмов, а также выделяется в атмосферу при избытке его в верхнем слое воды. Углекислый газ образуется более интенсивно у дна при окислении органических веществ и при дыхании водных организмов, расходуется главным образом в процессе фотосинтеза. Сероводород образуется в придонных слоях некоторых озер при разложении белковых веществ и восстановительных процессах в анаэробной среде (без доступа кислорода).

В глубоких озерах со слабым развитием жизни и невысоким содержанием органического вещества, прозрачной, относительно холодной водой кислорода достаточно, насыщение даже у дна не бывает меньше 70%. Распределение кислорода по вертикали зависит от температуры воды. В сильно прогреваемых летом озерах с интенсивным развитием жизни и высоким содержанием органического вещества наибольшее количество кислорода содержится в эпилимнионе, где он продуцируется фитопланктоном и поступает из воздуха. Содержание его резко убывает в слое температурного скачка, а в гиполимнионе ощущается его дефицит. Зимой количество кислорода убывает, особенно у дна, часто до нуля; содержание углекислого газа возрастает.

Минерализация и состав воды водохранилищ могут сильно варьировать по акватории и объему в связи с различиями состава вод притоков и сбросами сточных вод промышленных предприятий, населенных пунктов и с удобряемых полей.

В первые годы после заполнения водохранилищ, особенно в лесной зоне, в них поступает большое количество органического вещества. Весьма интенсивно происходит разложение затопленной растительности и органического вещества почв, на которое затрачивается большое количество кислорода, в связи с чем возникает его дефицит и нередко заморы рыб. Такие явления могут продолжаться 5–10 лет и более.

Оптические свойства вод зависят от количества и состава взвесей, растворенных веществ, развития планктона. Они определяют глубину проникновения радиации и характер ее распределения в водной толще.

Количество и глубина проникновения света, попадающего в воду, меняется в течение суток и года в связи с изменением положения солнца над горизонтом. Чем выше солнце, тем большая часть света проникает в воду, тем больше освещенность глубинных слоев.

Основными оптическими характеристиками природных вод являются прозрачность и цвет. П р о з р а ч н о с т ь можно приближенно характеризовать глубиной воды (м), на которой перестает быть видным белый диск диаметром 30 см. Она изменяется от нескольких десятков метров (Байкал – 40 м, Иссык-Куль – 30 м) до нескольких десятков сантиметров. В центральной части прозрачность больше, чем у берегов; например, в Онежском озере летом она уменьшается от центра к берегу от 0,50–0,55 до 0,30–0,40 м. Для водохранилищ характерны значительные изменения прозрачности по акватории (увеличивается от верховий к плотине) и по сезонам.

Ц в е т воды определяется в условных единицах (градусах) по платино-кобальтовой шкале, нулевое деление которой характеризует воду, не имеющую желтого и коричневого оттенков (бесцветная вода); увеличение градусов идет от голубого и синего до зеленого, желтого и бурого цветов. При цветности более 20 градусов вода не пригодна для питья без предварительной очистки. Синий и голубой цвет указывает на малое развитие жизни в водоеме и является для природных вод «цветом пустыни». Бурый и коричневый цвет также характерен для малопродуктивных водоемов из-за обилия в них гуминовых веществ. Центральные открытые районы крупных глубоких озер отличаются обычно синим или зеленым цветом воды; в прибрежных участках она в связи с повышенной мутностью и развитием планктона имеет желто-зеленый или даже бурый цвет.

Биологические особенности водоемов. В любых водоемах, за исключением горячих источников, вулканических, сильно соленых озер и т.п., обитает огромное количество разнообразных водных организмов, которых в общем называют г и д р о б и о н т а м и. По месту обитания различают несколько групп гидробионтов. П л а н к т о н – поселения очень малых организмов растительного происхождения типа водорослей (фитопланктон) и животного происхождения типа простейших, ракообразных, коловраток (зоопланктон), не способных преодолевать движения воды и перемещаться на значительные расстояния по горизонтали. Б е н т о с – обитатели дна, подразделяющиеся на фитобентос и зообентос. К бентосу относятся высшие водные растения, черви, моллюски, грибы, бактерии. Одни из них существуют на поверхности дна, другие зарываются в грунт. Н е к т о н – водные животные, обитающие в толще воды, приспособленные к активному плаванию, преодолевающие движение воды и перемещающиеся на значительные расстояния.

Для водоемов умеренной климатической зоны характерен ярко выраженный сезонный ход гидробиологических процессов. Весной, после вскрытия водоемов, наблюдается первая вспышка массового развития фитопланктона («цветение»), которому благоприятствует повышение температуры воды, обогащение ее кислородом, биогенами в результате увеличения речного притока. Второй пик цветения возникает во второй половине лета. Цветение сменяется массовым отмиранием планктона, остатки которого опускаются на дно, пополняя донные отложения. Прогрев воды и обильная пища в виде водорослей и бактерий способствует интенсивному развитию зоопланктона в течение весны и лета. Зимой развитие фитопланктона прекращается или идет очень слабо, его представители перезимовывают на дне. Скуднее становится и зоопланктон. Наиболее интенсивный рост зообентоса происходит в теплую часть года.

М а к р о ф и т ы (крупные водные растения – камыш, тростник и др.) начинают вегетацию ранней весной и достигают в средних широтах максимума биомассы к концу июля – началу августа. Образуя прибрежные заросли, они защищают берега от воздействия волн и размыва, наряду с фитопланктоном фотосинтезируют и продуцируют органическое вещество. Являясь конкурентом фитопланктона в пище, высшая водная растительность в некоторой мере уменьшает цветение водоемов, а также является фактором биологической очистки от загрязнения воды бытовыми и промышленными стоками, фенолами, нефтепродуктами. Заросли макрофитов – место гнездовий водоплавающих птиц, растительность этих зарослей служит кормом для птиц, бобров и ондатры. Водная растительность в процессе транспирации увеличивает испарение с водоемов, соответственно уменьшается сток. С охлаждением воды надгрунтовые части растений частично или полностью отмирают. Накопление остатков отмерших макрофитов и планктона способствуют заилению водоемов. Перезимовывают макрофиты в форме семян, вегетативных зачатков, подземных побегов и корневищ.

Для рыб в разные периоды жизненного цикла оптимальны различные условия внешней среды, в связи с чем они мигрируют из одних участков водоема в другие (и даже из озер в реки) для нереста, выращивание молоди, кормежки (нагула), зимовки. Разные виды рыб нерестятся в разное время, но главным образом весной или в начале лета. Зимой одни виды рыб впадают в спячку (холодное оцепенение), другие хотя и сохраняют активность, но обмен веществ у них замедлен по сравнению с теплой частью года.

При образовании водохранилищ происходит замещение речных гидробионтов, приспособленных к значительным скоростям течения, озерными формами организмов, свойственными водоемам с замедленным водообменном. На литорали, сильно прогревающейся летом и в особенности получающей много биогенных элементов с водосбора, в первые два–три года интенсивно развивается планктон. Формирование и стабилизация бентоса продолжается значительно дольше, чем планктона (3–4 года и более).

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Источник