Натуральное «зелёное» удобрение. Секреты технологии

Статья будет полезна тем, кто придерживается принципов органического земледелия, выращивает экологические (Органик-, Био-) продукты в промышленном масштабе, или в небольшом фермерском хозяйстве. Из материала вы узнаете: как приготовить зелёное удобрение, какие растения подходят для него или им являются, а также – как вносить натуральные удобрения, получая качественный урожай без химии, и как гумус зависит от растений, высаживаемых для органического удобрения.

Зелёное, натуральное, полезное

С середины прошлого столетия началось увлечение «минералкой», а зелёные удобрения почти не использовались.

С возрождением органического земледелия, которое избегает применения минеральных удобрений, считая, что это ухудшает питательную ценность продуктов, снижает устойчивость культур к болезням и вредителям, снова приобрело важное значение применение зелёного удобрения. В качестве такового используют бобовые и не бобовые культуры, а также их смеси.

Чему служат натуральные зелёные удобрения

Натуральные удобрения призваны обогащать почву азотом и органическим веществом. Это их основное назначение.

Под действием микроорганизмов растительные остатки разлагаются и превращаются в гумус. Именно гумус почвы являет собой основу её плодородия. Его содержание в почве определяет пищевой, водный и воздушный режимы почвы.

При выращивании культурных растений содержание гумуса в почве уменьшается в следствии его минерализации, поэтому человеку необходимо пополнять запасы этой органической составляющей.

Зелёные удобрения улучшают водный и воздушный режимы почвы за счёт корневой системы, в особенности злаковые — рожь, ячмень.

Зелёные удобрения не просто обогащают, но и оздоровляют почву на 5-6 лет. Также они позволяют бороться с сорняками, так как подавляют сорняки.

Зелёное удобрение как мульча

Массу зелёного удобрения можно использовать как мульчу. Это органический материал, покрывающий поверхность почвы.

Назначение мульчи — сохранение влаги, подавление сорняков, обогащение почвы питательными веществами. Минимальный слой мульчи — 5-8 см, максимальный – 15 см.

Материалы для мульчи делятся на две категории: грубые — солома, сено, стружки, опавшие листья, торф и менее грубые — свежескошенные растения и

трава, выполотые сорняки, которые, одновременно, еще и хорошая подкормка.

Многие фермеры и садоводы в России из года в год заготавливают натуральные удобрения из травы и сорняков

Так, мульча, слоем 7-8 см из растений люцерны задерживает дождевую воду, тормозит рост сорняков, сохраняет почву рыхлой, влажной, прохладной и обогащает её азотом.

Компост, подобный гумусу

Скошенную массу сидератов используют для компостирования.

Компостирование — микробиологический процесс разложения растительных остатков и синтез из них новых органических соединений, подобных почвенному гумусу.

В практике зелёные удобрения применяются с незапамятных времён. Римский учёный Плиний Старший, живший в 23-79 годы нашей эры писал: «Все согласны с тем, что нет ничего полезнее люпина, если его до образования бобов заделать в почву плугом или двузубой мотыгой, или пучки люпина, срезанные у поверхности почвы, закопать близ корней плодовых деревьев и кустов винограда. Это такое же хорошее удобрение, как и навоз».

Компост готовят из растений и опавших листьев. Растения разлагаются значительно быстрее листьев.

Для разложения листовой массы и превращения ее в компост требуется около двух лет, для листьев каштана — три года.

Полученный при компостировании гумус улучшает структуру почвы.

Особенности растений для зелёных удобрений

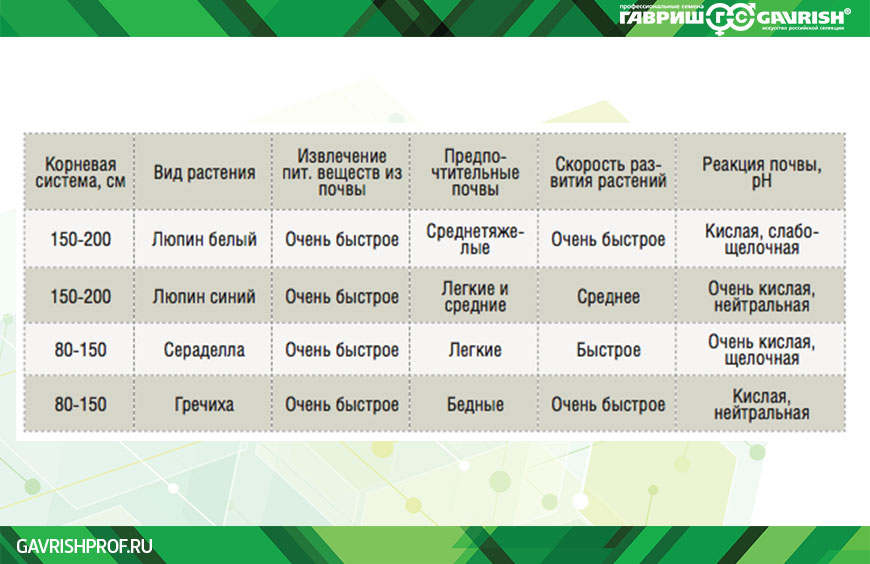

Такие растения, как люпин белый, сераделла, горчица, гречиха, благодаря своей глубоко проникающей корневой системе, выделяющей органические кислоты, переводят фосфор в растворимое состояние, поднимая его из глубоких слоёв почвы.

Фосфор накапливается в надземной части и корневой системе.

И что важно, этот элемент становится доступным для растений с неглубокой корневой системой.

Действие зелёных удобрений, особенности, последовательность

Действие зелёных удобрений зависит от возраста растений.Так, молодые травы содержат много азота, но слабее обогащают почву гумусом. Органическое вещество молодых трав быстро разлагается. Зрелые растения с жёстким стеблем содержат трудноразлагаемые органические вещества. И именно они идут на постройку гумуса.

Зелёные удобрения рекомендуется заделывать в почву в период бутонизации, до начала цветения, на лёгких почвах на глубину 12-15 см, на тяжёлых 6-8 см.

Нельзя размещать подряд зелёные удобрения — горчицу, рапс, масличную редьку и основную культуру, все виды капусты, растения, принадлежащие к одному и тому же семейству.

Из растений готовят жидкие быстродействующие и быстроусвояемые удобрения для подкормки культурных растений под корень и по листу. Для полива под корень разводят 9 частей воды+1 часть настоя. Для опрыскивания по листу настой процеживают и разводят: 19 частей воды +1часть настоя. Такие подкормки можно проводить каждые 2-3 недели. Большинство овощных, плодово-ягодных культур, цветов хорошо реагируют на это удобрение. Исключение составляют горох, бобы, лук, чеснок.

Характеристика культур для зелёных удобрений

Бобы кормовые — источник азота, растут на тяжёлых почвах. Используют в смеси с викой и горохом полевым. Глубина заделки семян 4-6 см, норма высева 22-30 г/м2, пригодны для подзимнего посева в районах с мягкой зимой.

Вика озимая — богата азотом. Сеют осенью вместе с озимой рожью или озимой пшеницей. Норма высева 7-9 г/м2. Глубина заделки 1см.

Вика яровая-при раннем посеве весной — хороший предшественник озимой капусты, прекрасный корм для коз и кроликов.

Горох полевой, пелюшка — холодоустойчивое растение. Сеют в смеси с викой и овсом из расчёта 15 г/м2.

Горчица обогащает почву органическим веществом, фосфором и серой. Оптимальное время выращивания 8-10 недель. Хорошее средство от проволочника. Норма высева 4-6 г/м2.

Гречиха — обогащает почву органическим веществом, фосфором и калием. Её сеют весной (7 г/м2), а заделывают в почву осенью. Гречиху используют в междурядьях плодовых культур.

Клевер белый, красный — богат азотом и калием, не выносит кислых почв, растёт на одном месте 2-3 года, норма высева 2,8 г/м2, глубина заделки семян 1-2 см

Люпин однолетний (синий, жёлтый, белый) — лучший предшественник для земляники. Растения люпина богаты азотом, фосфором, органикой. Зелёное удобрение из него по питательной ценности приближается к навозу. Глубина заделки семян — 2,5 см, расстояние между растениями 5-15 см, между рядами 15-30 см. Скошенную массу люпина заделывают в почву через 8 недель после посева.

Люцерна — многолетнее бобовое растение для юга. Обеспечивает почву органикой, азотом, калием. Норма высева 2,5-3 г/м2.

Рапс — растение семейства Крестоцветные, богато органикой, фосфором и серой. Очень требователен к почвам, которые должны быть нейтральными по кислотности и богатыми гумусом. Норма высева 2,8 г/м2. Рапс бывает яровой и озимый.

Редька масличная — неприхотливая культура. Почвы и климат пригодны любые. У редьки масличной глубокая корневая система, которая служит хорошим разрыхлителем почвы и что важно. Растения этой культуры подавляют нематоду. Редьку масличную сеют в чистом виде 2-3 г/м2, а в смеси с яровой викой из расчёта 1 г редьки+6 г вики на 1 м2. При заделывании растений в почву происходит обогащение последней органическим веществом и азотом.

Рожь озимая — сеют осенью, норма – 9 г/м2. Весной следующего года, при достижении стебля растения высоты 60 см, проводят скашивание и заделку зелёной массы в почву, насыщая ее органикой, азотом, калием. У озимой ржи есть недостаток. Её растения сильно иссушают почву. В засушливые годы потребуется полив.

Сераделла -для ее выращивания оптимальны легкие почвы с реакцией рН от очень кислых до щелочных. Растения быстрорастущие, с корневой системой уходящей в глубину на 80-150 см. Обогащают почву азотом, кальцием и фосфором. Сераделлу используют, также, на корм скоту.

Сурепица – нетребовательна к почвам, быстро растёт. Яровую сурепицу сеют весной, летом или после уборки основной культуры. В фазе цветения скашивают, отправляют для приготовления компоста или запахивают в почву. Озимую сурепицу сеют под зиму из расчёта 1-2 г/м2 и весной используют в качестве зелёного удобрения.

Фацелия -быстрорастущее неприхотливое растение. После посева /норма высева 8-10 г/м2/ зацветает через 6 недель. Прекрасный медонос и идеальный предшественник для любой овощной культуры. Растения богаты азотом и очень быстро разлагаются в почве.

Практические примеры использования зелёных удобрений

1. Поле земляники 4-го года использования.

После окончательной уборки ягод:

• удалить растения,

• подготовить почву,

• посеять под зиму смесь вики с озимой рожью.

• Рано весной зелёную массу заделать в почву.

• Через 4-6 недель высадить капусту, а если следующая культура корнеплоды, то зелёную массу скосить и отправить в компост.

Корни вики обогащают почву азотом, а корни ржи восстанавливают почвенную структуру и оздоравливают почву.

2. После уборки раннего картофеля, сразу же посеять горчицу. В конце октября заделать зеленую массу в почву. Весной высадить лук-севок или лук через рассаду.

3. Рано весной, перед посадкой картофеля, посеять редьку масличную. Затем её зелёную массу заделать в почву.

Такое использование редьки масличной не только является хорошим натуральным удобрением, но и позволяет сдерживать распространение нематод, а именно нематоды переносят вирусные болезни картофеля, например – железистую пятнистость клубней.

Стоит отметить также, что применение зелёных удобрений имеет эффект не только в виде натуральной подкормки. Оно имеет пролонгированный позитивный результат.

Положительное действие зелёных удобрений длится до 5-ти лет. В максимальную силу это действие проявляется на 2-3 год.

Татьяна Михайловна Девятерикова, к.с-х.н., ученый агроном.

Данный материал адаптирован для размещения в интернете. Его содержимое может незначительно отличаться от печатного источника. Научные и иные данные, способы и методы, содержащиеся в материале, не изменены.

Источник

Зеленое удобрение — значение и перспективы сидерации

Текст: В. Г. Лошаков, д-р с.-х. наук, проф., гл. науч. сотр., ФГБНУ «ВНИИ агрохимии им. Д. Н. Прянишникова»

Современное многоукладное земледелие порождает сложный комплекс взаимосвязанных задач, в том числе экологических. Их решение возможно лишь на базе научно обоснованного севооборота, который является многофункциональной основой инновационных систем и агротехнологий.

Несмотря на мировые войны, частые засухи, наводнения, другие социальные и природные катаклизмы, технический прогресс и достижения научной агрономии за последнее столетие изменили земледелие до неузнаваемости. Начало этим трансформациям было положено еще на заре развития научной агрономии — при замене средневекового трехполья плодосменной системой, что позволило Англии, Дании, Германии и другим западноевропейским странам в течение XVIII–XIX веков увеличить урожайность озимой пшеницы с 7 до 15 ц/га.

ГЛАВНЫЙ ФАКТОР

В последующий период, длившийся полвека, выпуск и применение минеральных удобрений на фоне плодосменной схемы позволили нарастить сборы пшеницы в Западной Европе до 30 ц/га, то есть вдвое. В итоге суммарное повышение производительности агросектора за полтора столетия стало четырехкратным. Очередной вехой на пути развития мирового земледелия послужила «зеленая революция», которая, начиная с 50-х годов прошлого столетия, последовательно охватила все континенты. Достижения биологических наук позволили совершить прорыв в селекции сельскохозяйственных культур и повысить потенциал новых сортов и гибридов в несколько раз.

Параллельно с этим развитие химической и других смежных наук в дополнение к минеральным удобрениям поставило на службу земледелия еще один важный фактор его интенсификации — химические средства защиты растений от вредителей, болезней и сорняков, а также регуляторы роста. Все это, в сочетании с остальными достижениями научно-технического прогресса, позволило многим странам мира перейти на интенсивные технологии и увеличить за послевоенные 70 лет производство зерна и другой растениеводческой продукции в 2–3 раза. По этим причинам, несмотря на то что за тот же период население планеты увеличилось с 2 до 7 млрд человек, а площадь сельскохозяйственных угодий в расчете на человека сократилась вдвое, глобального голода люди не испытывают, хотя, по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, в мире ежегодно насчитывается около 300 млн голодающих. Постоянная угроза дефицита продуктов питания и возрастающий спрос на них подстегивают потребность в главном факторе современного земледелия — минеральных удобрениях. Обеспечивая интенсивно развивающийся агросектор, мировой рынок подобных средств за последние 50 лет увеличился в 5 раз, достигнув ежегодного уровня их потребления в 185–190 млн т в пересчете на содержание питательных веществ.

ПЛАТА ЗА ПРОГРЕСС

Как и во всем мире, в нашей стране накануне реформирования АПК в конце 1980-х годов земледелие носило техногенный характер. Во второй половине ХХ века при широкой химизации отрасли воспроизводство плодородия почвы в СССР осуществлялось главным образом за счет минеральных удобрений, применение которых за период с 1965 по 1990 год увеличилось с 20 до 88 кг питательных веществ на гектар посевной площади. В интегрированной системе защиты растений от вредителей, болезней и сорняков, при оптимизации условий вегетации сельскохозяйственных растений, в это время были задействованы пестициды, регуляторы роста и другие химические препараты. Ими до 1990 года обрабатывалась большая часть угодий нашей страны. При этом стали возможными специализация отрасли и применение интенсивных технологий возделывания основных видов сельхозкультур, что сыграло положительную роль в развитии аграрного сектора Советского Союза.

Однако за достижения научно-технического прогресса в земледелии приходится платить большими экологическими потерями как в глобальном, так и в местном масштабах. С интенсификацией и специализацией сельского хозяйства на техногенной основе развивались негативные процессы: загрязнение почвы, грунтовых вод и водоемов остаточными веществами минеральных удобрений и пестицидов, тяжелыми металлами, метаболитами, продуктами разрушения территорий в результате водной и ветровой эрозий и прочим.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

В 90-е годы прошлого столетия, несмотря на резкое снижение уровня химизации, земледелие нашей страны не стало экологически более безопасным. Данный аспект послужил серьезным препятствием на пути дальнейшего развития сельского хозяйства и создал реальные угрозы для среды обитания человека.

В Московской, Ленинградской и других промышленных зонах центра России, в бассейнах крупных рек европейской части антропогенная нагрузка уже давно превысила установленные нормативы. Практически все поверхностные источники водоснабжения в этом регионе подвергаются загрязнению. Экологическое состояние бассейнов крупнейших артерий, в частности Волги, Оки, Москвы и их притоков, оценивается как загрязненное или сильно загрязненное.

В нашей стране 125 млн га сельскохозяйственных угодий, или 60% от их общей площади, находятся в районах проявления водной и ветровой эрозии. Из них у 58 млн га утрачена значительная часть самого плодородного, то есть гумусового, слоя почвы, поэтому урожайность полей снижается на 30–70%. Эрозионный процесс также является прямым источником загрязнения окружающей среды, причиной нарушения экологического равновесия в агроландшафтах. Так, продукты разрушения почвы в виде различных химических соединений отравляют реки, озера, грунтовые воды, луга и пастбища. Например, в Центральном экономическом районе в разной степени эродировано 2,5 млн га, или около 20%, пахотных земель. Годовой смыв почвы составляет 21,8 млн т, или 6 т/га, с которым с полей в грунтовые воды и системы упомянутых рек отчуждается 16,5 тыс. т азота, 13,6 тыс. т фосфора, 225,1 тыс. т калия и множество других химических веществ.

ОБОСНОВАННОЕ ЧЕРЕДОВАНИЕ

Такая ситуация в АПК нашей страны связана прежде всего с экологической неграмотностью тех, кто работает на земле, и недостаточной культурой земледелия. Так, аграриями нередко нарушаются севообороты и технология обработки почвы, игнорируются мероприятия по защите участков от эрозии, не соблюдаются правила хранения и применения минеральных удобрений, пестицидов и других средств химизации. К тому же возможности широкого использования агрохимикатов породили у некоторых производителей иллюзию о том, что на этом фоне можно отказаться от севооборотов и других биологических факторов и пойти по пути упрощенного хозяйствования, реализуя преимущества специализации и химизации отрасли. Однако результаты широкомасштабных исследований по программам Координационного совета ВАСХНИЛ по севооборотам и Географической сети опытов с удобрениями, проведенных в научных учреждениях нашей страны в 70–90 годах прошлого и в начале нынешнего столетия, показали определенные закономерности. При самом высоком уровне интенсификации земледелия применение удобрений и пестицидов не может заменить высокую эффективность правильного, научно обоснованного севооборота. Интенсивные агротехнологии становятся бессильными, если он нарушается, что проявляется повсеместно в практике земледелия и подтверждается обобщенными данными многочисленных трудов.

Научно обоснованное чередование сельскохозяйственных культур на полях по-прежнему обеспечивает высокий коэффициент использования воды, питательных веществ почвы и удобрений, лучшее их накопление и сохранение. Данная методика способствует поддержанию благоприятных физических свойств угодий, их защите от водной и ветровой эрозии, а растений — от вредителей, болезней и сорняков. В конечном счете она дает высокие и устойчивые урожаи, а также эффективное применение добавок и других средств, устраняя или смягчая негативные последствия.

ПЕРСПЕКТИВЫ СИДЕРАЦИИ

В условиях специализации и интенсификации агросектора правильный севооборот необходим в целях биологизации, которая создает благоприятные предпосылки для ведения экологически чистого земледелия. Они реализуются путем оптимизации структуры посевных площадей за счет расширения посевов многолетних трав, бобовых, промежуточных, сидеpальных культур, использования навоза, торфа, соломы, растительных остатков и других органических элементов. Одним из перспективных направлений биологизации и экологизации аграрной отрасли нашей страны в современных условиях является сидерация, или применение зеленых удобрений. Этот метод широко известен в земледелии многих государств мира и выступает составной частью сельского хозяйства, которое называют органическим, или биоорганическим. Его цель — производство экологически чистой продукции, ежегодно оцениваемое более чем в 45 млрд евро. Из них 21 млрд евро приходится на долю США, а на участников ЕС — 21,5 млрд евро.

Анализ агроклиматических ресурсов и структуры посевных площадей в основных земледельческих регионах России показывает, что зеленое удобрение может найти применение во всех зонах как в виде сидеральных паров, так и промежуточных посевов. Они могли бы занимать в нашей стране до 19 млн га ежегодно. Особенно перспективно использование такого средства в Нечерноземной зоне, других районах достаточного увлажнения, а также на орошаемых землях. Урожайность основных сидеральных культур, в частности различных видов люпина, сераделлы, донника и других бобовых растений, в занятых парах на этой территории может достигать 400–500 ц/га зеленой массы, удобрительная ценность которой не уступает навозу хорошего качества.

В НУЖНОЕ ВРЕМЯ

Главное предназначение сидерации — пополнение запасов органического вещества в почве. Подобное удобрение является его идеальной формой, поскольку обладает полным набором питательных веществ, необходимых для роста и развития культурных растений. В зеленой массе сидератов содержится 200–250 кг/га азота, что при запашке в почву равноценно внесению 6–7 ц/га дорогостоящей аммиачной селитры. Особое экологическое значение имеет тот факт, что азот, фосфор, калий и другие питательные элементы в составе зеленого удобрения находятся в биологически связанной форме — в виде органического вещества, которое не вымывается и не загрязняет почву и грунтовые воды избыточным количеством нитратов и прочих вредных примесей. При этом динамика разложения зеленого удобрения складывается таким образом, что наиболее интенсивно оно минерализуется в весенне-летний период — во время наиболее активного роста большинства сельскохозяйственных культур, когда они потребляют максимальное количество азота, фосфора, калия, кальция и других питательных веществ, поступающих в почвенный раствор в результате минерализации органической массы. Другими словами, зеленое удобрение поступает в нужное место в подходящее время, что определяет его высокую пользу и экологическую ценность.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ

Самостоятельная форма сидерации в виде занятых паров бывает экономически невыгодной, поскольку такое поле в течение года не дает товарной продукции. По этой причине результативнее оказывается промежуточный вариант в виде пожнивных, подсевных, поукосных, озимых и других растений. Они возделываются в теплый период года, свободный от выращивания основных культур севооборота, позволяют наиболее полно использовать агроклиматические ресурсы, удобрения, технику, оросительные системы, рабочую силу и получать 2–3 урожая в год. Помимо сбора дополнительного урожая зерна, зеленых кормов или сидеральной массы, особое значение имеет агроэкологическая и фитосанитарная функции промежуточных культур при различном применении. Их зеленый покров удлиняет период положительного воздействия сельскохозяйственных растений на почву как в летне-осеннее время в случае пожнивных, поукосных, подсевных посевов, так и в ранневесенний этап за счет озимых культур. Кроме того, такое решение позволяет предохранить почву от перегрева в летний зной, промерзания зимой, разрушительного действия ливневых дождей весной, летом и осенью, талых вод ранней весной. Плотный зеленый покров промежуточных культур подавляет рост сорняков, снижая засоренность полей, нарушает обычные биологические циклы развития вредителей и возбудителей болезней основных растений. Их видовое разнообразие создает благоприятные предпосылки для реализации принципов плодосмены и усиления фитосанитарных и экологических функций севооборота. Ресурсы этих методов играют большую роль при использовании пожнивных и других промежуточных растений в качестве зеленого удобрения.

ЛИДЕРСКИЕ КАЧЕСТВА

В условиях центрального района Нечерноземной зоны перспективными сидеpальными культурами являются пожнивные посевы горчицы белой, рапса, редьки масличной и фацелии. К сожалению, люпин, сераделла, горох, пелюшка и другие бобовые в этих условиях малопригодны, поскольку при посеве после уборки озимых зерновых в начале августа они долго всходят, медленно растут и до наступления осенних холодов не дают урожая зеленой массы, оправдывающего затраты на их внесение.

Установлено, что наибольшей устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям в пожнивный период на территории Нечерноземной зоны отличается горчица белая. Ее полные всходы появляются на 4–5-е сутки после посева, быстро растут, надежно противостоят раннеосенним заморозкам и за 45–50 дней при стартовой дозе азотных удобрений в 45–50 кг/га действующего вещества способны накопить 20–30 т/га зеленой массы и 6–10 т/га корней. В отдельные годы общее количество органической массы, синтезированной пожнивной горчицей, может достигать 45 ц/га, при этом с ней в почву поступает до 18 ц/га углерода. Кроме того, в центнере абсолютно сухого органического вещества этой культуры содержится 38,6 кг углерода, 3,1 кг азота, 1,1 кг оксида фосфора и 1,9 кг оксида калия. Зеленая масса богата азотом, что обеспечивает его узкое соотношение с углеродом — 10–12:1, а также высокую удобрительную ценность. При насыщении зернового севооборота пожнивным сидератом в объеме до 50% от площади пашни поступление органического вещества в дерново-подзолистую суглинистую почву увеличивается на 46%.

КОМПЛЕКСНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

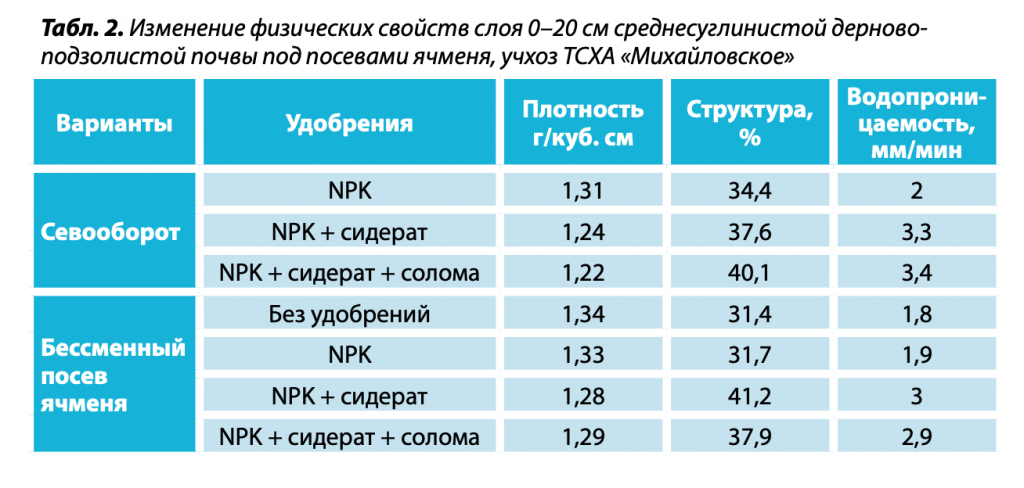

Однако для накопления гумуса с позиций экологии важно, чтобы чрезмерная биологическая активность не приводила к полной минерализации вносимых органических компонентов. По этой причине эффективным считается сочетание зеленого удобрения с измельченной соломой, которая уравновешивает процессы преобразования биовещества в земле в пользу формирования положительного гумусового баланса. Пожнивная сидеpация совместно с удобрением измельченной соломой в дозировке 5–6 т/га на фоне минеральных подкормок и известкования территории хорошо вписывается в современную технологию возделывания зерновых культур и оказывает положительное влияние на значимые физические, химические и биологические показатели плодородия дерново-подзолистой почвы. Так, при ее использовании в течение двух шестилетних зерновых ротаций количество гумуса в слое 0–40 см увеличивалось на 0,48%, то есть практически на столько же, как в плодосменном севообороте с двумя полями многолетних трав, — 0,49%.

Гумус является важным фактором образования структурных агрегатов в земле. Данным обстоятельством объясняется тот факт, что повышение содержания этого вещества в почве после пожнивной сидерации сопровождалось увеличением количества водопрочных структурных агрегатов в пахотном слое 0–20 см с 34,2 до 40,1%. При этом плотность покрова под посевами овса и ячменя снижалась с 1,3–1,31 до 1,2–1,22 г/куб. см, а водопроницаемость возрастала на 19–65%. Подобное улучшение агрофизических свойств почвы имеет большое агроэкологическое значение, так как с повышением водопроницаемости поверхностный сток талых и ливневых вод переходит во внутренний, за счет чего снимается угроза развития водной эрозии на поверхности земли.

АКТИВНОСТЬ ПОЧВЫ

Запашка зеленого удобрения оказывает существенное влияние на динамику азота в почве. Так, подобное решение в севообороте с 83% зерновых в чистом виде повышало коэффициент использования этого элемента минеральных добавок ячменем на 13%, овсом — на 36%, а в сочетании с соломой — на 22 и 69% соответственно. При этом пожнивный сидеpат увеличивал закрепление этого элемента в почве с 6,8 до 17,5%, в комплексе с соломой — до 23,9%. Повышая коэффициент использования азота из туков, зеленое удобрение в сочетании с соломой снижало непроизводительные потери данного элемента на 35–43%. Тем самым оно выполняло важную экологическую функцию по защите окружающей среды от загрязнения примесями агрохимической продукции.

Пожнивное зеленое удобрение с узким соотношением углерода и азота также повышает биологическую активность почвы и играет роль катализатора при разложении стерни в почве. Установлено, что после сидеpата на следующий год в пахотном слое во время вегетации ячменя или овса разлагалось 55–65% остатков, после внесения минеральных подкормок — 42–47%, без удобрений — 36%. Данное обстоятельство имеет большое фитосанитарное и экологическое значение, так как зеленое удобрение увеличивает численность сапрофитной микрофлоры, которая является активным антагонистом почвенных грибов — возбудителей многих болезней культурных растений. В результате этих процессов после сидеpации поражение картофеля паршой обыкновенной снижалось в 2,2–2,4 раза, pизоктониозом — в 1,7–5,3 раза, а ячменя корневыми гнилями — в 1,5–2 раза.

ЭФФЕКТ ОЗДОРОВЛЕНИЯ

Использование пожнивных удобрений также имеет положительное фитосанитарное значение в отношении численности вредных насекомых, поражающих посевы полевых культур. Так, после запашки зеленой массы сидеральной горчицы в условиях Брянской области яровой овес имел ускоренный рост, и в фазу кущения его растения уходили от поражения личинками шведской мухи. По этой причине уровень повреждений снижался на 30%. Помимо этого, голландские ученые отмечали сокращение в почве количества цист свекловичной нематоды после пожнивных посевов масличной редьки. Причиной оздоровления является угнетающее действие корневых выделений данной сельскохозяйственной культуры. Такое биологическое воздействие этого сидеpата экологически важно с позиций ограничения применения пестицидов как фактора риска для окружающей среды.

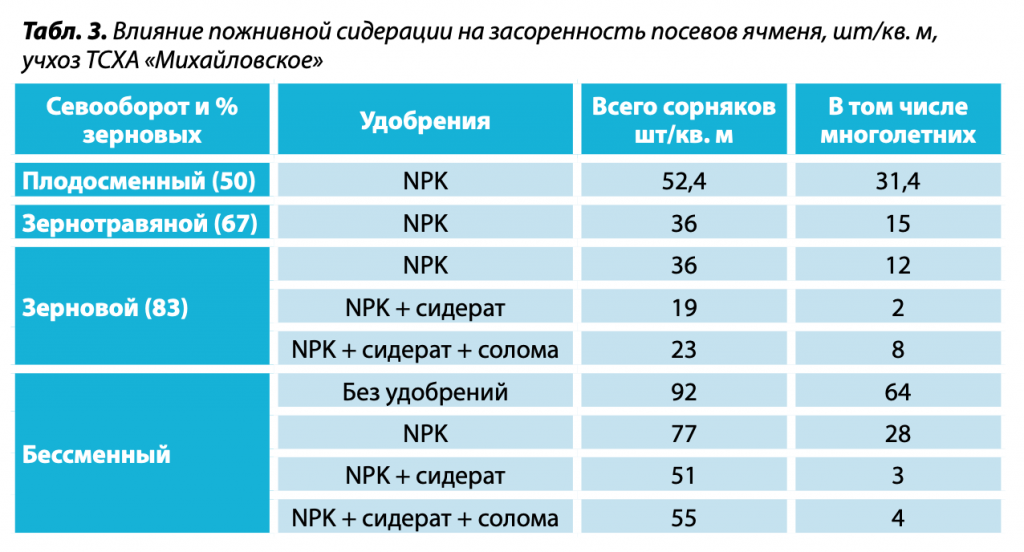

Экологическая и фитосанитарная функции пожнивной сидеpации проявляются в снижении после нее засоренности основных культур севооборота. Высокая сороочищающая эффективность данной процедуры как в чистом виде, так и в сочетании с удобрением соломой также наблюдалась при бессменных посевах ячменя, когда сидеральная горчица возделывалась и запахивалась под него ежегодно, тогда как в севообороте — лишь раз в 2 года. В ряде случаев очищающее действие зеленого удобрения позволяло снять вопрос о применении гербицидов и тем самым решить важную агроэкологическую проблему — снизить пестицидную нагрузку на агрофитоценоз.

ПРОДУКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

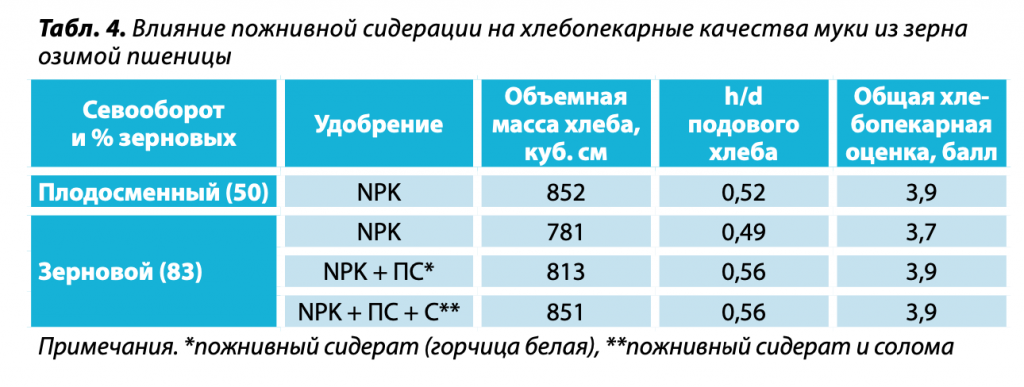

Пожнивная сидерация благоприятно сказывается на росте и развитии растений, продуктивности и качестве урожая основных культур севооборота. Например, на среднесуглинистых дерново-подзолистых почвах Московской области внесение 20 т/га навоза повышало сборы картофеля на 48%, равноценное ему количество минеральных удобрений — на 36%, тогда как запашка зеленой массы пожнивной горчицы в объеме 15–20 т/га в чистом виде — на 49,8%, а в сочетании с соломой в количестве 5–6 т/га — на 58,6%. При этом увеличивались товарность клубней и содержание в них крахмала. На супесчаных дерново-подзолистых почвах Брянской области, после запашки от 12 до 20 т/га зеленой массы горчицы белой, редьки масличной или рапса озимого, урожайность картофеля возрастала на 86%, после внесения равнозначного количества навоза — на 46%, минеральных удобрений с ним — на 84%. Сочетание сидеpата с соломой на фоне туков увеличивало продуктивность ячменя и овса на 50,5 и 51,2% соответственно, зеленой массы викоовсяной смеси — на 34%. Пожнивное зеленое удобрение как в чистом виде, так и в комплексе с соломой имело хорошее последействие в севооборотах и повышало их эффективность на 17–20%. Особенно продуктивно применение сидеpата в специализированных зерновых ротациях. Ранее было установлено, что его многолетнее использование с удобрением соломой в севообороте с 83% зерновых повышает основные показатели плодородия дерново-подзолистой среднесуглинистой почвы, улучшает фитосанитарную и экологическую ситуацию в севообороте, увеличивает урожайность основных культур, выход зерна и общую эффективность чередования. Помимо этого, пожнивная сидеpация обеспечивает получение пшеницы качеством не ниже, чем в плодосменных севооборотах.

Таким образом, зеленое удобрение является важным экологическим и фитосанитарным фактором современного адаптивно-ландшафтного земледелия, призванного с помощью органоминеральных систем в плодосменных и специализированных севооборотах гарантировать не только воспроизводство плодородия угодий, но и высокие, устойчивые урожаи экологически чистой продукции. При этом достигается стабильное биоравновесие в агрофитоценозах и на окружающей территории.

Источник