Способы осушения болот и последствия

Осушение болот происходит по различным причинам, объединяет которые желание получить некую выгоду с той территории, что занимает водоём. Но принимать такое решение необходимо лишь после тщательного взвешивания преимуществ и недостатков, поскольку экологическое равновесие — штука шаткая. А болота играют слишком заметную роль в поддержании этого равновесия, чтобы необдуманно уничтожать их.

Причины осушения болот

- — Освобождение территорий ради получения пахотных земель.

— Упрощение вырубки леса.

Способы осушения

Одним из способов осушения болот является создание сети открытых канав. Суть такого способа заключается в том, чтобы прокопать канавы таким образом, чтобы они отводили воду из осушаемой территории. Только такой способ не очень эффективен.

Осушение болот при помощи закрытого дренажа, как показывает практика, заметно эффективней. Суть способа заключается в том, что в землю, на глубину около 1 метра, закапывают трубки диаметром от 4 до 20 сантиметров (находятся они в 10-20 метрах друг от друга). С помощью этих трубок происходит отведение и регулирование уровня воды.

Зачастую используется комбинированный метод, при котором в некоторых местах копаются канавы, а в других — закладываются трубки. Зависит выбор способа от свойств осушаемого водоёма.

Последствия

- — Уничтожение большого количества пресной воды. Дело в том, что болота являются прекрасными природными фильтрами для очистки воды. Уничтожая болота, мы уничтожаем и эти фильтры. И даже более того, поскольку болота питают многие реки, то осушение болот может привести и к исчезновению рек (или их обмельчанию).

— Повышение уровня углекислого газа в атмосфере. Болота связывают углерод за счёт образования торфа из полуразложившихся растений. Этот углерод не попадает в атмосферу.

— Уничтожение растительности, которая произрастает во влажных заболоченных местах: хвойные деревья, морошка, клюква, голубика и другие.

Заключение

Болота играют важную роль в поддержании экологического равновесия, поэтому их осушение может принести больше вреда, чем пользы. Такое, кстати, случалось неоднократно. Радует, что люди признавали свою ошибку и восстанавливали болота.

Но заболачивание территорий может происходить и на участках, которые уже используются людьми и необходимы им. Например, на дачных участках. И осушение дачного участка едва ли способно привести к экологической проблеме, а потому можно смело осуществлять данную процедуру.

Торф

Торф — это полезное ископаемое, которое используется, в основном, для отопления и удобрения земель.

Зарастание водоёмов

Одна из естественных причин образования болот — зарастание водоёмов.

Источник

Влияние осушении на почву. Норма осушения.

Задачи мелиорации земель.

Мелиорация земель осуществляется в целях повышения продуктивности и устойчивости земледелия, обеспечения гарантированного производства сельскохозяйственной продукции на основе сохранения и повышения плодородия земель, а также создания необходимых условий для вовлечения в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых и малопродуктивных земель и формирования рациональной структуры земельных угодий.

Виды болот. Образование. Типы водного питания.

Болото –часть суши, избыточно увлажненная застойной или слегка проточной водой.

Болота чаще всего образуются в зонах с избыточным увлажнением, где количество среднегодовых осадков значительно превышает испарение с суши. Вода с этих территорий должна удаляться при помощи поверхностного стока. Но на равнинах с небольшими уклонами рельефаотведение воды происходит очень медленно. Это ведет к переувлажнению почвы и образованию болота. Поэтому плоские междуречные пространства часто покрыты сплошными массивами болот. В холмистой же местности с хорошо развитой речной сетью болота не возникают.

В зонах с неустойчивым увлажнением болота образуются в основном в бессточных понижениях рельефа, озерных котловинах и речных долинах.

В зонах недостаточного увлажнения болота встречаются редко и только в поймах рек или в глубоких долинах и впадинах, где избыток влаги может образоваться в результате разлива реки или выхода грунтовых вод на поверхность.

Болота возникают двумя основными способами:

из-за заболачивания почвы;

из-за зарастания водоемов.

Болота бывают низинные, переходные и верховые.

Низинные болота располагаются в понижениях рельефа и характеризуются плоской или вогнутой поверхностью. Помимо атмосферных осадков, в их питании участвуют грунтовые или речные воды, которые обладают значительно большим содержанием минеральных питательных веществ. Поэтому здесь развивается так называемая автотрофная растительность, т. е. растительность, требовательная к условиям питания (осоки, хвощи, зелёные мхи, а из древесных — ольха, береза). Торфяники, образующиеся из остатков автотрофной растительности, часто обладают большой зольностью и малой калорийностью. Низинные болота часто образуются на месте озерных водоёмов, постепенно зарастающих и заболачивающихся. Интенсивность зарастания и заболачивания водоема зависит от рельефа его дна и берегов. Широко распространены процессы зарастания и заболачивания в озёрах с плоским дном и пологими берегами; в озерах происходит интенсивный процесс осадконакопления, образование разнообразных илов. В этом процессе значительная роль принадлежит мельчайшим планктонным организмам, которые при отмирании падают на дно водоема и образуют сапропелевый рыхлый осадок.

Верховые болота располагаются обычно на водоразделах и имеют выпуклую поверхность. Грунтовые воды в них залегают глубоко, а основное питание осуществляется преимущественно поверхностными (атмосферными) водами, бедными минеральными солями. Вследствие этого здесь развивается олиготрофная растительность, мало требовательная к содержанию питательных веществ, и среди неё важнейший торфообразователь — сфагновый мох. Остатки такой растительности образуют торфяные накопления, отличающиеся высокой калорийностью и малой зольностью.

ПЕРЕХОДНЫЕ БОЛОТА мезотрофные болота, тип болот, которые по основным характеристикам занимают промежуточное положение между низинными болотами и верховыми болотами. Формируются в условиях смешанного питания атмосферными, поверхностно-сточными и частично грунтовыми водами. Минерализация болотных вод составляет 70— 180 мг/л, зольность торфа — 4—6%, реакция среды (рНкс1) — 3,2—5,5. Мощность торфа не менее 30 см. Степень разложения переходного торфа из сфагновых и гипновых мхов 15—30%, торфа из древесных остатков и пушицы — 30—45%. Растительность ол и готрофного и эвгрофного типов, развивается в местах, где доля грунтовых вод в общем водном питании снижается, а доля атмосферных осадков увеличивается. Из деревьев преобладают сосна и берёза пушистая, из кустиков — типичные для верховых болот голубика, клюква, багульник; в травянистом покрове те же растения, что и на низинных болотах, но менее пышные, в моховом — сфагновые и гипновые мхи.

Влияние осушении на почву. Норма осушения.

Осушительные мелиорации приводят: к усилению аэрации почвы, обеспечению аэробных условий разложения органического вещества благодаря удалению избытков влаги и поддержанию нужной структуры почвы. Оструктуривание почвы поддерживает воздухо- и водопроницаемость, в результате чего влага распределяется по глубине, предохраняя от переувлажнения корнеобитаемые слои почвы.

Удаление излишней влаги с осушаемой территории обеспечивает ее эффективное сельскохозяйственное использование.

Наиболее существенное действие осушения — влияние его на аэрацию почвы. Осушительные мероприятия понижают средний уровень грунтовых вод на осушаемой территории и уменьшают амплитуды его колебания, что положительно влияет на условиях дыхания растений, а также повышают температуру почвы благодаря удалению влаги. Обычно в зависимости от вида осушаемых почв их температура в среднем за вегетационный период повышается на 2-6°С.

Повышая аэрацию и температуру почвы, осушение благоприятно влияет на условия и направления микробиологических процессов в ней. Анаэробные (без доступа воздуха) процессы разложения вещества сменяются аэробными. Это сопровождается более полной минерализацией органического вещества, элементы которого образуют окисленные соединения — нитраты, фосфаты, сульфаты и др. Таким образом, почва обогащается питательными для растений веществами в подвижной и удобоусвояемой форме.

Под влиянием осушения происходит свертывание коллоидов почвы — почва оструктуривается и прочность ее увеличивается. Прочность почвы увеличивается также в результате сжимания при высыхании глинистых фракций. Структурообразованию способствуют процессы промерзания: замерзающая почвенная влага, расширяясь, раздвигает частицы почвы.

Осушение водонасыщенных болотных почв обеспечивает достаточную их прочность для работы сельскохозяйственных машин.

Урожайность сельскохозяйственных культур на осушаемых землях (в особенности на землях с двусторонним регулированием водного режима) значительно выше, чем на переувлажненных. В результате проведения осушительных мелиорации урожай зерновых увеличивается с 0.9-1 до 2,5-3,5 т/га, картофеля — с 8-9 до 20-25; капусты — с 18-20 до 40-45; многолетних трав (на сено) — с 18-20 до 6-7; кукурузы на силос — с 20-30 до 50-60 т/га.

С помощью осушительных мелиорации на болотном массиве создают оптимальные водный и воздушный режимы почвы. При оптимальном водном режиме почвы обеспечивается необходимое для сельскохозяйственных культур соотношение влаги, тепла и воздуха, создаются условия для аэробного процесса. Для возделывания зерновых колосовых в корнеобитаемом слое почвы должно содержаться воздуха не менее 20. 30 % и влаги 70. 80 % полной влагоемкости, для корнеплодов — соответственно 30. 40 и 60. 70 %, для трав -15. 20 и 80. 85 %. Такие условия на осушаемой территории можно создать отводом избыточных поверхностных вод и понижением уровня грунтовых вод.

Влагоемкость и аэрация почвы на осушенных землях зависят от глубины залегания уровня грунтовых вод. Требования растений к воде по фазам роста и развития меняются, поэтому уровень грунтовых вод должен регулироваться в течение всей вегетации растений.

Понижение уровня грунтовых вод ниже поверхности земли, обеспечивающее влажность почвы, необходимую для произрастания сельскохозяйственных культур в вегетационный период, называется нормой осушения Н.

Кротовый и щелевой дренажи.

Кротовый дренаж применяют на торфах и тяжелых глинистых почвах в сочетании с керамическим, полиэтиленовым дренажом и открытыми каналами. Он способствует разрыхлению и повышению водопроницаемости почв.

Кротовый дренаж отводит излишнюю влагу во влажные периоды года. Летом в дневное время температура воздуха на поверхности почвы всегда выше, чем температура самой почвы. Под влиянием разницы температур возникает движение воздуха в дренажах, что усиливает аэрацию верхних слоев почвы. Теплый воздух приземного слоя содержит достаточно много влаги, попадая в дрену он охлаждается и водяные пары компенсируются, осаждаясь на стенках дрен. Урожаи с/х культур на кротовых землях в первые годы получают на 50-60% выше. Действие кротовых дрен сохраняется 3-4 года. Крот. Дренаж нарезает специальная кротодренажная машина. На торфяных почвах стенки не закрепляют, на мало малоустойчивых при нарезке в кротовые дрены вводят смесь хорошо разложившегося торфа с раствором FeSo4, который проникает по периметру дрены и закрепляет стенки. Устья кротовой дрены должно оканчиваться полиэтиленовой трубой. Подтопленные кротовые дрены быстрее разрушаются.

На слаборазложившихся торфяных почвах с наличием корней, пней устройство кротового дренажа затруднено, следовательно, нарезают щелевые дрены.

Длина щелевой дрены 300м, расстояние между ними в плотных торфяниках и грантах 20-40 м, устья дрен закрепляют гончарными трубами. Срок 4-6 лет.

Щелевой дренаж работает круглый год. Его функции такие же, как у кротового дренажа

.

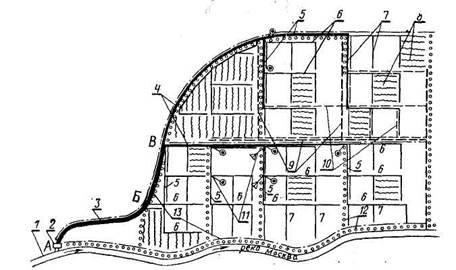

Схема оросительной сети.

Оросительная система – это земельная территория оборудованная комплексом гидротехнических и вспомогательных сооружений и устройств для орошения. Оросительная система должна обеспечивать своевременную и в необходимых количествах подачу воды для поливов сх культур наиболее полное и высокопроизводительное использование сельскохозяйственной техники и земельной территории высокую производительность труда на поливе и наименьшие потери оросительной воды. В состав оросительной системы входят следующие элементы

1 – источник орошения; 2 — головной водозабор; 3 — магистральный канал (А. Б — холостая часть. В. В — рабочая часть): 4, 5 — межхозяйственные и хозяйственные распределители; в — распределители севооборотных участков; 7 — участковые распределители; 8 — временные оросители; 9 —межхозяйственная и внутрихозяйственная водосбросная сеть; 10 — полевые и хозяйственные дороги; 11 — сооружения на оросительной и дорожной сети;12 — лесозащитные полосы; 13 — вспомогательные устройства

Осушение территории парков.

Под садово-парковые объекты иногда отводят заболоченные территории, чтобы создать оптимальные условия для произрастания насаждений.

Допустимая минимальная глубина грунтовых вод для древесных насаждений до 2 м, для стадионов 0,05-1 м.

Нормы осушения территории считают наименьшее расстояние от уровня грунтовых вод до поверхности земли. Дренаж – основной способ осушения для искусственного понижения грунтовых вод или перехвата воды.

Классификация улиц и дорог.

Магистральные улицы и дороги крупных и больших городов на дороги и улицы непрерывного движения, они обозначаются – М

Магистральные улицы общегородского значения- А

Магистральные улицы районного значения – Б

Городские дороги – Д

В средних и малых городах выделяются магистральные улицы, которые имеют обозначение – В и городские дороги Д

В сельских населенных пунктах магистраль является главной улицей этих поселений – Т

Улицы и дороги местного значения подразделяются на поселковые и улицы производства коммуникаций складских зон – Е

Жилые улицы основные – Ж

Жилые улицы второстепенные – З

Классификация улиц и дорог городских и сельских населенный пунктов устанавливают с учетом спецификацией градоформирующих и градостроительных функций.

Сеть улиц и дорог образуют основу планирования структуры населенного пункта и прилегающей к нему территорию, расчленяет его территории на планированные район. Районы многофункционально использ. Терр, кварталов. Основные улицы и дороги являются одновременно границами территорий различного функционального значения.

Улицы и площади формируют архитектурно-пространственную композицию населенных пунктов. Улицы обеспечивают прокладку основных инженерных коммуникаций. Улицы образовывают пешеходные пространства.

При строительстве дорог различают 5 основных направлений :

1) Создание сети опорных автомобильных магистралей

2) Строительство дорог во вновь осваиваемых промышленных и с/х районах

3) строительство сети внутрихозяйственных дорог

4) реконструкция и совершенствование дорог существующей сети

5) городское дорожное строительство

Задачи мелиорации земель.

Мелиорация земель осуществляется в целях повышения продуктивности и устойчивости земледелия, обеспечения гарантированного производства сельскохозяйственной продукции на основе сохранения и повышения плодородия земель, а также создания необходимых условий для вовлечения в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых и малопродуктивных земель и формирования рациональной структуры земельных угодий.

Виды болот. Образование. Типы водного питания.

Болото –часть суши, избыточно увлажненная застойной или слегка проточной водой.

Болота чаще всего образуются в зонах с избыточным увлажнением, где количество среднегодовых осадков значительно превышает испарение с суши. Вода с этих территорий должна удаляться при помощи поверхностного стока. Но на равнинах с небольшими уклонами рельефаотведение воды происходит очень медленно. Это ведет к переувлажнению почвы и образованию болота. Поэтому плоские междуречные пространства часто покрыты сплошными массивами болот. В холмистой же местности с хорошо развитой речной сетью болота не возникают.

В зонах с неустойчивым увлажнением болота образуются в основном в бессточных понижениях рельефа, озерных котловинах и речных долинах.

В зонах недостаточного увлажнения болота встречаются редко и только в поймах рек или в глубоких долинах и впадинах, где избыток влаги может образоваться в результате разлива реки или выхода грунтовых вод на поверхность.

Болота возникают двумя основными способами:

из-за заболачивания почвы;

из-за зарастания водоемов.

Болота бывают низинные, переходные и верховые.

Низинные болота располагаются в понижениях рельефа и характеризуются плоской или вогнутой поверхностью. Помимо атмосферных осадков, в их питании участвуют грунтовые или речные воды, которые обладают значительно большим содержанием минеральных питательных веществ. Поэтому здесь развивается так называемая автотрофная растительность, т. е. растительность, требовательная к условиям питания (осоки, хвощи, зелёные мхи, а из древесных — ольха, береза). Торфяники, образующиеся из остатков автотрофной растительности, часто обладают большой зольностью и малой калорийностью. Низинные болота часто образуются на месте озерных водоёмов, постепенно зарастающих и заболачивающихся. Интенсивность зарастания и заболачивания водоема зависит от рельефа его дна и берегов. Широко распространены процессы зарастания и заболачивания в озёрах с плоским дном и пологими берегами; в озерах происходит интенсивный процесс осадконакопления, образование разнообразных илов. В этом процессе значительная роль принадлежит мельчайшим планктонным организмам, которые при отмирании падают на дно водоема и образуют сапропелевый рыхлый осадок.

Верховые болота располагаются обычно на водоразделах и имеют выпуклую поверхность. Грунтовые воды в них залегают глубоко, а основное питание осуществляется преимущественно поверхностными (атмосферными) водами, бедными минеральными солями. Вследствие этого здесь развивается олиготрофная растительность, мало требовательная к содержанию питательных веществ, и среди неё важнейший торфообразователь — сфагновый мох. Остатки такой растительности образуют торфяные накопления, отличающиеся высокой калорийностью и малой зольностью.

ПЕРЕХОДНЫЕ БОЛОТА мезотрофные болота, тип болот, которые по основным характеристикам занимают промежуточное положение между низинными болотами и верховыми болотами. Формируются в условиях смешанного питания атмосферными, поверхностно-сточными и частично грунтовыми водами. Минерализация болотных вод составляет 70— 180 мг/л, зольность торфа — 4—6%, реакция среды (рНкс1) — 3,2—5,5. Мощность торфа не менее 30 см. Степень разложения переходного торфа из сфагновых и гипновых мхов 15—30%, торфа из древесных остатков и пушицы — 30—45%. Растительность ол и готрофного и эвгрофного типов, развивается в местах, где доля грунтовых вод в общем водном питании снижается, а доля атмосферных осадков увеличивается. Из деревьев преобладают сосна и берёза пушистая, из кустиков — типичные для верховых болот голубика, клюква, багульник; в травянистом покрове те же растения, что и на низинных болотах, но менее пышные, в моховом — сфагновые и гипновые мхи.

Влияние осушении на почву. Норма осушения.

Осушительные мелиорации приводят: к усилению аэрации почвы, обеспечению аэробных условий разложения органического вещества благодаря удалению избытков влаги и поддержанию нужной структуры почвы. Оструктуривание почвы поддерживает воздухо- и водопроницаемость, в результате чего влага распределяется по глубине, предохраняя от переувлажнения корнеобитаемые слои почвы.

Удаление излишней влаги с осушаемой территории обеспечивает ее эффективное сельскохозяйственное использование.

Наиболее существенное действие осушения — влияние его на аэрацию почвы. Осушительные мероприятия понижают средний уровень грунтовых вод на осушаемой территории и уменьшают амплитуды его колебания, что положительно влияет на условиях дыхания растений, а также повышают температуру почвы благодаря удалению влаги. Обычно в зависимости от вида осушаемых почв их температура в среднем за вегетационный период повышается на 2-6°С.

Повышая аэрацию и температуру почвы, осушение благоприятно влияет на условия и направления микробиологических процессов в ней. Анаэробные (без доступа воздуха) процессы разложения вещества сменяются аэробными. Это сопровождается более полной минерализацией органического вещества, элементы которого образуют окисленные соединения — нитраты, фосфаты, сульфаты и др. Таким образом, почва обогащается питательными для растений веществами в подвижной и удобоусвояемой форме.

Под влиянием осушения происходит свертывание коллоидов почвы — почва оструктуривается и прочность ее увеличивается. Прочность почвы увеличивается также в результате сжимания при высыхании глинистых фракций. Структурообразованию способствуют процессы промерзания: замерзающая почвенная влага, расширяясь, раздвигает частицы почвы.

Осушение водонасыщенных болотных почв обеспечивает достаточную их прочность для работы сельскохозяйственных машин.

Урожайность сельскохозяйственных культур на осушаемых землях (в особенности на землях с двусторонним регулированием водного режима) значительно выше, чем на переувлажненных. В результате проведения осушительных мелиорации урожай зерновых увеличивается с 0.9-1 до 2,5-3,5 т/га, картофеля — с 8-9 до 20-25; капусты — с 18-20 до 40-45; многолетних трав (на сено) — с 18-20 до 6-7; кукурузы на силос — с 20-30 до 50-60 т/га.

С помощью осушительных мелиорации на болотном массиве создают оптимальные водный и воздушный режимы почвы. При оптимальном водном режиме почвы обеспечивается необходимое для сельскохозяйственных культур соотношение влаги, тепла и воздуха, создаются условия для аэробного процесса. Для возделывания зерновых колосовых в корнеобитаемом слое почвы должно содержаться воздуха не менее 20. 30 % и влаги 70. 80 % полной влагоемкости, для корнеплодов — соответственно 30. 40 и 60. 70 %, для трав -15. 20 и 80. 85 %. Такие условия на осушаемой территории можно создать отводом избыточных поверхностных вод и понижением уровня грунтовых вод.

Влагоемкость и аэрация почвы на осушенных землях зависят от глубины залегания уровня грунтовых вод. Требования растений к воде по фазам роста и развития меняются, поэтому уровень грунтовых вод должен регулироваться в течение всей вегетации растений.

Понижение уровня грунтовых вод ниже поверхности земли, обеспечивающее влажность почвы, необходимую для произрастания сельскохозяйственных культур в вегетационный период, называется нормой осушения Н.

Источник