Какие живые существа обитают в почве? Как они влияют на её плодородие?

В почве обитают: Кроты, Сверчки, Многоножки, Жабы, Лесные Мыши и самый так сказать ,,популярный» обитатель это Дождевой Червь.

Друзья, вы часто спрашиваете, поэтому напоминаем! 😉

Авиабилеты — сравнить цены от всех авиакомпаний и агентств можно тут!

Отели — не забываем проверять цены от всех сайтов бронирования! Не переплачивайте. Это тут!

Аренда авто — тоже агрегация цен от всех прокатчиков, все в одном месте, идем сюда!

Сразу вспомнилось, как я помогаю бабушке в охоте на крота. 🙂 Как же он нас тогда замучил, и только засунув шланг в его норку, удалось избавиться от незваного гостя. В общем, несмотря на пользу этого животного для почвы, для нашего урожая он оказался не таким полезным.

Обитатели почвы

Этот мир практически скрыт от нас, однако это отнюдь не означает, что там невозможна жизнь. Напротив, там существует своеобразный мир населенный массой животных. Существенное отличие заключается в самой почве как среде обитания, которая существенно отличается от воздуха или воды. Одних достаточно легко увидеть, а некоторых едва увидишь через микроскоп! Итак, почва населена следующими живыми существами:

- беспозвоночные животные;

- микроорганизмы;

- грибы;

- насекомые;

- позвоночные животные.

Роль животных в плодородии почвы

Что касается вклада в почвообразование, а следовательно, и повышение плодородия, условно можно выделить следующие типы живых организмов исходя из функции:

- перерабатывающие — принимают участие в разложении, при этом синтезируя новые соединения;

- перемешивающие — эта группа распределяет переработанное вещество по всему слою;

- разрыхляющие — перемещаясь в толще, способствуют доступу воздуха и воды.

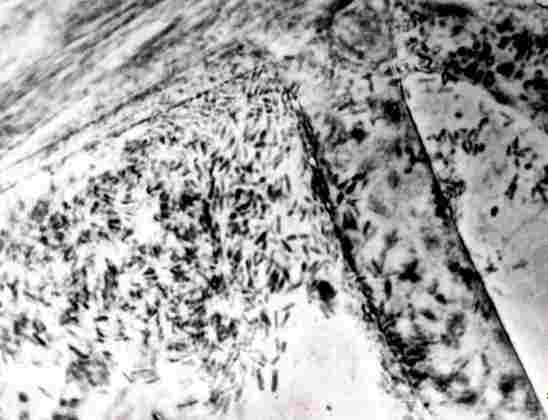

При попадании в почву органических остатков первыми начинают «работу» бесхлорофильные организмы, которые видоизменяют вещества, делая их доступными для усвоения растениями. Кстати, в почве самая большая концентрация микроорганизмов в мире: только 1 грамм лесной почвы содержит свыше 15 миллионов одноклеточных. Насекомые проделывают массу ходов, тем самым значительно повышая вентиляцию, ряд физических свойств и водоснабжение. Кроме этого, они перерабатывают значительную часть растительных отходов.

Что касается беспозвоночных, то здесь особо следует выделить дождевых червей, которые способствуют скорейшему биологическому круговороту. Позвоночные, в основном, представлены грызунами. Таким образом, не только животные не могут существовать вне почвы, но фактически невозможно ее образование без них, ведь разрушая и преобразовывая органические вещества они не только увеличивают толщину слоя, но и повышают его плодородность.

Источник

Как животные почвы влияют на её плодородие?

В первую очередь те, кто «вспушивают» (разрыхляют) землю. Например кроты роют туннели и таким способом земля насыщается кислородом и влагой. Так же они едят некоторых жителей почвы, которые приносят ей вред. Подобную пользу земле так же приносят: черви (земляные), мыши, суслики и т.д. Ведь благодаря этим существам почва постоянно находится в «движении». Что позволяет ей насыщать своими минералами растения которые мы сажаем.

Друзья, вы часто спрашиваете, поэтому напоминаем! 😉

Авиабилеты — сравнить цены от всех авиакомпаний и агентств можно тут!

Отели — не забываем проверять цены от всех сайтов бронирования! Не переплачивайте. Это тут!

Аренда авто — тоже агрегация цен от всех прокатчиков, все в одном месте, идем сюда!

У моего сына в три года был период любви к земляным червям. Он их везде искал, смотрел фильмы и мультики о них, придумывал им какие-то жизненные истории, и все такое. Если вы знаете, что такое увлеченный чем-то ребенок, то уже догадались, что теперь я сама знаю невероятное количество фактов о жизни червей и их соседей по почве.

Свойства почвы, влияющие на ее плодородие

Плодородие почвы — это ее способность «накормить» собой максимальное количество растений. А зависит плодородие, в основном, от содержания в почве:

Сухая плотная почва, лишенная питательных веществ, плодородной быть не может.

Гумус — органическое удобрение авторства самой матери Природы. Он образуется из растительных и животных остатков и нужен для того, чтобы почва была максимально насыщена нужными растениям веществами. Наиболее богаты гумусом чернозёмные почвы, которые и являются самыми плодородными.

Корни растений впитывают растворы, но не сухие вещества, поэтому для них критично наличие воды в почве. Насыщенность ее воздухом позволяет корням свободно расти и способствует лучшему увлажнению.

Кто живет в почве

В почве скрывается множество животных самых разных размеров. Если хорошо покопаться, найти можно самых удивительных существ.

Вот, например, австралийский дождевой червь — ооочень длинный. Брр, очень рада, что племянник откапывал не таких.

Помимо дождевых червей, в почве обитают:

- кроты;

- медведки;

- прочие насекомые и их личинки;

- нематоды;

- энхитреиды;

- некоторые виды клещей.

Влияют на плодородие почвы животные двумя основными способами.

Роющие обитатели в процессе своей активности рыхлят землю, что благоприятно влияет на корни растений — те могут свободно расти и «дышать». Рыхлая почва также лучше увлажняется.

Но животные влияют не только на физические характеристики почвы, но и на ее химический состав, ведь продукты их жизнедеятельности и отмершие части со временем становятся частью гумуса.

Животные могут влиять на плодородность и отрицательно, повреждая корни растений и поедая «полезных» земляных обитателей.

Источник

Плодородие почвы – Живая земля

Плодородие почвы – Живая земля

Что такое плодородие почвы?

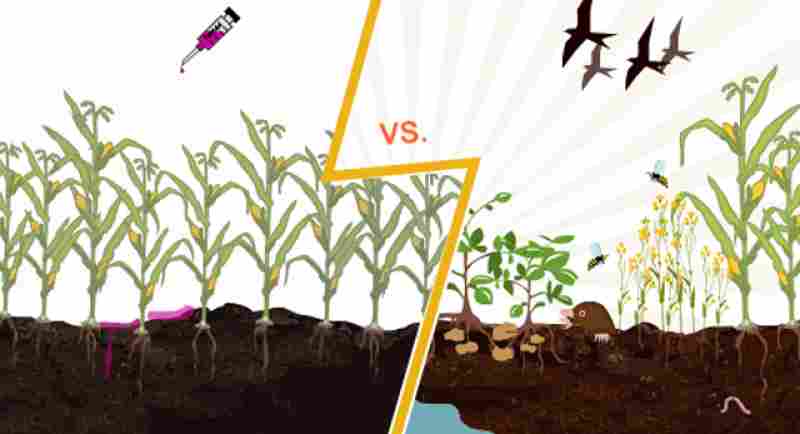

Что мы сейчас понимаем под плодородием? В основном, питательные вещества и гумус, но плодородие — не качество состава смеси компонентов или черный цвет (черная земля) – это качество биосферы Земли.

Плодородная почва – это здоровая почва, это живая почва. Здоровая почва обладает следующими качествами:

- Сбалансированным биоразнообразием, создающим устойчивую, самодостаточную экосистему.

- Способностью самоочищаться от загрязняющих веществ, в том числе от пестицидов.

- Супрессивностью, то есть способностью почвенного микробного сообщества сопротивляться и подавлять патогенные организмы.

- Способностью сохранять стабильность всех своих свойств и защищать себя от сдувов, оползания, выщелачивания.

Эти качества создаёт “полезная” почвенная микрофлора — та, что занимается почвообразованием и помогает растениям.

Все обитатели и элементы почвы, определяющие ее плодородие, прямо или косвенно связаны. Отними что-то — и всё разваливается.

- Отними микробов — и самому приходится подавлять патогенов, разлагать органику, доставлять растениям азот и минералы.

- Отними структуру — и нет воздуха, воды, хиреют корни, дохнут микробы, уходит живность.

- Отними органику — и нет ни живности, ни микробов, ни влагоёмкости, ни пористости.

- Отними растения и живность — и нет органики, нет структуры, нет ничего, кроме глины и песка.

Гумус — любое органическое вещество, которое достигло точки стабильности, когда оно не будет изменяться далее, и может, если условия не изменятся, оставаться стабильным на протяжении веков, если не тысячелетий. Гумус существенно влияет на текстуру почвы и способствует сохранению влаги и питательных веществ.

Что такое деградированная почва?

В погоне за урожаем не все думают о будущем, поэтому в большинстве своём наши почвы больны, деградированы. В широком смысле деградированные — это почвы с ухудшенным плодородием.

Ежегодная отвальная пахота, многократное дискование, прикатывание и боронование, а также неправильное чередование культур распыляют почву, оголяют ее и подставляют под безжалостные порывы ветра. Вода не способна задерживаться в такой почве.

Использование монокультуры (выращивание одного растения, на одном и том же месте каждый год) приводит к тому, что всем растениям нужны одни и те же питательные вещества для роста в одно и то же время, год за годом происходит накопление болезней и вредителей конкретной культуры, провоцируется активный рост связанных с возделываемой культурой сорных растений.

Для получения больших урожаев или в силу безысходности (неплодородная земля, большое количество вредителей и сорняков) используется большое количество химических удобрений, пестицидов и гербицидов.

Все это приводит к подавлению, уменьшению почвенных организмов. Увеличивается количество гнилей и патагенов. Растения становятся беззащитны к вредителям и болезням. Одновременно снижается содержание гумуса, снижаются физико-химических показателей почвы, а следовательно почва становится безжизненной, деградированной. Больная, выпаханная почва истязает растения. В ней нет симбионтов — нужных микробов. Нет движения влаги и путей для роста корней.

Химические подкормки и обработки растений приводят к изменению химического состава растения, в результате чего меняется вектор воздействия растения на человека, который становится трудно предсказать.

Во многих человеческих культурах к земле относятся как к матери. И мы, получив почву, должны подумать о будущем устойчивом землепользовании.

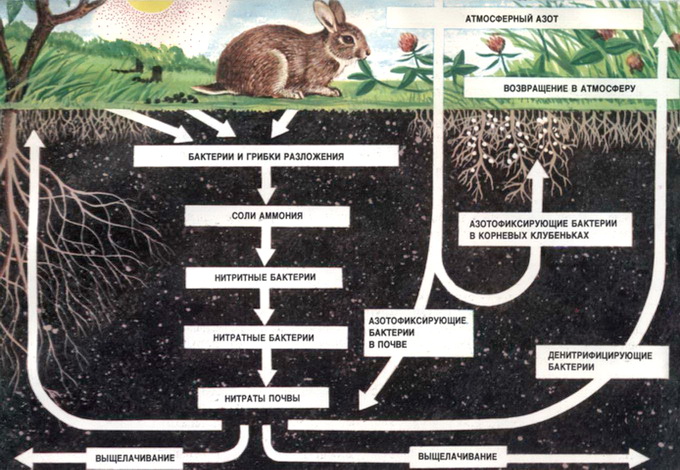

“Пищеварение” земли

У земли, как и у человека, есть свой процесс пищеварения. Если пищеварение земли нарушено, то даже самая полезная органика останется в неусвоенном виде и не перейдёт к растению в виде питательных элементов. Состояние почвы во многом определяется составом микрофлоры. Работы, проделанные учёными (Тероу Хига, Шаблин и др.) позволили выявить группы бактерий, определяющих общий вектор развития почвенной флоры. Признаки преобладания эффективных микроорганизмов – наличие молочно-кислого брожения в процессе пищеварения почвы; патогенные бактерии – дают гнилостные реакции при разложении.

На здоровой почве, если внести органику, она не гниет, а молниеносно перерабатывается в стабильный гумус полезными почвенными микроорганизмами.

Органика положенная тонким слоем на песок высохнет, закопанная глубоко – загниет.

Пищеварение почвы – это живой процесс превращения энергии солнца, органических веществ через корм для почвенной живности, которая, поедая органику, а затем друг друга, накапливают в почве продукты своего обмена: мочевину, минералы, аминокислоты, антибиотики, витамины, гормоны, соединяясь химическими связями с “матрицей” (минералами пород, песком и глиной). Поэтому можно сказать, что способность почвы “переваривать” органику определяет стабильность дальнейшего плодородия.

Биоразнообразие живых организмов – главный ресурс почвы

Если после сбора урожая сообщество почвенных организмов сохраняется или прирастает, почва будет саморегулироваться в долгосрочной перспективе, плодородие увеличиваться. Чем выше биоразнообразие почвенной биоты, тем лучше работают почвенные инженеры, создавая поры и микрогранулы почвы, увеличивая в сотни раз площадь обитания микроорганизмов и среду обитания корней. Возникает замкнутый круг — биота и растения совершенствуют друг друга, помогают друг другу, создают для себя новую почву.

Некоторые растений даже практически не растут без нужных им микроорганизмов. При первичном возделывании козлятника его семена нужно обязательно обрабатывать культурой клубеньковых бактерий (которые отсутствуют в нечерноземной почве).

Ризосфера — почвенный сервис растений

Всасывающие корешки растений окружены ризосферой — содружеством разных микросимбионтов. Ризосферные бактерии множатся и движутся вместе с корешками. Тут же корешки срастаются с грибами, образуя микоризу — «грибо-корень». Численность и видовой состав ризосферы управляется корневыми выделениями — растение постоянно кормит своих микробов. Насколько они важны для растения? Им отдаётся до 40% всех продуктов фотосинтеза, вот насколько. Корни просто сочатся сахарами, аминокислотами и сигнальными веществами! Кроме того, они выделяют огромную массу слизистых веществ. А природа ничего не тратит просто так.

Н.А. Красильников считал, что ризосферные микробы — аналог пищеварительной микрофлоры животных. Это не натяжка: ворсинки нашего кишечника точно так же не могут усваивать питание без микробов «гастросферы», как и корневые волоски. Микробы готовят — мы всасываем готовое.

В здоровой почве почвенные макро- и микроорганизмы вместе с живыми корнями растений и их секретами приступают к очень быстрому и эффективному повышению плодородия наших почв.

- Одни перерабатывают почвенную матрицу, улучшая её агрегатное состояние и добывая из неё минеральные соли.

- Другие — участвовуют в кругообороте элементов питания, преобразовывают питательные вещества в более доступные формы и перемешивают слои почвы естественным образом.

- Третьи — помогают корням усваивать эти элементы, вступая с ними в симбиоз.

- Четвёртые — увеличивают капиллярность почвы, улучшая проникновение воды как сверху, так и снизу, и сохраняют эту воду в коллоидном состоянии вокруг микрогранул почвы.

- Пятые – нейтрализовывают токсичные вещества, охраняя растения от болезней.

В выпаханной почве нужных микробов дефицит — и ризосфера дефицитная. Растение лишается главного: возможности управлять своим питанием. Как всё живое, они тонко сканируют среду и сами решают, когда, чего и сколько им надо. Более того: они не просто добывают питание — они воздействуют на среду и управляют симбионтами, получая от них необходимое.

Растения питаются как прямо, так и симбиотично — с помощью микробов и грибов. В живой почве оно само регулирует своё питание, кормя и стимулируя корневыми выделениями разных микробов ризосферы — поставщиков тех или иных веществ. Половина всех бактерий и многие грибы поставляют и гормоны роста, стимулируя ростовые процессы. Так же растение контролирует и микрофлору на листьях.

Как повысить плодородие почвы?

Не лопата создает рыхлую почву

В почве живут бесчисленные наши помощники — экосистемные инженеры, которые изменяют физические свойства почвы. Именно они создают устойчивые почвенные структуры и ходы. Поры и микротоннели служат местообитанием для почвенных организмов меньшего размера. Крупные и мелкие червячки, сороконожки, клещи поддерживают высокий уровень аэрации и пористости почвы.

В 15 см верхнего слоя почвы живут аэробные бактерии, далее – анаэробные. Аэробным бактериям для жизни требуется кислород; для анаэробных бактерий – кислород является ядом. Глубокая вспашка земли переворачивает верхний слой с аэробными бактериями вниз – в бескислородное пространство, а анаэробных бактерий отправляет в кислородную среду. В результате регулярной пахоты, микрофлора земли значительно сокращается, и вместо того, чтобы в симбиозе с корнями повышать урожай наших растений, эта живность тратит время и энергию на восстановление среды обитания.

Любые корни и культурных растений, и сорняков растут на большую глубину за водой и минералами, а погибая, оставляют каналы с перегноем в которых кипит почвенная жизнь. Все животные, поедая мертвые корешки, делают свои мельчайшие ходы и каналы и откладывают в них копролиты. После тяпки рыхлой земля сохраняется до первого полива и дождя, а от работы корней сорняков и других сопутствующих им почвенных инженеров структурной почва остается круглый год. Так корни сорняков становятся катализаторами жизни и сохраняют плодородие.

Внесение в почву органики, без запашки, поверхностно

Если мы получили новый участок, на котором почва убита предыдущей неправильной эксплуатацией, органики в ней нет, сложившегося равновесия почвенной жизни нет, она заражена пестицидами и патогенными микроорганизмами, однократно вскопав, насыпав навоз под перекопку, мы не запустим процессы самовосстановления почвы, наоборот, в закопанном навозе усиленно будут размножаться вредители и болезни.

2-х летний конский навоз, что может быть лучше для создания здоровой почвы?

Почву надо предварительно вылечить, а лечить ее следует компостами, вытяжками из компоста, чередуя с АКЧ (аэрированный компостный чай), посадками устойчивых к корневым гнилям растений (сидератов).

Пока почва бедная, вносить органику следует немного, любую, слоями не более 3-5 см и поливать ее.

- Скошенная свежая трава – азотистое быстродействующее удобрение.

- Высохшая трава – лигнин (долгоиграющая энергия углерода, приводит к накоплению гумуса).

- Навоз неизвестного качества это рассадник болезней, если его поместить в анаэробные условия.

- Дроблёные тонкие веточки лиственных деревьев. В них не много азота, растения они не накормят, а базидиомицеты начнут развиваться, и они переработают лигнин из щепы в долгоиграющий гумус.

- Перепревший навоз не пища для растений, а лекарство для почвы. Это корм для грибов, бактерий и почвенных инженеров.

- Свежий навоз рекомендуется вносить только на здоровую почву, оставлять его перепревать или делать компосты.

- Дрожжи; кисломолочные бактерии; настои из трав, навоза, компоста – быстродействующее удобрение, пища для микроорганизмов.

Чтобы создать почвенную экосистему нового, более высокого порядка, недостаточно просто вносить на грядки любую органику. Качество органики определяется качеством биоты, в ней содержащейся.

Внесение эффективных микроорганизмов

Основа основ – забота о ризосфере растений. Именно тот тончайший слой микробов почвы, который окружает корневые волоски растений, который растения сами создают, привлекают своими корневыми выделениями, поставляет растениям активные гормональные вещества и антибиотики и делает их максимально устойчивыми к вредным воздействиям среды.

В почве, особенно истощенной сельским хозяйством, не всегда содержатся все полезные микроорганизмы. Поэтому для восстановления почвы мы будем использовать АКЧ (аэрированный компостный чай, на основе готового компоста с высоким содержанием бактерий, грибов и других микроорганизмов), а также сам компост.

АКЧ готов к использованию

Когда мы используем АКЧ, мы вносим вместе с раствором не только эффективные микроорганизмы, которые будут перерабатывать органику, и делать ее доступной для питания растений (как в случае с покупными ЭМ препаратами), а что важнее, стимулировать рост корней и создавать очень активную ризосферу в прикорневой зоне. Это поможет растениям вступать в симбиоз с микроорганизмами, симбионтными грибами, за счёт усиления секреции углеводов корнями. Процесс почвообразования в прикорневой зоне ускоряется в разы. Корни будут усиленно выделять и углекислый газ, угольная кислота совместно с микробами и грибами будет разрушить маточную породу и делать минералы доступными для питания, азотофиксаторы, используя корневые секреты, усваивать и накапливать в почве азот из воздуха. Таким образом, наши растения не только будут потреблять питание из почвы, а даже накапливать его для последующих поколений.

Земля не должна пустовать

Чем больше корней культурных растений, сидератов, сорняков пронизывают почву, тем больше органики корневых выделений и отмерших корней поступает в почву, тем быстрее и в большем объеме нарастает почвенная биота, и тем быстрей прирастает плодородие ваших почв.

Любые корни культурных растений, и сорняков растут на большую глубину за водой и минералами, а погибая, оставляют каналы с перегноем в которых кипит почвенная жизнь. Все организмы, поедая мертвые корешки, делают свои мельчайшие ходы и каналы и откладывают в них копролиты. Так корни сорняков становятся катализаторами жизни и сохраняют плодородие.

Каждый сидерат обладает своими качествами и полезен по-своему для почвы и в хозяйстве человека. Любой сидерат – это бывший сорняк, но в силу полезности его использования на полях или огородах стал “зеленым удобрением”.

Как пример использование донника белого и желтого, который является фитосанитаром. Его корни выделяя свойственные ему вещества, создают условия для жизни соответствующих микроорганизмов, которые подавляют патогены в почве. Также донник обладает высокой конкурентной способностью подавлять сорную растительность, высокой азотофиксацией, не допускает развития эрозионных процессов, способствуют разуплотнения почвы благодаря своей глубокой корневой системе.

Если земля стоит без растительного покрова (чистый пар, черный пар), то практически вся почвенная влага, находящаяся в верхних слоях почвы, испаряется в атмосферу. Если почва теряет влагу, то она теряет и жизнь в ней.

Если вспахивать поле каждый год и ничего не сеять на ней, то через какое-то время земля превратится либо в грязь, либо в пустыню в зависимости от района.

Также для защиты почвы от иссушения, подавления сорной растительности и как дополнительное органическое удобрение использует мульчу.

Мульча – это любой материал, укрывающий почву сверху. Она сохраняет влагу, держит прохладу или тепло в зависимости от района, проводит воздух и создает комфорт живым рыхлителям почвы. Перегнойная мульча к тому же – корм для этой живности, источник питания и углекислого газа. Голая почва – умирающая открытая рана.

Внесение минеральных удобрений по всей площади угнетает почвенные микроорганизмы

Минеральное удобрение,

В природе полезные вещества для растения (минералы, органика) всегда находятся в отдельных сгустках или вкраплениях, отдельными кучками или полосами, т.е. локально. И растения научились извлекать максимум пользы из этого. Корни находят «локальные подкормки» адаптируются к ним и потребляют нужные минералы в нужных количествах. Корни способны потреблять азот фосфор калий раздельно, если они сами находят «залежи» этих солей, а не мы «делаем капельницы» на весь объем корней. Поэтому при локальных подкормках корни и листья растут одновременно, сбалансировано, без волн и стрессов. Почвенная биота на 90% площади не угнетается «избыточной химией», а главное, высокосолевые корни, потребляя дефицитный азот, и имея неугнетенные листья и большой объем низкосолевых корней, начинают всей массой этих остальных корней выделять секреты и формировать ризосферу.

Необходимо смотреть на минеральные удобрения не как на питание для растений, а как на корригирующие (улучшающие, подправляющие) добавки для разных культур. Поэтому имеет смысл вносить удобрение локально: поверхностно (навоз) или в лунки (органическое минеральное удобрение).

Видео о плодородии почвы

Источник