Эта статья перенесена сюда!

В результате сложного взаимодействия факторов почвообразования в почвенном покрове страны обнаруживаются определенные закономерности географического распространения почв. Основными законами географии почв являются законы горизонтальной зональности, вертикальной почвенной зональности, фациальности почв, аналогичных топографических рядов (зональных типов почвенных комбинаций).

Законы горизонтальной (широтной) и вертикальной почвенной зональности были сформулированы В.В.Докучаевым в 1899 г. в работе «К учению о зонах природы».

По закону горизонтальной зональности распространение основных типов почв по континентам рассматривается как последовательная смена почвенного покрова по мере изменения широты местности в соответствии с изменением климата, характера растительности и других условий почвообразования. Так, в Северном полушарии Земли выделяют пять основных широтных почвенно-биоклиматических поясов, обусловленных преимущественно термическими особенностями климата: полярный, бореальный, суббореальный, субтропический и тропический. В пределах каждого пояса выделяются почвенно-географические зоны. Например, в суббореальном поясе – лесостепь (серые лесные почвы, оподзоленные, выщелоченные и типичные черноземы), степь (обыкновенные и южные черноземы), сухая степь (темно-каштановые и каштановые почвы), полупустыня (светло-каштановые и бурые полупустынные почвы), пустыня (сероземы и такыровидные почвы).

Проявление закона горизонтальной зональности усложняется в зависимости от местных особенностей земной поверхности и различий в темпах биологического круговорота элементов в системе почва – растение. Сильное влияние на характер почвенного покрова оказывает рельеф.

По закону вертикальной зональности в горных системах рассматривается последовательная смена типов почв по мере нарастания абсолютной высоты от подножия гор к вершинам в соответствии с изменением климата, растительности и других условий почвообразования. В.В. Докучаев предполагал, что вертикальная зональность по составу зон может повторять горизонтальную. Например, с подъемом в горы может наблюдаться такая же смена почвенных зон, как и на равнине, если двигаться в меридиональном направлении.

Современными исследованиями почвенного покрова в горных странах доказано, что взаимное расположение почвенных типов в горах весьма своеобразно. Оно зависит от местных особенностей горного почвообразования. Большое влияние на распространение почв в горах оказывает, кроме высоты и экспозиция склона, в связи с чем границы почвенных зон на южных и северных склонах могут проходить на разной высоте. Горные барьеры на путях перемещений воздушных масс могут также существенно изменять очертания горизонтальных почвенных зон.

По закону фациальности почв объясняются и местные провинциальные (фациальные) особенности климата, способствующие неоднородности почвенного покрова вплоть до формирования особых типов почв.

Источник

Закономерности распространения почв

Урок 23. География 8 класс (ФГОС)

В данный момент вы не можете посмотреть или раздать видеоурок ученикам

Чтобы получить доступ к этому и другим видеоурокам комплекта, вам нужно добавить его в личный кабинет, приобрев в каталоге.

Получите невероятные возможности

Конспект урока «Закономерности распространения почв»

Почва – это очень сложное образование. Это компонент географической оболочки, который является результатом взаимодействия и взаимопроникновения всех её сфер.

Главная закономерность распространения почв – это зональность, то есть приуроченность определённых типов почв к конкретной географической широте местности. Главными зональными типами почв на территории России являются тундрово-глеевые, подзолистые, дерново-подзолистые, чернозёмные, каштановые и серо-бурые почвы.

Тундрово-глеевые почвы. Эти почвы образуются в условиях холодного и влажного субарктического климата. Как правило, они формируются в зоне многолетней мерзлоты при низких температурах. Условия тундрово-глеевых почв неблагоприятны для разложения органических остатков; их почвенный профиль развит очень слабо, общая его мощность составляет десять-двенадцать сантиметров.

Тундрово-глеевые почвы типичны для тундровой ландшафтно-географической зоны. Тундра – это безлесная зона с низким и не всегда сплошным растительным покровом. В составе тундровой растительности преобладают кустарники, травянистые растения, мхи и лишайники. Тундровые ландшафты России широко распространены на Кольском полуострове и полуострове Канин, в бассейне реки Печоры, на полуостровах Ямал, Гыдан, Таймыр и далее к северу от Среднесибирского плоскогорья, а также на Чукотском полуострове, Камчатке и в северной части восточного побережья Охотского моря.

Тундрово-глеевые почвы – это основной тип почв тундровой зоны России. Они тянутся полосой различной ширины по всей северной окраине страны. Тундрово-глеевые почвы формируются в условиях постоянного переувлажнения при невысоких температурах короткого лета. Такие условия характерны для субарктического и субантарктического поясов. Однако в Южном полушарии, в субантарктическом поясе, суша отсутствует, а значит тундрово-глеевые почвы в Южном полушарии не распространены. Общая площадь тундрово-глеевых почв на земном шаре составляет около двух миллионов шестисот тысяч километров квадратных.

Большую часть территории России (около 45 % площади) занимают леса. Под лесами формируется несколько типов лесных почв. Подзолистые почвы – это типичные почвы таёжных лесов, расположенные в области избыточного увлажнения. Они широко распространены в Европейской части России и Сибири, на Урале и Дальнем Востоке.

Подзолистые почвы формируются под воздействием подзолистого процесса. Наиболее ярко он проявляется под покровом сомкнутого хвойного леса. Именно здесь создаются все условия для проявления подзолистого процесса, а это: устойчивая кислая реакция, промывной тип водного режима, присутствие агрессивных органических кислот.

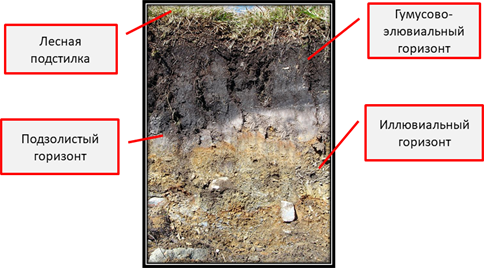

Профиль подзолистой почвы. На поверхности профиля находится лесная подстилка. Она состоит из небольшого хвойного опада (как правило, хвойным лесам не свойственно сбрасывать листву), а также из остатков мха. Мощность лесной подстилки составляет 3-5 сантиметров. Далее у нас идёт гумусово-элювиальный горизонт, который в результате накопления гумуса имеет наиболее тёмную окраску по сравнению с другими горизонтами. Как правило, в зависимости от содержания гумуса окраска профиля может изменяться от чёрной до коричневой. Мощность гумусово-элювиального горизонта составляет 5-10 сантиметров. Подзолистый горизонт в профиле имеет пепельно-белёсый окрас. Это тонкозернистый, уплотнённый, бесструктурный горизонт. Мощность его составляет 5-7 сантиметров. И иллювиальный горизонт. В нём частично накапливаются различные вещества, которые вымываются из вышележащих горизонтов. Иллювиальный горизонт, в отличие от верхних, наиболее богат илом. Мощность горизонта – 13-15 сантиметров. Подзолистые почвы бедны минеральными веществами и обладают малым плодородием.

Профиль подзолистой почвы

В зоне смешанных и широколиственных лесов деревья ежегодно сбрасывают листву. Именно поэтому здесь в почву поступает гораздо больше питательных веществ и формируются дерново-подзолистые почвы. Дерново-подзолистые почвы распространены на юге лесной зоны Восточно-Европейской и Западно-Сибирской равнин. В России эти почвы занимают около 15 % площади. Дерново-подзолистые почвы образуются при совместном или поочерёдном воздействии дернового и подзолистого процессов. Поверхностный горизонт дерново-подзолистой почвы имеет название «дернина». Дернина – это верхний слой почвы, густо пронизанный переплетёнными между собой живыми и отмершими корнями, побегами. Отличительная особенность её – это значительная связность. Дерново-подзолистые почвы при распахивании являются более плодородными, чем подзолистые.

Лидером по плодородию почв в России являются чернозёмы. Это почвы степей. В русском языке слово «чернозём» означает «чёрная земля». Чернозём – это такой тип почвы, который сильно насыщен гумусом (он представляет собой продукт гниения остатков растений). В отличие от других зональных типов почв России, чернозём отличается тёмным, практически чёрным окрасом, и особенным типом структуры – зернисто-комковатым.

Ведущее место в мире среди стран, на территории которых распространены чернозёмы, занимает Россия. Чернозёмы занимают около 8 % площади нашей страны. Они наиболее распространены в европейской части России. Чернозём – это богатые плодородные почвы, которые можно назвать гордостью России, её национальным достоянием. Природное совершенство чернозёма не способны заменить никакие минеральные и органические удобрения. Дело в том, что чернозём формируется в природе в течение нескольких тысяч лет в условиях тёплого и влажного климата. Создать чернозём искусственно невозможно, так как на его образование влияют сотни природных факторов (геологических, биологических, климатических и так далее).

Растительность на чернозёмах – многолетняя травянистая, лугово-степная. В соответствующих климатических условиях идёт её разложение, вследствие чего и образуются гумусовые соединения, которые, соответственно, накапливаются в верхних слоях почвы. Вместе с гумусом в чернозёмной почве в виде сложных органических минеральных соединений и формируются такие элементы питания для растений, как азот, железо, фосфор, сера и другие.

Сельскохозяйственная продукция, выращенная на чернозёмах, характеризуется очень высоким качеством. Чернозёмы, благодаря своему высокому плодородию, почвы универсальной пригодности для всех сельскохозяйственных культур и плодово-ягодных насаждений.

Мощность гумусового горизонта почвы составляет от сорока до шестидесяти сантиметров. Окраска перегнойного горизонта тёмная. Однако книзу она светлеет по причине того, что содержание гумуса в перегнойном горизонте уменьшается. Чернозём – это самая плодородная почва мира. Именно поэтому настоящих диких степей нигде в мире почти не осталось, практически все они распаханы. Степи – это главные сельскохозяйственные районы нашей планеты.

В условиях сухих степей Калмыкии, Волгоградской, востока Ростовской, Саратовской и юга Оренбургской областей России распространены каштановые почвы. Эти почвы сформировались на сухих степных участках в условиях недостаточного увлажнения и бедной растительности. Гумусовый горизонт каштановых почв имеет соответствующую названию окраску. Как правило, его мощность значительно меньше, чем у гумусового горизонта чернозёма. Она составляет 35-40 сантиметров. В сельском хозяйстве каштановые почвы используются для выращивания зерновых культур.

Серо-бурые почвы – это почвы, которые образуются в условиях пустынь умеренного пояса России. Слабое увлажнение и сильное иссушение поверхности почв летом способствуют образованию пористой корки – характерного признака почв пустынной зоны. Форму рельефа, которая образовывается при высыхании засолённых почв в пустынях и полупустынях, называют такыром. Для такыра характерны трещины, образующие узор на глинистом грунте.

Солончаки – это тип почвы, который характеризуется наличием в верхних горизонтах легкорастворимых солей в количествах, препятствующих развитию большинства растений. Солончаки распространены в южных районах России (на Прикаспийской низменности).

Источник

Почвы и факторы их образования. Распространение почв на Земле

Урок 8. Подготовка к ЕГЭ по географии

В данный момент вы не можете посмотреть или раздать видеоурок ученикам

Чтобы получить доступ к этому и другим видеоурокам комплекта, вам нужно добавить его в личный кабинет, приобрев в каталоге.

Получите невероятные возможности

Конспект урока «Почвы и факторы их образования. Распространение почв на Земле»

Сегодня на уроке вы узнаете, что такое почва и из чего она состоит, познакомитесь с факторами почвообразования, а также рассмотрите особенности распространения почв на земном шаре. Приступим.

Почва – верхний рыхлый слой земной коры на суше, образованный в результате взаимодействия живой и неживой природы.

Почва всегда имела большое значение для человека, но изучать почву стали только с XIX века, так родилась наука почвоведение, у истоков которой стоял русский учёный Василий Васильевич Докучаев. Именно он посвятил жизнь изучению почв России, написал знаменитый труд – «Русский чернозём».

Из чего состоит почва?

Любая почва состоит из нескольких составных частей, которые взаимосвязаны, зависят друг от друга и в своём единстве образуют почву. Во-первых, это минеральная часть почвы — почвообразовательная, или материнская, порода, т. е. та порода, на которой происходит почвообразовательный процесс.

Почвообразующие породы по размеру частиц, из которых они состоят (гранулометрическому составу), разделяют:

на песчаные (более 90 % состава — это песок);

супесчаные (80-90 % состава — это песок);

суглинистые (25-50 % состава — это глина);

глинистые (более 50 % состава — это глина).

Суглинистая почва считается наиболее плодородной, так как обладает всеми достоинствами песчаной и глинистой почв, но лишена их недостатков.

Составной частью почвы является почвенный раствор, или вода, попавшая в почву с атмосферными осадками, промывшая органические остатки, находившиеся на поверхности почвы, и растворившая минералы, которые слагают почвообразующую породу.

В порах почвы, кроме влаги, находится почвенный воздух — это атмосферный воздух, обогащённый газообразными продуктами жизнедеятельности растений и животных, продуктами химических процессов, происходящих в ходе почвообразования.

Главное, что отличает почву от горной породы, — наличие органической части. Сюда входит живое органическое вещество — корни растений, микроорганизмы, население почвы (насекомые, личинки, черви) и неживое органическое вещество — это растительный опад. Неразложившиеся остатки растений образуют перегной. Гумус — это перегной, образовавшийся в результате переработки отмерших растений микроорганизмами. Гумус накапливается в верхней части почвы и окрашивает её в тёмный цвет. В этом слое содержатся необходимые растениям питательные вещества: азот, фосфор, сера и др. Гумус составляет 85–90 % органического вещества почвы и является важным критерием при оценке её плодородности. Поэтому чем толще слой гумуса, тем плодороднее почва.

Плодородием называют способность почвы обеспечивать растения питательными веществами и влагой в количестве, достаточном для их роста и развития.

Процесс формирования почвы заключается во взаимодействии между минеральной и органической её частями.

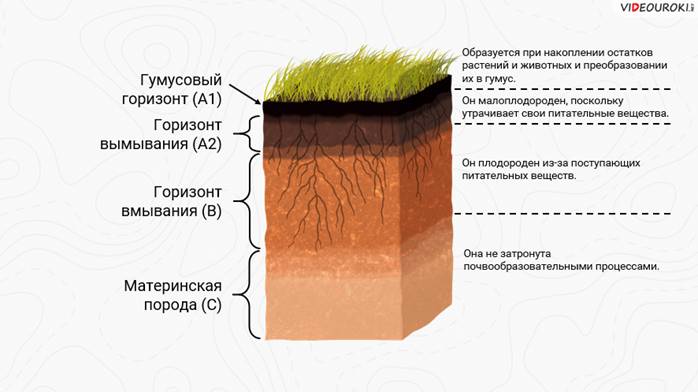

Почвенный слой имеет относительно небольшую толщину. Она колеблется от нескольких сантиметров в горных и полярных районах до 2 метров и более у чернозёмов. В строении почв выделяют несколько слоёв, или почвенных горизонтов.

Главное отличие этих горизонтов – их цвет. Есть горизонты более светлые и более тёмные. Между почвенными горизонтами существует постоянный обмен веществ. Строение почвы в большой степени зависит от условий её образования. Поэтому далеко не всегда почвенные горизонты выражены одинаково хорошо.

При описании они обозначаются буквами латинского алфавита. Сверху вниз выделяют следующие горизонты:

A1 – гумусовый (или перегнойный) горизонт, образуется при накоплении остатков растений и животных и преобразовании их в гумус. Окраска горизонта тёмная.

А2 – горизонт вымывания (или эллювиальный). Имеет светлую окраску. Беден питательными веществами, поэтому почвы, в которых этот горизонт развит, характеризуются низким плодородием.

В – горизонт вмывания (или иллювиальный). Он имеет рыже-коричневый цвет и достаточно плотный. Поступающие в горизонт вмывания питательные вещества придают ему плодородие. Конечно, оно не сравнимо с плодородием гумусового горизонта.

С – переход к материнской горной породе.

Смену почвенных горизонтов можно проследить по изменению облика корней растений. В гумусовом горизонте, богатом питательными веществами, они сильно ветвятся. Здесь множество мелких корешков. В горизонте вымывания корень приобретает вид стержня, который, не ветвясь, уходит вниз. В горизонте вмывания, обладающем некоторым плодородием, корни растений вновь начинают густо ветвиться.

К главным почвообразующим факторам относятся:

Это тепло и влага, определяющая интенсивность промыва, скорость протекания химических реакций. Каждый тип климата, каждая его разновидность, характеризующиеся своими количественными и качественными показателями, по-своему направляют протекание почвообразовательных процессов, определяют их набор, каждому климату соответствует свой зональный тип почв.

На многолетней мерзлоте в канадской тайге формируются особые таёжно-мерзлотные почвы. Питательные вещества этих почв не проникают далеко вглубь, так как мерзлота мешает промыванию грунта.

В субтропическом поясе на вулканических горных породах под лесами в условиях повышенной влажности и тепла образуются желтозёмы и краснозёмы.

Он может благоприятствовать или препятствовать образованию почв. Рельеф регулирует распределение поверхностной влаги и возможность поступления влаги подземной. При одном и том же количестве выпадающих осадков в понижениях рельефа влажность почвы всегда выше, чем на возвышенностях. Продукты выветривания на крутых склонах не удерживаются и смещаются вниз. На равнинах же они, наоборот, накапливаются.

Гидрографические условия – распределение водных объектов по поверхности.

Определяют условия грунтового увлажнения профиля: вблизи рек и озёр почвообразующая порода всегда более насыщена влагой.

Растительность обеспечивает поступление в почву органического вещества.

Разные растения имеют различный химический состав, а следовательно, органическое вещество, образованное при разложении растительных остатков, будет отличаться. Опад хвойных деревьев при разложении образует растворимые кислоты, лиственных и трав – труднорастворимые и нерастворимые. При отмирании травянистой растительности на поверхность почвы поступает много остатков, а в верхней части профиля отмирает корневая система трав, в то время как деревья дают только листовой опад. Следовательно, различаться будет и количество гумуса.

Нельзя не учесть фактор времени.

Ведь образуется почва очень-очень медленно: примерно за 100 лет её толщина увеличивается на 0,5-2 см. Но это среднее значение. Например, на твёрдых породах, таких, как гранит, слой почвы в 2,5 см появится за 1200 лет. А вот на песке или на вулканическом пепле для этого потребуется всего несколько десятков лет.

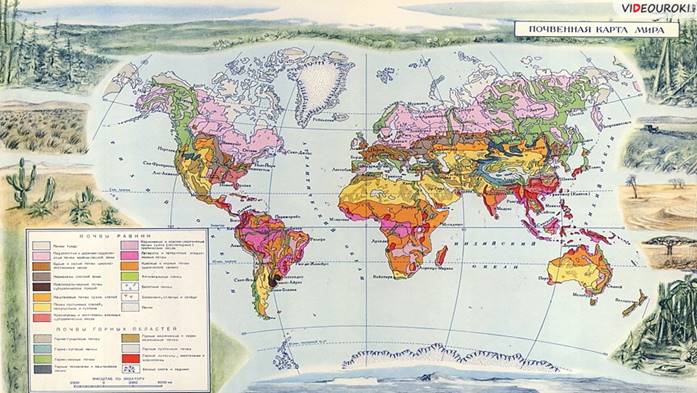

Природные условия на различных материках очень разнообразны. Также разнообразны и связи между компонентами природы. Это разнообразие взаимосвязей определяет разнообразие почв. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть на почвенную карту – пестрота её цветов свидетельствует о наличии в разных местах земного шара различных почв.

Примерно 37 % земной поверхности занимает подзолистая почва. Она находится в местах с умеренно-континентальным климатом, где преобладают смешанные и хвойные леса. Содержание гумуса – 2-4 %. При использовании в земледелии нуждается в мелиорации и внесении удобрений. Данный тип почвы встречается в Северной Америке, Западной Сибири, на Дальнем Востоке и в Европе.

Около 19 % земной коры покрыто краснозёмами и желтозёмами. Такая почва сформировалась во влажных субтропиках под широколиственными лесами и тропическими саваннами, а также в местности, где сложился промывной водный режим. Главные особенности почвы – переувлажнённость и богатое содержание железа. На гумус приходится около 6-9 %. Встречается в Африке, Восточной Азии, Южной Америке, Австралии, Европе.

17 % Земли занимает серо-бурая почва, которая формируется в пустынях и полупустынях субтропиков. Гумуса в ней меньше одного процента, а еще почва сильно засолена. Пригодна для животноводства (в качестве пастбищ), земледелие возможно исключительно в условиях искусственного орошения. Встречается в Средней Азии.

К основным типам почв принадлежит и чернозём, на долю которого приходится примерно 16 % земной поверхности. Это лучшая почва для земледелия. Она содержит до 9 % гумуса, а её цвет обусловлен высоким содержанием гуминовых кислот. Образуется при небольшом дефиците влаги в умеренных поясах степной и лесостепной зон, покрытых многолетними травами. Встречается в Центральной Европе, некоторых районах Азии, Северной и Южной Америке.

Не более 4 % земной поверхности занимают тундровые и арктические почвы, которые преобладают в соответствующих климатических поясах. Они слабо плодородны, содержат менее 1 % гумуса. Встречаются главным образом на островах Северного Ледовитого океана.

На основные типы почв приходится 93 % земной поверхности. Остальную часть её занимают другие виды, среди которых выделяют:

горные почвы, отличающиеся щебнистостью, насыщенностью минералами и небольшой мощностью;

луговые почвы, которые образуются на лугах, где наблюдается высокое содержание грунтовых и/или поверхностных вод. Имеют глеевый горизонт, часто карбонатны и засолены;

болотные почвы (торфяные и торфяно-глеевые) сформировались в условиях постоянного переувлажнения под покровом влаголюбивой болотной флоры. Встречаются в умеренном климатическом поясе в лесной зоне. После мелиорации пригодны для земледелия;

засоленные почвы сформировались в засушливых зонах, где имеет место повышенное содержание легкорастворимых минеральных солей.

Что угрожает почве?

Самый главный враг почвы – ветровая и водная эрозия. Она разрушает самый плодородный её слой. Возникает эрозия почв в результате бессистемной эксплуатации земельных ресурсов. Эрозия почв бывает естественной и антропогенной (обусловленной деятельностью человека). Естественная эрозия почв протекает повсеместно, проявляется очень сильно и восстанавливается почвообразованием. Антропогенная эрозия возникает вследствие неправильной распашки почв, когда уничтожается дернина и обнажается легкоразмываемый горизонт перегноя. Он размывается весной талыми водами, когда почва еще не защищена всходами растений. В результате антропогенной эрозии почв образуются овраги и балки, которые наносят ущерб сельскому хозяйству не только потому, что уменьшаются пахотные земли, но и потому, что снижают уровень грунтовых вод.

Мелиорация – совокупность мероприятий по улучшению свойств почв с целью повышения их плодородия.

Для этого на полях высаживают «лесные полосы». Они задерживают ветер и текущие воды. В зимнее время такие посадки задерживают снег. Это сохраняет необходимую влагу. Склоны холмов распахивают не вдоль, а поперёк. Вода со склонов не стекает вдоль борозд, а просачивается вниз. Так не допускают смыва почвы с наклонных участков.

В жарком поясе Земли наблюдается наступление пустынь. В этом поясе оно охватило 900 млн га. Главная причина опустынивания – уничтожение людьми растительности на нашей планете. Растения – лучшие защитники почвы. Своими корнями они скрепляют её. Кроме того, без растений почва не может образоваться. А без почвы не могут существовать растения. Человек способен нарушить ход природных процессов. Однако это наносит непоправимый ущерб ему самому.

Подведём итоги урока.

Почва – это верхний слой земной коры, обладающий природным плодородием и покрытый растительностью. В почве есть вода, воздух, минеральная и органическая части.

В строении почв выделяют несколько слоёв, или почвенных горизонтов: гумусовый, горизонт вымывания и горизонт вмывания, далее следует материнская порода.

Факторы почвообразования: климат, рельеф, почвообразующую породу, водные объекты, растительность, время и человека.

Источник