Улучшаем питание растений для большего урожая

Биологическая активность почвы — это совокупность биохимических реакций, которые происходят в почве и способствуют восстановлению запасов использованных или разложенных элементов питания, поэтому она имеет определенную стабильность, что зависит от численности и видового состава почвенных живых организмов, типа почвы, времени года, климата и культуры земледелия.

Состояние почв

Разные типы грунтов имеют определенное количество элементов питания, особенно P и К, которые находятся в связанных (недоступных для растений формах). Только около 1% от общего количества азота в почве находится в доступной для растений форме.

Для примера, в светло-серых почвах на 1 га запасы P составляют — 2,6 тонн, К — 20 тонн. Только небольшая часть N., P., K. может естественным путем переводиться в доступные для растений формы.

Коэффициент использования элементов питания — что это и для чего?

Коэффициент использования элементов питания из почвы показывает ту его часть, которая поступает в растение в течение вегетации по отношению к общим запасам подвижных форм элементов в пахотном слое почвы. Начиная с 70-х годов XX века при интенсивном ведении сельского хозяйства произошло изменение коэффициента использования элементов в меньшую сторону.

Таблица 2. Изменение коэффициентов использования элементов питания в почве

Это связано с тем, что в 70-80 годы вносились большие нормы органических удобрений, с которыми в почву попадали полезные микроорганизмы, которые помогали растениям усваивать те или иные элементы питания. Начиная с 2000 годов резко уменьшилось количество внесенных органических удобрений, и это как одна из причин, которая обусловила уменьшение коэффициента усвоения.

Так, в 70-80 годах коэффициент усвоения зерновыми был N=0,3-0,45, P=0,15-0,25, K=0,20-0,35,

а в 2005-2010 годах он уменьшился соответственно: N= 0,2-0,35, P=0,05-0,15, K = 0,08-0,20.

Основа урожая

Урожай с/х культур формируется в основном за счет питательных веществ почвы. Есть разные методы обогащения почвы элементами питания, основной сегодня — это внесение больших доз минеральных удобрений.

Да, это неплохо, но и есть много минусов. Неумеренное применение минеральных удобрений портит наши почвы, убивает полезную микрофлору, увеличивается численность фитопатогенных видов микроорганизмов, вызывающих опасные болезни растений, приводит к закислению почв, и т.д.

Также известно, что доступность элементов минерального питания, то есть то количество, которое может всасываться корневой системой растений и использоваться для роста и развития, очень низкое, особенно фосфора. Фосфор является одним из самых важных элементов минерального питания растений и играет ключевую роль в их метаболизме. Но большая часть внесенных удобрений остается невостребованной. Коэффициент усвоения Фосфора, даже при оптимальных дозах внесения, составляет лишь 10-20%, в то время, как Азота — до 50%, а калия — до 70%. Хорошим выходом в данной ситуации является внесение органических удобрений и компостов, использование в севообороте сидератов. Но, к сожалению, так сложилось, что органические удобрения на сегодняшний день в дефиците.

Очевидно, что сохранение высокой производительности с/х культур невозможно при полном отказе от агрохимикатов. Однако, применяя биопрепараты, можно значительно улучшить корневое питание растений, состояние окружающей среды, сэкономить минеральные удобрения до 30-50%, восстановить положительные почвенные процессы и обеспечить баланс не только гумуса, но и питательных элементов, которые выносятся с поля с урожаем.

Именно для таких целей специалистами компании БТУ-Центр был создан микробиологический препарат Биокомплекс-БТУ БиоNPK. Каково же его действие?

В его состав входят эндофитные и почвенные микроорганизмы, которые способны к активной азотфиксации, фосфор — и калий-мобилизации по всей толщине плодородного слоя почвы. Данные штаммы микроорганизмов получены из почвы и отселекционированы по признаку лучшей производительности и стабильности в широком диапазоне температур, засоленности и рН почвы.

Основным преимуществом данного препарата, в сравнении с минеральными удобрениями является то, что он обеспечивает растение элементами питания даже в засушливых условиях. За счет чего? — спросите вы. Благодаря тому, что заселив весь плодородный слой почвы, насыщенный корнями растений, микроорганизмы Биокомплекс-БТУ БиоNPK продолжают работать за счет капиллярной влаги, которой недостаточно для растворения и транспорта минеральных удобрений.

Минеральные же удобрения остаются недоступными для корней растений при отсутствии осадков или иного увлажнения еще и могут вызывать химические ожоги растений.

Биоудобрение Биокомплекс-БТУ БиоNPK способно активизировать процесс азотфиксации и мобилизации фосфора, калия, других элементов питания из нерастворимых солей почвы и органики растительного или другого происхождения. А также значительно повысить коэффициент усвоения элементов питания из минеральных удобрений (особенно сложно смешанных фосфорно-калийных).

Это происходит благодаря кислотам и ферментам, которые вырабатывают микроорганизмы препарата, и переносу ими доступных растениям элементов питания по пищевой цепи непосредственно к корням.

В результате растение получает сбалансированное питание в течение всего вегетационного периода, идет стимуляция роста растений.

Давайте рассмотрим методы и нормы внесения. Есть три основных метода:

- Перед основной обработкой почвы. Под зяблевую вспашку вносится для того, чтобы уже на весну культурам был запас основных элементов питания. Биокомплекс-БТУ БиоNPK целесообразно вносить с осени вместе с биодеструкторами стерни.

- Весной перед посевной культивацией.

- Внесение в рядок, фертигация. Сеялками новых поколений, где можно вносить в рядок жидкие удобрения. Вместо жидких удобрений можно вносить в рядок препарат Биокомплекс-БТУ БиоNPK.

- Для овощеводов и садоводов- через фертигацию, то есть капельное орошение.

Нормы внесения: 3-5 л/га при интегрированном земледелии (когда в хозяйстве вносится определенная часть минеральных удобрений), или 8-10 л/га при органическом земледелии.

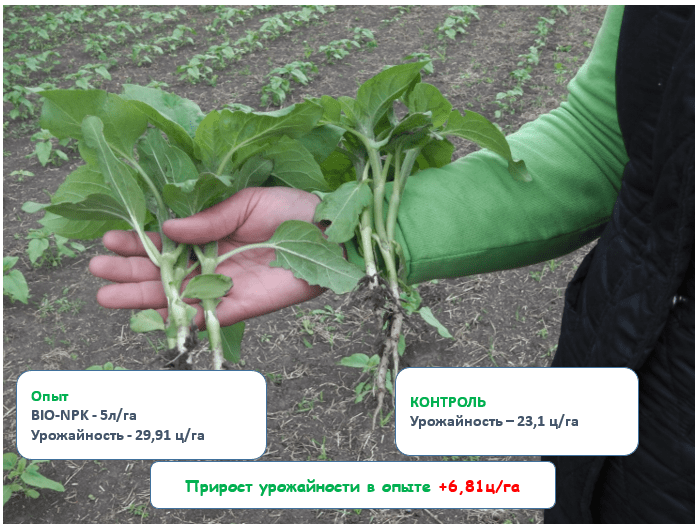

Но лучше о препарате могут рассказать результаты его применения

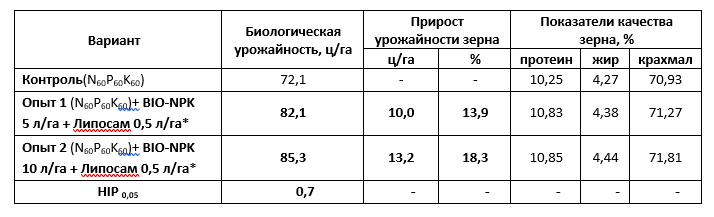

В 2016 году были заложены опыты в Институте Земледелия на двух культурах – кукурузе и подсолнечнике. Изучалась эффективность препаратов при разных нормах внесения.

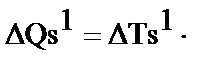

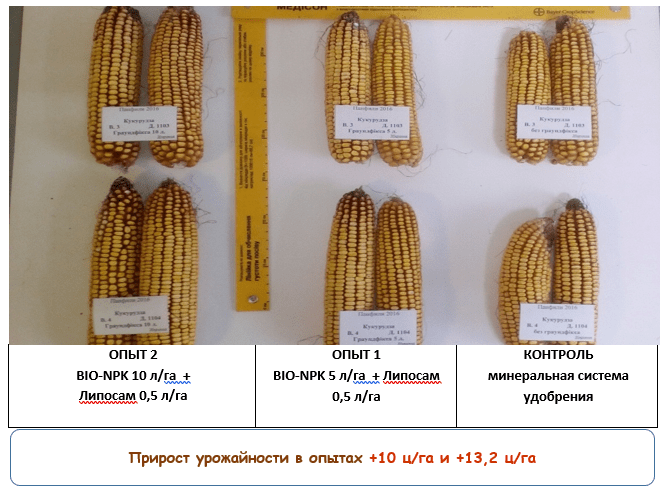

По кукурузе — результаты в Таблице 3. При использовании биопрепаратов существенно увеличивалась масса початка, масса зерна и общая урожайность. Из таблицы также видно – показатели качества продукции были лучше там, где применялись микробные препараты. Также можно увидеть разницу и на фото – початки кукурузы.

Таблица 3. ННЦ «Институт земледелия НААН» Культура – кукуруза, Гибрид – Хорол СВ

Почва – чернозем типичный, Органо-минеральная система удобрения (N60P60K60)

Примечание * – фаза 3-5 листьев Биокомплекс-БТУ 0,4 л/га + Липосам 0,2 л/га+ фаза выбрасывания метелки – Биокомплекс-БТУ для зерновых культур 0,5 л/га + 0,2 л/га Липосам

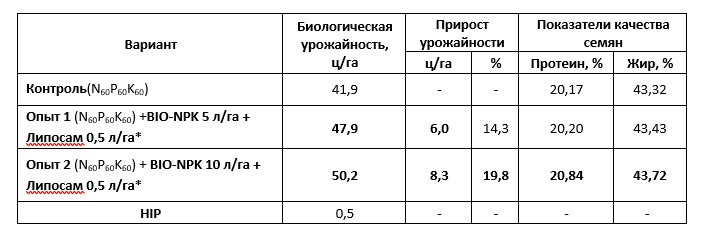

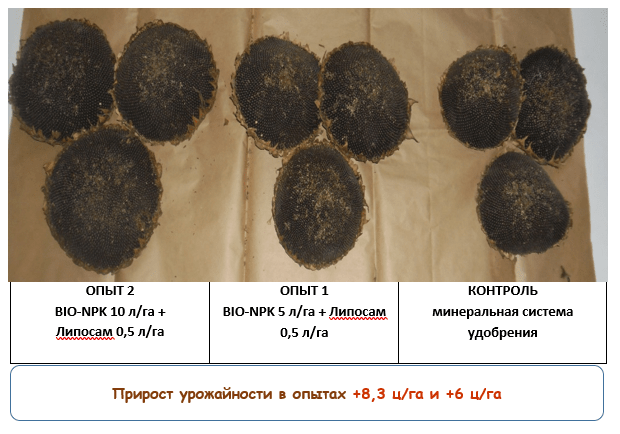

Аналогичный опыт был заложен по подсолнечнику (см. таблицу 4 и фото 2).

Соответственно видно и повышение урожайности, и улучшение показателей качества.

Таблица 4. ННЦ «Институт земледелия НААН» Культура – подсолнечник, Гибрид – Оливер,

Почва – чернозем типичный, Органо-минеральная система удобрения (N60P60K60)

Примечание * – фаза 3-5 листьев – Биокомплекс-БТУ 0,4 л/га + Липосам 0,2 л/га + фаза звездочки – Биокомплекс-БТУ для технических культур 0,5 л/га + 0,2 л/га Липосам

ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО ПРИМЕРОВ ОТ НАШИХ ПАРТНЕРОВ:

СФНВГ «Коваль», Тернопольская обл. 2016г Подсолнечник P 63LE10-1594

.jpg)

Так, 2016 году в хозяйстве в с. Кондоль Пензенской области при посеве сои вносилось 120кг/га диаммофоски.

На опытном участке внесение диаммофоски сократили вдвое, до 60 кг/га, и в баковую смесь с почвенным гербицидом добавили 3,5 л Биокомплекс-БТУ БиоNPK. При этом урожайность сои была на 2,5 ц на га выше на опытных участках, несмотря на двойную экономию минеральных удобрений.

С учетом стоимости препарата, чистая прибыль составила 6 500 руб/га. Визуально отмечено, что на опытном участке в течение вегетации высота растений, ветвление, количество клубеньков и стручков было примерно на 20% выше, чем в контроле.

Внесение биологического удобрения Биокомплекс-БТУ БиоNPK производства компании БТУ — Центр создает оптимальные условия для усвоения растениями элементов минерального питания и максимальной реализации биологического потенциала растений, как следствие, обеспечивает формирование высокой производительности и урожайности.

А. Ростоцкий, Гл.агроном ГК «БТУ-Центр»

И. Иванова, Гл.агроном «Органик Лайн»

Источник

ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ УРОЖАЙНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР

Урожайность сельскохозяйственных культур – один из наиболее сложных показателей в системе АПК. В процессе всего периода выращивания на урожай воздействует бесчисленное количество факторов, которое условно можно разделить на две большие группы[5]:

Природные факторы объективны и не зависят от воли и деятельности людей. К ним относятся: естественное плодородие (качество) почв, рельеф территории, глубина залегания почвенных вод, продолжительность вегетационного периода, количество, ритмичность и интенсивность осадков, солнечных дней, температурный режим на протяжении периода вегетации и т.д. Природные (почвенно-климатические) условия, как объективные факторы формирования урожая сельскохозяйственных культур, коренным образом невозможно изменить, но некоторые из них можно скорректировать при умелом применении экономических факторов. Экономические условия создаются целенаправленной деятельностью людей и во многом определяются уровнем развития производительных сил общества. Совершенно очевидно, что высокий уровень развития производительных сил позволяет в значительной мере «компенсировать», например, низкое природное качество почв, сгладить излишнее переувлажнение или пополнить недостаток влаги в период активного роста и развития растений.

Экономические факторы формирования урожая непосредственно проявляются через уровень агротехники. В составе агротехнических мероприятий, дополняющих природные факторы и способствующих росту урожая сельскохозяйственных культур, важнейшими являются следующие: внесение известковых материалов, зяблевая обработка почв, внесение органических и минеральных удобрений, предпосевная (предпосадочная) обработка почвы, сорта сельскохозяйственных культур, предпосевная (предпосадочная) обработка семенного материала, сроки и продолжительность высева (посадки) семян, междурядная обработка посевов, сроки и интенсивность орошения, сроки и продолжительность прополки и обработки посевов против вредителей и болезней, сроки и продолжительность уборки урожая, сроки и продолжительность первичной доработки урожая сельскохозяйственных культур.

Многообразие и неоднородность агротехнических мероприятий, нацеленных на повышение урожайности сельскохозяйственных культур, обусловили деление их на следующие группы [5,23]:

· вещественные вложения (известковые материалы, удобрения, семена, ядохимикаты, стимуляторы роста, влагообеспечение и т.д.);

· агротехнические работы (обработка почвы, доставка и внесение в почву известковых материалов, удобрений, ядохимикатов, посев (посадка), междурядная обработка посевов, уборка урожая и т.д.).

Статистическое изучение многих факторов формирования урожая сельскохозяйственных культур затрудняется тем, что точная информация об их влиянии в текущем учете и отчетности сельскохозяйственных организаций не предусмотрена. Так, если данные о качестве почв (балльной оценке) приводятся в земельно-учетных документах, то температурный режим на протяжении вегетационного периода в документах сельскохозяйственных организаций не регистрируется. Для восполнения этого недостатка обычно пользуются информационными услугами специализированных (агрометеорологических, гидрологических и др.) организаций.

Влияние каждого отдельно взятого фактора на урожайность сельскохозяйственных культур может быть выявлено с помощью различных методов[5,23].

· Постановка специальных, так называемых «чистых» опытов, где элиминируется (исключается) влияние всех других факторов, кроме изучаемого. Этот метод широко распространен в агрономической науке и практике; статистика же таких опытов обычно не ставит.

· Применение приема простой аналитической группировки по изучаемому факторному признаку. С этой целью необходимо привлечь массовую (большую) выборку сельскохозяйственных организаций или хозяйств со сходными условиями, но имеющих существенные различия по изучаемому фактору. При этом предполагается, что многочисленность единиц выбранного объекта обеспечивает нивелировку (сглаживание) различий среди сходных условий, что и приближает результаты аналитической группировки к результатам постановки «чистого» опыта. Кроме того, существенность влияния изучаемого фактора на урожайность необходимо подтвердить применением дисперсионного приема[16].

· Применение приема парной корреляции. Условия те же, что и при проведении аналитической группировки. Полученные корреляционные отношения, коэффициенты пропорциональности, эластичности укажут на количественную меру зависимости урожайности от изучаемого фактора[16].

Выявление влияния отдельно взятых факторов на урожайность с помощью статистических методов покажем на следующем примере. Допустим, имеются данные по 100 сельскохозяйственным организациям (СХО), занимающимся картофелеводством. Все СХО имеют сходные природно-экономические условия, но в картофелеводстве различаются между собой по числу междурядных окучиваний посадок картофеля. Необходимо обратить внимание на то, что своевременное и регулярное проведение окучиваний нацелено на поддержание почвы в рыхлом состоянии и уничтожение значительного количества сорной растительности, что в конечном счете способствует повышению урожайности картофеля.

В изучаемых СХО проводилось одно, двух -и трехкратное окучивание посадок картофеля. Для выявления влияния числа окучиваний на урожайность картофеля по данным 100 СХО был применен прием простой аналитической группировки, т.е. все СХО разделены на три группы. Результаты аналитической группировки приведены в табл. 3.7.

Т а б л и ц а 3.7. Влияние числа окучиваний на урожайность картофеля

| Показатели | Группы СХО по числу окучиваний | Итого, в среднем |

| (ОДНО) | (ДВА) | (ТРИ) |

| Число СХО в группах | ||

| Число окучиваний | 1,95 | |

| Урожайность, ц/га |

Данные табл. 3.7. показывают, что число окучиваний в сочетании с комплексом других факторов оказывает влияние на урожайность картофеля. Так, если в первой группе СХО, где проводилось одно окучивание, средняя урожайность составила 163 ц/га, то в третьей группе СХО (3 окучивания) получена средняя урожайность картофеля 219 ц/га.

Для выявления существенности влияния числа окучиваний на урожайность картофеля в 100 СХО применим прием однофакторного дисперсионного анализа, результаты которого приведены в табл. 3.8.

Т а б л и ц а 3.8.Результаты однофакторного дисперсионного анализа зависимости урожайности картофеля от числа окучиваний

| Элементы вариации урожайности | Символы | В а р и а ц и и | ||

| общая | факторная | остаточная | ||

| Объем вариаций | W | |||

| Структура вариаций, % | d | 100,0 | 7,4 | 92,6 |

| Число степеней свободы | C | |||

| Исправленные дисперсии | S 2 | |||

| Фактический F-критерий | Fф | — | 3,87 | — |

| Табличный F-критерий | ||||

| при 5%-м уровне значимости | Fтабл. | — | 3,95 | — |

| Коэффициент «существенности» | K | — | 0,98 | — |

Из данных табл. 3.8. видно, что в структуре общей вариации урожайности доля факторной вариации, вызванной влиянием числа окучиваний на урожайность картофеля, составляет 7,4 %. Коэффициент «существенности» (0,98) показывает, что влияние числа окучиваний на урожайность картофеля в изучаемых СХО близко к существенному. Надо иметь в виду, что само по себе число окучиваний как агротехническое мероприятие непосредственно не повышает урожайности, но в сочетании с другими факторами (качеством почв, содержанием гумуса, влаги и т.д.) способствует созданию благоприятной среды для роста, развития растений и формирования высокой урожайности культуры.

Количественную зависимость урожайности картофеля от числа окучиваний в изучаемых 100 СХО можно определить с помощью приема парной корреляции. Прежде всего, целесообразно рассчитать корреляционное отношение между этими признаками. Расчеты показали, что корреляционное отношение между числом окучиваний и урожайностью картофеля составляет 0,272. Это означает, что изучаемый фактор (число окучиваний) оказывает на урожайность картофеля прямое, но слабое влияние.

Коэффициент пропорциональности в уравнении парной корреляции между изучаемыми признаками (yx = 150+20x), составленном по данным 100 СХО, указывает на то, что каждое окучивание картофеля способствует повышению урожайности культуры в среднем на 20 ц/га. Коэффициент эластичности (Эxy = 0,22 %) означает, что 1 % повышения числа окучиваний благоприятствует росту урожайности картофеля на 0,22 %.

В сельскохозяйственном производстве формирование урожайности идет под воздействием не отдельных факторов, а комплекса всех факторов (природных и экономических). Сочетание комплекса факторов (уровень агротехники) может быть измерено и выражено в стоимостной форме посредством денежной оценки затрат по выполнению всех агротехнических мероприятий.

Общая стоимость агромероприятий, приходящаяся на единицу посевной площади сельскохозяйственных земель, характеризует уровень интенсификации земледелия[28]. В связи с этим важно учитывать совместное влияние всего комплекса факторов на урожайность культур, так как недоучет какого-либо из них может изменить объективность выводов. Поскольку общее число факторов формирования урожайности может быть бесконечным, то в статистике обычно добиваются их сокращения, отбирая наиболее существенные признаки и объединяя (агрегируя) отдельные частные факторы в укрупненные показатели агротехники. Например, стоимость вещественных вложений (семян, удобрений, ядохимикатов и др.), объем механизированных работ (в условных эталонных гектарах) в расчете на 1 га посевной площади.

Статистическая оценка влияния уровня интенсификации земледелия на урожайность сельскохозяйственных культур может быть проведена на основе приемов аналитической группировки и дисперсионного анализа, где в качестве группировочного (факторного) признака выступает совокупная стоимость всех агротехнических мероприятий, приходящаяся на 1 га посевной площади той или иной культуры[16].

Результаты аналитической группировки по данным 100 сельскохозяйственных организаций приведены в табл. 3.9.

Т а б л и ц а 3.9. Зависимость урожайности от уровня интенсивности в картофелеводстве

| Показатели | Группы СХО по стоимости агротехмероприятий на 1 га посадки, млн.руб. | Итого и в среднем | ||

| до 2,0 | 2,1-4,0 | 4,1 и более | ||

| Число СХО в группах | ||||

| Средняя стоимость агротехмероприятий на 1 га посева, млн.руб. | 1,6 | 3,8 | 4,9 | 3,7 |

| Урожайность, ц/га |

Данные табл. 3.9 показывают, что повышение стоимости комплекса агротехмероприятий в расчете на 1 га посадочной площади картофеля по группам в среднем с 1,6 до 4,9 млн. рублей способствует росту средней урожайности культуры со 159 до 228 ц/га.

Результаты дисперсионного анализа по материалам 100 СХО показали, что урожайность картофеля существенно зависит от влияния комплекса агротехнических мероприятий.

ПОКАЗАТЕЛИ СТРУКТУРЫ УРОЖАЯ

Величина урожая и урожайности зависит от влияния комплекса многочисленных природно-климатических, экономических, организационных и других факторов. Поэтому показатели урожая и урожайности имеют нестабильный (подвижный) характер и могут существенно изменяться как во времени (в динамике), так и в пространстве (по территориальным формированиям).

При статистическом изучении урожая сельскохозяйственных культур важно прежде всего рассчитать и оценить структуру урожая, которая обычно представляет собой процентное соотношение валового сбора каждой культуры в общем объеме урожая. Долю урожая каждой культуры принято называть удельным весом[15,19].

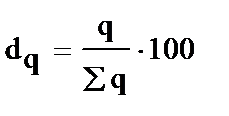

По группе однородных культур удельный вес урожая отдельной культуры рассчитывают следующим образом (3.3):

где dq – удельный вес урожая каждой культуры, %;

q – урожай натуральной массы каждого вида продукции (т, кг и т.д.);

åq – общий урожай по группе однородных культур в натуральном выражении (т, кг и т.д.).

Определение структуры урожая (валового сбора)_ по группе однородных, например, зерновых и зернобобовых культур приведено в табл. 3.10.

Данные табл. 3.10 показывают, что в структуре урожая зерновых и зернобобовых культур СХО «Нива» наибольший удельный вес занимает зерно озимой ржи и ячменя. При значительном увеличении общего объема урожая в 2006г. по сравнению с 2002г. доля озимой ржи, овса и гороха повысилась, а ячменя озимой и яровой пшеницы – сократилась. Целесообразно отметить, что удельный вес важнейшей зернобобовой культуры – гороха – в структуре урожая остается невысоким.

Т а б л и ц а 3.10.Расчет структуры урожая по группе зерновых и зернобобовых культур в СХО «Нива»

| Культуры | 2002 г. | 2006 г. | |

| Урожай, т | % | Урожай, т | % |

| q0 | d0 | q1 | d1 |

| Озимая рожь | 5,3 | 36,2 | |

| Озимая пшеница | 11,8 | 9,6 | |

| Ячмень | 29,4 | 29,0 | |

| Овес | 11,8 | 12,0 | |

| Яровая пшеница | 8,8 | 8,4 | |

| Горох | 2,9 | 4,8 | |

| Итого… | 100,0 | 100,0 |

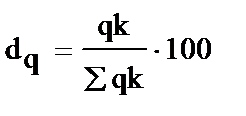

При расчете структуры урожая по группам культур неоднородного состава необходимо, прежде всего, валовой сбор этих культур перевести в сопоставимое (условно-натуральное) выражение, а затем определить долю (удельный вес) каждого вида урожая в его общем урожае (3.4):

где k – коэффициент кормового достоинства каждого вида продукции;

dk – урожай условно-натуральной массы каждого вида продукции

åqk – общий урожай по группе разнооднородных культур в условно-натуральном выражении (т к. ед.).

Определение структуры урожая неоднородного состава можно провести, например, по группе кормовых культур в СХО «Нива» (табл. 3.11).

Т а б л и ц а 3.11. Расчет структуры урожая по группе неоднородных (кормовых) культур

| Культуры, виды продукции | Коэффициент кормового достоинства | 2002г. | 2006г. | Структура урожая, % | ||

| в натуре, т | в условном выражении, т к. ед. | в натуре, т | в условном выражении, т к. ед. | 2002г | 2004г | |

| k | q0 | q0 k | q1 | q1k | d0 | d1 |

| Кормовые корнеплоды | 0,18 | 7,2 | 7,7 | |||

| Многолетние травы: | ||||||

| на сено | 0,48 | 15,3 | 13,7 | |||

| на семена | 12,0 | 3,9 | 3,4 | |||

| на зеленую массу | 0,18 | 28,9 | 30,8 | |||

| Однолетние травы на зеленую массу | ||||||

| 0,18 | 8,7 | 7,7 | ||||

| Кукуруза на зеленую массу | 0,17 | 29,0 | ||||

| 27,3 | ||||||

| Силосные культуры | 0,18 | 8,7 | 7,7 | |||

| И т о г о… | — | — | — | 100,0 | 100,0 |

Как видно из данных табл. 3.11, в структуре урожая кормовых культур ведущее место занимают многолетние травы и кукуруза, убранные на зеленую массу, причем в 2006г. по сравнению с 2002г. удельный вес урожая этих культур повысился при одновременном снижении доли многолетних трав, убранных на сено и семена, а также однолетних трав на зеленую массу и силосных культур.

Урожай (валовой сбор) сельскохозяйственных культур является потенциальной базой для формирования продовольственного фонда (зерно, картофель, овощи, плоды, ягоды и т.д.), создания сырьевых запасов для перерабатывающей промышленности (льнопродукция, рапс, сахарная свекла и др.), пополнения и укрепления кормовых запасов (продукция кормовых и других культур), формирования семенного фонда по многим сельскохозяйственным культурам[15].

ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ УРОЖАЯ (ВАЛОВОГО СБОРА) НА ОСНОВЕ ИНДЕКСНОГО МЕТОДА

В условиях перехода к рыночным отношениям главной задачей увеличения урожая (валового сбора) и повышения урожайности сельскохозяйственных культур является создание устойчивой сырьевой базы для обеспечения продовольственной независимости и безопасности Республики Беларусь в традиционных продуктах питания (хлебе, картофеле, овощах, фруктах и т.д.), переработки продукции технических культур (льна, рапса, сахарной свеклы и других культур), обеспечения необходимых кормовых запасов для нормального ведения животноводства, формирования надежного фонда высококачественных семян. Кроме того, систематическое увеличение урожая на основе преимущественного роста урожайности позволяет Республике Беларусь наращивать объемы экспортных поставок сельскохозяйственной продукции в страны ближнего и дальнего зарубежья.

Урожай (валовой сбор) по группам культур или по всем сельскохозяйственным культурам представляет собой довольно сложный показатель, который формируется под воздействием многих факторов[23].

В числе факторов, непосредственно влияющих на изменение размера урожая в динамике, необходимо назвать посевную площадь, ее размер, структуру и индивидуальную урожайность культур. Для проведения факторного анализа динамики урожая можно применить индексный метод[16]. При этом изучается изменение урожая (валового сбора) в целом по всем культурам, а также за счет влияния каждого фактора в отдельности; урожайности, посевной площади, в том числе отдельно за счет размера посевных площадей и отдельно за счет структуры посевов[23].

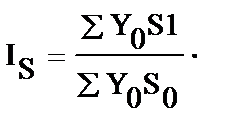

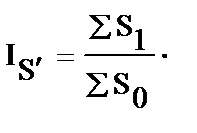

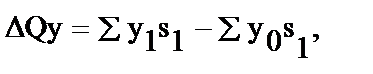

Общий индекс урожая (валового сбора) по группе однородных культур можно найти следующим образом:

где S0, S1 – посевная площадь каждой культуры в базисном и отчетном периодах;

Y0, Y1 – урожайность каждой культуры соответственно в базисном и отчетном периодах.

Влияние колебаний урожайности культур на общий урожай группы однородных культур рассчитывается с использованием следующего индекса:

Влияние фактора – изменения посевных площадей – на общий урожай можно рассчитать с помощью следующего индекса:

Необходимо обратить внимание на то, что влияние посевных площадей на урожай можно рассматривать как совместное воздействие на валовой сбор раздельно размера и структуры посевов. Количественное влияние колебаний размера посевных площадей на общий урожай рассчитывается по формуле:

Влияние изменений в структуре посевных площадей на урожай однородной группы культур можно рассчитать по формуле:

По аналогичной системе индексов проводится факторный анализ динамики общего урожая по группе неоднородных или всех сельскохозяйственных культур в целом, но фактический урожай необходимо предварительно пересчитать в условно-натуральное выражение (например, кормовые единицы), используя при этом результаты вспомогательных расчетов (табл. 3.12).

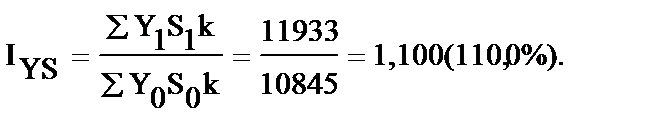

Полученные вспомогательные данные (табл. 3.12) подставим в формулы (3.5-3.9), получим соответствующие общие индексы урожая (валового сбора). Например, общий индекс, характеризующий изменение урожая всех сельскохозяйственных культур СХО «Нива» в 2006 г. по сравнению с 2002 г. за счет влияния всего комплекса факторов составляет:

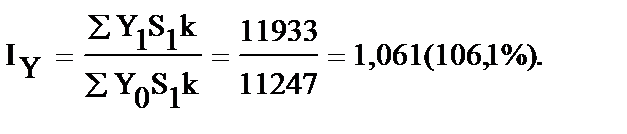

За счет колебаний урожайности всех культур изменение общего урожая в 2006 г. по сравнению с 2002г. составляет:

Т а б л и ц а 3.12. Расчет вспомогательных показателей для проведения факторного анализа урожая сельскохозяйственных культур в СХО «Нива»

| Культуры, виды продукции | Посевная площадь, га | Урожайность, ц/га | Урожай в натуре, т | Коэффи- циенты | Урожай, т к. ед. | ||||

| фактический | Услов-ный | ||||||||

| 2002г. | 2006г. | 2002г. | 2006г. | 2002г. | 2006г. | 2002г. | 2006г. | ||

| S0 | S1 | Y0 | Y1 | S0y0 | S1y1 | k | S0y0k | S1y1k | S1y0k |

| Зерновые и зернобобовые | 1,4 | ||||||||

| Лен-соломка | 1,5 | ||||||||

| Картофель | 0,3 | ||||||||

| Кормовые корнеплоды | 0,18 | ||||||||

| Многолетние травы: | |||||||||

| на сено | 0,45 | ||||||||

| на зеленую массу | 0,18 | ||||||||

| Кукуруза на зеленую массу | 0,18 | ||||||||

| Всего … | — | — | — | — | — |

Примечание:Коэффициенты пересчета продукции растениеводства в условно-натуральном выражении приведены в приложении 1.

Аналогичным образом можно рассчитать колебания общего урожая (валового сбора) всех сельскохозяйственных культур за счет влияния возможного изменения посевных площадей, в том числе отдельно – за счет колебаний общего размера и отдельно – за счет изменений в структуре посевных площадей.

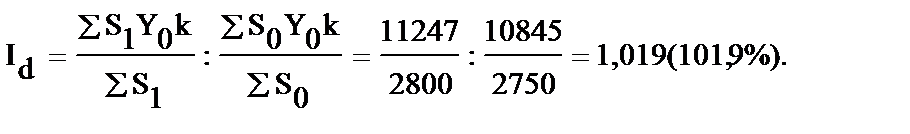

По данным СХО «Нива» (табл. 3.12) изменение общего урожая в 2006г. по сравнению с 2002г. за счет посевных площадей всех сельскохозяйственных культур рассчитывается по формуле (3.7):

Количественное влияние размера всех посевных площадей на изменение урожая в СХО «Нива» находим по формуле (3.8):

Совершенствование структуры посевных площадей может способствовать росту общего урожая. В СХО «Нива». Это можно выявить с помощью индекса структуры посевных площадей по формуле (3.9):

Отличительной особенностью посевных площадей сельскохозяйственных культур является их ограниченность в пространстве. Поэтому единственная возможность регулирования урожая (валового сбора) за счет посевных площадей заключается в непрерывном совершенствовании структуры посевов. Необходимо обратить внимание на то, что посевные площади территориально ограничены, урожайность же сельскохозяйственных культур теоретически можно повышать беспредельно. Современные условия в Республике Беларусь позволяют получать урожайность основных культур не менее чем в 1,5 – 2 раза выше фактически достигнутой. Об этом свидетельствует отечественный опыт передовых сельскохозяйственных организаций и опыт стран, находящихся в сходных почвенно-климатических условиях.

В абсолютном выражении общее изменение урожая (прирост или снижение) может быть рассчитано в следующем порядке. Прежде всего, необходимо найти абсолютное изменение урожая за счет взаимодействия всего комплекса факторов, т.е.

где DQy – абсолютный прирост (+), снижение (-) общего урожая (валового сбора).

За счет изменения урожайности сельскохозяйственных культур

где DQy – абсолютный прирост (+), снижение (-) общего урожая.

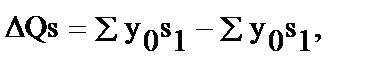

За счет совместного влияния размера и структуры посевных площадей

где DQs – абсолютный прирост (+), снижение (-) общего урожая (валового сбора).

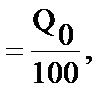

Для расчета абсолютного прироста или снижении общего урожая сельскохозяйственных культур за счет влияния размера посевных площадей, прежде всего, находят абсолютное значение 1 % прироста урожая в отчетном периоде:

1% Δ Q

где Q0 – общий урожай (валовой сбор) в базисном периоде.

Далее находим темп прироста (снижения) общего урожая за счет изменения размера посевных площадей:

где Is 1 – общий индекс урожая всех культур за счет изменения размера посевных площадей.

Затем рассчитываем абсолютный прирост (+) или снижение (-) общего урожая за счет колебания размера посевных площадей:

Для расчета прироста или снижения общего урожая (валового сбора) за счет совершенствования структуры посевных площадей можно воспользоваться следующей формулой:

где DQd – абсолютный прирост (+), снижение (-) общего урожая за счет изменения структуры посевных площадей.

Результаты расчета относительных и абсолютных изменений урожая (валового сбора) всех сельскохозяйственных культур в 2006г. по сравнению с 2002г. под влиянием изучаемых выше факторов в обобщенном виде приведены в табл. 3.13.

Т а б л и ц а 3.13. Изменение общего урожая за счет влияния факторов

В СХО «Нива»

| Показатели | Относительные изменения | Абсолют-ные изменения, т к. ед. |

| раз | % | |

| Изменения урожая за счет влияния: всего комплекса факторов | 1,100 | 110,0 |

| урожайности культур | 1,061 | 106,1 |

| посевных площадей | 1,037 | 103,7 |

| в том числе: размера посевных площадей | 1,018 | 101,8 |

| структуры посевных площадей | 1,019 | 101,9 |

Данные табл. 3.13 показывают, что общий урожай сельскохозяйственных культур в СХО «Нива» за период 2002 – 2006 гг. под влиянием всего комплекса факторов увеличился на 10% или на 1088 т к. ед., причем наиболее значительная часть прироста валового сбора (6,1%, или 686 т к. е.) получена за счет повышения урожайности. За счет посевных площадей урожай возрос на 3,7% (402 т к. ед.), в том числе расширение посевных площадей способствовало увеличению валового сбора на 1,8% (195 т к. ед.), а совершенствование структуры посевов – на 1,9% (207 т к. ед.). Это означает, что в СХО «Нива» все изучаемые факторы оказали положительное влияние на увеличение общего урожая сельскохозяйственных культур.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ТЕМЕ 3

1.Что собой представляет посевная площадь?

2.Каким образом классифицируют сельскохозяйственные культуры в зависимости от их биологических особенностей?

3.Каким образом классифицируют сельскохозяйственные культуры в зависимости от производственного назначения?

4.В связи с чем подразделяют посевные площади по учетным категориям?

5.Что собой представляет и какие виды посевов включает обсемененная площадь? В чем состоит ее назначение?

6.Что собой представляет и какие виды посевов включает весенняя продуктивная площадь? Какова ее особенность?

7.Что собой представляет и какие виды посевов включает уборочная площадь? В чем состоит ее назначение?

8.Что собой представляет фактическая убранная площадь? Чем она отличается от уборочной площади?

9.Какие особенности характерны для динамики посевных площадей Беларуси?

10.Какие особенности характерны для распределения посевных площадей по категориям хозяйств Беларуси7

11.Что собой представляет и какими способами рассчитывается структура посевных площадей?

12.Какие особенности характерны для структуры посевных площадей в СХО Беларуси?

13.Что собой представляют урожай и урожайность сельскохозяйственных культур?

14.Что собой представляет и какими способами определяется видовой урожай?

15.Что собой представляет, с какой целью и какими способами рассчитывается урожай на корню перед уборкой?

16.Что собой представляет и каким образом рассчитывается чистый урожай?

17.Каким способом рассчитывается средняя урожайность по группе культур?

18.Какие особенности характерны для динамики урожая и урожайности сельскохозяйственных культур в Беларуси?

19.Какие виды и группы факторов оказывают влияние на урожайность?

20.Что собой представляет и какие виды включает группа природных факторов формирования урожайности?

21.Что собой представляет и какие виды включает группа экономических факторов формирования урожайности?

22.Что собой представляют и что включают вещественные вложения при формировании урожайности?

23.Что собой представляют и что включают агротехнические работы при формировании урожайности?

24.Какими методами возможно выявление влияния каждого фактора на урожайность? Приведите примеры.

25.Какими методами возможно выявление комплекса факторов на урожайность? Приведите примеры.

26.Что собой представляет, каким способом и с какой целью рассчитывается структура урожая однородной группы культур?

27.Что собой представляет, каким образом и с какой целью рассчитывается структура урожая разнородных культур?

28.Какой статистический метод может быть использован при проведении факторного анализа урожая сельскохозяйственных культур?

29.Каким образом рассчитывается и оценивается общий индекс урожая однородных и разнородных культур? Приведите примеры.

30.Каким образом рассчитывается и оценивается общий индекс урожайности однородных и разнородных культур? Приведите примеры.

31.Каким образом рассчитывается и оценивается относительное влияние динамики посевных площадей на урожай однородных и разнородных культур? Приведите примеры.

32.Каким образом рассчитывается и оценивается относительное влияние размера посевных площадей на урожай однородных и разнородных культур? Приведите примеры.

33.Каким образом рассчитывается и оценивается относительное влияние структуры посевных площадей на урожай однородных и разнородных культур? Приведите примеры.

34.Каким образом рассчитывают и оценивают абсолютное изменение в динамике урожая однородных и разнородных культур под воздействием каждого фактора? Приведите примеры.

Источник

.png)

.png)

.jpg)

.jpg)