Бог плодородия: египетский, славянский, римский бог плодоролия

Вполне естественно, бог плодородия как культ пользовался значительным влиянием среди людей с древних времен. Именно от урожая зависело, каков будет уровень жизни у большинства народов. Исключение составляли воинствующие племена, которые кормились награбленным.

В статье раскроются основные символы плодородия, которые культивировались в Древнем Египте, Риме и у славян-язычников.

Боги плодородия в древних культурах

Бог плодородия чаще всего ассоциировался с землей, водой, илом. Древние люди возносили своему божеству дары, проводили молитвенные обряды. Все это должно было ублажить его для хорошего будущего урожая, от наличия которого зависела дальнейшая жизнь человека.

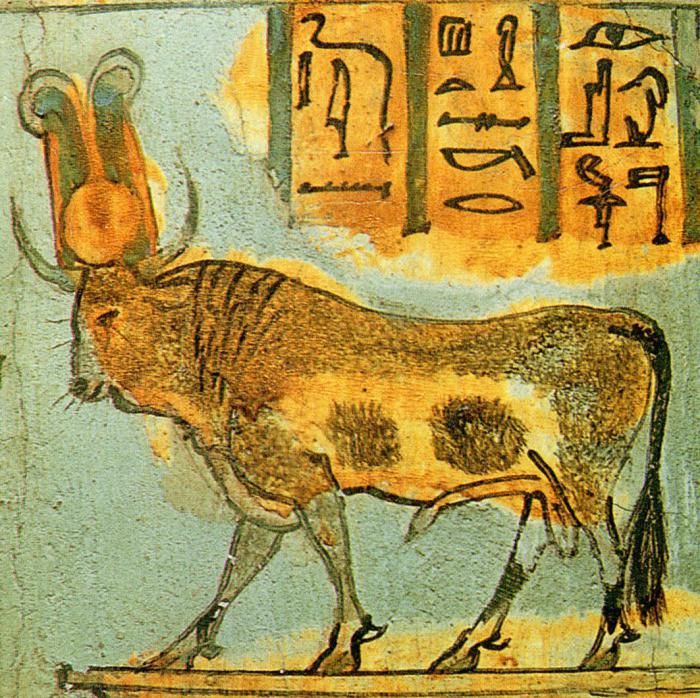

В некоторых культурах, например, Древнего Египта, бог мог существовать в своем земном воплощении. Люди представляли его в виде животного. С древних времен во многих цивилизациях было принято отмечать праздник плодородия, который проводили в преддверии сбора урожая. На нем люди благодарили высшие силы за предоставленный урожай.

Боги Древнего Египта

В египетской мифологии бог плодородия играл значительную роль. Он отвечал, помимо урожая, за скотоводство, караваны и мужскую силу. Называли его по-разному, но чаще упоминалось имя Мин. По легенде, он создал себя сам из хаоса.

Благодаря своей значимости он стоял практически на одном уровне с главными богами, Ра и Осирисом. В образе божества его изображали с огромным фаллосом, который означал мужскую потенцию и символизировал плодородие почвы. Это также делало его властителем всех земных женщин.

Египетский бог плодородия в позднее время стал символом целостности государства. Это было крайне важно в условиях войны. Фараоны часто использовали образ бога для воодушевления армии, придание ей однородности и целостности.

Земное воплощение египетского бога плодородия

Большинство египетских божеств могли существовать в образе животных. Египетский бог плодородия не был исключением. Мин проявлялся в виде большого и сильного быка. Это животное ассоциировалось у египтян с плодовитостью и плодородием. Даже фараон считал себя наследником Мина.

Бог плодородия в образе быка должен был обеспечивать людей урожаем дважды в год. Поэтому ему подносились огромные дары и посвящались молитвы. Жрецы умоляли Мина послать прекрасный урожай, который напрямую зависел от реки Нил и ее разливов.

Боги Древнего Рима

В отличие от Древнего Египта, римский бог плодородия представлен в женском образе. Это богиня, и называли ее Цецера, а изображали красивой женщиной с фруктами. Часто на рисунках она стояла вместе с покровительницей жатвы Анноной.

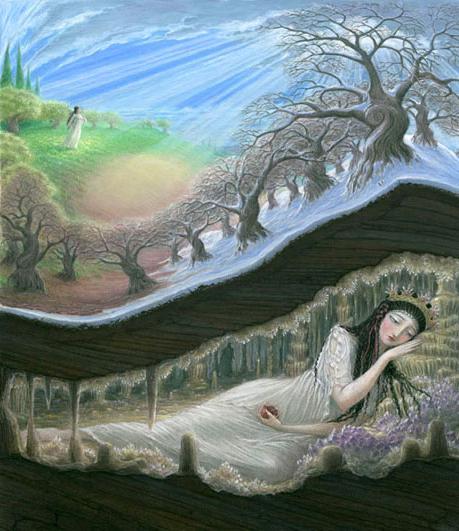

Поскольку римляне большинство божеств позаимствовали из греческой мифологии, то и у Цецеры есть аналог. Это известная многим Деметра. С именами этих богинь связан миф про мать и ее похищенную дочь. По легенде, у Цецеры была единственная дочь, прекрасная Прозерпина. Однажды Плутон, бог подземного царства, похитил ее у матери, чтобы сделать своей женой. Она стала жить под землей вдали от матери.

С тех пор, пока дочери нет, Цецера грустит, и природа увядает. Чтобы мир не был уничтожен окончательно, похитителю приказали возвращать Прозерпину к матери на часть года. В это время Цецера счастлива, и все вокруг расцветает. Так греки и римляне объясняли смену времен года, приход весны и осени.

Существовал в Древнем Риме бог плодородия и в мужском обличие. Его называли Либер. Он также был покровителем виноделия. Особенно его почитали земледельцы, которые посвящали ему праздник, проходивший в середине марта.

Образ Матери-Земли у славян

Бог плодородия у славян часто связан с образом Земли. Она считалась матерью всего живого, средоточием плодородия. При этом ее сила была бы бесполезной без воды, которой она наполняется с небес. Славяне просили святых наполнить Землю росой, чтобы она могла принести зерно. Она была кормилицей, а также символом материнства, женского начала.

В таком образе божество схоже с высшими силами других народов. Помимо славян, плодородие в облике Матери-Земли встречается у греков (Деметра), иранцев (Анахита), литовцев (Жемина) и других.

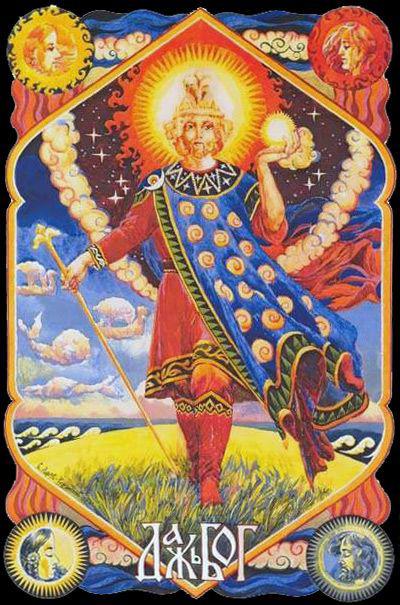

Дажьбог

Бог плодородия у славян существовал и в мужском обличье. Называли его Дажьбог, что означало «дающий». Он олицетворял собой силу светила, животворящее тепло, яркость. Люди ждали от него здоровья, исполнения желаний, различных благ.

Символами Дажьбога считались пылающие металлы, такие как золото и серебро. Днем этого божества считается 22 сентября, день осеннего равноденствия. В это время весь урожай был собран и проводились последние работы в садах и на полях. Люди собирались в день Дажьбога и Макоши на общее празднество, разжигали костер, водили хороводы, закатывали на гору горящее колесо (символ солнца) и угощались лучшей едой.

Само имя «Дажьбог» имеет один корень со словами «дать», «дождь», которые означали «раздавать» и «делиться». Бог посылал дождь и солнце, которые напитывали землю влагой и теплом. Его часто представляли в виде осеннего неба с дождевыми и грозовыми облаками, а иногда и градом.

Славянский бог плодородия имел свои символические знаки. Они означали солнце и имели вид солнцеворотов или солнечной розетки. Древние славяне носили такие знаки на одежде, украшали ими свои жилища, изображали на посуде.

Плодородие у славян зависело от Матери-Земли и Дажьбога. Урожай был возможен только при единстве мужского и женского начала. Земля дарила жизнь, а влага с небес питала ее для лучшего плодородия.

Источник

каким богам молились древние египтяне ради урожая? помогите нужно по истории

Хнум («творец»), в египетской мифологии бог плодородия,

создатель, сотворивший мир из глины на своем гончарном круге. Бог-творец Хнум часто изображается в виде человека с головой барана, сидящего перед гончарным кругом, на котором стоит фигурка только что сотворенного им существа. Хнум, как хранитель истоков Нила и податель его разливов, особо почитался на острове Элефантина как бог-демиург.

Считалось, что Хнум создал богов, людей, животных, а также контролировал разливы Нила. По одному из преданий, ученый и мудрец Имхотеп, сановник и архитектор фараона Джосера (III тысячелетие до нашей эры) , в связи с семилетним голодом посоветовал Джосеру сделать богатое приношение богу плодородия. Фараон последовал этому совету, и Хнум явился ему во сне, пообещав освободить воды Нила. В тот год страна получила прекрасный урожай.

Мин, в египетской мифологии бог плодородия,

«производитель урожаев», которого изображали со стоящим фаллосом и поднятой плетью в правой руке, а также в короне, украшенной двумя длинными перьями.

Полагают, что первоначально Мин почитался как бог-создатель, но в античные времена ему стали поклоняться как богу дорог и защитнику странствующих через пустыню. Как бог плодородия, Мин, помимо покровительства рождению людей и размножению скота, также считался защитником урожая. Главный праздник в его честь назывался Праздник ступеней. Сидя на своей ступени, бог принимал первый сноп, срезанный самим фараоном.

Мин, как “владыка пустынь”, также являлся покровителем иностранцев; был культовым “небесным” властителем Коптоса. Мин покровительствовал размножению скота, поэтому почитался также как бог скотоводства, считался также повелителем пустыни и покровителем караванного пути к Красному морю.

в египетской мифологии бог плодородия в облике быка с солнечным диском.

Центром культа Аписа был Мемфис. Аписа считали Ба (душой) бога Птаха, покровителя Мемфиса, а также бога солнца Ра. Культ бога плодородия Аписа уходит корнями в додинастическую эпоху. Возможно, он восходит к образу священного быка, покровителя плодородия, почитание которого было распространено практически по всему Средиземноморью. Египтяне верили, что ритуальный бег священного быка оплодотворяет поля. Апис был связан с культом мертвых и считался быком Осириса. На саркофагах часто изображали бегущего Аписа с мумией на спине.

Из всех священных животных Апис был наиболее почитаем

Источник

«НЕУРОЖАЙ — ОТ БОГА, ГОЛОД — ОТ ЛЮДЕЙ»

Сергей САВИНСКИЙ (Спокен, Вашингтон)

«…Кто сеет скупо, тот скупо и пожнёт; а кто сеет щедро, тот щедро и пожнёт» (2 Кор. 9:9)

Нынче неурожайный выдался год. Мы обычно много говорим о том, что урожай того, что посеет человек, кроме усердия сеятеля, зависит от Бога, а стало быть, от Бога зависит и обеспеченность семьи сеятеля насущным. Вспомним слова: «Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами» (2Кор. 9:10). И это на самом деле так.

Но в народе, в том числе русском, сложилась мудрая традиция, ставшая уже пословицей: «Неурожай — от Бога, а голод — от людей». То есть от Бога может быть не только урожай, но и неурожай, несмотря на его (сеятеля) усердие по уходу за посеянным. Вспомним, как было во дни царя Ахава в Израиле. Пророк Илия, возмущённый крайним отступлением израильтян от Бога, «…молитвою помолился, чтобы не было дождя; и не было дождя три года и шесть месяцев…» Наступил неурожай от Бога, и «…голод сильный был в Самарии» (Иак. 5:17; 3 Цар. 17).

Пишущий эти строки пережил голодные 1932-1933 годы. Голод был, как это некоторые помнят, следствием не только, а может быть, не столько, неурожая, сколько следствием деятельности руководителей всей иерархии преступного атеистического правительства, не позаботившихся о спасении человеческих жизней. На территории Поволжья, Центрально-Черноземной области, Северного Кавказа, Урала, Крыма, части Западной Сибири, Казахстана, Украины и Белоруссии «от голода и болезней, связанных с недоеданием» в 1932-1933 годах погибло около 7 млн человек (Википедия).

С болью вспоминается, как в это голодное время задурманенный народ повсеместно распевал: «Хлеб даёт нам не Христос, а коммуна и колхоз!» И накормил колхоз так, что люди массами умирали от голода. В это же время в государственных закромах было зерно, собранное с ещё неокрепших коллективных хозяйств. Много зерна было изъято или уничтожено в единоличных хозяйствах. «…голод — от людей».

Десятью годами раньше, в 1920-21 году, всё Заволжье России постигла опустошительная засуха, приведшая к неурожаю на полях крестьян. Наступил страшный голод, охвативший около 18 миллионов человек в России, в том числе 5 миллионов детей. И не будь оказана тогда бедствующим помощь с Запада, не один десяток тысяч, а возможно, и сотен тысяч людей лишились бы жизни. Тогда многих голод обошёл. На это бедствие с капиталистического Запада откликнулись ряд обществ и миссий: АРА (Американская администрация помощи), английская миссия д-ра Нансена, общества баптистов, квакеров, меннонитов, шведского Красного Креста. Люди, имевшие достаток, приняли посильное участие в спасении голодающих. «…голод — от людей».

Бог верен Своему Слову

Автору удалось заглянуть в события почти двухсотлетней давности.

Где-то в тридцатые годы XIX столетия Полтавскую губернию и смежную с ней постигла сильная засуха и неурожай. По свидетельству односельчан села Переволочна, что на Днепре, при впадении реки Ворсклы (в Полтавской губернии) жил небольшой семьёй крестьянин Емельян. Поскольку в его семье было всего трое мужчин (он да двое сыновей), Емельян не мог иметь достаточный надел земли. Но он унаследовал от своего деда (имя его не сохранилось) построенную мельницу на быстряку, на порогах, то есть каменистых возвышениях Днепра.

Емельян был искренним верующим, православным христианином. Вместе со своей женой они много творили добра. Молва об их добродетели распространилась далеко за пределы волости и даже уезда. Мельница давала большие доходы за счёт получения платы за помол зерна на муку от крестьян. Был так называемый гарц за помол, то есть получение платы зерном: 5% от помола. Из-за неполной реализации скопленного зерна амбары переполнялись значительными запасами. В каждом из амбаров было по несколько деревянных закромов высотой от пола до потолка. Чтобы сохранить зерно от порчи, его постоянно перевеивали веялками, так как элеваторов тогда не было. В иные годы в амбарах Емельяна скапливалось свыше 5 000 пудов (пуд – русская мера веса, равная 16,3 кг.).

Когда эти края постигла засуха и, как следствие, неурожай, многие крестьяне потянулись за хлебом к Емельяну. Хватило на всех: и тем, кто обращался за помощью для пропитания, и тем, кто брал зерно на посев. От голода не бедствовали. Кроме раздачи зерном, была организована выдача печёным хлебом. Для этого во дворе были построены две большие печи, в которых выпекался хлеб.

Весь учёт должников (Любопытная вещь!) Емельян вёл на стене закрома одного из амбаров с помощью «хрестыкив», нацарапанных гвоздем или написанных оливцем (карандашом). Никаких фамилий и отпущенного количества зерна не писалось: хозяин грамоте не был обучен. Когда отпускал кому зерно, говорил: «Ось дывысь. Я поставыв хрестыка». Один из праправнуков Емельяна, что жил на Полтавщине, помнил эту своеобразную «бухгалтерскую ведомость»: стену закрома, испещренную крестиками.

С наступившим урожаем, когда должники свезли свои долги, зерна в амбарах собралось больше, чем было роздано. «Мерою доброю, утрясённою, нагнетённою и переполненною» было воздано, как сказал Христос. «Кто сеет щедро, — заметил апостол Павел, — тот щедро и пожнёт».

Насколько верны Божьи Слова! Насколько богобоязненным и честным был тогда крестьянин! Волостное керивныцтво (начальство) через уездное подало тогда ходатайство о награждении Емельяна за предотвращение голода в округе. «Неурожай — от Бога, а голод — от людей».

И таких примеров в истории прошлых времён можно найти немало. Надо полагать, что эта тема остаётся актуальной для живущих на несчастной планете Земля, которых постигают подобные бедствия и сегодня. И невольно приходят на память нами покинутые Россия, Украина, Казахстан и прочие регионы…

Источник

Даждьбог – Славянский Бог летнего солнца и плодородия

Каждое утро Даждьбог садился в свою колесницу, запряженную четверкой белоснежных лошадей с золотистыми гривами, и ехал по небу. Свет исходил от его золотого щита, который он всегда брал с собой.

Следует отметить, что Бог Тарх Перунович отличался довольно крутым нравом. Он мог одной рукой даровать, а другой наказывать. Хотя в несчастьях его люди не винили. Если устанавливалась засуха, и урожай погибал, это считали происками темных сил. Даждьбога же считали хоть и вспыльчивым, но вполне отходчивым.

Не только за плодородие отвечал Бог второго поколения. Он вместе с великими воинами Семарглом и Сварогом принимал участие в бою за раздел Мироздания и отвоевал мир Света. Но не все сражения приносили удачу. Кащею он проиграл одну битву, и результатом этого стал Великий потоп и гибель человечества. Но Даждьбог и восстановил жизнь на Земле, вместе со своей второй женой Живой.

Оружием Даждьбога был лук, и Бог всегда принимал участие в более-менее серьезных сражениях, а в свободное от битв время с удовольствием занимался пахотой и земледелием.

Изображали Даждьбога в золотых одеяниях. Если время было военное, то он облачался в багряные доспехи, а в руки брал огромный меч и щит. Волосы Бога развевались, глаза меняли цвет от голубого до темно-синего, практически черного.

Появлялся на поле боя он внушительно. Сначала начинал светить луч. Он становился все больше и ярче и потом, когда человек уже не мог смотреть на это солнечное пятно, из него выскакивал на боевом коне Даждьбог.

Со временем Даждьбог стал выполнять в славянской мифологии более важные функции. Его стали почитать не только как бога Солнца и плодородия, но как бога самой Жизни. И это верно, ведь без небесного светила все земное погибнет.

В переводе с древнерусского имя Даждьбога переводится, как «дающий благо». Это Бог, который способен одарить человека всеми земными благами и в то же время в одно мгновение забрать их. Сегодня люди тоже восклицают «Дай Бог!», – скорее всего, это выражение пошло именно от имени этого древнего славянского Бога.

Храмы в честь Даждьбога и его идолы были размещены по всей территории Древней Руси. Часто именно его изображали на гербах и флагах.

Кроме руны, символом Даждьбога является также и солярный квадрат, чем-то напоминающий Сварогов и звезду Лады. Время Дажьбога – лето. Камень его – рубин.

Источник