Отбор почвенных проб и их анализ в точном земледелии

Исторически сложилось так, что методы отбора почвенных проб для анализа содержания питательных элементов в почве возделываемого поля были направлены на получение средних значений показателей для всего поля. Считалось, что они с достаточной степенью точности характеризуют содержание питательных элементов в почве и могут быть использованы для определения доз внесения удобрений для всего поля. Такой подход был оправдан при малом содержании питательных элементов в почве и дешевых удобрениях. Удорожание минеральных удобрений и увеличение абсолютных показателей содержания элементов питания в пахотном слое послужило причиной к пересмотру существующей практики отбора проб. Кроме этого, за последние годы существенно возросло негативное влияние средств химизации на окружающую среду. Эти тенденции и разработка новой техники для дифференцированного внесения удобрений, мелиорантов и средств защиты растений послужили причиной совершенствования существующих методов отбора проб и разработки новых.

Анализ почв при выращивании с.-х. культур осуществляется с целью определения ее плодородия. Под плодородием почвы понимается наличие питательных элементов, необходимых для развития растений. Растения нуждается в различных элементах питания и в различном их количестве для оптимального развития. Питательные элементы содержатся в почве в различных формах, некоторые из которых недоступны растениям. Например, в почвах, содержащих большое количество кальция очень мало доступного для растений фосфора. Это объясняется тем, что фосфор связывается кальцием и становится недоступным для растений. Анализ содержания питательных элементов в почве проводят с целью определения, какой из них может стать лимитирующим фактором для развития растений. Основными элементами, необходимыми для роста растения, являются:

Другие элементы, которые можно рассматривать как удобрения, иногда называют вторичными элементами питания, или микроэлементами. Необходимый уровень каждого из элементов питания зависит от возделываемой культуры и места, где она выращивается.

Методы отбора проб и их анализ

В прошлом товаропроизводители, оценив состояние всего поля посредством усреднения нескольких почвенных образцов, случайным образом отобранных со всего поля, вносили удобрения с одной дозой для всего поля. С появлением технологии дифференцированного внесения удобрений, позволяющей менять дозу внесения в процессе движения агрегата по полю, удобрения вносят на те участки поля, где они необходимы. Изменения в технологии внесения удобрений обусловили изменения и в методах отбора почвенных проб. Вместо нахождения средних показателей для всего поля, теперь изучают изменчивость этих показателей в пределах одного поля.

Программа применения удобрений при выращивании с.-х. культур с учетом плодородия отдельных участков поля начинается с оценки содержания питательных элементов в почве. Рекомендации по применению удобрений основываются на ожидаемой отзывчивости растений на элементы питания, находящиеся в почве и вносимые дополнительно с удобрениями. Чем на меньшие участки будет разбито поле, тем более точной будет информация о наличии элементов питания в его почве.

Рекомендации фирмы Ag-Chem по отбору проб

Фирма Ag-Chem рекомендует своим клиентам отбирать пробы по клеткам площадью 1 га или меньше. Предпочтение отдается клеткам размером 0,4 га. Это рекомендуется при отборе проб с полей, которые получают не менее 635 мм осадков в год.

При дифференцированном внесении необходимо знать, как меняется плодородие почвы от одного участка поля к другому, и это изменение должно быть представлено в виде карты. Получение информации о поле посредством отбора проб является основой для дифференцированного внесения удобрений. Отбор почвенных проб довольно трудоемкая операция. Поэтому может возникнуть соблазн уменьшить число проб для снижения затрат. Эффективность дифференцированного внесения удобрений может существенно снизиться при необоснованном уменьшении числа отбираемых проб.

Приведенные ниже рекомендации по отбору проб базируются на новых технологиях и последних научных разработках.

Традиционные методы отбора проб

Обычно используют два метода отбора проб. В соответствии с первым методом отбирают несколько образцов почвы по всему полю в случайном порядке. Почвенные образцы смешивают и рассматривают как одну пробу.

По второму методу поле разбивают на несколько участков (клеток) Образцы почвы отбирают, идя по клетке зигзагом. Образцы смешивают и получают одну пробу для каждой ячейки. В результате получают количество проб, равное количеству участков. После лабораторного анализа данные по участкам усредняют и получают одно значение для всего поля.

В результате такого отбора проб и расчета по ним дозы внесения удобрений некоторые участки поля получают больше удобрений, чем это необходимо, другие меньше. При таком методе отбора проб лишь 13-15% поля получают необходимое количество питательных элементов. Это приводит к снижению эффективности удобрений и к увеличению загрязнения окружающей среды.

Ряд исследователей рекомендуют вносить удобрения по отдельным участкам (клеткам) и называют такой способ внесения удобрений «дифференцированное внесение». Такой подход неприемлем для полей с большой неравномерностью распределения питательных элементов в пахотном слое.

Другие исследователи рекомендуют отбирать пробы в соответствии с типом почвы и его изменением по полю. Однако учитывая, что минеральные и органические удобрения вносят неравномерно независимо от типа почвы, качество вспашки также не всегда зависит от типа почвы, следовательно и неравномерность распределения питательных элементов в почве не зависит практически от типа почвы.

Сеточный метод отбора проб

Почвенный покров можно рассматривать как непрерывный слой, покрывающий поле. Необходимо использовать такой способ отбора проб, чтобы получить объективную информацию обо всем слое почвы. Рассмотрим несколько подходов к отбору проб для получения объективной информации о поле.

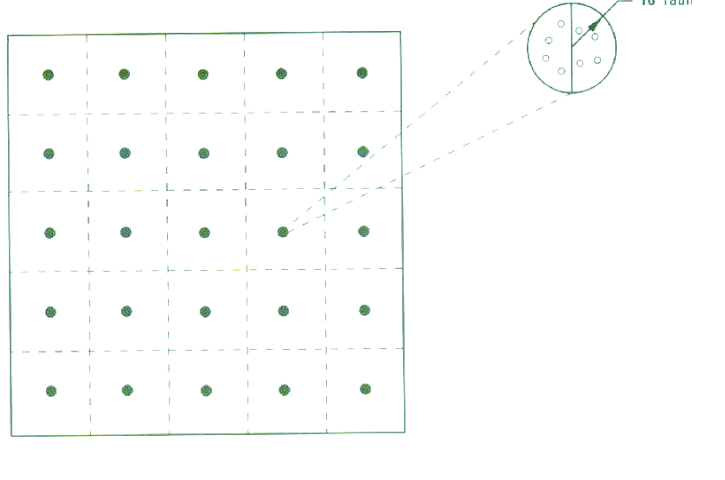

На первом этапе поле разбивают на клетки (ячейки, блоки). Далее определяют места взятия проб в ячейке. До того как появилась возможность использовать GPS, пробы отбирали в центре ячейки. Обычно такой способ отбора называют «сеточным методом» (рисунок 1).

Рис. 1. Сеточный метод отбора проб

В качестве ориентира при нанесении сетки и более точного определения места отбора пробы могут быть использованы растения и измерительные средства (рулетка, линейка и др.). Однако такой подход может привести к тому, что предыдущие операции, такие как внесение удобрений, дренаж, могут существенно повлиять на результат. Особенно это может проявиться в том случае, если на основе сеточного метода оценки на части поля выводы будут делаться для всего поля.

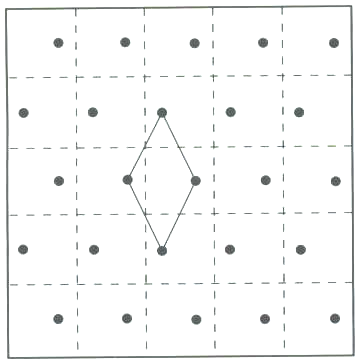

Уменьшить влияние предыдущих операций на результаты почвенного анализа можно посредством смещения мест взятия проб вправо или влево от центра ячейки перпендикулярно к предыдущему проходу агрегата или рядам растений. Полученная таким образом сетка напоминает ромб (рисунок 2).

По мере развития GPS можно определять места взятия проб без привязки к рядкам или замера расстояний. При наличии GPS и соответствующего программного обеспечения рекомендуется использовать систематический нелинейный метод взятия проб. Этот метод представляет собой комбинацию сеточного метода со случайным методом отбора проб.

Рис.2. Сеточный метод отбора проб со смещением

Физические ограничения и подходы к отбору проб

Глубина отбора проб. В большинстве руководств по отбору почвенных проб рекомендуется отбирать пробы на глубине пахотного слоя, т.е. в диапазоне от 15 до 20 см.

При оценке характера распределения минерального азота пробы рекомендуется отбирать на глубине от 60 до 120 см.

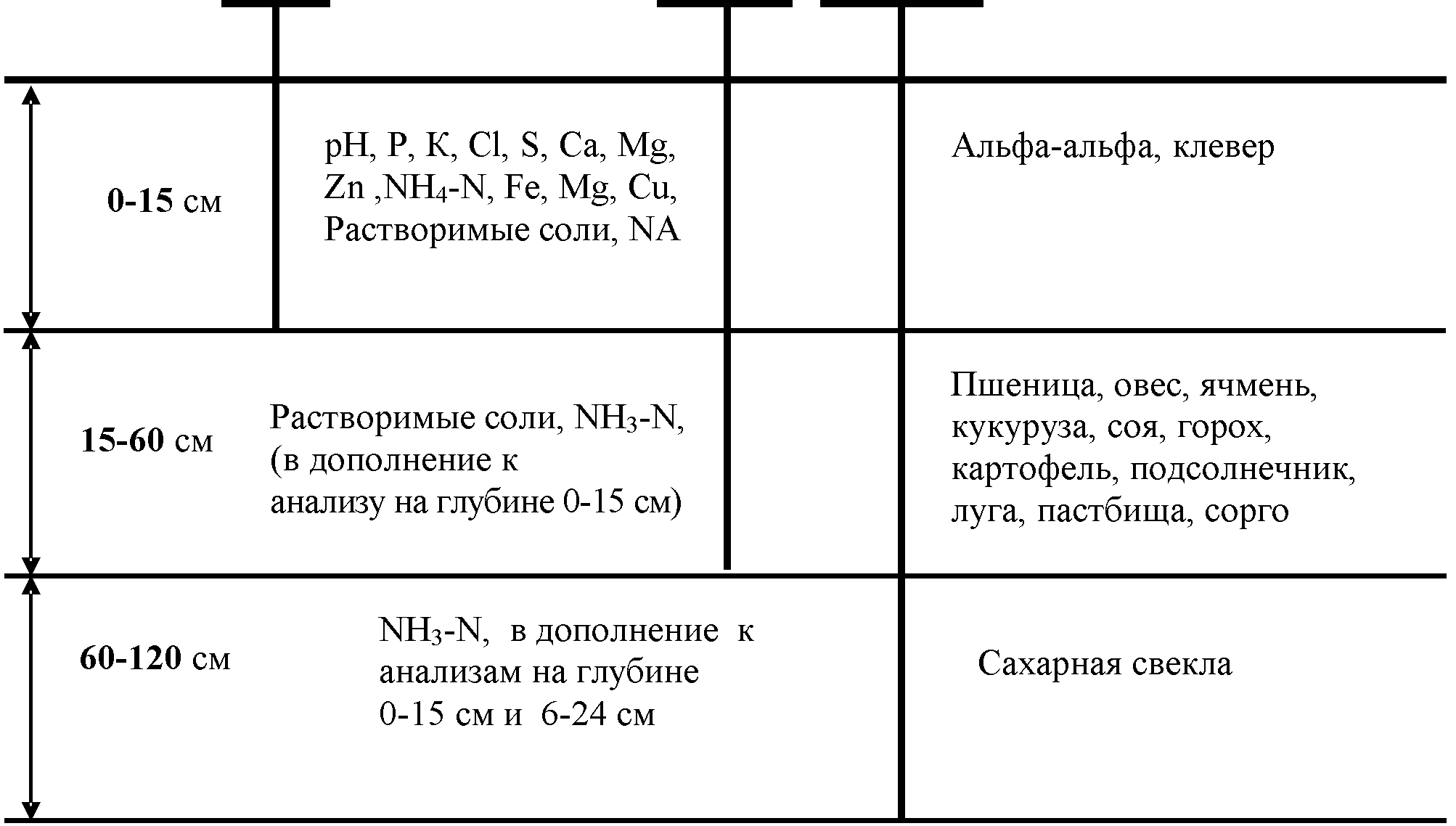

Отбор проб для составления карт распределения параметров плодородия с целью использования их для дифференцированного внесения удобрений и других средств химизации осуществляется на различных глубинах. Глубина отбора проб зависит от таких факторов, как влажность почвы, её структура, время года, а также от целей, которые ставятся при этом исследователем (рис. 4.3).

Оптимальное время отбора проб. На результаты почвенного анализа существенно влияют промежуток времени между внесением удобрений и отбором проб, температура почвы, содержание влаги, выращиваемая ранее культура.

Рис. 3. Рекомендуемая глубина отбора почвенных проб

Согласно, не существует оптимального времени отбора проб, так как сезонные изменения содержания питательных различных элементов меняются по-разному. Однако при проведении многолетних опытов на одном поле пробы рекомендуется отбирать в одно и тоже время.

Рядом исследователей отмечается повышенная концентрация питательных элементов, органического вещества и Н ионов (уменьшение рН) в слое почвы 0-5 см. Распределение фосфора (Р) по глубине при обработке почвы чизелем с диском больше соответствует его распределению в случае без обработки, чем в случае обработки почвы плугом (таблица 1).

Таблица 1 — Содержание фосфора в пробах в зависимости глубины отбора проб и способа обработки почвы, мг/кг

Глубина отбора пробы, см

Отбор проб с учетом типа почв. Для демонстрации того, как меняется почвенный состав в пределах одного поля, разрабатываются геоморфические модели. Почвенные карты существенно зависят от физических свойств почвы, таких как структура, содержание органического вещества. Эти свойства находятся в большой корреляции с материнской породой и топографией конкретного поля. В значительно меньшей степени с материнской породой почвы коррелируют такие важные для роста растений показатели, как содержание в пахотном слое Р, К и рН. Это обусловлено тем, что вспашка, севообороты, внесение минеральных и органических удобрений осуществляются независимо от материнской породы. Исключением является кислотность почвы рН, так как она существенно зависит от наличия извести в почве.

Типичная изменчивость параметров почвы

Неравномерность распределения параметров плодородия может меняться в широких пределах… В таблице 2. представлены изменения урожайности и основных параметров плодородия поля.

Таблица 2 — Изменения урожайности и основных параметров плодородия поля

Коэффициент вариации (V), %

Согласно, поля можно подразделять по коэффициенту вариации этих параметров на поля с низкой неоднородностью плодородия, средней и высокой. Поля с высоким коэффициентом вариации требуют отбора большего количества проб для адекватной их оценки

Установлено, что коэффициент вариации кислотности рН меняется незначительно и составляет порядка 10%. Урожайность меняется в более широких пределах (8-29%). Однако при этом разброс урожайности кукурузы на одном поле составляет 0,63-8,13 т/га. Поэтому для оценки параметров с большим разбросом значений коэффициент вариации не всегда приемлем. Особенно это относится к доступному фосфору на полях, где вносили органические удобрения с большой неравномерностью. Коэффициент вариации изменяется от 40 до 80%.

Многие показатели меняются в течение времени. Это в большей мере относится к NO3-N, к влажности, урожайности зерновых. Такие параметры, как содержание органического вещества, структура почвы меняются во времени незначительно.

Для составления карт, с достаточной степенью точности характеризующих распределение питательных элементов в почве, необходимо отбирать большее количество проб. Метод отбора проб и плотность взятия образцов влияет на точность интерполяции. В свою очередь от точности интерполяции зависит количество и форма контуров на карте. Хотя с увеличением количества проб повышается точность карты, в то же время увеличиваются затраты на отбор проб и их анализ.

Затраты на отбор почвенных проб и их анализ, дифференцированное внесение удобрений напрямую связаны с уровнем дифференциации внесения фосфорных и калийных удобрений. Чтобы оценить эффективность дифференцированного внесения удобрений, эти затраты должны быть вычтены из прибыли, получаемой от этого способа внесения. Сеточный метод взятия проб более дорогой по сравнению с традиционным методом. Проведенные в университете штата Висконсин исследования сеточного метода взятия почвенных образцов показали, что точность получаемой карты зависит от способа взятия проб и от их количества.

Труд работающих на отборе проб людей был оценен в $25.00 за час работы и $6.00 за анализ одной пробы. Цель исследований заключалась в разработке методики оценки затрат и определении границ прибыльности. Необходимо помнить, что расходы, связанные с внесением удобрений, ежегодны и включают дополнительные затраты, обусловленные дифференцированным внесением по сравнению с внесением удобрений с одной дозой.

Затраты, связанные с дифференцированным внесением Р и К резко увеличиваются при уменьшении размера ячеек (таблица 3).

Таблица 3 — Затраты на взятие проб и дифференцированное внесение удобрений, $/акр *

Источник

Отбор проб почвы

Точечные пробы отбирают методом конверта по диагонали или другим способом, следя за тем, чтобы каждая проба представляла собой часть почвы, типичной для исследуемых почвенных горизонтов и ключевых участков.

Метод конверта является наиболее распространенным способом отбора смешанных почвенных образцов и чаше всего применяются для исследования почвы гумусового горизонта. При этом из точек контролируемого элементарного участка (или каждой рабочей пробоотборной площадки) берут 5 образцов почвы. Точки должны быть расположены так, чтобы мысленно соединенные прямыми линиями, давали рисунок запечатанного конверта (длина стороны квадрата может составлять от 2 до 5 – 10 м). Обычно при изучении почвы отбирают пробы гумусового горизонта с глубины около 20 см., что соответствует штыку лопаты. Из каждой точки отбирают около 1 кг (по объему около 0,5 л), но не менее 0,5 кг почвы. Почвенные образцы упаковывают в полиэтиленовые или полотняные мешочки и прилагают к ним этикетки (сопроводительные талоны).

Объединенную пробу почвы готовят из точечных проб. При определении в почве поверхностно – распределяющихся веществ (ПАУ, тяжелые металлы, радионуклиды и др.) точечные пробы обычно отбирают с помощью трубчатого пробоотборника послойно на глубине 0,5 и 20 см массой до 0,2 кг. При оценке загрязнения почвы летучими соединениями или веществами с высокой способностью к вертикальной миграции (нитрозоамины) пробы отбирают по всей глубине почвенного профиля в герметично закрывающиеся емкости. При невозможности быстрого анализа на месте пробы хранят в условиях, как правило, описанных в методиках анализа.

Определенные трудности возникают при отборе почвы для радиологических исследований, что связано с перераспределением радионуклидов в ландшафтах после поступления из атмосферы. Для снижения влияния рельефа, вида почв и растительности, а также возможности сравнения данных, отбор образцов должен производиться таким образом, чтобы их радиоактивность характеризовала как можно большую территорию, а места отбора были ограничены участками с горизонтальной поверхностью и минимальным стоком. Кроме того, образцы радиоактивных проб должны отбираться с открытых целинных участков в ненарушенной структурой. На обследуемом участке желательно выполнить предварительную гамма – радиометрическую съемку.

Измерения рекомендуется производить на высоте 1 м от поверхности и не ближе 2 – 5 м от стен строений. Одновременно с радиоактивными образцами почвы отбирают и пробы растительности. При изучении миграции радионуклидов в наземных экосистемах каждого ландшафта выбирают наиболее характерные участки на протяжении всего профиля от водораздела к пониженным элементам рельефа. Для отбора образцов закладывают разрезы размером 70х150 см и глубиной 1 – 2 м (в зависимости от типа почв) и отбирают пробы по горизонтали непрерывно по всему разрезу. Толщина отбираемых для радиометрических анализов слоев обычно не превышает 2 – 5 см.

Специфической процедурой является отбор проб с твердых, гладких и не сорбирующих поверхностей(глина, стекло, кафель, пластмасса, металл, лакокрасочные покрытия и др.). Для этой цели применяют ватно-марлевые или ватные тампоны, смоченные водой или органическим растворителем. Иногда берут мазки или смывы со стен, полов, окон производственных помещений (с площади примерно 0,5 м 2 ), а с поверхности зданий соскабливают внешний слой покрытия толщиной 1 – 2 мм с площади 0,1 – 0,25 м 2 .

№ 8. Молекулярная спектроскопия (фотометрия, спектрофотометрия)

Фотометрия — 1) общая для всех разделов прикладной оптики научная дисциплина, на основании которой производятся количественные измерения энергетических характеристик поля излучения; 2) раздел прикладной физики, занимающийся измерениями света.

Фото́метр — прибор для измерения каких-либо из фотометрических величин.

Виды фотометрических измерений.Основные виды фотометрических измерений таковы: 1) сравнение силы света источников; 2) измерение полного потока от источника света; 3) измерение освещенности в заданной плоскости; 4) измерение яркости в заданном направлении; 5) измерение доли света, пропускаемой частично прозрачными объектами; 6) измерение доли света, отражаемой объектами.

При использовании фотометра осуществляют определённое пространственное ограничение потока излучения и регистрацию его приёмником излучения с заданной спектральной чувствительностью.

Освещённость измеряют люксметрами, яркость — яркомерами, световой поток и световую энергию — с помощью фотометра интегрирующего. Приборы для измерения цвета объекта называют колориметрами.

Спектрометр — оптический прибор, используемый для накопления спектра, его количественного подсчета и последующего анализа с помощью различных аналитических методов. Спектрометры могут различаться по спектральному диапазону, спектральной чувствительности, оптической схеме.

Основное назначение спектрометра — количественная интерпретация получаемого спектра с целью получения аналитических данных. В большинстве случаев аналитические программы сравнивают полученный спектр со спектром вещества, чей состав известен. Различают следующие типы спектрометров: рентгенофлуоресцентный спектрометр (РФА спектрометр), который нашел широкое применение благодаря гибкости, лёгкости калибровки и хорошей точности, искровой оптико-эмиссионный спектрометр, лазерный спектрометр, ИК спектрометр, спектрометр индуктивно-связанной плазмы, атомно-абсорбционный спектрометр, масс-спектрометр, и другие.

Спектрофотометрия (абсорбционная) — физико-химический метод исследования растворов и твёрдых веществ, основанный на изучении спектров поглощения в ультрафиолетовой (200-400 нм), видимой (400-760 нм) и инфракрасной (>760 нм) областях спектра. Основная зависимость, изучаемая в спектрофотометрии зависимость интенсивности поглощения падающего света от длины волны. Спектрофотометрия широко применяется при изучении строения и состава различных соединений (комплексов, красителей, аналитических реагентов и др.), для качественного и количественного определения веществ (определения следов элементов в металлах, сплавах, технических объектах). Приборы спектрофотометрии — спектрофотометры.

Спектрофотометр (от спектр и фотометр) — прибор для исследования спектрального состава по длинам волн электромагнитных излучений в оптическом диапазоне, нахождения спектральных характеристик излучателей и объектов, взаимодействовавших с излучением, а также для спектрального анализа и фотометрирования.

Спектрофотометры могут работать в различных диапазонах длин волн – от ультрафиолетового до инфракрасного. В зависимости от этого приборы имеют разное назначение.

№9. Устройство и работа концентрационного фотоэлектроколориметра (КФК).

Фотометрические исследования проводят с помощью фотоколориметров. Измерение оптической плотности стандартного и исследуемого окрашенных растворов всегда производят по отношению к раствору сравнения (нулевому раствору). В качестве раствора сравнения можно использовать часть исследуемого раствора, содержащего все добавляемые компоненты, кроме реагента, образующего с определенным веществом окрашенное соединение. Если раствор сравнения при этом остается бесцветным и, следовательно, не поглощает лучей в видимой области спектра, то в качестве раствора сравнения можно использовать дистиллированную воду.

Устройство и принцип действия фотометрических приборов рассмотрим на примере колориметра фотоэлектрического концентрационного КФК-2

Однолучевой фотометр КФК-2 предназначен для измерения пропускания, оптической плотности и концентрации окрашенных растворов, рассеивающих взвесей, эмульсий и коллоидных растворов в области спектра 315-980 нм. Пределы измерения пропускания 100-5% (D = 0-1,3). Основная абсолютная погрешность измерения пропускания 1%.

Принципиальная оптическая схема фотоколориметра КФК-2 представлена на рис.

Свет от галогенной малогабаритной лампы (1) проходит последовательно через систему линз, теплозащитный (2), нейтральный (3), выбранный цветной (4) светофильтры, кювету с раствором (5), попадает на пластину (6), которая делит световой поток на два: 10% света направляется на фотодиод при измерениях в области спектра 590-540 нм) и 90% — на фотоэлемент (при измерениях в области спектра 315-540 нм).

Фотометр фотоэлектрический КФК-3 предназначен для измерения коэффициентов пропускания и оптической плотности прозрачных жидкостных растворов и прозрачных твердых образцов, а также для измерения скорости изменения оптической плотности вещества и определения концентрации вещества в растворах после предварительной градуировки фотометра.

№10. Эмиссионный и атомно-абсорбционный спектральный анализ.

Атомно-эмиссионным спектральным анализомназывается метод определения химического состава, основанный на изучении атомных спектров вещества, возбуждаемых в горячих источниках света. Спектр — это излучение, разложенное по длинам волн, заключает в себе информацию о качественном и количественном составах анализируемого объекта. Принципиальная схема эмиссионного спектрального анализа сводится к следующему: а) перевод вещества в парообразное состояние; б) возбуждение атомов и ионов; в) разложение испускаемого атомами света в спектр; д) регистрация и расшифровка полученных спектров.

По характерным линиям в спектрах атомов можно идентифицировать элементы, содержащиеся в анализируемом образце (качественный спектральный анализ), а по относительным интенсивностям спектральных линий можно определять концентрации элементов в исследуемом образце (количественный анализ).

Спектральный анализ был разработан в 1859 г. физиком Кирхгофом и химиком Бунзеном. С помощью сконструированного ими прибора, названного спектроскопом, они показали, что каждому виду атомов (элементу) присущ строго определенный, характерный спектр. Они же предложили использовать спектральный метод для качественного анализа проб. Когда ученые обнаружили в спектрах некоторых образцов спектральные линии, которые нельзя было отнести к каким-либо известным элементам, они объяснили наличие этих линий присутствием неизвестных элементов. Так, с помощью нового метода были открыты неизвестные в то время элементы рубидий и цезий. Позднее другие исследователи с помощью спектрального анализа открыли и другие элементы: таллии, индий, галлий, гелий.

Источник