Что такое земля, грунт и почва? Какая разница между ними?

Многие годы мы трудимся на наших шести сотках и часто не задумываемся над тем, что такое «земля», «грунт» и «почва». В этой статье постараемся освежить знания о предмете. Нам потребуется только тот минимум, который нужен для того чтобы понять, как правильно выбрать способ вести работы. До расплавленного ядра Земли добираться не будем, ограничимся небольшим, около 1 м, верхним слоем земной коры. Земля, конечно же, в первую очередь — планета, во вторую очередь — это территория, не занятая водой и в третью — среда, в которой растут растения и живут живые организмы, т.е. почва. Понятие «грунт» означает основу. Сюда входят горные и скальные породы и рыхлые, песчаные и глинистые. В общем, все та же почва.

Параллельно существует понятие — плодородный грунт и это почва тоже. Собственно почва состоит из нескольких связанных между собой слоев. Если вам приходилось копать посадочную яму для саженцев, — ну что это я? конечно, приходилось! — то вы видели, что самый верхний, пахотный слой более темный и рыхлый, чем последующие. Толщина пахотного слоя в любых условиях — и на юге, и на севере -будет примерно одинаковой.

Такой, какая требуется для для корневой системы растений. А вот плодородный слой значительно различается.

На юге он может достигать метра. Чем севернее, тем этот слой тоньше и может составлять всего несколько сантиметров. И, даже в одном и том же районе, разница может быть значительной в разных местах.

Верхний плодородный, пахотный слой земли образуется из растительных остатков с помощью воды, воздуха и живых организмов, а также,… неутомимых дачников, самоотверженно, не покладая рук возделывающих свои любимые сотки. Почвы могут различаться таким образом:

- песчаные почвы — состоят из отдельных песчинок, хорошо пропускают влагу, быстро нагреваются, но и быстро остывают. Это бедные почвы, их необходимо обогащать питательными веществами.

- суглинки — имеют свойство накапливать воду и питательные вещества, сохранять тепло. На таких почвах растет хороший урожай. Наличие кальция противодействует закислению.

- глинистые почвы — тяжелые и плотные. Вода через них проникает плохо и поэтом они сырые, а в засуху очень твердые. Вцелом, почва плодородная.

- болотистые почвы — верховые болота — содержат торф, влажные и кислые почвы, питательных веществ мало; низинные болота — почвы богаты кальцием и менее кислые, чем верховые.

В самом верхнем слое почвы обитают полезные и вредные насекомые, черви , улитки, микробы. И благодаря этим обитателям образуется гумус. Для нормального роста и плодоношения необходим слой гумуса толщиной 20 — 30 см. Теперь вам понятно как важен именно верхний слой почвы и обращаться с ним следует очень бережно.

Не разрушать его, а всячески сохранять и пополнять органическими удобрениями. Минеральные удобрения использовать можно, но в меру, чтобы не погубить обитателей. Следующие статьи будут о том, какой выбрать метод земледелия и как повысить плодородность почвы.

Источник

Грунт и почва — чем они отличаются

Заданный вопрос отнюдь не так примитивен и прост, как это кому-либо могло изначально показаться. Надо сразу отметить, что и почва, и грунт являются основными предметами для изучения соответствующих частично пересекающихся дисциплин: почвоведенья и грунтоведенья.

Русскоязычный термин почвове́дение относится с специализированной научной дисциплине о почвах как обособленном природном теле. Эта научная дисциплина является частью естествознания и относится к семейству наук о земле. Изучает почвоведение строение, состав, свойства, происхождение, развитие, распространение и плодородие почв, а также занимается разработкой мер по их рациональному использованию/охране. Отцом-основателем дисциплины считается Докучаев В.В., написавший монографию и докторскую диссертацию на тему «Русский чернозём», а год её официальной защиты (1883-ий) стал считаться «годом рождения» почвоведения.

Аналогичный по своему происхождению термин грунтове́дение — это специализированный раздел инженерной геологии, отдельная наука о грунтах. Эта научная дисциплина исследует состав, строение, свойства и состояние грунтов, сложенных ими грунтовых массивов/толщ/тел, а также закономерности их образования, изменения во времени/пространстве под влиянием современных и прогнозируемых геопроцессов, идущих в коре земной под влиянием всей действующей совокупности природных факторов — и прежде всего в связи с инженерно-хозяйственной/инженерно-строительной человеческой деятельностью. В качестве объекта исследования в грунтоведении выступают любые грунты — от горных пород, почв и осадков до искусственных геологических образований.

Определения

Почва — суть верхний (поверхностный) слой земной литосферы, обладающий плодородием и являющийся полифункциональной открытой гетерогенной системой из четырёх фаз (жидкая/твёрдая/газообразная плюс живые организмы), структурно образовавшейся как результат процессов жизнедеятельности организмов и выветривания горных пород.

Грунт — суть динамическая многокомпонентная система (как было указано выше, в неё включаются горные породы, осадки/почвы и техногенные образования), являющаяся частью геологической среды и рассматриваемая в прямой связи с инженерно-хозяйственной человеческой деятельностью.

Желающих получить более развёрнутые толкования сразу отошлём к соответствующей спецлитературе, а здесь попытаемся вычленить ключевой момент, важный для «бытового» понимания — и поможет нам в этом… фильм Ридли Скотта «Марсианин». Напомним: в интересующем нас контексте главный герой занимается целенаправленным преобразованием марсианского грунта в почву, используя для этого доступные органические вещества, воду и микроорганизмы, добиваясь в итоге проявления главного свойства почвы — плодородия применительно к высаживаемому растению.

В этой связи также будет нелишне упомянуть ещё пару определений, имеющих хождение уже в нормативной литературе:

- Согласно ГОСТ 54003-2010, почвогрунт — это либо искусственно созданная но при этом обладающая плодородием почвенная масса, либо плодородный слой, механически снятый с поверхности какого-либо земельного участка или же привнесённый на него.

- Согласно ГОСТ 27593-88, почва — это естественноисторическое органоминеральное самостоятельное природное тело, образовавшееся на земной поверхности как результат длительного воздействия абиотических, биотических и антропогенных факторов, включающее в себя твёрдые минеральные/органические частицы, воздух и воду, а также имеющее особенные генетико-морфологические свойства и признаки, создающие соответствующие условия для развития и роста растений.

Выводы

Итак, если вернуться с Марса на грешную Землю и рассмотреть с точки зрения интересующих нас терминов какой-нибудь один и тот же клочок газона, то сразу становится очевидно следующее:

- Глядя на него как на «грунт» мы рассматривает его прежде всего с инженерно-механистической (хозяйственной) точки зрения (чаще всего как потенциальный объект при инженерно-строительной деятельности).

- Рассматривая же его как «почву» мы в первую очередь интересуемся его плодородием относительно того растения, которое будет в дальнейшем на нём выращиваться (важно понимать, что требования у разных растений к плодородию почвы могут быть отличны и вообще узкоспецифичны).

Источник

Чем отличается почва от грунта?

Почва — поверхностный слой литосферы Земли, обладающий плодородием и представляющий собой полифункциональную гетерогенную открытую четырёхфазную (твёрдая, жидкая, газообразная фазы и живые организмы) структурную систему, образовавшуюся в результате выветривания горных пород и жизнедеятельности организмов.

Почва (определение по ГОСТ 27593-88 ) — самостоятельное естественноисторическое органоминеральное природное тело, возникшее на поверхности Земли в результате длительного воздействия биотических, абиотических и антропогенных факторов, состоящее из твёрдых минеральных и органических частиц, воды и воздуха и имеющее специфические генетико-морфологические признаки, свойства, создающие для роста и развития растений соответствующие условия.

Грунт (нем. grund — основа, почва) — любые горные породы, почвы, осадки, техногенные (антропогенные) образования, представляющие собой многокомпонентные, динамичные системы, являющиеся компонентами геологической среды и объектом инженерно-хозяйственной деятельности человека.

Плодородный грунт, иногда называют растительным грунтом – это верхний плодородный слой почвы с полей или из теплиц, который обычно применяют в тех случаях, когда почва требует замены или значительного обновления. С помощью грунта плодородный слой земли обновляется и на таких территориях очень хорошо устраивать посадку газонов, декоративных деревьев, кустарников и другой прочей зелени. Почвогрунт применяется на территориях, требующих дренированных почв легкого механического состава.

Источник

Грунт (почва)

Грунт (нем. grund — основа, почва) — горные породы (включая почвы), техногенные образования, залегающие преимущественно в пределах зоны выветривания, представляющие собой многокомпонентную и многообразную геологическую систему и являющиеся объектом инженерно-хозяйственной деятельности человека.

- скальные грунты — в виде монолитов или трещиноватыхо массивов;

- рыхлые (нескальные) грунты — глинистые, песчаные и крупнообломочные породы.

Грунты могут быть использованы в качестве оснований зданий и различных инженерных сооружений, материала для сооружений (дорог, насыпей, плотин), среды для размещения подземных сооружений (тоннелей, трубопроводов, хранилищ) и др.

Грунты изучаются в грунтоведении.

Содержание

Термины и определения [1]

Грунт скальный — грунт, состоящий из кристаллитов одного или нескольких минералов, имеющих жесткие структурные связи кристаллизационного типа.

Грунт полускальный — грунт, состоящий из одного или нескольких минералов, имеющих жесткие структурные связи цементационного типа.

Условная граница между скальными и полускальными грунтами принимается по прочности на одноосное сжатие (Rc >= 5 МПа — скальные грунты, Rc = 1.

Песок — несвязный минеральный грунт, в котором масса частиц размером меньше 2 мм составляет более 50 % (Ip = 0).

Грунт крупнообломочный — несвязный минеральный грунт, в котором масса частиц размером крупнее 2 мм составляет более 50 %.

Ил — водонасыщенный современный осадок преимущественно морских акваторий, содержащий органическое вещество в виде растительных остатков и гумуса. Обычно верхние слои ила имеют коэффициент пористости е >= 0,9, текучую консистенцию IL > 1, содержание частиц меньше 0,01 мм составляет 30-50 % по массе.

Сапропель — пресноводный ил, образовавшийся на дне застойных водоемов из продуктов распада растительных и животных организмов и содержащий более 10 % (по массе) органического вещества в виде гумуса и растительных остатков. Сапропель имеет коэффициент пористости е > 3, как правило, текучую консистенцию IL > 1, высокую дисперсность — содержание частиц крупнее 0,25 мм обычно не превышает 5 % по массе.

Торф — органический грунт, образовавшийся в результате естественного отмирания и неполного разложения болотных растений в условиях повышенной влажности при недостатке кислорода и содержащий 50 % (по массе) и более органических веществ.

Грунт заторфованный — песок и глинистый грунт, содержащий в своем составе в сухой навеске от 10 до 50 % (по массе) торфа.

Почва — поверхностный плодородный слой дисперсного грунта, образованный под влиянием биогенного и атмосферного факторов.

Грунт набухающий — грунт, который при замачивании водой или другой жидкостью увеличивается в объеме и имеет относительную деформацию набухания (в условиях свободного набухания) εsw >= 0,04.

Грунт просадочный — грунт, который под действием внешней нагрузки и собственного веса или только от собственного веса при замачивании водой или другой жидкостью претерпевает вертикальную деформацию (просадку) и имеет относительную деформацию просадки εsl >= 0,01.

Грунт пучинистый — дисперсный грунт, который при переходе из талого в мерзлое состояние увеличивается в объеме вследствие образования кристаллов льда и имеет относительную деформацию морозного пучения εfh >= 0,01.

Степень засоленности — характеристика, определяющая количество воднорастворимых солей в грунте Dsal, %.

Степень морозной пучинистости — характеристика, отражающая способность грунта к морозному пучению, выражается относительной деформацией морозного пучения εfh, д. е., которая определяется по формуле

где ho, f — высота образца мерзлого грунта, см;

ho — начальная высота образца талого грунта до замерзания, см.

Предел прочности грунта на одноосное сжатие Rc, МПа — отношение нагрузки, при которой происходит разрушение образца, к площади первоначального поперечного сечения.

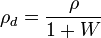

Плотность скелета грунта — плотность сухого грунта ρd, г/см3, определяемая по формуле

где ρ — плотность грунта, г/см3;

W — влажность грунта, д. е.

Коэффициент выветрелости Кwr, д.е. — отношение плотности выветрелого грунта к плотности монолитного грунта.

Коэффициент размягчаемости в воде Кsof, д.е. — отношение пределов прочности грунта на одноосное сжатие в водонасыщенном и в воздушно-сухом состоянии.

Степень растворимости в воде — характеристика, отражающая способность грунтов растворяться в воде и выражающаяся в количестве воднорастворимых солей, qsr, г/л.

Степень водопроницаемости — характеристика, отражающая способность грунтов пропускать через себя воду и количественно выражающаяся в коэффициенте фильтрации Кф, м/сут. Определяется по ГОСТ 25584.

Гранулометрический состав — количественное соотношение частиц различной крупности в дисперсных грунтах. Определяется по ГОСТ 12536.

Степень неоднородности гранулометрического состава Cu — показатель неоднородности гранулометрического состава. Определяется по формуле

где d60, d10 — диаметры частиц, мм, меньше которых в грунте содержится соответственно 60 и 10 % (по массе) частиц.

Число пластичности Ip — разность влажностей, соответствующая двум состояниям грунта: на границе текучести WL и на границе раскатывания Wp, WL и Wg определяют по ГОСТ 5180.

Показатель текучести IL — отношение разности влажностей, соответствующих двум состояниям грунта: естественному W и на границе раскатывания Wp, к числу пластичности Ip.

Относительная деформация набухания без нагрузки εsw, д.е. — отношение увеличения высоты образца грунта после свободного набухания в условиях невозможности бокового расширения к начальной высоте образца природной влажности. Определяется по ГОСТ 24143.

Относительная деформация просадочности εs, д.е. — отношение разности высот образцов, соответственно, природной влажности и после его полного водонасыщения при определенном давлении к высоте образца природной влажности. Определяется по ГОСТ 23161.

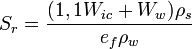

Коэффициент водонасыщения Sr, д.е. — степень заполнения объема пор водой. Определяется по формуле

где W — природная влажность грунта, д.е.;

е — коэффициент пористости;

ρs — плотность частиц грунта, г/см3;

ρw — плотность воды, принимаемая равной 1 г/см3.

Коэффициент пористости е определяется по формуле

где ρs — плотность частиц грунта, г/см3;

ρd — плотность сухого грунта, г/см3.

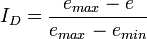

Степень плотности песков ID определяется по формуле

где е — коэффициент пористости при естественном или искусственном сложении;

emax — коэффициент пористости в предельно-плотном сложении;

emin — коэффициент пористости в предельно-рыхлом сложении.

Коэффициент выветрелости крупнообломочных грунтов Кwr, д.е., определяется по формуле

где К1 — отношение массы частиц размером менее 2 мм к массе частиц размером более 2 мм после испытания на истирание в полочном барабане;

К0 — то же, в природном состоянии.

Коэффициент истираемости крупнообломочных грунтов Кfr, д.е., определяется по формуле

где q1 — масса частиц размером менее 2 мм после испытания крупнообломочных фракций грунта (частицы размером более 2 мм) на истирание в полочном барабане;

q0 — начальная масса пробы крупнообломочных фракций (до испытания на истирание).

Относительное содержание органического вещества Ir, д.е. — отношение массы сухих растительных остатков к массе абсолютно сухого грунта.

Степень разложения торфа Ddp, д.е. — характеристика, выражающаяся отношением массы бесструктурной (полностью разложившейся) части, включающей гуминовые кислоты и мелкие частицы негумицированных остатков растений, к общей массе торфа. Определяется по ГОСТ 10650.

Степень зольности торфа Dds, д.е. — характеристика, выражающаяся отношением массы минеральной части грунта ко всей его массе в абсолютно сухом состоянии. Определяется по ГОСТ 11306.

Грунт мерзлый — грунт, имеющий отрицательную или нулевую температуру, содержащий в своем составе видимые ледяные включения и (или) лед-цемент и характеризующийся криогенными структурными связями.

Грунт многолетнемерзлый (синоним — грунт вечномерзлый) — грунт, находящийся в мерзлом состоянии постоянно в течение трех и более лет.

Грунт сезонномерзлый — грунт, находящийся в мерзлом состоянии периодически в течение холодного сезона.

Грунт морозный — скальный грунт, имеющий отрицательную температуру и не содержащий в своем составе лед и незамерзшую воду.

Грунт сыпучемерзлый (синоним — «сухая мерзлота») — крупнообломочный и песчаный грунт, имеющий отрицательную температуру, но не сцементированный льдом и не обладающий силами сцепления.

Грунт охлажденный — засаленный крупнообломочный, песчаный и глинистый грунты, отрицательная температура которых выше температуры начала их замерзания.

Грунт мерзлый распученный — дисперсный грунт, который при оттаивании уменьшает свой объем.

Грунт твердомерзлый — дисперсный грунт, прочно сцементированный льдом, характеризуемый относительно хрупким разрушением и практически несжимаемый под внешней нагрузкой.

Грунт пластичномерзлый — дисперсный грунт, сцементированный льдом, но обладающий вязкими свойствами и сжимаемостью под внешней нагрузкой.

Температура начала замерзания (оттаивания) Т (Т) — температура, °С, при которой в порах грунта появляется (исчезает) лед.

Криогенные структурные связи грунта — кристаллизационные связи, возникающие во влажных дисперсных и трещиноватых скальных грунтах при отрицательной температуре в результате сцементирования льдом.

Криогенная текстура — совокупность признаков сложения мерзлого грунта, обусловленная ориентировкой, относительным расположением и распределением различных по форме и размерам ледяных включений и льда-цемента.

Лед (синоним — грунт ледяной) — природное образование, состоящее из кристаллов льда с возможными примесями обломочного материала и органического вещества не более 10 % (по объему), характеризующееся криогенными структурными связями.

Коэффициент сжимаемости мерзлого грунта δf — относительная деформация мерзлого грунта под нагрузкой.

Степень заполнения объема пор мерзлого грунта льдом и незамерзшей водой Sr, д.е., определяется но формуле

где Wic — влажность мерзлого грунта за счет перового льда, цементирующего минеральные частицы (лед-цемент), д.е.;

Ww — влажность мерзлого грунта за счет содержащейся в нем при данной отрицательной температуре незамерзшей воды, д.е.;

ρs — плотность частиц грунта, г/см3;

еf — коэффициент пористости мерзлого грунта;

ρw — плотность воды, принимаемая равной 1 г/см3.

Суммарная льдистость мерзлого грунта itot, д.е. — отношение содержащегося в нем объема льда к объему мерзлого грунта. Определяется по формуле

Льдистость грунта за счет видимых ледяных включений ii, д.е. — отношение содержащегося в нем объема видимых ледяных включений к объему мерзлого грунта. Определяется по формуле

где iic — льдистость грунта за счет льда-цемента (порового льда), д.е.;

Wtot — суммарная влажность мерзлого грунта, д.е.;

ρi — плотность льда, принимаемая равной 0,9 г/см3;

ρf — плотность мерзлого грунта, г/см3;

Wm — влажность мерзлого грунта, расположенного между ледяными включениями, д.е.

Техногенные грунты — естественные грунты, измененные и перемещенные в результате производственной и хозяйственной деятельности человека, и антропогенные образования.

Антропогенные образования — твердые отходы производственной и хозяйственной деятельности человека, в результате которой произошло коренное изменение состава, структуры и текстуры природного минерального или органического сырья.

Природные перемещенные образования — природные грунты, перемещенные с мест их естественного залегания, подвергнутые частично производственной переработке в процессе их перемещения.

Природные образования, измененные в условиях естественного залегания — природные грунты, для которых средние значения показателей химического состава изменены не менее чем на 15 %.

Грунты, измененные физическим воздействием, — природные грунты, в которых техногенное воздействие (уплотнение, замораживание, тепловое воздействие и т. д.) изменяет строение и фазовый состав.

Грунты, измененные химико-физическим воздействием, — природные грунты, в которых техногенное воздействие изменяет их вещественный состав, структуру и текстуру.

Насыпные грунты — техногенные грунты, перемещение и укладка которых осуществляются с использованием транспортных средств, взрыва.

Намывные грунты — техногенные грунты, перемещение и укладка которых осуществляются с помощью средств гидромеханизации.

Бытовые отходы — твердые отходы, образованные в результате бытовой деятельности человека.

Промышленные отходы — твердые отходы производства, полученные в результате химических и термических преобразований материалов природного происхождения.

Шлаки — продукты химических и термических преобразований горных пород, образующиеся при сжигании.

Шламы — высокодисперсные материалы, образующиеся в горнообогатительном, химическом и некоторых других видах производства.

Золы — продукт сжигания твердого топлива.

Золошлаки — продукты комплексного термического преобразования горных пород и сжигания твердого топлива.

Классификация грунтов [1]

Классификация грунтов включает следующие таксономические единицы, выделяемые по группам признаков:

- класс — по общему характеру структурных связей;

- группа — по характеру структурных связей (с учетом их прочности);

- подгруппа — по происхождению и условиям образования;

- тип — по вещественному составу;

- вид — по наименованию грунтов (с учетом размеров частиц и показателей свойств);

- разновидности — по количественным показателям вещественного состава, свойств и структуры грунтов.

- вид — по наименованию грунтов (с учетом размеров частиц и показателей свойств);

- тип — по вещественному составу;

- подгруппа — по происхождению и условиям образования;

- группа — по характеру структурных связей (с учетом их прочности);

- подразделяемые на группы, подгруппы, типы, виды и разновидности.

- Класс природных скальных грунтов — грунты с жесткими структурными связями (кристаллизационными и цементационными)

- Класс природных дисперсных грунтов — грунты с водноколлоидными и механическими структурными связями.

- Класс природных мерзлых грунтов[2] — грунты с криогенными структурными связями.

- Класс техногенных (скальных, дисперсных и мерзлых) грунтов — грунты с различными структурными связями, образованными в результате деятельности человека.

- и другие классы частных классификаций по вещественному составу, свойствам и структуре скальных, дисперсных и мерзлых грунтов.

Источник