САДик ДОМик

Возраст почвы. Абсолютный и относительный

Различают абсолютный и относительный возраст почв.

Абсолютный возраст – это время, прошедшее от начала формирования почвы до стадии ее развития. Чем раньше территория освободилась от моря или ледника и, следовательно, чем раньше материнская порода этой местности стала подвергаться разрушению, тем больший возраст будут иметь почвы. И наоборот, молодыми будут почвы, где почвообразовательный процесс начался относительно позже. Наиболее древние – это почвы южных широт (Южной Америки, Юго-Восточной Азии – 2 – 30 млн. лет), более молодые – средних и северных широт (10 тыс. лет), самыми молодыми являются почвы на аллювиальных отложениях по берегам рек, на отмелях.

Относительный возраст характеризует различия в скорости почвообразования почв одной территории с одинаковым абсолютным возрастом в зависимости от рельефа и характера материнских пород, от целенаправленного воздействия антропогенного фактора. Поэтому они могут быть на разных стадиях развития.

Производственная деятельность человека.

Пути и способы воздействия на почву чрезвычайно разнообразны. Механическая обработка тяжелыми сельскохозяйственными машинами, внесение органических и минеральных удобрений, средств защиты растений, осушение и орошение, техногенные нарушения – все это приводит к изменению физических, химических, биологических и даже морфологических свойств, причем эти изменения происходят гораздо быстрее, чем в естественных условиях. Меняются водный, воздушный, пищевой режим обрабатываемых почв. В целом деятельность человека направлена на создание культурных высокоплодородных почв там, где их естественное плодородие невелико, и поддержание высокой продуктивности почв с высоким плодородием, которое исчерпаемо. Если же производственная деятельность осуществляется без учета условий развития и свойств почв, то возникают такие отрицательные последствия, как засоление, эрозия, заболачивание, загрязнение, дегумификация почв и т.д.

Все факторы почвообразования оказывают специфическое действие на почву и не могут быть заменены друг другом, т.е. они равнозначны. Каждый из них играет свою роль в процессах обмена материей и энергией между почвой и окружающей средой. Однако ведущим фактором в образовании почв следует всё же считать биологический. Кроме того, сама почва оказывает определенное влияние на факторы почвообразования, вызывая в них те или иные изменения

Источник

Возраст почв

Различают понятие абсолютного и относительного возраста почв.

Абсолютный возраст— время, прошедшее с начала формирования почвы до настоящего времени. Он колеблется от нескольких лет до миллионов лет.

Наибольший возраст имеют почвы тропических территорий, не претерпевших различного рода нарушений (водная эрозия, дефляция и т.п.).

Абсолютный возраст почв значительной территории нашей страны исчисляется тысячелетиями и десятками тысяч лет.

Для северных областей он связан с периодом их освобождения от четвертичного оледенения и ледниковых вод, для ряда территорий — с морскими трансгрессиями (Прикаспийская низменность и др.).

Самые молодые почвы развиты в современной пойме.

Относительный возраст характеризует скорость почвообразовательного процесса, быстроту смены одной стадии развития почвы другой. Он связан с влиянием состава и свойств пород, условий рельефа на скорость и направление почвообразовательного процесса.

4.5.Стадии в развитии почв

Почвообразование — длительный процесс, зависящий от комплекса факторов, в результате чего его слагаемые на разных этапах возникновения и развития почвы имеют свои особенности.

В общем каждая почва проходит ряд последовательных стадий

1 — начальное почвообразование; 2—развитие почвы; 3 — климаксное состояние ; 4 — эволюция почвы.

1. Стадия начального, или первичного, почвообразовательного процесса.Ведет отсчет с момента заселения горной породы организмами и весьма длительна, поскольку из-за низкой продуктивности низших организмов (грибы, бактерии, мхи, водоросли, лишайники) и емкость биологического круговорота низкая. Накопление элементов почвенного плодородия происходит медленно.

Источник

Относительный возраст почв это

Значение растительности в почвообразовании чрезвычайно велико и многообразно. Пронизывая корнями верхний слой почвообразующей породы, растения извлекают из ее нижних горизонтов питательные вещества и закрепляют их в синтезированном органическом веществе. После минерализации отмерших частей растений заключенные в них зольные элементы отлагаются в верхнем горизонте почвообразующей породы, создавая этим благоприятные условия для питания следующих поколений растений. Так, в результате постоянного создания и разрушения органического вещества в верхних горизонтах почвы, приобретается наиболее важное для нее свойство – накопление, или концентрация элементов зольной и азотной пищи для растений. Это явление называется биологической поглотительной способностью почвы.

Вследствие разложения растительных остатков в почве накапливается перегной, имеющий огромное значение в плодородии почвы. Растительные остатки в почве являются необходимым питательным субстратом и важнейшим условием развития многих почвенных микроорганизмов.

В процессе распада органического вещества почвы выделяются кислоты, которые, воздействуя на материнскую горную породу, усиливают ее выветривание.

Сами растения в процессе своей жизнедеятельности выделяют своими корнями различные слабые кислоты, под влиянием которых труднорастворимые минеральные соединения частично переходят в растворимую, а следовательно, в усвояемую растениями форму.

Кроме того, растительный покров существенно изменяет микроклиматические условия. Например, в лесу, по сравнению с безлесными территориями, понижена летняя температура, увеличена влажность воздуха и почв, уменьшена сила ветра и испарение воды над почвой, накапливается больше снега, талых и дождевых вод – все это неизбежно отражается на почвообразовательном процессе.

Микроорганизмы. Благодаря деятельности населяющих почву микроорганизмов происходит разложение органических остатков и синтез содержащихся в них элементов в соединения, поглощаемые растениями.

Высшие растения и микроорганизмы образуют определенные комплексы, под воздействием которых формируются различные типы почв. Каждой растительной формации соответствует определенный тип почв. Например, под растительной формацией хвойных лесов никогда не сформируется чернозем, который образуется под воздействием лугово-степной растительной формацией.

Животный мир. Важное значение для почвообразования имеют животные организмы, которых в почве очень много. Наибольшее значение имеют беспозвоночные животные, живущие в верхних почвенных горизонтах и в растительных остатках на поверхности. В процессе своей жизнедеятельности они значительно ускоряют разложение органических веществ и часто производят весьма глубокие изменения в химических и физических свойствах почвы. Большую роль играют и норные животные, такие как кроты, мыши, суслики, сурки, и пр. Многократно перерывая почву они способствуют смешиванию органических веществ с минеральными, а также повышению водо- и воздухопроницаемости почвы, что усиливает и ускоряет процессы разложения в почве органических остатков. Также они обогащают почвенную массу продуктами своей жизнедеятельности.

Растительность служит пищей для различных травоядных животных, поэтому, прежде чем попасть в почву, значительная часть органических остатков подвергается существенной переработке в пищеварительных органах животных.

Рельеф оказывает косвенное влияние на формирование почвенного покрова. Его роль сводится, в основном, к перераспределению тепла и увлажнения. Значительное изменение высоты местности влечет за собой существенные изменения температурных условий (с высотой становится холоднее). С этим связано явление вертикальной зональности в горах. Сравнительно небольшие изменения высоты сказываются на перераспределении атмосферных осадков: пониженные участки, котловины и западины всегда в большей мере увлажняются, чем склоны и повышения. Экспозиция склона определяет количество поступающей на поверхность солнечной энергии: южные склоны получают больше света и тепла, чем северные. Таким образом, особенности рельефа изменяют характер воздействия климата на процесс почвообразования. Очевидно, что в различных микроклиматических условиях процессы почвообразования будут идти по-разному. Большое значение в формировании почвенного покрова имеет и систематический смыв и перераспределение атмосферными осадками и талыми водами мелкоземельных частичек по элементам рельефа. Велико значение рельефа в условиях обильного выпадения осадков: участки лишенные естественного стока излишней влаги, очень часто подвергаются заболачиванию.

Возраст почв. Почва – природное тело, находящееся в постоянном развитии, и тот вид, который сегодня имеют все существующие на Земле почвы, представляет собой лишь одну из стадий в длительной и непрерывной цепи их развития, а отдельные теперешние почвенные образования, в прошлом представляли другие формы и в будущем могут подвергнуться существенным превращениям даже без резких изменений внешних условий.

Различают абсолютный и относительный возраст почв. Абсолютным возрастом почв называют промежуток времени, прошедшей с момента возникновения почвы до нынешней стадии ее развития. Почва возникла тогда, когда материнская порода вышла на дневную поверхность и стала подвергаться процессам почвообразования. Например, в Северной Европе процесс современного почвообразования стал развиваться после окончания последнего ледникового периода.

Однако в пределах разных частей суши, которые одновременно освободились от водного или ледникового покрова, почвы далеко не всегда буду проходить в каждый данный момент одну и ту же стадию своего развития. Причиной этого могут быть различия в составе почвообразующих пород, в рельефе, растительности и других местных условиях. Различие в стадиях развития почв на одной общей территории, имеющей одинаковый абсолютный возраст, называют относительным возрастом почв.

Время развития зрелого почвенного профиля для разных условий – от нескольких сотен до нескольких тысяч лет. Возраст территории вообще и почвы в частности, а также изменения условий почвообразования в процессе их развития оказывают существенное влияние на строение, свойства и состав почвы. При сходных географических условиях почвообразования почвы, имеющие неодинаковые возраст и историю развития, могут существенно различаться и принадлежать к разным классификационным группам.

Возраст почв, следовательно, является одним из важнейших факторов, которые нужно учитывать при изучении той или иной почвы.

Почвенно-грунтовые воды. Вода является средой, в которой протекают многочисленные химические и биологические процессы в почве. Там, где грунтовые воды расположены неглубоко, они оказывают сильное воздействие на почвообразование. Под их влиянием меняется водный и воздушный режимы почв. Грунтовые воды обогащают почву химическими соединениями, которые в них содержатся, иногда вызывают засоление. В переувлажненных почвах содержится недостаточное количество кислорода, что вызывает подавление деятельности некоторых групп микроорганизмов.

Хозяйственная деятельность человека влияет на некоторые факторы почвообразования, например на растительность (вырубка леса, замена его травянистыми фитоценозами и др.), и непосредственно на почвы путем ее механической обработки, орошения, внесения минеральных и органических удобрений и т. п. В результате часто почвообразовательные процессы и свойства почвы меняются. В связи с интенсификацией сельского хозяйства влияние человека на почвенные процессы непрерывно возрастает.

Воздействие человеческого общества на почвенный покров представляет собой одну из сторон общего влияния человека на окружающую среду. Сейчас особенно острой является проблема разрушения почвенного покрова в результате неправильной сельскохозяйственной обработки почв и строительной деятельности человека. Вторая важнейшая проблема – загрязнение почвенного покрова, вызываемое химизацией сельского хозяйства и индустриальными и бытовыми выбросами в окружающую среду.

Все факторы влияют не изолированно, а в тесной взаимосвязи и взаимодействии друг с другом. Каждый из них влияет не только на почву, но и друг на друга. Кроме того, и сама почва в процессе развития оказывает определенное влияние на все факторы почвообразования, вызывая в каждом из них определенные изменения. Так, вследствие неразрывной связи между растительностью и почвами, всякая смена растительности неизбежно сопровождается изменением почв, и, наоборот, изменение почв, в особенности, их режима влажности, аэрации, солевого режима и т.д. неизбежно влечет за собой смену растительности.

Состав почв. Почва состоит из твердой, жидкой, газообразной и живой частей. Соотношение их неодинаково не только в разных почвах, но и в различных горизонтах одной и той же почвы. Закономерно уменьшение содержания органических веществ и живых организмов от верхних почвенных горизонтов к нижним и увеличение интенсивности преобразования компонентов материнской породы от нижних горизонтов к верхним.

В твердой части почвы преобладают минеральные вещества литогенного происхождения. Это различные по размеру обломки и частички первичных минералов (кварца, полевых шпатов, роговых обманок, слюды и др.), формирующихся в процессе выветривания вторичных минералов (гидрослюды, монтмориллонита, каолинита и др.) и горных пород. Размеры этих обломков и частичек разнообразны – от 0,0001 мм до нескольких десятков см. Этим разнообразием размеров обуславливается рыхлость сложения почвы. Основную массу почвы составляет обычно мелкозем – частицы с диаметром менее 1 мм.

Минералогический состав твердой части почвы во многом определяет ее плодородие. В состав минеральных веществ входят: Si, Al, Fe, К, Mg, Ca, С, N, Р, S, значительно меньше микроэлементов: Cu, Mo, I, В, F, Pb и др. Подавляющее большинство элементов находится в окисленной форме. Во многих почвах, преимущественно в почвах недостаточно увлажняемых территорий, содержится значительное количество карбоната кальция CaCO3 (особенно если почва образовались на карбонатной породе), в почвах засушливых областей – CaSO4 и другие более легко растворимые соли (хлориты); почвы, влажных тропических областей обогащены Fe и Al. Однако реализация этих общих закономерностей зависит от состава почвообразующих пород, возраста почв, особенностей рельефа, климата и т.д.

В состав твердой части почвы входит и органическое вещество. В почве есть две группы органических веществ: попавшие в почву в виде растительных и животных остатков и новые, специфические гумусовые вещества, возникшие при преобразовании этих остатков. Между этими группами почвенного органического вещества – постепенные переходы, в соответствии с этим содержащиеся в почве органические соединения также разделяются на две группы.

К первой группе относятся соединения, содержащиеся в большом количестве в растительных и животных остатках, а также соединения, являющиеся продуктами жизнедеятельности растений, животных и микроорганизмов. Это белки, углеводы, органические кислоты, жиры, лигнин, смолы и др. Эти соединения в сумме составляют всего 10–15% от всей массы органического вещества почвы.

Вторая группа органических соединений почвы представлена сложным комплексом из гумусовых веществ, или гумуса, возникшего в результате сложных биохимических реакций из соединений первой группы. Гумусовые вещества составляет 85–90% органической части почвы, они представлены сложными высокомолекулярными соединениями кислотного характера. Главными группами гумусовых веществ являются гуминовые кислоты и фульвакислоты. В элементном составе гумусовых веществ важную роль играют углерод, кислород, водород, азот и фосфор. В гумусе содержатся основные элементы питания растений, которые под воздействием микроорганизмов становятся доступными для растений. Содержание гумуса в верхнем горизонте разных типов почв колеблется в широких пределах: от 1% в серо-бурых пустынных почвах до 12–15% в черноземах. Разные типы почв отличаются характером изменения количества гумуса с глубиной.

В почве есть и промежуточные продукты разложения органических соединений первой группы.

При разложении органических веществ в почве содержащийся в них азот переходит в формы, доступные растениям. В естественных условиях они являются основным источником азотного питания растительных организмов. Многие органические вещества участвуют в создании органо-минеральных структурных отдельностей (комочков). Возникающая таким образом структура почвы во многом определяет ее физические свойства, а также водный, воздушный и тепловой режимы.

Жидкая часть почвы или, как ее еще называют, почвенный раствор – это содержащаяся в почве вода с растворенными в ней газами, минеральными и органическими веществами, попавшими в нее при прохождении через атмосферу и просачивании через почвенную толщу. Состав почвенной влаги определяется процессами почвообразования, растительностью, общими особенностями климата, а также временем года, погодой, деятельностью человека (внесение удобрений и др.).

Почвенный раствор играет огромную роль в почвообразовании и питании растений. Основные химические и биологические процессы в почве могут идти только при наличии свободной воды. Почвенная вода является той средой, в которой происходит миграция химических элементов в процессе почвообразования, снабжение растений водой и растворенными элементами питания.

В незасоленных почвах концентрация веществ в почвенном растворе невелика (обычно не превышает 0,1%), а в засоленных почвах (солончаках и солонцах) – она резко увеличена (до целых и даже десятков процентов). Высокое содержание веществ в почвенной влаге вредно для растений, т.к. это затрудняет поступление в них воды и питательных веществ, вызывая физиологическую сухость.

Реакция почвенного раствора в почвах разных типов неодинакова: кислую реакцию (pH 7) – содовые солонцы, нейтральную или слабощелочную (pH = 7) – обыкновенные черноземы, луговые и коричневые почвы. Слишком кислый и слишком щелочной почвенный раствор отрицательно влияет на рост и развитие растений.

Газообразная часть, или почвенный воздух, заполняет поры почвы, не занятые водой. Суммарный объем почвенных пор (порозность) составляет от 25 до 60% объема почвы (см. Морфологические признаки почв). Соотношение между почвенным воздухом и водой определяется степенью увлажнения почвы.

Состав почвенного воздуха, в который входят N2, O2, CO2, летучие органические соединения, пары воды и пр. существенно отличается от атмосферного и определяется характером множества протекающих в почве химических, биохимических, биологических процессов. Состав почвенного воздуха не постоянен, в зависимости от внешних условий и времени года он может существенно меняться. Например, количество углекислого газа (CO2) в почвенном воздухе значительно меняется в годовом и суточном циклах вследствие различной интенсивности выделения газа микроорганизмами и корнями растений.

Между почвенным и атмосферным воздухом происходит постоянный газообмен. Корневые системы высших растений и аэробные микроорганизмы энергично поглощают кислород и выделяют углекислый газ. Избыток CO2 из почвы выделяется в атмосферу, а атмосферный воздух, обогащенный кислородом, проникает в почву. Газообмен почвы с атмосферой может быть затруднен либо плотным сложением почвы, либо ее избыточной увлажненностью. В этом случае в почвенном воздухе резко уменьшается содержание кислорода, и начинают развиваться анаэробные микробиологические процессы, приводящие к образованию метана, сероводорода, аммиака и некоторых других газов.

Кислород в почве необходим для дыхания корней растений, поэтому нормальное развитие растений возможно только в условиях достаточного доступа воздуха в почву. При недостаточном проникании кислорода в почву растения угнетаются, замедляют свой рост, а иногда и совсем погибают.

Огромное значение кислород в почве имеет и для жизнедеятельности почвенных микроорганизмов, большинство из которых относится к числу аэробов. При отсутствии доступа воздуха деятельность аэробных бактерий прекращается, а в связи с этим прекращается и образование в почве необходимых для растений питательных веществ. Кроме того, в анаэробных условиях возникают процессы, которые приводят к накоплению в почве вредных для растений соединений.

Иногда в составе почвенного воздуха могут присутствовать некоторые газы, проникающие через толщи горных пород из мест их скопления, на этом основаны специальные газовые геохимические методы поисков месторождений полезных ископаемых.

Живая часть почвы состоит из почвенных микроорганизмов и почвенных животных. Активная роль живых организмов в формировании почвы определяет принадлежность ее к биокосным природным телам – важнейшим компонентам биосферы.

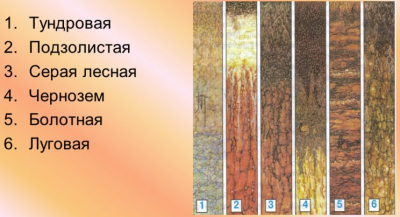

Классификация почв. Каждая наука, как правило, имеет классификацию объекта своего изучения, причем эта классификация отражает уровень развития науки. Поскольку наука все время развивается, то соответственно совершенствуется и классификация.

В додокучаевский период изучали не почву (в современном представлении), а лишь отдельные ее свойства и стороны, поэтому и классифицировали почву по отдельным ее свойствам – химическому составу, гранулометрическому составу и др.

Докучаев показал, что почва – это особое природное тело, которое образуется в результате взаимодействия факторов почвообразования, и установил характерные черты морфологии почвы (в первую очередь, строение почвенного профиля) – это дало ему возможность разработать классификацию почв на совершенно иной основе, чем это делалось ранее.

За основную классификационную единицу Докучаев принял генетические типы почв, образованные определенным сочетанием факторов почвообразования. В основе этой генетической классификации почв лежит строение почвенного профиля, отражающее процесс развития почв и их режимы. Современная классификация почв, используемая в нашей стране, является развитой и дополненной классификацией Докучаева.

Докучаев выделял 10 почвенных типов, а в дополненных современных классификациях их более 100.

По современной классификации, используемой в России, в один генетический тип объединяются почвы с единым строением профиля, с качественно однотипным процессом почвообразования, который развивается в условиях одинакового теплового и водного режимов, на материнских породах сходного состава и под однотипной растительностью. В зависимости от увлажнения почвы объединяются в ряды. Выделяются ряды автоморфных почв (т.е. почв, которые получают влагу только за счет атмосферных осадков и на которые грунтовые воды не оказывают существенного воздействия), гидроморфных почв (т.е. почв, которые находятся под значительным воздействием грунтовых вод) и переходных автоморфно-гидроморфных почв.

Генетические типы почв подразделяют на подтипы, роды, виды, разновидности, разряды, а объединяют их в классы, ряды, формации, генерации, семейства, ассоциации и т.д.

Разработанная в России к I Международному почвенному конгрессу генетическая классификация почв (1927) была воспринята всеми национальными школами и способствовала выяснению главных закономерностей географии почв.

Сейчас единая международная классификация почв не разработана. Создано значительное число национальных почвенных классификаций, некоторые из них (Россия, США, Франция) включают все почвы мира.

Второй подход к классификации почв сложился в 1960 в США. Американская классификация базируется не на оценке условий образования и связанных с ним генетических особенностей различных типов почв, а на учете легко обнаруживаемых морфологических признаков почв, в первую очередь на изучении некоторых горизонтов почвенного профиля. Эти горизонты были названы диагностическими.

Диагностический подход к систематике почв оказался очень удобным для составления детальных крупномасштабных карт небольших территорий, однако такие карты практически нельзя было сопоставлять с обзорными мелкомасштабными картами, построенными на основе принципа географо-генетической классификации.

Между тем к началу 1960-х стало очевидно, что для определения стратегии в области производства сельскохозяйственных продуктов питания необходима мировая почвенная карта, легенда которой должна базироваться на классификации, исключающей разрыв между крупно- и мелкомасштабными картами.

Эксперты продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) совместно с организацией по вопросам образования, науки и культуры ООН (ЮНЕСКО) приступили к созданию Международной почвенной карты Мира. Работа над картой продолжалась более 20 лет и в ней принимали участие более 300 почвоведов из разных стран. Карта создавалась при обсуждении и соглашениях между различными национальными научными школами. В итоге была разработана легенда карты, которая базировалась на диагностическом подходе к определению классификационных единиц всех уровней, хотя учитывала и отдельные элементы географо-генетического подхода. Публикация всех 19 листов карты была закончена в 1981, с тех пор были получены новые данные, уточнены отдельные понятия и формулировки в легенде карты.

Основные закономерности географии почв. Изучение закономерностей пространственного распространения разных типов почв является одной из фундаментальных проблем наук о Земле.

Почвенная зональность России

Горизонтальная почвенная зональность. На крупных равнинных территориях типы почв, возникающие под влиянием типичных для данного климата условий почвообразования (т.е. автоморфные типы почв, развивающиеся на водоразделах при условии, что атмосферные осадки – основной источник увлажнения), располагаются обширными полосами – зонами, вытянутыми вдоль полос с близким атмосферным увлажнением (в областях с недостаточным увлажнением) и с одинаковой годовой суммой температур (в областях с достаточным и избыточным

Источник