Тема 1: «Оценка экологического состояния почв промплощадок и территорий хранения нефтепродуктов»

1. Литературный обзор.

1.1 Основные техногенные примеси почв.

1.1.2 Тяжелые металлы.

1.1.3 Нитраты, сульфаты, хлориды, фосфаты.

1.2 Экологическое состояние почв Беларуси.

2. Основная часть.

2.1 Особенности накопления органических загрязняющих веществ в почвах.

2.2 Содержание тяжелых металлов в пробах почв и динамика их изменений.

2.3 Оценка экологического состояния почв.

2.4 Прогноз изменений на ближайшие 5 лет.

Выводы и предложения.

Список использованной литературы.

Актуальность данной проблемы не вызывает сомнений, так как почва тот компонент природы, который обеспечивает жизнь на планете. Она играет важную роль в процессах обмена веществами и энергией между объектами биосферы. В почве постоянно и одновременно протекают химические, физические и биологические процессы. В результате чего она обогащается неорганическими и органическими веществами, происходит химический круговорот веществ, который является основой развития почвы и ее плодородия.

Почва как компонент природы несет на себе большую антропогенную нагрузку по загрязняющим веществам. Наиболее проблемными являются нефть и нефтепродукты, тяжелые металлы, пестициды и другие примеси.

Во введении необходимо раскрыть актуальность затронутой проблемы и обозначить цели и задачи курсовой работы.

Цель курсовой работы: оценить экологическое состояние почв промплощадок и территорий хранения нефтепродуктов

1) проанализировать содержание загрязняющих веществ на территории объектов;

2) изучить динамику веществ в почве;

3) выявить экологически неблагополучные территории;

4) дать оценку экологическому состоянию почв;

5) составить прогнозы экологического состояния почв на ближайшие 5 лет.

Исходным материалом для выполнения работы студентами является задание, выданное преподавателем.

1. Литературный обзор.Здесь анализируются научные источники по рассматриваемой проблеме. В разделе 1.1, характеризуются отдельные загрязняющие вещества: необходимо отразить пути поступления их в почву, особенности трансформации и миграции, влияние данных веществ на почвенную экосистему и экологическое состояние сопредельных сред, на здоровье человека.

Раздел 1.2 анализируется на основе национальных докладов, Национальной системы мониторинга окружающей среды Республики Беларусь и Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды. Необходимо использовать информацию последних лет.

Основная часть

2.1 Особенности накопления органических загрязняющих веществ в почвах.Среди техногенных примесей органической природы часто встречающих в почвах являются нефтепродукты и продукты их разложения, такие как фенол, стирол, ксилол и др. Особенностью этих веществ является большая миграционная способность. Вместе с почвенной влагой они перемещаются по почвенному профилю и в горизонтальной плоскости, расширяя тем самым зону загрязнения. Из полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) наибольшее распространение как загрязняющая примесь имеет бензапирен. Загрязняются почвы главным образом в результате осаждения данной примеси из атмосферы.

Полученные данные наблюдений заносятся в таблицу 1. Определяется среднее значение концентраций веществ за год.

Т а б л и ц а 1. Содержание органических веществ в почвах объектов (мг/кг почвы)

| Наименование объекта | Нефтепродукты | Фенол | |||||

| 1-й год | 2-й год | 1-й год | 2-й год | ||||

| Точки отбора проб | Среднее | Точки отбора проб | Среднее | Точки отбора проб | Среднее | Точки отбора проб | Среднее |

| Бензаперен | |||||||

| 1-й год | 2-й год | ||||||

| Точки отбора проб | Среднее | Точки отбора проб | Среднее |

Т а б л и ц а 2. Содержание органических веществ в значениях ПДК

| Наименование объекта | Нефтепродукты | Фенол | Бензаперен | ||

| 1-й год | 2-й год | 1-й год | 2-й год | 1-й год | 2-й год |

Таблица 2 оформляется на основе средних показателей содержания веществ по пробным площадкам, взятых из таблицы 1.

В пояснительной записке дать полный анализ результатов исследования. Изменения концентраций веществ во времени представить в виде столбчатых графиков. Для построения графиков использовать данные табл. 2.

Значение предельно допустимой концентрации (ПДК) по веществам берется из приложения 1.

Раздел 2.2 «Содержание тяжелых металлов в пробах почв и динамика их изменений» оформляются и анализируются аналогично разделу 2.1.

Полученные результаты заносятся в таблицы 3 и 4 и оформляются графиками.

Таблица 3. Содержание тяжелых металлов в мг/кг почвы.

Таблица 4. Содержание тяжелых металлов в значениях ПДК.

2.3 Оценка экологического состояния почв.Оценку качественного состояния почв осуществляют с использованием УЗП-уровня загрязнения почв, суммарного индекса загрязнения и норматива ПДК.

Уровень загрязнения почв (УЗП) – это комплексный показатель характеризующий общую нагрузку загрязняющих веществ. Он рассчитывается по уравнению

где: УЗП – показатель загрязнения почв;

С1,С2,Сn – концентрация каждого обнаруженного вещества в почве, мг/кг;

ПДК1,2,n – предельная допустимая концентрация вещества, мг/кг.

Шкала оценки уровня загрязнения почв

по комплексному показателю (УЗП)

128 – чрезвычайно опасное

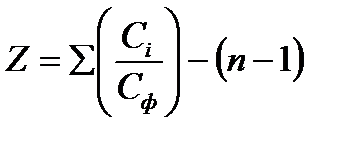

Для оценки нагрузки на почву тяжелых металлов применяется суммарный индекс загрязнения (Z), который определяется по формуле

где: Z – суммарный индекс загрязнения почв тяжелыми металлами;

Сi – концентрация каждого вещества, мг/кг;

Сф – фоновая концентрация вещества в почве, мг/кг;

n – количество загрязнителей.

Шкала оценки по Z:

низкий уровень 1–13

средний уровень 13–25

Результаты расчетов индекса Z заносятся в таблицу.

Т а б л и ц а 5. Категория качества почв

| Наименование объекта | Нефтепродукты | ||

| 1-й год | 2-й год | ||

| Значение показателя Z | Категория | Значение показателя Z | Категория |

Нагрузку органических загрязняющих почву веществ оценивают по кратности повышения содержания вещества норматива ПДК. Оценочные критерии представлены в прил. 2. Полученные данные заносятся в табл. 6.

Т а б л и ц а 6. Категория предприятий по степени загрязнения почв органическими веществами

| Кратность содержания вещества в почве, мг/кг | Категория загрязнения почвы по классам опасности | ||||||

| Наименование объекта | Степень загрязнения почв | Наименование объекта | Степень загрязнения почв | Наименование объекта | Степень загрязнения почв | Наименование объекта | Степень загрязнения почв |

| > 5 ПДК | |||||||

| От 2 до 5 ПДК | |||||||

| От 1 до 2 ПДК |

2.4. Прогноз изменений состояния почв на ближайшие 5 лет.Состояние почвенной экосистемы на ближайшие 5 лет устанавливается путем сопоставления информации о содержании тяжелых металлов в последующий и предыдущий годы наблюдений. Находят коэффициент изменений

где С2 – концентрация химического вещества в почве в настоящее время, мг/100г;

С1 – концентрация химического вещества в почве на начало наблюдений, мг/100 г.

После этого дают прогнозы изменения содержания элемента на будущее.

Концентрацию загрязнителя в последующие годы определяют по формуле

Данные оформляются в таблице и отмечаются годы, когда вещество может достигнуть порогового значения.

Выводы.Работа завершается выводами, которые основываются на анализе и проведенных расчетах. Выводы должны соответствовать поставленным задачам:

– выявлять тенденцию изменения экологической нагрузки на исследуемый участок почвы по загрязняющим компонентам;

– определить проблемные загрязняющие вещества для наблюдаемых территорий;

– дать оценку качеству почвы по общей нагрузке;

– определить прогноз изменений в состоянии и качестве почвы.

Источник

Оценка экологического состояния почв промплощадок

Экологическое состояние почв выступает индикатором разнообразных природных процессов. Изучение состояния объектов окружающей среды урбанизированных территорий представляют научно-практический интерес и требуют огромного внимания учёных, практиков производства, экологов, так как, интенсивная и разносторонняя деятельность человека приводит к значительным и даже необратимым изменениям природной среды.

Поскольку почвы городов выполняют разнообразные экологические функции, главными из которых являются: пригодность для произрастания зеленых насаждений и способность аккумулировать различные поллютанты, выступая при этом природным буфером, контролирующим перенос химических элементов в атмосферу, гидросферу и живые организмы, необходим комплексный подход к оценке экологического состояния почв.

В связи с этим целью данной работы стало проведение исследований экологического состояния почв промышленных территорий.

Провести химические исследования почвенных образцов.

Установить уреазную активность почвы.

Провести биотестирование с использованием семян и проростков высших растений.

Выяснить возможность использования почвенных микроорганизмов с целью биоиндикации.

Обозначив существующую проблему и поставив цель и задачи исследования, мы приступили к изучению литературных источников.

Глава 1. Обзор литературы

Почва — один из важнейших компонентов окружающей природной среды. Главной её экологической функцией является показатель — почвенное плодородии. Собирая с полей основной (зерно, корнеплоды, овощи и др.) и побочный урожай (солома, листья, ботва и др.), человек разрушает частично или полностью биологический круговорот веществ, нарушает способность почвы к саморегуляции и снижает ее плодородие. Если происходит даже частичная потеря гумуса и, как результат, снижение плодородия, не дает почве возможность выполнять в полной мере свои экологические функции, и она начинает деградировать, т. е. ухудшать свои свойства. К деградации почв (земель) ведут и другие причины, преимущественно антропогенного характера.

Быстрее деградируют почвы агроэкосистем. Причина неустойчивого состояния агроэкосистем обусловлена их упрощенным фитоценозом, который не обеспечивает оптимальную саморегуляцию, постоянство структуры и продуктивности. И если у природных экосистем биологическая продуктивность обеспечивается действием естественных законов природы, то выход первичной продукции (урожая) в агроэкосистемах всецело зависит от такого субъективного фактора, как человек, уровня его агрономических знаний, технической оснащенности, социально-экономических условий и т. д., а значит, остается непостоянным.

Например, когда человеком создаются монокультуры (пшеницы, свеклы, кукурузы и т. д.) в агроэкосистеме нарушается видовое разнообразие растительных сообществ. Агроэкосистем упрощается, объединяется и становится неустойчивой, не способной противостоять биотическому или биотическому экологическому стрессу.

Основные виды антропогенного воздействия на почвы следующие:

эрозия (ветровая и водная);

вторичное засоление и заболачивание;

отчуждение земель для промышленного и коммунального строительства.

Эрозия почв (от лат. Eros — разъедание) — разрушение и снос верхних наиболее плодородных горизонтов и подстилающих пород ветром (ветровая эрозия) или потоками воды (водная эрозия). Земли, подвергшиеся разрушению в процессе эрозии, называют эродированными.

К эрозионным процессам относят также промышленную эрозию (разрушение сельскохозяйственных земель при строительстве и разработке карьеров), военную эрозию (воронки, траншеи), пастбищную эрозию (при интенсивной пастьбе скота), ирригационную (разрушение почв при прокладке каналов и нарушении норм поливов) и др.

Однако настоящим бичом земледелия у нас в стране и в мире остаются водная эрозия (ей подвержены 31% суши) и ветровая эрозия (дефляция), активно действующая на 34% поверхности суши. В США эродировано, т. е. подвержено эрозии, 40% всех сельскохозяйственных земель, а в засушливых районах мира еще больше — 60% от общей площади, из них 20% сильно эродированы.

Эрозия оказывает существенное негативное влияние на состояние почвенного покрова, падает биологическая продуктивность растений, снижаются урожаи и качество зерновых культур, хлопка, чая и др.

Ветровая эрозия (дефляция) почв. Под ветровой эрозией понимают выдувание, перенос и отложение мельчайших почвенных частиц ветром.

Интенсивность ветровой эрозии зависит от скорости ветра, устойчивости почвы, наличия растительного покрова, особенностей рельефа и от других факторов. Огромное влияние на ее развитие оказывают антропогенные факторы. Например, уничтожение растительности, нерегулируемый выпас скота, неправильное применение агротехнических мер резко активизируют эрозионные процессы.

Различают местную (повседневную) ветровую эрозию и пыльные бури. Первая проявляется в виде поземок и столбов пыли при небольших скоростях ветра.

Пыльные бури возникают при очень сильных и продолжительных ветрах. Скорость ветра достигает 20-30 м/с и более. Наиболее часто пыльные бури наблюдаются в засушливых районах (сухие степи, полупустыни, пустыни). Пыльные бури безвозвратно уносят самый плодородный верхний слой почв; они способны развеять за несколько часов до 500 т почвы с 1 га пашни, негативно влияют на все компоненты окружающей природной среды, загрязняют атмосферный воздух, водоемы, отрицательно влияют на здоровье человека.

В настоящее время крупнейший источник пыли — Арал. На космических снимках видны шлейфы пыли, которые тянутся в стороны от Арала на многие сотни километров. Общая масса переносимой ветром пыли в районе Арала достигает 90 млн т в год. Другой крупный пылевой очаг в России — Черные земли Калмыкии.

Поверхностные слои почв легко загрязняются. Большие концентрации в почве различных химических соединений — токсикантов пагубно влияют на жизнедеятельность почвенных организмов. При этом теряется способность почвы к самоочищению от болезнетворных и других нежелательных микроорганизмов, что чревато тяжелыми последствиями для человека, растительного и животного мира. Например, в сильно загрязненных почвах возбудители тифа и паратифа могут сохраняться до полутора лет, тогда как в незагрязненных — лишь в течение двух-трех суток.

Основные загрязнители почвы:

отходы и отбросы производства;

газодымовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу;

нефть и нефтепродукты.

В мире ежегодно производится более миллиона тонн пестицидов. Только в России используется более 100 индивидуальных пестицидов при общем годовом объеме их производства — 100 тыс. т. Наиболее загрязненными пестицидами районами являются Краснодарский край и Ростовская область (в среднем около 20 кг. на 1 га). В России на одного жителя в год приходится около 1 кг пестицидов, во многих других развитых промышленных странах мира эта величина существенно выше. Мировое производство пестицидов постоянно растет.

К интенсивному загрязнению почв приводят отходы и отбросы производства. В нашей стране ежегодно образуется свыше миллиарда тонн промышленных отходов, из них более 50 млн. т. особо токсичных. Огромные площади земель заняты свалками, золоотвалами и др., которые интенсивно загрязняют почвы, а их способность к самоочищению, как известно, ограничена.

Огромный вред для нормального функционирования почв представляют газодымовые выбросы промышленных предприятий. Почва обладает способностью накапливать весьма опасные для здоровья человека загрязняющие вещества, например тяжелые металлы.

Значительное количество свинца содержат почвы, находящиеся в непосредственной близости от автомобильных дорог. Результаты анализа образцов почвы, отобранных на расстоянии нескольких метров от дороги, показывают 30-кратное превышение концентрации свинца по сравнению с его содержанием (20 мкг/г) в почве незагрязненных районов.

По данным агрохимической службы России (1997), почти 0,4 млн га в нашей стране оказались загрязненными медью, свинцом, кадмием и др. Еще больше земель были загрязнены радионуклидами и радиоактивными изотопами в результате Чернобыльской катастрофы.

Вторичное засоление и заболачивание почв

В процессе хозяйственной деятельности человек может усиливать природное засоление почв. Такое явление носит название вторичного засоления и развивается оно при неумеренном поливе орошаемых земель в засушливых районах.

Во всем мире процессам вторичного засоления и осолонцевания подверженно около 30% орошаемых земель. Площадь засоленных почв в России составляет 36 млн. га (18% общей площади орошаемых земель). Засоление почв ослабляет их вклад в поддержание биологического круговорота веществ. Исчезают многие виды растительных организмов, появляются новые растения галофиты (солянка и др.). Уменьшается генофонд наземных популяций в связи с ухудшением условий жизни организмов, усиливаются миграционные процессы.

Заболачивание почв наблюдается в сильно переувлажненных районах, например, в Нечерноземной зоне России, на Западно-Сибирской низменности, в зонах вечной мерзлоты. Заболачивание почв сопровождается деградационными процессами в биоценозах, появлением признаков оглеения и накоплением на поверхности неразложившихся остатков. Заболачивание ухудшает агрономические свойства почв и снижает производительность лесов.

Одним из глобальных проявлений деградации почв, да и всей окружающей природной среды в целом, является опустынивание.

Опустынивание — это процесс необратимого изменения почвы и растительности и снижения биологической продуктивности, который в экстремальных случаях может привести к полному разрушению биосферного потенциала и превращению территории в пустыню.

Всего в мире подвержено опустыниванию более 1 млрд. га практически на всех континентах. Причины и основные факторы опустынивания различны. Как правило, к опустыниванию приводит сочетание нескольких факторов, совместное действие которых резко ухудшает экологическую ситуацию.

На территории, подверженной опустыниванию, ухудшаются физические свойства почв, гибнет растительность, заселяются грунтовые воды, резко падает биологическая продуктивность, а следовательно, подрывается и способность экосистем восстанавливаться. “И если эрозию можно назвать недугом ландшафта, то опустынивание — это его смерть” (Доклад ФАО ООН). Процесс этот получил столь широкое распространение, что явился предметом международной программы “Опустынивание”.

В результате непродуманной хозяйственной деятельности на этих территориях произошли глубокие необратимые деградационные изменения природной среды и в первую очередь ее эдафической части. Это повлекло за собой резкое снижение биоразнообразия фито- и зооценозов и разрушение природных экосистем. Специалисты отмечают, что там, где по условиям рельефа, качества почвы, мощности первостоя можно было выпасать только одну овцу, выпасалось в десятки раз больше. В результате травянистые пастбища превратились в эродированные земли. Так, например, только за последние пять лет площадь подвижных песков в Калмыкии увеличилась более чем на 50 тыс. га.

Почвенный покров агроэкосистем необратимо нарушается при отчуждении земель для нужд несельскохозяйственного пользования: строительства промышленных объектов, городов, поселков, для прокладки линейно-протяженных систем (дорог, трубопроводов., линий связи), при открытой разработке месторождений полезных ископаемых и т. д. По данным ООН, в мире только при строительстве городов и дорог ежегодно безвозвратно теряется более 300 тыс. га пахотных земель. Конечно, эти потери в связи с развитием цивилизации неизбежны, однако они должны быть сокращены до минимума.

Терриконы – конусообразные отвалы пустой породы, образующиеся возле горных выработок. В сельскозяйственных зонах терриконы подлежат рекультивации.

Рекультивация земель – комплекс мероприятий, направленных на восстановление продуктивности нарушенных земель, а также на улучшения условий окружающей среды.

На действующих предприятиях, связанных с нарушением земель, рекультивация земель должна быть неотъемлемой частью технологических процессов.

На экологическое состояние районов области, расположенных в угольнопромышленной зоне, сказываются отходы горнодобывающей промышленности угольнопромышленной зоне, сказываются отходы горнодобывающей промышленности и значительная часть отходов других производств.

Глава 2. Методы исследования

Отбор проб почвы и подготовка их для анализа осуществлялась в соответствии с требованиями ГОСТа 14.4.4.02–84 «Охрана природы. Методы отбора и подготовки проб для химического, микробиологического и гельминтологического анализа».

Оценку экологического состояния почв на исследуемых участках проводили на основе данных химического анализа, биоиндикации и биотестирования.

Химические исследования включали определение pH водной вытяжки из почвенных образцов, а также определение нитрат-, сульфат-, хлорид- ионов, а так же наличие ионов свинца ( Pb +2 ), меди ( Cu +2 ), железа ( Fe +3 ).

Определение активности уреазы проводили экспресс-методом по Аристовой.

Биотестирование проводили в условиях краткосрочных экспериментов. Для фитотестирования на высших растениях использовали семена бархатцев ( Tagetes ) . По истечении срока экспозиции измеряли длину корней и побегов проростков. Опыт проводился в трехкратной повторности.

Методы биоиндикации. Биоиндикационный анализ заключался в исследовании экологических параметров бактериального комплекса почв.

В работе использовали общепринятые методы почвенной микробиологии. Общую численность микроорганизмов определяли на агаризованной питательной среде — крахмало-аммиачном агаре (КАА); среду Эшби – для выделения аэробных азотфиксаторов.

Глава 3. Результаты исследования

Результаты химического исследования почвенной вытяжки исследованных образцов представлены в таблице 1.

Таблица 1. Качественный анализ почвенных образцов

Источник