Оценка токсичности почв методами биотестирования

Биотестирование грунта проводят с целью определения содержания токсичности взятых образцов. Это процедура мониторинга состояния почвы, воды и других составляющих экосистемы востребована для различных отраслей народного хозяйства. Методика биотестирования почвы выполняется для определённой культуры организмов в лабораторном эксперименте методом моделирования ситуации, происходящей в реальной экосистеме.

Основная сложность биотестирования почвы заключается в том, что токсичные отходы многообразны и нестабильны. Сегодня число только известных соединений, загрязняющих среду, превысило миллион позиций, при этом ежегодно это количество возрастает примерно на 250 000 наименований. В природной среде эти вещества взаимодействуют друг с другом, образуя новые комплексы, токсичность которых может быть выше исходных компонентов—загрязнителей.

Методика биотестирования почвы должна быть разработана таким образом, чтобы максимально точно исследовать существующую ситуацию в экосистеме.

Особенности биотестирования грунтов и донных отложений

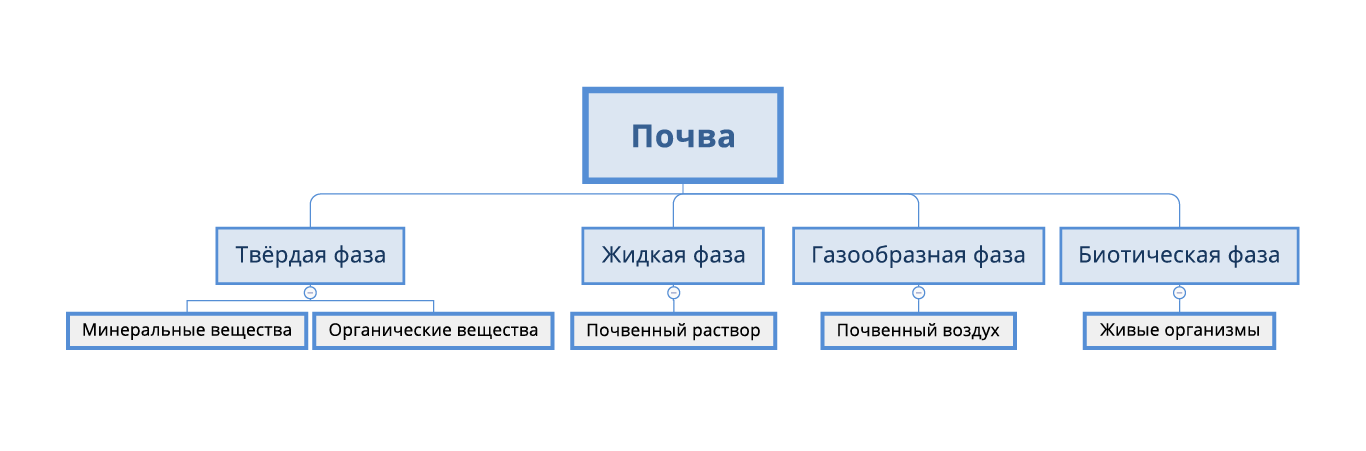

Почва — неоднородная система. Этот объект для анализа состоит из четырёх фаз (твёрдой, жидкой, газообразной и биотической). Такое строение отличает её от других сред, затрудняя нормирование содержания загрязняющих компонентов.

На биотестирование проб грунта также влияет и климатический фактор, поскольку в зависимости от сезона и установившихся температур активность разных групп бактерий может довольно сильно меняться.

Тем не менее, методики биотестирования грунта и донных отложений приобретают всё большую актуальность и повсеместно применяются для анализа по ряду причин:

• Почвы— многокомпонентные системы с большим количеством включённых в состав соединений, токсичность которых не всегда равна их сумме.

• Объект исследований может быть загрязнён неустойчивыми продуктами, взаимодействующими между собой с изменением уровня токсичности.

• Количество загрязняющих компонентов, их физико—химическое разнообразие значительно превышает число аналитических методов исследования.

Именно по этим причинам биотестирование проб грунта даёт возможность определить интегральную токсикологическую характеристику образцов без учёта детального состава загрязняющих компонентов.

Биотестирование донных отложений как один из вариантов анализа проб грунтов выполняется при оценке уровня загрязнений водоёмов с целью обеспечения безопасной хозяйственной деятельности предприятий, строительных компаний.

Образцы грунта для исследования

Задачи биотестирования грунта

Методы биотестирования почвы сегодня являются единственным типом анализа, который позволяет определить уровень загрязнения экосистемы. Исследование проводится с помощью групп тестовых организмов, призванных обеспечить следующие параметры:

• Скорость и экономическую целесообразность исследования.

• Высокую чувствительность тестовых организмов к небольшим дозам токсических соединений.

• Достоверную экстраполяцию. Данные смоделированного в лаборатории процесса должны быть легко перенесены в реальную экосистему.

Биотестирование почвы с помощью тестовых организмов позволяет игнорировать детальный состав поллютантов и их комбинаций в экосистеме, и при этом дать достоверную оценку степени токсичности. Заключение о потенциальной опасности распространяется как на группу загрязняющих веществ, так и на продукты их метаболизма.

В качестве тестовых объектов могут быть взяты бактерии, простейшие водоросли, культуры дрожжей, пиявки и др., а также отдельные органы или клетки. В ходе анализа фиксируются морфологические нарушения, отмечается время гибели организмов, отклонения в поведении, перемена в двигательной активности и другие функциональные изменения. По совокупности результатов определяется уровень токсичности исследуемого образца.

Экоаналитическая лаборатория Регионлаб

Компания Регионлаб проводит биотестирование проб грунта, почвы и донных отложений в СПб и области с использованием передовых методик, что позволяет заказчикам получить достоверные сведения о токсичности проб в кратчайшие сроки и по оптимальным ценам.

Для расчёта стоимости анализа позвоните нашим специалистам — мы поможем принять правильное решение.

Экологическая безопасность почвы — наша общая ответственность.

Источник

Оценка экологического состояния почвенных образцов методом биотестирования

Химический состав почвы. Практическое определение экологического состояния различных образцов. Отбор проб и приготовление почвенных вытяжек. Определение механического состава с помощью мокрого метода, или раскатывания шнура. Обнаружение катионов калия.

| Рубрика | Экология и охрана природы |

| Вид | курсовая работа |

| Язык | русский |

| Дата добавления | 21.02.2014 |

| Размер файла | 32,3 K |

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Оценка экологического состояния почвенных образцов методом биотестирования

1. Оценка общего экологического состояния почв

Характеристика физических свойств почвы включает в себя несколько показателей:

1. Механический состав.

Механический состав обусловлен наличием в ней глины, песчаника, мелких камней, биогенных и антропогенных включений. По механическому составу почвы бывают: песчаные — состоит из песчаных частиц, сыпучие; супесчаные — шнур не скатывается, при растирании дает ощущение песчаных частиц; легко-, средне-, тяжелосуглинистые — во влажном состоянии имеют слабую пластичность, шнур образуются непрочный; легко-, тяжелоглинистые — во влажном состоянии пластичны, при скатывании получается шнур небольшой длины. От механического состава зависит водопроницаемость, водоудерживающая и водоподъемная способность почв.

2. Структура почвы

Под структурой почвы понимают строение её агрегатных частиц, а под структурностью — способность почвы при ее рыхлении распадаться на отдельные комочки (агрегаты). В зависимости от величины комочков различают микро- и макроструктуру. Под макроструктурой подразумевают почвенные агрегаты величиной от 0,25 до 10 мм. Комочки больше 10 мм характеризуют глыбистую структуру. По структуре почвы подразделяются на следующие типы:

Структурные отдельности простираются по 3-м направлениям (х, у, z).

б) комковатая (грани ребра обтекаемые)

г) зернистая (грани и ребра выражены четко)

Структурные отдельности вытянуты по оси ОУ

а) столбчатая (закругляется вверху и внизу)

б) призматическая (усеченная вверху и внизу).

Структурные отдельности вытянуты по горизонтальной оси.

Для эффективного плодородия наибольшую ценность представляет зернистая и мелкокомковатая структура.

Необходимо рассмотреть следующие составляющие:

1. Кислотность почв.

Реакция почвы обусловлена соотношением в почвенном растворе водородных и гидроксильных ионов.

Кислотность почвенного раствора обуславливается наличием в нем положительно заряженных ионов (Н + ), щелочность — наличием отрицательно заряженных гидроксид — ионов (ОН -) . Для удобства концентрации водородных ионов выражают в виде отрицательных степеней от числа 10. например, 10 -1 моль / литр.

Для характеристики кислотности принято пользоваться одним показателем степи, взяв его с обратным знаком. Это водородный показатель или pH.

Величина pH регулирует химические и биохимические процессы. От нее зависит рост растений, развитие, существование полезных микроорганизмов и т.д.

По величине pH растворы почвы делятся на: сильнокислые — pHЗ — 44; кислые — pH — 4.00-5; слабокислые — pH — 5,0-6; нейтральные — pH — 6-7; слабощелочные — pH 7-8; сильнощелочные — pH 8-9.

Многие сельскохозяйственные культуры лучше всего растут на нейтральных или слабощелочных почвах.

Избыточная почвенная кислотность отрицательно сказывается на росте и развитии растений. Она подавляет жизнедеятельность бактерий, в особенности тех, которые разлагают органическое вещество и делают его доступным для растений, и которое усваивают азот воздуха (фиксация атмосферного азота клубеньковыми бактериями происходит при pH7 — 7,20), поэтому подбор удобрений и эффективность их использования сильно зависят от кислотности почвы. Известно, например, что нейтральные соли азота лучше усваиваются в кислотной среде (pH5), а аммиачные соединения — в нейтральной (pH7). Различают две формы кислотности — актуальная и обменная. Актуальная кислотность показывает концентрацию ионов водорода в почвенном растворе. Эта кислотность влияет на рост растений. Но более постоянной является обменная кислотность, характеризующая количество поглощенных почвой ионов водорода, способных вытесняться в почвенный раствор при взаимодействии с нейтральными солями.

Реакция почвы оказывает разностороннее влияние на свойства почв и растения. В кислых почвах наблюдаются недостаток Са, повышается токсичность ионов А1, Мп, Н, ухудшается физические свойства почвы, снижается ее биологическая активность.

В кислых почвах повышается растворимость соединений железа, марганца, алюминия, бора, меди, цинка. При избытке этих элементов продуктивность растений снижается. В то же время высокая кислотность понижает доступность молибдена. Усвояемость фосфора максимальна при рН — 6,5, в более кислой (как и щелочной) среде она снижается. Кислая среда угнетающе действует на процессы аммонификации, нитрификации, фиксации азота из воздуха, ухудшая азотный режим почвы. Оптимальные условия для развития микрофлоры, определяющей эти процессы, находятся в пределах рН 6.5 — 8.0.

На щелочных почвах возникает дефицит некоторых микроэлементов (Zп, Fe, Мп, Сu). При высокой щелочности ухудшаются физические свойства почв. Сильно щелочная реакция неблагоприятна для большинства растений. Агрономическая оценка одних и тех же показателей кислотности или щелочности почв неоднозначна для различных культур и сортов. Она изменяется также в зависимости от содержания гумуса, механического состава, обеспеченности растений минеральными элементами питания.

2. Засоленность почвы.

Засоленность почвы характеризуется повышенным содержанием легкорастворимых минеральных солей, что неблагоприятно сказывается на физических и химических свойствах почвы и создает неблагоприятные условия для развития и роста растений. Сильнозасоленные почвы обычно непригодны для выращивания сельскохозяйственных культур. У растений, произрастающих на засоленных почвах, задерживаются набухание семян, цветение, рост, снижается урожайность. Наиболее вредное влияние оказывают карбонаты, хлориды и сульфаты натрия. При выявлении сильного засоления почв сельскохозяйственных угодий необходимо проводить специальные гидромелиоративные мероприятия (орошение, дренаж, промывка).

Биоиндикация предусматривает выявление уже состоявшегося или накапливающегося загрязнения по индикаторным видам живых организмов и экологическим характеристикам сообществ организмов. Пристальное внимание в настоящее время уделяется приемам биотестирования, т.е. использования в контролируемых условиях биологических объектов в качестве средства выявления суммарной токсичности среды. Биотестирование представляет собой методический прием, основанный на оценке действия фактора среды, в том числе и токсического, на организм, его отдельную функцию или систему органов и тканей.

Предлагаемая система биомониторинга представляет собой комплекс различных подходов для оценки состояния разных организмов, находящихся под воздействием комплекса как естественных, так и антропогенных факторов. Фундаментальным показателем их состояния является эффективность физиологических процессов, обеспечивающих нормальное развитие организма. В оптимальных условиях организм реагирует на воздействие среды посредством сложной физиологической системы буферных гомеостатических механизмов. Эти механизмы поддерживают оптимальное протекание процессов развития. Под воздействием неблагоприятных условий механизмы поддержания гомеостаза могут быть нарушены, что приводит к состоянию стресса. Такие нарушения могут происходить до появления изменений обычно используемых параметров жизнеспособности. Таким образом, методология биотестирования, основанная на исследовании эффективности гомеостатических механизмов, позволяет уловить присутствие стрессирующего воздействия раньше, чем многие обычно используемые методы.

Для того чтобы быть пригодным для решения комплекса современных задач, методы биотестирования, используемые для оценки среды, должны соответствовать следующим требованиям: быть применимыми для оценки любых экологических изменений среды обитания живых организмов; характеризовать наиболее общие и важные параметры жизнедеятельности биоты; быть достаточно чувствительными для выявления даже начальных обратимых экологических изменений; быть адекватными для любого вида живых существ и любого типа воздействия; быть удобными не только для лабораторного моделирования, но также и для исследований в природе; быть достаточно простыми и не слишком дорогостоящими для широкого использования. Одной из главных причин негативных последствий антропогенного загрязнения природных сред является токсичность загрязняющих веществ для биоты. Именно присутствие токсикантов в окружающей среде приводит к гибели всего живого, выпадению из состава сообществ организмов обитателей чистых зон и замене их эврибионтными видами. Существуют различные физические и химические методы определения токсичности окружающей среды, но в последнее время стали широко использоваться и биологические методы позволяющие провести оценку состояния живых организмов. Ведь говоря о загрязнении воды, почвы, атмосферы, об их токсичности мы имеем в виду, то насколько они благоприятны для обитания в них живых организмов, для здоровья человека.

К числу наиболее радикальных приёмов относятся методы токсикологического биотестирования. Под биотестом понимается испытание в строго определённых условиях действия вещества или комплекса веществ на водные организмы посредством регистрации изменений того или иного биологического показателя исследуемого объекта по сравнению с контролем. Исследуемые организмы называются тест-объектами, а опыт биотестированием (Лысенко, 2009). Чувствительные же организмы — индикаторы реагируют не только на малые дозы экологического фактора, но и дают адекватную реакцию на воздействие комплекса факторов (Груздева, 2010).

Главные достоинства биотестирования — простота и доступность приемов ее постановки, высокая чувствительность тест — организмов к минимальным концентрациям токсических агентов, быстрота, отсутствие надобности в дорогостоящих реактивах и оборудовании. По мнению ряда авторов ни один из отдельно взятых организмов не может служить универсальным тест — объектом к веществам различной химической природы, следовательно, для гарантированного выявления в среде токсичного агента должен использоваться набор биотестов (Брагинский и др. 2003; Лесников, 2009; Филенко, 2008). Методами биотестирования выявляется токсичность, которая является интегральным показателем загрязнения природных сред. Как и все интегральные показатели, они имеют тот недостаток, что не раскрывают индивидуальные загрязняющие вещества, присутствующие в пробе.

В качестве тест-растений были использованы проростки высшего растения — кресс-салата.

2. Практическое определение экологического состояния различных образцов почвы

Объекты исследования для изучения оценка экологического состояния почвенных образцов методом биотестирования находятся в достаточно обширном массиве леса;

Участки исследования — №1 — личный участок, №2 — лес, №3 — железная дорога.

2.2 Отбор проб почвы и приготовление почвенных вытяжек

Отбор проб почвы начинается с выбора места для исследования почвы. Проба почвы — это определенное количество почвы, взятое в соответствии с нормативно-технической документацией для исследования. Значит, прежде чем выбирать место для изучения почвы, надо установить, почву какого участка вы намереваетесь изучить-склона, водораздела или днища долины, пашни или леса. Место для изучения должно находиться в центральной, а не в краевой части территории с характерными условиями. Оно не должно чем-либо выделяться на участке — здесь не должно быть ни каких-либо мелких повышений или понижений рельефа, ни дороги (или даже тропинки), ничего, что могло бы придать почве особые черты, сделав ее нетипичной для тех условий, которые были избраны.

Отбор проб проводился на трех экспериментальных участках: территория железная дорога, личный участок, лес.

Наиболее распространенным методом отбора объединенной пробы почвы является метод конверта. Данный метод применяется для исследования почвы гумусового горизонта. При этом из точек контролируемого участка отбирают пять точечных проб почвы. Точки должны быть расположены так, чтобы, мысленно соединенные прямыми линиями, давали рисунок запечатанного конверта (длина стороны квадрата может составлять от 2 до 5-10 м). Обычно при изучении почвы отбирают пробы гумусового горизонта с глубины 20 см, что соответствует штыку лопаты. Из каждой точки отбирают около 1 кг (по объему около 0,5 л), но не менее 0,5 кг.

Почвенные пробы упаковывают в полиэтиленовые или полотняные мешки и прилагают к каждому из них этикетку (сопроводительный талон), в которой, в общем случае, указывают:

Место взятия образца (адрес, номер пробной площадки);

Номер образца (почвенного разреза) и дату (час) отбора, горизонт или слой, глубину взятия пробы.

Характер метеорологических условий в день отбора пробы (освещение солнцем, применение удобрений, наличие близлежащих свалок и мусора, сточных канав и др.).

Следует иметь в виду, что при транспортировке и хранении пробы почвы в мешке проницаемом для паров воды, может измениться влажность пробы. С другой стороны, при длительном нахождении пробы в «недышащем» мешке, например, полиэтиленовом, в пробе могут протекать биологические процессы, в результате которых изменяется состав микрофлоры и микрофауны, а также может измениться химический состав. Все методы аналитической химии, используемые при анализе почв, основаны на исследовании растворов. Поэтому химический анализ почв начинают с переведения в раствор составных частей почвы или с их разложения. Основными способами подготовки пробы почвы для химического анализа являются следующие:

Приготовление водной вытяжки. Применяется при определении содержания в почве растворимых солей-хлоридов, сульфатов, карбонатов, гидрокарбонатов, солей кальция и магния — главным образом при оценке засоленности почвы. Является наиболее простой процедурой, легко осуществимой практически в любых условиях.

Приготовление солевой вытяжки. Применяется при определении величины pH, являющейся показателем обменной кислотности почвы (иногда величину pH вытяжки называют кислотностью почвы, что не вполне корректно). Для приготовления водной вытяжки обычно применяют дистиллированную воду либо кипяченую питьевую воду с малым солесодержанием («мягкую»).

Приготовление водной почвенной вытяжки.

В стакан на 200 мл поместить 20-50 г. высушенной и охлажденной до комнатной температуры почвы. Взвесить стакан с почвой и без нее, определив массу почвы.

Добавить к почве дистиллированную воду в количестве 5хm мл (5 мл воды на 1 кг почвы).

Перемешать содержимое стакана в течение 3-5 минут с помощью лопатки.

Отфильтровать содержимое стакана через бумажный фильтр, собирая готовую вытяжку в нижнем стакане. Вытяжка должна быть однородной и не содержать частиц почвы.

2.3 Физические и химические показатели почвы

1. Определение механического состава почвы

Определение механического состава почвы с помощью мокрого метода, или метода раскатывания шнура.

Механический состав обусловлен наличием в ней глины, песчаника, мелких камней, биогенных и антропогенных включений. По механическому составу почвы бывают: 1. Песчаные — состоит из песчаных частиц, сыпучие;

2. Супесчаные — шнур не скатывается, при растирании дает ощущение песчаных частиц;

3. Легко-, средне-, тяжелосуглинистые — во влажном состоянии имеют слабую пластичность, шнур образуются непрочный;

4. Легко-, тяжелоглинистые — во влажном состоянии пластичны, при скатывании получается шнур небольшой длины.

От механического состава зависит водопроницаемость, водоудерживающая и водоподъемная способность почв.

Вывод: Представленные образцы почвы достаточно разнообразные по всем характеристикам физических показателей почвы.

2. Определение влагопроницаемости.

Источник