Овражная эрозия

Геологическая работа временных водотоков.

Основой возникновения плоскостного стокаявляются атмосферные осадки, которых ежегодно на поверхность суши выпадает 113 тысяч км 3 . Две трети их испаряется, а треть с поверхностным и подземным стоком возвращается в систему Мирового океана. Поверхностный сток (во время дождя) бывает в виде сплошной пелены или тонких струек, стекающих по склону.

Исходной формой временно действующих водотоков является эрозионная борозда, возникающая на делювиальных склонах при переходе плоскостного смыва в линейный. Глубина борозд от 3…30 см. После прекращения стока склоны быстро выполаживаются и ширина борозд увеличивается.

На распаханных склонах с разреженным растительным покровом борозды с течением времени превращаются в эрозионные рытвиныи служат коллектором для дождевых и талых вод.

При достаточном водосборе часть рытвин, углубляясь и расширяясь в процессе вреза, постепенно превращается в овраги – активную эрозионную форму. Глубина оврагов может достигать нескольких десятков метров, ширина (от бровки до бровки) 50 и более метров.

Склоны оврагов крутые, часто отвесные. Поперечный профиль оврагов V-образный. Наиболее подвижной является вершина оврага, которая в результате регрессивной эрозии может выйти за пределы склона, поэтому протяженность оврага может составлять несколько километров.

С ростом оврага в длину и выработкой продольного профиля эрозионная сила стекающей воды уменьшается. Склоны оврага выполаживаются, на них появляется растительность. Расширяется дно оврага, как за счет продолжающейся боковой эрозии, так и за счет отступания склонов в результате склоновых процессов и овраг превращается в балку. Этот процесс начинается с нижней, наиболее древней части оврага и постепенно распространяется вверх.

Овражный и балочный аллювий отличается низкой степенью сортировки материала — это песчано-суглинистый материал, засоренный щебнем и плохо окатанными валунами, слоистость грубая и не всегда четко выражена.

Выносимый из оврагов и балок материал откладывается в устьях, образуя конусы выноса. Материал, слагающий конусы выноса временных водотоков называется пролювием.

Овражная эрозия – процесс сосредоточенного (линейного) размыва слабоводостойких пород, сопровождающийся оврагообразованием. Овражная эрозия — это природное бедствие, наносящее большой ущерб, отрицательно влияет практически на все отрасли сельскохозяйственного производства: сокращаются площади, удобные для использования; снижается производительность работы сельскохозяйственной техники на склонах, ухудшается экологическая обстановка; заиливаются малые реки и водоемы; снижается продуктивность сельского хозяйства. Скорость овражной эрозии очень большая – несколько метров год.

Появлению и развитию эрозионных процессов способствуют бессистемная вырубка леса, неумеренный выпас скота на пастбищах, особенно в горной местности, неправильная пахота на склонах, распашка легких почв в засушливых зонах.

К настоящему времени на нашей планете в результате эрозии потеряно примерно 430 млн га земель, из них 50 млн га плодородных.

Для решения задачи защиты почв от овражной эрозии существенную помощь может оказать точный прогноз эрозионных процессов. К настоящему времени разработано множество методов прогноза почвенной эрозии с применением ГИС-технологий.

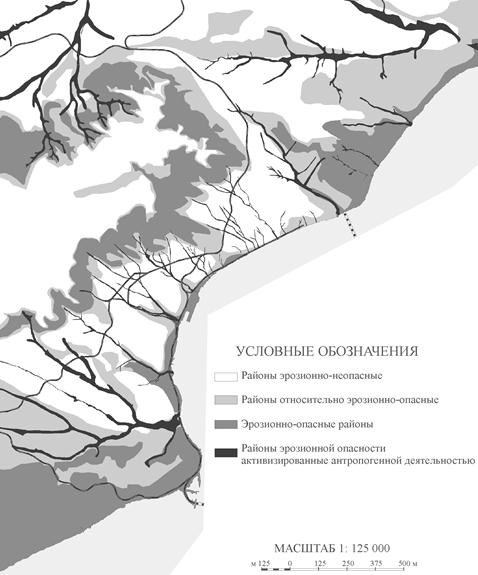

Результатом оценки динамики эрозионных процессов может стать карта эрозионной опасности, отражающая различия в динамике эрозионных процессов на изучаемой территории. Например, на территории города можно выделить районы, различающиеся по интенсивности и направленности процесса оврагообразования и степени эрозионной опасности — эрозионно-неопасный, относительно эрозионно-опасный и эрозионно-опасный.

В условиях города все природные причины и факторы во много раз усиливаются антропогенным воздействием, поэтому можно утверждать, что наиболее опасными с точки зрения развития эрозии и связанными с ней другими экологически неблагоприятными процессами являются районы города, выделенные на карте эрозионной опасности черным цветом — это потенциальные области геоэкологического бедствия, сильного негативного воздействия на жизнедеятельность людей, здания и сооружения, коммуникации и другие элементы городской системы (рис. 21).

Вывод. Изучение геологической деятельности рек имеет большое теоретическое значение, так как позволяет восстанавливать природные условия прошлых геологических эпох.

Наличие в ископаемом виде аллювиальных отложений свидетельствует о том, что данный район в изучаемом периоде представлял собой континент с достаточно влажным климатом.

Состав аллювия позволяет говорить о горном или равнинном рельефе суши. С эрозионной и аккумулятивной деятельностью рек связаны месторождения (аллювиальные россыпи)золота, платины, алмазов, вольфрамовых и оловянных руд. Также, разрушая непромышленные месторожденияполезных ископаемых и унося материал вмещающих месторождения пород, деятельность рек способствуетповышению концентрации полезных компонентов в месторождении и переходу их в разряд промышленных.

Рис. 21. Карта эрозионной опасности территории

Контрольные вопросы

1. Охарактеризовать флювиальные процессы.

2. Указать особенности флювиальных форм рельефа.

3. Что такое базис эрозии?

4. Указать особенности формирования профиля равновесия реки.

5. Как формируются аллювиальные отложения?

6. Перечислить основные морфологические элементы реки.

7. Указать экологические последствия овражной эрозии.

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Источник

Экология СПРАВОЧНИК

Информация

овражная эрозия

Овражная эрозия. Она проявляется при сбросе шахтных и бытовых вод в районе горнодобывающих предприятий. Оврагообразование широко распространено и обычно имеет значительные скорости порядка 10-20 м в год и более.[ . ]

Овражная. эрозия. Расчленение территории оврагами не обязательно связано с их сельскохозяйственным использованием. Однако наибольшая заовраженность, как правило, наблюдается в районах, где распаханность территорий достигает максимальной величины, т.е. 60-80% и более. Протяженность оврагов на единицу площади (км/км ) рассматривается в качестве одного из критериев интенсивности овражной эрозии. Различают склоновые овраги и береговые. Следует отметить, что антропогенное оврагооб-разование часто бывает намного интенсивнее природно-антропогенного.[ . ]

Овражная, эрозия. В городах она часто стимулируется увеличением водности временных водотоков за счет утечек из водопроводной сети и каналов ливневого стока. Однако и без этого она может проявляться очень интенсивно.[ . ]

Овражная эрозия обязана своим происхождением сосредоточенным потокам дождевых или талых вод, постепенно -разрушающим и размывающим незащищенное русло тальвега.[ . ]

Овражная эрозия развивается на склонах, лишенных древесной растительности, со слабо развитой растительностью.[ . ]

Борьба с овражной .эрозией. Мероприятия требуют применения специальных сооружений, хотя чаще стараются сдержать развитие оврагов облесением их склонов, а иногда прибегают к простому заравниванию оврагов.[ . ]

ЛИНЕЙНАЯ ЭРОЗИЯ ПОЧВЫ (глубинная, или овражная эрозия почвы) — водная эрозия почвы, сопровождающаяся образованием глубинных промоин и рытвин, а затем — оврагов. Способна превращать ландшафты в бедленды. Основные средства борьбы с Л.э.п. — создание приовражных лесополос, облесение откосов, устройство водозадерживающих запруд.[ . ]

Интенсивная овражная эрозия наблюдается во многих районах России, особенно в пределах Среднерусской возвышенности. Отдельные овраги растут с большой скоростью, достигая по протяженности нескольких километров с глубиной во многие десятки метров. При взгляде с самолета и на космических снимках хорошо видно, что овраги «съели» местами чуть ли не четверть территории, резко сократилась площадь пахотных земель, покрытых плодородными черноземами. Основная мера борьбы с овражной эрозией — посадка вдоль границ оврагов кустарников и деревьев.[ . ]

В целом песчано-овражные партии, несмотря на недостатки, сыграли положительную роль в деле борьбы с эрозией почв. Они являлись хорошей шкалой для воспитания высококвалифицированных кадров лесомелиораторов и накопили богатый практический опыт борьбы с дефляцией и овражной эрозией.[ . ]

Первые сведения о развитии овражной сети на севере Западной Сибири приведены Б.М. Житковым [8], отметившим большое количество оврагов на речных террасах и вдоль побережий крупных озерных котловин на п-ове Ямал, где они приурочены главным образом к участкам развития глубоко-протаивающих песчаных отложений. На наличие овражной сети и рост оврагов в устье р. Енисей указывал Д.А. Драни-цин [9]. Глубоко врезанные овраги в районе Усть-Ени-сейского порта описаны И.М. Ивановым [10]. Проявление овражной эрозии на Гыданском п-ове отмечено А.И. Толмачевым и Б.Н. Городковым [11, 12]. Было установлено, что наиболее интенсивно овражная термоэрозия развита на крутых подмываемых склонах речных долин, сложенных песчаными грунтами. В более плотных суглинистых грунтах овражная сеть менее развита, однако овраги здесь относительно узкие, с крутопадающим продольным профилем, характеризуются значительной глубиной.[ . ]

Рожков А.Г. Некоторые вопросы изучения овражной эрозии и борьба с ней // Вопросы эрозии и повышения продуктивности склоновых земель Молдавии. -Кишинев: Картя Молдовеняскэ, 1968. — Т. 5. — С. 180 — 188.[ . ]

Среди различных форм проявления водной эрозии значительный вред окружающей среде и в первую очередь почвам приносит овражная эрозия. Экологический ущерб от оврагов огромен. Овраги уничтожают ценные сельскохозяйствнные земли, способствуют интенсивному смыву почвенного покрова, заиливают малые реки и водохранилища, создают густорасчленен-ный рельеф (рис. 15.1). Площадь оврагов только на территории Русской равнины составляет 5 млн га и продолжает увеличиваться. Подсчитано, что ежедневные потери почв из-за развития оврагов достигают 100—200 га.[ . ]

Среди различных форм проявления водной эрозии значительный вред окружающей природной среде и в первую очередь почвам приносит овражная эрозия.[ . ]

Геологические условия, влияющие на развитие эрозии, в основном определяются степенью сопротивляемости почв и пород размывающему действию воды и развеиванию ветром. Лёссовидные, делювиально-аллювиальные суглинки и лёс-сы довольно легко размываются с образованием в промоинах и оврагах крутых стенок, но в основном при наличии достаточно глубоких местных базисов эрозии; при неглубоких базисах эрозии овраги, как правило, не образуются. В случае маломощности лёссовидных суглинков и лёссов (около 3—4 м) и подстила-ния их известняками овражная эрозия отсутствует в связи с образованием в породах «провалов» — «промоин» в виде воронок (карстовые воронки), в которые стекают талые и дождевые воды.[ . ]

Противоэрозионные гидротехнические сооружения, применяемые для контроля над овражной эрозией, условно разделяются на две группы. К первой относятся сооружения на водосборной площади оврагов, балок и речных долин. Основная их функция — сокращение смыва почвы и частичное задержание стекающей воды на обрабатываемых землях, кроме того, они снижают опасность оврагообразования и замедляют рост существующих оврагов.[ . ]

Увеличение поверхностного стока вызвало резкое усиление процессов почвенной и овражной эрозии и поступление массы продуктов эрозии в речную сеть. Например, в Среднем Поволжье сток взвешенных наносов крупных рек (площадь бассейнов — более 5000 км2) увеличился почти в 3 раза, малых — в 6 раз. Еще большая масса продуктов эрозии осела в руслах и на поймах рек, вызвав их сильное заиление.[ . ]

Выявлены негативные процессы и явления, спровоцированные или усиленные антропогенным воздействием: овражная эрозия, остепнение на вырубках леса, заболачивание грунтов, засоление почв. Зафиксированы прямые нарушения правил природопользования, заключающиеся в загрязнении поч-вогрунтов и размещении хозяйственных объектов в водоохранных зонах.[ . ]

Зонально географические условия территории Ямбургского месторождения обусловливают две группы факторов, оказывающих противоположное влияние на динамику термоэрозионных процессов.[ . ]

Более крупные формы рельефа — протяжины и промоины, которые необходимо заравнивать специальными машинами, — по сути дела представляют собой уже начальные звенья овражной сети. Поэтому овражной эрозией следует считать такую работу временных водотоков, которая приводит к образованию на полях и пастбищах узких отрицательных форм рельефа глубиной от нескольких десятков сантиметров до десятков метров, а иногда и более.[ . ]

Из-за невозможности осуществлять большие капиталовложения в сельское хозяйство в развивающихся странах упор сделан на дешевые биологические методы защиты почвы от ускоренной эрозии. Так, в Кении специалисты рекомендуют снижать плоскостной смыв путем создания густого растительного покрова в период вегетации на полях, а в межсезонье покрывать их пожнивными остатками. Указывается на необходимость обогащения почв навозом и другими органическими удобрениями. Кроме того, весьма эффективны такие приемы, как контурная вспашка и севооборот, создание дренажных канав и травяных валиков для регулирования поверхностного стока и ослабления овражной эрозии.[ . ]

Уничтожение растительного покрова (вырубки, неумеренный выпас скота, пожары), неправильная распашка поверхности (вдоль склонов) и обработка почв без соблюдения агротехнических правил, предусматривающих сохранение структурности почв, могут привести к усилению эрозии, местному смыву почв, возникновению овражной эрозии и в конечном итоге к увеличению мутности рек.[ . ]

Из гидротехнических сооружений данной группы для прекращения роста оврагов в длину чаще всего применяют водозадерживающие валы, водоотводящие валы и канавы, а также перепады, консоли и быстротоки; препятствиями роста оврагов в ширину служат подпорные стенки; глубинную овражную эрозию задерживают поперечные запруды и плотины.[ . ]

Оценка здоровья человека не осуществлялась ввиду отсутствия статистически достоверной информации по ареалам экологических проблем, а также по административным районам, областям и республикам Аральского региона. Оценивалось негативное влияние на здоровье человека изменения окружающей среды (загрязнение вод и почв).[ . ]

В местах стравливания растительного покрова его защитная, в особенности теплоизоляционная функция резко ослабляется. Происходит чрезмерное таяние грунтов, интенсифицируются тер мо кар сто вые явления и солифлюкция, возникают и бурно протекают делювиальный смыв и намыв, а также овражная эрозия.[ . ]

При абразии лессовых берегов основная часть обрушенного материала выносится во взвешенном состоянии и не участвует в формировании отмели, так как пылеватые лессовые частички обладают высокой плавучестью. Вследствие этого отмель длительное время сохраняет абразионный характер, затухания переработки берегов здесь не наступает длительный срок. Интенсивная овражная эрозия, стимулируемая абразией и наличием лессовых отложений, способствует быстрому отступанию берегов.[ . ]

В составе земель всех учетных категорий России овраги занимают площадь 1,7 млн га. По данным [18], ежегодный рост площади оврагов составляет 80—100 тыс. га. Е.Ф. Зорина и коллеги [23] предлагают разделять территорию России по степени за-овраженности на основании совместного анализа густоты (в километрах на 1 км2) и плотности (в единицах на 1 км2) оврагов. На карте (9, цв. вкл.) ясно видно, что наиболее подвержены овражной эрозии южные возвышенные территории европейской части России, а также северные области Западной Сибири. Это связано с интенсивной антропогенной деятельностью, наложившейся на благоприятные для развития эрозионных процессов природные условия.[ . ]

Геодинамическая экологическая функция литосферы — функция, отражающая свойства литосферы влиять на состояние биоты, безопасность и комфортность проживания человека через природные и техногенные процессы и явления. Урбанизация приводит к нарушению пространственно-временных и интенсивностных неоднородностей проявления геологических процессов как природных (оползни, карст, просадочность лессов, овражная эрозия и землетрясения), так и новых техногенных (подтопление, опускание поверхности и термопросадки). Эти изменения приводят, как правило, к негативным экологическим последствиям, а иногда к позитивным, связанным со стабилизацией геологических процессов.[ . ]

Центральной частью бассейновой геосистемы, ее своеобразным стержнем является долина. Специфика строения и функционирования ландшафтов долин рек, четкая подчиненность одному ведущему водно-эрозионному процессу (как древнему, так современному), позволяет относить их к особому типу — параге-нетическому ландшафту (ИГЛ) [192, 357]. ИГЛ характеризуется большой динамичностью: к ним приурочены наиболее интенсивные виды денудации (прежде всего овражная эрозия), разгрузка подземных вод; здесь происходят разнообразные гидроморфные преобразования зональных почв и биоценозов. Исторически обусловлена наибольшая антропогенизация ИГ Л по сравнению с другими территориями. Отсюда необходимость особого подхода к изучению данных объектов и их типизации.[ . ]

Экологический ущерб, наносимый окружающей среде в процессе строительства, не ограничивается загрязнением воздуха, воды, почв, уничтожением флоры и фауны. В ряде случаев рост нагрузок на грунты (статических, динамических, термодинамических) приводит к нежелательным явлениям и процессам — просадкам, оползням, заводнению, что угрожает устойчивости возводимого объекта и нарушает равновесие в геотехнической системе. Особенно опасны эти нарушения при строительстве на многолетнемёрзлых грунтах, где самые незначительные нарушения поверхностного термоизолирующего слоя почвы приврдят к образованию карстовых воронок, овражной эрозии и другим не менее опасным для природы и объекта последствиям.[ . ]

Следует отметить, что реализация благоприятных сценариев климата, характеризующихся увеличением температур, осадков и речного стока, не означает появления необходимости строительства новых водохозяйственных систем ирригационного назначения. Основные факторы против реализации подобных мероприятий обуславливаются возможным усилением процессов осаждения в водохранилищах, увеличением интенсивности процессов выноса агрохимикатов с водосборных территорий водохранилища. Эти процессы могут привести к быстрой деградации качества накапливаемой в водохранилищах воды, но вместе с тем, к улучшению условий богарного земледелия. Усиление эрозионных процессов на водосборах приведет не только к преждевременному заилению водохранилищ, но и развитию овражной эрозии, увеличению плоскостного смыва с сельскохозяйственных угодий, усилению загрязнения водных объектов за счет неточечных источников.[ . ]

Источник