Палевые почвы что это такое

© Почвенный институт

им. В.В. Докучаева

Палевые типичные

Палевые типичные

Palevije tipichnije

Pales typical

WRB, 2006. Haplic Cambisols

FAO, 1988. Gelic Cambisols

Имеют профиль: Оv—А1—АВ—В—ВС—С

От палевых перегнойных отличаются наличием горизонта А1.

Основной ареал — средняя и южная тайга полузасушливых областей Восточной Сибири.

| Горизонт | Глубина, см | С орг | Общий азот | pH водный |

| % | ||||

| O1 | 0-2 | 44.1 | 2.50 | 5.1 |

| A1 | 2-9 | 6.7 | 0.18 | 5.5 |

| A1 | 10-20 | 1.2 | 0.08 | 5.7 |

| B | 20-60 | 1.0 | 0.05 | 5.8 |

| C | 60-135 | 0.3 | 0.03 | 7.2 |

| Горизонт | Глубина, см | ЕКО | Обменные основания | Насыщенность, % | ||

| Ca 2+ | Mg 2+ | Na + | ||||

| ммоль(экв)/100 г почвы | ||||||

| O1 | 0-2 | 73.8 | 49.2 | 20.9 | — | 95 |

| A1 | 2-9 | 37.8 | 26.6 | 10.8 | — | 99 |

| A1 | 10-20 | 23.5 | 16.5 | 6.8 | 0.4 | 99 |

| B | 20-60 | 31.9 | 21.4 | 10.2 | 0.4 | 99 |

| C | 60-135 | 28.5 | 17.8 | 10.4 | — | 99 |

Гранулометрический состав почвы, содержание фракций, %

| Горизонт | Глубина, см | Размер частиц, мм | ||||

| 1-0,25 | 0,25-0,05 | 0,05-0,01 | 0,01-0,001 | 3 | Пористость, % | |

| O1 | 0-2 | 1.24 | 53 | |||

| A1 | 2-9 | 1.26 | 52 | |||

| A1 | 10-20 | 1.35 | 50 | |||

| B | 20-60 | 1.45 | 45 | |||

| C | 60-135 | 1.50 | 43 | |||

* Stolbovoi V. and I. McCallum. CD-ROM «Land Resources of Russia», International Institute for Applied Systems Analysis and the Russian Academy of Science, Laxenburg, Austria, 2002.

Источник

Палевые почвы что это такое

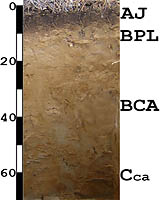

Профиль палево-метаморфических почв, относительно небольшой мощности, характеризуется сочетанием срединных палево-метаморфического и аккумулятивно-карбонатного горизонтов. Почвы слабо дифференцированы по цвету, структуре, гранулометрическому и валовому химическому составу.

Палево-метаморфический горизонт BPL уплотнен, имеет неясную комковатую структуру с тонкими автохтонными железистыми пленками на поверхности минеральных зерен. В составе пленок характерно низкое содержание красящих оксалат-растворимых форм железа, что и определяет тусклую серовато-палевую окраску горизонта.

Аккумулятивно-карбонатный горизонт BCA отличается плитчато-листоватым сложением и пористостью. Карбонатные новообразования в почвах на рыхлых отложениях представлены мицелярно-сегрегационными формами, в почвах на щебнистых отложениях – натечно-карбонатными, т.е. карбонатными «бородками» на обломках плотных пород.

Светлогумусовый горизонт палевых почв мощностью 15–20 см имеет серовато-светлобурый цвет и мелкую пороховидную структуру. По слабой степени гумификации растительных остатков в своей верхней части горизонт имеет некоторое сходство с серогумусовым горизонтом, однако в связи с насыщенностью поглощающего комплекса и реакцией среды, близкой к нейтральной, определен как светлогумусовый.

Средняя часть профиля представлена палево-метаморфическим горизонтом, уплотненным, с неясно комковатой структурой, с тонкими автохтонными железистыми пленками на поверхности педов и минеральных зерен. Относительно низкое содержание оксалаторастворимых форм железа.

Аккумулятивно-карбонатный горизонт отличается рыхлым плитчато-листоватым сложением и сильной пористостью. Встречаются новообразования в виде псевдомицелия и карбонатных бородок на нижних гранях обломков пород.

Физические свойства. Большое влияние на свойства почв оказывает многолетняя мерзлота. Однако, высокая порозность и относительно малая водонасыщенность почвообразующего субстрата и континентальность климата приводят к тому, что такие характерные для мерзлотных территорий явления как криотурбации, солифлюкция, тиксотропия и пр., в этих почвах выражены слабо. Хотя следы надмерзлотного оглеения могут присутствовать в профиле почв.

Химические свойства. Реакция почв нейтральная в верхних горизонтах и щелочная в нижних. Емкость обмена высокая – 30-35 мг-экв. Почвенный поглощающий комплекс насыщен или слабо не насыщен основаниями. Возможно присутствие обменного натрия в количестве 3-5% от суммы обменных оснований. Содержание гумуса гуматно-фульватного состава в горизонте AJ составляет 3,5-5%, оставаясь достаточно высоким (1,5-2,5%) в палево-метаморфическом горизонте. Характерно большое (40–70%) количество трудно гидролизуемых веществ в составе органического вещества. Дифференциация профиля по илу и валовым полуторным оксидам отсутствует, или проявляется слабо.

Условия образования. Палевые почвы занимают строго определенную экологическую нишу. Они формируются в таежной и тундровой зонах Центральной Якутии и прилегающих территорий с экстраконтинентальным семигумидно-семиаридным климатом, в области сплошного распространения многолетней мерзлоты, верхняя граница которой в период максимального протаивания не опускается ниже 1–2 м.

При дополнительном увлажнении формируются палевые осолоделые почвы ( 2 ). Эти почвы отличаются от типичных осветлением в нижней части светлогумусового горизонта или появлением отдельных фрагментов осветленного горизонта. Причем степень осолодения может быть различна ( 3 ).

Местами формируются палевые иллювиально-железистые почвы. Диагностируются по наличию признаков иллювиирования несиликатных форм полуторных оксидов с органическим веществом ( 4 ).

Источник

Почвенный институт им. В.В. Докучаева

Палевые почвы с осветленным горизонтом на бескарбонатных породах в классификации почв России

Т. В. Ананко, Д. Е. Конюшков, М. И. Герасимова

Почвенный институт им. В.В. Докучаева, Россия, 119017, Москва, Пыжевский пер., 7, стр. 2

Анализируется классификационное положение палевых почв с дифференцированным профилем и оподзоленным горизонтом, формирующихся на бескарбонатных породах в условиях холодного резкоконтинентального семигумидного климата мерзлотной области Средней Сибири. Для них характерно наличие грубогумусового горизонта, осветленного подзолистого или элювиального горизонта, иллювиально-железистого или текстурного горизонтов с признаком палевого метаморфизма. По характеру срединных горизонтов, данные почвы входят в отделы Al – Fe -гумусовых (песчано-супесчаные разновидности) и текстурно-дифференцированных (супесчано-суглинистые разновидности). По характеру органопрофиля возможно выделение их на уровне грубогумусированных подтипов среди подзолов и подзолистых почв. На подтиповом уровне отражаются также их специфические региональные характеристики: тенденция к формированию криогумусового горизонта (криогумусированные), иллювиирование глины (глинисто-иллювиированные) и железа (иллювиально-железистые), а также своеобразного метаморфизма минеральной массы (палево-метаморфизованные), присутствующие в различных сочетаниях, формирующие сложные подтипы. В географическом пространстве рассматриваемые почвы образуют переход от палевых типичных почв холодного ультраконтинентального семиаридного климата к почвам холодных гумидных умеренно-континентальных областей.

Ключевые слова: профильно-генетический подход, почвы резко континентальной мерзлотной области, палевые почвы, подтипы палевых почв.

Ссылки для цитирования: Ананко Т.В., Герасимова М.И., Конюшков Д.Е. Палевые почвы с осветленным горизонтом на бескарбонатных породах в классификации почв России // Бюл. Почв. ин-та им. В.В. Докучаева. 2017. Вып. 87. С. 22-38. doi: 10.19047/0136-1694-2017-87-22-38

T.V. Ananko, D.E. Konyushkov, M.I. Gerasimova Palevye soils with a bleached horizon developing from carbonate-free rocks in the classification System of Russian Soils, Byulleten Pochvennogo instituta im. V.V. Dokuchaeva, 2017, Vol. 87, pp. 22- 38. doi: 10.19047/0136-1694-2017-87-22-38

PALEVYE SOILS WITH A BLEACHED HORIZON DEVELOPING FROM CARBONATE-FREE ROCKS IN THE CLASSIFICATION SYSTEM OF RUSSIAN SOILS

T. V. Ananko, D. E. Konyushkov, M. I. Gerasimova

V.V. Dokuchaev Soil Science Institute, Pyzhevskii per. 7, Moscow, 119017 Russia

The position of palevye soils with differentiated profiles and with podzolized horizons developing from carbonate-free rocks under conditions of the cold sharply continental semihumid climate in the permafrost zone of Central Siberia in the New Russian Classification system is analyzed. The profile of these soils consists of the raw-humus horizon, bleached podzolic or eluvial horizon, and iron-illuvial or clay-illuvial horizon with some features typical of the metamorphic pale soils. According to the character of their middle-profile horizons, they can be attributed to the orders of Al–Fe-humus soils (sandy and loamy sandy varieties) and texture-differentiated soils (loamy sandy and clay loamy varieties). According to the character of their organic profiles, they can be separated as raw-humus subtypes among podzols and podzolic soils, respectively. Their specific regional characteristics — a tendency for the formation of a cryohumus horizon, clay illuviation, iron illuviation, and specific pale metamorphism of the mineral mass (pale metamorphized) (clay-illuvial subtype) — are also reflected at the subtype level. These characteristics can be present in different combinations reflected in the corresponding names of complex subtypes. In the geographical space, these soils form a transition from typical pale soils of the cold ultracontinental semiarid climate to the soils of cold moderately continental humid climate.

Keywords: profile-genetic approach, soils of sharply continental permafrost area, palevye (pale) soils, podzolized pale soils.

3. Герасимова М.И., Лебедева И.И. Классификация почв России: направления развития // Мат-лы докладов. VI съезд об-ва почвоведов им. В.В. Докучаева. Петрозаводск–М., 2012. Кн. 3. С. 75–76.

4. Единый государственный реестр почвенных ресурсов России. Версия 1.0. Коллективная монография. М.: Почв. ин-т им. В.В. Докучаева, 2014. 768 с.

5. Еловская Л.Г. Классификация и диагностика мерзлотных почв Якутии. Якутск, 1987, 172 с.

6. Еловская Л.Г., Коноровский А.К., Петрова Е.И. Почвы бассейнов рек Чоны, Большой и Малой Ботуобий и Вилючана // Почвенные и ботанические исследования в Якутии. Якутск: Якутское книжное изд., 1972. С. 29–42.

7. Ершов Ю.И. Закономерности почвообразования в пределах Средне-Сибирского плоскогорья // Почвоведение. 1995. № 7. С. 805–810.

8. Ершов Ю.И. Мезоморфное почвообразование в таежно-мерзлотном семигумидном секторе Средней Сибири // Почвоведение. 1994. № 10. С. 10–18.

9. Зольников В.Г., Еловская Л.Г., Тетерина Л.В., Черняк Е.И. Почвы Вилюйского бассейна и их использование. М.: Изд-во АН СССР, 1962. 204 с.

10. Иванова Е.Н. Почвы Центральной Якутии // Почвоведение. 1971. № 9. С. 3–17.

12. Королюк Т.В., Овечкин С.В. Подходы к модернизации государственной почвенной карты России на основе методов цифровой картографии. // Почвоведение. 2010. № 5. С. 527–537.

13. Королюк Т.В., Герасимова М.И., Савин И.Ю., Лебедева И.И., Овечкин С.В. В развитие почвенно-генетического районирования // Почвоведение. 2016. № 3. С. 299–311. doi: 10.7868/S0032180X16030060

14. Петрова Е.И. Процессы подзолообразования в южной Якутии // Почвенные и ботанические исследования в Якутии. Якутск: Якутское кн. изд-во, 1972. С. 3-6.

15. Полевой определитель почв России. М.: Почв. ин-т им. В.В. Докучаева, 2008.182 с.

16. Соколов И.А., Турсина Т.В. Белоусова Н.И. Современное подзолообразование на равнинах Центральной Якутии // Почвоведение. 1969. № 12. С. 22–28.

17. Соколов И.А., Градусов Б.П., Турсина Т.В., Цурюпа И.Г., Тяпкина Н.А. К характеристике почвообразования в мерзлотно-таежной области на рыхлых силикатных породах // Почвоведение. 1974. № 5. С. 29–43.

18. Соколов И.А. Палевые почвы Среднесибирского плоскогорья. Почвоведение. 1986. № 8. С. 5–19.

19. Соколов И.А., Быстряков Г.М. Палевые почвы северной тайги Восточной Сибири и дальнего Востока // Вестник Моск. ун-та. Сер. 17, Почвоведение. 1980. № 1. С. 30–38.

20. Тонконогов В.Д. Автоморфное почвообразование в тундровой и таежной зонах Восточно-Европейской и Западно-Сибирской равнин. М.: Почв . ин — т им . В . В . Докучаева , 2010. 304 с.

Источник