Деградация почв

Земля производит более 90% продуктов питания и является главным богатством, но существует множество факторов, приводящих ее к вырождаемости. Деградация почв – это актуальная экологическая проблема нашего времени.

Человек за пару месяцев может уничтожить плодородный слой земли, который природа создавала веками: всему виной промышленная и сельскохозяйственная деятельность.

Причины деградации почв

Качество земли с каждым годом становится все хуже: изменения в щелочном, кислотном или солевом составе почвы, уменьшение плодородности, затопление земель, эрозия и другое. Изменения обычно носят локальный характер: например, люди выращивают урожай, изымают его с поля и не возвращают в землю, из которой он высосал жизненные соки. Названные причины в дальнейшем приводят к глобальным экологическим катастрофам. Разберем факторы, влияющие на деградацию почвы более подробно.

Плодородный слой почвы постоянно находится под неблагоприятными воздействиями от дождей, наводнений, сильного ветра, обработки земель человеком. Это приводит к ухудшению качества земли и потере верхнего слоя.

Урожайность земли снижается, когда разные виды бактерий и грибков попадают в почву через биохимические реакции.

ООН уже в 1980 году признал сельское хозяйство одной из самых опасных деятельностей, которая несет крупный ущерб живой природе: происходит истощение питательных веществ в земле и общее снижение плодородия. Кроме того, слишком большое количество удобрений и пестицидов уничтожают полезные микроорганизмы, помогающие формировать почву.

Заболачивание приводит к сокращению питательных веществ в почве и меняет ее химический состав, что в дальнейшем приводит к потере производительности и появлению глинистых почв.

Отметим и причины, которые влияют на деградацию земель по вине человека: чрезмерная вырубка лесов, промышленная деятельность, урбанизация и перевыпас. Все они уничтожают растительный покров, что приводит к повышенному темпу эрозии.

Виды деградации почв

Виды деградации почв разделяются на 3 основные группы:

Физическая

- Ухудшение структуры основы почвы в результате изменения климата, опустынивания, каких-то иных естественных процессов и тому подобное. Процессы являются накопительными и медленно приводят к катастрофе или те, которые в течение небольшого времени моментально могут вызвать разрушение природных объектов.

- Сельскохозяйственные процессы вызывают потерю элементов минерального питания, гумуса, окисление сульфидов, а также промышленные отходы, избыток навоза, разливы нефти ведут к деградации почвы.

Биологическая - Нарушается биоразнообразие в составе земли, происходит замена доминирующих видов и исчезновение некоторых почвенных организмов.

Все 3 вида наносят многогранный вред не только на плодородную почву, но и могут привести к общей экологической катастрофе.

Оценка деградации почв

Существует балльная система оценки качества и функций почв, которая отражает общее состояние растительного слоя. Каждый балл отвечает за уровень падения урожайности на конкретном участке.

- Меньше 5 – недеградированная

- До 25 – слабая деградация

- От 25 до 50 – средняя деградация

- От 50 до 70 – сильная деградация

- Больше 70 – предел деградации

Также в ходу такие критерии, как степень засоленности и заболоченности, подверженность опустыниванию и нарушению рельефа поверхности почв.

Последствия деградации почв

Последствия деградации почв глобальны, они затрагивают экологию планеты, ведут к экономическим и социально-политическим проблемам. Происходит нарушение баланса почв и почвенного покрова, что приведет в дальнейшем к большим потерям среди биологического разнообразия и по итогу к экологической катастрофе.

За последние года общая площадь земель, которая пригодна к сельскому хозяйству сократилась вдвое.

Методы сохранения плодородных почв

Для формирования одного сантиметра плодородного слоя почвы земля тратит порядка ста лет. Поэтому нужно уже сейчас задуматься о тех методах, которые помогут сохранить плодородность грунта:

- Сокращение использования пестицидов и различных синтетических удобрений;

- Чередование сельскохозяйственных культур на одном и том же участке земли;

- Отдых поля (без посевов) в течение 5-6 лет;

- Применение зеленых биоудобрений (растения-сидераты);

- Мульчирование;

- Рекультивация земель.

Рекультивация земель

Один из способов восстановления плодородности земли – это рекультивация. Обычно данный метод задействуют на:

землях, которые загрязнены токсичными веществами, мусором;

- участках, утративших плодородный слой;

- почвах с ямами, буграми.

При рекультивации земель на ровных участках закапывается или удаляется мусор и загрязненный слой почвы, далее укладывается новый слой земли. При необходимости проводятся дренажные или оросительные работы.

Второй этап состоит из мероприятий, которые улучшают состав почвы: био-очистка, удобрения, посев многолетних трав и деревьев.

Значение деградации почвы для здоровья людей

Почва, достигшая предела деградации, становится абсолютно непригодной для выращивания культур, а также для выпаса домашних животных. Это влияет на сокращение количества продуктовых запасов и может привести к голоду в отдельных странах, а затем и в мире.

Кроме этого, загрязняющие почву элементы попадают в дальнейшем в воду, атмосферу и грозят увеличением роста различных заболеваний, которые могут достичь масштаба глобальных эпидемий. Все эти факторы являются предвестником резкого сокращения численности населения планеты.

Сохранение почвы зависит от людей и каждый может более бережно к ним относиться и правильно их использовать.

Источник

Научная электронная библиотека

14. Виды деградации почв

Дефляция (выдувание, ветровая эрозия) – развевание ветром тонкозернистых частиц почвы (снег, песок, пыль). В степях дефляция порождает черные бури, в пустынях – песчаные: самум, хамсин.

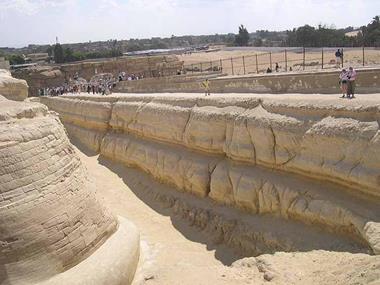

Денудация (геологическая эрозия) – главный физико-химический процесс, выравнивающий поверхность. Снос продуктов выветривания и разрушения с гор и выпуклостей и их отложение в понижениях выравнивает рельеф.

Разновидность денудации – растворяющая и просачивающая деятельность воды (карстовые и суффозионные процессы).

Корразия (обтачивание) – механическая обработка обнаженных горных пород при помощи переносимых ветром твердых частиц, шлифовка, высверливание и обтачивание.

Эоловые отложения – перенос и аккумуляция наносов, твердого материала. Это вторичные отложения песков, реже лессов, перемещаемые ветром в местах морских, элювиальных, ледниковых (зандры), дельтовых и террасово-долинных (речных) накоплений.

В каменистых пустынях ветер выдувает мелкие частицы и обтачивает скалы, разрушая их, придавая причудливые формы. В песчаных пустынях образует барханы – холмы серповидной формы, движущиеся со скоростью до 5 км/год, а также гряды, бугры. На побережьях рек и морей под действием дневного бриза формируются песчаные холмы – дюны, которые можно видеть на побережьях Балтики, Бискайского залива Франции.

В распаханных степях и полупустынях нередки пыльные бури, верхний слой почвы вместе с семенами, всходами они срывают и переносят на десятки километров, которыемоткладывается в понижениях.

Наиболее мощные отложения происходят в тропических и субтропических пустынях, где сильные ветры препятствуют закреплению поверхности растительностью (например, Сахара в Африке, Такла-Макан в Китае).

Деятельность текущей воды

Эрозия (от лат. «разъединение») – мощный экзогенный процесс рельефообразования текущими потоками воды.

На месте славного побега

Весной растопленного снега

Потоки мутные текли

И рыли влажну грудь земли.

Руслан и Людмила. А. С. Пушкин

Эрозия – процесс отрыва, переноса и отложения почвы стоком временных водных потоков, размыв или смыв почв под действием текущих вод (водная) и ветра (ветровая или дефляция, рис. 42).

Распашка склонов ведет к смыву за год 10–15 т/га. До 80 % сельскохозяйственных угодий мира подвержено эрозии, овраги съедают до 2 млн т. в год. Эрозионные процессы – доминирующие виды деградации почв (рис. 43, табл. 12).

Рис. 43. Виды деградации почв

В сельском хозяйстве различают также пастбищную, ирригационную, лесохозяйственную и сельскохозяйственную виды эрозии (Апарин и др., 2006). Классификация и диагностика эродированных зональных типов почв приводим по В. Ф. Валькову и др. (2006).

Черноземы мощные и среднемощные всех подтипов, типичные, обыкновенные и южные. Слабосмытые – гор. А смыт на 30 %. Среднесмытые – гумусовые горизонты смыты на 30–50 %. Сильносмытые – гор. А полностью смыт и частично – В1 и В2.

Каштановые почвы. Слабосмытые – смыто до 30 % первоначальной мощности гумусовых горизонтов (АВ1), в пашню вовлекается верхняя часть гор. В1. Среднесмытые – смыто 30–50 % мощности гор. АВ1, при вспашке значительная часть или весь гор. В1 вовлекается в пахотный слой. Сильносмытые – смыта большая часть гумусового слоя, распахивается гор. В2, цвет пашни приближается к цвету почвообразующей породы.

Показатели потери почв при эрозии (Вальков и др., 2002)

Слабая или отсутствует

Более емко этот процесс отображен поэтом.

Гонимы вешними лучами

С окрестных гор уже снега

Стекали мутными ручьями

На потопленные луга.

Евгений Онегин», 1 глава. А. С. Пушкин

Встречный процесс временного иссушения степных и пустынных зон, происходивший во ΙΙ-м тысячелетии до н. э., усугубил выветривание легких степных почв и способствовал распространению пустынь. Сократились площади, пригодные для земледелия и выпаса. Разрушение почв и увеличение площадей развеваемых песков вызвало ухудшение условий жизни, культурный спад, связанный с изоляцией племен, разобщенных большими пространствами вновь образовавшихся пустынь (Гумилев, 2008).

В середине ΙV века отмечено восстановление травянистых степей на месте пустынь, Великая степь стала пригодна для кочевого скотоводства, ее заселили древние тюрки, создав в VΙ веке Великий каганат, ограниченный пределами степной зоны (Гумилев, 2008). За период в две тысячи лет (с ΙΙΙ века до н. э.) учеными отмечено три периода усыхания степей, каждый раз сопровождавшийся выселением кочевников к окраинам Великой степи и за ее пределы (Гумилев, 2008).

Виды эрозии (рис. 39):

– склоновая, плоскостная эрозия – талые снеговые и дождевые воды смывают со всей площади склонов продукты выветривания;

– линейная или русловая – текущие воды формируют речные долины, овраги;

– боковая – размывает берега водоток, склоны долины;

– попятная, регрессивная – верховья оврага врезаются в водораздельное пространство, удлиняя водоток (рис. 45).

Рис. 45 Виды эрозии

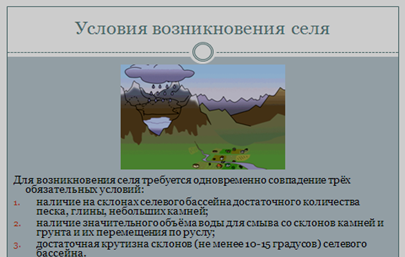

Сели – временные грязекаменные потоки большой разрушительной силы, перемещают к подножиям гор массу обломочного материала (рис. 46).

говую полосу морей, озер, водохранилищ. В результате образуются бенчи (подводные наклонные поверхности), надводные уступы в твердых породах (клифы, ниши, бухты, пещеры). Из продуктов разрушения берегов формируются осыпные террасы (рис. 47).

Переохлаждение, мерзлота. Большая часть территории России (60 %) расположена в условиях вечной мерзлоты (рис. 48, 49).

Рис. 48. Переохлаждение, мерзлота.

Рис. 49. Мерзлота

Стихийные бедствия. Землетрясения, наводнения, ураганы, извержение вулканов (рис. 50).

Рис. 51. Наводнение

Большинство видов деградации вызвано антропогенной деятельностью.

· Девегетация – потеря растительного покрова. Причины: вырубка лесов, перевыпас, пожары, сбор урожая (рис. 52)..

Рис. 52. Девегетация

· Дегумификация – потеря гумуса или плодородного слоя. Возможна в результате снижения мощности гумусового горизонта (эрозия, дефляция) или усиления процессов минерализации органических соединений.

Скорость формирования гумусового горизонта составляет в луговых почвах 0,8–1,0 мм в год до 0,1 и меньше в светло-каш-тановых. Потери продуктивности почв за счет снижения содержания гумуса за последние пятьдесят лет составляют 38 млрд. тонн в год на площади 300 млн. га (табл. 13, 14).

Скорость формирования гумусового горизонта (Геннадиев, 1990)

Горно-луговая, горные лесо-луговые почвы

Черноземы оподзоленные, типичные

Черноземы южные, темно-каштановые, дерново-подзолистые

Подзолы и подзолистые

Потери продуктивности почв

Площадь потерь, млн га

Среднегодовые темпы потерь, млн га

Кол-во потерь Сорг, млрд т в год

Почвоутомление – резкое снижение урожая при бессменном возделывании культур. В почве накапливаются метаболиты, токсины, специфичные для этих культур. Посев сопровождается размножением вредных насекомых, появлением сорняков, истощением почвы (рис. 53).

Рис. 53. Почвоутомление

· Отчуждение земель для несельскохозяйственного использования неизбежно. Издержки связаны с тем, что изымают плодородные почвы там, где можно было обойтись низкопродуктивными. Одна из причин – земля фактически не имеет реальной стоимости. Последняя должна быть такой, чтобы стимулировала вложение средств в использование для неземледельческих целей бедных, часто бросовых земель (рис. 54).

Рис.54. Отчуждение земель

Городские почвы отличает большое количество антропогенных включений, высокая доля насыпного грунта. Для большинства урбаноземов характерно отсутствие естественных почвенных горизонтов, сочетание в профиле почвы различных искусственных слоев, обилие строительного и бытового мусора (Безуглова и др., 2012). В результате запечатывания прекращается поступление органического вещества. Почвы города, не зависимо от материнской и подстилающей породы, характеризуются сильным переуплотнением с поверхности, в результате значительно повышается опасность засоления, развития эрозии (Безуглова и др., 2012).

· Образование бесструктурных кор. Причины: переуплотнение из-за использования тяжелой техники, нарушения технологии орошения (рис. 55).

Рис. 55. Переуплотнение

Опустынивание. Термин ввел в обиход в 1949 г. Анри Обревиль в докладе «Климат, леса и опустынивание в тропической Африке».

Опустынивание признано глобальной экологической проблемой. Это общий результат комплекса процессов деградации, на 87 % вызванных антропогенной деятельностью (рис. 56, 57).

«С биосферной точки зрения следует рассматривать явления опустынивания и почвенного засоления как глобальную проблему мирового значения», – считает В. А. Ковда (1981, с. 40).

Антропогенное опустынивание возникает в результате нерациональной хозяйственной деятельности человека.

Рис. 57. Каменистые пустыни

Ученые и исследователи выделяют следующие основные виды опустынивания:

– в условиях дождевой агрокультуры (неорошаемые угодья, богара – на неорошаемых сельскохозяйственных угодьях.

– ирригационное – проявляется на поливных землях практически повсеместно.

– скотоводческое – вызвано потерей растительного покрова и уплотнением почв при перевыпасе скота. По образному выражению В. А. Ковды (1978, с. 26) растительность и дернина районов Средиземноморья, Ближнего и Среднего Востока, Центральной Азии были буквально «съедены» бесчисленными стадами, численность которых с доисторических времен непрерывно возрастала.

– техногенное – разрушение растительного и почвенного покрова техническими средствами (машинами, механизмами) при проведении строительных, сельскохозяйственных работ, изысканий.

– химическое опустынивание – результат промышленного загрязнения воздуха, почв и вод.

Опустынивание начинается в периоды сильных засух, когда почва особо уязвима. При нарушении растительного покрова почва сама усиливает собственную засушливость: высокое альбедо песчаных и каменистых почв приводит к иссушению верхних слоев атмосферы и снижает количество осадков.

Пустыни разделяют на песчаные, которые занимают 50 % общей площади пустынь или 4,6–7,0 млн км2, и каменистые, отличающиеся сложным гетерогенным рельефом.

Песчаные пустыни – самые благоприятные для жизни пространства. Пески поглощают водяные пары из воздуха, конденсируют их при перепаде температур. Наиболее богатые пастбища в пустынях расположены на закрепленных песках. Здесь сосредоточено большинство фауны. На песках барханов формируются особые почвы, которые скрепляют пески карбонатными и гумусовыми накоплениями.

Опустынивание представляет собой экономическую, социальную и экологическую проблему, во многом – результат нерационального природопользования, осложненного напряженностью естественных факторов. Опустынивание – обобщающее название комплекса причин и процессов, которые приводят к потере продуктивности и часто, необратимой деградации почв.

Особенность этого процесса в том, что изначально он носит региональный, подчас локальный характер. И его масштабы разрастаются из-за усиления антропогенной нагрузки.

Опустынивание интенсивно и в настоящее время. Граница Сахары ежегодно передвигается к югу на 1,5–10 км. Сведение лесов достигает 11 млн га в год (Апарин и др., 2006). Девегетация – прямой путь к проявлению эрозии, а затем и опустыниванию.

· Вторичное засоление. Часто его причина – низкое качество оросительной воды, нарушение технологии, отсутствие дренажа. До 60 % воды фильтруется в грунт (рис. 58).

Рис. 58. Вторичное засоление

Затопление, заболачивание, разрушение водами водохранилищ. При строительстве плотин на Волге и Каме затоплено 2,4 млн. га земель. В итоге происходит затопление пойменных и надпойменных террас, подъем уровня грунтовых вод и подтопление, размыв и уничтожение почв (рис. 59).

Рис. 59. Затопление

Фитотоксичность почвы – это свойство почвы подавлять рост и развитие высших растений. Необходимость определения этого показателя возникает при мониторинге химически загрязненных почв или при оценке возможности использования в качестве удобрений или мелиорантов различных отходов: осадков сточных вод, компостов, гидролизного лигнина. Фитотоксичные свойства почв определяют по следующим показателям:

— прорастание семян (всхожесть; дружность , скорость и энергия прорастания (Остроумов, 1990, Смирнова и др., 2005, Звягинцев и др., 2005, Киреева и др., 2009, Васильев и др., 2012, Петрова и др., 2014, Гайворонская и др., 2014);

— интенсивность начального роста проростков (длина корней, высота зеленой части проростков, воздушно-сухая масса корней и зеленых проростков (Бабьева, Зиновьев, 1989 ,Зубкова и др., 2004, Маячкина и др., 2009, Петрова и др., 2014, Андреевская, 2014, Гайворонская и др. , 2014, Околелова и др., 2014. 2015).

Источник